福建省城镇化与内需增长互动关系的实证分析

2016-01-14洪梦茹

福建省城镇化与内需增长互动关系的实证分析

洪 梦 茹

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350108)

[摘要]通过构建Var模型,运用脉冲响应函数和方差分解技术对福建省城镇化与内需增长之间的动态关系进行研究。研究结果表明,一方面城镇化与内需的相互促进效应明显,城镇化刺激内需增长,内需增长也带动城镇化的发展;另一方面,短期内城镇化的投资效应先于并强于消费效应,但长期趋势上,消费需求与城镇化发展关系更为紧密,二者之间的相互推动作用愈加明显。其政策启示包括以下3个方面:(1)积极推进城镇化,充分发挥城镇化的内需扩大效应;(2)应以科学发展观为指导,既要正确引导投资需求向利于城镇化方向发展,又要特别注重提高消费需求,以促进内需结构调整;(3)坚持以人为本的城镇化。

[关键词]福建省;城镇化;内需;Var模型

[收稿日期]2014-10-23

[基金项目]国家社科

[作者简介]洪梦茹(1991-),女,硕士研究生。研究方向:区域经济学、城镇化。

[中图分类号]F299.22[文献标识码]A

DOI[]10.13322/j.cnki.fjsk.2015.01.011

Empirical analysis of dynamic relationship between urbanization and

domestic demand growth in Fujian Province

HONG Meng-ru

(SchoolofEconomics,FujianNormalUniversity,Fuzhou,Fujian350108,China)

Abstract:Var model is built, impulse response function and variance decomposition technology are applied to investigate the dynamic relationship between urbanization and domestic demand growth in Fujian Province. On the one hand, mutual promotion between urbanization and domestic demands is significant, and urbanization stimulates domestic demand growth while domestic demand growth has also accelerated the urbanization. On the other hand, in the short term the urbanization investment effect is ahead of and higher than the consumption effect, but in the long term the relationship between consumption demands and urbanization tends to be closer, and the mutual acceleration between them is more remarkable. Accordingly the three policies are proposed as follows. (1) Actively accelerate urbanization to give full play to the enlarging effect of domestic demands in urbanization. (2) According to the scientific conception of development, correctly guiding the investment demands favorable for urbanization while pay special attention to enhancing consumption demands, so as to promote the adjustment of domestic demands structure. (3) Persist in the urbanization taking people first.

Key words: Fujian Province; urbanization; domestic demands; Var model

自金融危机以来,中国提出了扩大内需促进经济平稳增长的政策,国家“十二五”规划中对扩大内需进行了具体的论述并提出了详尽的措施。这表明了中国加快转变经济发展方式和对经济结构进行战略性调整的决心,也充分透露出扩大内需在中国经济转型升级过程中的战略性意义。内需是相对外需而言的,包括“两辆马车”即消费需求和投资需求。经济危机以来外部需求疲软,地处我国东南沿海的福建省出口也受到了严重影响,扩大内需是保证福建省经济稳定增长的新出路。目前学术界普遍认为城镇化是扩大内需的最大潜力和最有效途径。

近年来,对“扩大内需”和“城镇化”及其关系的研究较多。唐踔等认为城镇化是后危机时代扩大内需的引擎,并从引发消费需求、刺激民间投资、利于产业结构升级等方面分析了城镇化对扩大内需的效应[1]。罗富政等分别利用我国省域面板数据和国际上不同类型国家城镇化进程进行研究,发现城镇化只有在诸多必要条件的基础上才能发挥好扩大内需的作用[2]。张士斌分析了城镇化与扩大内需的关联机理,提出了政府要转变政策导向和财政投入机制加快农民市民化进程[3]。刘厚莲基于全国28个省市面板数据的实证分析,发现推进城镇化的过程中要警惕城乡收入差距,才能有利于扩大内需[4]。

以上研究立足于内需总体增长的角度研究城镇化对内需的作用机理,另外还有不少学者从内需结构的角度对问题进行了探讨。(1)关于城镇化与消费需求的关联性研究。何晓英通过实证研究分析了内需结构失衡的原因并提出相应对策[5]。陈彦斌等认为投资主导的城镇化模式无法破解当前的经济困境,未来城镇化应当以民生为导向、注重社会建设和公共服务体系建设,实现农民市民化[6]。熊必琳等指出总需求存在结构问题,认为要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点[7]。(2)关于城镇化与投资需求的相关性研究。吕颖毅对基础设施投资、固定资产投资与城镇化率的相关性进行了实证分析,提出城镇化过程中投资效率的评价体系,并强调要正确引导投资参与城镇化建设[8]。

综合上述已有的研究成果,发现单纯进行了理论与政策研究的居多,进行实证研究的又集中从城镇化对消费需求或投资需求的单一角度分析问题,能将城镇化与内需的消费需求和投资需求三者综合进行实证研究的仍较为鲜见。而将消费需求水平和投资需求水平作为衡量内需的指标分别与城镇化水平进行综合考量,有利于从经济结构的角度来分析问题,使得研究结果更深入和透彻。福建省地处东南沿海,是海西建设重点开发省份,将其作为研究对象具有很强的现实意义。鉴于此,笔者以福建省1982-2012年的年度数据为基础,构建Var模型,通过脉冲响应函数和方差分解技术分析城镇化与内需的消费需求和投资需求的互动关系。

一、福建省城镇化与内需增长关系的实证过程

1980年由Sims提出向量自回归模型(Var),这种模型克服了传统计量经济思路的困境,不以严格经济理论为依据,系统中所有变量都作为内生变量,模型的构建中每个内生变量都作为系统中全部内生变量滞后值的函数进行回归。假设变量y1t与变量y2t存在互动关系,若分别建立2个自回归模型y1t=f(y1(t -1),y1(t -2),…),y2t=f(y2(t-1),y2(t-2),…),则无法分析2个变量之间的关系,而Var模型采用的是自回归模型的多方程联立形式,解决了这一难题。因此,本文选取Var模型来分析城镇化发展与内需增长的互动关系。

(一)变量说明与数据处理

笔者参考国内外文献,最终选取城镇人口占总人口比重即城镇化率UR来衡量城镇化发展水平,数据全部来自《福建省统计年鉴》1982-2012年共31个年份的年度数据整理所得,其中,2000年之前的数据由于年代较为久远,统计口径与当前存在较大出入,未统计城镇人口与农村人口,只有农业与非农业户籍人口。1982-1999 年的城镇化水平参考周一星等以“五普”数据为基础对我国分省城镇化水平数据的修补结果,2000-2012年的城镇化水平则按城镇人口占总人口的比重计算[9]。内需和外需共同构成社会总需求,而内需是相对国内的需求,包括消费需求和投资需求,本文分别以人均消费水平AC和人均资本形成额AI来反映内需构成中的消费水平和投资水平。为了剔除价格因素的影响,人均消费水平AC和人均资本形成额AI均以1982年为基期按消费价格指数进行折算。同样,内需构成中的消费水平和投资水平数据均来自《福建省统计年鉴》1982-2012年共31年的年度数据整理所得。为消除时间序列可能存在的异方差现象,又要保持数据特征,文章分别对城镇化率UR、人均消费水平AC和人均资本形成额AI进行对数转换,分别记为LR、LC、LI,并以此进行模型的构造。

以上整理所得数据显示,1982-2012年,福建省城镇化率从21.63%提高到59.6%,年均增长1.27%。城镇人口从1982年的548万人增加到2012年的2234万人,年均增加56.2万人。人均消费需求从1982年的348元增加到2012年的19034元,年均增长623元。人均投资从1982年的127元提升到2012年的27296元,年均增加906元。通过对相关数据进行作图,可以看到LR、LC、LI等3个变量随时间的变化特点及增长率趋势图非常相似。据此,可以判断三者存在显著相关性。下面笔者将利用Var模型进一步做实证检验。

(二)ADF单位根检验

为了避免由于变量非平稳导致时间序列伪回归现象,需要先对变量进行平稳性检验。只有变量平稳或者存在协整关系的同阶单整序列才能构建Var模型。本文通过eviews 6.0对反映城镇化水平、消费水平和投资水平变化趋势的3个指标LR、LC、LI进行ADF检验。由检验结果表1可以知道,3个指标在5%和10%显著性水平下均接受存在单位根的假设,即均为非平稳时间序列。分别对LR、LC、LI进行一阶差分得到△LR、△LC、△LI序列,再进行平稳性检验,由表1检验结果可以看到在5%显著性水平下均为平稳时间序列。

(三)协整分析

由以上ADF检验得出的反映城镇化水平、消费水平和投资水平变化趋势的3个指标LR、LC、LI的时间序列不平稳,但其一阶差分△LR、△LC、△LI序列均为平稳的结论,可以进一步进行协整分析。从软件eviews 6.0对LR、LC、LI做协整检验的结果,可以看到在5%显著性水平下,3个变量存在协整关系,这意味着在5%显著性水平下城镇化率、内需的消费需求和投资需求之间存在长期均衡关系。

表1 单位根检验结果

注:检验类型(C,T,L)中C,T,L分别表示模型中常数项、时间趋势项和滞后阶数,其中滞后阶数是根据AIC准则自动选择的结果。△表示变量的一阶差分。结论是在5%显著性水平下做出的判断。

(四)Var模型的构建

1.最优滞后阶数的确定。Var模型最优滞后阶数的选择既不能太大又不能太小,因为滞后阶数越大越能反映变量长期关系的动态特征,在一定程度上滞后期越长模型的解释能力越强,但随之需要估计的参数就越多,模型自由度就越小。因此本文综合LR、FPE、AIC、SC、HQ等5个评价指标来对最优滞后期进行选择。最终得到最优滞后阶数为4。

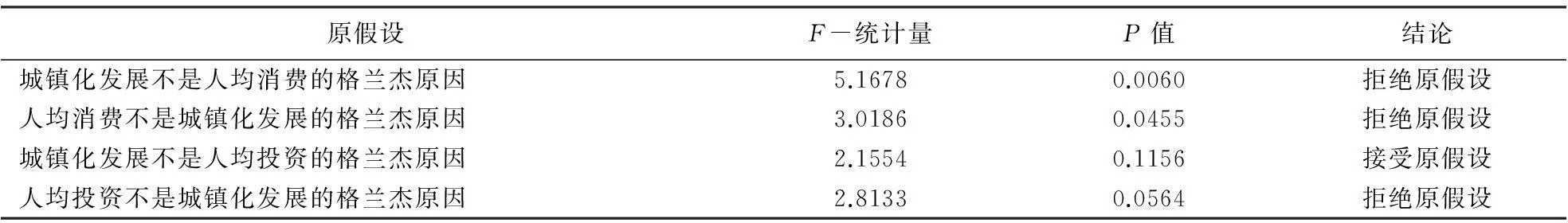

2.Granger因果检验。前面通过Johanson协整检验验证了LR、LC、LI等3个变量存在协整关系,满足了Granger因果检验变量序列平稳或非平稳但存在协整关系的前提条件。Granger因果检验可以判断3个变量之间的相关性,检验城镇化率与内需的消费水平和投资水平的因果关系。

表2为最优滞后阶数4下的eviews6.0软件检验结果可以看到,一方面,在5%显著性水平上城镇化发展与人均消费存在着双向互动、互为因果关系;另一方面,在10%显著性水平上人均投资是城镇化发展的格兰杰原因,而城镇化发展不是人均投资的格兰杰原因。

表2 城镇化发展与人均消费、人均投资的格兰杰原因检验结果

注:以上结论是基于10%显著性水平作出的判断。

3.Var模型稳定型检验。脉冲响应和方差分解的前提是Var模型的平稳性,通过eviews 6.0软件对Var模型的稳定性进行判断,结果显示Var模型所有特征方程根均落在单位圆内,即构建的Var(4)模型是平稳的,可以进一步对模型进行脉冲响应和方差分解分析。

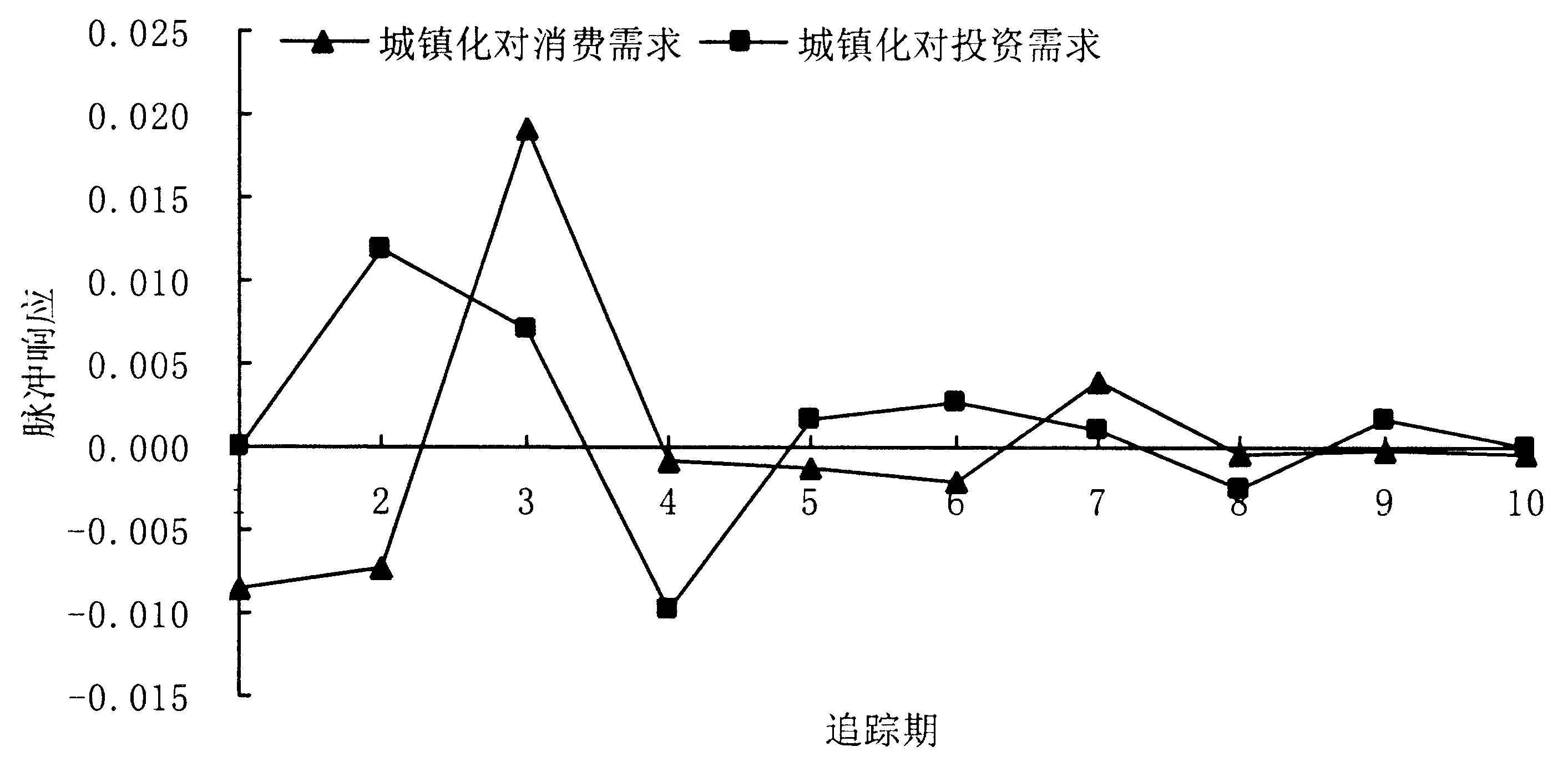

4.脉冲响应。Var模型对于单个参数估计值的解释性不强,往往需借助脉冲响应来观察一个内生变量对误差冲击的反映。脉冲响应函数可以通过描述系统对单位冲击所作出的动态反应,判断变量之间存在的互动关系和持续性。对一个变量的冲击不仅直接影响到变量本身,还通过Var模型的动态结构传导到其他所有内生变量。下面图1、2为通过软件eviews 6.0作出的脉冲响应轨迹,可以从中得到以下结论。

(1)消费需求对城镇化的脉冲响应分析。由图1可以看到,当城镇化受到一个标准差信息的冲击时,消费需求以正向响应为主,消费需求变动存在一个滞后期,但从第2期开始正向响应迅速增大,并在第3期达到最高水平,随后正向响应开始减弱,并在第4和第5期出现短暂、微弱的负向响应,此后第6期开始恢复并经历了一次上下波动的正向响应,直到第8期正向响应才开始收敛于0。这主要是因为随着城镇化的推进,农村人口转移到城镇,虽然消费水平没有立即发生改变,但经历短暂的生活环境的调整和适应之后,大量消费需求迅速涌现。然而,由于城镇产业结构还不完善,尚不能创造出足够多稳定的就业岗位,城镇就业压力大,农村转移人口收入不稳定,于是,居民消费增幅逐渐减弱。直到城镇化建设的逐步完善,农村转移人口收入逐渐稳定,居民消费水平才出现了较长时间的持续上涨。总体上,随着福建省城镇化建设水平的提高,大量劳动力从农村转移到城镇,生产要素由农业部门向非农业部门转移,生产方式由粗放式农村自然生产转向城市社会化大生产,将使生产效率极大提高,居民收入随之增加,进而促进消费水平的显著提升。

(2)投资需求对城镇化的脉冲响应分析。由图1可以看到,当城镇化受到一个标准差信息的冲击时,投资需求立即出现正向变动,且随着时间的推移,强度不断增加,并在第2、3期维持在较高的水平,随后开始减弱,在第4~7期出现微弱的负向响应,从第8期开始稳定并趋向于0。这是因为随着城镇化水平的提高,城镇规模的扩大,城市基本设施建设的投入,以及对住房、医疗等的大量需求,投资水平在短时间内将显著提高,但随着资本的边际报酬率递减和前期投资的消化需要一段时间,投资需求逐步减弱,最终趋于平稳。总体上,福建省城镇化进程中公共服务和基础设施的建设带来了投资需求的显著提升。

图1 消费需求、投资需求对城镇化的脉冲响应

图2 城镇化对消费需求、投资需求的脉冲响应

(3)城镇化对消费需求的脉冲响应。由图2可以看到,当消费需求受到一个标准差信息的冲击时,刚开始城镇化出现低水平的负向变动。这一方面可能是由于城乡收入差距较大,消费水平的提升主要是由高收入群体带动,中低收入群体的消费水平没有得到改善;另一方面,可能是消费水平的提升主要是政府消费支出增加,而不是由居民消费带动。所以,这2个方面原因使城镇化出现微弱的下降。但从第3期开始,城镇化迅速提升并达到最高水平,这可能是因为消费支出结构中,中低收入群体的贡献率提高引起,随着群体收入差距的减小,中低收入群体收入水平提高,消费支出中居民消费比重上升,居民消费提高带来的人口集聚、劳动力转移和生活质量的改善,进而引起城镇化水平随之提升。此后正效应开始减弱,到第4期以后,出现平稳并趋向于0。总体上看,消费水平的提升有利于福建省城镇化水平的提高。

(4)城镇化对投资需求的脉冲响应。由图2可以看到,当投资需求受到一个标准差信息的冲击是城镇化率存在一期的滞后反应,从第2期开始出现正向响应,并持续到第4期,之后出现短暂的负效应,从第6期开始归于平稳,并趋向于0。正向响应说明投资的扩张通过带动企业规模的扩大,就业机会的增加,吸引劳动力从农村转移到城镇,从而加速城镇化进程。而短暂却明显的负效应说明了城镇化的推进对投资的要求,不仅要有数量的保证,更要有质量的提升。当投资只追求量的扩张,而大搞无效投资,重复建设,将不利于产业结构的完善,反倒阻碍福建省城镇化发展。

5.方差分解。脉冲响应描述一个内生变量对其他变量误差冲击的反应,描述的是模型受到冲击时对系统的动态影响,而方差分解是评价不同结构冲击的重要性,是通过每个结构冲击对内生变量变化的贡献率,来评价不同结构冲击的重要性。为了更加全面了解福建省城镇化与内需的消费需求和投资需求之间的相互影响关系及各影响因素的相对重要性,本文对已构建的Var(4)模型的各变量进行方差分解(表3)。

表3 各变量的方差分解结果

从表3可以看到,方差分解结果与脉冲响应结果基本一致,即内需的消费需求和投资需求均能推动福建省城镇化的发展,反之,福建省城镇化的发展会促进内需的消费需求和投资需求增加。进一步分析,可以得出以下结论:(1)福建省城镇化水平、内需的消费需求和投资需求均受自身变动影响显著,尤其是城镇化水平和内需的消费需求,在第一期福建省城镇化和内需的消费需求分别有100%和97.71%由自身实现的;(2)内需的消费需求受福建省城镇化的影响比内需的投资需求受福建省城镇化的影响更显著;(3)内需的消费需求对福建省城镇化的贡献率逐年增大并在第10期超过投资需求对福建省城镇化的贡献率,即内需的消费需求比投资需求更有助于推动福建省城镇化。

二、结论及政策启示

(一)结论

1.从协整检验、格兰杰因果检验结果可以判断,福建省城镇化与内需的消费需求和投资需求存在长期稳定的均衡关系,且这种关系表现为正向相互促进作用。相比较于福建省城镇化与投资需求的联系,城镇化与消费需求因果关系更加显著。

2.从脉冲响应结果可以看到,当福建省城镇化受到一个正向冲击时,内需的消费需求和投资需求均主要表现出正向响应,但二者反应情况仍存在差异。消费需求对城镇化存在一期滞后反应,与消费需求不同的是,面对福建省城镇化的一个正向冲击,投资需求当期便作出正向响应,且响应强度大于消费需求。这说明,福建省城镇化的推进过程中,首先表现出投资效应,消费效应要滞后于投资效应,且投资效应强于消费效应,长此以往,若没有政策引导,可能会带来内需结构失衡的问题。

当给内需的消费需求或投资需求一个正向冲击时,福建省的城镇化主要表现为正向响应。其中,城镇化对消费需求的冲击反应存在2个调整期,调整期过后基本呈现正向响应。而城镇化对投资需求的冲击反应存在一个滞后期,滞后期过后以正向响应为主,期间存在的负向响应虽然短暂却比较明显。这表明内需的投资和消费均可以推动福建省城镇化发展,但其中的投资若只求数量不求质量,大搞“形象工程”或盲目投资,对福建省城镇化建设不仅无利而且有害。

3.从方差分解结果分析,福建省城镇化对内需的消费需求和投资需求均有贡献,且对消费需求的贡献率要大于投资需求;相应地,内需的消费需求和投资需求也均对福建省城镇化进程有贡献,其中消费需求对福建省城镇化的贡献率随时间的推移而逐渐增加并最终超越投资需求的贡献率。这说明了消费需求与福建省城镇化发展随着时间的推进呈现出越来越紧密的相互促进关系。

(二)政策启示

1.积极推进城镇化,充分发挥城镇化的内需扩大效应。通过实证研究结果表明,福建省城镇化蕴藏着扩大内需的巨大潜力。与大城市相比,小城镇的发展空间更为广阔,在扩大内需方面可挖掘的潜力更大。小城镇是城镇化的基层单元,是城市与乡村的连接纽带。小城镇的发展需结合城镇功能定位以及地方产业优势,立足自身区位特点及资源禀赋形成各具特色的产业布局和城镇经济。与特色产业相结合,有重点地发展小城镇,培育各个城镇的主导产业、骨干龙头企业和产业集群,用区域发展政策指导城镇产业分工,避免低水平竞争和趋同发展。

2.应以科学发展观为指导,既要正确引导投资需求向利于城镇化方向发展,又要特别注重提高消费需求,以促进内需结构调整。前面研究结果表明,城镇化的投资效应先于并强于消费效应,若没有政策指引将导致内需结构失调,另外,不合理的投资也不利于城镇化的发展。因此,一方面,要健全公共基础设施和社会保障制度建设使与农村转移劳动力规模相适应,减少“形象工程”建设,引导社会投资更多向基础教育、卫生设施、医疗服务、养老保险等民生工程倾斜;另一方面,要推进产业结构升级,为进城劳动力创造充分的就业机会,提高劳动生产效率和劳动力报酬,进而拉动消费增长,以缓解内需结构的失衡问题。

3.坚持以人为本的城镇化。城镇化不仅仅是农村人口向城镇集中的位置移动,更重要的是实现劳动生产效率和人民生活质量的提高,让进城的农民也享受到城镇文明成果。尽管短期内投资需求推动城镇化效果更加显著,但从长远趋势上看,消费需求对福建省城镇化的贡献更大。只有缩小城乡收入差距,加快农民市民化进程,实现农民收入增加和消费水平提高,农民的市民化能力和意愿才能得到满足,才能实现福建省城镇化进程的顺利推进。

[参考文献]

[1]唐踔.城镇化——后危机时代扩大内需的引擎[J].中共铜仁地委党校学报,2010(2):37-41.

[2]罗富政,罗能生.城镇化扩大内需的路径及区域效应研究[J].天津财经大学学报,2013(6):70-77.

[3]张士斌.城镇化与扩大内需的关联机理及启示[J].开放导报,2010(8):95-99.

[4]刘厚莲.人口城镇化、城乡收入差距与居民消费需求——基于省际面板数据的实证分析[J].人口与经济,2013(6):63-69.

[5]何晓英.调整内需结构扩大消费需求[J].宏观经济管理,2009(8):25-26.

[6]陈彦斌,陈小亮.投资主导的投资主导的城镇化难以破解当前宏观经济困境[J].经济研究参考,2013(37):72-77.

[7]熊必琳,陈蕊,杨善林.中国内需结构分析及增长模式转变[J].经济与管理研究,2007(7):22-26.

[8]吕颖毅.湖南省城镇化过程中基础设施投资效率研究[J].湖南商学院学报,2010(6):28-31.

[9]陈可嘉,臧永生.福建省城镇化、资本积累与经济增长的实证研究[J].福州大学学报:哲学社会科学版,2012(4):36-39.

(责任编辑: 林小芳)