司法实践中合同解除权行使问题的实证研究——判决背后法官理性选择的价值透视

2016-01-12李庆

司法实践中合同解除权行使问题的实证研究

——判决背后法官理性选择的价值透视

李庆

(安徽财经大学 法学院,安徽 蚌埠 233030)

摘要:实证研究发现,实践中合同解除权相对人提起的异议之诉并不多,反而大量存在解除权人未通知相对人径行起诉要求解除合同的案件,在其诉讼中,因被告的诉讼参与及异议表达合并有相对人异议之诉。法官基于效率、利于纠纷实质解决等价值考量,从解释论视角将该类诉讼请求解释为请求法院转告解除通知与确认解除效力的合并。仅就《合同法》规定而言,我国是法律明定的通知解除模式。法院存在代替解除权人行使权利的观点不成立。

关键词:合同解除权;确认之诉;解释论;实证研究

基金项目:安徽财经大学研究生科研创新

作者简介:李庆(1981-),男,山东枣庄人,安徽财经大学硕士生,研究方向:民商法学。

中图分类号:D923.6文献标识码:A

一、引言

《合同法》第九十六条第一款规定:“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求法院或仲裁机构确认解除合同的效力。”根据文义解释,解除合同是当事人以自行通知的方式进行,排除了裁判机关的参与,相对人有异议时可以提起异议之诉。但在实践中,合同解除权人往往不按法律规定的通知程序而是直接诉请解除合同并被法院所受理。这一做法似乎与法律规定相背离。那么,对于该类案件,法院能否受理?如果受理,能否判决解除合同?如果判决解除合同,法院是否存在代替解除权人行使权利的嫌疑?

对于上述问题,学界和实务界都存在较大争议。有部分学者和法官认为法院可以受理该类案件。如崔建远教授在多篇论文中支持合同可以采取诉讼形式予以解除[1-3],王利明教授认为“合同解除权人可以起诉要求解除合同,或起诉请求确认合同解除的效力”[4],贺剑认为解约方可以请求人民法院确认解除合同的效力[5],而雷裕春、曾祥生等学者和袁小梁法官则赞同可以直接诉讼或仲裁解除合同[6-8]。薛文成、胡智勇等法官也赞同诉讼解除形式,但对诉讼的性质存有争议,前者认为构成确认之诉,后者认为构成形成之诉[9-10]。也有部分学者和法官认为法院不能直接受理该类案件。如汪张林、杜凯、张志民、李晓艳等学者认为合同解除是当事人以自行通知的方式进行,合同解除权人不得诉请解除合同[11-12]。冯慧波、陈小平、邱爱明等法官也认为法院不能直接受理解除合同的诉请[14-15]。

立场上的尖锐分歧说明问题的复杂程度,但从该问题研究现状看,基本上还都停留在“应该怎么样”的理论探讨层面,而缺少对实然层面司法实践的关注和梳理。本文采用着重于“现实怎么样”的实证研究方法,在全面收集各级法院最近相关生效判决文书的基础上,重点对其判决理由和结果进行归纳、分类和量化描述[16],旨在探寻法官群体面对争议的现实选择,挖掘其背后的价值取向和实质动因,尝试从解释论视角为我国当前合同解除司法实践与法律规定之“表面背离”现象寻求适应社会需求和时代发展的解释路径和理论根据。

二、现状描摹:司法实践与法律规定的“表面背离”

本文研究样本来源于中国裁判文书网,最后检索时间为2015年3月11日。在中国裁判文书网上,笔者输入“《合同法》第九十六条”和“合同解除”字样,时间栏选择“2014年7月1日至2014年12月31日”,收集下载了全国各级法院生效判决书597份,采取隔等值取样方式,随机抽取100份判决书作为研究样本。经梳理,抽取的100份样本中有19份二审判决书,二审文书中均含有一审查证事实、判决理由及结果,笔者对其进行拆分,进而以119份判决为基本单位建设了研究数据库。

119份研究样本涵盖了山东、广西、内蒙古、北京等22个省(自治区、直辖市)法院及厦门海事法院,包括基层、中院、高院等三级法院,基本能代表全国各级法院对《合同法》第九十六条的理解和适用现状。

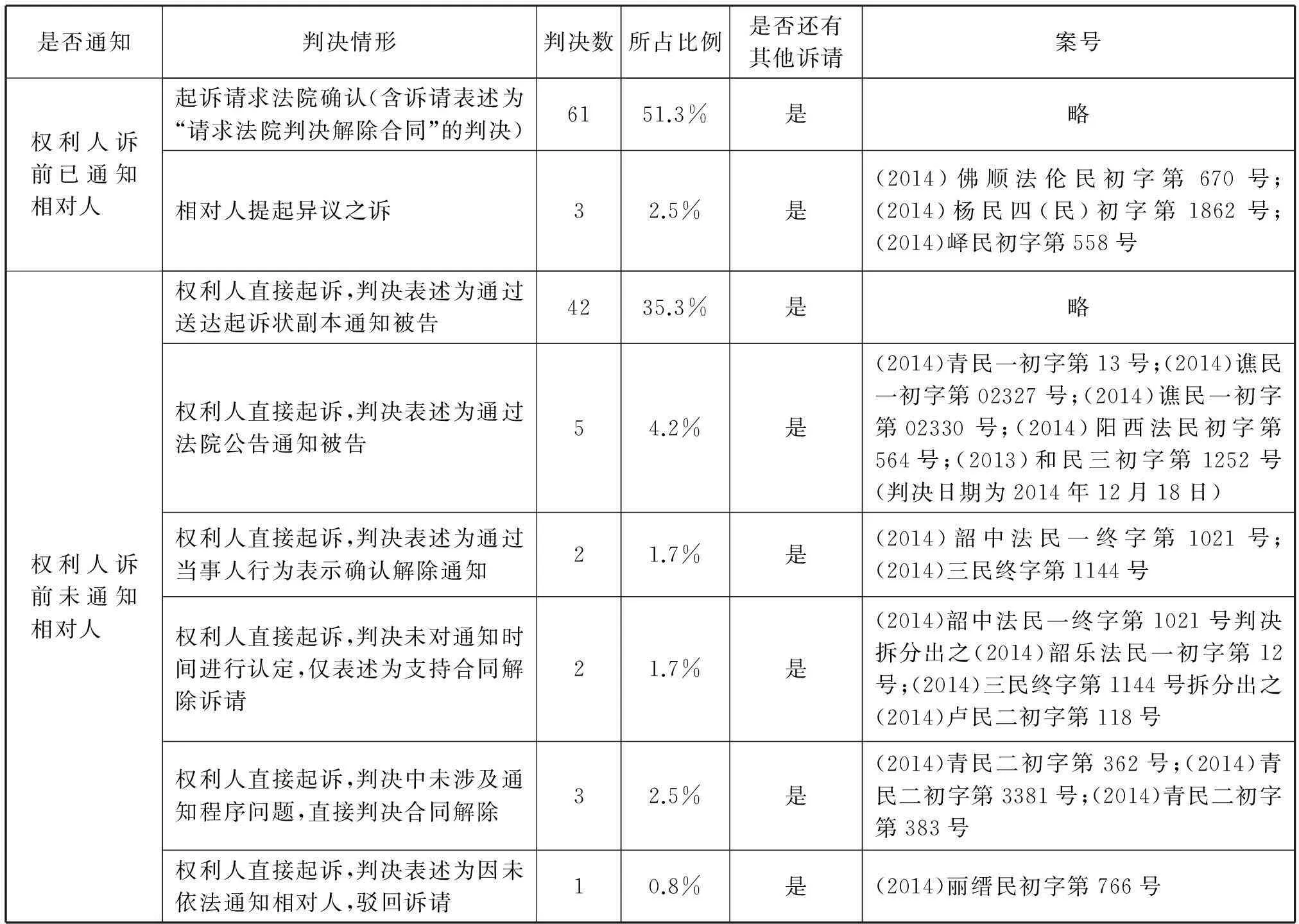

表1统计结果显示,司法实践中相对人提起的异议之诉较少,仅占研究样本的2.5%,其余均为合同解除权人提起的诉讼,占到研究样本的97.5%.

表1 起诉主体分布情况

从表2数据可见,合同解除权人未先行通知而直接起诉类判决高达55件,占样本的46.2%.其中仅1件判决以“未依法通知相对人”为由,“判决驳回诉请”;2件判决未对通知时间进行认定,但表述为“支持合同解除诉请”;2件判决把“当事人行为表示”认定为解除合同的意思通知;3件判决未涉及通知程序问题,直接“判决合同解除”;47件判决将法院送达起诉状副本(含公告送达)视为转告通知,继而对解除权人的解除行为效力给予审查,在此基础上对一并提起的赔偿损失、恢复原状等诉请给予依法审理。119份样本判决中未有一起仅就合同解除诉请提起诉讼的情形,皆是把其作为主张赔偿、返还等诉请的前提诉请。

表2 判决内容分布情况

个别的事例不可能反映面上的情况,统计数据则有可能弥补这一缺憾[17]。上文实证数据揭示了我国合同解除制度在司法实践中的运行情况。从文义解释的角度来梳理《合同法》第九十六条的制度设计,合同解除应由当事人自行通知,在相对人存有异议时,可以请求法院或仲裁机构确认解除合同的效力。因此,有关合同解除的诉讼理应集中在相对人提起的异议之诉。出乎意料的是,相对人提起的异议之诉却很少,而大量解除权人未通知对方径行提起解除合同(或确认解除合同)的案件又被法院受理并判决,由此出现了司法实践与法律规定的“表面背离”现象。

三、价值透视:“表面背离”的动因分析

表1数据显示,解除权人主动提起的诉讼占整个研究样本的97.5%,研读样本可以发现,实践中当事人皆是把合同解除作为主张赔偿、返还等诉请的前提诉请,而不存在解除权人仅就合同解除一项诉请提起诉讼的情形,说明合同解除权人行使解除权的目的不仅仅停留于“契约之解除”,更重要的是“仍得请求因契约消灭而生之损害”[18]。但是,按照《合同法》第九十六条规定的逻辑路径,合同解除权人依法向相对人通知解除合同后,如果相对人不论有无异议都对其通知置之不理,结果将会如何?在笔者看来,这将导致合同之效力长期处于一种无法确定的状态,并将合同解除权人置于进退两难的尴尬境地:如其不继续履行合同义务,将可能面临违约风险,若其继续履行本应解除的合同,则可能扩大其权益损害。此时,解除权人为能尽快结束这一持续的不利状态,必然主张解除合同并主张“因契约消灭而生之损害”,提起诉讼也就成为其理性的选择。

更为关键的是,在解除权人提起的合同解除诉讼判决中,基本都有被告对合同解除效力的态度表达内容,而且大部分是对原告的合同解除行为效力存有异议。如有判决写到“被告辩称……原告单方所谓解除房屋租赁合同的行为不能产生法律效力”*参见(2014)兴民初字第2160号判决书。。通过对样本的仔细研读,我们发现,被告所提出的对合同解除效力的异议,都在其诉讼中得到了法院的审理,并在判决中作出了定性。

这恰恰解决了《合同法》没有明确规定合同解除相对人提起异议之诉期限的弊端。《合同法》对相对人何时行使异议权没有作出具体规定,这就意味着相对人随时可以提起异议之诉,如果相对人不及时行使异议权甚至长期不行使异议权,则会使合同解除的效力长期处于不确定、不稳定的状态[16]。在解除权人提起的合同解除诉讼中,被告应诉的首要答辩就应是对合同解除的态度,要么提出异议,否认解除效力,使其异议之诉直接合并于该诉讼之中;要么对其无异议,直接进入对合同解除法律后果(返还、赔偿等事项)的处理,此时,相对人提起异议之诉的可能性亦被此诉讼吸收,从而结束了解除权人可能会面临的无奈等待及合同法律关系难以稳定的局面。

由此看来,在解除权人提起的合同解除诉讼中大多合并有相对人异议之诉,这符合效率原则,有利于当事人合法权益的及时保护和实现,因此,解除权人主动提起的诉讼较多。

表2数据显示,对于解除权人未通知相对人而直接起诉的案件,绝大多数判决没有选择直接驳回诉请,这是因为法官们知道,若直接裁定驳回起诉或判决驳回诉请,解除权人在补充履行通知义务后,又向法院起诉要求就合同解除及其法律后果(赔偿、返还等)问题作出处理的,法院还要面对合并审理。如此,驳回诉请无非是让解除权人补充履行一下通知义务而已,原、被告之间的实体利益不会因此发生变化,解除合同的实质条件也不会因此有所改变,但却大大增加了解除权人的负担和诉累,与诉讼效率原则相悖*如(2014)丽缙民初字第766号判决书显示,因原告起诉前未履行通知义务,其解除合同、请求赔偿等诉请被法院驳回,并需承担3 274元诉讼费,使其徒损失费用和时间,却未能解决任何实质问题。。同时,在相对人获知解除权人解除合同的诉讼请求被驳回后,反而容易产生是否应该继续履行合同的纠结,而恶意的相对人还有可能有效利用这一缓冲期想方设法滥用权力、逃避责任。通过研读样本发现,对于未通知而直接起诉的案件,绝大多数法官没有选择直接驳回诉请,而是智慧地采取迂回的“战术”——以送达起诉状副本的形式向相对人(被告)转达解除权人的解除通知,使合同解除权人的法定通知义务得以履行,为下一步法官审查解除行为的效力提供前提。这正是法官们基于对效率、便民及利于纠纷实质解决等价值考量而作出的理性选择。

四、解决路径:解释论视角下的理性解读

“在现行法律规定框架下,从解释论的视角,通过独立深刻系统的学术研究,为现行法律规范的适用和解释提供合乎我国立法目的和法律基本原理的理论诠释,相比天马行空地自由构建新法而言……实际上对法学理论提出的要求更高。”[19]在现行法律框架内,为司法实践与法律规定的“表面背离”寻求“实质合拍”的理论诠释尤为重要。

(一)请求“转告通知”加“效力确认”

冯慧波法官认为,“合同法第九十六条中规定得非常明确,解除权人主张解除合同应当通知对方。这里的用词是‘应当’,而非‘可以’,说明‘通知对方’是解除权人的法定义务。在没有履行法定义务的情况下就直接提起诉讼,不符合起诉的前提条件。同时,法律并没有赋予法院直接解除当事人之间的合同的权力,法院直接受理其实是将一民事权利行使作为了一诉讼来处理,存在逻辑错误”[14]。上述观点不无道理,但司法实践中却也客观存在着解除权人未通知相对人而直接起诉被法院所受理的一大批案件。法官们在判决中是如何“规避法律”的?梳理发现,绝大部分判决将“送达含有解除合同意思表示的起诉状副本”视为同时向解除权相对人转达解除合同的通知,甚至有判决将解除权人的行为表示视为解除合同的通知。如有判决写到“本案中原告在起诉书中明确提出解除合同的意思表示,故本案起诉书可视为解除合同的通知”*参见(2014)佛顺法龙民初字第957号判决书。。有的判决因被告下落不明,将公告期届满之日视为合同解除通知到达之日*参见(2014)和民三初字第1252号判决书。。在表2中,此类判决共49份,占整个研究样本的41.2%.如果单独考量“权利人诉前未通知相对人而直接起诉”这一类样本,此类判决态度便飙升到89.1%,这充分说明法官群体理性选择所具有的较强趋同性。

以上判决类型实际上是承认并确认了实质通知的效力原则,没有机械地强调形式上的通知(如寄发解除函件等)才是符合法律规定的“通知”,而是将只要实质上达到相对人能够知晓解除合同的意思表示即可认定为“通知”要件已满足。事实上,《合同法》并没有限定通知的方式,不管采取何种方式,只要解除权人解除合同的意思表示被相对人知晓,通知的效果即已达到,立法目的亦能实现。由此,上述判决完全符合《合同法》第九十六条规定的“解除权人主张解除合同应当通知对方”的要求。

法官们将解除权人直接诉请解除合同的行为解释为请求转告解除通知与确认解除效力的合并,能够为“合同解除权人未先行通知,直接诉请解除合同的案件”在司法实践中的大量存在寻得一份合理合法的解释依据。这种解释也契合部分学者观点。如崔建远教授认为“解除权人通过诉讼或仲裁请求解除合同场合,载有解除请求的起诉书或仲裁申请书送达被告(被申请人)时,发生合同解除的效力”[3]。雷裕春、曾祥生、薛文成等人的观点也基本类似[6,7,9]。更为重要的是,这一解释能够让冯慧波法官提出的“通知对方是解除权人的法定义务。在没有履行法定义务的情况下就直接提起诉讼,不符合起诉的前提条件”之困惑得以迎刃而解。

(二)合同解除诉讼应属确认之诉

通说认为“解除权为形成权”[20],但是对于合同解除诉讼的定性却存在分歧。胡智勇法官认为合同解除诉讼“构成形成之诉”[10]。薛文成法官则认为“法院对此纠纷作出的判决,也只是确认或否认当事人解除合同的效力而已”[9]。

笔者不赞同将此类诉讼认定为形成之诉。根据《合同法》规定,合同解除通知即生效。这正如黄立教授所言,“解除权之行使,只须向他方当事人以意思表示为之,不必请求法院为宣告解除之形成判决”[21]。基于上文分析,只要我们把直接起诉要求解除合同的诉请理解为请求“转告通知”加“确认效力”,就会得出清晰的结论:合同解除诉讼,不管是解除权人诉前是否已经通知相对人而提起的诉讼,还是相对人提起的异议之诉,其实质都应是请求法院对合同解除行为的效力进行确认,而非形成之诉。

当然,我们也发现司法实践中存在表述为“请求判令解除某某合同”的诉请,亦存在表述为“判决某某合同于某时解除”的判决。但从这类诉请的最后判决结果看,法官对合同解除的时间还是认定在解除通知(含直接、转告、行为等通知)到达相对人之时。对此,笔者认为,这类判决仅是语言表述问题,其实质还是对合同解除行为(通知解除)效力的司法认定。

还有,崔建远教授提出,“我们应当有底气地认为,在中国现行法上,解除权的行使,可以采取诉讼外的方式,也可以采取诉讼的方式”[3],这很容易让人误解为“以诉讼的方式行使解除权”就是“诉讼解除模式”,并依此认为该诉讼为形成之诉。其实,崔教授还指出“所谓诉讼方式,在这里包括送达起诉书……于相对人的方式,也包括口头辩论上攻击或防御的方式,只要其中含有行使解除权的意思表示,即为通过诉讼方式行使解除权”[3]。可见,他所论述的“诉讼方式”,实质上也是笔者上文所阐述的通过诉讼中文书送达等方式转告通知相对人而行使解除权,法院仅是对其效力进行审查确认而已。更为关键的是,诉讼解除模式语境下,我们确实难以为“法院直接判决解除合同”与“法律并没有赋予法院直接解除当事人之间的合同的权力”之矛盾寻求到合理的解释。所以,仅就《合同法》规定而言,我国是法律明定的通知解除模式,不存在诉讼解除模式,也就不存有“法院为宣告解除之形成判决”。虽然实践中也有极少部分判决直接依据审判职权判决合同解除,但在整个研究样本中只有3件,仅占2.5%,不具有代表性。

(三)法院存在代替解除权人行使权利的观点不成立

一些学者和法官认为,法院不能直接受理解除权人未通知对方而径行提起解除合同的诉请。理由基本一致,他们认为我国合同立法采用的不是通过法院解除合同的立法体例,因此,法院直接受理该类案件存在越位代替解除权人行使权利的嫌疑[11,14]。

单从《合同法》规定看,法律确实没有赋予法院直接解除当事人合同的权力。实证研究发现,绝大部分判决采取了对合同解除行为进行确认(认可、照准等表述)的判决方式。如有判决表述为“合同自通知到达对方时解除,故本院确认原、被告之间的《房屋租赁合同》自2014年7月14日解除”*参见(2014)甬海民初字第743号判决书。。这样处理,我们就无法得出法院存在代替解除权人行使权利的结论。

实践中也有个别判决认为法院不应直接受理而驳回诉请的情形,如一判决写到“本院原告主张解除合同,但没有任何证据证明其已履行解除合同应通知对方的义务,故其请求解除合同之诉不符合法律规定,本院不予支持”*参见(2014)丽缙民初字第766号判决书。。但是,在整个研究样本中,仅此一份,占0.8%,说明这种理解的非主流性。当然,为避免同案不同判,建议出台司法解释,固化实践经验,规范法律适用,促进问题根本解决。

五、结语

实证研究重视从实践中发现问题、探寻规律,有时也包括逻辑。正如本文通过实证研究得出的基本结论是:司法实践中法院受理解除权人未通知相对人而直接起诉的合同解除案件并没有背离法律规定。正是因为绝大部分法官基于效率、利于纠纷实质解决等价值理念的考量,理性地将该类诉请解释为请求“转告通知”加“效力确认”,让其解除权还是依“通知”而行使,法院存在越位代权的质疑也得以消弭,由此为司法实践与法律规定的“实质合拍”寻得了合乎逻辑的解释进路。

参考文献:

[1]崔建远.解除权问题的疑问与释答(上篇)[J].政治与法律,2005(3):37-41.

[2]崔建远,吴光荣.我国合同法上解除权的行使规则[J].法律适用,2009(11):14-18.

[3]崔建远.合同解除探微[J].江淮论坛,2011(6):88-98.

[4]王利明.合同法新问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003:555.

[5]贺剑.合同解除异议制度研究[J].中外法学,2013(3):583-597.

[6]雷裕春.合同解除权行使的若干问题研究[J].学术论坛,2007(5):158-160.

[7]曾祥生.论解除权之行使[J].法学评论,2010(2):147-152.

[8]袁小梁.析合同解除的三点争议[J].法律适用,2004(2):30-32.

[9]薛文成.论合同解除及合同解除权的行使[J].东方法学,2008(1):152-160.

[10]胡智勇.合同解除权的行事方式——对《合同法》第96条第1款的理解与适用[J].法律适用,2006(Z1):103-104.

[11]汪张林,杜凯.论合同解除权的行使[J].西南政法大学学报,2005(1):105-109.

[12]张志民.论合同解除[J].商业经济,2005(11):122-123.

[13]李晓艳.合同解除权行使的若干争议问题[J].山西省政法管理干部学院学报,2009(2):81-82.

[14]冯慧波.论合同解除权的行使[C]//万鄂湘.探索社会主义司法规律与完善民商事法律制度研究——全国法院第二十三届学术讨论会获奖论文集.北京:人民法院出版社,2011:917.

[15]陈小平,邱爱明.我国合同解除权行使方式存在的若

干问题[EB/OL].[2015-2-15].http://www.chinacourt.org/article/detail/2011/05/id/452432.shtml.

[16]白建军.法律实证研究方法[M].北京:北京大学出版社,2014:60.

[17]何海波.法学论文写作[M].北京:北京大学出版社,2014:115.

[18]林诚二.民法理论与问题研究[M].北京:中国政法大学出版社,2000:317.

[19]傅郁林.“新民事诉讼法的理论诠释专题”——法学研究方法由立法论向解释论的转型[J].中外法学,2013(1):169.

[20]汪渊智.形成权理论初探[J].中国法学,2003(3):94-100.

[21]黄立.民法债编总论[M].北京:中国政法大学出版社,2002:526.

An Empirical Study on Enforcing the Recission

Right of Contract in Judicial Practice

——From the Value Perspective of the Judges’ Rational Choice Behind the Judgments

LI Qing

(Schooloflaw,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,BengbuAnhui233030,China)

Abstract:It is found through empirical studies that in judicial practice, there are few objection lawsuits initiated by the counterparts of recission right of contract whereas there are lots of plaintiffs asking to terminate the contract without informing the counterparts. In its procedure, there are objection lawsuits by the counterparts because of the defendants’ participation in the proceedings and expression of objection. Baesed on some value considerations such as efficiency, whether it is conductive to the substancial resolution to the disputes and from the perspective of interpretation theory, judges interpret such lawsuits as requesting the court to inform the counterpart and affirm the recission. According to Contract Law, China adopts notification recission mode. The view does not hold that the court can exercise their rights in place of those with the right of recission.

Key words:recission right of contract; action of confirmation; interpretation theory; empirical study

(编辑:李红)