发酵与未发酵花生壳对延边黄牛瘤胃体外发酵特性的影响

2016-01-10麻志红李香子高青山严昌国

■麻志红 李香子 于 伽 高青山 严昌国

(1.延边大学农学院动物科学系,吉林延吉 133000;2.延边大学肉牛科学与产业技术协同创新中心,吉林延吉 133000)

花生是重要的油料作物之一,其种植遍布世界,是一种商品利用率很高的经济作物。研究表明,花生壳营养丰富,含有多种动物所需要的营养物质,可作为动物的粗饲料。花生壳主要营养成分是粗纤维,其含量可达65.7%~79.3%,和其它粗饲料相比,它还富含钠、锌、铁、铝、锰等。除此之外,花生壳中还含具有保健功能的木糖、皂草苷、β-谷固醇素、胡萝卜素等活性成分,含有抗氧化的多酚类物质3.34%~7.13%。蒋长苗等研究表明,与未发酵的花生壳相比,发酵的花生壳其蛋白质提高了6.3%、无氮浸出物提高了3.7%,而纤维素含量则降低了12.5%。花生壳的营养价值和消化率相对而言是比较高的,近几年其应用于畜牧生产的研究效果较好。刘思来等研究使用粉碎花生壳粉来代替育肥猪饲料中的10%的玉米粉,猪肉品质得到一定程度的改善。潘国家等将15%的全价配合饲料用发酵的花生壳粉代替,猪粪便臭味降低,减少了环境的污染,降低了饲料成本。将米糠、麸皮跟花生壳以一定比例制成混合饲料可以直接用于禽畜,可使出肉率在一定程度上提高,育肥时间也被大大缩短。目前,反刍动物营养仍主要集中于研究瘤胃微生物对饲料养分的消化代谢机理和对各营养的适宜需要量等的应用研究。本试验使用粗料花生壳和发酵花生壳与精料玉米粉按不同比例混合应用于延边黄牛的体外培养,研究花生壳对瘤胃微生物活性的影响,为研究花生壳在反刍动物中的应用以及比较发酵和未发酵花生壳对瘤胃微生物影响提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选择2头安装有永久性瘤胃瘘管成年健康的延边黄牛,以供瘤胃液的采集。试验动物每日饲喂2次(07:00和16:00),自由饮水,基础日粮精粗比为6∶4。体外培养底物为精饲料(玉米-豆粕型):粗饲料(发酵和未发酵的花生壳)=7∶3;人工唾液的配制参考Mc-Dougall的方法。

1.2 试验设计

试验采用单因素试验设计,根据培养底物中饲粮精粗比不同分为4组,每组3个重复。每组饲粮精粗比为高精料∶未发酵花生壳=7∶3(HC组),低精料∶未发酵花生壳=3∶7(LC组),高精料∶发酵花生壳=7∶3(HCF组),低精料:发酵花生壳=3∶7(LCF组)。在培养12 h内各时间点分别测定pH值、氨态氮(NH3-N)、挥发性脂肪酸(VFA)、产气量、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)和甲烷(CH4)含量。

1.3 测定指标及方法

在1、3、6 h和12 h采集瘤胃液,用雷磁pHS-3C pH计测定pH值。在培养1、3、6 h和12 h分别取体外培养液1 ml用靛酚比色法测定NH3-N含量。使用安捷伦(GC-7890A)气相色谱仪采用外标法测定挥发性脂肪酸(VFA)浓度,利用火焰离子检测器(FID)进行检测,进样温度170℃,柱温120℃,检测器温度200℃,色谱柱型号Agilent 1 9091F-112(25 m×320 μm×0.5 μm)。在培养1、3、6、9 h和12 h得到的样品产气压分别转化成产气体积,依照空白试验校正并计算累计产气量。用岛津GC-20140气相色谱仪采用外标法测定CO2、H2、CH4,使用TCD检测器进行检测,色谱柱型号:HS7 VPCPII)m×4 mm。

1.4 数据处理

试验数据经Excel 2007初步处理后,采用SPSS 17.0中的one-way ANOVA程序进行,以P<0.05作为差异显著性判断标准。

2 结果与分析

2.1 花生壳对瘤胃微生物体外发酵pH值的影响

表1 花生壳对培养液pH值的影响

由表1可见,1 h时,LCF显著高于HCF(P<0.05),HCF 显著高于HC组(P<0.05),HC组显著高于LC(P<0.05);6 h时,HC、LC与HCF组显著低于LCF组(P<0.05);12 h时,HC、HCF组显著低于 LCF组(P<0.05)。

2.2 花生壳对瘤胃微生物体外发酵NH3-N浓度的影响

由表2可知,发酵1 h时,HC组显著高于HCF组(P<0.05);在3 h时,HC、LC组显著低于HCF、LCF组(P<0.05);在6 h时,HC组显著低于HCF、LCF组(P<0.05);在12 h时,各组间差异不显著(P>0.05)。

表2 花生壳对培养液NH3-N浓度的影响(mg/dl)

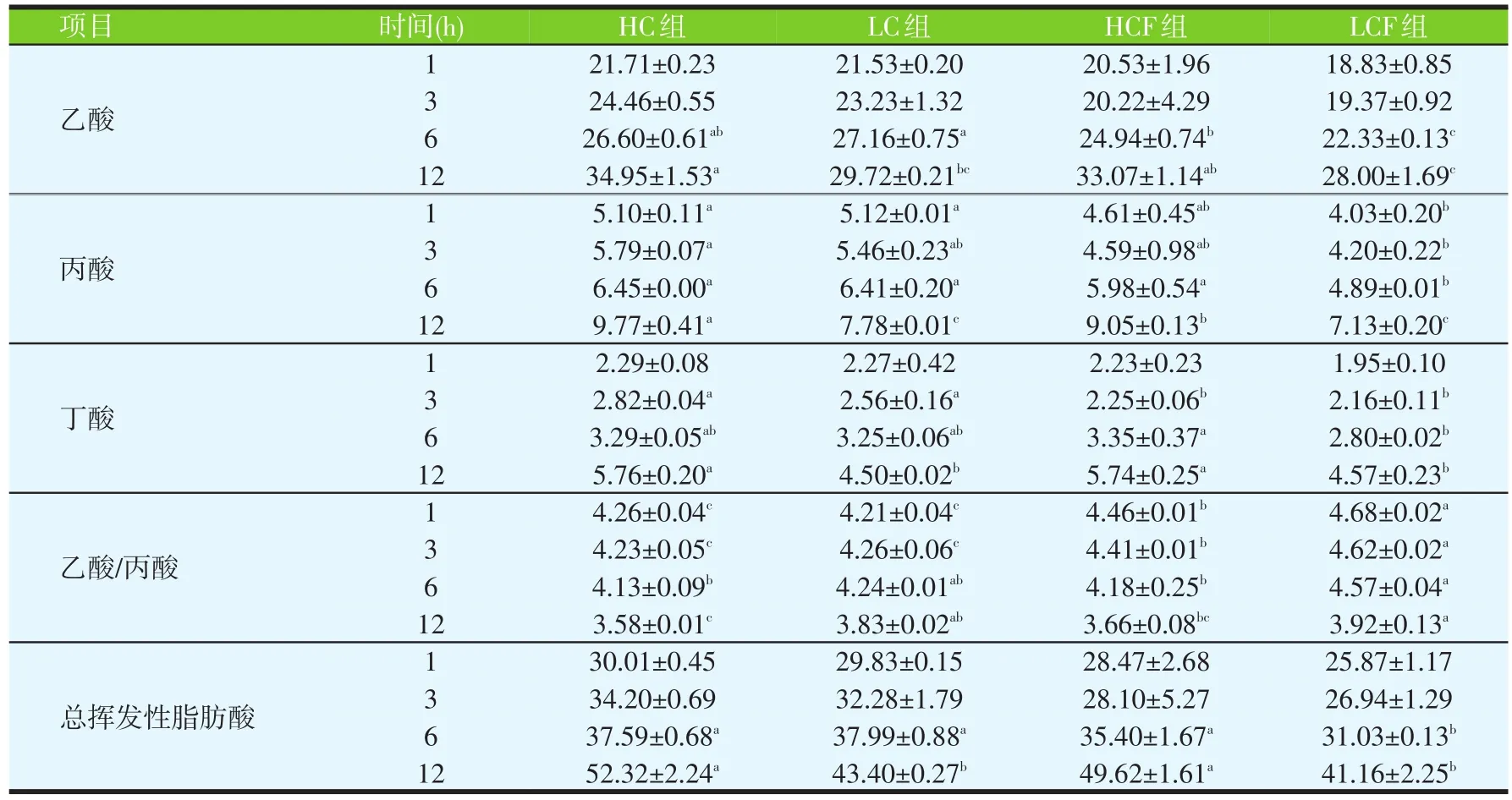

2.3 花生壳对瘤胃微生物体外发酵VFA浓度的影响

表3 花生壳对培养液VFA的影响(mmol/ml)

由表3可知,乙酸在1 h和3 h时各组间差异不显著(P>0.05),在 6 h时,HC组显著高于 LCF组(P<0.05),LC组显著高于HCF、LCF组(P<0.05),HCF组显著高于LCF组(P<0.05);12 h时,HC组显著高于LC、LCF组(P<0.05),HCF组显著高于LCF组(P<0.05)。

丙酸在1、3 h时,HC组显著高于LCF组(P<0.05);6 h时,HC、LC组与HCF组各组间差异不显著(P>0.05);12 h时,HC组显著高于LC、HCF、LCF组(P<0.05),HCF组显著高于LC、LCF组(P<0.05)。

丁酸在1 h时,各组差异不显著(P>0.05);在3 h时,HC组显著高于HCF、LCF组(P<0.05);在6 h时,HCF显著高于LCF组(P<0.05);在12 h时,HC组显著高于LC、LCF组(P<0.05)。

乙酸/丙酸比值在1 h与3 h时,LCF组显著高于HC、LC、HCF组(P<0.05);在6 h时,LCF显著高于HC、HCF组(P<0.05);在12 h时,LCF组显著高于HC、HCF组(P<0.05),LC组显著高于HC组(P<0.05)。

总挥发性脂肪酸在1、3 h,时各组差异不显著(P>0.05);在6 h时,HC、LC组与HCF组各组间差异不显著(P>0.05),HCF组显著高于LCF组(P<0.05);在12 h时HC组显著高于LC、LCF组(P<0.05)。

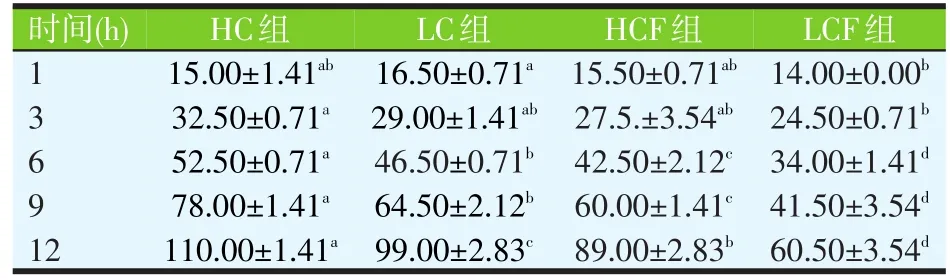

2.4 花生壳对瘤胃微生物体外发酵产气量的影响(见表4)

表4 花生壳对培养液产气量的影响(ml)

由表4可知,HC产气量最高,LCF产气量最低。在发酵1 h时,HC和HCF、LCF都差异不显著(P>0.05);在3 h时,HC组显著高于LCF组(P<0.05);在6、9 h和12 h时,HC组显著高于LC、HCF、LCF组(P<0.05)。

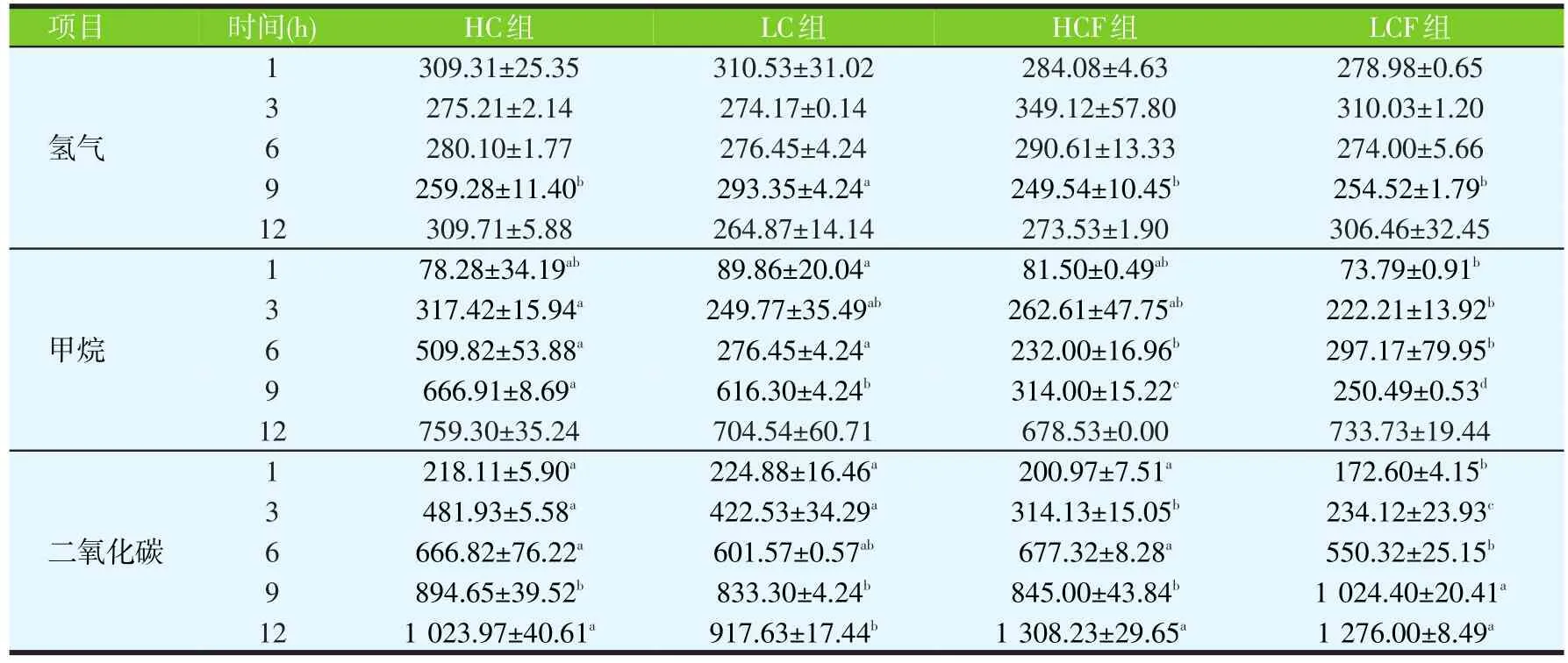

2.5 花生壳对瘤胃微生物体外发酵气体成分的影响

由表5可知,氢气在1、3、6、12 h时,含量各组之间差异不显著(P>0.05),在9 h时LC组显著高于HC、HCF、LCF组(P<0.05)。

表5 花生壳对培养液气体成分的影响(μmol/ml)

甲烷在1 h时,LC组显著高于LCF组(P<0.05);在6 h时,HC组显著高于HCF、LCF组(P<0.05),LC组显著低于LCF组(P<0.05);在9 h时,HC组显著高于LC、HCF、LCF组(P<0.05),LC显著高于HCF、LCF组(P<0.05),HCF组显著高于LCF组(P<0.05);在12 h时,各组间差异不显著(P>0.05)。

二氧化碳含量在发酵1 h时,HC、LC组与HCF组各组间差异不显著(P>0.05);在3 h时,HC、LC组显著高于HCF、LCF组(P<0.05);在6 h时,HC组显著高于LCF组(P<0.05);在9 h时,LCF组显著高于其他三组(P<0.05),HCF组显著低于LCF组(P<0.05);在12 h时,HC组显著高于LC组(P<0.05)。

3 讨论

试验发现,6 h时,LCF组的pH值显著高于其他三组(P<0.05),说明发酵花生壳更有利于微生物的发酵。花生壳的添加对氨态氮浓度影响不显著,这与Slyter等研究相符。VFA浓度的高低是反刍动物瘤胃发酵参考的主要指标之一,这是由于其基本占进入动物机体代谢的碳流量的60%,提供总能量需要量的75%左右。乙酸在6 h时,LC组显著高于HCF和LCF组(P<0.05),丙酸在12 h时HC组值达到最高,乙酸/丙酸在3 h时LCF组值都显著高于其他三组(P<0.05);乙酸是由微生物发酵饲料中的纤维物质生成的,微生物降解纤维素的活性越高其含量越高。由于发酵后的花生壳其纤维含量降低,所以精料与发酵后的花生壳按不同比例组成的饲粮其乙酸值低于未发酵组的乙酸值,比较丙酸值和丁酸值,乙酸/丙酸比值,未发酵组总体上比较稳定而发酵组却是相反的,在6 h时出现大波动,说明发酵的花生壳更有利于微生物的利用,粗纤维过多会抑制微生物的利用。产气量多少反应瘤胃微生物活性的高低。花生壳的增加会抑制微生物的活性,时间越长抑制作用会越明显。美国佐治亚州立大学利用蒸煮花生壳进行发酵,使蛋白质含量达到18%左右,可消化率达65%以上,是一种具有较高营养价值的饲料。适宜的精粗料比例能够提高反刍动物消化代谢功能,优化瘤胃内环境,有效提高饲料利用率。发酵组和未发酵组比较,发酵组产气量明显低于未发酵组,说明发酵花生壳抑制了产气。在微生物降解过程中会产生大量的CO2和H2,在瘤胃中CO2和H2在甲烷菌的作用下生成CH4,最终以嗳气的形式排出,释放到大自然中。表明了发酵的花生壳能显著降低气体的排放量。

4 结论

在饲粮中添加花生壳对瘤胃pH值影响较小;在饲粮中添加花生壳对瘤胃中NH3-N浓度影响不显著;在饲粮中添加发酵的花生壳更有利于微生物的利用,发酵花生壳抑制了产气量,发酵的花生壳能显著降低气体的排放量。试验证明,HCF相比较其它3组更适合瘤胃体外发酵。

(参考文献15篇,刊略,需者可函索)