财政分权与地方医疗供给水平——基于1997-2011年省级面板数据的分析

2016-01-07余显财朱美聪

余显财,朱美聪

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

财政分权与地方医疗供给水平

——基于1997-2011年省级面板数据的分析

余显财,朱美聪

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

摘要:在可以“手脚并用”的约束条件之下,财政分权有利于提高公共品的供给水平是一般性的结论。而在我国,“经济的增长与竞争”成为地方政府的约束条件之后,财政支出关注的对象倾向于经济而非民生类公共品似乎是合理的。本文利用省级面板数据分析财政分权对医疗供给水平的影响。结果发现:剔除了“市场”方的供给因素,财政分权与医疗供给负相关;地方的财政能力对医疗供给有正的影响,而经济增长速度往往与之负相关;医疗供给结构偏重于医疗设施的“硬件”增加而非医务人员的“软件”增加是一个普遍现象。

关键词:财政分权;医疗供给;公共品

朱美聪(1989-),女,浙江新昌人,复旦大学经济学院硕士研究生。

一、引言

财政分权是被大多数发达经济体所采用的处理政府间财政关系的有效的制度安排。其有效性既体现在充分调动居民参与社区管理活动的积极性,更体现在保证社区公共品供给的水平上,且两者之间往往可互为因果。纵观国内外学界对财政分权引致效果的研究,更多的是关注财政分权与公共品供给水平之间的关系。而财政分权有利于提高公共品(尤其是基本民生类公共品,如教育和医疗等)供给水平似乎是正统财政分权理论的一般性结论(Tiebout,1956;Kara和Kurt 2002),其中关键作用机制则是财政分权将竞争引入了政府部门,社区居民则可用“用手投票”和“用脚投票”的办法来约束政府的供给行为。虽然由地方政府提供本辖区居民所需的公共品具有一定的合理性,但其“手脚并用”的约束条件显然未必契合所有经济体。于是乎构建于我国特有的国家治理模式基础之上的财政分权体制,其出发点实则更多的是在于将经济增长的竞争引入地方政府,这正是我国经济长期高速增长的一个合理解释。又由于建立于分权基础之上的经济体更具稳定性(Nishimura和Human 2006;Nobuo等, 2009),财政分权模式因而受到普遍欢迎。当然,不恰当设计或实施的财政分权制度还可能会刺激下级政府举借过多债务,易形成宏观经济潜在的不稳定因素(Martinez 和Robert 2001)。

因此,在地方政府面临“增长与竞争”的双重压力及缺乏相关支出约束的条件之下,财政分权对于公共品提供水平的作用有可能出现一定程度的异化。“理性”的政府一般会倾向于将支出更多地用于经济建设相关领域,从而形成对民生类公共品的挤压,此时的分权已非改进公共品供给的原因,而是致使其恶化的原因。加之如果政府间事权划分不够清晰的话,势必会使得地方民生类公共品的供给水平成为地方政府财政能力与提供意愿的函数,将本是支出责任的问题转化为“良心”的问题,这显然对提高政府的软实力而言是非常不利的。关于这一问题的实证研究,学界关注较多的在于教育和基础设施等领域。本文则将研究的视角放在了医疗供给这一领域。相较于其他如教育、社保之类的民生类公共品,医疗供给可谓更具代表性:一是由于其民生性质更加显著,供给不足引起的负外部性更大;二是政府将其在该领域的支出责任转嫁给“市场”相对更容易,因而可能使得财政的供给不足隐藏在“市场”的供给相对充分的假象里面。全文共分六个部分:第二部分为文献综述,第三部分介绍变量及模型,第四部分为数据的介绍及描述性统计,第五部分进行回归分析及解释,最后为结论与政策建议。

二、文献综述

传统的财政分权理论一般认为, 在一定条件下, 财政分权较之集权能更好地提升公共品供给的水平(Tiebout,1956;Inman 和 Rubinfeld,1997;Oates,1999;Bardhan,2002),原因一方面在于与中央政府相比,地方政府更加了解当地居民偏好,提供地方性公共物品具有信息优势;另一方面原因是来自于选民的压力。这些公共品更多的是指包括卫生保健在内的涉及基本民生的地方公共产品(Oates,1993)。然而,此处隐含的前提假设是地方政府对当地居民的“选票”有诉求,国家治理模式需要保障选民可用“手”或“脚”投票的方式来表达此种诉求。因此,分权要取得成功,公众参与预算过程是必不可少的(Jameson等,2006)。实践上,韩国自80年代开始的财政改革对提高地方公共产品及其与当地民众需求的匹配度起到了关键作用(Osung,2003)。Busemeyer和Marius(2008)对OECD各国财政分权与公共教育支出关系的分析证实了财政分权在国家层面上减少了公共教育支出, 但在地区层面上却增加了公共教育支出,这表明财政分权的作用机制确实有利于地方政府公共品提供水平的提高。因此,从逻辑上来说,只有税收和支出责任相对应时, 分权才有助于改善公共品供给水平。而对于缺乏有效约束机制的经济体而言,明确支出责任乃为事之根本,量化责任则是有力保障(如将用于某公共品支出的增长率量化为不低于当地GDP的增长率)。

然而,中国的财政分权是建立在不同于西方国家治理模式以及经济发展模式基础之上的,其对公共品供给水平的影响则可能有着不同的结论。周黎安(2004)的研究具有一定的代表性,他解释了分权在我国并不能充分发挥其公共品供给水平的原因:一则是由于地方政府以向上负责为主以及官员晋升与以经济增长为主的政绩考核相联系,导致了财政支出结构的增长偏好,亦即“用手投票”原则无法发挥作用;二则是由于事实上存在的户籍制度限制了人口自由流动,使得“用脚投票”的原则也得不到很好的应用。此研究得到了后续研究的支持(王永钦等,2007)。这一结果与同是转轨经济国家但治理模式不同于我国的俄国的实证研究恰好相反,其财政分权对提高教育和城市公用设施的质量均有着显著的正效应(Lev 和Alexander, 2010)。这种以地区竞争为基本特征的经济增长模式结合财政分权之后的共同作用结果,可能就是使得与GDP的生产直接有关的公共品的提供能得到有效保障,而民生类公共品的供给则可能出现不足。这一点在国内学者的相关研究中已经有了比较充分的论证。如傅勇等(2007)的研究证实了中国的财政分权造就了政府支出结构的“重基本建设、轻人力资本投资和公共服务”的严重扭曲,并且政府间的竞争会加剧分权对政府支出结构的扭曲。因而,中国良好的基础设施往往被认为是分权体制下为增长而竞争的结果(张军等,2007) , 但诸如城市绿地等非服务于招商引资的公共品的提供则可能面临困境。同样,诸如科教文卫等“软公共品”或曰“非经济性物品”的供给也必定是不足的(乔宝云等, 2005;付文林等, 2006;丁菊红等,2011),甚至是与财政分权程度负相关(龚锋等,2009)。这种结果应该并非财政分权自身原因所致,正如Barro (1990)早期的研究所指出的, 政府消费性公共支出增加会导致经济增长率下降,而生产性公共支出增加则有利于经济增长。

在我国特殊的国情和治理模式之下,“用脚投票”机制可发挥作用的程度更有限。由于教育和医疗等重要公共品的供应皆与户籍挂钩,“用脚投票”机制必定难以有效制约地方政府行为 (傅勇等, 2007)。因此也就不能有效促进此类公共品的供给(林江,2011)。

在公共品供给水平的实证研究方面,国内学者相对较多地聚焦于财政分权对教育等公共品提供的影响,对医疗供给水平影响的研究相对较少。该领域的国外研究常常以婴儿死亡率(IMR,因为婴儿时期最易受到伤害,也最能反映政府公共卫生投资的情况)作为因变量。如George(2007)对罗马尼亚和保加利亚的研究揭示,在医疗卫生方面,两个国家的表现都很惨淡。罗马尼亚在2000年左右是中东欧地区男性预期寿命最低以及婴儿死亡率最高的国家;保加利亚则是病人留院时间最长、公民免疫率最低和床位使用率最低的地区。Jin和Sun(2011)利用我国1980-2003年的省级面板数据,分别采取了OLS和FGLS回归方法对财政分权对IMR的影响进行了研究,验证了财政分权对降低IMR有着全方位的负面影响。而Hiroko 和Johannes(2007)对中国县域面板数据的分析则表明,财政分权程度有条件地与IMR成反比,其条件包含两个方面:一是省与县级政府间的转移支付体系完善,二是县级财政本身实力较强。本文所关注的问题是财政分权对医疗供给水平的影响,结合国内学者的相关研究结论,这里提出一个“财政分权不利于医疗供给水平改善”的研究假设有一定的合理性。

三、变量选取及模型设定

国外文献表明,除分权因素外,其他如产前护理、分娩设施和人员、婴儿营养和公共卫生系统等都显然会对IMR产生一些影响(Barker,1997;Case等,2004),恰恰这些原因对IMR的影响在我国可能是更加突出的,加之受限于IMR数据搜集在客观上存在的可信度问题,本文特选择每千人病床数(P-bed)和每千人医疗从业人员数(P-doc)这两个相对客观且有连续统计资料的变量作为衡量医疗供给水平的被解释变量(这两个指标在下文中即以医疗供给指代)。

本文的目的是考察财政分权对医疗供给的影响,因此财政分权就成为关键解释变量。关于财政分权指标如何定义,学界有着不同的论述,本文参照傅勇等(2007)的文章,将财政分权(FD)定义为:人均预算内本级财政支出/中央预算内本级财政支出(即人均本地财政支出/(人均本地财政支出+中央转移支出)),它代表了地方政府财政自由度的大小,财政分权指数越大,地方政府财政自由度越大,也就越能按激励方向改变财政支出结构。

同时,为控制对医疗供给可能存在影响的其他因素,选取人均GDP(P-gdp)和经济增长率(GR-gdp)作为控制变量,以控制经济发展及其增长水平(以此表达政府的财政能力)对于医疗供给的影响。此外,在支出分权的背景下,不同的地方政府对于医疗卫生支出的支出偏好差异显然也会对当地医疗供给水平产生影响,而人均财政医疗卫生支出(P-medi)也就自然成为解释变量之一。从生命周期角度来看,人一生中大多数医疗需求都是发生在老年时期,因此,不同地区老龄化率的差异可能是造成不同地方政府对医疗卫生支出被动性的供给存在差异的影响因素之一。为克服由需求引致的供给对分析的干扰,本文控制了老龄化率(AR-popul)的影响。最后,医疗卫生的前期供给水平也会显著影响当前,因此模型加入一个滞后变量(P-bed-1和P-doc-1)来控制前期供给对于当前医疗卫生供给的影响。

模型构建方面,鉴于所搜集的数据特征,本文选择如下变截距计量模型,记为模型组一:

P-bedit=β0+β1FD+β2GR-gdp+β3P-gdp+β4P-medi

+β5AR-popul+β6P-bed-1+ut+ci+wit

(1)

P-docit=α0+α1FD+α2GR-gdp+α3P-gdp+α4P-medi

(2)

其中,i代表不同地区,t为不同年份,u代表时间性干扰,c代表区域性干扰,w代表能够对医疗供给产生影响的其他因素。

回顾我国医改的历程,医疗卫生体制改革从本质上来说存在两种分权:一种是向市场分权,即医疗卫生服务供给与需求通过市场机制实现,表现为个人和社会承担的部分在一段时期内占比较大,如2004年*此处以2004年为例是因为在该年医疗卫生领域积累的矛盾到了一个阶段性的高点,以至于我国官方于2005年曾公开承认前期医改并非是一个十分成功的案例。卫生总费用中政府预算支出占16.4%,个人和社会共承担了83.6%,医疗从业人员也只能更多地依靠自身提供的医疗服务来维系生存与发展,这就造成了诸如医院以药养医、医疗费用居高不下的尴尬局面,医患矛盾一度十分突出。2004年,在我国地市级医院总收入中,有88.1%来自业务收入,而财政投入仅占7.4%,这种情况直至近年来方有所改善。另一种就是财政分权,1994年分税制改革强化了地方政府在卫生领域的支出责任和管理责任,导致地方政府逐步成为了医疗卫生支出的主体,2004年的全国卫生事业费中,中央财政支出22.39亿元,而地方财政支出832.25亿元,*数据来源于2004年《中国卫生统计年鉴》。地方政府在医疗供给中起到了决定性的作用。

因此,考虑到实践中医疗供给的来源方更有可能是向市场分权与财政分权的合并,本文采用“加权的”财政分权指数(WFD)进行度量,以尽可能消除财政分权(FD)影响医疗供给水平在实际传导过程中的偏差。“加权的”财政分权指数构造如下:财政分权指数(FD)乘以Rfm(即WFD=FD×Rfm)。其中,Rfm表示各省财政用于医疗卫生的支出占该省医疗总支出的比重。这种技术处理的逻辑在于:就国内外研究财政分权对公共产品供给水平的影响而言,一般均是以总体分权水平即FD为自变量的(George,2007;傅勇等,2007;丁菊红等,2011;林江等,2011)。就国外而言,公共产品的供给鲜有来自于市场,将FD作为自变量是合适的;不过,显而易见的是,不同发展程度的国家提供公共产品的方式是有差异的,就国内而言,对于难以市场化的公共产品供给领域(如义务教育),将FD作为自变量也是合适的。但在较易市场化的公共产品供给领域(如医疗和非义务教育等),由于客观上存在其部分产品的供给是通过市场来实现的事实,将FD作为自变量必然会不同程度地存在高估总体财政分权对该领域公共产品供给水平影响的可能。因而,尽可能地将该领域来自于市场提供的公共产品从总供给中分离出来才能真实反映总体财政分权对公共产品的影响。分离的逻辑为:各省医疗卫生总支出中仅有一部分是来自于财政拨款(Rfm),其余部分(1-Rfm)则需要依靠医疗机构采取市场化的方式从患者处获得。如果不乘以系数Rfm,则实际上是将各省的医疗总支出中来自于市场分权的部分默认为是各省财政医疗支出的结果,而在研究分权对公共产品供给的影响时,显然又会将现有总体财政分权状况视为各省财政医疗支出的一个原因,其最终结果必然是高估了FD的作用。因此,在反映财政分权对各省医疗卫生这一公共产品供给水平的影响时,WFD较之FD更为准确。当然,本文所定义的“加权的”财政分权指数仅是为研究易于且显然存在市场化的公共产品供给领域而构造的一个变量,其目的是将FD与WFD对公共产品供给的影响加以区分。因而,对于不同种类的公共产品,鉴于可市场化的程度不一,其“加权的”财政分权指数又显然是不一样的。但总体而言,这种技术处理在分析易于市场化的公共产品领域时较之FD更恰当。限于卫生经费支出比重这个数据的可得性,加权分权模型的数据涵盖范围是2004-2011年的数据。

采用加权分权指标的变截距模型组二如下:

P-bedit=β0+β1WFD+β2GR-gdp+β3P-gdp+β4P-medi

+β5AR-popul+β6P-bed-1+ut+ci+wit

(3)

P-docit=α0+α1WFD+α2GR-gdp+α3P-gdp+α4P-medi

(4)

其中,各符号所代表的含义同模型组一。

四、数据及描述性统计

分税制的实施始于1994年,由此便开启了地方政府在可供支配的财力与所需承担的支出责任之间进行不断权衡与博弈的过程,这种作用机制即为财政分权对政府支出结构产生的影响。而重庆是从1997年开始作为省一级的行政区域,结合数据的可得性和完整性,本文搜集了1997—2011年各相关变量的省级面板数据为分析依据。其中,每千人病床数、每千人医疗从业人员数和人均财政医疗卫生支出数据是根据1997-2012年的《中国卫生统计年鉴》及《中国人口统计年鉴》的相关数据计算而来。FD指标、人均GDP和经济增长率来源于相关年份的《中国统计年鉴》,各地老龄化率来源于历年《中国人口统计年鉴》。

加权财政分权模型的相关统计数据来源与上面相同,医疗卫生支出比重来自于《中国卫生统计年鉴》,数据包含2004-2011年。下表给出了两个模型所有变量的描述性统计:

表1 数据的描述性统计表*数据来源:作者根据历年《中国统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》和《中国人口统计年鉴》计算得到。

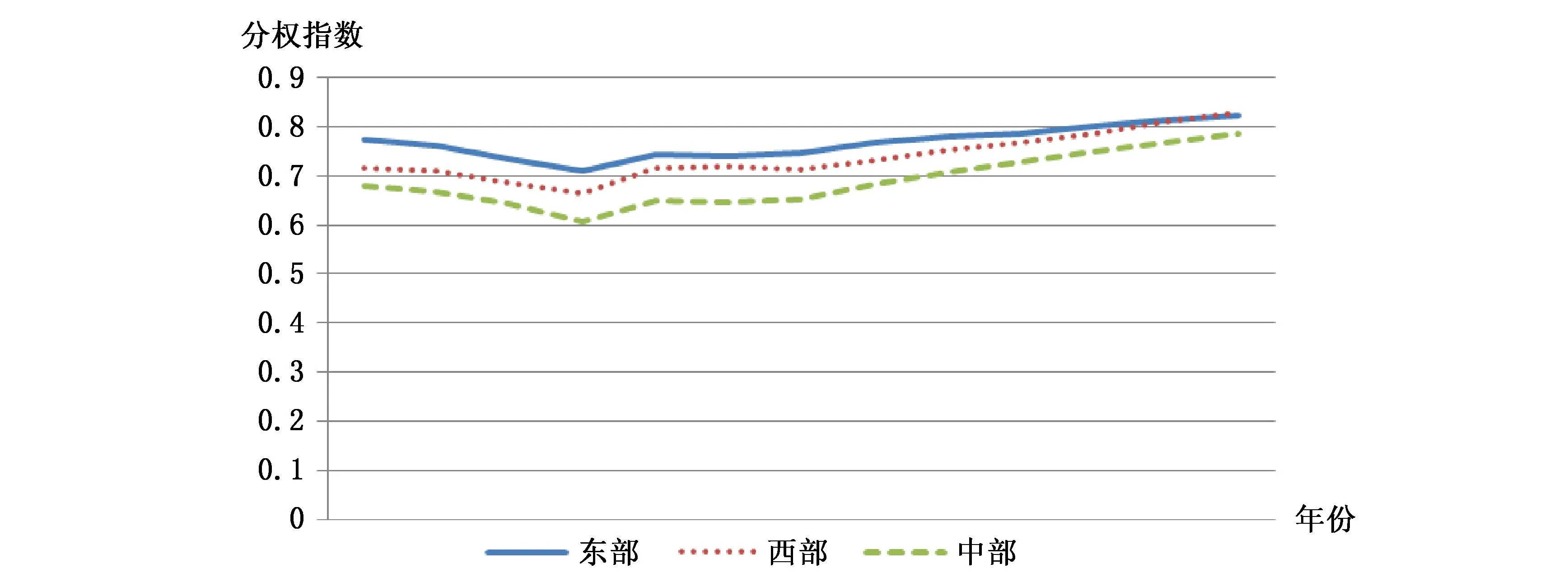

表1中第一组数据(1997-2011年)采用的是不加权的财政分权指数模型(即模型组一);第二组数据(2004-2011年)采用的是加权的财政分权指数模型(即模型组二)。由表中数据可知,各地区之间在不同指标上都存在着较大的差异,尤其是人均GDP、经济发展速度、人均财政医疗卫生支出和每千人医疗从业人员数的差异较显著。其中,人均财政医疗卫生支出作为地方政府可控制的变量出现了显著的地区差异恰恰说明财政分权体制下地方政府支出行为所发生的异化。此种支出结构偏好的异化导致本文所欲观察的变量在不同地区显示出了比较大的差异,如每千人病床数最多的地区是最少地区的4.57倍,每千人医疗从业人数的相关比率则为9.91倍。作为一种基本民生类公共品,虽说这种地区差异是在财政分权条件下和经济增长导向环境中理性的地方政府决策所带来的最可能的结果,但显然也是与当今以追求基本公共产品和服务均等化,从而保障医疗和教育等基本民生得以实现的国家治理理念不相符。数据显示,人均财政医疗卫生支出水平越高的地区,医疗供给水平则越高,这恰恰印证了上文中Hiroko 和Johannes(2007)提出的关于财政分权提升公共产品供给水平的条件。由于GDP增长率并未消除通货膨胀的影响,因此显示出较高的增长速度。分权指数的平均值为0.74,这是一个相对较高的数值。各地分权指数差异亦较大,最大值为0.93,而最小值仅为0.54。图1给出了1997-2011年东、中、西部地区财政分权指数的变化趋势。

图1 1997-2011年各地区财政分权指数变化趋势*数据根据历年《中国统计年鉴》计算得出。其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南12个省(自治区或直辖市);中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9个省(自治区);西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆10个省(自治区或直辖市)。

从上图中可以看出,自1994年分税制改革后,我国各地区财政分权指数先是经历了一个下降的过程,到2000年以后开始平稳上升。其中,东、中、西部财政分权指数在一定期间内存在着一定的差异,但三者呈现缓慢收敛的趋势。

五、回归结果分析

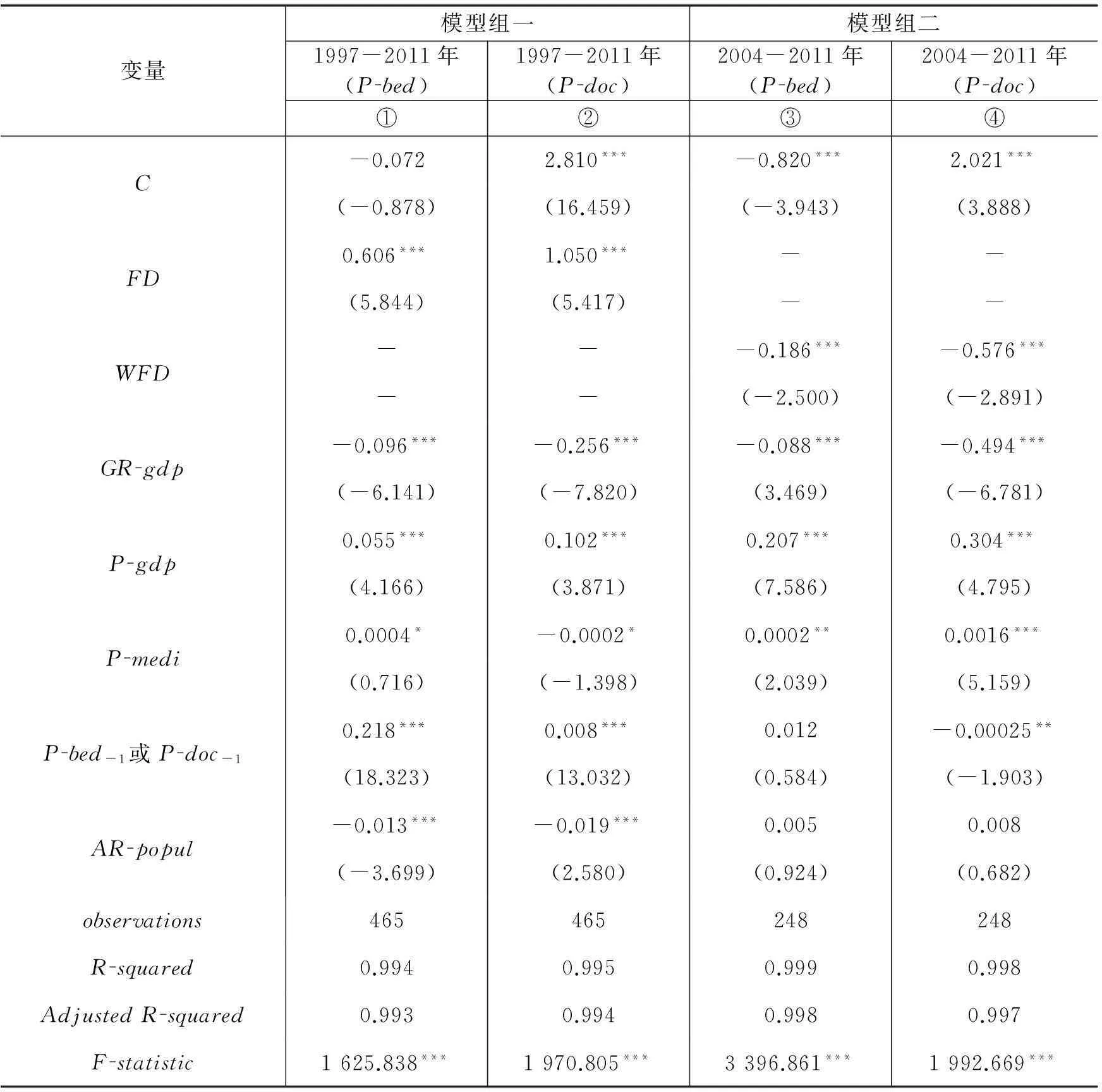

本文先对数据进行Hausman检验,以便选择固定效应模型或随机效应模型,因其检验值为负,不能拒绝“随机效应模型和固定效应模型的系数没有系统性差异”的假说,因而本文选择固定效应模型,运用GLS方法,分别对1997-2011年以及2004-2011年的省级面板数据进行估计。其中,1997-2011年的数据对应的是模型组一,即未经加权的变截距计量模型;2004-2011年的数据对应的是模型组二,即经过加权的变截距计量模型。为方便对照,其回归结果同时列示于表2中:

表2 回归分析实证结果

注:括号内是t检验值;*、**、***分别代表通过显著性水平为10%、5%、1%的显著性检验。

对模型组一进行回归的结果列示于①②列中,关键解释变量为未加权的FD指数,并加入了经济增长率、人均GDP、人均财政医疗卫生支出、老龄化率以及前一期千人床位数和千人医疗人员从业数作为控制变量。从表中可见,在列①中,人均财政医疗卫生支出对医疗供给的影响虽然是正的,但显然其影响似乎可以忽略不计。作为关键解释变量的财政分权对医疗供给的正面影响则较为显著,对P-bed和P-doc的影响系数分别达到了0.606和1.05,说明在控制了各地经济发展状况、老龄化率以及人均财政医疗支出等因素之后,财政分权可以显著地提高当地的医疗供给水平。此种结论似乎更接近西方财政分权理论的结果,而非我国学界的普遍研究结论及本文所提出的假设,这难免会引起逻辑上的悖论。然而,考虑到模型组一所采用的是未经加权的回归模型,即式(1)和式(2),而实际上,在我国相当长一段时期内,数量相当可观的医疗供给是由医疗系统本身通过“市场化”的经营方式得到的,亦即作为被解释变量的医疗供给水平的变化并非仅来自于财政支出,不经过加权的模型显然是将这种方式形成的医疗供给归功于财政分权改革的本身,因而这种回归结果并不能真正解释财政分权对医疗供给的影响。而在列③和④中展示的回归结果采用的是经过加权的回归模型组二,即式(3)和式(4)。对照先前回归中FD的系数,WFD系数此时变成了显著为负,亦即财政分权与医疗供给水平呈现显著的负相关关系,或者至少说明财政支出对医疗供给增量的影响要远小于医疗供给本身的真实增量。这就能够很好地理解为何财政分权在一个具有特殊国家治理模式的发展中国家对于公共产品供给的影响与分权理论所描述的理想结果有所不同,同时这也很好地契合了我国医疗卫生系统改革的实际路线图:财政分权改革之后伴生的是医疗卫生这一基本民生类公共品由中央政府全权负责变为地方性公共产品,其支出责任基本由地方财政负担,在特殊的国家治理模式及地方增长考核压力之下,地方政府支出必然更加倾向于有利于直接增加产出的“经济性公共品”而非类似医疗卫生这类“非经济性公共品”。当财政支出不足以充分保障医疗卫生这一必需公共品的供给时,医疗卫生系统便开启了并不成功的“产业化”改革,这不仅大大改善了医疗供给的水平,还在表象上造成了财政分权有利于公共品供给改善的假象,同时进一步加剧了医患之间的矛盾,并最终使得“产业化”的医改方案效果被评为负面。由此,通过对模型组一和模型组二回归结果的对比研究,可以很清晰地理顺人均财政医疗卫生支出和财政分权(FD与WFD)这两个变量的内在逻辑关系:代表财政在医疗供给中的地位的变量之所以在回归结果中不显著,显然是因为该变量在医疗供给水平的变化中所起到的作用十分有限,而真正能代表财政分权影响且剔除了“市场化”供给的加权财政分权模型的结果证实了财政分权对医疗供给有负面影响。但是,如果对各种医疗供给主体不加以区分,“市场化”供给主体便会“隐身”于财政分权之中,而展现出财政分权对医疗供给有正面作用的假象。这种情况在其他类似公共品供给领域也有着同样的发展路径,例如非义务教育公共品的供给,从分税制改革以来其供给水平的改善是不言而喻的,比如我国普通高等学校的规模从1998年的1022所快速增长到2011年的3239所,其中,仅民办的就有1526所,*数据来源于教育部网站的相关统计数据。可在高速增长年代伴随的是教育相关收费的快速增长。与之相对应的是,义务教育这一国家明令不允许乱收费的公共品,其供给改善程度远不如非义务教育。

再考察其他控制变量,一个有意思的发现是,只有作为经济发展程度衡量指标的经济增长率(GR-gdp)在结果中显著为负,意味着经济增长速度越快的地方,医疗供给水平的增速相对更慢。这又进一步印证了在GDP为导向的考核压力之下政府在支出结构安排方面的扭曲及对基本民生类公共品的挤出效应。甚至可以说,因为对民生类公共品的挤出才使得地方有更多的财力来推动经济更快地发展。人均GDP对医疗供给有着正向的影响则并不足为奇,公共经济学理论明确了经济发展水平的提升会增加人们对民生类公共产品的需求,同时经济增长又提高了地方政府公共品供给的能力,这种影响的逻辑链条也是十分清晰的。实践中,多数医疗资源,尤其是优质资源都集中于经济发展状况更好的城市恰好为该回归结果提供了一个佐证。至于两个被解释变量的滞后变量P-bed-1和P-doc-1的影响,可以归纳为两个方面:一方面,总体上而言,P-bed-1对后期每千人病床数的影响要大于P-doc-1对后期每千人医疗从业人员数的影响(在模型组一的回归中,P-bed-1的系数0.218>P-doc-1的系数0.008,在模型组二的回归中,P-bed-1的系数0.012>P-doc-1的系数-0.00025);另一方面,相对来说P-doc-1对后期的影响是很微弱的,在两个模型组中的回归系数分别为0.008和-0.00025。实践中,医疗供给结构偏重于医疗设施的“硬件”增加而非医务人员的“软件”增加既是一种现实需要也是一件乐于“被见”之事;而当医疗机构规模在增量上已无太大需要或潜力的情形之下,所需配置的医务人员数量会倾向于基本稳定,这或许是P-doc-1的影响系数偏低的原因。至于老龄化率这一变量的影响,虽然在模型组一和模型组二中的回归系数方向有差异,但系数本身非常小。这种结果也是可解释的,一则是各地老龄化率的静态差异本身不是太大,二则是不同地方老龄化率的动态变化也是更多地内生于当地的经济、文化和社会等诸多因素之中,因此对于同一地方而言,该地老龄化率的动态变动自有其规律,不大可能因为某些因素而变动。这是老龄化率对医疗供给影响微弱的原因所在。

综上而言,回归分析结果证实,除关键解释变量“财政分权”在两个模型组进行回归后出现了显著的“影响反转”外,其他控制变量在两个模型组中所展现出来的对被解释变量的影响方向基本是稳定的。且由于两个模型组回归数据所涵盖的数据范围存在差异,因而事实上两组模型的回归结果本身就相互构成了稳健性检验,这进一步增强了回归结果的可信度。

六、结论及政策建议

财政分权是大国政府处理中央和地方之间财权的标准方式,其理应成为一个现代政府治理框架中不可或缺的部分。作为财政分权制度下所衍生出来的新问题,即地区公共产品尤其是民生类公共产品的供给水平问题一直是学界所关注的重点。正如前文所述,典型的财政分权在理论上是有助于地方改善公共产品供给的,前提是地方居民需要具备对公共产品供给结构与数量的充分表达机制以及能够“用脚投票”。而当经济上的财政分权遇到了不同的国家治理模式时,结论或许会有所不同。本文的目的在于以医疗供给水平为对象来检验我国的财政分权在公共品供给领域的反应结果。鉴于不同发展程度的国家或不同的经济发展阶段,地方政府提供公共产品的方式存在客观上的差异,为便于对照和相互检验,本文通过使用两组模型来进行分析,两组模型的差异在于关键解释变量“财政分权”分别以FD和WFD的形式进入回归方程。回归结果的对比分析得出的基本结论如下:

1.不考虑医疗供给来源构成的广义的财政分权变量FD对医疗供给的影响显著为正;

2.剥离了市场分权之后的加权财政分权变量WFD对医疗供给的影响显著为负。

此种结论的含义在于:如果将总体财政分权指标FD作为易于市场化的公共产品供给水平的影响因素来分析的话,在总体上会表现出“正作用”,但这种总体“正作用”的形成基础是将市场化提供的部分也默认为是地方财政支出的结果。但事实上,来自于财政供给的医疗供给部分与财政分权呈现出的是负相关关系,亦即财政分权促使地方政府将更多的医疗供给责任推给了市场。这种结论与我国的国家治理模式及地方经济增长的考核压力在逻辑上是一致的:地方政府的经济增长考核压力促使财政支出方向更倾向于直接有利于经济增长的“经济性公共品”,这是理性政府的理性选择。尤其是在将经济增长的考核压力分解到相互竞争的地方政府之后,必然会竞相增加“经济性公共品”的供给而形成“为增长而竞争”的局面,这就可能产生对民生类“非经济性公共品”的替代性挤占。当然,正如前文所提到的,不同发展程度和不同经济发展阶段的经济体提供公共产品的方式是会发生动态变化的,本文所得到的结论仅为截至文中所引用数据年限的实证检验结果。所以,以上结论并不排除如下可能情形的发生:首先,不同经济发展程度的地方政府在提供易于市场化的公共产品时其方式也可能会随着时间的推移而逐步发生变化,经济发展程度较高的地方政府,可能会出于对本地居民对公共产品有更高需求水平及相关的改革诉求的考虑而增加相关公共产品的财政供给力度,从而使得公共产品供给的来源结构出现地区差异。其次,不同的公共产品类别依然会在一定时期内形成不同的供给来源格局。其中,易于市场化的公共产品来源于市场的供给在短期内还会继续存在,但其作为公共产品,回归“公共”对于不同的地方政府而言也必然是一种客观规律。

其他变量方面,作为衡量地方经济发展成果的经济增长率和人均GDP,前者反映的是动态的经济增长速度,展示的回归结果是其与医疗供给水平呈负相关关系。在一个“为增长而竞争”的环境中,医疗供给水平的相对不足或许在一定程度上正是经济增速较快的原因,这无疑容易引致地方对提高公共品供给的“无意愿”。后者反映的是静态的经济发展程度,其与医疗供给水平有着正的相关关系,地方财力的增强提升了政府提供公共品的“能力”,从而促使政府将供给意愿转化为供给现实,此时相对较高水平的医疗供给便成为了相对较高水平的静态经济发展程度的结果。其他变量对医疗供给的影响总体上较为微弱,但影响方向在两组模型中基本上是一致的。

当然,从一般公共产品需求的趋势来看,经济发展程度与居民对公共产品的需求是正相关的。因此,如何更好地为当地居民提供恰当的公共产品是地方政府的责任和义务,同时也是公共经济学界所关注的问题之一。具体政策层面上,在与传统的财政分权理论的基本前提假设有偏差的治理模式之下,防止民生类公共品被替代性挤占的有效方式之一应该是以考核方式的完善来合理引导地方政府的支出结构。财政分权的一般体现是上级政府将收入与支出权下放至下级政府,这也常常伴随着地方政府在债券市场为基础设施建设融资以增强财政自主权(George,2007),这种现象在我国似乎也更加突出。这就使得财政分权除了导致地方政府支出结构的问题外,还有可能引致地方政府负债规模的放大,从而极易造成与基础设施相关领域的产能过剩和政府的债务危机。因而,对政府的考核方式确实应尽量淡化GDP因素而多强调民生、环境和可持续等指标。此外,结合回归分析所揭示的地方政府供给“能力”可以促进供给水平的实际,增加地方政府的税收分享也能较好地刺激公共品供给的增加(Michael和 Luba,2012),这需要进一步优化各级政府之间的收入分享机制。最后,完善中央转移支付制度和在政府间更好地分配事权也是改善民生类公共品供给的不二选择(张丽华,2008)。当然,要做到各级政府的事权与财权精确匹配看起来更像是一个理想化的愿望。而在现实中,优化税收分享并结合更加科学合理的转移支付制度来匹配事权才是应该追求的理想模式。

--------------

参考文献:

[1]丁菊红,邓可斌.财政分权、软公共品供给与户籍管制[J].中国人口科学,2011,(4):44-52.

[2]付文林,沈坤荣.中国公共支出的规模与结构及其增长效应[J].经济科学,2006,(1):20-29.

[3]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构的偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007,(3):4-12.

[4]龚锋,卢洪友.公共支出结构、偏好匹配与财政分权[J].管理世界,2009,(1):10-21.

[5]林江,孙辉,黄亮雄.财政分权、晋升激励和地方政府义务教育供给[J].财贸经济,2011,(1):34-40.

[6]乔宝云,范剑勇,冯兴元.中国的财政分权与小学义务教育[J].中国社会科学,2005,(6):37-46.

[7]王永钦,张晏,章元,等.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J].经济研究,2007,(1):4-16.

[8]张军,高远,傅勇,等.中国为什么拥有了良好的基础设施?[J].经济研究,2007,(3):4-19.

[9]张丽华,汪冲.解决农村义务教育投入保障中的制度缺陷——对中央转移支付作用及事权体制调整的思考[J].经济研究,2008,(10):144-153.

[10]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论中国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004,(6):33-40.

[11]Akai N,Hosoi M,Nishimura Y. Fiscal decentralization and economic volatility: evidence from state-level cross-section data of the USA[J].The Japanese Economic Review, 2009,60(2):223-235.

[12]Alexeev M,Habodaszova L. Fiscal decentralization, corruption, and the shadow economy[J].Public Finance and Management,2012,12(1):74-99.

[13]Bardhan P. Decentralization of governance and development [J].Journal of Economic Perspectives, 2002, 16(4): 185-205.

[14]Barker D. Maternal nutrition, fetal nutrition and diseases in later life [J]. Nutrition,1997,13(9):807-813.

[15]Barro R. Government spending in a simple model of endogenous growth[J].Journal of Political Economy,1990, 98(5): 103-125.

[16]Boax J, Martinez-Vazquez J ,Timofeev A. An assessment of fiscal decentralization in Armenia[J].Problems of Economic Transition, 2006, 49 (1):5-50.

[17]Busemeyer M R. The impact of fiscal decentralization on education and other types of spending[J]. Swiss Political Science Review,2008,14(2):51-81.

[18]Case A, Roux I, Menendez A. Medical compliance and income-health gradients[J]. American Economic Association Papers and Proceedings,2004,94(2):331-335.

[19]Freinkman L,Plekhanov A. Fiscal decentralization and the quality of public services in Russian regions[J].Public Finance and Management, 2010, 10 (1):117-168.

[20]Guess G M. Adjusting fiscal decentralization programs to improve service results in Bulgaria and Romania[J].Public Administration Review, 2007,67(4):731-744.

[21]Inman R, Rubinfeld D. Rethinking federalism[J].Journal of Economic Perspective, 1997, 11 (4):43-64.

[22]Jin Y,Sun R. Does fiscal decentralization improve healthcare outcomes? Empirical evidence from China[J].Public Finance and Management, 2011, 11 (3):234-261.

[23]Kara L,Kurt T. Beyond efficiency and economy:An examination of basic needs and fiscal decentralization[J]. Economic Development & Cultural Change, 2002, 50 (4):915-934.

[24]Kwon O. The effects of fiscal decentralization on public Spending: the Korean case [J]. Public Budgeting & Finance, 2003,12(1):1-20.

[25]Martinez-Vazquez J,Mcnab R. Cross-country evidence on the relationship between fiscal decentralization,inflation,and growth[J].Proceedings of the Annual Conference on Taxation,2001,94:42-47.

[26]Nishimura Y. Human fallibility complementarity and fiscal decentralization[J].Journal of Public Economic Theory,2006,8(3):487-501.

[27]Oates W. Fiscal decentralization and economic development[J].National Tax Journal,1993, 46(2):237-243.

[28]Oates W. An essay on fiscal federalism[J]. Journal of Economic Literature, 1999, 37(3):1120-1149.

[29]Tiebout C. A pure theory of local expenditure[J]. Journal of Political Economy,1956,64(5): 416-424.

[30]Uchimura H,Jüttang J. Fiscal decentralisation, Chinese style:Good for health outcomes? OECD Development Centre Working Paper, No.264, 2007.

Fiscal Decentralization and the Efficiency of Local

Medical Supply:An Investigation Based on

(责任编辑石头)

中图分类号:F810.4

文献标识码:A

文章编号:1001-9952(2015)09-0042-12

收稿日期:2015-11-28

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目(11YJC790254);国家社会科学基金重大项目(11&ZD073);复旦大学“985工程”三期整体推进社会科学研究重点项目(2011SHKXZD004)

作者简介:余显财(1974-),男,江西南昌人,复旦大学经济学院副教授,经济学博士;

Provincial Panel Data from 1997 to 2011

Yu Xiancai, Zhu Meicong

(SchoolofEconomics,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Abstract:It is a general conclusion that fiscal decentralization can improve the supply efficiency of public goods in given conditions of voting by hands and feet.But in China,under the constraint of economic growth and competition, it seems to be rational that fiscal expenditures of local governments pay close attention to economy-related public goods rather than people’s livelihood-related public goods. This paper analyzes the effect of fiscal decentralization on medical supply by using the provincial panel data.It draws some conclusions as follows: firstly, after the elimination of supply factors of market, fiscal decentralization is negatively related to medical supply; secondly, local fiscal capacity has the positive effect on medical supply, but economic growth speed is always negatively related to medical supply; thirdly, it is a common phenomenon that medical supply structure places emphasis on hardware increase in medical facilities rather than software increase in medical staff.

Key words:fiscal decentralization;medical supply;public goods