梁佩兰书法探研

2016-01-05朱万章

屈大均、陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三家”。他们都有一个共同点,就是在诗文之外,兼擅书法。他们不仅在岭南或中国文学史上占有一席之地,在岭南书法史上也是可圈可点的,在明末清初的岭南书坛占据中重要的地位。

屈大均(1630—1696)、陈恭尹(1631—1700)、梁佩兰(1630—1705)在书法上各具特色。屈大均以行草书见长,陈恭尹以隶书知名,而梁佩兰则专事行书。

梁佩兰,字芝五,号药亭,别署漫溪翁、柴翁、二楞居士,晚号郁州,卒后私谥文介先生,广东南海人。他在清顺治十四年(1657年)举乡试,康熙二十七年(1688年)成进士,选翰林庶吉士,后假归,里居十五载,与诗友结“兰湖社”,与同邑程可则、顺德陈恭尹、番禺王邦几、方殿元及其子方还、方朝等称“岭南七子”[1]。 他广交游,“与海内诸名宿酬唱”[2],当时粤东名流如屈大均、陈恭尹、张穆、高俨、大汕、屈修等均为其座上客[3],与主流文坛(含画坛)的王士禛、朱彝尊、石涛、纳兰性德、姜宸英、潘耒、宋荦等人也有交流。

梁佩兰一生的主要成就还是其诗文,有《六莹堂集》行世。《清史列传》谓“其诗从汉魏入,不借径三唐。新成王士桢、秀水朱彝尊、吴江潘耒尤推重之”[4];时人何巩道则有《寄梁药亭》论其诗:“每读君诗响便高,目迷云雾耳惊涛。自伤瘿木藏文理,谁并神皇比羽毛?古学竟能穷汲冢,乳名原不借檀槽。皇家若结他年网,定向南离食雉膏”[5],据此可知在当下人心目中的梁佩兰形象,其诗不仅气势豪迈,更兼具“古学”,底蕴深厚。近人徐世昌(1855—1939)则称其诗“如长江大河,一泻千里,极瑰奇苍莽之胜”[6],也是言其气势超凡,不流于俗。正因为如此,凡论粤诗者,梁佩兰都是一座不可绕过的重镇。今人陈永正主编《岭南文学史》专辟一章论及其诗歌与文章,认为其诗“继承了岭南诗派的雄直诗风”,文章“可称为情至文至之文”[7];而严迪昌《清诗史》则将其与屈大均、陈恭尹并论,认为“以心志出处,以至诗创作成就言,梁佩兰较之屈大均、陈恭尹均逊色得多”[8],但即便如此,在清初诗坛,仍有其一席之地;王富鹏的《岭南三大家研究》则对其诗歌成就做了全面梳理与探讨[9]。

梁佩兰兼擅书画,画善山水、兰花,可惜笔者未见其原迹传世。汪兆镛(1861—1939)《岭南画征略》谓饶平陈氏绣诗楼曾藏其山水便面,苍秀萧逸,款署“鹤俦老兄属正,药亭梁佩兰”行书十一字[10];而梁廷楠(1796—1861)《藤花亭书画跋》则著录其书画[11],惜其也未见行世。

梁佩兰书法则以行书见长,传世作品相比较清初岭南地区其他书家来说,较为多见。据笔者不完全统计,梁佩兰传世的书迹大致36件,均为行书,其中中国国家博物馆1件,北京故宫博物院1件,广东省博物馆9件,天津艺术博物馆1件,香港中文大学文物馆4件,香港艺术馆6件,广州艺术博物院7件,广东澄海博物馆1件,另外5件则为私家所藏[12]。从这些收藏单位可看出,梁佩兰的书法作品并非像大多数广东籍书家一样,其作品都集中在岭南地区的公私藏家中。据此可看出其作品传播的范围并未局限于岭南一地。

在近代鉴赏家和收藏家裴景福(1854—1924)的《壮陶阁书画录》[13]中,著录有《梁药亭诗扇》。裴氏这样描述:“清梁药亭诗扇,镜面,光纸,小行书,每拓一行,用《黄庭》、《曹娥》体势。药亭诗为岭南三大家之一,甲辰得之广州,诧为至宝。五律十三首咏边景者十。次年出玉门关,夜宿白龙堆,读之若预为写照也”,并原文著录梁佩兰《边雪》、《边月》、《边烽》、《边尘》、《边笛》、《边马》、《边雁》、《边柳》、《边草》、《讯梅西菴》、《瓶梅》、《湖屿梅》,款署“五律十三首书请秋泉年世姪订定,郁州梁佩兰”,钤“梁佩兰印”和“药亭”两印。裴氏并标注曰:“气息学杜,福注”。此梁佩兰诗扇与《屈翁山诗扇》同时购得,后来又得《元孝一扇》(陈恭尹),裴氏认为“均海外奇迹”。从这些著录可看出,裴景福认为梁佩兰的书法源流来自《黄庭》、《曹娥》,并对其作品极为推崇,“诧为至宝”,并评其诗之气息来自于杜甫。此外,在清人叶梦龙(1775—1832)的《风满楼书画录》等书也有著录梁佩兰书法,但终不及裴景福评骘之细。

梁佩兰也和众多卓有所成的书法家一样,从古人字中吸取养分,再参以己意,形成自家风格。《国朝书画家笔录》称其“书法大令”[14],“大令”即王献之;麦华三(1907—1986)称其“由苏、米上溯钟、王”[15];马国权(1931—2002)谓其“参合北海、东坡、南宫三家之法以自成体”[16]。就梁佩兰传世诸作可看出,以上诸家所评梁书之书风源流,均可窥其端倪,据此可知梁佩兰并非独采一家,而是兼收并蓄,形成自己的风格。在既往的研究中,陈永正《岭南书法史》、拙著《岭南金石书法论丛》和刘宝光《广东历代书家研究丛书·梁佩兰》[17]对梁氏书法着力尤多:陈永正评其书法“字体丰润,由苏入颜,其顿挫揖让之势,雄浑高古之气,似有颜真卿中年行书的格调”[18];拙著中《梁佩兰行书浅议》一文撰成于上世纪九十年代末,首次整理梁佩兰书作24件,并对其行书特点作了简要评析[19];刘著中虽有选材不精之瑕疵,但无论就其史实之考据,还是对梁氏作品的梳理点评,目前学术界,尚无出其右者。

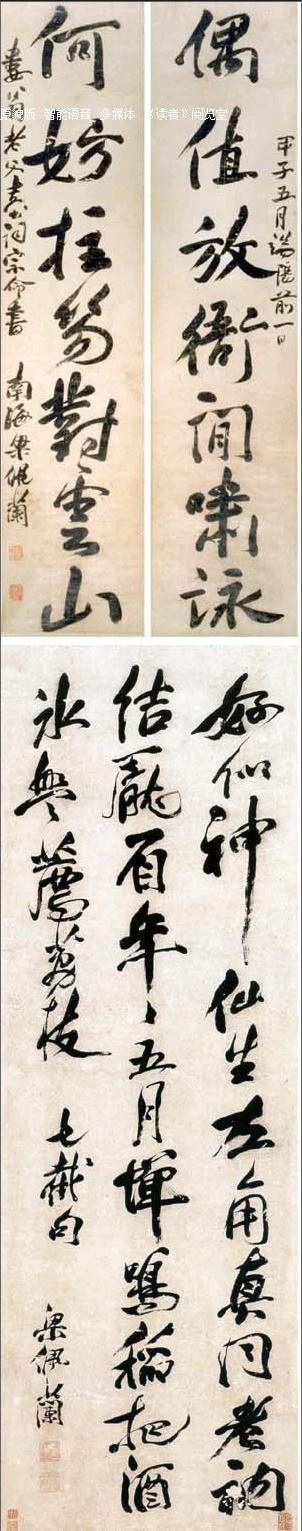

就笔者所寓目的梁佩兰书法中,也不乏赝品之作。其中广东省博物馆所藏《行书七绝诗轴》和广州艺术博物院所藏《行书七绝诗轴》内容惊人形似,行笔及布局均一致,这种现象俗称为书画鉴定中的“双胞胎”现象。广东省博物馆所藏《行书七绝诗轴》流传有序,曾经中国古代书画鉴定小组的启功、徐邦达、谢稚柳、刘九庵、杨仁恺等鉴定,并被收入至《广东省博物馆藏品选》、《南海籍历代书画家作品选》中,被认为是梁佩兰行书中的典型风格。此外,在刘宝光《广东历代书家研究丛书·梁佩兰》中也有个别作品存在疑义,如《行书七言联》“新诗感旧频翻案,汤酒谋邻再过墙”之风格与梁氏一贯的风格大相径庭。刘著认为此类作品属于“变格”,并引用陈永正《岭南书法史》中称此作在“明清以来的粤人对联中,如此佳作,恐不多见”。就笔者将此联与学界公认的梁佩兰行书七言联“偶值放衙闲啸咏,何妨拄笏对云山”(广东省博物馆藏)及其他行书代表作相比对,并分析其笔性,怀疑恐非一人所书。书画鉴定家徐森玉(1881—1971)曾经撰文说:“每一画家都是有自己的技巧和自己的作风的,这也就是每一画家都有他自己的面貌和精神。这个面貌和精神,虽则从粗到精,从不成熟到成熟的不同;但一般的是有一条贯彻始终的线索的。掌握了这条线索,也就可以认识一个画家在发展过程中的差别”[20],对于书法家亦然。针对梁佩兰完全不同的两种风格作品,完全找不到二者之间“一条贯彻始终的线索”,其运笔风格及提按顿挫均与其他作品相异。当然,并不否认这件作品的确写得不错,但和真伪没有关系。

在梁佩兰传世书迹中,其《行书七言联》“偶值放衙闲啸咏,何妨拄笏对云山”(广东省博物馆藏)无疑被认为是最能代表其风格的经典之作。对联这种特有的书写形制,在晚明时期开始出现,但在明末清初均不多见,直到乾隆以后才较为常见,所以梁佩兰这件对联也算是这一时期罕有之作了。该书为纸本,纵112厘米、横25厘米,署款曰:“甲子五月端阳前一日,娄翁老父台词宗命书,南海梁佩兰”,钤白文印“梁佩兰印”和“种山”。上款“娄翁”为吴兴祚,字娄村,清康熙二十一年(1681年)任两广总督。是书写于康熙二十三年(1684年),当为吴兴祚在两广任上之时。此年梁佩兰55岁,正是其盛年之时。题识中“词宗”二字,本意为词的流派和词作者的尊称,与诗圣、诗仙等等相对应,但在明末清初之际,却是对一般文人的尊称,有论者认为“在书画中通过上款的称呼就可知道它的年代,如明末至康熙时代就常常称“××社长”、“××词长”、“××社盟”、“××道长”等”[21],“词宗”即是一例。过了康熙以后,这种称谓便极为少见了,所以梁佩兰这件对联,又成为书画鉴定中时代标志的重要依据。该书结体潇洒自然,融米书之神韵与东坡之形体于一体,气韵纵横取势,不拘绳墨,成为这一时期岭南书坛的宏篇佳构。近人陈伯任在题签中称此书“顺笔纵书,尚存明代风习”,可谓得个中三昧,其在明代逸韵之外,兼具雄奇高古,笔力劲健之个性。近有好事者将之镌刻于广州白云山碑廊,其腕力之苍劲,一望而知系梁家笔墨。由于这件作品在梁氏书法中的代表性,以故无论是以区域性美术主题为对象的广东历代书法展览及研究(如《广东历代书法展览精品集》、《明清广东法书》、《广东历代书法图录》、陈永正《岭南书法史》、朱万章《岭南金石书法论丛》、《岭南书法》、刘宝光《广东历代书家研究丛书·梁佩兰》等),还是主流艺术圈所编著的艺术类书刊(如刘九庵编著《宋元明清书画家传世作品年表》、中国古代书画鉴定组编《中国古代书画图目》(十三)、《中国古代书画目录》(九)、《广东省博物馆藏法书选集》等),都收入此书,成为梁氏代表作。

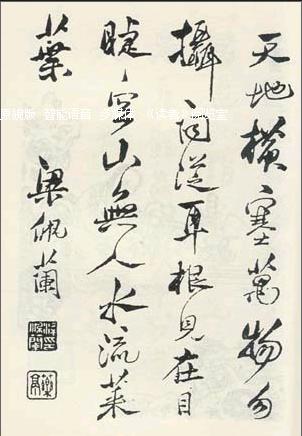

此外,梁佩兰的书法中,传世的作品虽然也有精粗之分,但风格大多较为接近,且多为成熟时期之作。这和很多书家的作品经过一段时间的演进会呈现出早期、中期、晚期的不同风格有很大的区别,如行书《五言白鹭诗轴》(香港艺术馆藏,纸本,纵131厘米、横44厘米)因无年款,无法确定其书写之大致年代,但从其书法依然可判定其乃成熟时期之作。该轴书文曰:“白鹭空江上,飞飞人不知;明珠交玉体,海月与冰姿。北朔教难雪,南溟欲作池。岂无朱凤辈,云外叫长离。白鹭,似葆光友姪正之,郁州梁佩兰”,钤朱文印“梁佩兰印”和白文“药亭印”,藏印有朱文“谭培”[22]。是书也和其他书作一样,多为书写自作诗,在书写中蕴含个人情感。从款识可知,是为送给“葆光友姪”所书,书应酬之作,但就其书写形态及运笔看,仍然严谨不苟,与上述《行书七言联》异曲同工,在运笔之流畅,气韵之闲适诸方面,均有其独到之处。

梁佩兰亦善榜书,麦华三曾藏其“仙湖”二字拓本,麦氏称其“锋芒尽敛,炉火纯青,雍容暇豫,极绕蕴藉”[23]。可惜笔者未见此书,想必另有一番精彩。

“岭南三家”的诗文各擅胜场、书法亦各有千秋。广东省博物馆所藏《岭南三家书法》册中分别有屈大均草书、陈恭尹隶书和梁佩兰行书,可谓尽得三家之趣致。《书法汇编序》在论及三家书法时云:

幼曾记吾粤屈翁山、梁药亭、陈独漉三先生相聚论书。三君惟独漉以八分擅名,梁谓之曰:“公书有本领,有学问,然世上多有之。仆书没本领,没学问,然掩其姓字,出书示人,识者必曰:想见此子不俗。”因谓屈曰:“公书何如?”曰:“仆书不管有本领,没本领;有学问,没学问,只自己写成一屈翁山耳。”三公之言,得毋亦贵有天趣之谓耶?[24]

从中可看出三家之书,陈恭尹学问深厚,独出机杼;梁佩兰个性鲜明,格调高雅;屈大均我写我法,独成一体。三家均能自鸣天籁,不流于俗。这与其诗歌相比,可谓相得益彰,各擅胜场。

当然,梁佩兰毕竟不是以书法名世者,在书法方面也无弟子传承,其书法传播也远不及同时代广东地区以外的其他书家如王铎、傅山、郑簠、朱彝尊等人,故其书法之影响也极为有限。当我们在探讨梁佩兰的书法时,是将其放置于清初大环境下的文化视野中考察:他作为一个蜚声岭南的诗人,在学问文章之余,临池不辍,为后世留下可圈可点的艺术佳作。这些书作成为我们认识那个时代的重要载体。在正统的书法史中,这一时期不仅有王铎、傅山、朱耷、石涛、魏裔介……等耳熟能详的书法名家,是他们构成了书法长河中的主流,但更有像梁佩兰、屈大均、陈恭尹……等人一样不以书法擅名,但却在书法上独树一帜、未遑多让的书法家。正是因为他们在书法上的探索及其留下的书迹,才丰富了书法史,为我们认识多元化的书法史提供了重要的论据。或许这便是我们今天探讨梁佩兰书法的学术意义所在。

注释

[1]《清史稿》卷四百八十四《列传》二百七十一《文苑》一。

[2]李元度《国朝先正事略》卷三八,长沙:岳麓书社,1991年。

[3]吕永光《梁佩兰年谱简编》,载梁佩兰《六莹堂集》,广州:中山大学出版社,1992年。

[4]《清史列传》卷七十一《文苑传二》。

[5]何巩道《樾巢诗集》,转引自梁佩兰《六莹堂集》,广州:中山大学出版社,1992年。

[6]徐世昌《晚晴簃诗汇》卷四十九。

[7]陈永正主编《岭南文学史》,广州:广东高等教育出版社,1993年。

[8]严迪昌《清诗史》(上),杭州:浙江古籍出版社,2002年。

[9]王富鹏《岭南三大家研究》,北京:人民文学出版社,2008年。

[10]汪兆镛《岭南画征略》卷三,广州:广东人民出版社,1988年。

[11]梁廷楠《藤花亭书画跋》卷四。

[12]朱万章编著《广东传世书迹知见录》,天津人民美术出版社,2003年。

[13]裴景福《壮陶阁书画录》卷二十,北京:学苑出版社,2006年。

[14]窦镇《国朝书画家笔录》卷一。

[15]麦华三《岭南书法丛谈》,《广东文物》卷八,上海书店,1990年影印。

[16]马国权《明清广东书势》,见广东省博物馆、广州美术馆、香港中文大学文物馆编《明清广东法书》,香港:香港中文大学文物馆,1981年。

[17]刘宝光《广东历代书家研究丛书·梁佩兰》,广州:岭南美术出版社,2012年。

[18]陈永正《岭南书法史》,广州:广东人民出版社,1994年。

[19]朱万章《梁佩兰行书浅议》,见朱万章《岭南金石书法论丛》,北京:文化艺术出版社,2001年。

[20]徐森玉《<画苑掇英>序》,见徐森玉《汉石经存斋文存(下)》,北京:海豚出版社,2010年。

[21]苏庚春著,朱万章编《犁春居书画琐谈》(三),《中国书画》2015年第8期。

[22]《广东历代名家书法》,119页,香港艺术馆筹划,香港市政局,1981年。

[23]麦华三《岭南书法丛谈》,《广东文物》卷八,上海书店,1990年影印。

[24]梁佩兰《六莹堂集》,437页,广州:中山大学出版社,1992年。