内镜黏膜下剥离术和内镜下黏膜切除术治疗早期胃癌的Meta分析

2015-12-30刘岚,王云霞,郭建强

内镜黏膜下剥离术和内镜下黏膜切除术治疗早期胃癌的Meta分析

刘岚王云霞郭建强

(山东大学第二医院消化内科,山东济南250033)

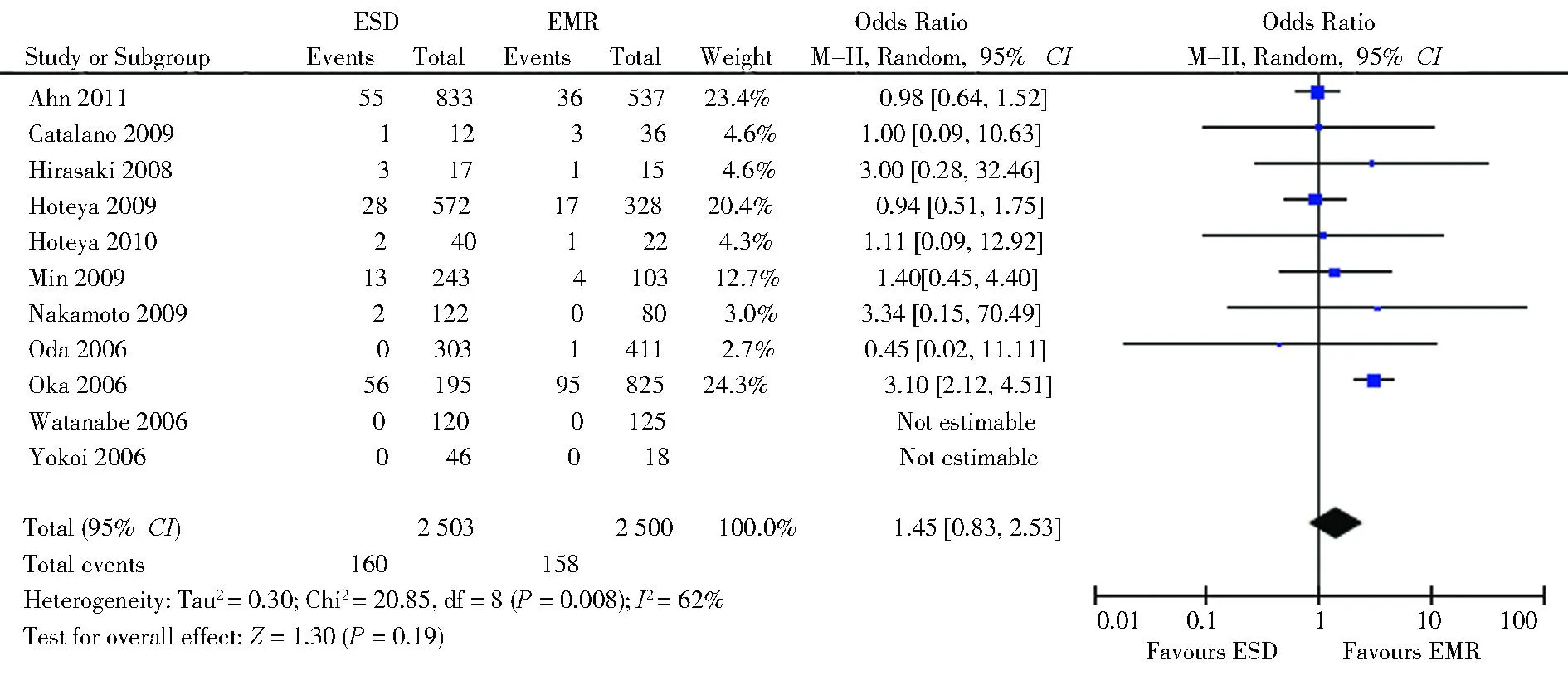

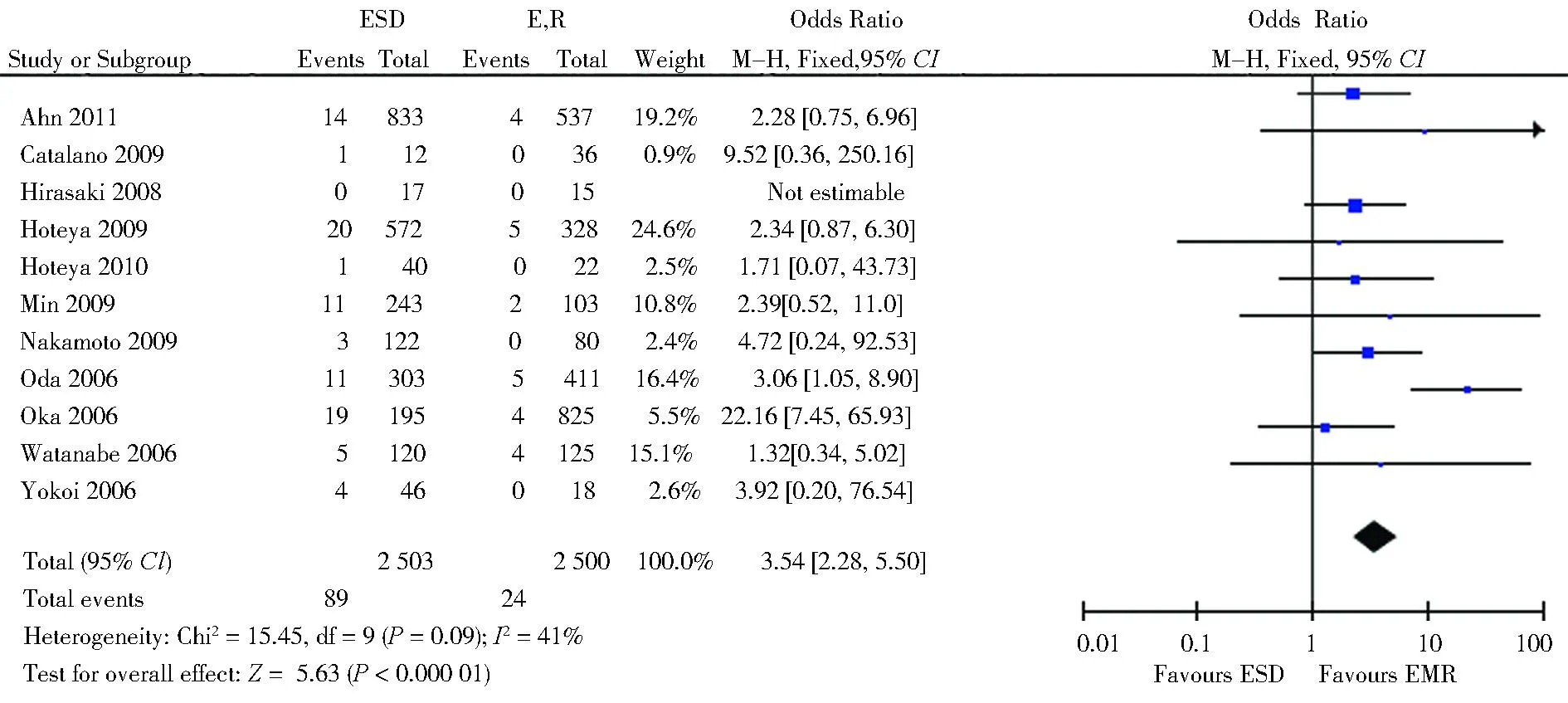

摘要〔〕目的评价内镜黏膜下剥离术(ESD)和内镜下黏膜切除术(EMR)治疗早期胃癌(EGC)的疗效和安全性,为EGC内镜下治疗方式的合理选择提供临床依据。方法制定全面检索策略进行检索,结合纳入标准和排除标准获得文献,并进行质量评价,提取相关数据采用RevMan5.0软件进行Meta分析。结果根据检索策略最初共检出656篇,最终纳入符合入选标准的12篇文献,共纳入5 242个病灶,其中2 692个病灶行ESD治疗,2 550个病灶行EMR治疗。进行Meta分析显示病灶大块切除率(93.11%vs56.71%)、完全切出率(89.05%vs53.21%)及组织治愈性切除率(81.50%vs60.89%)ESD组均高于EMR组;术后复发率ESD组(13/1 737)显著低于EMR组(100/1 888)(OR= 0.12,95%CI 0.07~0.22),以上差异均有显著性;但出血发生率ESD组(6.39%)与EMR组(6.32%)基本一致(OR=1.45,95% CI 0.83~2.53);穿孔发生率ESD组(89/2 503)高于EMR组(24/2 500)(OR=3.54,95% CI 2.28~5.50),手术时间ESD组明显长于EMR组(WMD=55.41,95% CI 23.84~86.98),差异均有显著性。结论ESD治疗EGC的病灶大块切除率、完全切除率、治愈性切除率、复发率等疗效性指标均显著优于EMR组,但安全性指标中ESD组手术时间较长,出血未见改善,且穿孔发生率高,这些均有待技术、设备及操作熟练度的提高和改进。对于老年患者及小病灶,EMR技术仍可酌情选用。

关键词〔〕早期胃癌;内镜下黏膜切除术;内镜黏膜下剥离术;Meta分析

中图分类号〔〕R735.2〔文献标识码〕A〔

基金项目:山东省卫生厅资助项目(No.2006GG2202038)

通讯作者:郭建强(1964-),男,主任医师,博士生导师,主要从事消化内镜及胃肠动力疾病研究。

第一作者:刘岚(1985-),女,主治医师,硕士,主要从事消化内镜及胃肠动力疾病研究。

延误诊断是胃癌预后差的主要原因,因此早发现早治疗尤为重要。早期胃癌(EGC)是指癌肿局限于黏膜及黏膜下层,不论范围大小及有无淋巴结转移。1984年,内镜下黏膜切除术(EMR)首次报道用于EGC的治疗〔1〕,开辟了内镜下治疗EGC的新时代,因其经济性、病人创伤小、术后生活质量高等优点被广泛接受。但对于较大病灶EMR却无法一次性大块切除,分块切除后易引起肿瘤转移,且难以进行正确的病理评价。内镜黏膜下剥离术(ESD)通过内镜下直接从黏膜下层对黏膜进行剥离,实现了大面积病变的完整大块切除,但出血、穿孔等风险发生率相对较高。既往已有多项研究对ESD和EMR两种技术的疗效和安全性进行比较,但仍无共识。Cao等〔2〕对ESD及EMR技术治疗消化道病变进行Meta分析,但病灶选择无针对性,自食管至直肠病变均在研究范围内。Park等〔3〕曾研究两种技术对于胃肿瘤治疗的Meta分析,但包含腺瘤等良性病变,且样本量相对不足。本研究检索已发表的所有关于ESD和EMR治疗EGC的临床对照试验,运用Meta分析评价2种内镜治疗方法的疗效和安全性。

1资料与方法

1.1资料入选标准

1.1.1纳入标准①论文研究对象为病理诊断明确的早期胃癌病变;②论文内容为ESD和EMR治疗EGC的临床对照试验;③论文结局指标至少包括手术时间、大块切除率、完全切除率、治愈性切除率、并发症、复发率等中的1项及以上。

1.1.2排除标准①研究对象包含非EGC病变或消化道其他部位病变;②动物实验或临床前研究;③未提供任何关于疗效、手术时间或并发症的具体数据;④综述、述评、指南类文献;⑤仅以摘要形式发表的文献;⑥同一研究重复发表,选取最新研究结果。

1.2检索策略详细检索PubMed(1990~2012.12)、Embase(1990~2012.12)、Elsevier Science Direct (1990~2012.12)以及国内的中国生物医学文献数据库(CBM,1990~2012.12 )、中国期刊全文数据库(CNKI,1990~2012.12)。英文检索式:(EMR)and(ESD) and (EGC),并限定为Human;中文检索式:(内镜黏膜下剥离术或者ESD)并且(内镜下黏膜切除术或者EMR)并且(早期胃癌或者EGC)。手工检索所获文献的参考文献以及国际、国内重要胃肠病学会议等。

1.3干预措施ESD、EMR。

1.4结局指标疗效性指标:①大块切除率:病灶为一次性切除;②完全切除率:完整切除且切缘和基底均无肿瘤细胞累及;③治愈性切除率:完全切除并且切除样本符合日本胃癌治疗指南关于最大程度降低淋巴结转移的标准〔4~6〕;④复发率:随访期间原切除部位发现相同组织学类型肿瘤。安全性指标:①手术时间:从标记至治疗结束所需时间;②出血发生率:与ESD或EMR手术相关的出血,包括术中出血和术后延迟出血;③穿孔发生率:术中内镜下发现胃壁穿孔或术后影像学检查发现膈下游离气体。

1.5文献资料提取及质量评价文献资料采用统一表格,提取资料的项目主要包括研究作者、发表时间、国家、研究病灶总数、病灶大小、干预措施、随访时间、结局指标。提取资料后由2个评价者首先独立阅读文献题目,对于相关文献再阅读摘要,并筛选出对照试验的文献阅读全文,对符合纳入标准的文献进行分类评价。不同意见通过讨论并由第三方专家决定。采用非随机对照试验的质量评价标准〔7〕,主要包括分组方法、盲法、是否采用ITT分析、基线一致性、诊断标准、混杂因素控制等共6项条目逐一进行评分,共12分。

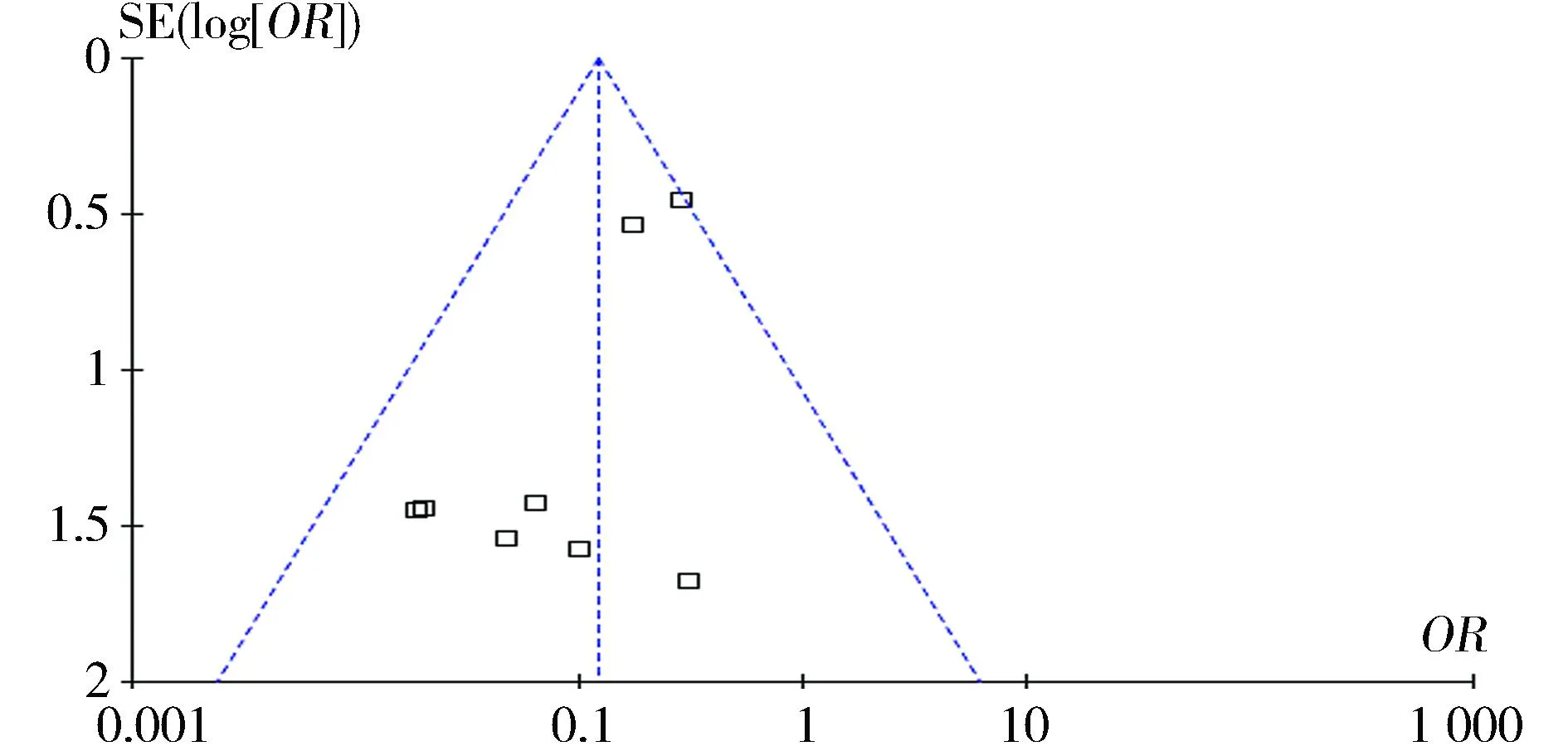

1.6统计学分析应用Cochrane协作网提供的RevMan5.0软件。对计量资料使用标准差及其95%可信区间(CI);计数资料采用比值比(OR)为分析统计量。然后检验分析各纳入研究间的统计学异质性,异质性阈值设定为(P<0.05)。同质性较好则采用固定效应模型进行Meta分析;当各研究具有临床同质性而有统计学异质性时,则采用随机效应模型进行Meta分析。如存在临床异质性则逐个分析,找出原因,根据其异质性来源进行亚组分析。排除质量低的研究、权重特别大的研究、结果与其他研究不同的研究后,进行敏感性分析,计算合并统计量,与排除前的合并统计量进行比较,如果两者结果相同,则Meta分析结果稳定,相反结果不稳定。采用漏斗图评估发表偏倚(以效应值大小为横坐标,样本大小为纵坐标),理论上纳入Meta分析的各个独立研究效应的点估计在坐标轴上的集合应该呈倒置漏斗,如果漏斗图不对称或者不完整,则提示存在发表偏倚。

2结果

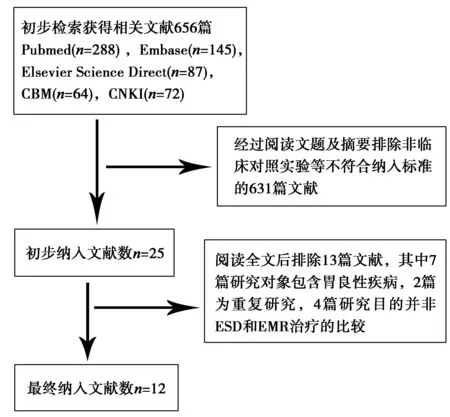

2.1文献检索结果根据检索策略最初共检出656篇EMR及ESD相关文献(图1),经过阅读文题及摘要排除非临床对照实验等明显不符合纳入标准的文献631篇,仔细阅读筛选出的25篇可能符合标准的文献全文,结合纳入与排除标准,再次排除13篇文献,其中7篇研究对象包含腺瘤或上皮内瘤变等胃良性疾病,2篇为重复研究,4篇研究目的并非ESD和EMR两种治疗方法的比较,最终符合本研究的12篇文献〔4,8~18〕纳入Meta分析,其中3篇为复发性病灶〔12,15~16〕,共5 242处病灶,其中2 692处病灶行ESD治疗,2 550处病灶行EMR治疗。

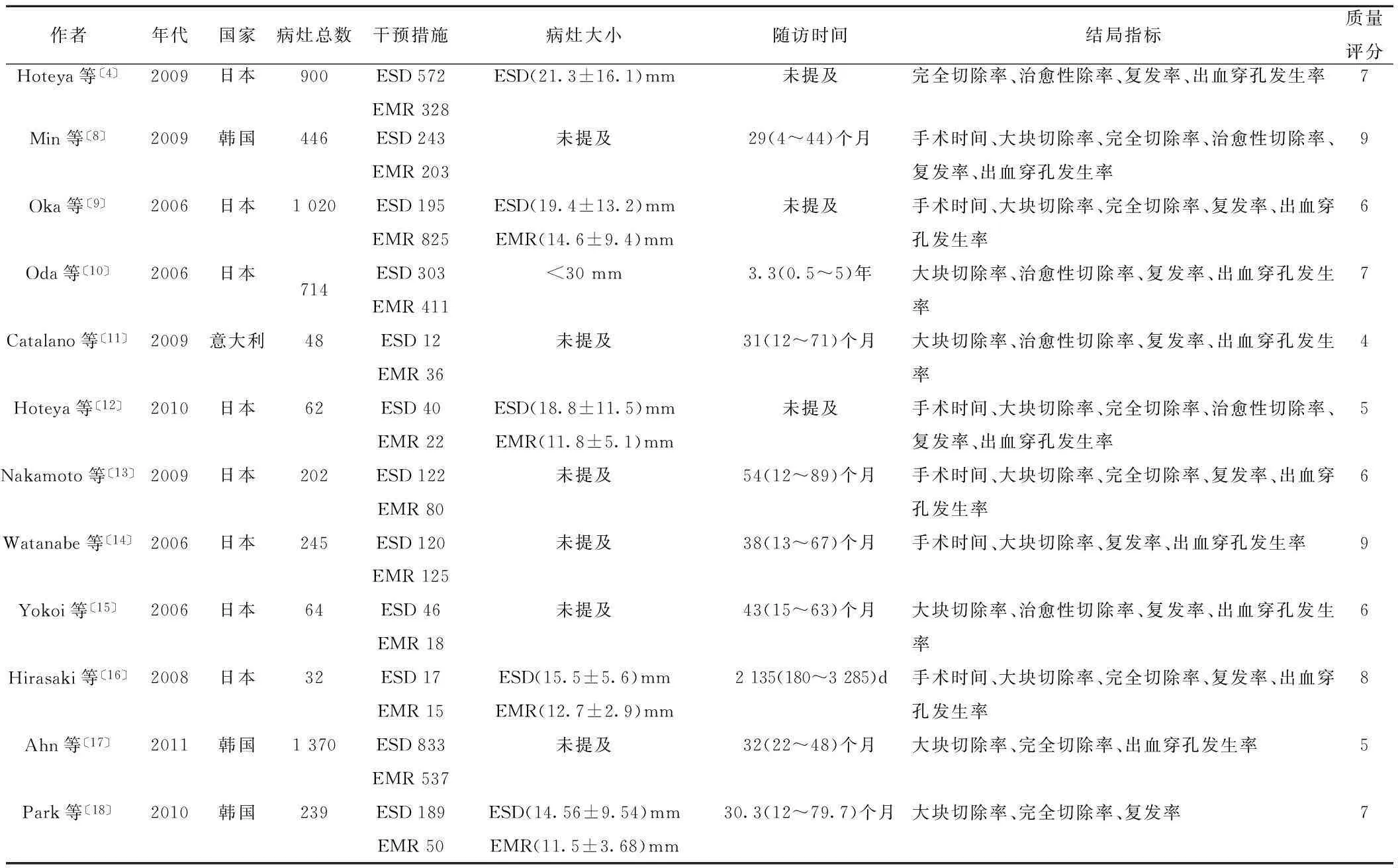

2.2纳入研究的文献基本情况及质量评价所有纳入文献均为回顾性病例对照研究,均获得全文。采用非随机对照试验的质量评价标准,主要包括分组方法、盲法、是否采用ITT分析、基线一致性、诊断标准、混杂因素控制等共6项条目逐一进行评分,共12分。各文献一般情况及质量评价情况见表1。

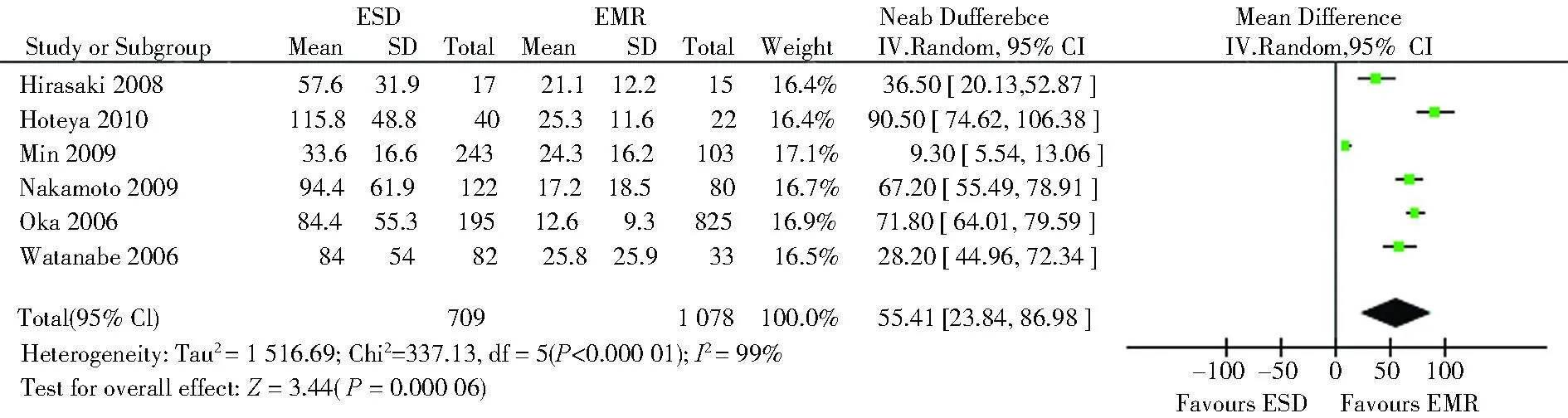

2.3手术时间共有6篇文献(共1 787例)对ESD及EMR操作的手术时间进行比较〔8,9,12~14,16〕。异质性检验结果显示(P<0.05),各研究间存在异质性,采用随机效应模型进行分析(WMD=55.41,95%CI23.84~86.98)(图2)。进行敏感性分析,即去除样本量最大的文献〔9〕(WMD=52.06,95%CI17.75~86.38)、样本量最小的文献〔16〕(WMD=59.13,95%CI22.88~95.39)以及复发病灶相关文献〔12,16〕(WMD=51.46,95%CI12.49~90.42),分析显示对结果影响不大,说明Meta分析结果的稳定性较好。Meta分析结果显示两组手术时间有差异,菱形图位于右侧,表明ESD组治疗EGC的手术时间明显大于EMR组(P<0.05)。

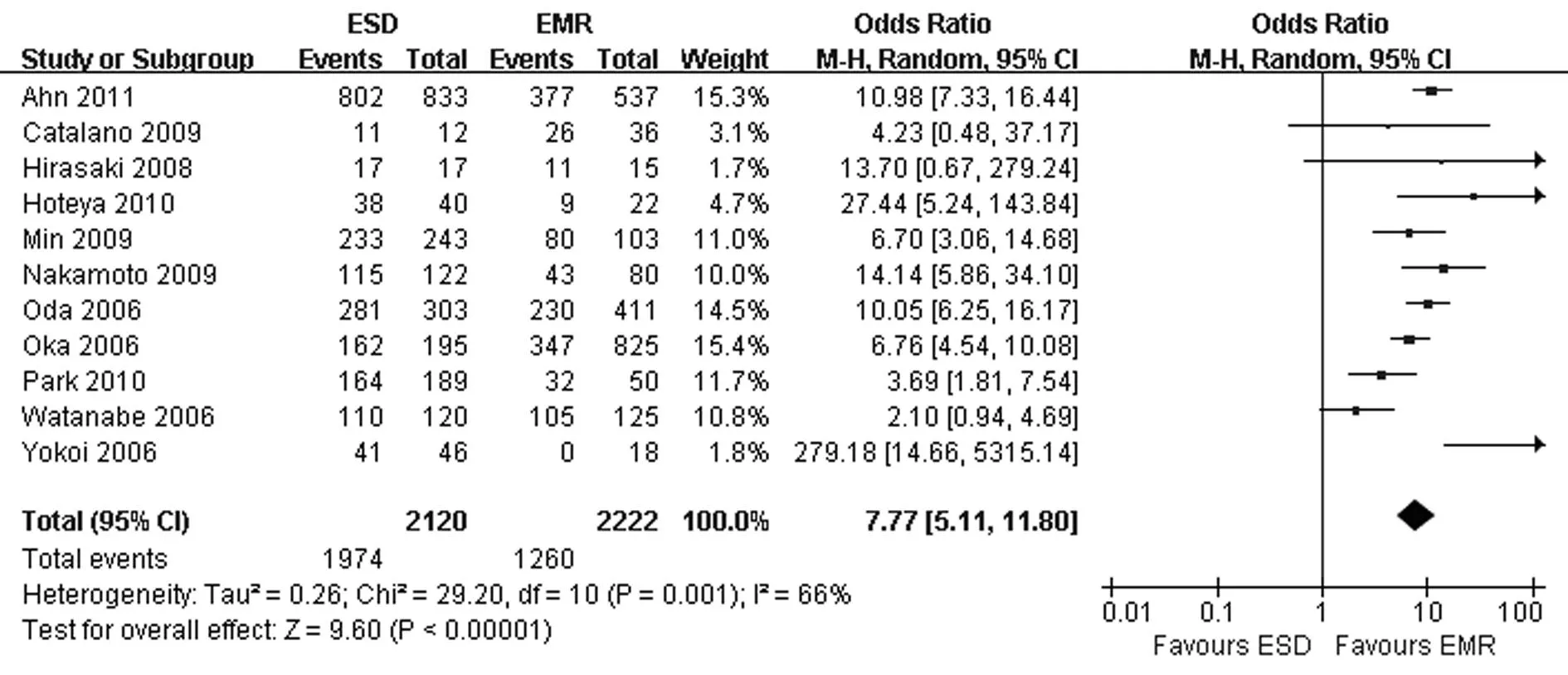

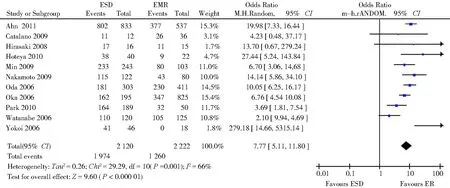

2.4大块切除率共有11篇文献(共4 342例)对ESD及EMR操作大块切除率进行比较〔8~18〕。各研究间存在异质性,采用随机效应模型进行分析(OR=7.77,95%CI5.11~11.80)(图3)。进行敏感性分析,去除复发性病灶〔12,15,16〕,结果示(OR=6.78,95%CI4.56~10.07),表明结果的稳定性较好。Meta分析结果显示ESD组大块切除率高于EMR组(P<0.05)。

2.5完全切除率共有8篇文献(共3 012例)针对两项技术的完全切除率进行了比较〔4,8,9,12,13,16~18〕。采用随机效应模型进行分析(OR=5.51,95%CI2.66~11.45)(图4)。进行敏感性分析,去除复发性病灶的文献〔13,17〕示(OR=4.56,95%CI2.04~10.19),表明Meta分析结果的稳定性较好。Meta分析结果表明ESD组对病灶的完全切除率显著高于EMR组。

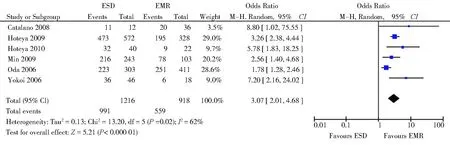

2.6组织治愈性切除率共6篇文献(共2 134例)针对ESD及EMR技术对病灶的治愈性切除率进行了比较〔4,8,10~12,15〕。采用随机效应模型进行分析(OR=3.07,95%CI2.01~4.68)(图5)。进行敏感性分析,去除复发性病灶〔12,15〕,结果显示(OR=2.56,95%CI1.68~3.91),表明结果的稳定性较好。Meta分析结果表明ESD组及EMR组存在差异(P<0.05),ESD组对病灶的治愈性切除率显著高于EMR组。

图1 文献纳入流程

作者年代国家病灶总数干预措施病灶大小随访时间结局指标质量评分Hoteya等〔4〕2009日本900ESD572EMR328ESD(21.3±16.1)mm未提及完全切除率、治愈性除率、复发率、出血穿孔发生率7Min等〔8〕2009韩国446ESD243EMR203未提及29(4~44)个月手术时间、大块切除率、完全切除率、治愈性切除率、复发率、出血穿孔发生率9Oka等〔9〕2006日本1020ESD195EMR825ESD(19.4±13.2)mmEMR(14.6±9.4)mm未提及手术时间、大块切除率、完全切除率、复发率、出血穿孔发生率6Oda等〔10〕2006日本714ESD303EMR411<30mm3.3(0.5~5)年大块切除率、治愈性切除率、复发率、出血穿孔发生率7Catalano等〔11〕2009意大利48ESD12EMR36未提及31(12~71)个月大块切除率、治愈性切除率、复发率、出血穿孔发生率4Hoteya等〔12〕2010日本62ESD40EMR22ESD(18.8±11.5)mmEMR(11.8±5.1)mm未提及手术时间、大块切除率、完全切除率、治愈性切除率、复发率、出血穿孔发生率5Nakamoto等〔13〕2009日本202ESD122EMR80未提及54(12~89)个月手术时间、大块切除率、完全切除率、复发率、出血穿孔发生率6Watanabe等〔14〕2006日本245ESD120EMR125未提及38(13~67)个月手术时间、大块切除率、复发率、出血穿孔发生率9Yokoi等〔15〕2006日本64ESD46EMR18未提及43(15~63)个月大块切除率、治愈性切除率、复发率、出血穿孔发生率6Hirasaki等〔16〕2008日本32ESD17EMR15ESD(15.5±5.6)mmEMR(12.7±2.9)mm2135(180~3285)d手术时间、大块切除率、完全切除率、复发率、出血穿孔发生率8Ahn等〔17〕2011韩国1370ESD833EMR537未提及32(22~48)个月大块切除率、完全切除率、出血穿孔发生率5Park等〔18〕2010韩国239ESD189EMR50ESD(14.56±9.54)mmEMR(11.5±3.68)mm30.3(12~79.7)个月大块切除率、完全切除率、复发率7

图2 ESD和EMR治疗EGC手术时间的比较

图3 ESD和EMR治疗EGC大块切出率的比较

图4 ESD和EMR治疗EGC完全切出率的比较

图5 ESD和EMR治疗EGC组织治愈性切出率的比较

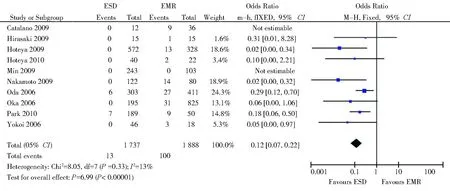

图6 ESD和EMR治疗EGC后患者复发率的比较

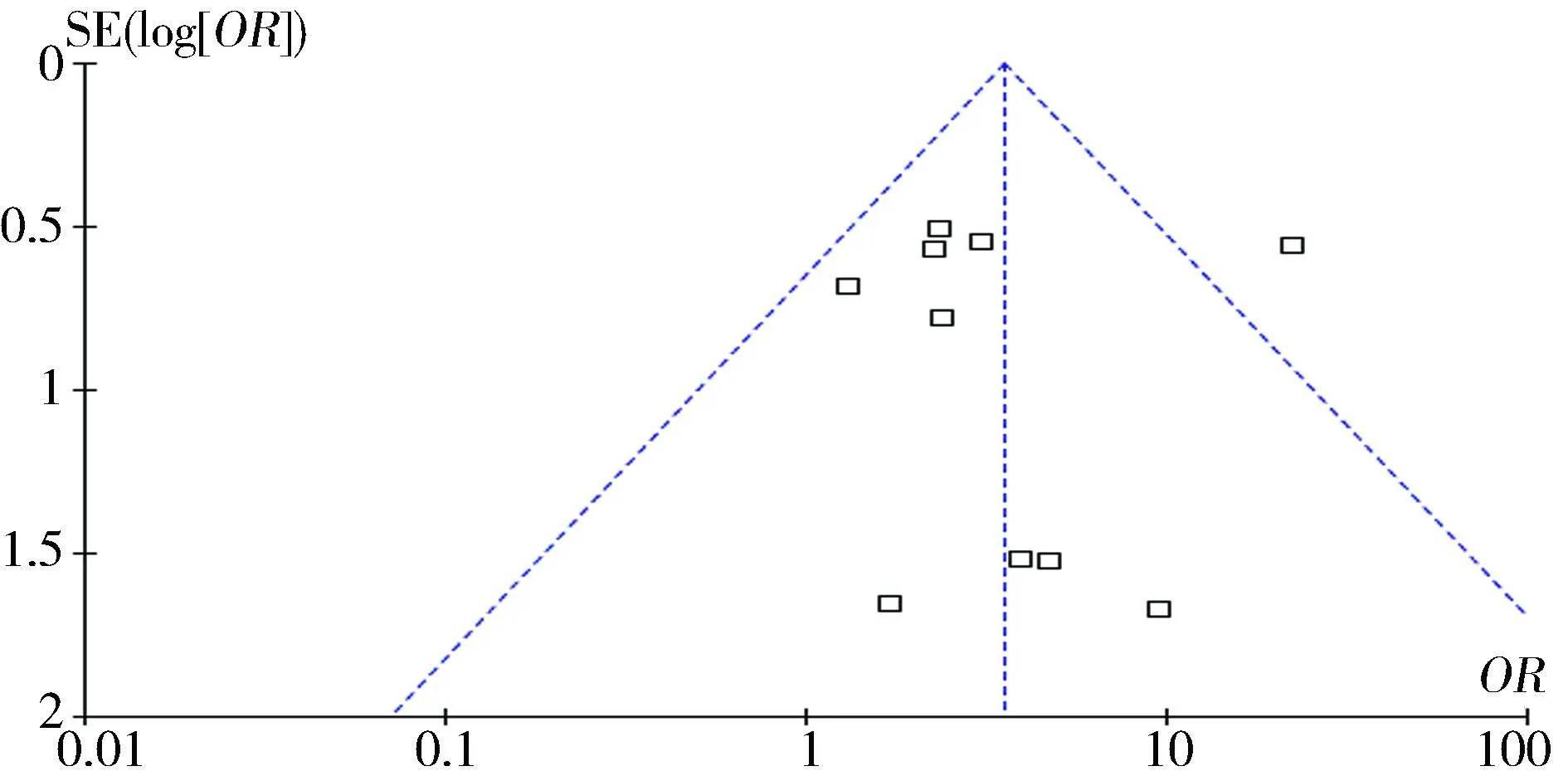

2.7复发率共有10篇文献(共1 787例)对ESD及EMR治疗后病灶的复发率进行比较〔4,8~13,15,16,18〕。异质性检验结果显示(P>0.05),采用固定效应模型进行分析(OR=0.12,95%CI0.07~0.22)(图6)。漏斗图提示无明显发表偏倚(图7)。Meta分析表明ESD组手术后病灶复发率明显低于EMR组。

2.8出血发生率共有11篇文献(共5 003例)对ESD及EMR治疗过程中及术后出血的发生率进行比较〔4,8-17〕。采用随机效应模型进行分析(OR=1.45,95%CI0.83~2.53)(图8)。进行敏感性分析,去除出血发生率均为0的文献〔14,15〕及仅分析大出血的文献〔10〕,结果示(OR=1.49,95%CI0.84~2.65),无明显区别,表明结果稳定性较好。Meta分析示菱形图位于中线(P>0.05),表明ESD组及EMR组出血发生率无明显差异。

2.9穿孔发生率共有11篇文献(共5 003例)对ESD及EMR手术穿孔的发生率进行比较〔4,8~17〕。异质性检验结果显示(P>0.05),采用固定效应模型进行分析,分析结果示:OR=3.54,95%CI2.28~5.50(图9)。漏斗图提示无明显的发表偏倚(图10)。Meta分析结果显示ESD组手术穿孔发生率明显高于EMR组。

图7 倒漏斗图显示结果无发表偏倚

图8 ESD和EMR治疗EGC术中及术后出血发生率的比较

图9 ESD和EMR治疗EGC术中穿孔发生率的比较

图10 倒漏斗图显示结果无发表偏倚

3讨论

内镜由最初的检查手段演变成一种重要的治疗手段,随着内镜下治疗技术的不断成熟,EGC在内镜下根治性切除成为可能。ESD在临床疗效方面有明显优势。Cao等〔2〕的研究对象包含了全部消化道疾病,而Park等〔3〕的研究则包含胃腺瘤等良性肿瘤。本研究着重研究EGC,结果显示ESD组在大块切除率、完全切除率、治愈性切除率以及复发率方面的优势与上述研究符合。同分片切除相比,一次性大块切除有利于获得完整病理标本,为病理医师提供确切病理评估依据,并可防止因分块切除所致肿瘤转移,提高EGC治愈的可能性。

ESD因由于手术过程中步骤繁琐且技术难度较高,而导致手术耗时较长,从而增加了并发症发生的潜在风险,尤其是对于年龄较大或心肺功能较差的患者来说更是如此。但在操作过程中出现的出血、穿孔等并发症,一般都在可控范围,经过及时处理不会引起生命危险。

内镜治疗过程中出血不可避免,关键在于如何有效控制出血,减少大出血的发生。在Cao等〔2〕的研究中,出血发生率ESD组明显高于EMR组,但我们的研究发现,出血发生率ESD组与EMR组基本一致,与Park〔3〕研究结果基本一致。

穿孔是ESD操作最严重的并发症,病灶大小、是否合并溃疡可能与穿孔有关,而术者缺乏经验术中盲目止血等操作也可能增加穿孔风险,穿孔发生率ESD组高于EMR组。但ESD组穿孔多为小穿孔,可通过金属夹等夹闭,一般无需行外科手术治疗。目前很多技术及设备的改进正是着眼于降低内镜下治疗中穿孔的发生率〔19〕。

ESD组手术时间明显长于EMR组,这与ESD操作难度高、过程复杂、谨慎操作等有关,但新的先进技术的发展、术者经验的积累丰富可能将大大缩短ESD手术时间。

Meta分析毕竟利用现有资料进行分析,选用资料的多少和质量的好坏直接决定了评价结论的可靠性。因此本文仍存在一些缺陷。①本文所选用文献为回顾性研究,并非随机对照实验,在病灶分组中有主观因素存在,结果受到混杂因素的影响较大;②在各个资料中,ESD及EMR的具体操作步骤及设备有所差距,使两组间产生一定的异质性,对结果产生一定影响。③因文献数量有限,本文仍采用了Hoteya等〔12〕、Yokoi等〔15〕、Hirasaki等〔16〕的研究,此3篇文献是对治疗后复发的EGC病灶进行的分析,由于先前治疗对病灶解剖结构等会造成改变,可能对手术时间、大块切除率、完全切除率、穿孔发生率等产生影响。这些均影响了入选研究的质量,最终影响评价后的结果。为了使结果更为可靠,本文广泛检索各种文献,包括未发表的论文、会议论文摘要等,并进行严格的异质性检验及敏感性分析评价研究的方法学质量,最大程度的降低选用资料对分析结果的影响。

此次入选文献共12篇,样本量可,有更充分的证据说明:疗效性指标方面,ESD在病灶大块切除率、完全切除率及治愈性切除率方面均显著高于EMR组,且患者治疗后复发率明显降低。但ESD组手术所需时间较长,出血未见明显改善,且穿孔发生率更高。随着技术设备的更新、术者经验及熟练度的提高,这些安全性指标可得到改善。因此,远期来看,EGC的内镜下治疗中,ESD优于EMR。但目前来说,对于老年患者及小病灶,EMR技术仍可酌情选用,以减少内镜治疗所致其心肺负担加重。

4参考文献

1Tada M,Shimada M,Murakami F,etal. Development of the Strip-off biopsy〔J〕. Gastroenterol Endos,1984(26):833-9.

2Cao Y,Liao C,Tan A,etal. Meta-analysis of endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for tumors of the gastrointestinal tract〔J〕. Endoscopy,2009;41(9):751-7.

3Park YM,Cho E,Kang HY,etal.The effectiveness and safety of endoscopic submucosal dissection compared with endoscopic mucosal resection for early gastric cancer:a systematic review and meta-analysis〔J〕. Surg Endosc,2011;25(8):2666-7.

4Hoteya S,Lizuka T,Kikuchi D,etal. Benefits of endoscopic submucosal dissection according to size and location of gastric neoplasm,compared with conventional mucosal resection〔J〕. J Gastroen Hepatol,2009;24(6):1102-6.

5Gotoda T,Yanagisawa A,Sasako M,etal. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer:estimation with a large number of cases at two large centers〔J〕. Gastric Cancer,2000;3(4):219-25.

6The Japanese Gastric Cancer Association. Guidelines for gastric cancer treatment〔M〕. Kanehara Shuppan:Tokyo,2001:20-30.

7Deeks JJ,Dannes J,D Amico R,etal. Evaluating non-randomised intervention studies〔J〕. Health Technol Assess,2003;7(29):23-42.

8Min BH,Lee JH,Kim JJ,etal. Clinical outcomes of endoscopic submucosal dissection(ESD) for treating early gastric cancer:comparison with endoscopic mucosal resection after circumferential precutting(EMR-P)〔J〕. Digest Liver Dis,2009;41:201-9.

9Oka S,Tanaka S,Kaneko L,etal. Advantage of endoscopic submucosal dissection compared with EMR for early gastric cancer〔J〕. Gastrointest Endosc,2006;64:877-83.

10Oda I,Saito D,Tada M,etal. A multicenter retrospective study of endoscopic resection for early gastric cancer〔J〕. Gastric Cancer,2006;9:262-70.

11Catalano F,Trecca A,Rodella L,etal. The modern treatment of early gastric cancer:our experience in an Italian cohort〔J〕. Surg Endosc,2009;23:1581-6.

12Hoteya S,Lizuka T,Kikuchi D,etal. Clinical advantages of endoscopic submucosal dissection for gastric cancers in remnant stomach surpass conventional endoscopic mucosal resection〔J〕. Dig Endosc,2010;22:17-20.

13Nakamoto S,Sakai Y,Kasanuki J,etal. Indications for the use of endoscopic mucosal resection for early gastric cancer in Japan:a comparative study with endoscopic submucosal dissection〔J〕. Endoscopy,2009;41:746-50.

14Watanabe K,Ogata S,Kawazoe S,etal. Clinical outcomes of EMR for gastric tumors:historical pilot evaluation between endoscopic submucosal dissection and conventional mucosal resection〔J〕. Gastrointest Endosc,2006;63:776-82.

15Yokoi C,Gotoda T,Hamanaka H,etal. Endoscopic submucosal dissection allows curative resection of locally recurrent early gastric cancer after prior endoscopic mucosal resection〔J〕. Gastrointest Endosc,2006;64:212-8.

16Hirasaki S,Kanzaki H,Matsubara M,etal. Treatment of gastric remnant cancer postdistal gastrectomy by endoscopic submucosal dissection using an insulation-tipped diathermic knife〔J〕. World J Gastroenterol,2008;14:2550-5.

17Ahn JY,Jung HY,Choi KD,etal. Endoscopic and oncologic outcomes after endoscopic resection for early gastric cancer:1370 cases of absolute and extended indications〔J〕. Gastrointest Endosc,2011;7:485-93.

18Park JC,Lee SK,Seo JH,etal. Predictive factors for local recurrence after endoscopic resection for early gastric cancer:long-term clinical outcome in a single-center experience〔J〕. Surg Endosc,2010;24:2842-9.

19Hotta K,Oyama T,Akamatsu T,etal. A comparison of outcomes of endoscopic submucosal dissection(ESD) for early gastric neoplasms between high-volume and low-volume centers:multicenter retrospective questionnaire study conducted by the Nagano ESD study group〔J〕. Intern Med,2010;49:253-9.

〔2013-11-18修回〕

(编辑赵慧玲/曹梦园)

《中国老年学杂志》被国际数家数据库、检索性期刊检索机构收录情况

根据国际检索机构给中国科学技术期刊编辑学会国际交流工作委员会、中国高等学校自然科学学报研究会对外联络委员会发来的电子邮件及其附件统计整理, 《中国老年学杂志》2009年又被4种国际重要检索系统列为来源期刊:

1)美国化学文摘(CA),CODEN ZLZHAO,http://www.lib.dlut.edu.cn/layersec.asp;

2)波兰《哥白尼索引》(IC, Index of Copernicus), http://journals.indexcopernicus. com/karta. Php;

3)日本《科学技术社(中国文献数据库)》(JST, Japan Science & Technology Agency) (Chinese Bibliographic Database);

4)美国《乌利希期刊指南》(UPD,Ulrich′s Periodicals Directory), http://www. ulrichsweb. com/ ulrichsweb/