盲目或者理性:金融深化与城市创新能力的关系

——以上海市为样本

2015-12-29刘孝斌

刘孝斌

(中共湖州市委党校经济管理教研室,浙江湖州313000)

盲目或者理性:金融深化与城市创新能力的关系

——以上海市为样本

刘孝斌

(中共湖州市委党校经济管理教研室,浙江湖州313000)

选取上海市1991-2013年的时间序列数据为样本,实证检验金融深化与城市创新能力之间的关系,结果表明:金融深化对城市创新能力产生了显著的负向影响;金融深化是城市创新能力的格兰杰原因,而城市创新能力不是金融深化的格兰杰原因。传统的金融资源配置方式及金融体制并没有像传统预期的那样对城市创新能力产生推动力,反而成为了摩擦力,因此在金融体制改革的过程中,一个重要的方向即为改革金融资源的配置方式与效率。

金融深化;城市创新能力;格兰杰因果

城市创新能力的提升离不开金融资源的输送和配置,难以想象脱离开金融的创新将达到何种艰难的地步。然而传统的金融体制决定了金融资源对创新过程的供给效率不高,这或许是金融深化与城市创新能力之间的最大障碍。惯性思维下我们更多地关注金融资源供给的数量对创新过程的影响,这促使政府决策中充斥了大量以扩张金融资源数量为导向的条文,并且这种趋势还在延续。反思过去的金融体制我们发现,无论是在金融机构的上游还是在金融机构的下游,都没有形成一套合理的引导机制,上游的投资者期望以最短的时间获得最大的利润,下游的筹资者期望在最短的时间里产生最大的利润,两者均视市场规律而不见。一个成熟的金融市场以理性的投资者与筹资者为细胞,理性体现在对利润的合理预期。传统金融体制被盲目的投资者与筹资者所绑架,因此导致了上游与下游经常洪水泛滥,金融危机的因素从来没有离开过我们。本文就盲目与理性来探讨金融深化与城市创新能力的关系,并且寄希望于通过审视这两者之间的关系来挖掘促进城市创新能力提升的途径。党的十八大及十八届三中全会开启了国家创新体系的建设征程,我们希望通过金融体制改革为国家创新体系的建设添加更有效率的燃料。

国内对金融深化的研究集中于两个方向。第一个方向是研究金融深化对金融本身的影响。王毅对金融深化的衡量指标进行了探讨,认为用货币化比重来衡量金融深化的程度并不准确,相比较而言金融相关率指标更为适用。[1]王曼怡、张译文通过审视金融深化的过程来观察我国影子银行的发展,认为当前阶段的影子银行对于完善我国金融体系的结构、功能有着重要的贡献,同时影子银行的风险也会在金融体系中蔓延,因此应该通过金融改革以加强对影子银行的监控。[2]另一个方向是研究金融深化对经济的影响。张军、金煜采用省级面板数据对1987-2001年之间中国的金融深化与生产率的关系进行了实证分析,得出的结论是金融深化显著地促进了生产率的提升。[3]赵奇伟、张诚将金融深化视为经济增长的内生变量,并通过内生增长模型对金融深化与外国直接投资(Foreign Direct Investment,简称FDI)溢出效应之间的关系进行了实证检验,结果显示金融深化导致了FDI溢出效应为负。[4]孟祥兰等构建了金融深化因子指标以衡量金融深化对经济发展的作用力,并通过国际面板数据进行实证检验发现金融深化对经济发展产生了一种长期稳定的作用。[5]

对城市创新能力的研究集中于两大领域。第一大领域是研究城市创新能力评价体系的构建。张洁等认为城市创新能力评价指标分为四个层次:经济发展水平、经济发展活力、基础设施建设、经济发展潜力。[6]侯仁勇等认为城市创新能力评价体系有六个一级指标:产业创新能力、知识创新能力、科技创新能力、制度创新能力、服务创新能力、环境创新能力。[7]邹燕认为城市综合创新能力可以分解为三大评价模块:技术和产业创新能力、知识创新能力以及创新环境支撑能力。[8]第二大领域是以城市为样本对城市创新能力进行实证评价。尤建新等以上海市、深圳市为样本对城市创新能力的两种不同培育模式进行了比较。[9]李琬等运用第四代创新评价指标体系对上海、南京、北京等九个城市进行了实证分析。[10]何睿、戴超群分别实证分析了合肥、南京的城市创新

能力。[11,12]

以上的文献表明,单论金融深化者与单论城市创新能力者众多,然将两者融合在一起进行研究者甚少。本文在以上文献的基础上,借鉴金融深化的衡量指标、城市创新能力的衡量指标等研究成果,进一步探讨金融深化对城市创新能力的影响,以确证两者之间存在的是盲目还是理性的关系。

一、模型、变量、数据

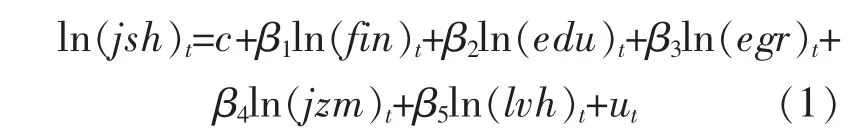

本文采用双对数模型来检验金融深化与城市创新能力的关系,模型表达式如下:

(1)中各变量的含义及衡量指标如表1。

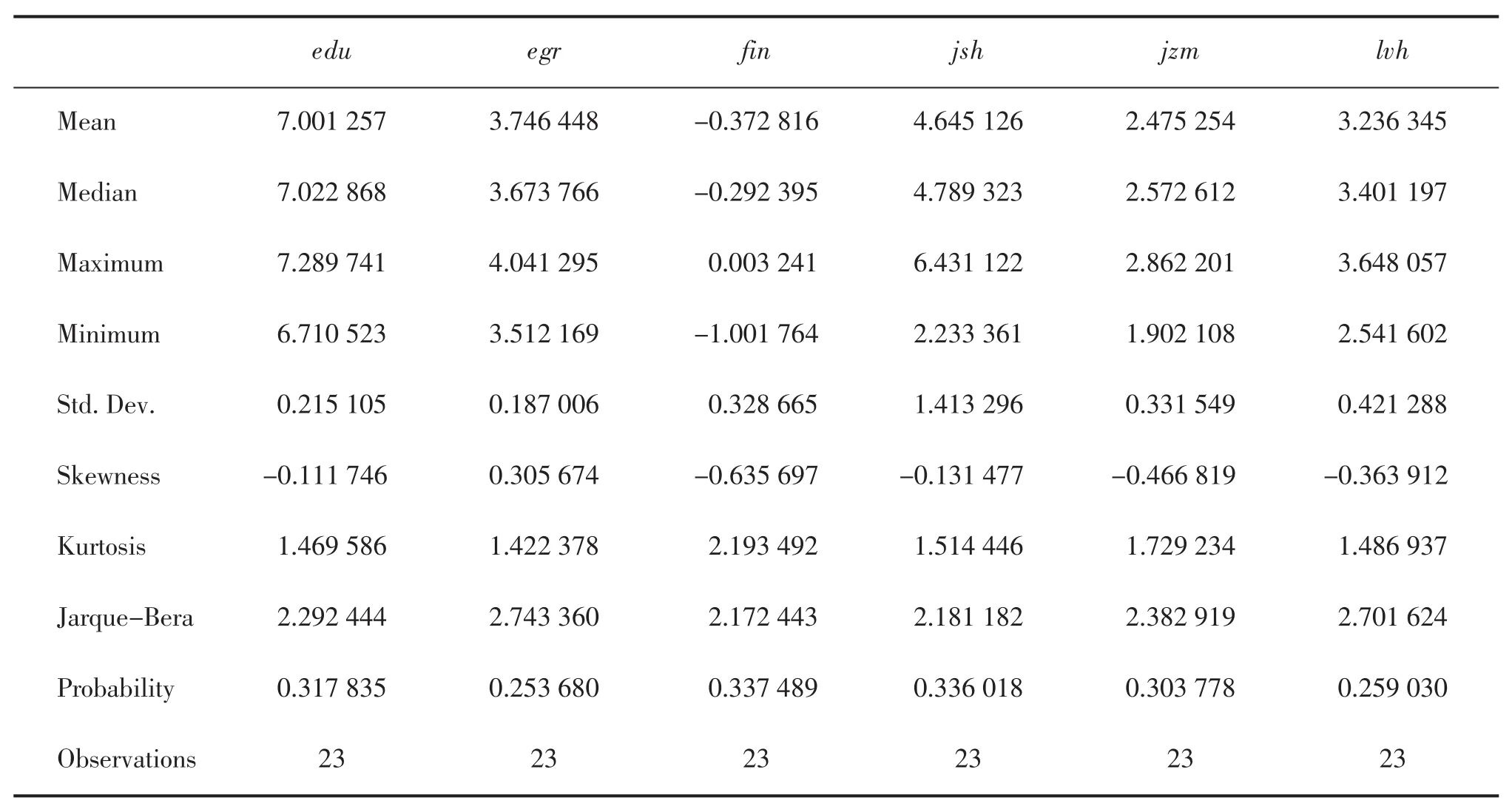

本文选取的样本数据为上海市1991-2013年的时间序列数据,数据来源于《上海统计年鉴》。各变量数据的描述性统计见表2。

二、实证检验

(一)ADF检验

为了避免在计量分析中出现伪回归现象,本文借助Eviews5采用单位根检验方法中的ADF检验。ADF检验包括一个回归方程,左边为序列的一阶差分项,右边则为序列的一阶滞后项、滞后差分项,有时还有常数项和时间趋势项。带有两个滞后差分项的回归为

如果ADF统计量的绝对值大于临界值的绝对值,则表明序列是平稳的,反之则是非平稳的。对于非平稳的序列,还要检验这个序列是一次单整的还是更高次单整的,ADF单位根检验最佳滞后阶数按照SIC(Schwarz Information Criterion)准则确定。检验形式(c,t,k)中,c,t,k分别代表常数项、时间趋势项和滞后阶数。如(c,t,2)表示有常数项、有时间趋势项、滞后阶数为2,(c,0,1)表示有常数项、无时间趋势项、滞后阶数为1,依次类推。检验结果见表3。检验结果表明:ln(jsh)、ln(fin)、ln(edu)、ln(egr)、ln(jzm)、ln(lvh)是非平稳的变量。对这些变量运用差分法,△ln(jsh)、△ln(fin)、△ln(edu)、△ln(egr)、△ln(jzm)、△ln(lvh)分别是原有变量的一阶差分值,△ln(jsh)、△ln(fin)、△ln(edu)、△ln(egr)、△ln(jzm)、△ln(lvh)在10%的显著性水平都是平稳的。因此△ln(jsh)、△ln(fin)、△ln(edu)、△ln(egr)、△ln(jzm)、△ln(lvh)皆为单整。因为阶数相同,所以可以对它们实施协整检验。

表1 各变量及衡量指标的说明

表2 各变量数据的描述性统计

表3 ADF检验

(二)协整检验

1.根据unrestricted VAR模型确定最佳滞后阶数L

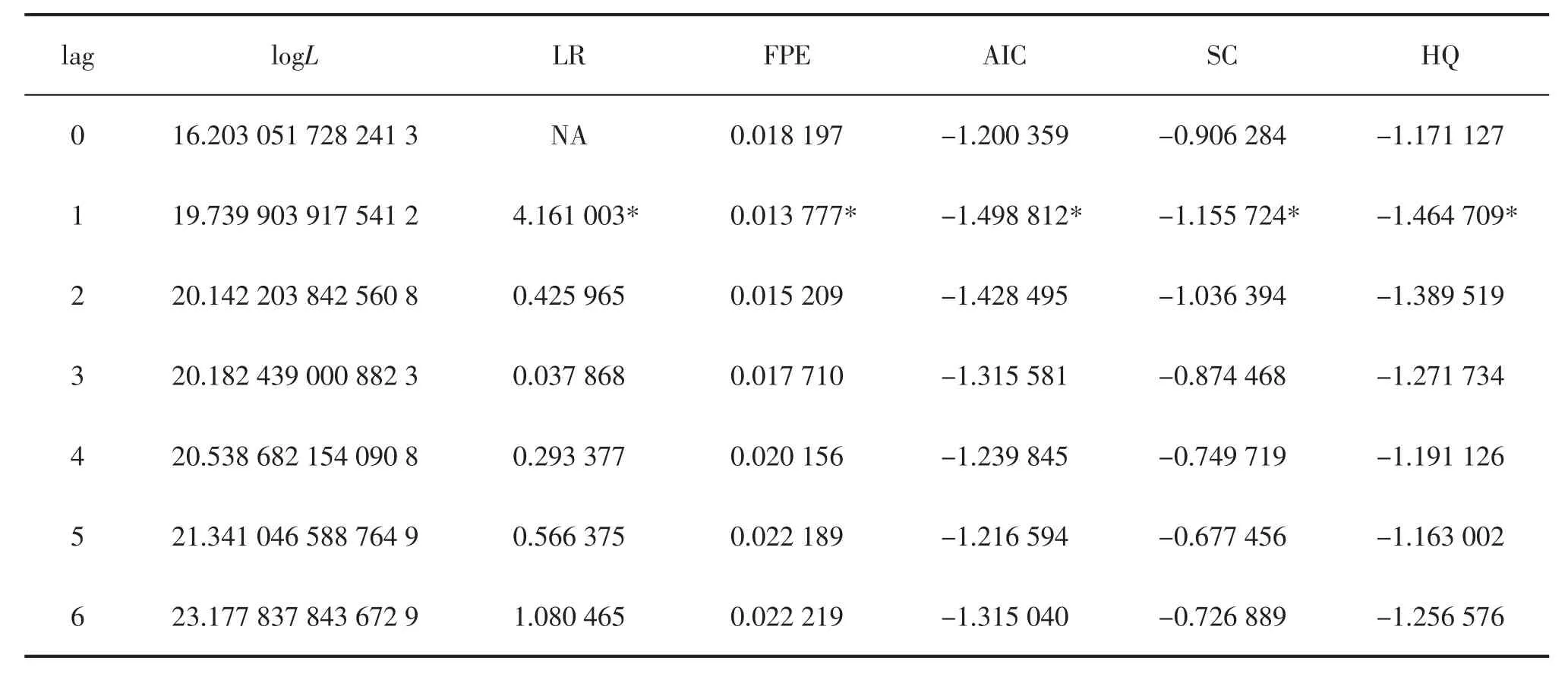

unrestricted VAR模型最佳滞后阶数的确定一般从较大的滞后阶数开始,然后通过LR、FPE、AIC、SC、HQ值等标准进行比较。考虑到样本数量的大小,本文从最大滞后阶数L=6开始,LR、FPE、AIC、SC、HQ值确定的最佳滞后阶数是1,见表4。

2.协整向量个数r的确定

采用Johansen的迹统计量协整检验,得出的检验结果如表5。表中的结果显示检验的6个变量之间存在6个协整关系,即r=6。

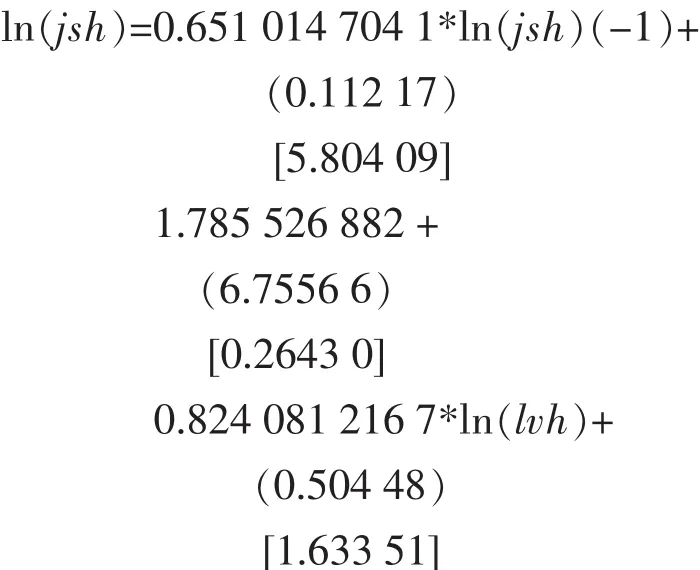

(三)协整方程

通过VAR模型对(1)式进行估计得出的协整方程如下,对协整方程估计结果的可信度检验见表6。

表4 unrestricted VAR模型的最佳滞后阶数检验结果

表5 迹统计量协整检验

表6中的检验结果显示,方程的拟合优度不错(可决系数为0.996598,调整的可决系数为0.995238),方程的总体显著性非常高(F-statistic为732.419 8,Log likelihood为25.329 59),因此协整方程总体的可信度较高。

(四)两两格兰杰因果检验

对各变量进行两两格兰杰因果检验(Pairwise Granger Causality Tests),检验结果如表7。

(五)实证检验的结论

通过以上的实证检验得出的结论有以下几点:

在协整方程中,金融深化对城市创新能力产生了显著的负向影响,影响系数为-0.874 759 383 9,t值为-3.507 61。由此反映出上海市的金融深化不但没有对上海市的创新能力起到促进作用,反而发挥了阻碍作用,其中的缘由值得我们进一步探究。

表6 协整方程估计结果的可信度检验

表7 两两格兰杰因果检验

在协整方程中,以绿化覆盖率衡量的城市环境对城市创新能力产生了显著的正向影响,影响系数为0.824 081 216 7,t值为1.633 51。因此打理好一个城市的居住环境可以为城市创新能力的提升提供动力。

在协整方程中,以人均居住面积衡量的居民生活对城市创新能力产生了显著的正向影响,影响系数为0.698 814 122 7,t值为1.750 43。居民生活的提高为城市创新能力的提升蓄积了正能量。

在协整方程中,恩格尔系数对城市创新能力产生了负向影响,影响系数为0.091 111 172 33,但是不显著,t值为0.107 45。随着居民收入的迅速提高,恩格尔系数对城市创新能力的影响正在不断淡化。

在协整方程中,教育水平对城市创新能力产生了负向影响,影响系数为-0.727 108 017 2,但是不显著,t值为-1.141 00。教育水平并未如传统思维中预想的那样会对城市创新能力产生正向推动力,反而发挥了阻碍作用,这对当前的教育质量将是一个很好的反思。

在协整方程中,弹性系数最大的是金融深化,这意味着在所有的影响因素中金融深化对城市创新能力的影响最大,但是值得注意的是金融深化扮演了反向作用的角色。这留给我们的思考是:金融资源在配置过程中是否应该更多地考虑创新领域,同时当前的金融体制到了需要改革的时候了。

在格兰杰因果检验中,fin does not Granger Cause jsh这一原假设的F检验值为0.086 61,P值为0.771 73,表明F检验不显著,因此拒绝原假设,得出的结论为:金融深化是城市创新能力的格兰杰原因。jsh does not Granger Cause fin这一原假设的F检验值为5.088 12,P值为0.036 07,表明F检验在5%的显著性水平显著,因此接受原假设,得出的结论为:城市创新能力不是金融深化的格兰杰原因。

三、结论及启示

本文选取上海市1991-2013年的时间序列数据对金融深化与城市创新能力的关系进行检验。以城市创新能力为被解释变量,以金融深化为解释变量,同时引入教育水平、恩格尔系数、居民生活水平、城市环境为控制变量。经过一系列的实证检验步骤得出了以下一些结论和启示:

金融深化对城市创新能力产生了显著的负向影响,并且金融深化是所有影响因素中弹性值最大的因素。这给我们的启示在于:传统的金融资源配置方式及金融体制并没有像传统预期的那样对城市创新能力产生推动力,反而成为了摩擦力,并且这种摩擦力显著存在。我们应该反思在城市创新过程中金融资源的供给问题,既要从供给量着手,还要从供给效率着手。单从供给量而言,金融资源配置到创新过程中的数量必然在增加,但是从供给效率而言,金融资源对创新过程的配置效率不见得在同步提高。效率的缺失正是导致金融深化阻碍城市创新能力这一既定事实出现的重要原因。因此在金融体制改革的过程中,一个重要的方向即为改革金融资源的配置方式与效率,唯有如此方能扭转金融深化阻碍城市创新能力提高这一不利局面。

金融深化是城市创新能力的格兰杰原因,但是城市创新能力不是金融深化的格兰杰原因,因此金融深化与城市创新能力之间并不存在双向的因果关系。这给我们的启示在于:金融深化可以成为提高城市创新能力的重要工具,但是前提在于改革当前的金融体制,使金融深化对城市创新能力的本真作用彻底释放出来。

以绿化覆盖率衡量的城市环境对城市创新能力产生了显著的正向影响,这给我们的启示在于:塑造一个优美的城市环境对于城市创新能力的提高是一个完美的铺垫,或者可以说优美的城市环境本就是城市创新能力的内容之一。

以人均居住面积衡量的居民生活对城市创新能力产生了显著的正向影响,这给我们的启示是:居民生活质量的改善将会形成城市创新能力的巨大推动力。居民生活将从两方面作用于城市创新能力,一是激发创新者的积极性,二是培育创新市场。因此在城市创新能力的提升过程中,改善居民生活质量是一条不容忽视的途径。

恩格尔系数对城市创新能力产生了不显著的负向影响,这意味着在城市创新能力提升过程中我们可以忽视恩格尔系数这个指标。教育水平对城市创新能力产生了不显著的负向影响,这给我们的启示在于:受教育者数量的增加并不一定带来教育水平的提高,并且在教育质量下滑的趋势下受教育者数量反而会成为城市创新能力的负担。关于教育质量这一话题本文不再赘述。

参考文献:

[1]王毅.用金融存量指标对中国金融深化进程的衡量[J].金融研究,2002,(1):82-92.

[2]王曼怡,张译文.金融深化改革加速进程中我国影子银行的审视与管理[J].经济学动态,2014,(2):84-90.

[3]张军,金煜.中国的金融深化和生产率关系的再检测:1987-2001[J].经济研究,2005,(11):34-45.

[4]赵奇伟,张诚.金融深化、FDI溢出效应与区域经济增长:基于1997-2004年省际面板数据分析[J].数量经济技术经济研究,2007,(6):74-82.

[5]孟祥兰,孟雪井,梁艳艳.金融深化因子的检验及国际比较[J].宏观经济研究,2015,(1):68-79.

[6]张洁,刘科伟,刘红光.我国主要城市创新能力评价[J].科技管理研究,2007,(11):74-77.

[7]侯仁勇,杨道云,陈红.城市创新能力评价指标体系的构建及实证分析[J].科技进步与对策,2009,26(17):141-143.

[8]邹燕.创新型城市评价指标体系与国内重点城市创新能力结构研究[J].管理评论,2012,24(6):50-56.

[9]尤建新,卢超,郑海鳌,等.创新型城市建设模式分析——以上海和深圳为例[J].中国软科学,2011,(7):82-92.

[10]李琬,张玉利,胡望斌.创新型城市第四代创新评价指标体系构建与实证研究[J].科技管理研究,2010,(1):54-57.

[11]何睿.创新城市创新能力评价研究[D].合肥:合肥工业大学,2012.

[12]戴超群.创新型城市评价指标体系研究及其在南京市的应用[D].南京:南京航空航天大学,2008.

[13]李倩.基于动态空间面板模型的中国区域创新集聚研究[J].中国经济问题,2013,(6):56-64.

[14]刘孝斌.选择性迁移、创新集聚与经济转型升级[J].甘肃行政学院学报,2014,(2):81-91.

[15]温涛,冉光和,熊德平.中国金融发展与农民收入增长[J].经济研究,2005,(9):30—43.

[16]刘孝斌.金融市场现代化背景下金融发展影响文化产业的实证分析[J].上海金融学院学报,2014,(5):44-53.

[17]吴景松.我国区域教育供给水平差异及对策[J].教育发展研究,2010,(21):6-11.

[18]刘孝斌.法治水平的区域比较及空间溢出效应[J].首都经济贸易大学学报,2015,17(2):81-88.

[19]刘孝斌.收入差距对财产性收入的影响:理论与实证——来自全国30个省份城镇居民的经验证据[J].河北科技师范学院学报(社会科学版),2014,13(4):109-115.

[20]罗楚亮.城镇居民住房面积的不平等——基于2000年和2005年人口调查的经验分析[J].学海,2014,(1):80-90.

[21]王伟武,戴企成,朱敏莹.城市住区绿化生态效益及其可控影响因素的量化分析[J].应用生态学报,2011,(9):2 383-2 390.

(责任编辑 张转)

The Relationship between Financial Deepening and Innovation Ability of City:A Case Study of Shanghai City

LIU Xiao-bin

(Section of Economics&Management,Party School of CPC Huzhou Municipal Committee,Huzhou,Zhejiang 313000,China)

Taking time-series data from 1991 to 2013 in Shanghai as sample,this paper empirically tests the relationship between financial deepening and innovation ability of the city.The test conclusions are as follows:financial deepening has significant negative effect on innovation ability of the city;and financial deepening is the Granger cause of innovation ability of the city,but innovation ability of the city is not the Granger cause of financial deepening.On the basis of conclusions,the paper puts forward some suggestions.

financial deepening;innovation ability of city;Granger causality

F832.5

:A

:1673-1972(2015)05-0070-07

2015-05-13

科技部软科学研究课题“湖州市建设国家创新型试点城市的路径研究”的子课题“湖州市创新型城市建设的内涵与战略目标研究——关于创新型城市建设的评价体系研究”(2015CXR02)

刘孝斌(1986-),男,湖南常宁人,助教,主要从事金融市场、产业经济研究。