结构脂质的合成及应用

2015-12-28计晓黎吴维高

钟 凯,葛 赞,计晓黎,2,吴维高

(1.浙江赞宇科技股份有限公司,浙江杭州310009;2.杭州油脂化工有限公司,浙江杭州311228)

结构脂质(structured lipids,SLs)也称结构脂,是一种通过改变甘油骨架上直接相连的脂肪酸的组成和位置分布而具有不同功能的甘油三酯[1],具有特殊的代谢方式、营养价值和理化性能,可最大化发挥油脂的营养性和功能性,在食品、医药等领域应用潜力巨大[2]。

Mattson等[3-5]自1956年开始研究甘油三酯的生理特性,并大量报道了甘油三酯在体内的代谢机理,发现甘油三酯sn-1,3位与sn-2位上的脂肪酸代谢方式不同,认为摄入体内的甘油三酯被胰脂酶分解为游离脂肪酸和2-单甘酯,绝大多数的2-单甘酯和长链脂肪酸重新组成甘油三酯,并在肠上皮细胞与磷脂、胆固醇(酯)和载脂蛋白形成乳糜微粒,进入淋巴系统。1987年,Jandacek等[6]通过受体实验进一步证实了sn-2位上的脂肪酸无论是何种类型,都很容易以单甘酯的形式被吸收,为结构脂质的发展奠定了理论基础。为设计出最理想的结构形式,通常将人体必需脂肪酸(如多元不饱和脂肪酸等)接入sn-2位,将易被人体吸收的脂肪酸(如中、短链脂肪酸或不饱和脂肪酸)接入sn-1,3位,最大化提供必需脂肪酸和快速能量源[7],为治疗脂肪吸收不良和术后病人提供了一种新型油脂替代品,同时开发出了众多衍生产品,如人造母乳、婴幼儿食品、低热量油脂、急性供能剂等。

随着酶催化合成技术的快速发展,以甘油为骨架,通过生物酶定向合成技术实现脂肪酸的重排,可获得特定结构的甘油三酯。通过在甘油骨架上接入特殊功能基团,可赋予甘油三酯一定的功能性,这种改性后的甘油三酯(功能脂质)受到研究者的广泛关注。

鉴于此,作者在此对结构脂质的合成方法(酯交换法、酸解法和二步法)和几种常见结构脂质(中碳链甘油三酯、中长碳链甘油三酯、类可可脂、人造母乳、磷酸甘油酯、酚酸甘油酯)的应用进行了综述,拟为结构脂质的进一步研究提供参考。

1 结构脂质的合成

结构脂质最早是通过化学法合成,多采用酯化反应或酯交换反应获得相应的目标产物,再通过物理手段(如结晶、蒸馏)提纯获得高纯度的结构脂质。近年来,随着生物工程技术的发展,酶法合成结构脂质越来越受到关注,与传统的物理、化学方法不同的是,酶法反应条件温和、具有选择性[8-9],为结构脂质的合成提供了更有效的手段。酶法合成结构脂质有酯化法、酯交换法、酸解法、二步法[10-11],其中酯化法多用于合成单酯和二酯,合成甘油三酯时需采用分子蒸馏、结晶等分离纯化手段,工艺相对复杂。因此,目前结构脂质的合成方法以酯交换法、酸解法和二步法居多。

1.1 酯交换法

酯交换法是最早应用于生产结构脂质的方法,包括甘油三酯之间的酯交换和甘油三酯与脂肪酸酯之间的酯交换两种形式。反应式如下:

甘油三酯之间的酯交换可以快速、便捷地获取多种SLs,其特点是反应底物均为油脂,来源广泛,几乎任何天然油脂都可用于该反应,因此,更容易实现不同油脂之间性能的互补。不同油脂中的脂肪酸组成不同,如椰子油、棕榈仁油、樟树籽油等是良好的中碳链脂肪酸供体,橄榄油、茶籽油中含有大量的油酸,而菜籽油、大豆油、花生油、棕榈油、玉米油、葵花油、剑兰油等植物油以及猪油、鱼油等动物油脂富含人体必需的长链脂肪酸。Mitra等[12]将等物质的量的富含α-亚麻酸的紫苏油与富含亚油酸的大豆油进行酶促反应,得到17种SLs,目标产物只占全部生成物质量的44%。徐学兵等[13]用1,3-特异性酶,在茶籽油、硬脂酸、软脂酸混合非水溶剂(正己烷)体系中进行一步酯交换反应,得到了类似可可脂结构和组成的代用品。

甘油三酯之间的酯交换反应结束后会生成至少2种SLs,即使使用1,3-特异性酶作为催化剂,仍很难获得高含量的指定目标产物。因此,该法更多地被用于油脂的局部改性。

1.2 酸解法

酸解法是甘油三酯与脂肪酸的酶促反应,是目前使用最为广泛的方法之一。反应式如下:

在酶的选择上,固定化脂肪酶Rhizomucormeihei(RMIM)、Thermomyceslanguninosa(TLIM)、Candidaantarctica(Novozym 435)对酸解反应具有较好的催化效果[11]。Lee 等[2]认为RMIM 酶比TLIM 酶更合适,当使用RMIM 酶作为催化剂时,20~24h 的反应得率可达40%~50%(摩尔分数,下同),而使用TLIM 酶的反应得率只有27.01%。

酸解反应是可逆反应,过多的酶会促进逆反应进程,不利于反应的控制。寿佳菲等[14]以TLIM 酶作为催化剂催化辛酸与菜籽油反应,发现反应开始时随着加酶量的增加,转化率迅速升高,但当加酶量超过10%时,继续增加加酶量,转化率反而缓慢降低。其它反应条件(如底物物料比、反应温度、时间、加水量等)对转化率也有一定影响。Qin 等[15]以一种新型生物酶CBD-T1作为催化剂催化大豆油与辛酸酸解合成MLM 型结构脂质,优化后的反应条件为:大豆油和辛酸物质的量比1∶3、反应温度50 ℃、反应时间48h、CBD-T1用量20%(以底物质量计),但只有29.6%(摩尔分数)的辛酸参与了反应。Choi等[16]用物质的量比为1∶5的松子油与辛酸在RMIM 酶的催化下进行反应,由于酰基转移的影响,加水量对反应得率影响较大,当加水量为0.04%时,辛酸的接入率最大。

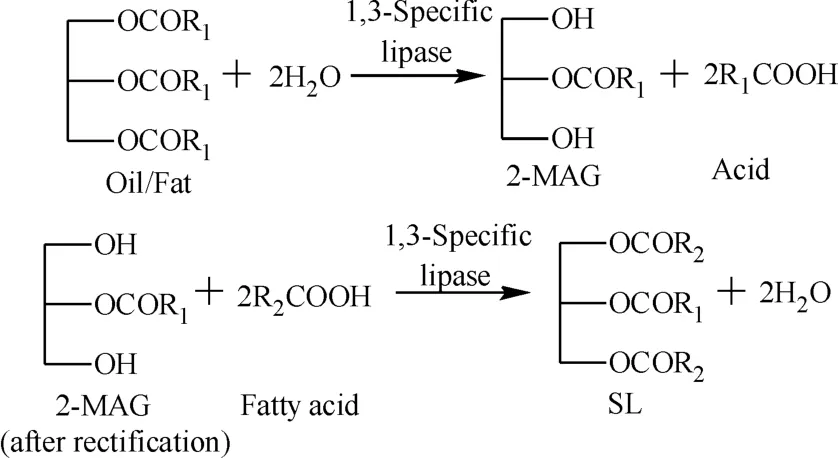

1.3 二步法

酰基转移曾被多次证实存在于结构脂质的合成中,其本质是甘油三酯酰基的断裂与重排[17]。酰基转移容易产生不需要的甘油酯,大幅降低目标产物的得率。与一步催化反应相比,二步法可大大减少酰基转移的发生,更易获得高得率的目标产物[18]。二步法具体步骤为:(1)用1,3-特异性酶水解甘油三酯,获得2-单甘酯(2-MAG),并对2-单甘酯进行提纯;(2)2-单甘酯与脂肪酸在1,3-特异性酶催化下重新酯化获得特定结构的甘油三酯。反应式如下:

潘丽军等[19]先以TLIM 酶催化菜籽油醇解制备2-单甘酯,经过分子蒸馏三级纯化后2-单甘酯含量可达90.76%;再将2-单甘酯与辛酸在RMIM 酶催化下酯化得到MLM 型结构脂质,优化反应条件后,辛酸接入率达60.48%,其中92.84%的辛酸分布在甘油三酯的sn-1,3位上,经二级分子蒸馏纯化后,辛酸接入率最高达到73.34%。

2 结构脂质的应用

2.1 中碳链甘油三酯(MCT)

以C6~C10脂肪酸为主的MCT 具有很多生理和代谢特点,是一种良好的油脂替代品,具有食用和药用价值,主要应用于以下3个方面:

(1)MCT 的燃烧热只有传统油脂的40%~90%,且不易沉积于皮下组织和肠道,因此,可作为一种低热量保健用油,控制能量摄入和贮备,达到降血脂、减肥的目的,在一定程度上预防和缓解肥胖症、心血管病、脂肪肝等疾病[20]。

(2)MCT 的代谢方式与传统油脂不同,无需胰脂酶分解,吸收速率是传统油脂的2.5倍,因此,可用作奶粉、能量棒、体能饮料等营养食品的配方,也可以制成药剂,用作吸收不良、术后病人的营养剂,对幼儿癫痫和囊肿纤维化等病症也有一定疗效。

(3)MCT 是一种天然油脂基油剂,具有高抗氧化性和亲水性、低黏度、低熔点等特性[16,21],可用作食品、化妆品、医药等领域的基础油剂、溶剂、增溶剂、乳化剂和稳定剂,也可用作工业脱模剂和润滑剂。

MCT 商业化产品很多,以辛/癸酸甘油三酯为主,如俄罗斯ABITEC 的Captex 300、德国BASF 的Kollisolv、日本花王的Coconard、日本 Nissin 的ODO、日本SASOL 的Myglol、日本油脂株式会社的Panasate以及马来西亚KLK 的Palmester等。

2.2 中长碳链甘油三酯(MLCT)

由于MCT 中缺乏必需脂肪酸,如亚麻酸、亚油酸和花生四烯酸等,在营养学角度上不宜长期食用;此外,由于脂肪酸碳链短、烟点低,难用作烘焙用油。MLCT 弥补了MCT 的缺陷。在MLCT 中,MLM 型结构脂质最具有代表性。MLM 型结构脂质1,3位上的MCFA 可以快速通过人体门静脉供能,不会残留在脂肪组织和细胞中,而2位上的长链脂肪酸可以提供必要的营养,因而营养价值更高,这种MCFA 和LCFA 的结合在营养学上意义重大,有望取代MCT和物理混合MLCT 作为新的临床营养剂。

常见的MLCT 商业化产品有:俄罗斯ABITEC的Captex 350(辛/癸/月桂酸甘油三酯)、Captex 810DD(辛/癸/亚油酸甘油三酯)、Captex SBE(辛/癸/棕榈/硬脂酸甘油三酯),日本Nissin的Resetta(菜籽油、椰子油或棕榈仁油酯交换),美国P&G 的Caprenin(辛/癸/二十二碳酸甘油三酯)等。

2.3 类可可脂

天然可可脂是巧克力加工中的重要原料,来源于可可豆,因自然资源稀少,价格十分昂贵。天然可可脂的替代品主要有代可可脂和类可可脂。类可可脂主要成分是1,3-棕榈酸-2-油酸甘油酯(POP)、1-棕榈酸-2-油酸-3-硬脂酸甘油酯(POS)、1,3-二硬脂酸-2-油酸甘油酯(SOS),脂肪酸组成(摩尔分数)为:C16:0 占24.4%,C18:0占33.6%,C18:1占37.0%,C18:2占3.4%,其它脂肪酸占1.6%[22]。类可可脂的结构组成与天然可可脂非常接近,具有与天然可可脂相似的物性,还可与天然可可脂完全互溶[23]。因此,以类可可脂为原料制作的巧克力熔点在32~35 ℃之间,口感好,结晶细腻,不起霜斑[24]。

类可可脂商业化产品主要有:荷兰洛德斯·可罗科兰的Coberine、英国尤力勒非尔的Cobeline、瑞士Sais的Calvetta、日本旭电化工业株式会社的Fantom 100 等[24]。

2.4 人造母乳

母乳是婴幼儿最主要的能量来源,母乳含有30%~35%的油酸(C18:1)、20%~30%的棕榈酸(C16:0)以及7%~14%的亚油酸(C18:2),其中约70%的棕榈酸(C16:0)位于甘油三酯的sn-2位,不饱和脂肪酸(C18:1、C18:2)位于甘油三酯的sn-1,3位[25]。

受工艺、价格等因素的影响,市场上很多奶粉的油脂组成中饱和棕榈酸位于甘油三酯的sn-1,3位,在体内脂肪酶的作用下分解成为游离脂肪酸和2-单甘酯,这些游离的饱和脂肪酸的吸收率仅30%,残余的饱和脂肪酸在小肠的酸性环境下容易和钙、镁等矿物质发生皂化反应,形成不溶性的皂化物,易引起婴幼儿钙缺失,还会导致便秘、腹痛,甚至引发肠梗阻。

喂食高含量sn-2位棕榈酸配方奶粉的婴儿骨骼矿物质的吸收率较高,不易形成脂肪酸盐。如Lipid Nutrition的Betapol和AAK 的Infat产品等均为加强三酰甘油sn-2 位棕榈酸含量的母乳脂质产品。

2.5 功能脂质

2.5.1 磷酸甘油酯

磷酸甘油酯(phospholipid,PL)是通过在甘油三酯sn-1或3位上接入磷酸获得,其中最典型的结构有磷脂酰胆碱(卵磷脂,PC)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂,PE)、磷脂酰肌醇(肌醇磷酸甘油,PI)等,这些磷酸甘油酯在生物细胞学中具有重大意义[26]。

2.5.2 酚酸甘油酯

酚酸化合物是一类重要的抗氧化剂,但是酚酸化合物在疏水环境下溶解性和稳定性较差,为此,将酚酸接入甘油骨架上形成酚酸甘油酯,不仅保留了酚酸的抗氧化性,同时提高了其在疏水环境下的适用性。

3 结语

结构脂质因其独特的性能,在食品科学、生命科学、医学及其交叉领域的应用研究备受关注,部分产品已实现了商业化,但从目前的研究现状来看,结构脂质存在生产成本高、工艺复杂等问题。相信随着研究的不断深入,结构脂质必将获得更加广泛的应用。

[1]HELLNER G,TOKE E R,NAGY V,et al.Integrated enzymatic production of specific structured lipid and phytosterol ester compositions[J].Process Biochemistry,2010,45(8):1245-1250.

[2]LEE Y Y,TANG T K,LAI O M.Health benefits,enzymatic production,and application of medium-and long-chain triacylglycerol(MLCT)in food industries:A review[J].Journal of Food Science,2012,77(8):137-144.

[3]MATTSON F H,BECK L W.The specificity of pancreatic lipase for the primary hydroxyl groups of glycerides[J].J Biol Chem,1956,219(2):735-740.

[4]MATTSON F H,VOLPENHEIN R A.The digestion and absorption of triglycerides[J].J Biol Chem,1964,239:2772-2777.

[5]MATTSON F H,VOLPENHEIN R A.Rearrangement of glyceride fatty acids during digestion and absorption[J].J Biol Chem,1962,237:53-55.

[6]JANDACEK R J,WHITESIDE J A,HOLCOMBE B N,et al.The rapid hydrolysis and efficient absorption of triglycerides with octanoic acid in the 1and 3positions and long-chain fatty acid in the 2position[J].Am J Clin Nutr,1987,45(5):940-945.

[7]裘爱泳,吴冀华.质构脂质的研究进展[J].无锡轻工大学学报:食品与生物技术,2001,20(6):656-660.

[8]JALA R C R,HU P,YANG T,et al.Lipases as biocatalysts for the synthesis of structured lipids[J].Methods Mol Biol,2012,861:403-433.

[9]万银松,江英.酶催化酸解生产结构脂质的研究进展[J].食品科技,2006,31(7):9-12.

[10]DING S,YANG J K,YAN Y J.Optimization of lipase-catalyzed acidolysis of soybean oil to produce structured lipids[J].J Food Biochem,2009,33(3):442-452.

[11]KOH S P,TAN C P,LAI O M,et al.Enzymatic synthesis of medium-and long-chain triacylglycerols(MLCT):Optimization of process parameters using response surface methodology[J].Food Bioproc Technol,2010,3(2):288-299.

[12]MITRA K,LEE J H,LEE K T,et al.Production tactic and physiochemical properties of lowω6/ω3ratio structured lipid synthesised from perilla and soybean oil[J].International Journal of Food Science and Technology,2010,45(7):1321-1329.

[13]徐学兵,胡晓中,张根旺.茶油酶促改性一步反应影响因素研究[J].中国油脂,1996,21(1):33-35.

[14]寿佳菲,潘丽军,操丽丽,等.酶催化菜籽油酸解制备结构脂质工艺[J].食品科学,2012,33(10):29-32.

[15]QIN X L,HUANG H H,LAN D M,et al.Typoselectivity of crudeGeobacillussp.T1lipase fused with a cellulose-binding domain and its use in the synthesis of structured lipids[J].J Am Oil Chem Soc,2014,91(1):55-62.

[16]CHOI J H,KIM B H,HONG S I,et al.Synthesis of structured lipids containing pinolenic acid at thesn-2positionvialipase-catalyzed acidolysis[J].J Am Oil Chem Soc,2012,89(8):1449-1454.

[17]LI W,LI R W,LI Q,et al.Acyl migration and kinetics study of 1(3)-positional specific lipase ofRhizopusoryzae-catalyzed methanolysis of triglyceride for biodiesel production[J].Process Biochem,2010,45(12):1888-1893.

[18]操丽丽,姜绍通,寿佳菲,等.两步酶法合成MLM 型结构脂质中醇解反应研究[J].食品科学,2012,33(20):65-68.

[19]潘丽军,寿佳菲,符克皇,等.MLM 型结构脂的酶法合成及其理化性质分析[J].食品科学,2012,33(12):18-23.

[20]ZHANG Y,LIU Y,WANG J,et al.Medium-and long-chain triacylglycerols reduce body fat and blood triacylglycerols in hypertriacylglycerolemic,overweight but not obese,Chinese individuals[J].Lipids,2010,45(6):501-510.

[21]栾霞,张帆,魏翠平,等.MLM 型结构脂氧化稳定性研究[J].粮油食品科技,2013,21(1):20-22.

[22]毕艳兰.油脂化学[M].北京:化学工业出版社,2005:116.

[23]沈海燕,谢仕潮,张虹,等.巧克力油脂相容性研究进展[J].中国油脂,2013,38(8):38-43.

[24]时宏,郭洪.用乌桕脂生产类可可脂的研究进展和前景[J].中国油脂,2001,26(5):91-94.

[25]SILVA R C,COTTING L N,POLTRONIERI T P,et al.Physical properties of structured lipids from lard and soybean oil produced by enzymatic interesterification[J].Ciênc Tecnol Aliment Campinas,2009,29(3):652-660.

[26]王秀嫔,李培武,张文,等.超声提取正相高效液相色谱法测定大豆及大豆油中的磷酸甘油酯[J].分析测试学报,2011,30(5):527-531.