欧洲实验动画的“实验性”及其意义

2015-12-28杨晓军

■杨晓军

欧洲实验动画的“实验性”及其意义

■杨晓军

欧洲动画艺术家的创作实践为相关专业学生的学习提供了历史坐标。本文通过对几位动画大师作品的分析,阐释了实验动画的主题与艺术家所处时代背景、文化环境的关系,指出其“实验性”的核心在于对世界的独特思考和个性化表达。

实验动画;实验性;大众媒体

一、前言

20世纪20年代,作为欧洲前卫艺术运动的一个具体形式,实验动画开始了它独特的艺术探索之路。在那个时代,电影、摄影、霓虹灯等电子媒介已在先锋艺术中广泛使用,实验动画不过是众多媒介、艺术实验的一种必然的、自觉的趋势。那些投身于实验动画的前卫艺术家们——如奥斯卡·费辛格(Oskar Fishinger)、维京·爱格林 (Viking Eggeling)等沉浸在由科学带来的新媒介、新体验之中。面对科学带来的丰硕成果,艺术家们狂热地、前所未有地投入科学的怀抱,也如同科学家一样展开严谨的实验,探索种种可能性,满怀新奇、甚至野心勃勃地想要开创一种从未有过的新美学。

60年代之后的实验动画则展现更为复杂、深厚的人文思考和社会批判。战后西方政治、经济和技术的革新改变了世界的形态。当人们憧憬着世界的美好未来时,已经摆脱技术狂热的西方艺术家们却敏锐地看到了新世界的种种问题,此时,实验动画成为一种思考现实、历史和未来的工具,成为表达艺术家观念和个人情感的媒介,成为真正有独特美学形态的、成熟的艺术形式。布鲁诺·波兹多(Bruno Bozzetto)、劳尔·瑟瓦斯 (Raoul Servais)、波利斯·波利斯霍尔姆 (Boris Borresholm)、沃尔夫·冈厄奇斯 (Wolfgang Urchs)和让·雷尼卡(Jan Lenica)等几位艺术家是欧洲战后最为重要的动画创作者。他们通过大量的创作实践、思考和探索,极大拓展了动画的语言空间和艺术表达能力。甚至不仅在实验动画方面,对之后整个视觉领域的艺术家都产生了深远影响。本文遴选了这几位欧洲动画艺术家的重要作品,旨在探讨人性、工业文明以及媒体环境等现代社会中的重大问题在实验动画中的表达以及因此产生的意义和价值,借以说明当代实验动画“实验性”的核心不再是20世纪20年代的具有独立存在意义的语言本体实验,更不能是大众媒体叙事中不断被复述的主题和形式,而是对现实主题的思考、批判和独特表达。

二、欧洲实验动画的主题

1.对高度工业化、商业化文明的反思

第二次世界大战之后,随着欧洲战后经济的复苏,西方资本主义社会进入了一个全新阶段。但在现代社会日新月异的繁荣表象背后,艺术家们感觉到的是远离自然的人们的孤寂和无奈。离开大地和诸神的人类变成了自己创造的文明的囚徒。于是,实验动画的一个普遍性的主题,即是对高度工业化、商业化文明的反思和讽喻。意大利动画艺术家布鲁诺·波兹多(Bruno Bozzetto)1967年创作的实验动画短片 《A life in a tin》,以成熟的动画语言揭示现代城市生活的实质和人类未曾经历过的、荒诞的悲剧命运。片中的主人公不断奔波于两个水泥盒子之间完成了自己的生命历程,所有试图逾越这个空间、试图重返自然的念头都被打断,尽管没有牢笼和狱墙,但主人公还是被无形的绳索牢牢地定在那个地方——那个取消了神秘、冒险、其他可能性,取消了个人化思考的如同铁皮罐头的狭小空间!一成不变、日复一日重复的生活构成了生活的庸常实质。所有看似美好的生命历程都是转瞬即逝的幻象。影片结尾处绿色原野场景中的十字架墓碑似乎在说明:只有死亡才是永恒的、最终的解脱,才能归位于美丽的自然。

比利时的动画大师、艺术家劳尔·瑟瓦斯(Raoul Servais)对现代文明的思考则更为深入和具体。他在1968年创作了一部动画实验短片 《Sirene》。在片中,工业文明和现代社会体制分别如同有形和无形的魔鬼,机械、冷漠地对美人鱼进行打捞和戕害。在这种部短片中,美人鱼是伴随人类心灵成长了数千年的神话的、诗性的、非理性的文化现实,在机器、理性主义的无情解剖下,变得体无完肤。甚至宗教也被收买,成为置身于人类身心之外的客观存在。在结尾时,音乐的精灵用笛声唤醒美人鱼的灵魂,化入茫茫星空,是对人类工业文明的弃绝还是艺术家对某种艺术理想的憧憬和幻想?我们不得而知,但 《Sirene》中的美人鱼和警笛的双重语义和片头无音源的警笛声,明确表达了艺术家的忧虑和警示世人的意图。劳尔·瑟瓦斯曾经经历二战的无情战火,和同时代的很多人一样,丧失了对科学和理性主义的信心;也同杜尚、毕卡比亚等前辈艺术家一样,在工业机器中 “发现了欲望、紧张和无意义的癫狂”①。他试图在原始文化中、在欧洲的神秘主义传统中汲取营养,寻找已经失去的人与自然母体的联系——即灵魂与其生息与共的大地的联系。

2.对人性、人自身存在的历史和现状的拷问

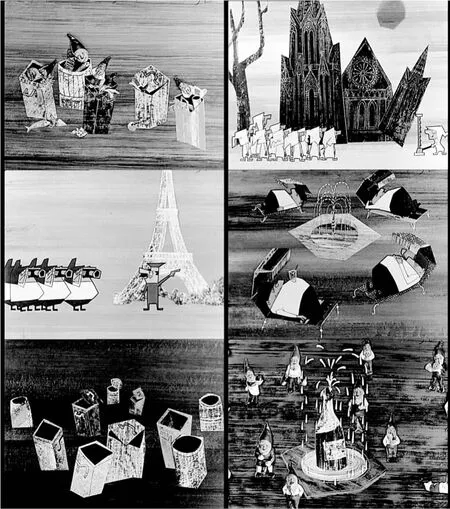

无论是早期的杜尚、毕卡比亚、高更等,还是后来包括布鲁诺·波兹多、劳尔·瑟瓦斯等各个文化领域对工业文明的批判,都是工业文明的自我进化和规定性作用的必然结果。正是因为他们的敏感、揭示和批判,以及投入其中的积极的、身体力行的改造,很多问题得以解决和改善,冷漠的工业社会也开始变得温情脉脉。比起对工业文明的质疑,艺术家对人性、人自身存在的历史和现状的拷问更为深刻和复杂。二战后德国所处的国际环境极其险恶,原本强大的德意志民族在国际社会的不断审判、制裁下艰难前行。然而面对来自外部的责难和拷问,德意志对自身展开了更为严苛的批判。正是在这种苛刻的、难以想象的自我批判中,德意志在某种意义上博得了世界的原谅,重建了自己的国际形象和民族信心。动画艺术家波利斯·波利斯霍尔姆 (Boris Borresholm)和沃尔夫·冈厄奇斯(Wolfgang Urchs)在六七十年代都是德国动画的核心人物,他们共同创作的《花园里的小矮人》(见图1)即是德国人自我反省的佳作。

然而在今天看来,他们所揭示的种种“劣根性”绝不仅仅属于德意志民族。被放置在花园里的、头戴红色尖顶帽的陶制小矮人起源于德国,也被世人看做是德国的标志。在影片中,艺术家即是借用小矮人来象征德意志,展开对自身的深刻批判。影片开头的破碎的(因战争)被扔进垃圾桶的小矮人与结尾空空如也的垃圾桶形成呼应,明确表达陈腐的、庸俗的、被扔进历史垃圾桶的德意志精神在战后的重建中复活了,充斥着整个国家。真正得以重建的只是倒塌的房屋和教堂,内在的精神性和信仰并未得到恢复和更新。德意志民族骨子里的功利、庸俗和对权利的崇拜、渴望,在技术进步和经济繁荣的语境下被无限地放大和复制,整个影片沉郁的视听风格表达了作者的忧虑。缺少独立灵魂的民众在社会风潮中盲从、攀比、拜金、炫富,最终堕落于恶俗的物质现实中。影片结尾长长的移动镜头明确显示:丰饶的物质即是恶德复活的温床。

图1 实验动画片《花园里的小矮人》

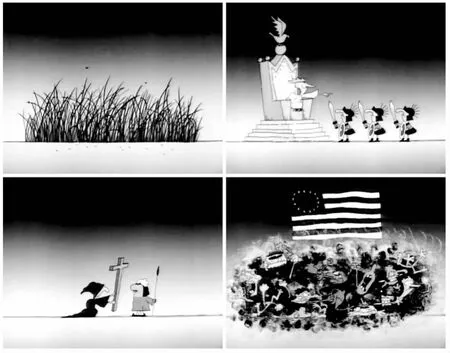

如果说《花园里的小矮人》是德意志民族的自我救赎,那么布鲁诺·波兹多的另一部重要作品《Grasshoppers》 (见图2)则扩大了范围,对整个世界和人类的历史展开批判和嘲讽。两次世界大战的沉重代价换来了对战争的深刻思考,原本“正义”的战争在艺术家的眼里成了“各种政府为了最独裁、最肮脏和最功利的理由策划出来的阴谋”②。原本伟大的、至高无上的国家理念和民族精神,“至多是毛皮商人和皮革商人之间的协议,往坏了说是精神病患者之间的文化联合,他们就像德国人那样,背包里揣着一本歌德文集出发,去用刺刀挑杀法国人和俄国人”③。彼时崇高的生命、家人的珍宝,此时却“冻馁于荒野,暴尸于沟渠”。人类社会存在的本质是什么?真的等同于年复一年野草的荣与枯?等同于草莽间“日夜相代乎前,而莫知其所萌”④的嘤嘤虫菌?布鲁·诺波兹多用动画语言对人类相互屠戮的历史进行图解,是“方生方死,方死方生,方可方不可,方不可方可,因是因非,因非因是”⑤最好的动画诠释,幽默而深刻,让我们在笑声过后意识到人类纷争背后的自私、贪婪、荒谬,以及人类社会虚无的本质。

对社会和人性的批判被很多艺术家当作天职和改良社会的责任,相关主题的实验动画不胜枚举。例如动画艺术家比尔·普莱姆顿(Bill Plympton)的著名短片《Sex and Violence》,奥斯卡获奖动画短片、法德仁科 (Fedorenco)创作的《Every Child》,德国艺术家沃尔夫冈·劳恩斯坦 (Wolfgang Lauenstein)著名的实验动画 《Balance》,以及布鲁诺·波兹多在20世纪80年代创作的实验动画作品 《Baeus》等都是在讽刺和调侃中让我们不得不思考社会与自身的问题。

图2 实验动画片《Grasshoppers》

3.实验动画映射文化变迁

旅居德国的波兰动画艺术家让·雷尼卡(Jan Lenica)1963年根据荒诞派戏剧大师尤金·尤奈斯库的同名戏剧创作了一部动画短片《犀牛》(见图3)。

图3 动画短片《犀牛》截图

罗马尼亚剧作家尤奈斯库创作《犀牛》的主旨“在于描绘一个国家纳粹化的过程,以及这个国家在传染病的变态反应和集体的精神变异下的混乱不堪”⑥,经历战火和纳粹蹂躏的尤奈斯库批判纳粹、批判极权政治的态度不言而喻。更为深刻的是他对人性中隐藏的兽性和恶德的思考和批判。他觉得凶猛、强壮但极其愚蠢,群居而彼此不能沟通的、迟钝的厚皮动物——犀牛,是那些“有动物性的、堕落的人”,是“那些善的或恶的信仰的极度泛滥”的最佳比喻,是人类内在兽性的象征!然而,这样一个经典的关于极权和人性批判的主题和意象,在让·雷尼卡的创作中发生了变化。虽然让·雷尼卡如尤奈斯库一样,继续用荒诞的叙事、讽喻的语言批判这个变形的世界,但是并没有延续原戏剧批判极权社会的主题。这两部作品主题的变化恰恰说明了战后欧洲资本主义世界权利形态的变化。如果说尤奈斯库的《犀牛》是对刚刚过去的战争的反思,抚慰世人尚未痊愈的累累伤痛,那么让·雷尼卡的《犀牛》则是现实的敏锐感觉,以及对即将到来的世界的隐忧。

20世纪60年代以来,随着电视、电影渗入我们的生活,我们每个人都渐渐地被媒体重重包裹起来。媒体成了我们生活的一部分,成为一种我们依赖的生活方式,以至于成为一种制度。在让·雷尼卡的《犀牛》中,奔跑而过的犀牛不再是兽性的比喻,而是大众媒体的具象化,是我们创造了却无法控制的猛兽,也是人性中的平庸和趋同。

但无论兽性还是平庸,同样都是人性的恶德。极权主义的鼓吹、煽动和胁迫等已然过时,借助媒体的力量和知识理性的外壳,“犀牛”再一次树立了自身的权威形象,化身为控制大众的权利。如同福柯把疯人院作为资产阶级社会及其价值观的缩影一样,这种权利并不以暴力的形态显现,但比直接暴力更为有效,它也并非集中在少部分手里,而是散布、渗透到社会每一个角落里的 “微观权利”。它的力量来自于我们、来自于沉默的大多数。我们每个人的思维、行为的习惯共同铸成权利本身。所以福柯说如果权利依赖于我们,事实如此,那么我们能够而且必须首先摒弃那些与我们身受支配地位“串通一气”的心理习惯。所以让·雷尼卡的反思和批判的对象和尤奈斯库一样,并没有直指政府和权利机构,而指向了每一个平庸的个体。

三、当代动画的实验性及其意义

今天是一个信息过度生产、消费、快速传播的时代。然而我们浸淫于这个媒体环境,却日用其而不知。尼采说:“我们的眼睛即是我们的监狱,目光所及,思维所止”。超级发达的媒体环境在打开我们视野的同时,无意之中,我们再一次同化为另一个体制的分子。针对大众而制造的影视作品“使用每一个人都能理解的简易编码,使不同社会地位的所有观众都能理解它的信息,从而打破了社会群体之间的界限。”从而“创造了一种单一的观众,一个文化活动场所。”⑦这个文化活动场所如同一个“媒体的监狱”,无限变化和多样性的纷繁世界,呈现着各自特质的不同民族、地域及其中的人们,正在被大众媒体单一的叙事形态塑造成为拥有相似的世界观、本质上成了各种形态的一。某部电影的数亿票房、某部电视剧的高收视率、某个明星的无数粉丝、某个商标的家喻户晓,都在说明当代社会的实质是多中之一。如《犀牛》中的情节,广告明星喝的酒就是我们喜欢的酒,广告明星戴的绿帽子,就是我们觉得有魅力的绿帽子。丑陋的犀牛角变成了所有人、甚至蚊虫都渴望拥有的现代图腾。绝妙的讽刺意在引发对现实的思考和对自身的反省。因此实验动画作为独特的艺术表达,其责任即是引导眼睛发现水、看到监狱之外、提起人类的警醒之心。如福柯所说:“从此,通过疯癫的中介,这个世界在面对艺术作品时变得有罪(在西方历史上第一次)。现在,它受到艺术作品的指控,被迫按照艺术作品的语言来规范自己,在艺术作品的压力下承担起认罪和补救的工作,承担起从非理性恢复理性、再把理性交还给非理性的任务”⑧。

另一方面,在当代媒体环境中,人们眼前的现实是被各种叙事左右的“中介的现实”。如布尔迪厄所指出的,媒体向我们提供的现实,是将现实非现实化,将处于历史偶然中的不相关的事件再现在一种娱乐性叙述结构中。如安迪·沃霍尔对自己经验的描述:“在我遭到枪击之前,我一直觉得自己比较像是半梦半醒而非全然入世——我总怀疑自己正看着电视而非体验人生。有时候,有些人会说电影里的事情不真实,但实际上,现实生活里的事情发生在自己身上的经过才不真实。电影使得那些情感如此强烈而真实,然而当事情真的发生在你身上,感觉就像在看电视一样——你什么感觉也没有”⑨。沃卓斯基兄弟的《骇客帝国》似乎是一个恐怖的预言:纯净的、完美无暇的、我们欢娱其中不愿自拔的世界,其本质不过是数字化的幻境,人类赖以生存的大地已成废墟和焦土。只有一小部分觉悟者还在奋力抵抗,其处境岌岌可危。绝大部分人已成为供养数字世界的“缸中之脑”,那 “世界”的真实和唯美让他们忘记了本体的真实状况。如今,大众媒体的叙述越来越真实,现实正在变得次要和乏味。然而,如马克思所说:我们这个时代的每一个东西好像都包含着自己的反面。在好莱坞、迪斯尼等这些庞大的影视帝国大行其道,无时不刻用它类似的视觉美学、类似的故事、类似的男女主人公、类似的观念统一了这个世界的心智之时,他们赖以存在的载体,恰恰也是实验动画的媒介,这个双重意义和互动关系在创作中存在巨大空间。

实验动画依靠同样的技术媒介,却是站在这一制度的对立面、通过对制度的批判而走向成熟。加拿大动画艺术家克里斯·兰德里斯 (Chris Landreth)在20世纪90年代末用三维软件MAYA创作了一部奇特的动画短片 《Bingo The Clown》。该片生动地描述了舞台中央的主人公如何被环境和他者威逼利诱,最后屈服而放弃独立的个体身份成为 Bingo的过程。如同媒体监狱概念的视觉呈现。全新的三维动画技术服务于独特的意象表达,技术和创作的实验性带给观者不同于世俗影像的奇幻感受,警醒观者思考自身存在的处境和问题。我们知道,所有媒体中的叙事都是主观的,当现实在媒体中凝结为主观叙事的时候,大众媒体总是力图抹掉这种建构的主观性,从而建立对世界的权威解释。因此,现实的真相依赖于叙述的方式,如何讲述,越来越显得比讲述的内容更为重要。叙述即是事实,现象即是本质。因此,我们需要重新思考现实、重新叙事,我们需要动画的“实验性”。实验动画中叙事的、非线性的、声画关系的、绘画的等等技术上无限丰富的可能性构成了一个冒险者的乐园,对现实的割裂、调整、重组形成了新的关系和意义,摆脱大众媒体叙事的庸常和重复,从而让人们用新的视角、开放的态度理解世界。实验动画的“实验性”是对大众媒体同一性的消除,对大众生活庸常形态的消除,是重拾人性力量驾驭媒体和世界的努力。近年来,国内影视院校的动画短片创作质量有了很大的进步,然而,未来动画艺术家如何担负起建构美好社会的伟大责任,“实验性”是他们必须深刻思考和不懈实践的重要课题。

注释:

① 邱志杰:《自由的有限性》,中国人民大学出版社2003年版,第13页。

②③[美]罗伯特·威廉姆斯:《艺术理论——从荷马到鲍德里亚》(第二版),许春阳、汪瑞、王晓鑫译,北京大学出版社2009年版,第193页。

④⑤ 王世舜主编:《庄子译注》,山东教育出版社1984年版,第26、31页。

⑥ 黄珂维:《人性的悲剧——论尤奈斯库的戏剧 〈犀牛〉》,《戏剧文学》,2008年第12期。

⑦[美]黛安娜克兰:《文化生产—媒体与都市艺术》,赵国新译,译林出版社2001年版,第4页。

⑧[法]福柯:《疯癫与文明》,刘北城、杨远婴译,三联书店出版社2007年版,第272页。

⑨[美]安迪·沃霍尔:《安迪沃霍尔的哲学:波普启示录》,卢慈颖译,广西师范大学出版社2008年版,第89页。

(作者单位:中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院)

【责任编辑:李 立】