小组合作研究性学习的学习效果及其影响因素分析

2015-12-27李丽陆军谢威士

李丽,陆军,谢威士

(1.江苏理工学院教育学院,江苏常州213001;2.合肥师范学院教师教育学院,安徽合肥230061)

小组合作研究性学习的学习效果及其影响因素分析

李丽1,陆军2,谢威士2

(1.江苏理工学院教育学院,江苏常州213001;2.合肥师范学院教师教育学院,安徽合肥230061)

为提高大学教育的教学质量,教育部作出了一系列举措以推进大学教学改革,其中尤其强调了对高校教学方法的改革.转变传统单纯讲授式的教学方法,探索与实践小组合作研究性学习的教学方法是大学教学改革的必然趋势.以学前教育专业的幼儿园课程为例,对小组合作研究性学习的学习效果及其影响因素进行了研究.结果发现小组合作研究性学习的学习效果较好,但也会受来自教师的具体要求、学生对待学习的态度和问题难度的影响.基于此提出了相关改进建议,如有效分组,形成良好的学习氛围;明确研究要求,但注意重内容轻形式;考虑学生实际,精心设计有价值的问题.

小组合作学习;研究性学习;学习效果;影响因素

0 引言

自1999年实行本科生扩招政策以来,中国高等教育发展规模日益增大,然而大学本科教学质量的提升却不尽如人意.为提高大学教育的教学质量,教育部作出了一系列举措以推进大学教学改革,其中尤其强调了对高校教学方法的改革.教育部(教高[2005]1号)《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中明确提出高等学校应“积极推进讨论式教学、案例教学等教学方法和合作式学习方式,引导大学生了解多种学术观点并开展讨论、追踪本学科领域最新进展,提高自主学习和独立研究的能力”.因此,高校教师应积极改变传统授受式的教学方法,探索更能激发学生自主学习和实践能力的教学方法,如以小组合作进行研究性学习为主要形式的教学方法.

研究性学习就是教师通过创设一个类似科学研究的情景和途径,让学生主动发现、探索知识,从而培养学生对信息的收集、分析和判断能力的一种教学思想和教学模式[1].作为研究性学习的主要形式之一,小组合作对研究性学习的实践活动而言是非常必要的.这种教学方法有利于提高学生的自主学习能力、团队合作能力和搜集、分析及利用信息的能力,同时也能促进教师的教学和教研能力.因此,对于小组合作研究性学习的讨论也引起学者们很大的研究兴趣.

幼儿园课程是师范类院校学前教育专业学生必须学习的1门专业基础课程.现阶段该门课程的教学大多仍采用传统授受式的教学方法.这种教学方法往往会导致学生对幼儿园课程的学习停留在理论层面.个别院校也会在实践教学环节,集中安排学生去幼儿园见习,但是在见习过程中也会发现学生不能用理论去解决实习遇到的问题.因此,在幼儿园课程的教学中尝试实施小组合作研究性学习的教学方法,让学生带着“问题”主动学习相关理论知识或深入幼儿园一线去做调查,能够帮助学生更好地掌握理论并实现理论与实践的结合.笔者对这种教学方法进行了1个学期的实践研究,在小组合作研究性学习的教学结束后,对全体同学进行了调查,探究小组合作研究性学习的学习效果,以及学习效果与影响因素间的关系,以期更好地改进该教学方法,同时也可以为今后学前教育专业相关课程的教学提供一些依据.

1 研究对象与方法

以合肥师范学院2013级学前教育专业的51位学生作为研究对象,在1个学期的教学结束后,对他们进行调查.

研究采用访谈法和问卷调查法.第1阶段的研究是通过访谈确定影响学习效果的因素,分为外在因素和内在因素.同时,结合课程目标和小组合作研究性学习的学习目标,确定学习效果的维度,编制问卷.第2阶段的研究主要采用了问卷调查法,在小组合作研究性学习结束后发放问卷.问卷涉及两个部分,第1部分为学生基本信息,包括性别、组别等;第2部分为小组合作研究性学习的效果及影响因素问卷.问卷分为6个维度,分别为:获得亲身参与和研究的积极体验;具有发现、解决问题的能力;获得搜集、分析和利用信息的能力;学会合作与分享;获得科学的态度与道德;影响因素.这些题项采用5点计分,从1到5分别代表从“非常不符合”到“非常符合”,分数越高代表其认同程度越高.

2 研究结果

2.1 小组合作研究性学习的基本情况

问卷的中位数是3,得分越高于3分则说明学生学习的效果越好,反之,则越不好.从表1中可以看出,除了C2之外,小组合作研究性学习的学习效果各层面因子的得分都在3.7以上.因此,从整体来看,学生在这种教学方法中学习的效果较好.学习效果各因子的得分从高到低分别为:具有科学的态度与道德;会搜集、分析和利用信息;获得亲身参与和研究的积极体验;学会合作与分享;能发现、解决问题.其中影响因素的平均得分为3.773,也处于中等偏上的水平,这说明在这种教学方法的学习中大部分同学都会受来自内外因素的影响.

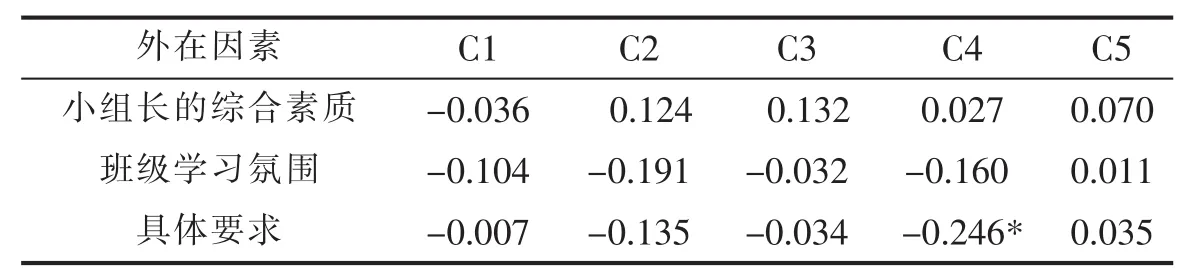

2.2 外在因素与小组合作研究性学习效果的相关分析

研究中将影响小组合作研究性学习的外在因素分为3个方面:小组长的综合素质、班级学习氛围以及小组合作研究性学习中教师的具体要求.这些因素对学习效果影响的分析结果如表2.结果表明外在因素与学习效果无关,只有小组合作研究性学习中教师的具体要求与学会合作与分享呈负相关.这里的所谓的具体要求主要是指要求同学们必须按照一定的格式和规范去进行研究,而这些外在的形式会限制同学们在研究过程中相互合作克服困难和及时分享信息.因此,教师对小组合作研究性学习的具体要求越高,小组成员间越少进行合作与分享.

2.3 内在因素与小组合作研究性学习效果的相关分析

研究中将影响小组合作研究性学习的内在因素分为:学生对待小组合作研究性学习的态度(简称“态度”)和研究性问题的难度(简称“难度”).这些内在因素对学习效果的影响见表3.

学生对待小组合作研究性学习的态度与学习效果各层面因子呈显著正相关.而问题的难度与获得亲身参与和研究的积极体验、会搜集、分析和利用信息呈负相关.

表1 小组合作研究性学习效果及影响因素的描述性统计结果(n=51)

表2 外在因素与学习效果各因子的相关系分析结果

表3 内在因素与学习效果各因子的相关分析结果

3 讨论

3.1 小组合作研究性学习效果的整体状况

从整体来说,通过小组合作研究性学习,同学们能较好地达到预设的学习目标,学习效果较好.尤其是在通过小组合作研究性学习后,绝大部分同学都能够在尊重他人研究成果的基础上,提出自己的观点和质疑.此外,大部分同学也学会利用网络或其他资源搜集与研究“问题”相关的文献,并且能通过小组合作获取对自身有价值的信息等.但是在学习过程中,部分同学会受到来自自身学习态度、问题的难度以及教师的具体要求等因素的影响.

3.2 外在因素对小组合作研究性学习效果的影响

通过以上研究可以发现,小组合作研究性学习的学习效果不受小组长的综合素质、班级学习氛围的影响.这主要是因为在开展小组合作研究性学习前,任课组教师考虑到组长的综合素质与班级学习氛围可能会对学习效果产生影响.因此在具体的分组方式上,采用了“组内合作,组间竞争”的原则.该原则使组内成员之间形成相互合作、配合的一种积极互赖的关系,而组与组之间为了同一个问题的研究,会形成竞争的关系.而这些都会促进同学们参与问题的研究,提高学习效果.具体做法如下.

组内合作主要是考虑到小组合作学习的时间、空间等要素和条件,为了便于每位同学课外参与问题研究以及小组成员间更好地合作,研究中的合作小组主要是以宿舍为单位进行分组的,每个小组由3-6人组成.根据研究任务,组长负责组织管理组员、分配任务、督促组员完成任务、协调每位组员在参与学习过程中的问题以及及时与教师沟通等.组长角色的积极发挥,可以促使小组成员间形成一种积极互赖的关系,使每个成员都认识到自己与小组及小组内其他成员之间是同舟共济、荣辱与共的[2].因此,组长在小组合作学习中的作用重大,组长需要善于思考问题,并具有较强的责任心以及组织协调能力.考虑以上因素,任课教师在教学开展前做了大量的工作,并采用自我推荐和组员推荐的方式来确定组长人选,经过细心挑选后的这些组长的综合素质是大体相同的.所以,学习效果与小组长的综合素质无关.

为了吸引更多的同学参与不同“问题”的研究过程,提高同学们合作研究的积极性,研究决定让两组同学共同研究1个“问题”,开展组间竞争.这样这样一来组与组之间在无形之中就形成一种竞争学习的关系.同学们课外研究,课内互动、积极交流的状态营造了一种“乐学”的班级学习氛围.班级学习氛围是一种隐形课程,它对学生学习起到至关重要的作用,同样也会提高教师教学效果,最终达到教学相长.

研究发现学会合作与分享却与教师的具体要求呈负相关,也就是教师的具体要求越是严格,学生在小组合作学习中越少进行合作与分享.经过分析学生撰写的研究反思发现,大部分同学提到,教师对小组合作研究性学习提出的较为严格的具体要求,限制了同学们参与问题研究的积极性和创造性.在研究性教学的实施中,教师对于研究计划、研究成果、研究反思的格式规范和内容都做了非常严格的限制.这些具体的要求也有好处,例如能锻炼学生某些方面的能力,以及方便教师对学生进行指导,但是这些要求也会降低学生研究的积极性,学生更愿意用自己的方式去探索问题研究的方案,用自己的方式来展现成果,而老师只是在必要的时候作出指引.当提出这些具体要求后,同学们的负面情绪较大,大部分同学都觉得实施起来比较困难,但当时考虑只有严格要求,才能让他们认识到进行问题研究的重要性,所以就没有考虑同学们的实际情况.后来根据每组同学交上来的文档来看,基本每组同学都不会严格按照教师的要求去做.因此,以上这些形式上的严格要求影响了同学间的合作与分享.

3.3 内在因素对小组合作研究性学习效果的影响

学生对待小组合作研究性学习的态度与学习效果各层面因子呈正相关,也就是对待学习的态度越端正,学生的学习效果越好.通过调查发现,大部分同学比较喜欢这种教学方法,认为它能调动学生主动学习的积极性,比教师单纯讲的效果好,并且通过这种小组成员间的合作学习后,他们对幼儿园课程的学习也更加感兴趣.同时他们也比较认同这种分组模式,觉得这种分组方式不仅能促进组内合作,也能促进组间竞争.因此,通过小组合作研究性学习后,大部分同学能获得积极的情感体检、学习过程中提高了其发现、解决问题的能力,并且搜集、分析和利用信息的能力和合作与分享的能力也有所提高.同时也能恰当评价其他组的研究,尊重其他组的研究成果.

小组合作研究性学习中“问题”的难度与学生获得亲身参与和研究的积极体验及会搜集、分析和利用信息的能力呈负相关.也就是说学生认为研究性的“问题”越难,他们参与研究的积极性情感体验以及搜集、分析与利用信息的能力越低.

研究中根据课程内容,由课题组成员共同讨论依次确定了5个研究性的“问题”.这些研究性“问题”的难易程度与课程内容的难易程度有关,有的问题是理论性较强的,需要同学们搜集大量的文献进行研究.有的问题偏向于实践,可以通过案例分析或者调查进行研究.

对于大二的学生而言,理论性较强的问题还很难驾驭.首先他们的专业理论知识还比较匮乏,对于研究性的“问题”不知如何从理论上进行分析.其次,不知如何利用文献.在研究过程中,他们需要自己搜集大量文献,通过阅读文献,整理出研究思路.但是很多理论性的文献放在一起时,他们很难利用对自己有利的信息.同样的,实践性较强的问题,他们也很难运用调查法进行研究,主要是因为大二的学生还没有学习过学前教育研究方法课程,他们不知道如何使用问卷法、访谈法等.基于此,在研究过程中,同学们研究的积极性以及自信心可能会降低,从而自我效能感就会下降.自我效能感是个体相信自己有能力完成某种或某类任务,是个体能力和自信心在某些具体活动中的体现[3],它是影响大学生主动学习的一种重要的动机性因素,自我效能感低,大学生个体主动学习的主观积极感受和体验也会降低.

4 结论与建议

4.1 结论

小组合作研究性学习的学习效果各层面因子整体处于中上水平,其中具有科学的态度与道德的水平最高,能发现、解决问题的水平最低.

小组长、班级学习氛围对小组合作研究性学习的学习效果各层面因子没有影响,而教师的具体要求只与学会合作与分享呈负相关,与学习效果的其他因子无关.

学生对待小组合作研究性学习的态度与小组合作研究性学习的学习效果各层面因子呈正相关,而小组合作研究性学习中“问题”的难度只与获得亲身参与和研究的积极体验和会搜集、分析与利用信息呈负相关,与学习效果的其他因子无关.

4.2 建议

4.2.1 有效分组,形成良好的学习氛围

与传统的个人学习相比,合作学习是一种有效的学习方式.它不仅会促进学生的学业成就,更会激发学生的学习动机,有利于培养学生的团结协作精神[4].合作小组的构成直接影响小组学习活动的开展与学习效果的好坏.因此,在进行研究性学习前,应认真考虑如何分组.通常的做法是采用异质分组,即小组成员在性别、成绩、能力等方面具有一定的差异,并具有互补性[5].但是在大学,受专业的限制,性别的差异性很小,如学前教育专业几乎都是女生.除此之外大学里没有固定的座位和上课的教室,课余时间同学们大多以宿舍为单位进行活动.考虑以上因素,任课组最终决定以宿舍为单位进行分组,每组选出一位组长,负责组内协调以及与教师沟通等.这样不仅更加方便课余时间同学们进行交流,而且也能促进组内合作.结果表明这种分组对教学效果有积极的影响.

同时,为了让更多的同学能参与不同问题的研究以及在班级中形成一种组与组之间竞争的关系,任课组又决定由两组同学共同研究一个“问题”.这样以来,对于同一个“问题”,不同的组会有不同的研究思路,在课堂展示中,可以形成组与组之间的辩论,也能吸引班级其他同学参与讨论.总之,组内合作,组间竞争的这种分组模式,能促进班级形成良好的学习氛围,提高同学们学习的积极性.

4.2.2 明确研究要求,但注意重内容轻形式

在开展小组合作研究性学习之前,教师一定要明确研究要求,这有利于学生明确研究的思路.研究要求应包括研究进行的时间、研究过程中需要提交的材料、研究过后的反思与评价、研究小组成员的角色定位、小组长的职责等.在小组合作研究性学习进行过程中,教师应通过邮件、电话等方式及时与每个小组沟通,做他们问题研究的引导者与辅助者.同时根据他们研究的进度,多引导他们关注如何分析、思考和解决问题,而不应该过多的强调形式.在研究结束后,教师应及时组织同学们参与讨论,开展组间互评,引导他们进行过程性和表现性评价.

然而我们发现教师的研究要求会影响同学们间的合作与分享.出现这个问题的原因主要是大部分同学都觉得教师在规定研究计划、研究成果、研究反思的撰写方面的形式要求太过于严格.这种形式的要求大大影响了同学们参与的积极性,并且所有组的研究任务都是一样的,体现不出每组的特色.鉴于此,教师应该考虑同学们的实际感受,不能只从形式上严格要求,更重要的是学生能形成研究的思路,会分析问题.要认识到小组合作研究性学习的实质是充分发挥每位学生自主学习的主动性、积极性,尊重学生的创造性,在研究过程中不应该限制过死,要给学生提供一定的空间,让他们自由发挥.

4.2.3 考虑学生实际,精心设计有价值的问题

问题是科学研究的出发点,是开启科学大门的钥匙.没有问题的学习就难以激发学生的求知欲和探究精神.而探究精神是大学教学的灵魂,大学教学应大力弘扬探究精神,让大学生在批判性阅读中发现问题、解决问题,并努力从不同维度分析问题、解决问题,构建自己的思想和意义,产生和形成自己的观念[2].因此设计有价值的问题是小组合作研究性学习的关键.有价值的问题首先要考虑学生相关的专业课程学习以及实习经验,难易适中.设计的问题最好来源于实习中经常出现的真问题,自己与这些问题有一定的关系.教育心理学研究表明,学生在与其认识的对象关系越大时,产生认识事物的动机也就越强.这样的问题不仅能吸引学生学习,而且能激发学生主动地去探索所要学习的知识、概念等并进行深入思考[6].其次,问题应结合课程内容和目标.有价值的问题应该包含与所学课程相关的概念原理,通过小组合作进行问题研究,从而掌握课程基本概念和知识.

[1]张利荣.大学研究型学习理念及其实现策略研究[D].武汉:华中科技大学,2012.

[2]余文森,连榕,洪明.基于自主、合作、探究学习的师范大学教师教育课程课堂教学改革[J].课程·教材·教法,2013,(4):105-107.

[3]董晓.在小组合作学习中培养大学生自主学习能力的研究[D].扬州:扬州大学,2009.

[4]李亚玲,王东杰.本科生导师制研究性小组合作学习模式研究[J].西南科技大学高教研究,2008,(4):24-27.

[5]徐学峰,陈培林.课堂教学中合作学习模式设计及实验设计[J].教育理论与实践,2004,(8):25-28.

[6]周久桃.基于问题的学习研究[D].上海:上海师范大学,2007.

(责任编辑 钮效鹍)

An Analysis of Learning Effect and Influential Factors of Group Cooperative Inquiry Learning

LI Li1,LU Jun2,XIE Wei-shi2

(1.School of Education,Jiangsu University of Technology,Changzhou,Jiangsu 213001,China;2.School of Teacher Education,Hefei Normal University,Hefei,Anhui 230061,China)

To improve the teaching quality of college education,the Ministry of Education made a series of measures to promote the teaching reform,and especially emphasized the reform of teaching methods. Therefore,it is an inevitable trend of transforming the traditional teaching and exploring the group cooperative inquiry learning.Based on the pre-school education course in kindergarten,this paper makes a study of the effect of group cooperative inquiry learning and its influential factors.Result show that group cooperative inquiry learning achieves a better result,and that it is influenced by the specific requirements of the teacher,the students’learning attitude and other problems.From these findings,the paper puts forward some relevant suggestions for improvement:using effective grouping to form good learning atmosphere;paying more attention to the content rather than the form of the research requirement;well-designing valuable problems according to students’actual conditions.

group cooperation learning;inquiry learning;learning effect;influential factor

G441

:A

:1673-1972(2015)06-0101-05

2015-07-05

2014年合肥师范学院本科教学质量提升计划项目:幼儿园课程小组合作研究性学习的研究与实践(2014yj18);2014年安徽省高等学校省级质量工程(2014jyxm280)

李丽(1986-),女,安徽亳州人,助教,主要从事学前教育原理和幼儿教师专业发展研究.