花戏楼

2015-12-26郑骁锋

□郑骁锋

花戏楼

□郑骁锋

黄芪、党参、当归、蜈蚣、柴胡、首乌、鹿茸……

亳州药材市场,中国四大药市之首,全球规模最大的中药材交易基地。据统计,这个市场日购销药材重量不少于6000吨,而经营品种则多达2600余种——《本草纲目》收载药物1892种,已被誉为集大成。

从海洋到戈壁,从山林到草原,所有经纬度的水土精华聚于一城。元气充沛。这应该已是世间最强大的中药能量场。置身于2600种药材混合而成的浓郁药气中,我的思绪开始恍惚,甚至连走路都变得有些小心翼翼。因为我知道自己陷入了最严密的包围圈:对于药材,任何一具人体都是有待攻克的城堡,而我的五官九窍、四肢百骸,甚至于每一个毛孔,此刻都已经彻底暴露。

在这人声鼎沸的闹市,我竟然感受到了一股凛冽的杀气。

事实上,我正是为了凭吊一场著名的杀戮而来到亳州的。

那场杀戮发生在一千八百多年前。受害者此刻正昂然立于市场门前的广场中央,拈花微笑,以石像的形式。

华佗。这个药材市场追认的始祖,亳州人引以为豪的乡贤,天底下所有医患共同膜拜的殿堂级偶像。

已经遗失了准确的时间,正如华佗在这个世上的享年,根据有限的资料推断,最晚不迟于公元208年,亳州人华佗,在许昌监狱被折磨致死。

杀死他的人,竟然也是一位亳州人,他真正意义上的同乡,曹操。属于他的那尊石像被竖立在火车站广场——看起来似乎用的是同一种石材,甚至很可能属于同一脉山矿。在我们的时代,这对冤家的直线距离,其实只有几千米。

方圆百里之内,要同时出现两个如曹操、华佗这样级别的人物并不容易。种种迹象也表明,曹操还是比较看重桑梓情分的,曹氏集团核心成员,如曹仁、许诸、夏侯渊等等,有相当大一部分便是他带出的乡党。

但他为何独独容不得一个华佗?

关于华佗之死,《后汉书》与《三国志》的记叙基本一致。说曹操苦于头风(一种经久难愈的头部疼痛性疾病),听闻华佗医名,便招致许昌帐下,随时应诊。时间久了,华佗难免思乡,便寻了个借口回亳州探亲。到家之后,又以妻病为名,多次延期不返。曹操三番五次写信催他回来,又通知地方官安排遣送,但华佗还是推三阻四不上路。曹操大怒,派人去查看,如果其妻患病属实,赐粮给假;但若存心欺骗,立即逮捕。于是华佗撒谎事发,被押解入狱;审讯验实后,曹操下令将华佗处死于许昌狱中。

虽然前因后果已经叙述得清清楚楚,但人们还是很难接受,真相竟会如此简单。毕竟,消极怠工的过失可大可小,但曹操却因此对一代名医痛下杀手,似乎确实有些小题大做。于是,对于这段文字,历代多有加以深刻解读者。有人说是华佗心系天下苍生,不愿只为曹操一人所用,因此触怒曹操;有人说曹操杀华佗其实是一出政治秀,借这颗已经被神话的脑袋杀鸡儆猴,以整肃军纪;还有人猜测,华佗心怀汉室,不满曹操跋扈,并且看出其谋篡之心,便想借着所谓“开颅疗疾”的手术行刺,结果反被曹操看穿;甚至还有人说华佗“本作士人,以医见业,意常自悔”,功名心切,因此故意不给曹操根治头风,以此要挟,讨要官爵,最终害了自身。

争论至今未休。不过,我翻看这桩发生于两个同乡之间的陈年公案时,想得最多的,却是当时的一个小人物。

这是史籍收载的数十条华佗医案之一。军吏李成为咳嗽所苦,日夜无法入睡,还不时吐血。后来,他遇到了华佗。华佗用两钱药粉治好了他,并另外给了他两钱,说十八年后,此疾还会发作,到时吃了就会彻底痊愈,否则再无药可救,只能等死。李成因此将此药粉视为至宝,妥善保管。但五六年后,他有个亲戚也得了相同的病,上门索讨此药,李成不忍见死不救,便给了他。随即,他特意赶到亳州,想找华佗为自己重新配制,但是刚好遇到华佗被曹操收监,担心给他添乱,犹豫了许久,最终还是没有开口——

后十八岁,成病竟发,无药可服,以至于死。(《三国志·华佗传》)

曹华二人的恩怨是非,其实并不重要。无论囚车因何而来,反正曹操终结的,绝不止华佗一个人的生命。华佗系狱、等待判决的时候,曹操的心腹谋士荀彧,便因此专门为其求情,说:“华佗的医术确实高明,人命所悬,应该包涵他一点。”曹操的回答是:“何必担心,天下难道还少得了这些鼠辈吗?”

处决前夜,华佗取出一卷医书,说这是他的毕生所学,可以救活很多人,想把它交给狱吏,以传给世人。但狱吏怕触犯曹操的法令,竟然不敢接受。

长叹一声。华佗取过油灯,将那卷书放在了火上。

《青囊经》就此失传。

如果以物种丰富性来看,这座城市很可能已是世界上最大的博物馆。

在药材市场,作为一个曾经在医药行中混过十多年的前药师,我比普通人更能感觉到这种丰富性所带来的巨大压力。因为我知道,每一味药与人体之间,都连接着多条隐形的线;而药与药之间,更是根须缠绕彼此纠结。

无数线条交织成了一张看不见的巨网,将所有人覆盖其中,如同提线木偶,又如蜘蛛的猎物。我毫不怀疑,这张网已经包涵了人类健康史上全部最复杂的公式,甚至还可能会有上帝造人的最初设计图。

终极的秘密必然受到最严格的保护:《周易》六爻八卦的变化已是无穷无尽,数千种中药的组合,更是令最先进的计算机也只能望网兴叹。

《黄帝内经》《神农本草经》《伤寒论》《千金方》……每一部典籍都是解读这张巨网的宝贵钥匙。神兵利器,鬼神所忌。随着《青囊经》化为灰烬,某段已然清晰的线头重又纠结如麻——

若疾发结于内,针药所不能及者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳破腹背,抽割积聚。(《后汉书·华佗传》)

世间药材尽已在此,可又有谁,能为我再调配一剂麻沸散?

华佗死后,曹操的头风再次发作。当

有人提起华佗时,他还是强忍头痛,坚持

自己的决定:“华佗确实能治好。但这小人养病自重,即使我不杀他,他也永远不会替我断了病根!”

不久,曹操的小儿子,年仅十三岁的曹冲病重,群医束手无策,曹操潸然泪下,终于哀叹:“我后悔杀了华佗啊,如今只能眼睁睁地看着这孩子死去!”

那一年,曹操五十四岁,已经进入了生命的暮年。

曹冲聪慧过人,“曹冲称象”的机智至今令人拍案叫绝,是曹操最喜爱的儿子,本打算传位与他——

一个王朝的轨迹,竟然因为一个医生任性的谎言而改写。将错就错,抑或命中注定,魏晋南北朝,唐宋元明清,踉踉跄跄一路走来,转瞬已是千年。

这一千八百年间,黄淮多次泛滥,亳州一带也一再遭到冲刷。古城的记忆在周而复始的刷洗中逐渐淡化。云淡风轻之时,回看来路,恍如隔世。

如今的亳州,无论曹(包括曹操的本姓夏侯),还是华,都已不是大姓。而淤泥与河水,更是抹去了曹操或者华佗曾经留下的所有痕迹。

曹家的故居早已夷为平地,虽然有曹操公园,不过却是近年的新建筑;曹氏宗族墓群陆续被发现,但曹操本人的墓葬依然还是千古迷案。倒是华佗,在城西还留有一座华祖庵(以庵为名,是因为历代主持都是尼僧,这在全国难以计数的华佗庙宇中也属特例)。

庙小而神微。庵堂并不大,屋宇亦不高古,除去当代增建部分,主体建筑只如寻常人家院落,灰暗,简朴,可以想见多年以来的低调与冷落。当然,我也知道,无论如何,这座小小的庵堂,已经是世界上距离华佗最近的纪念地了。

有说唐,有说宋,亳州最初为华佗修建庙宇的具体年代已经无法考证,现存华祖庵则为清乾隆辛巳年(公元1761年)重修。1761,文物铭碑上的年份令我联想起了相距不远的另一座建筑,因为它的落成基本也在同一时间。

那座建筑也保存到了今天,如今已成为亳州最著名的景点。与它一比较,华祖庵显得愈发寒酸,甚至敷衍。

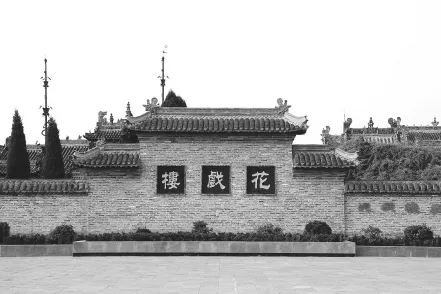

城北的花戏楼。

必须承认,亳州,这座位于安徽省西北角、与河南交界的城市,字形并不好认。我还听过某个省级电视台的主持人,毫不迟疑地将其读为“毫州”。而当地普遍强调入声的短促口音,更是令这座古城的自我介绍在自说自话口齿不清之外,平添了几分委屈和着急。

“亳”,“毫”。一笔之差,谬以千里。事实上,作为商汤时的都城,“亳”字来头极大,以时间算,甚至堪称中国历代古都之首。也因为过于久远,亳都的迁徙也成了一个口水横飞的论题,当年王国维便曾对此进行过精深的考证。

我无意追溯到那个混沌的年代。不过,当我见到花戏楼的一刹那,竟然隐约闻到了某种来自远古、蛮荒的气息。

更确切说,一个“亳”字,从源头穿越时空而来,瞬间在我眼前站立。

甲骨文中,“亳”字可分为上下两部分:其上为高大的房舍,其下为树杈状物,即极易与“毛”混淆的“乇”,通常被诠释为杂乱的野草灌木。

据考,夏商之时,黄淮一带为古泽国,水草丛生,加之黄河不时泛滥,故而人民只能择高而居。高处筑屋,远观即成“亳”形,这便是地名由来。殷商于此建都之后,“亳”的上半部分,即城中最高大的建筑,亦被赋予象征意义,成为了祭祖祈神、占卜祷祝的圣地。

而对于今天的亳州城,花戏楼,在某种意义上,也具有着同样的性质。

毕竟地处中原,亳州人朴实,“花戏楼”,无一字虚,的的确确是一座登台唱戏的戏楼。因为戏楼通体极尽装饰,砖雕木雕泥塑彩绘俱是细致入微,甚至连人物须发、牛马鬃毛、水族鳞甲都一毫不乱,整体看来玲珑剔透、花团锦簇,因此被冠以“花”名。

不过,虽然是戏楼,它最重要的观众却不是任何一个人。它的建造,首先是为了娱乐一尊神灵。重枣脸,丹凤眼,卧蚕眉,七尺美髯。关圣帝君,这位在明清两朝信仰达到鼎盛的神祗,正一手捋须,一手揽卷,巍然端坐于戏楼正对面。

先有关圣像,再有花戏楼。所谓花戏楼,只不过是一个精心点缀的配套设施。它所属的建筑群,有一个正式名称:“山陕会馆”,亳州人也称之为“大关帝庙”。晋商好面子,以身为关圣乡党为傲,生意做到哪里,关帝庙便修到哪里;加之财力雄厚,动辄大手笔,如花戏楼前的那对铁旗杆,每根高十六米,重达十五吨,可见当初一掷千金的气派,亦可想象此庙的豪华。

旗杆已是锈迹斑斑。鼓点远去,戏散楼空。然而,当我徜徉于戏楼与关庙之间的天井,仔细在檐柱藻井处观赏雕缕彩绘之时,另一种苍凉却在步步逼近。

“三英战吕布”“千里走单骑”“三气周瑜”“长坂坡”“空城计”……戏楼雕饰,最多的便是三国戏,与我在别处看到的并没有什么区别。但我骤然记起,这里,却是曹操的老家!

休说恩怨可以一笑了之。江苏丹阳有个吕城镇,最初乃吕蒙所筑,便历代不建关庙;河北不少地方,也有类似习俗:在离祭祀颜良的庙宇十五里之内,严禁拜关羽。关羽与曹操,虽然谈不到与吕颜那样结有势不两立的生死冤仇,甚至曾经有过一段温情脉脉的交往,但毕竟属于敌对阵营,曹操还一度被关羽逼得想迁都以避锋芒。无论怎么解释,关帝庙建到亳州,已经属于带有挑衅意味的踢馆行为。况且,这群山西人,还绝不顾及亳人的面子,用尽手段雕绘刘关张的英武、曹操的狼狈:“割须弃袍”“击鼓骂曹”“火烧赤壁”“华容道”——

可叹的是,亳人却丝毫不以为忤。此庙一经落成,便哄动全城,进香的、观戏的、游览的蜂拥辐辏,成为亳州第一热闹所在,如《山陕会馆乾隆四十一年碑记》所云:“关帝庙内极雕缕藻绘之工,游市廛者每瞻不能去。”

游方郎中赶跑了坐堂医。一幢外来的戏楼照亮了这座古老的城池。上半个“亳”字已被不动声色地替换。一代枭雄,黯然沦陷于自己的故乡。

最后的阵地已失,普天之下,已再也寻不出一座属于曹操的庙宇,还不如华佗的那间小小庵堂,木鱼声中,草木暗暗舒展,直到长成属于自己的寒热温凉、酸辛苦甘。

令我见到花戏楼而想起“亳”字的,还有亳州的底层。更确切说,是亳州的地下。

火车站、行政中心、电影院,肯德基、麦当劳、大润发。作为一个经济繁荣的地级市,亳州的街道与其他皖北城市大同小异,并没有太明显的地方特色。然而,奇迹就隐藏在这司空见惯的车水马龙之下。

踏上那条往下的石阶,我第一反应就像哈里·波特第一次从伦敦闹市区来到转角巷,似乎还能听见魔杖敲击墙面发出的砖块翻滚的声音。

人民路,在随便那座城市都应该是市中心。石阶入口居然是亳州市人民路上的一间商铺,外墙新贴的瓷砖光洁闪亮。一墙之隔,是间生意红火的眼镜店,门口一对巨大的音箱正开足马力,循环播放着广场舞曲。

石阶一直往深处延伸。数十级之后,我已经闯入了一个庞大的地下工程。

单行道、平行双道、上下两层道、立体交叉道;猫耳洞、障碍券、障碍墙、陷阱、绊腿板、通气孔、指挥室。借助幽暗的灯光,弯腰低头,背负着整座城市,在狭窄的通道中小心穿行。市井喧嚣早已彻底隔绝,能听到的,只剩下了自己带有回音的急促呼吸。空气沉滞而潮湿,眼镜的镜片渐渐蒙上一层水雾。空间逼仄,手臂不时会触碰墙壁,冰冷,黏腻,忍不住会想象成某种动物蜕下的甲壳。

这是一条颇具规模的军用地道。亳州向为皖西北军事重镇,有中州门户、徐兖咽喉之称,兵家所必争,历代也在此发生过无数恶战大战。且地处旷野,平坦无险,除了加固城墙以为屏障,挖凿地道也是重要守城方式。《三国志》亦载,地道战实为当时攻打城池、防护阵地的流行手段,袁绍曹操都是个中高手。亳州还流传着这样一个故事:曹操起事之初,兵微将寡,但他为了吓住对手,便在亳州城下挖了一条地道,每晚将士兵送出城外,次日再大张旗鼓进城,制造出一个曹家军源源不断增援的假相,直至对手心虚,不战而逃。

对于现代人,这种鼹鼠般的行军方式并不轻松。方向感早已在第一个弯道处迷失,只能根据指示牌佝偻前行。终于,石阶开始蜿蜒向上。阳光重新当头洒下的一刹那,不由得长长吁了口气。

这已是我国现存最古老、保存最完整的地下大型军事设施。我所经行的,只是其中极短的一段。勘探工作至今仍在进行,但已探明部分便至少有八千多米,纵横交错互相通联,而且有多条秘道通往城外,未知终点。

地道出口,竖有一块石碑。刻有曹操传世的惟一手迹,驻兵汉中时见褒水汹涌而书的“衮雪”二字。字体似篆似隶,行笔豪放洒脱,确有波涛澎湃之势。

亳州人将这座深埋于城底的迷宫,称之为“曹操运兵道”。

这是在花戏楼之外,亳州最重要的古迹。

在我看来,这应该就是“亳”字的下半部分:只有花戏楼与运兵道合二为一,才真正能将一座亳州城书写得骨肉匀停功德圆满——

大地深处的隐秘通道,不正是高台下面杂乱的灌木,那个极少被人认识、常与“毛”混淆的树杈状“乇”字吗?

这个“乇”字充满了神秘。

如此浩大的工程,竟然从未被登记在册,正史野史皆无收载,甚至历代地方志也只字不提;直到1969年,亳州开挖防空洞时才横空出世。而它的具体修建年代也难以说清,只知道从中出土的武器残片从汉末到唐宋,跨度长达一千多年,连文保碑上都只能含糊其辞地命名为“古地下道”。

亳州经历过的战争实在太多。其实没有任何证据表明,我们看到的这条地道是否与曹操真正存在过联系。然而,它还是被赋予了曹操的名义。

当然,这可以归结于一种对名人的攀附。毕竟当代对曹操的评价已经日趋客观,亳州人提起他时也已不再尴尬。但这个多少有些牵强的冠名,令我感觉到,对于曹操,无论乡党还是外人,潜意识中,还是习惯于将他归为阴暗的一类;就像这条被历史刻意隐瞒的地道,深藏于地底,看不穿首尾,见不得天日,腐臭、森冷、肮脏,存在的目的只是为了输送某种不可告人的阴谋。

金碧辉煌只属于关羽的花戏楼;“曹操运兵道”,区区五个字,却有如一段从天而降的符咒,重重地将曹操封印在了脚底。亳州的地上地下,虽然夯筑得浑然一体,但光明与黑暗,正义与诡诈,竟然隔绝得如此黑白分明。

兵者,不祥之器,非君子之器,不得已而用之。(《老子》)

无论怎么拔高,曹操首先还是一个兵家,一个以千万人的生命为筹码的残酷赌徒。舞台之上,青龙偃月刀可以尽情挥舞,但一把真正能杀人的凶器,无论世道如何变幻,都应该被谨慎收藏,甚至禁锢,绝不能轻易为外人所见。

正如一条淤塞多年的地道霍然贯通,在已被掏空的亳州城底,我蓦然想到了一种曹操处死华佗的更合理诠释。

这座有些低调的城市经常会令我联想起一种特殊的器具,药橱。一种以横竖多层抽屉组成的专用橱柜,所有中药房必不可少的配置。

穿行于古地道时,我因此出现了这样荒诞的想法:通道的尽头,很可能就是千里之外某个药橱的某个抽屉——作为最大的药材基地,天下任何一只药橱,它都可以楔入自己隐蔽的据点。

在离地面十多米处,我幻想着,通过无数遥相呼应的药橱,亳州不动声色地用黏稠的药汁攻城略地。

在某种意义上,华佗其实也是一个兵家。

“治身如治国、用药如用兵”。对于医者,撰写药方的过程充满了权谋与博弈,绝不亚于老谋深算的大将军排兵布阵。

首先,他必须了解自己的每一位将士。在中医师眼里,每一味药材都有生命,都具有各自的鲜明性格,有七情六欲,懂喜怒哀乐。因此,很多中药被冠以“将军”“盗贼”“侠客”或者“君子”之类的名号。衡量一个中医师水平高低的重要指标就是他对于中药的理解。他应该与自己的药物建立起深厚感情,最好还能拥有几种亲密程度不亚于情人的私密品种。

其次,一个合格的中医师在充分考虑到每一味药物秉性脾气的同时,还必须明了它们相互之间的恩怨纠缠:与人间社会一样,中药群体内部也充满了种种尊卑和争斗,情投意合的协同使用会功效百倍,势不两立的陡然接触则会两败俱伤;医家世代传承的“七情和合”“十八反”“十九畏”,更是直接以人类的情感来比喻药物的配伍。

当足够多的药物被一一召募合理编伍之后,中医师手下就有了相当规模的待命士兵。根据病情需要,他可以随时组建起一支精悍的军队进入人体作战。这个过程同样需要高超的军事战术。比如,他必须在密如蛛网的血管经络中,选择最正确的行军路线;必须决定剿灭敌人的方式,是用汤液的水攻,艾熏拔罐的火攻,或者是直接狙击病灶的针灸;是速战速决,还是从长计议;是迎头痛击,还是围城打援;是重兵压境,还是诱敌深入;是除恶必尽,还是穷寇莫追……

在医学的领域,华佗无疑用兵如神,而那卷《青囊经》,则完全可以被视作一部用医药术语写就的绝妙兵法。

行走于亳州药材市场,我一直为《青囊经》而唏嘘不已。

这本该是天底下最完备的军事基地。虽然看上去,大都只是一些树皮干果,草根石块,甚至还有动物的器官尸体,但我相信,只要念起经书中的咒语,它们立即会从漫长的沉睡中苏醒,抽枝发芽血肉丰满,迅速恢复活力,在我面前集结成军,随时听候命令,肝心脾肺、阴阳表里,指哪打哪,赴汤蹈火,决不退缩。

一部被付之一炬,一部镇压于地底——

无论黑白善恶,这两部凝结了当时人类最高智慧的兵书,都已永久失去。

然而,这两部兵书却曾经零距离相遇。

当那枚细如发丝的银针悬于曹操的头顶——

目光彼此对视之际,作为被解除武装的一方,曹操感受到了从未有过的巨大威胁,也有一种被彻底裸露的惶恐。华佗匪夷所思的医术,无疑很容易令他联想起那位神医扁鹊;传说中,他有一双能洞察一切的慧眼,甚至能看穿墙另一侧人的五脏六腑。

无论是谁都有不可告人的隐疾。他不知道华佗能在自己身上看到什么,但他绝不允许任何形式的窥探,尤其是同样谙熟兵法者居高临下的目光;作为一个以诡道经营天下的阴谋家,他始终牢记老子的那句话:“鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。”就像丛林中的狩猎者,他必须将自己的所有指标,呼吸、血压、体温,甚至心跳,都压制到最低限度;只有无边无际的黑暗,才能给予他足够的安全感。

而这竭力掩饰的一切,却有可能瞬间在一枚银针之下原形毕露。

正如窥破了曹操心机的杨修,华佗同样必须死去。

华佗留给亳州的,只剩下了一套五禽戏。虎鹿熊猿鸟,纵跃腾挪之间,隐约还能看出所模仿动物的特点。

似虎非虎,似鹿非鹿。这套号称华佗亲传的保健体操,令我又疑惑起来,有没有可能,是我们过度解读了这场杀戮。

如猿纵林,如鸟腾飞。五禽戏,是华佗假借鸟兽表达的对回归山林的美好憧憬吗——他迟迟不肯回到许昌,能不能理解为一种对自由遭受剥夺的本能抗拒?

他与曹操之间的矛盾,本质上是否可以定性为个体与组织之间不可调和的冲突:换个角度看,曹操的运兵道就像一只蛰伏于地下的巨型蜈蚣,以仰卧的姿势,牢牢攫抱住这座城池——每一株草木、每一座屋宇、每一个行人,其实都已经被触须暗中控制,无论是谁,企图逃离,便会遭到无情的绞杀。

自由,个性,逃离。华佗会不会只是一只漫游的飞蛾,不小心落入了这座被劫持的城池?

这个念头使我记起了学术界的某种说法。一些医史学家考证出,华佗的治疗方法在印度医学中都有所记载,他的麻沸散中主要药物“蔓陀罗花”也是印度所产,因此他们提出华佗很有可能来自印度。

史学大家陈寅恪也力主此说。他的理由主要有两点:一,华佗这个奇怪的名字其实源自印度药神阿伽佗;二,华佗的医案与后汉安世高翻译的《奈女耆域因缘经》所载神医耆域的医案基本雷同,“显为外来神话,附益于本国之史实也。”

陈寅恪还进一步推论,不仅华佗其人有问题,即便是《三国志》中津津乐道的“曹冲称象”,也有全盘抄袭印度民间故事的嫌疑。

大师不依不饶,甚至对曹操杀华佗也产生了质疑,因为这明显是那位印度神医耆域的亲身经历:“耆域亦以医暴君病,几为所杀。”

麻沸散不一定可靠、《青囊经》不一定可靠、华佗不一定可靠、曹冲称象不一定可靠、曹操杀华佗也不一定可靠……

多米诺骨牌连续坍塌。整座亳州城,除了似是而非的五禽戏,惟一可靠的,难道只有那座铁旗杆镇守的花戏楼?

花戏楼上,舞台左右两扇小门,分别题有门额。一为“莫须有”,一为“想当然”。帝王将相,才子佳人,皆由这两扇门进出,再无别路。

我忽然意识到,亳州一带,还是中国最著名的几位智者的故乡。出过老子,出过庄子,还有那位以酣睡悟道的陈抟老祖——

难道,我的亳州之行,如庄周梦蝶,只是一场大梦?

这世间,真的有过曹操与华佗这两个人吗?

真的存在亳州这么一座城池吗?

恍惚间,檀板轻敲。戏楼后台,隐约响起了橐橐的靴声。

【责任编辑 谢鲁渤】