甘肃秦安蜡花舞的当代发展

2015-12-25周青

周 青

(西北民族大学 舞蹈学院,甘肃 兰州730030)

在全球经济一体化迅猛态势的冲击下,在多元社会文化强烈的影响渗透下,进入21世纪的今天,对民间舞蹈文化赖以滋生的传统社会土壤和人文环境也提出了前所未有的挑战。我国丰富多彩、五光十色的民族民间舞蹈,从目前流传的实际情况来看,有的已经渐渐失传,仅留遗迹,如今只能在民俗活动中探窥其遗存形式;有的幸运流传下来,经过挖掘整理,去芜存菁,或与旅游、商贸、健身等目的相融合而以崭新的形式出现、或升华为剧场艺术舞蹈,焕发出新颖夺目的光彩。诚然,在当代社会中,历史悠久、泥土味浓郁的秦安蜡花舞生存空间也是毫无意外、悄然无息地发生着变化,呈现出多元化的发展态势。整理秦安蜡花舞表演本体以及分析其内在的文化内涵,既是想让这一古老的民俗舞蹈完整地呈现在大众视野之中,也是寄希望于其在未来的发展过程中更好地传承本地域、本族群文化,不要丢弃能够体现民族性格的根性东西——浓厚质朴的舞蹈风格。传统舞蹈文化精粹之所在,是通过富有特色的形式美体现民族精神,对舞蹈的深层文化理解得愈透彻,就愈能得心应手,使之广泛地运用于各种创作与表演之中。缘此,我们对于秦安蜡花舞在当代发展过程中所体现出的现代精神以及由此影响产生的现代表现形式、缘由与特点、传承与保护的探究,也就成为必不可少的一个环节。

本文所指的“当代发展”是从新世纪以来笔者亲历的田野考察为依据,从蜡花舞的表演形式、传承方式、目的功能等各方面对蜡花舞的现状进行分析与阐释,联系其发展历程进行综合论述,同时也将涉及到对秦安蜡花舞的保护工作。

一、秦安蜡花舞的流传现状

(一)秦安蜡花舞播布区的萎缩

蜡花舞作为秦安民间的优秀文化,在清朝中期最为广泛和活跃,是农村社火中最受欢迎的舞蹈。解放后受到当地政府的重视与支持。但由于受“文革”的影响,以及近年来当地社会现代化进程的不断加快,群众文化生活的不断丰富,使得蜡花舞这一古老的民间舞蹈逐渐式微。据笔者调查,蜡花舞的流行区域由文革前的遍布本县的郭嘉、吊湾、安伏、叶堡、魏店、西川6个乡镇60多个村落,已缩小到目前的郭嘉、安伏、叶堡、魏店等乡镇不足10个村庄。参演人员由过去的青年女子演变为现在的中小学学生,表演服装、花灯由过去的鲜艳、精致变成现在的简单、粗糙,舞步由过去的碎步为主,演变为现在的秧歌步为主,一些难度较大的舞蹈动作如高跷扇、低摆扇在许多村落已无人会跳,其发展状况岌岌可危,有濒临失传的危险。

现代文化对传统文化的强烈冲击,如城市化的农村、工业化的生产、通讯传媒的高速发达,导致人们对传统古朴文化不屑一顾、失去兴趣,现在人们的主要娱乐兴趣是看电视、上网、打牌、KTV等。以前单调封闭的生活状态被打破,使得传统民间舞蹈赖以生存和发展的生态环境不断恶化,土生土长的传统文化生活方式被各色各样的外来现代文化生活方式所取代,渐渐淡出了大众的视野。

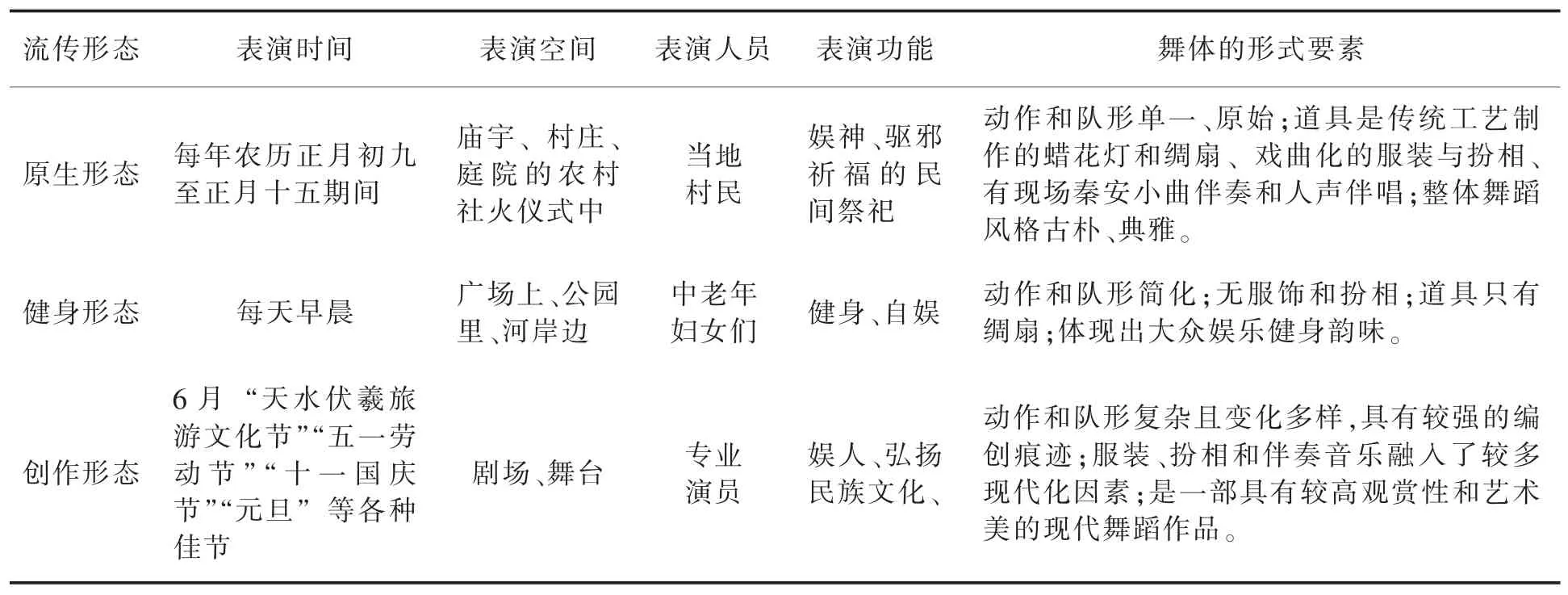

(二)秦安蜡花舞形态流传的多样化

随着现代化进程的不断推进,信息化浪潮的日新月异,尤其是近年来大众文化的崛起,使得民族民间舞蹈除了自然衍生状态下的传统原生形态之外,还出现了多种人为改变情况下的变异方式及形态。因此,笔者在天水、秦安做田野调查时也将关注目光投放到蜡花舞流传形态多样化的这一现象上,并试图对其作较为全面的探析,分析其在当代社会发展过程中的变异因素。研究具体可将秦安蜡花舞的流传形态分为三种:

1.自然传衍形态

自然传衍状态下的秦安蜡花舞原生形态,其负载者是广大的人民群众,在民俗仪式或民俗活动中完成,且表演时空、形式、功能目的均以自然传承的形态流传于民间。由于未受到专家行者们的改造、美化、雕琢与创作,所以也并没有迫使其剥离了原有的生态背景和母体文化,成为一种有形无实、令人眼花缭乱的肢体动作。每年春节正月初九至正月十五日期间,寓于农村社火中,在庙宇、家庭院落及村庄公共场所表演的传统原生性秦安蜡花舞,不仅表达出当地民众驱邪求福的宗教祭祀欲求,更是其成为一种用最质朴、原始的舞动来传承本族群思想观念与审美倾向的一种特有方式。

2.大众健身形态

秦安蜡花舞蹈形态流传大致情况一览表

大众化的健身形态主要是指由专业或非专业舞蹈工作者经过收集、整理、加工,在民众中为了自娱或健身而普及的形态。每天出现在广场上、公园里、河岸边的晨练活动中,由中老年妇女们作为主要的表演者。笔者到秦安后,曾去参加和观察县城广场上的晨练活动,其中就有跳蜡花舞来健身自娱的民众:大家兴致勃勃、手里拿着绸扇,和着音乐扭动着蜡花舞特有的风格韵律。

3.剧场创作形态

所谓剧场化的艺术创作形态主要是指专业舞蹈工作者在原生形态的蜡花舞中获取素材,且以此为主要手段,并结合自己的审美标准,重新整合、改编成由专业舞者演绎的极具个性化的剧场舞蹈艺术作品。如,笔者在以弘扬民族文化为口号、由地方政府牵头举办的“天水伏羲旅游文化节”的舞蹈展演中看到了由专业舞蹈工作者编排及表演的《秦安蜡花舞》,发现其在动作、队形、服饰、道具等众多方面依据编排者个人喜好进行了所谓的“去伪存真,去粗取精”的加工雕琢。

(三)秦安蜡花舞文化的变迁分析

“一个舞种的传衍、发展,不论有多少主体、自然因素,也无法超越环境为之提供的综合条件。它只有在与环境相适应的情况下,才得以保存、发展,反之则要改变自身以求对环境的适应。”[1]概而观之,传统原生性秦安蜡花舞在流传过程中出现了多种变迁方式与形态。秦安蜡花舞从农村庙宇、人家庭院到广场、剧场的表演空间变化,就其本体而言,影响了舞蹈结构样式和整体风格的改变;就其功能而言,削弱了其娱神性、仪式性、群众参与性。秦安蜡花舞在形式上的改变正是文化生态环境影响的结果。

首先,文化现象的流传或失传,都与文化生态有密切的联系。流传至今的传统原生性秦安蜡花舞,也是以一定的文化生态为依托才能延续传承至此。如传统原生性秦安蜡花舞是与当地传统社火习俗礼仪裹挟在一起的,两者相辅相成。毫不夸张地讲,正是因为蜡花舞的主要流传地郭嘉镇较为重视每年的社火活动,才使得依附于社火仪式的蜡花舞不仅能世代相传,且遗存形式保有古朴、原始之韵。

其次,文化生态决定着文化的形成和发展,生态的变化导致文化的变异。不管是大众健身娱乐、抑或是剧场艺术创作的蜡花舞形态。在其表演空间发生转移的同时,新的审美要求也随之而来。从动作队形到服饰道具再到功能目的都要为适应新的舞蹈空间而发生改变。如走进剧场的秦安蜡花舞,其动作花哨,繁复运动图式形式感强、流畅,整体编排与服饰道具以及伴奏音乐都融入了现代化元素,体现出新的审美标准。诚然,其表演的性质也由最初的娱神改变为娱人。

最后,需求是人类创造文化的原动力,文化是满足需求的手段。人类舞蹈文化的变迁也是如此,人类为了实现自己的主动性,要不断地创造出新的舞蹈文化。正如马林诺夫斯基的《功能理论》一书中所言,文化基本上是一种当作手段的器具,颇如人体所谓各种器官,都有满足人的某种需求的功能。民众有娱乐、健身的需求,有学习接触舞蹈的渴望,有欣赏艺术舞蹈的需要,想要用自己活生生的体态与舞动去证明舞蹈在生命过程中的闪亮呈现。由此,如广场与剧场这样新的秦安蜡花舞蹈文化也就运用而生。

二、秦安蜡花舞的保护传承

(一)秦安蜡花舞保护传承的意义

民间舞蹈是民俗文化的“活化石”,是人类行为习俗在一个地区、一个民族的浓缩体现,属于传统文化范畴。秦安蜡花舞历史悠久,文化内涵厚重,其根植于民众之中,是人民世代相承的传统文化表现形式,与当地社会历史、自然生态环境、生产劳动方式、民俗礼仪、宗教信仰等水乳交融,密不可分。因此,保护秦安蜡花舞对于探究地域文化、传承民族历史有着不可言喻的历史文化意义。此为其一;其二,秦安蜡花舞的保护传承也在一定程度上体现着促进观光、老有新为的现实经济意义。在古风古韵蜡花舞的民俗舞蹈展演中,能够提高当地文化影响力。

(二)秦安蜡花舞保护传承的方式

自2003年联合国教育、科学及文化组织大会在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,到2005年国务院办公厅下发《关于加强文化遗产保护的通知》、2006年我国“文化遗产日”的确立;从国家级、省级、市级非物质文化遗产名录的公布、传承人的确立以及初步建立比较完备的文化遗产保护制度,我国文化遗产保护状况得到明显改善。显而易见,本着推进社会主义先进文化建设,继承和弘扬中华民族优秀传统文化的宗旨,我国对于加强文化遗产保护给予了高度的重视。秦安蜡花舞也已于2007年成功申报为天水市非物质文化遗产。

众所周知,“非物质文化遗产”主要是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其关键特点是活态流变。舞蹈作为一种非物质文化,对其遗产的保护,在注重外部样态的同时不能忽略其生存环境与内部结构等文化根基的研究,需站在人类学、民俗学、文化学、历史学等较高的起点上全面地、整体地保护这份宝贵的文化遗产。

1.自然传衍的生态性保护

“民间舞蹈是群众性的活动,其文化传承是在一定的环境中进行的,人们只有在特定的环境与气氛中,才能深刻地感受到本民族文化的本质,准确掌握民间舞蹈的风格特点,因此,节日中的特定环境就成为传播民族文化的重要场地。”[2]文化生态环境的保护是传统原生形态民间舞蹈自然传衍的重要前提。恢复、鼓励、开展、保护当地传统民俗节庆活动,是原生形态民间舞蹈延续存活必不可少的丰厚土壤。秦安蜡花舞依附于当地民间社火民俗活动之中,对其自然传衍状态下的保护与传承,应该从民俗性、源头性的角度来入手,在对其发源、传衍、播布状况的历时性辨踪与民俗仪式、宗教信仰、审美心理的共时性考察的相互融合、相互渗透中得到活态传衍,强调整体性的文化生态系统保护,这样,便会使得蜡花舞的自然传承不会脱离其母体文化环境。

2.人民大众的自觉性保护

民众自觉保护意识的提高,即是这个族群民众素质教育不可分割的一部分,也是蜡花舞得以良性主动传承的内在动力。加大宣传力度,开展多种多样有关蜡花舞实践与理论的普及活动,扩大社会基础、转变人民大众的思想观念,诱发人们自觉地承担起保护任务的意识。如:鼓励和支持地方电视台、广播、新闻出版、网页等媒体通过开设专题、专栏等方式加大宣传力度;在民众放假休息期间,特别是春节期间,由政府文化部门、民间自发舞蹈团体等组织传统原生形态蜡花舞的展演、学跳以及文化内涵的讲解活动,在满足了自娱需求的同时,也使民众对其形态特征、文化底蕴的肢体表达有了更深层的体会。民众参与保护的自觉程度,从根本上决定着蜡花舞的命运。

3.通过学校的课堂教育进行保护

地方学校对当地的民俗风情等文化研究比较方便、快捷和系统,这是其他地域高校不能比拟的。高校大学生毕业以后,将走向祖国的各个阶层工作,为蜡花舞辐射性传播起到了积极作用,并且学习蜡花舞风格韵律、表演形态有利于蜡花舞活态样式的保存。高等院校在内的各级学校应该积极行动起来,开设必修课、选修课,进行蜡花舞实践课的教学。这种保护方式力求体现民间舞蹈的本真性、质朴性,关注舞蹈作为非语言文字文化特征的根本属性,使其表演形式能够得到最完整、最真实的呈现。如:可聘请民间老艺人来到课堂授课,以保证学生感受蜡花舞的纯朴本真;深入到田间地头,在当地民众真实、激情的舞动中,利用录像等多媒体设备记录其现存样式、活动氛围以保存可视性的动态形象。

4.通过专业团体继承并创新

正如马克思所说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”专业团体深入民间采风之后,也可以上演传统舞蹈,当然,他们的目的不仅仅是传承,而是在此基础上创新活用。也就是说,如何在保存传统舞蹈风格形态的基础上推陈出新,做到继承与创新运用相互契合。笔者认为,这不失为当下民间舞蹈保护、发展、创新的一种新思路、新探索,也应是地方专业歌舞团体亟待探究的问题。

总之,我们要深刻地认识到秦安蜡花舞保护传承的重要意义,不断探索行之有效的保护传承方式,使其原始古朴的风格特征能够得到本真的、持续的保护传承,为民族传统文化的发展贡献绵薄之力。

[1]资华筠.舞艺舞理[M].沈阳:春风文艺出版社,1998.24.

[2]罗雄岩.中国民间舞蹈文化[M].上海:上海音乐出版社,2006.95-96