媒介环境跨越式变迁及其动力分析——以甘肃省阿克塞哈萨克族自治县为个案

2015-05-04张兢

张 兢

(西北民族大学 新闻传播学院,甘肃 兰州730030)

一、问题的提出

媒介环境变迁是媒介环境学研究的一个新兴领域,亟待深化与拓展。关于媒介环境学,一般有两种认识:一种是把媒介当作环境来研究,着重探讨媒介对于人们的思想与行为的影响,探讨媒介与文化之间的互动与平衡;另一种是研究媒介(尤其是媒体)之间的生态关系,研究的视角是媒体的政治经济学[1]。本文取第一种观点,并根据这一媒介环境学的观点认为,媒介环境经历了口述媒介环境→读写媒介环境→电子媒介环境的线性变迁过程。媒介环境变迁,必然有其深层原因,也必然以某种路径展开。媒介环境家普遍认为,媒介技术是推动媒介环境变迁的决定性力量。媒介技术的发明与创新具有累积性,其间顺序不可逾越,因而媒介环境变迁也遵循着渐进式变迁的路径。然而,这种基于宏大视角所得出的结论并不适用于解释特定地域媒介环境变迁的实际。在特定地域,媒介环境变迁并不遵循着渐进式变迁的轨迹,往往会采用一种非常规的媒介变迁路径,即跨越式变迁。本文所关注的就是西北民族地区一个媒介环境跨越式变迁的案例。

媒介环境的形成与特定媒介类型“嵌入”人们生活的深广度紧密相关,如果人们对某种类型的媒介保持着高度接触,就可以认定由这种媒介类型构建的媒介环境开始生成。媒介环境变迁就是新的媒介环境开始在人们的生活中占据主导地位,旧的媒介环境渐趋衰微。这并不意味着旧的媒介环境就此完全退出,只是它的社会影响力逐渐衰弱。因此,分析媒介环境变迁,首先,要回答“特定地区媒介环境发生了怎样的变迁”,即哪种新的媒介环境占据主导地位。判断依据是新的媒介环境“嵌入”人们生活的深度与广度。其次,媒介环境变迁采取了怎样的变迁路径?是一种渐进式变迁还是一种跨越式变迁?最后要回答“为什么会发生这样的变迁”,即哪些因素推动着媒介环境变迁?

支撑本文观点的是,2009年和2012年两次对该地区进行田野调查和深度访谈所获取的第一手材料以及国家统计局和当地政府部门发布的统计数据。

二、媒介环境跨越式变迁的实证分析

阿克塞哈萨克族自治县是甘肃省内唯一的哈萨克族聚居地,被称为“甘肃哈萨克”。自从1936年到1939年由新疆阿勒泰、巴里坤等地大规模“东迁”以来,阿克塞哈萨克人一直过着游牧生活,长久沉浸在口述媒介环境之中。民族记忆与传统习俗、价值观念与民族禁忌、游牧路线与四季转场经验、家庭纠纷与利益纠葛……大凡与生存与发展相关的知识和信息,都通过口述传播的方式进行界定。所谓的“马背传书”,实指远距离的信息传播,其本质依然是口耳相传。口述媒介环境强化了长者和拥有一技之长的社会成员的地位,他们凭借丰富的经验和知识获得其他成员的尊重,成为民族文化的传承者和争议纠纷的调停者[2]。“阿乌尔长”①“阿乌尔”曾经是哈萨克游牧社会基本的社会组织和牧业生产单位,一般由血缘关系较为亲近的七八户或十几户人家组成。他们共同从事畜牧业生产,并随季节一起转场。阿乌尔以经验丰富的富户为长,此为阿乌尔长。阿乌尔在社会制度变革中逐渐消失。往往由这些人担任。口述媒介环境也使诸多异彩纷呈的口头艺术得以流行,成为阿克塞哈萨克人表情达意的重要方式,诸如阿肯弹唱、民间歌谣、口头传说、口头叙事长诗等。同时,在游牧生活中,牧民之间相距遥远,信息传播必须面对面进行。偶尔的见面,往往被视为宝贵的机缘,这使得人际关系显得更为真实和融洽。自治县成立后,虽然当地政府成立了广播站和电视差转台,但是覆盖率极其有限,口述媒介环境没有发生实质性改变。

“甘肃哈萨克”历史上,有两个重大的转折点,第一个转折点是1954年中央政府成立阿克塞哈萨克族自治县。自治县的成立使这支哈萨克人彻底告别了艰难痛苦的迁徙流亡生涯,安居在阿克塞这片戈壁、沙漠与山区草原上,逐水草而居,随天时而牧,相互帮扶,繁衍生息。第二个转折点是始于1996年的县城整体搬迁。县城整体搬迁使阿克塞县的经济社会走上了“跨越式发展”的道路。这一发展过程被称之为“七从七到”式的跨越:“从游牧生活到城市定居,从住毡房到高标准住宅,从帐篷流动小学到网上远程教育,从马背传书到移动通信,从听收音机到看电视数字机顶盒节目,从烧牛粪到用上天然气,从人心思迁到人心思归。”[3]

县城整体搬迁是媒介环境的分水岭,以此为界,阿克塞县的媒介环境发生了巨大的改变。电视、固定电话、移动电话、网络媒介等电子媒介以不可阻挡之势“嵌入”人们的生活之中,口语媒介环境逐渐让位于电子媒介环境,媒介环境变迁呈现出跨越式变迁的特征。

首先,电视迅猛地深入到阿克塞民众的日常生活之中,成为人们获知信息和休闲娱乐的不可替代的渠道。截止2009年,阿克塞县家庭电视拥有率达到95%,49%的家庭拥有2台电视,14%的家庭拥有DVD和音响等家用电器。从电视接触情况来看,本地区农牧民收看电视的时间平均为158分钟,轻度接触者(90分钟以下)占样本总数的32%,中度接触者(90分钟-180分钟)占样本总数的40.5%,重度接触者(180分钟以上)占样本总数的27.5%。

从经常性接触的电视频道来看,这一地区的民众对CCTV-1保持着高度接触,占样本总数的56.84%,高居榜首;对本地的自办节目阿克塞新闻有着高度认同,占样本总数的30.53%,而且绝大多数民众对这一节目表示“很满意”;新疆电视台的哈语新闻频道和哈语综艺频道受到本地民众的喜爱,分别占样本总数的26.32%和21%;CCTV-6(26.32%)、CCTV-3(22.11%)、湖南卫视(16.84%)等综艺娱乐类电视频道也是本地民众经常性接触的频道。从喜爱的节目类型来看,“娱乐类信息”(包括影视、音乐、综艺)是这一地区民众最喜爱的节目,其次为“新闻类信息”,包括中央电视台、新疆电视台和阿克塞新闻等新闻信息,再次为服务类信息,包括农业科技信息、生活服务信息、教育信息等。

其次,固定电话和移动手机成为信息传播和人际交往的重要载体。截止2009年,这一地区88%的家庭拥有固定电话,67%的家庭拥有移动手机,35%的家庭拥有2-3部手机,拥有移动手机的家庭一般同时拥有固定电话。

最后,网络媒体得到一定程度的普及,网络将这一地区的民众与广阔的外部世界连接在一起。截止调查期间,宽带(ADSL)普及率在这一地区达到34.5%。网络在学校和政府机构得到使用,并渐渐扩及一般家庭。

综上所述,阿克塞县哈萨克人以及生存于此的其他民族开始脱离口语媒介环境,跃过读写媒介环境,深度卷入到一个由电视、电话、网络等构建起来的电子媒介环境当中,媒介环境发生了“跨越式”变迁。这一变迁的速度是快速的,10余年便基本完成。变迁的规模是大范围的,大多数的民众都深受影响,代表性的电子媒介都参与其中。变迁的深度是多级的,个体、群体、组织都受其影响,观念、行为、生活方式都因之变化。阿克塞媒介环境跨越式变迁是研究媒介环境变迁不可多得的典型案例。

三、媒介环境跨越式变迁的动力分析

推动阿克塞县媒介环境发生跨越式变迁的因素有多种,它是经济、社会、文化、政治等多种因素合力作用的结果,并非某一单一因素使然。

第一,纸质媒介始终没有进入阿克塞地区,读写媒介环境从未形成。这是生发跨越式变迁的历史文化原因。考察阿克塞县县志和阿克塞哈萨克族史,我们发现这一地区公开出版的报刊和图书寥若星辰。更为重要的是,经常性接触报刊图书的民众极其有限。实际上,县城搬迁后,当地政府高度重视文化事业建设,不仅在民族村广场四周广设报栏,而且在县文化馆建造了约350平方米的、可容纳40余人的图书阅览室,进购图书1万余册,报刊150余种。然而,据图书管理员介绍,阅览室经常“门可罗雀”。为此她非常苦恼,虽然想了些办法,但效果甚微。

纸质媒介接触度低的主要原因,与当地民众的读写能力低下有直接关系。据20世纪50年代阿克塞县成立初期的调查数据,和平、民主两个大队276名18岁以上成年男女中,粗识哈萨克文字的只有15人,绝大多数是富户和毛拉①毛拉,是当地富户聘请的家庭教师。的后代[4]。即使现在,也不容乐观。根据2012年的调查数据,初中以下(包括初中)文化程度的比例达到79%,文盲率为3%。文化程度低、读写能力差极大地限制了人们对印刷媒介的接触。纸质媒介的阙如,使读写媒介环境无法形成。

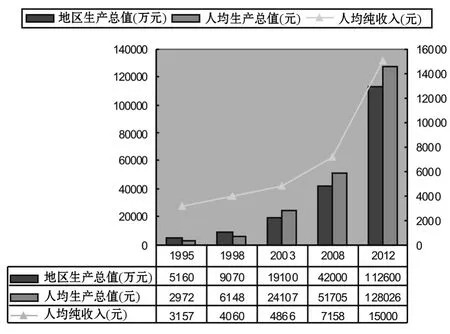

图1 阿克塞县主要经济指标变化情况

第二,民众安定富裕是媒介环境跨越式变迁的经济动力。县城搬迁后,阿克塞县经济走上了跨越式发展的快车道,农牧民人均纯收入快速提升。以县城搬迁前的1995年为参照,以1998年县城搬迁完毕为起点,以每5年为节点,阿克塞县地区生产总值、人均生产总值、人均纯收入变化情况①由于2013年的各项数据尚未公布,故选择距今最近的2012年的数据。数据来源:1995年和1998年数据来源于阿克塞县统计局编《阿克塞历史统计年鉴》;2003年、2008年、2012年的数据来源于《甘肃年鉴》(2004年、2009年、2013年)。如图1所示。

县城搬迁使经济水平在搬迁前的基础上全面跃升,地区生产总值、人均生产总值和人均纯收入每五年倍数增长。2002年,在全国竞争力提升速度最快的县(市)中,阿克塞县位列第9;2002年国家统计局发布的百强县(市)中,阿克塞县位列第90,是甘肃省唯一进入百强县的地区[5]。经济快速发展,民众安定富裕,是媒介环境跨越式变迁的经济基础。众所周知,电子媒介的普遍使用是电子媒介环境形成的坚实基础,而电视、手机、网络等电子媒介的普遍使用又以一定的经济能力为前提。因此,民众富足安定是媒介环境跨越式变迁的重要推动力。

第三,牧民定居是媒介环境跨越式变迁的社会条件。这主要表现在两个方面:一是牧民定居大大降低了输电线路、光缆传输、通信网络等基础设施建设的难度和成本;二是牧民定居使社会对于信息的需求激增,为电子媒介的普及提供了需求基础。

阿克塞县的地形地貌非常复杂,山大沟深,地形狭长,东西长425千米,南北宽125千米,平均海拔3 200米。县城搬迁前,农牧民散居各地,最远的牧区距离旧县城达300公里以上。在此现实情况下,架通输电线路、铺设光缆等基础设施以达到覆盖全县的设想是难以完成的。

以县城搬迁为契机,当地政府大力推进牧民定居工作。2001年,82%的农牧民在新县城定居。2003年到2009年,当地政府利用国家生态移民政策,将散居在山区、草原上的牧民集中到新县城定居。截止2009年,全县95%以上的农牧民定居新县城。阿克塞县成功实现了牧民定居这一艰难任务,也因此成为甘肃省城镇化率最高的县市[6]。牧民定居县城大大降低了基础设施建设的难度和成本,普遍覆盖的设想变得现实而可行。

定居县城使牧民告别了飘忽不定的游牧生活,过上了安稳固定的城镇生活,这是一个巨大的转变。它意味着以前熟悉的东西将慢慢远去,诸多新的事物需要适应与面对,生活方式、生产方式、人际交往方式等需要重新界定和组织。面对新环境和新事物,农牧民普遍表现出强烈的信息渴求,信息需求的人数和数量激增。新的信息需求需要相应的信息供给。然而,口述媒介环境下的信息传播远远难以满足这种激增的信息需求。同时,教育水平低下与读写能力有限,使牧民无法顺利接触纸质媒介。这便为电视等电子媒介的进入留下了巨大的媒介空间。

第四,当地政府强力推进基础设施建设。这是媒介环境变迁的基础性力量。

经济条件、社会条件使电子媒介的广泛使用以及媒介环境变迁具有了极大的可能性,但是这些条件不足以引发媒介环境的变迁。除了这些条件之外,还需要一个重要的条件,即媒介基础设施的建成与完善。生活富足意味着民众有足够的经济能力购买电视机、手机、电脑等电子商品。然而,电子商品仅仅是信息内容的接收器。信息内容要顺利传输并被接收器良性接受,需要完备的基础设施和技术保障。同时,牧民定居仅仅使基础设施建设的难度和成本大为降低,但是这不能等同于基础设施的建成;民众信息需求量激增也不能等同于信息需求的实际满足。可见,基础设施建设和技术更新换代是媒介环境变迁最基本的因素。然而,大规模基础设施建设需要在政府主导下方能完成。政府部门是不是积极有为,直接影响着基础建设的速度和成效,并对电子媒介的广泛使用产生直接影响。

县城搬迁后,阿克塞县政府强化了光缆传输、通讯网络、电力设施等基础设施建设的力度,不遗余力促进相关技术的换代更新。截止2009年,该地区使用光缆传输的有线电视覆盖了全县2020户的85%的家庭,完全覆盖了定居县城的牧农民,偏远地区的牧民借助电视锅收看电视。有线电视可以接收的频道为36个。同时,基础通讯网络形成了以县城为中心、覆盖周边地区的现代化通信网络,电信传输实现了光纤数字化,电话交换实现了程控化。固定电话、移动电话和网络宽带的普遍使用有了技术和设施保障。

四、总结与讨论

媒介环境变迁是一个重要而复杂的研究领域。时空条件不同,媒介环境变迁的动力机制便不同,路径也相异。阿克塞县跨越式媒介环境变迁的生发,源于该地区特殊的经济社会发展模式和历史文化风貌。概而言之,县城搬迁和牧民定居使这一地区经济社会走上了跨越式发展的道路,民众生活富足安定,社会和民众对于信息的需求量激增,基础设施建设的成本大为降低,这为媒介环境变迁创造了一系列经济条件和社会条件。当地政府积极有为,不遗余力推进基础设施建设和媒介技术的更新换代,使媒介环境变迁具备了坚实的设施基础和技术保障。可见,媒介环境变迁是经济、社会和政治等各种因素共同推进的结果,绝非某一单一因素使然。值得强调的是,在西北欠发达地区,尤其是广大的民族地区,由于尚不完全具备媒介技术创新与发明的条件和能力,与发达地区相比具有明显的滞后性,因此媒介技术在媒介环境变迁中的作用并不明显。就变迁路径而言,这一地区媒介环境变迁之所以表现出跨越式变迁的特征,与其特殊的历史文化风貌有直接关系。由于这一地区民众的受教育程度普遍偏低,读写能力普遍较差,所以长期以来沉浸在口述媒介环境当中,读写媒介环境直至今日也没有形成。读写媒介环境的缺席,是生发跨越式变迁的历史文化因素。

虽然本文所探讨的是西北民族地区的一个特殊个案,具有不可复制性,但是它会丰富和深化我们对于媒介环境变迁模式的理解。应当看到,媒介环境变迁并不总是沿着线性轨迹展开,在特定时空条件下,它也会采取一种跨越式变迁的路径。

[1]何道宽.什么是媒介环境学?[J].传播学论坛,2007.

[2]李晓霞.从游牧到定居:北疆牧区社会生产生活方式的变革[J].新疆社会科学,2002,(2).

[3]兰鑫等.阿克塞县基本消灭城乡差别[N].酒泉日报,2002-07-22.

[4]阿克塞哈萨克族自治县概况[M].北京:民族出版社,2008.143.

[5]经济日报社县域经济研究中心,中郡县经济研究所.全国竞争力提升速度最快的县(市)[N].经济日报,2002-3-22(1).

[6]新华社.甘肃省阿克塞哈萨克族自治县:95%农牧民定居城市[EB/OL].新华网.2009-08-12.