差序调解:传统社会家庭纠纷解决的自洽路径

2015-12-25刘蔚

刘 蔚

梁漱溟先生曾讲,中国的传统社会是“以伦理组织社会,以道德代替宗教,以礼俗代替法律”〔1〕的一个社会。在这样的社会中,万事讲求一个“礼”字,礼治秩序尤为重要,正如荀子所讲“人无礼不生,事无礼不成,国家无礼不宁”(《荀子·大略》)。数千年来,历代统治者对于乡土社会的稳定秩序与有序运行极为重视。然而,处于纷繁复杂的日常生活之中,人与人之间产生矛盾和纠纷是不可避免的,“户婚、田土、钱债及一切口角细故,乃民间常有之事”〔2〕。在传统社会中,作为在国家之根本的家庭之内产生的纠纷尤其引人重视。传统社会中家庭纠纷有哪些类型?家庭纠纷的解决是在何种力量的介入之下依照怎样的一种途径达致圆满解决?这都是我们需要探讨的问题。

一、“一纵两横”:传统社会家庭纠纷及其类型

卢梭曾言:“一切社会之中最古老的而又唯一自然的社会,就是家庭。”〔3〕家庭在中国社会中,亦负有极端重要之意义与责任。因人与人相处,造端在家庭。若夫妇不能相处,父母子女不能相处,兄弟姐妹不能相处,最亲切最日常相见者不能相处,则理想的人与人之间相处之道便无可建立。〔4〕家庭的和睦融洽最为国人所看重,“家和万事兴”讲的便是如此。家庭,从本质上来讲乃是婚姻与血缘关系的纽结。家人父子,是其天然基本关系,故伦理首重家庭,父母总是最先有的,再则有兄弟姊妹,即长则有夫妇,有子女,而家族戚党即由此而生。〔5〕因婚姻而缔结成的家庭,既不是简单的个人结合,也并非两个家族的势力组合,其在更深层次上乃是以宗族延续与祖先祭祀为目的。正如《礼记·昏义》说:“婚姻者合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世。”〔6〕家庭矛盾纠纷的产生,不仅影响到家庭内部关系的和睦,也关涉到家族内部与乡土社会秩序的稳定。

家是一个随着血缘关系的远近可以伸缩的单位,人们在绵续性的家中获得历史感和归属感。〔7〕在传统乡土社会中,亲属关系乃是最为基本的家庭关系,家庭纠纷也主要存在于亲属关系之内。许烺光认为,亲属关系普遍地存在于所有社会,并提出用“轴”(dyad)这个概念来研究亲属关系。所谓“轴”,指的是父子、夫妻或母子等两人的关系。按照他的观点,一个家庭体系中总有一个轴表现得特别重要,这可以称之为主轴。他认为,中国亲属体系的主轴是父子。〔8〕此外,葛兆光也认为:“周代礼制的核心,是确立血缘与等级之间的同一秩序,由这种同一的秩序来建立社会的秩序,换句话说,就是把父、长子关系为纵轴,夫妇关系为横轴,兄弟关系为辅线,以划定血缘亲疏远近次第的 ‘家’。”〔9〕

依托于由父母子所构成的家庭三角亲属关系结构,我们认为,传统社会中家庭纠纷主要是指在父母子之间产生的矛盾和冲突。其大致可分为“一纵两横”的三种纠纷类型,即纵轴面向上亲子间 (父母与子女间)的纠纷、横轴面向上夫妻间的纠纷及子女间的纠纷 (见图1)。对于家庭纠纷来讲,任何一条轴线上的纠纷都会对家庭的稳定与和睦构成威胁,破坏家庭内部的秩序与权威。因此,“一纵两横”的三种家庭纠纷类型并无主次之分,唯有事实之别。

图1 传统家庭关系及其主要纠纷类型

夫妻间纠纷,主要体现在夫妻之间的婚内纠纷。夫妻名分一旦确立,人们便更为注重夫妻之间婚姻的维持,并尽量避免纠纷或是避免夫妻间纠纷的升级。在由婚姻缔结而成的夫妻关系中,“夫和妻柔”乃是人伦大道。正如清代天台知县戴兆佳所言:“夫妇为人伦之首,上以事宗庙,下以衍似续,故君子重之,必合之以义,联之以恩,持之以礼,三者备而后正,始之道无愧焉。”〔10〕在传统社会中,夫妻在名义上是平等的,《说文》曰“妻与己齐者也”。〔11〕然而,在现实生活之中,尤其是在以男性为主导的父权制下的传统社会之中,夫妻间存在着事实上的不平等,夫妻之间产生的矛盾与纠纷也是错综复杂的。一方面,在以男性为中心的传统家庭婚姻中,男尊女卑、家无二主的传统思想占据主导地位。妻的行为能力无论从主妇的地位而言,或从母的地位而言都是有限制的,是受丈夫节制的。〔12〕如妻子有“七出”①“七出”是指:无子、淫泆、不事舅姑、口舌、盗窃、嫉妒、恶疾。见萧榕主编:《世界著名法典选编·中国古代法卷》,中国民主法制出版社,1998年4月,第98页。等行为,作为丈夫均可以提出离婚。正如瞿同祖所认为的:“当母权与父权冲突时,则夫权越于妻权,父权越于母权。”〔13〕但从另一方面来说,由于夫妻的缔结也是两大家族的结合,所以,如果妻子一方的家族势力较强,则在夫妻纠纷中夫权或父权便处于弱势地位。如光绪年间曾就任东乡与建昌县知县的董沛所言:“出嫁妇女常恃外族之势挟制其夫,为父兄者亦不以名节为重,多方袒护,比至于再蘸不已。”〔14〕但实际生活中的夫妻纠纷,不能仅从男性权威的视阈来理解,也应从夫妻双方的家族势力来看待。

亲子间纠纷,主要是在家庭关系中亲子之间 (主要包括父子、母子关系)产生的矛盾与纠纷。在中国传统社会之中,贵贱、尊卑、长幼、亲疏各有其礼。〔15〕“为人子止于孝,为人父止于慈”,父子情如一体,“父慈子孝”是此种关系最为贴切的表达。作为子女,必须恪守人子之礼,尽人子之孝。换句话讲,即子女对父母提出的要求应当绝对服从、恭敬有加;生时对父母尽心服侍,死后要供奉祭奠,也就是必须要做孝子。〔16〕然而,在家庭生活之中,亲子之间难免会有子女不听管教,对父母恶语相向、大打出手等“恶逆”事件的发生。无论是在《大清律例》还是在各地族规之中都有专门针对亲子纠纷,尤其是对子女犯上严正处理的条文。如《大清律例》中明确规定“凡骂祖父母、父母,及妻妾骂夫之祖父母,父母者,并绞,须亲告乃坐。”〔17〕《南部档案》之“同治四年 (1865年)南隆陈氏祠规十三条”中规定“一、孝悌之道,人人当尽。凡族中子弟有不思立爱立敬,而敢于抵触父母,傲凌兄长者,扶入宗祠加倍处治。”〔18〕凡此处理亲子纠纷的条文族规在中国传统社会之中不胜枚举,故在传统乡土社会,时人对于家庭纠纷中亲子纠纷的重视程度不可小觑。

子女间纠纷,此类纠纷主要是以兄弟手足之间纠纷为主。在传统社会中,“敦人伦,崇孝悌”是人们处理家庭内部兄弟关系的一般准则。〔19〕因血缘关系而形成的兄弟情谊,自古以来便是家庭伦常之一。在长幼有序的传统家庭关系中,卑幼必须服从尊长的权威而不得有所冒犯,以便家庭有序、兄弟融洽。如《清律辑注》云:“律不严尊长威逼卑幼之事,盖尊长之于卑幼,名分相临,无威之可畏,事宜忍受,无逼之可言,故不着其法。”〔20〕然在传统社会之中,国家虽则提倡并维护父子共产,不鼓励分家,但日常生活中,兄弟间因分家争产而产生的矛盾纠纷却屡见不鲜,此类纠纷不仅不顾兄弟手足之情,更是对尊长权威的挑战。清代沈兆沄认为:“谓父母之一掾一瓦一丝一粒兄弟各有分焉。一认为分内之物便锱铢尺寸所必较。故从兄弟之间或为家而成为国而争,皆各见其为分内耳。”〔21〕如若因为分家析产而造成兄弟之间心生嫌隙、同室操戈,则必致血缘亲情关系的破裂,更会对家庭、家族内生秩序的稳定产生一定的影响。

受制于传统思想中“无讼”、“息讼”等观念的影响,家庭矛盾的纠纷较少上升到县衙成为诉讼案件,而一旦上升为诉讼案件则意味着以婚姻、血缘为基础的家庭亲密关系的破坏。加之,清官难断家务事,家庭内部的纠纷也一般依托于传统乡土社会中的基层组织和民间力量来进行调处解决。

二、“两支五统”:传统社会家庭纠纷调解系统

解决纠纷,就是要运用一套权威的话语体系,对纠纷当事人的纠纷起因、纠纷过程、纠纷后果等进行一个审慎的梳理,并给出一个公正的裁判。〔22〕而能够做出公正裁判的、主持纠纷解决的权威人员便是纠纷调解的主体。在广大乡土社会的民事纠纷解决中,国家制定法发生作用的几率是很少的,或者说,其影响力虽有波及,但人们仍然遵循着祖祖辈辈所形成的习惯。〔23〕在此基础上,传统乡土社会中的民间调解主体便有了发挥其调解作用的巨大空间。

针对家庭纠纷调解的系统,目前国内外学者存在着不同见解。黄宗智认为,中国传统乡土社会的纠纷处理不仅包含处理纠纷的非正式系统 (即中间人、社区和宗亲调解人)和正式系统 (州县官),还存在着一个庞大的“第三领域”。即纠纷当事人一旦告上衙门,便会触发民间和民间与官方两套制度间的互动。一方面是社区或宗族的加劲或重新调解,另一方面,是县衙对原告状词、被告辩词以及各种呈禀的批示。那些批示要么榜示或传达,要么由当事人通过其他渠道获知。而这些常常会直接影响正在进行的民间调解。如果当事双方在这个阶段达成协议,便会具呈要求撤诉,而县官几乎没有例外地会批准就此销案。因而纠纷便在民间与官方制度互动的半制度化了的“第三领域”中得到解决。〔24〕滋贺秀三强调,知县、知州对于民事纠纷进行的审判实质上也是一种调解,并且认为“情理”兼顾的习惯法更是在传统中国根深蒂固。〔25〕虽然国内学者梁治平对“第三领域”有所质疑,但是,这也并不妨碍其对作为民间法之一的带有地域性特征的“习惯法”的重视。〔26〕

针对家庭纠纷调处系统中具体的主体要素,国内学者春杨通过对晚清乡土社会民事纠纷调解制度的研究,提出主持民间纠纷调解的主体主要包括家族、宗族、乡绅、村社、邻里乡亲、以及中人等,并认为宗族调解的成功率最高,其次是中人调解。〔27〕通过对清代南部县衙档案的研究,吴佩林对纠纷调解主体进一步做了研究,他认为纠纷调解主体主要包括邻佑、宗族人等 (包括族正、族长、房长、家长)、乡里组织人等 (包括保正、甲长、牌头、乡约、团首、客总)、绅首、中人等等。〔28〕此外,日本学者中岛乐章通过对明代徽州文书的研究,考察了明代乡村社会的纠纷处理体系,即以老人和里长为中心,与宗族、村落、中人或“众议”等民间调停力量相互补充的纠纷调解体系。〔29〕

上述学者在实地调查及文献研究的基础上对家庭纠纷调解系统及纠纷调处主体都提出了自己独到的见解、进行了较为细致的归纳与梳理,强调了纠纷调解中民间力量的重要性。针对目前的研究,在两方面仍可进行探讨:第一,系统地归纳纠纷调解主体;第二,将前人研究中作为纠纷调解主体的“宗族亲人”进行更为明确的区分,即明确宗亲及姻亲在家庭纠纷调解中的不同角色。

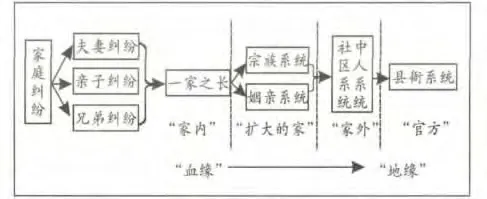

基于“一纵两横”的家庭纠纷类型,我们认为:可以将家庭纠纷的调解主体的来源大体上划分为“两支五统”,即纠纷调解主体系统的官方和民间两个分支,县衙系统、宗族系统、姻亲系统、乡里系统、中人系统五个组织系统。①笔者认为,除文中所涉及的五种调解系统之外,在传统社会中,尤其是在少数民族社会中,源于原始社会宗教仪式以及生活习俗的“神明审判”作为一种民间解决纠纷的方式也不能被忽视。然而基于现存的档案资料,笔者并未将纳入其民间家庭纠纷调处主体系统中。可详见高其才:《论中国少数民族习惯法文化》,《中国法学》,1996年第1期;叶英萍,李春光:《论神明裁判及其影响》,《法学家》,2007年第3期。(见图2)其中,宗族系统与姻亲系统及其主体要素在家庭纠纷调处中扮演了重要角色。然而,需要注意的是,因传统社会是相对封闭的、聚族而居、 “血缘关系”与“地缘关系”相结合的社会,所以,宗族系统、乡里系统或是中人系统中的调解主体在实际家庭纠纷调解中也会存在交织重叠或是共同调处的情况。

图2 家庭纠纷调处主体系统

具体来讲,作为家庭纠纷调解的主体,官方主要包括县官和衙役。县官总被称为“亲民之官”(接触百姓的官)或“地方官”。〔30〕作为掌管一县大小事务的地方“父母官”,绝讼断辟乃是其职责所在。而衙门差役则主要是服役于官府,充当信差、门卫、警员或其他卑贱职役。在传统乡村地区,将县官的命令传达给百姓的唯一方法是派信差送达。于是,衙役就不可缺少。〔31〕因之,在传统乡土社会,一旦家庭纠纷闹到官府县衙,在“息讼”、“抑讼”等传统思想影响之下,纠纷很大程度上便会被县官批示 (即官批民调)或搁置,抑或是在由衙役、乡保或宗族之间半官半民互动的“第三领域”进行。如果家庭纠纷由县官来进行审判,则即跳出了调解的范畴转而上升为诉讼案件。

民间宗族系统中调解主体要素主要包括宗族族长和一家之长。《尔雅·释宗》云“父之党为谓宗。”传统社会的宗族是以血缘亲族为纽带的,一般有三级设置,即族、房和家。〔32〕如若家庭内部产生纠纷,则会由宗族内部的德高望重的人进行纠纷调解。但首先进行纠纷调处的便是一家之长,正如俗语所云:子不教父之过。如果一家之长无法解决家庭纠纷,那么,纠纷调解则会外溢至家族之内,由族长在族众亲属面前决断家庭纠纷的是非曲直。此外,家庭纠纷也可能会引起姻亲系统内调解主体的介入而达致纠纷的解决。

姻亲系统中调解主体要素主要包括家庭关系中母亲的父亲或兄弟。中国的家族是父系的,母亲的亲属称为外亲,仅推及一世,从母亲上溯至她的兄弟之子及姊妹之子,旁推至她的兄弟姊妹,下推及她的兄弟之子及姊妹之子。〔33〕虽然女嫁从夫,但是,其与姻亲系统的情感关系依然存在。而且在姻亲系统之中,其家族仍是以父权家长制为主,家庭权力也都集中于男性尊长之手。如若家庭内部产生纠纷,母亲会求助于姻亲系统,该系统中的父亲或兄弟主动介入则亦可推动家庭纠纷的调处解决。

社区系统中调解的主体要素主要是指乡约里长、邻里乡亲以及士绅。乡约里长指的是因里甲制度而具有半公职性质的基层人员。他们通常由地方绅士及重要人物“公举”,然后由州县官批准任命。〔34〕对于家庭纠纷的调解来讲,作为具有半官方性质的乡约里长,他们一般是会同宗族邻里或是乡绅,共同解决乡土社会中的家庭纠纷。邻里乡亲主要指的是不具有官方身份而与纠纷当事人居所地处于左邻右舍的人,出于邻里情谊或是维护血亲关系的团结和睦,而主动出面调解或是被请来进行家庭纠纷的调处。〔35〕作为中国传统乡土社会的精英阶层,乡绅主要是指古代社会当官退休、辞职回乡之人或科举及第未能仕官及落地士子,在基层乡里有一定影响的人。〔36〕作为维系乡土社会秩序稳定以及家庭纠纷调解的主体,乡绅充当着家庭纠纷的仲裁者和调停人。其多半是采用一种“大事化小,小事化了”的教化方式来处理矛盾纠纷。〔37〕

中人系统中调解主体要素主要是指确立契约的中介人。中人的身份不拘一格,可能是族人、邻居,也可能是亲戚、朋友,还可能是市场交易的经纪人。〔38〕在传统乡土社会,中人对于家庭矛盾纠纷的调解主要是依据情理风俗、伦理观念在家庭内部的口角细故、墓地纠纷、分家析产等方面发挥中人所特有的“凭中劝息”定分止争的作用。

三、“由内而外”:传统社会家庭纠纷的差序调解

在传统乡土社会,理想的状态莫过于通过道德教化来达致“无诉”、“无讼”的社会图景,正如孔子所言:“听讼,吾犹人也。必也使无讼乎!” “无讼”、“抑讼”、“息讼”一直是官方所推崇的,“厌讼”、“耻讼”亦是民间老百姓的普遍心理。加之,家庭作为融婚姻与血缘为一体具有强烈情感纽结的组织,自古便强调“夫妻一体”、“父子一体”、“兄弟一体”,家庭以和为贵,家庭中出现夫妻纠纷、亲子纠纷、兄弟纠纷本身便是不光彩的事情。虽说家庭纠纷的调处系统和主体要素来源广泛,但受制于“家丑不可外扬”等传统思想观念的影响,传统乡土社会家庭纠纷的调解,首先会起始于家内调处,如若此路不通,而后才会依托于宗族系统和姻亲系统调解。

在以父系制度为主的中国传统社会中,家长制度是家庭关系中最主要的特征。父祖是统治的首脑,一切权力都集中在他的手中,家族中所有人口,都在他的权力之下,经济权、法律权、宗教权都在他的手里。〔39〕按照父权思想,一个家庭当是以男子为中心、在男性的支配下开展方方面面的活动,正如瞿同祖所言:“在家无二主的最高原则之下,女子便被排斥与家长之外,只有家中男系后裔才有做家长的资格,不要说妻是从夫居的,妻正位于内,不得为家长,就是夫死,也只能由子或孙继之为家长,母或祖母虽尊于子孙也轮不到他们。〔40〕”在父权制的影响下,如若家庭内部产生矛盾和纠纷,尤其是兄弟之间产生纠纷,那么,父亲作为家庭的一家之长理应进行调解。

此外,如果家庭纠纷无法在家庭内部解决,那么,以血缘为纽带的宗族系统便会为了维护宗族内部的稳定和秩序而介入调解。宗族是以父系血缘为主“扩大的家”的概念。清代国家制定法明确赋予宗族族长以调解户婚田土等民事纠纷的权力及劝导风化的职责,肯定了宗族调解的合法性和优先权。《大清会典事例》规定:“议准聚族而居,丁口众多者,准择族中有品望一人为族正……族长及宗族内头面人物对于劝道风化及户婚田土竞争之事有调处的权力。”〔41〕而且,在聚族而居的熟人社会之中,宗族内部成员最是了解家庭纠纷的来由,从而能够有的放矢地进行调解。宗族系统对于家庭纠纷的调解也是在情理之中的。

那么,在传统乡土社会,家庭纠纷为何会引致姻亲系统的介入呢?作为以母系血缘为主的仅推及一世的“家”的延伸,笔者认为,基于三类情况,姻亲系统会介入家庭纠纷:第一,夫妻之间产生纠纷,妇女向母族寻求庇护;第二,夫死妻在,如若产生家庭纠纷,妇女只能依靠姻亲系统;第三,兄弟纠纷,主要是涉及到分家析产的纠纷。

关于姻亲系统介入家庭纠纷的第一类情况。在宗族社会中,“合二姓之好”的婚姻本身并不仅仅是指男女二人和男女两家,而是指男女两族。婚礼的举行就是妇女由母族过渡到夫族的一个标志。〔42〕婚后,虽然从身份来讲妇女已经不属于原有的宗族,但是,其依然会与母族的亲属有着深厚的情感上的联系。换句话说,从某种程度上,妇女对夫权或夫族的依赖多是身份上的,而对父权及母族的依赖更多是感情上的,而且这种由血缘建立起来的亲情关系并不会因妇女身份的改变而发生变化。〔43〕夫妻之间一旦发生矛盾纠纷,妇女向母族寻求帮助后,姻亲系统自然会出面干涉,要么采取调解的方式,要么直接采取诉讼的方式。如宝坻县刘倪氏嫁到刘家后,备受其长嫂的打骂。女儿不堪忍受跑回娘家,其父倪永祥将其送回。在女儿再次遭到打骂之后,倪永祥上诉至县衙。〔44〕

关于姻亲系统介入家庭纠纷的第二类情况。在男尊女卑的传统社会中,夫妻之间的地位是不平等的。在三从主义①《礼记·郊特牲》云:“妇人从人者也,幼从父兄,嫁从夫,夫死从子”。之下,妇女自生至死可说皆处于从的地位,无独立意志可言。女子出嫁时,父母戒之曰: “必敬必戒,无违夫子”,从出嫁时起便由父权之下移交夫权,夫代替了昔日的父亲。〔45〕所以,如果丈夫在世,母族之人是不能够随意干预夫家家庭纠纷的。正如清知县董沛所言:“盖妇女内夫家而外母家,既有丈夫,外家不许过问。”〔46〕但当妇女的丈夫一旦去世,成为“孀妇”的妇女在夫家便无所依靠,当面对家庭内部的母子纠纷或是兄弟纠纷之时,其只能依靠姻亲系统。而夫家也会因“孤儿寡母,天下穷民无告”而承认其对“父权”的部分回归。〔47〕如在四川巴县周王氏的丈夫去世之后,其二儿子周廷相对其恶语相向、出言顶撞,周王氏将其告到县衙并最终令周廷相饱尝牢狱之苦,而后在孀妇周王氏将母子纠纷告知其哥哥王胜先后,由王胜先到县衙递上保状,使得周廷相得以释放,家庭母子纠纷至此解决。〔48〕

关于姻亲系统介入家庭纠纷的第三类情况。尽管国家法律禁止“别籍异财”,但“其父母许令分析者,听”的规定显然也承认了儿子在父母主持下进行分家析产的合法性。〔49〕由此在乡土社会中,兄弟间关于分家析产的利益纷争不断。因传统乡土社会是聚族而居的社会,加之地缘和血缘的存在以及宗族内部利益的纠葛,所以,由姻亲系统的老娘舅来介入解决家庭纠纷是最好的选择。作为家庭之外的第三方权威,〔50〕娘舅在调解纠纷中的权威能够得以发挥更是体现了人们对于传统权威话语体系“合法性”的认可。传统权威的“合法性”不仅来源于人们公认的同意与信任,更重要的是人们对于其背后的一整套的稳定的价值观念的认同。娘舅作为男性,得益于父权制社会历代承袭的一整套规范秩序的运行逻辑,自然而然地具有了社会公认的地位和权力。此外,舅甥关系作为一种特殊的家庭关系,舅甥情谊,更是亲属人伦情感中与母亲相提并论的一种特殊情感,正如潘光旦先生所言:“成年的弟兄吵架,到不得开交时,总要请娘舅出来调解;兄弟分爨分家,也总要把他请来做中正人;老父母健在,要请他,不健在,当然更少不得他”。〔51〕

当然,如若家庭纠纷在“扩大的家”中仍无法得到解决,即在宗族和姻亲调解系统仍未能圆满调处解决,则家庭纠纷便外溢出“大家”的范围,进入地方性社区,由地方社区系统和中人系统中的各种调处主体继续进行纠纷的调处解决。

图3 传统乡土社会家庭纠纷的差序调解

至此,我们大致能够总结出传统乡土社会之中家庭纠纷的解决路径 (见图3)。即家庭纠纷的解决大致是遵循“由内而外”的路径,由“家内”至“家外”逐步向外延扩展,夫妻纠纷、亲子纠纷、兄弟纠纷一般是在由父母子三人组成的家庭内部由一家之长来解决。如若在家内无法解决,则外延至扩大的家庭由宗族系统或是姻亲系统的成员调处。如果家庭矛盾纠纷还是无法解决,则会“外溢”至“家外”,通过社区系统或是中人系统予以解决。不过,在民间纠纷调处系统仍然无法解决家庭纠纷时,借由县衙系统的公权力来予以处理,则会是无可奈何的最终解决方式。纠纷诉诸公权力是必不可少的,可以被视为社会的最后一道防线。〔52〕

如上所述的家庭纠纷调处路径就好比是乡土社会中的差序格局。〔53〕即家庭纠纷调处在以“家内解决”为中心的基础上,按照亲疏远近、不同层次的纠纷调处系统一圈圈推出去,在各类纠纷调处主体要素不断介入之下所联系互动而成的调解路径,亦即从“血缘”到“地缘”的一种自洽的纠纷调解路径,我们称之为:差序调解②当然,在传统社会中,聚族而居的村落社区意味着血缘的亲属关系是附着在特定地域的,社区系统以及中人系统中的纠纷调解主体也可能就是族内的成员,对于这一点笔者并不否认。差序调解,更深层次上意指纠纷调解主体选择的逻辑路径,亦可被视为理想路径,而不单仅是指传统社会实际纠纷解决的现实表象。。

不可否认,差序调解的自洽路径乃是一条较为理想化的家庭纠纷解决路径。在现实日常生活中,家庭纠纷复杂多样、错综复杂,加之地域差异、风俗习惯等原因,家庭纠纷的调解主体和调解路径必然会存在显著不同。在面对家庭纠纷之时,农民在处理纠纷中会根据自身所处情境的差异,遵从一种适当的规范取向,理性地选择一种适当的纠纷解决途径,以实现理想的目标。〔54〕

四、小 结

传统社会家庭纠纷的产生和解决,深深植根于传统儒家伦理纲常和乡土社会关系网络之中。基于家庭内部父母子的家庭关系结构,“一纵两横”的三种家庭纠纷类型的解决并不仅限于对家庭内部的权威和秩序的维护,其在更深层次上对宗族秩序和乡土社会稳定也具有至关重要的影响。作为家庭纠纷解决的调处系统,“两支五统”的调处系统及其主体要素对于家庭纠纷的解决从来不是压制性、强制性的,而是还原性、恢复性的,重在恢复和确保家庭、家族以及地方社区的人与人之间关系的和睦有序。同时,传统社会家庭纠纷无论是基于何种层面的调解,其并不仅仅涉及到纠纷当事人双方,家庭、宗族、社区等成员的围观和传播也从另一方面凸显了自洽的差序调解路径对于家庭纠纷的发生也是预防性的,既能够使儒家的纲常礼教深入人心,亦能起到宣扬传播的作用,更能够在回旋互动的空间中充分发挥民间纠纷调解的力量,维护传统乡土社会秩序的稳定。回眸今日,在法治社会大背景之下,在原子化的陌生人社会中,传统家庭纠纷调解系统已然分崩离析,如何重新构建家庭纠纷抑或者说是民间纠纷的调解机制,加强基层社区的治理,重塑城乡社区良性秩序的问题,更是值得令人深思。

〔1〕〔5〕梁漱溟.中国文化要义〔M〕.上海:上海人民出版社,2011.275-276,78.

〔2〕〔10〕〔14〕〔15〕〔19〕〔21〕〔42〕〔43〕〔44〕〔46〕〔47〕〔49〕吴欣.清代民事诉讼与社会秩序 〔M〕.中华书局,2007.2,40,40,300,40,41,153,154,154,154,154,43.

〔3〕卢梭.社会契约论〔M〕.何兆武译.商务印书馆,2003.5.

〔4〕钱穆.民族与文化〔M〕.九州出版社,2011.13.

〔6〕〔11〕〔12〕 〔13〕 〔20〕 〔33〕 〔39〕 〔40〕 〔45〕瞿同祖.中国法律与中国社会 〔M〕.中华书局,2007.97,112,114,18,48,1,6,114,112.

〔7〕郭星华,汪永涛.农民行动逻辑的演变〔J〕.黑龙江社会科学.2012,(4).

〔8〕〔16〕夏建中.文化人类学理论学派——文化研究的历史〔M〕.中国人民大学出版社,1997.204,204-205.

〔9〕毛国权.宗法结构与中国古代民事争议解决机制〔M〕.法律出版社,2007.11.

〔17〕萧榕主编.世界著名法典选编·中国古代法卷〔M〕.中国民主法制出版社,1998.1013.

〔18〕〔28〕吴佩林.清代县域民事纠纷与法律秩序考察〔M〕.中华书局,2013.75,102-104.

〔22〕刘正强.新乡土社会的事件与文本——鲁县民间纠纷的社会学透视〔M〕.上海社会科学院出版社,2012.1.

〔23〕〔27〕〔32〕〔34〕〔35〕〔36〕〔37〕〔38〕〔41〕春杨.晚清乡土社会民事纠纷调解制度研究〔M〕.北京大学出版社,2009.2,58,59,145,88 -89,126,127,104,60.

〔24〕黄宗智.中国法律的实践历史研究〔J〕.开放时代.2008,(4).

〔25〕滋贺秀三.清代诉讼制度之民事发源的考察—作为法源的习惯〔A〕.滋贺秀三,等.明清时期的民事审判与民间契约〔C〕.法律出版社,1998.54-96.

〔26〕梁治平.《清代习惯法:社会与国家》导言〔A〕.梁治平.法律史的视界—梁治平自选集〔C〕.广西师范大学出版社,2013.415-442.

〔29〕〔日〕中岛乐章.明代乡村纠纷与秩序〔M〕.郭万平,高飞译.江苏人民出版社,2010.49-50.

〔30〕〔31〕瞿同祖.清代地方政府 (修订译本)〔M〕.范忠信,何鹏,晏锋译.法律出版社,2011.30,95.

〔48〕四川档案馆编.清代巴县档案汇编·乾隆卷〔M〕.档案出版社,1991.180.

〔50〕靳晓芳.舅权:家庭中的第三方权威〔J〕.中央民族大学学报 (社会科学版),2009,(4).

〔51〕潘光旦.论中国父权社会对于舅权的抑制〔A〕.潘光旦.潘光旦文集 (第十卷) 〔C〕.北京大学出版社,2000.459.

〔52〕张文香,萨其荣桂.传统诉讼观念之怪圈— “无讼”、“息讼”、“厌讼”之内在逻辑〔J〕.河北法学.2004,(3).

〔53〕费孝通.乡土中国〔M〕.上海世纪出版集团,2007.26.

〔54〕郭星华,王平.中国农村的纠纷与解决途径—关于中国农村法律意识与法律行为的实证研究〔J〕.江苏社会科学.2004,(2).