梯形横断面鱼道内水流特性分析

2015-12-24宣国祥王晓刚

李 恒,宣国祥,2,王晓刚,谭 箐

(1.南京水利科学研究院, 江苏 南京 210029;2.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室, 江苏 南京 210029)

梯形横断面鱼道内水流特性分析

李恒1,宣国祥1,2,王晓刚1,谭箐1

(1.南京水利科学研究院, 江苏 南京 210029;2.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室, 江苏 南京 210029)

摘要:对梯形横断面鱼道内的水流进行数值模拟计算,分析了不同竖缝过水断面面积比下鱼道池室内各个水层的水流流速与流态特征。研究表明:梯形横断面鱼道具有明显的三维特性,低水层池室内出现大面积回流,高水层则为两个小面积回流;鱼道过水断面面积比的增大对最大水流流速的改变不明显;梯形鱼道和竖缝式鱼道之间具有相似性,使得对梯形横断面鱼道的研究可以借助竖缝式鱼道的研究方法和手段。

关键词:梯形横断面;竖缝过水断面面积比;最大流速;回流

近年来,随着我国国民经济的快速发展,水资源的开发和利用加大,在河流上修建的大坝越来越多。这些水工建筑物在发挥发电、灌溉、航运、防洪、供水等效益的同时,对河流生态系统也会产生一定的不利影响,对鱼类及其它洄游生物产生深远的负面效应[1]。因而为了恢复河流的连通性,帮助鱼类及其它洄游生物正常洄游,保护河流生态系统,需在河流上修建过鱼建筑物,其中鱼道的应用最为广泛[2]。

国内外学者对鱼道的水力特性进行了大量的研究,其中最多的是竖缝式鱼道[3]。徐体兵[4]等通过对竖缝式鱼道进行数值模拟计算,研究了鱼道水池长宽比和隔板墩头布置体型对水池内水流流态的影响;边永欢[5]等通过数学模型验证总结得出,竖缝断面平均流速值的大小对于水池内主流区分布、主流流速的沿程衰减规律以及竖缝断面流速分布并无显著影响;张国强[6]等在已有研究基础上合理取用竖缝式鱼道的长宽比、导板长度、导向角度等参数,采用数值模拟方法,进一步研究了竖缝宽度对水池内水流结构的影响,并给出了其合理取值范围;Wu S[7]通过实验研究发现鱼道的坡降在5%时,流态有明显的二维特征,当坡降在10%和20%时,上下层流态出现差异而表现为三维特征,因此他认为,当竖缝式鱼道坡度小于5%时,鱼道池室内水流具有二元特性;2002年,Fujihara M[8]应用二维浅水模型进行鱼道水流的水力特性计算,研究结果表明:池室内最大流速出现在竖缝下游而不是在竖缝处。汪红波对淹没孔口式横隔板鱼道的流态和紊动能进行研究,验证了其水流的固定特性,消能效果好[9]。

然而,这些研究大多是基于竖缝式鱼道的二元特性,而对鱼道的三维性研究却不多[10],为了研究其它体型鱼道内部的水流特征,因此本文利用数值模拟技术对梯形横断面鱼道池室内的水流结构进行研究,分析其三维水流特性,为鱼道结构设计提供更多的参考。

1数学模型的建立及验证

1.1 数学模型

梯形横断面鱼道池室的过水断面面积自下而上在不断增大,为研究其水流结构特性,选用三维数学模型k~εRNG湍流模型进行模拟计算,其控制方程如下[11-12]:

(1)

(2)

(3)

(4)

计算区域和边界条件:在模型计算中,模拟计算5级水池,为了尽量减小进出口边界对池室内流场的影响,进口断面距离第一级水池8.0 m,出口距离第5级池室9.0 m。进口设为固定水位,出口为压力出流,水面设为对称边界,其它为固壁边界。鱼道坡度J=1:70,池室长度L=5 m,水深h=2 m。整体视图及横断面视图见图1。

图1模型图

1.2 模型验证

通过模型试验[13]对数值模拟计算的结果进行验证,试验过程中上游水位利用水库中平水槽进行控制,下游水位采用溢流板控制,隔板竖缝过鱼孔的最大流速采用三维ADV和旋桨流速仪测量,池室内的流场采用三维ADV测量,鱼道流量采用三角堰进行测量。

分别对靠近竖缝处断面1#,池室中间断面4#,下一竖缝处断面7#三个断面在水深1.2 m处的流速试验实测数据和数值模拟数据进行对比,由图2可见,二者的流态基本一致,流速大小也基本吻合。因此,采用k~εRNG模型适当,所选的计算方法合理。

图2 实测值与模拟值对比

2模拟结果分析

为了研究竖缝过水断面面积比[6]对鱼道内的水流结构的影响,本文在保持鱼道的长宽比不变,进出口边界条件一致的情况下,改变竖缝过水断面面积比,模拟研究了不同竖缝过水断面面积比下鱼道内的水流特性。

2.1 不同水平断面上的最大流速变化

模拟工况见表1,研究距离底层0.1h,0.3h,0.5h,0.7h,0.9h处(水层与底部的距离用z表示)的最大流速值,图3(a)为竖缝过水断面面积比对不同水层的最大流速值的影响。

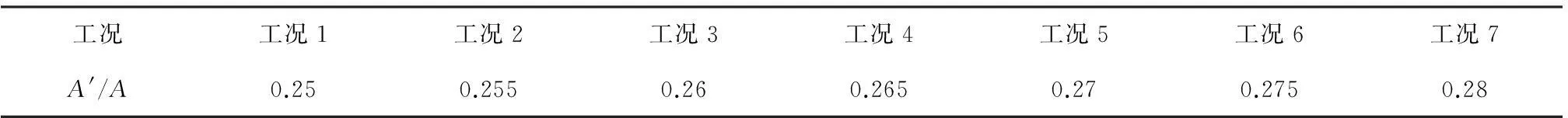

表1 工况列表

由图3可以看出:

图3各工况下的最大流速

(1) 距离底部0.1h、0.3h的水层,随着竖缝过水断面面积比的增大,最大流速值基本不变;而在距离底部0.5h和0.7h,0.9h水深处,随着竖缝过水断面面积比的增大,最大流速则表现为缓慢下降的趋势。

其中:A′表示竖缝断面的面积;A表示鱼道池室的横断面面积;A′/A为竖缝过水断面面积比。

(2) 竖缝过水断面面积比一定时,随着z的增大,最大流速表现为增大的趋势,z由0.1h增大到0.5h,最大流速的增幅约为22%;z由0.5h增大到0.7h,最大流速值增幅缓慢,平均增幅为7%,z由0.7h增大到0.9h,流速值则略有下降,不同水层的最大流速的不同,表明梯形横断面鱼道的三维特性显著。

(3) 如图4所示,由模拟工况流速等值线图可知,由整体流场图可以看出,池室内的水流流向为“S”型,弯曲程度较大,大流速水流在一个池室内发生两次方向偏转,从竖缝处流出来的水流直接撞击边墙,一方面起到了消能的作用,另一方面,急速的撞击对鱼类的正常上溯有一定的影响。增大竖缝过水断面面积比使得鱼道内水流的弯曲度略微的消弱,但是改善并不是十分明显。

图4鱼道池室内整体水流流速等值线图

2.2 鱼道内水流结构分析

梯形横断面鱼道具有明显的三维特性,相同情况下,不同水层池室内的流态差异较大。

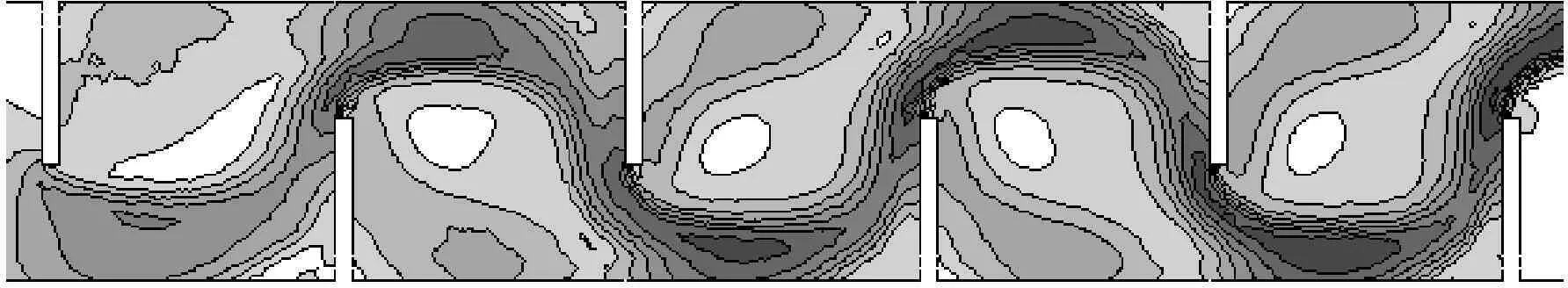

(1) 池室内低水层水流结构分析:如图5(a)(颜色深代表流速大,颜色浅代表流速小),距离底部0.1h的水层,鱼道内没有明显的主流(称流速大于竖缝设计平均流速的水流为主流),由于受到底部固壁边界和池室结构的影响,鱼道内形成了大面积回流,其中大面积回流起始于隔板的后侧,终止于隔板下游0.8L处,回流宽度为隔板的宽度,流速较小;在0.8L至下一隔板处形成了流速较大的小面积回流,由于隔板的阻水作用,最大流速出现在隔板末端靠近竖缝处。随着水层的升高,回流进一步发展,大面积回流的宽度略有增大,主流依然不明显。

图5不同水层的池室内水流结构

(2) 池室内中水层水流结构分析:如图5(b),距离底部0.5h的水层,原来的小面积回流与竖缝处的水流形成了主流,该主流是从上游竖缝处流出,流向隔板下游边墙,撞击到边墙后主流沿鱼道池室长度的方向行进,在0.8L处受到下一竖缝的作用而发生偏转,主流进入下一竖缝;隔板后大面积回流的宽度略有增加,由于受主流的挤压作用,大面积回流的长度有一定程度的减小。

(3) 池室内高水层水流结构分析:如图5(c),随着水层高度z的继续增加,鱼道池室的宽度不断增大,主流的宽度也相应增大;隔板后的大范围回流逐步分割成了两个相邻的小范围回流。这是因为随着水层的增高,隔板挡水的位置相应往左移动,使得竖缝处流出的水流分成两股,一部分直冲右侧边墙,另一部分流向左侧,流向左侧的水流冲散了原来的大面积回流,形成了小范围的流速较大的回流,因此,水层高的池室内有两个小范围的回流,靠近左侧边墙的回流流速较大;高水层中的小范围回流相对于大范围回流来说,更有利于鱼类的上溯。

(4) 紊动能分析:紊动能作为衡量水流紊动状态的重要指标,是因紊动而引起的水流能量损失的主要体现[14],紊动能反应脉动流速振幅的特性,如果池室中鱼类所经过的水流紊动能过大,将会使鱼类迷失方向,体力消散过快,无法顺利上溯[15]。分别选取0.1h,0.5h,0.9h的界面对鱼道池室进行紊动能的分析,紊动能的模拟结果见图6。由图6可以看出,紊动能主要产生于竖缝处和隔板前,水层离底部的距离越大,鱼道池室的紊动能越大。

2.3 梯形横断面鱼道与竖缝式鱼道简要对比

竖缝式鱼道与梯形横断面鱼道作为隔板式鱼道的典型代表,其建筑材料,结构型式,水流流态等具有一定的相似性,仅从直观的现象进行分析。二者均为工程型鱼道[16],建筑材料采用钢筋混凝土,边壁较为光滑;梯形鱼道由于其上宽下窄的结构型式,具有占地面积大,施工相对复杂的特点。

图6鱼道池室内不同水层的紊动能

分析比较竖缝式鱼道和梯形鱼道池室内的水流流态特点:竖缝式鱼道具有明显的二维特性[7],无论是竖缝处断面还是池室断面,水流流态在上中下层的分布都能基本吻合,因此,在今后的研究中,涉及竖缝式鱼道的研究可按实际要求简化为二维模型进行计算;梯形式鱼道具有三维特性,在边壁和竖缝处尤为明显。但是在结构设计和体型布置方面,二者具有相似性,在研究梯形横断面鱼道时,竖缝式鱼道的设计原则和研究方法值得借鉴。

3结论

(1) 横断面为梯形的鱼道呈现出明显的三维特性,在上下游水位一定时,竖缝过水断面面积比对鱼道内最大流速的影响很小,竖缝过水断面面积的增大会改善池室内的水流弯曲度。

(2) 鱼道不同水层高度的水流结构不同,下层水流形成大面积回流,上层水流则形成两个小面积回流,有利于鱼类的上溯。

(3) 梯形横断面鱼道紊动能随着水层的增高而增大。

本文借助数学模型定性的对水流结构进行分析和说明,缺乏定量的分析,今后需要进一步研究;目前国内外竖缝式鱼道进行了大量的研究,但是对梯形鱼道的研究资料却有限,可以借助对竖缝式鱼道研究的方法和手段对梯形鱼道进行进一步的探究。

参考文献:

[1]南京水利科学研究所.鱼道[M].北京:水利电力出版社,1982.

[2]王桂华,夏自强,吴瑶,等.鱼道规划设计与建设的生态学方法研究[J].水利与建筑工程学报,2007,5(4):7-12.

[3]Liu M, Rajaratnam N. Mean flow and turbulence structure in vertical slot fishways[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2014,132(8):765-777.

[4]徐体兵,孙双科.竖缝式鱼道水流结构的数值模拟[J].水利学报,2009,40(11):1386-1391.

[5]边永欢,孙双科.竖缝式鱼道的水力特性研究[J].水利学报,2013,44(12):1462-1467.

[6]张国强,孙双科.竖缝宽度对竖缝式鱼道水流结构的影响[J].水力发电学报,2012,31(1):151-156.

[7]Wu S, Rajaratnam N, Katopkdis C. Structure of flow in vertical slot fishway[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2014,125(4):351-360.

[8]Fujihara M, Yamanaka S, Izumi T, et al. Numerical investigation of flow in various types of vertical slot fishways and the function of baffles[J]. 水产工学,2012,49(2):85-92.

[9]汪红波,王从峰.横隔板式鱼道水力特性数值模拟研究[J].水电能源科学,2012,30(5):65-68.

[10]郁关明,曹娜.我国鱼道建设的现状、问题与建议[C]//环境保护部环境工程评估中心, 浙江绍兴,2010.

[11]罗小凤,李嘉.竖缝式鱼道结构及水力特性研究[J].长江科学院院报,2010,27(10):50-54.

[12]董志勇,冯玉平,Alan Ervine.异侧竖缝式鱼道水力特性及放鱼试验研究[J].水力发电学报,2008,27(6):126-130.

[13]李中华,宣国祥.丹巴水电站可行性研究阶段遇到模型试验研究报告[R].南京:南京水利科学研究所,2014.

[14]王远坤,夏自强,王栋,等.河流鱼类产卵场紊动能计算与分析[J].生态学报,2009,29(12):6359-6365.

[15]曹庆磊,杨文俊,陈辉.异侧竖缝式鱼道水力特性试验研究[J].河海大学学报:自然科学版,2010,38(6):698-703.

[16]DVWK. Fish passes-Design, dimensions and monitoring[M]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002.

DOI:10.3969/j.issn.1672-1144.2015.04.009

收稿日期:2015-04-01修稿日期:2015-05-01

基金项目:水利部公益性行业科研专项经费项目“仿生态鱼道建设的核心技术研究”(201001033);江苏省“333”工程科研项目(BRA2010165)

作者简介:李恒(1988—),女,山东菏泽,硕士,主要从事鱼道水力学方面的研究。E-mail: 597951670@qq.com

中图分类号:TV131

文献标识码:A

文章编号:1672—1144(2015)04—0045—05

The Flow Characteristics Analysis of Trapezoidal Cross-section Fishways

LI Heng1, XUAN Guoxiang1,2, WANG Xiaogang1, TAN Qing1

(1.NanjingHydraulicResearchInstitute,Nanjing,Jiangsu210029,China;2.StateKeyLaboratoryofHydrology-WaterResourcesandHydraulicEngineering,Nanjing,Jiangsu210029,China)

Abstract:Numerical simulations were used to analyze the flow pattern of trapezoidal cross-section fishways and the structural characteristics of the flow in different water layers in this paper. The results showed that the flow in trapezoidal cross-sections presented three-dimensional characteristics, a large reflux occurred in the lower water layer while 2 small ones in the higher water layer; the increase of cross section area ratio in the fishway had little effect on the maximum flow rate; the research method of the trapezoidal cross-sectional fishways could be referred to that of the vertical slot ways due to the similarity they share.

Keywords:trapezoidal cross-section; cross section area ratio in the slot; maximum flow rate; reflux