不同浓度5-氨基酮戊酸光动力疗法治疗面部泛发性扁平疣临床观察

2015-12-23党育平那爱华

李 强,焦 彬,党育平,刘 雯,蔡 宏,乔 丽,那爱华,刘 玮

病毒疣是一种人乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)感染的增生性皮肤病,临床表现多种多样,主要与病毒类型及感染部位相关。HPV3、HPV10 感染的皮损多表现为扁平疣,好发于面部,容易复发,治疗困难[1]。传统治疗包括局部外用维A 酸类药物、抗肿瘤药物、冷冻、电灼以及CO2激光等。目前冷冻治疗对大多数患者是首选,但冷冻易引起色素沉着、瘢痕。5- 氨基酮戊酸(5- aminolevulinic acid, ALA)光动力疗法可以有效地避免有创治疗带来的并发症[2-4]。本研究采用自身随机对照研究,对比5%、10%、20%ALA 浓度的光动力疗法治疗泛发性扁平疣患者的临床疗效,并进行疗效对比,判断其影响疗效的相关因素。

1 病例与方法

1.1 病例资料

入选患者为2014 年1 月—2014 年8 月我院门诊已经确诊为难治性、泛发性、双侧累及的面部扁平疣患者,年龄≥18 岁,经过空军总医院伦理委员会批准,患者须签署知情同意书。排除标准:免疫功能低下者、全身状况差、怀孕、哺乳期或6 个月内接受其他治疗者等。

1.2 治疗方法

主管医生负责配制新鲜5%、10%、20%ALA 霜剂(艾拉,上海复旦张江生物医药股份有限公司),双盲标记。治疗护士将患者面部皮损分为左右两侧,清洁皮损,随机涂抹不同浓度的ALA 霜剂,塑料薄膜封包3 h,用波长为633 nm、功率为126 mW/cm2红光LED 激光器照射,每次15 min,间隔10 min,缓解疼痛,连续2 次照射,单次总照射剂量为113 J/cm2。黏膜部位皮损外敷ALA 霜剂3 h 后,外敷利多卡因乳膏30 min 后再行照射,可减少疼痛反应。每2 周1 次,连续3 周,累积照射剂量为339 J/cm2。

1.3 疗效判定

治疗前和治疗后4、8、12 周对患者治疗皮损分别摄像、计算皮损数量,临床疗效判定由其他主治医生判定。疗效评估标准以皮损数目减少为指标,皮损清除率(%)=(治疗前皮损数目–治疗后皮损数目)/治疗前皮损数目×100%。痊愈:皮损数目减少≥100%,显效:皮损数目减少70%~99%,好转:皮损数目减少20%~69%,无效:皮损数目减少< 20%。治疗后8 周和12 周再次评价疗效。

1.4 不良反应

每个随访周期记录治疗中及治疗后不良反应,疼痛程度统计依据疼痛视觉模拟评分(VAS)来判断[5],最重为10 分,最轻为0 分,嘱患者治疗结束后填写。局部或全身光毒反应诊断标准依据国际肿瘤协会通用中毒标准。其他长期不良反应包括局部水肿、色素沉着由其他无关医生进行判定。

1.5 统计学方法

数据的统计、分析及绘图采用国际通用的SPSS10.0 统计软件,少数表格登记时有单项遗漏者,则剔除单项,剩余为有效资料,以实际有效资料作例数统计各单项内容,统计单元以治疗面进行计算。疗效指数采用卡方检验,以P <0.05 或0.01 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病例资料

2014 年1 月—2014 年8 月共55 例患者入组,最后1 例于2014 年8 月完成入组。55 例患者中男12 例,女43 例,平均年龄26 岁(18 ~53 岁),平均病期39.2 个月;病情稳定者占13.6%,进展者81.8%,快速进展者4.5%;肤色皮损患者22 例,咖啡色23 例,灰褐色10 例,并发同行反应43 例。5% ALA 组共34 个治疗面,10% ALA 组37 个治疗面,20% ALA组39 个治疗面。治疗4 周和8 周分别有1 例和6 例患者失访,主要因不良反应停止治疗。

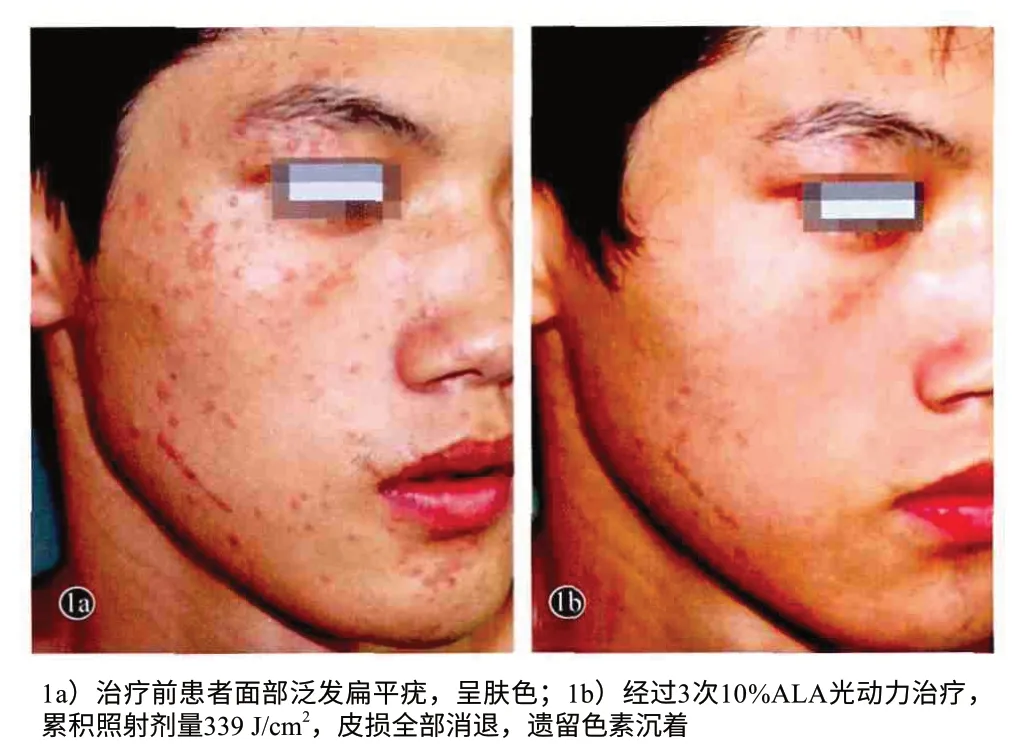

2.2 治疗反应

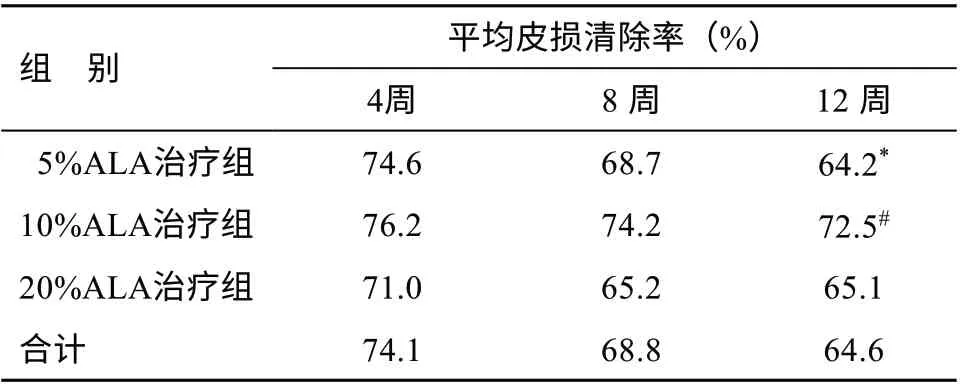

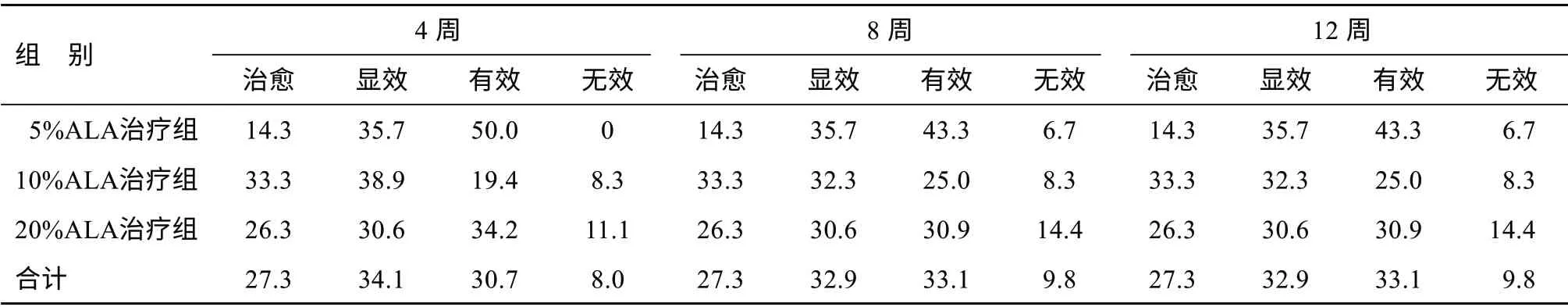

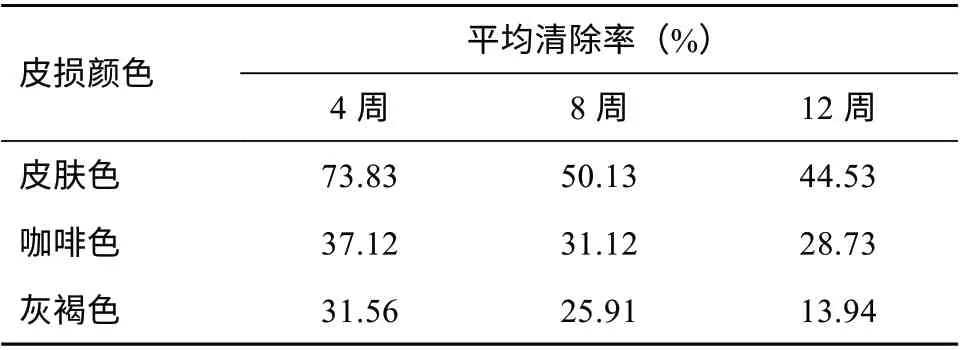

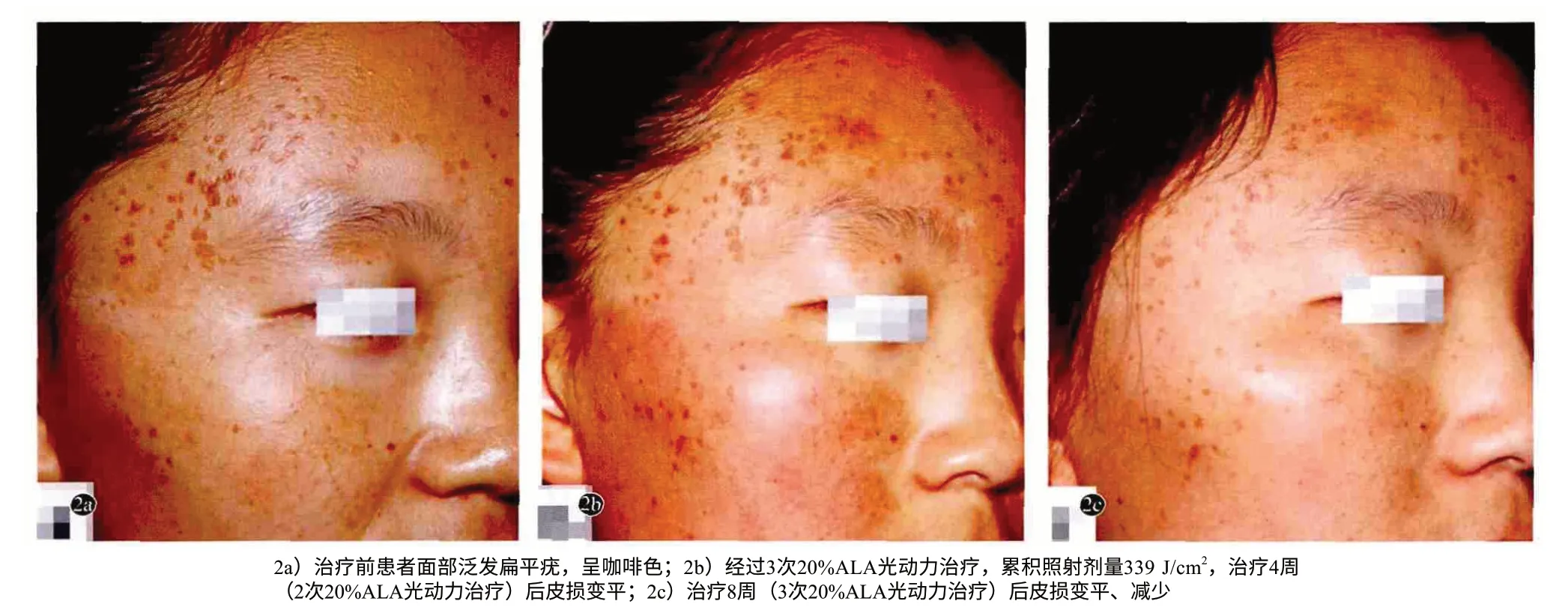

治疗4、8、12 周后皮损平均清除率分别为74.1%、68.8%、64.6%(表1)。随访结果显示,3 组平均清除率差异并无统计学意义( χ2= 0.708,P >0.05;χ2= 0.375,P >0.05)。光动力治疗12 周后,皮损清除率与ALA 浓度无显著相关(P >0.05)。5% ALA 治疗组治愈率显著低于10% ALA 治疗组(14.3%、33.3%,χ2= 5.008,P <0.05)( 表2) 和20% ALA 治疗组(14.3%、26.3%,χ2= 4.446,P < 0.05)(图1,2)。3 个随访周期的皮损清除率与患者性别、年龄、病期、活动度、同形反应以及诱发因素均无显著性相关(P >0.05)。然而,皮损的颜色与治疗反应显著相关(Pearson 关联分析,P=0.023),肤色皮损优于咖啡色、灰褐色皮损(44.53%、28.73%、13.94%,t=2.674,P <0.01;t=2.705,P <0.01),后两组之间差异无统计学意义,治疗4、8 周后结果与12 周随访结果类似(表3)。

表1 不同浓度光敏剂光动力治疗扁平疣清除率比较

表2 不同浓度光敏剂光动力治疗扁平疣疗效比较 (%)

表3 不同阶段皮损清除率与皮损颜色的关联性比较

2.3 复发

24 例皮损完全清除的患者中,4 例复发,其中第8 周复发1 例,第12 周复发3 例,复发率为16.7%。复发后2 例接受5%ALA-PDT 治疗,接受10%ALA和20%ALA 治疗各1 例。统计结果显示,皮损复发与光敏剂浓度、皮损颜色、病期、活动度、性别、年龄均无显著性相关(P >0.05)。

图1 泛发性扁平疣患者面部皮损治疗前后临床表现

2.4 不良反应

所有患者在治疗期间均出现不良反应,包括皮损出现轻、中度红斑和水肿, 24 h内发生,10 d内均消退。65.5%(36/55)患者自诉轻中度不适,包括瘙痒、灼热感,但症状均较轻,可耐受。15 例患者无法忍受红光照射引起的疼痛,即使局部外敷麻醉剂,仍未见疼痛减轻。平均VAS 评分为(3.8±1.3)分,疼痛范围为2 ~10 分,不同部位疼痛指数不同,眼睑部位平均为8.4 分,口唇5.6 分,耳郭4.5 分,鼻部4.2 分,面颊部3.2 分,颧部3.0 分,头皮2.4 分,黏膜部位疼痛较为敏感。治疗3 个月以来均未发现全身或局部的光毒反应,不良反应与光敏剂浓度无显著性相关。

治疗12 周后,69.8%(67/96)治疗面出现色素沉着,平均3 ~6 个月均可消退,仅有1 例患者出现持续性轻度色素沉着。治疗12 周后,色素沉着与ALA 浓度密切相关(Pearson 关联分析,P=0.0153)。治疗4 周后,20% ALA 治疗组色素沉着发生率显著高于其他两组(78.1% vs. 54.1%,χ2=4.3829,P <0.05;78.1% vs. 53.8%,χ2=4.4518,P <0.05),治疗8、12周其色素沉着与治疗4 周后类似(P <0.05)(表4)。5%ALA 治疗组与10%ALA 治疗组色素沉着发生率差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后色素沉着与皮损颜色、病期、皮损部位均无显著性相关。

表4 不同浓度光敏剂与色素沉着发生的关联性比较 (例)

图2 泛发性扁平疣患者面部皮损治疗前后临床表现

3 讨论

尽管扁平疣临床上常见,但是社区人群HPV 感染率通常被低估,而且较难统计。国外一项研究发现,在2 491 位学生中,扁平疣的发生率约为2%[6],多发生于面部,年轻女性常见。平均发病周期为39 个月,与本研究结果相似。然而,迄今为止,对于这种难治性扁平疣尚无满意的治疗方法,认为10%光动力疗法治疗是一种安全性高、疗效满意的无创治疗。

本研究结果提示,ALA 光敏剂浓度与扁平疣清除率无显著性相关。但呈肤色的扁平疣治疗反应好,且与ALA 浓度无关。就治愈率而言,5%ALA 浓度的光动力治疗效果显著差于10%ALA 及20%ALA 组,20%ALA 组色素沉着的发生率最高。而且,部分患者对治疗较为敏感,单次治疗即可痊愈。另外呈肤色的扁平疣患者治疗效果好,我们推测,可能与这些患者自身免疫状态密切相关,光动力治疗激活了HPV特异性杀伤性CD8+T 淋巴细胞。10%ALA 光动力治疗可能是面部泛发性扁平疣的最适宜参数之一。

以往研究显示,光动力疗法治疗尖锐湿疣产生的原卟啉Ⅸ可选择性聚集于疣体,可有效地清除潜伏病灶[7-9]。本项随机双盲对照研究也证实了光动力治疗面部泛发性扁平疣疗效确切,清除率略低于以往的研究结果,可能与本研究治疗次数少有关。一项循证医学研究提示,平均皮损完全清除率为94.4%,显著高于本研究的皮损完全清除率(27.3%)[5,10,11]。这种差异可能源于入选标准的差异。但是,本研究中4 周平均皮损清除率(74.1%)、12 周平均皮损清除率(16.7%)与以往研究结果相类似[5]。因此,对于面部泛发性扁平疣,光动力疗法治疗是一种疗效确切、复发率低的无创治疗。

本研究结果显示,在相同照射剂量下,在不同阶段,随着光敏剂浓度的增加,扁平疣皮损清除率也随着增加,但二者间无显著性关联。我们推测出现的可能原因,一是本研究的纳入样本量偏小(总样本数为110 个治疗面)。二是10% ALA 可转化足量的原卟啉Ⅸ,继而启动光动力效应。5%ALA 治疗组疗效差的原因在于低浓度的光敏剂不能转化足量的原卟啉Ⅸ,无法破坏HPV 感染的角质形成细胞。因此,本项研究显示,10%ALA 光动力治疗的疗效和安全性更优于5%、20%ALA 光动力治疗。

[1] Kiyofumi E. HPV-associated cutaneous lesions [J]. Uirusu, 2008, 58(2):173-182.

[2] Gibbs S, Harvey I, Sterling J, et al. Local treatments for cutaneous warts: systematic review [J]. BMJ, 2002, 325(7362):461.

[3] 张立坤, 竺炯, 张萍. 5-氨基酮戊酸光动力学疗法在皮肤科的应用进展 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2012, 5(5):278-281.

[4] 范文成, 魏翠萍, 颉玉胜, 等. 手术联合光动力学疗法治疗基底细胞癌一例 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2012, 5(5):313-314.

[5] Lu YG, Wu JJ, He Y, et al. Effi cacy of topical aminolevulinic acid photodynamic therapy for the treatment of verruca planae [J]. Photomed Laser Surg, 2010, 28(4):561-563.

[6] Kilkenny M, Merlin K, Young R, et al. The prevalence of common skin conditions in Australian school students: 1. Common, plane and plantar viral warts [J]. Br J Dermatol, 1998, 138(5):840-845.

[7] Ross EV, Romero R, Kollias N, et al. Selectivity of protoporphyrin IX fluorescence for condylomata after topical application of 5-aminolaevulinic acid: implications for photodynamic treatment [J]. Br J Dermatol, 1997, 137(5):736-742.

[8] Wang XL, Wang HW, Huang Z, et al. Study of protoporphyrin IX (PpIX) pharmacokinetics after topical application of 5-aminolevulinic acid in urethral condylomata acuminata [J]. Photochem Photobiol, 2007, 83(5):1069-1073.

[9] Wang XL, Wang HW, Wang HS, et al. Topical 5-aminolaevulinic acid-photodynamic therapy for the treatment of urethral condylomata acuminata [J]. Br J Dermatol, 2004, 151(4):880-885.

[10] Mizuki D, Kaneko T, Hanada K. Successful treatment of topical photodynamic therapy using 5-aminolevulinic acid for plane warts [J]. Br J Dermatol, 2003, 149(5):1087-1088.

[11] Lin MY, Xiang LH. Topical 5-aminolevulinic acid photodynamic therapy for recalcitrant facial flat wart in Chinese subjects [J]. J Dermatol, 2008, 35(10):658-661.