“重点县”扶贫的人力资本形成效应

2015-12-23张彬斌陈小利

张彬斌 陈小利

“重点县”扶贫的人力资本形成效应

张彬斌 陈小利

(中国社会科学院研究生院人口与劳动经济系 北京 102488)

本文借助“自然实验”因果关系评估框架和分县数据,检验扶贫政策对扶贫重点县人力资本形成的影响。为了克服选择偏误,在进行双差分估计之前,运用倾向得分平衡策略对样本进行了修剪。经验分析表明,政策实施导致扶贫重点县以在校学生数和平均受教育年限为代表的人力资本存量显著增加,对以生师数量比例关系为代表的教育质量影响不明显。研究结论丰富了对政策扶贫效果的认识,同时也从人力资本积累的视角为落后地区实现经济持续发展提供了政策参考。

扶贫重点县 人力资本积累 因果关系

一、引 言

新世纪第一轮大规模农村扶贫开发以2001年颁布的《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》为行动指南,与之相配套,中央政府确定了592个扶贫开发重点县(下称“重点县”[①])进行重点扶持。实施农村扶贫开发的直接目的是提高贫困居民收入,这也是评估扶贫成效最直接的指标。目前,以农村居民增收、消费状况改善或贫困地区经济增长为主要依据对我国减贫成效的研究已形成了大量成果(Rozelle., 1998;Park., 2002;岳希明等, 2007;Meng, 2013)。除了关注能直接促进贫困地区经济增长和农民增收的方面外,本轮扶贫政策还重视教育发展,《纲要》明确指出,要“切实加强基础教育,普遍提高贫困人口受教育的程度”。在中国贫困农村地区,贫困人口的基本科学文化素质偏低,低水平的人力资本存量是致贫的主要因素之一(岳希明等, 2007),人力资本积累差距造成了地区间经济增长的差距(蔡昉和都阳, 2000;Wang 和 Yao, 2003;姚先国和张海峰, 2008)。将扶贫项目对落后地区人力资本形成的影响纳入考察,对于更加完整的体现扶贫效果以及未来的扶贫策略选择具有意义。

受教育不足是导致贫困的重要原因,同时,贫困又制约着教育水平的提升。如果反贫困等经济发展项目能够改变贫困家庭的低收入状况,或者直接对贫困家庭学龄人口进行“教育干预”,人口受教育程度可能得到改善。杜芙萝(Duflo,2001)对印尼1970年代的大规模学校建设计划对劳动力市场影响的研究发现,受项目覆盖的人群平均受教育年限提高0.12~0.19年,贫困高发地区的人群平均受教育年限提高约0.13年。对墨西哥、洪都拉斯、尼加拉瓜等发展中国家相关项目的评估表明,对低收入家庭的现金转移类项目显著改善了儿童的健康状况,并增加了他们进入学校的几率。蒋中一和戴洪生(2005)、易红梅等(Yi2012)指出,除学生成绩因素之外,贫困是导致中学生辍学的主因,家庭的流动性不足明显制约着学龄人口接受学校教育。这隐含着如果一项政策能够改善贫困家庭的收入状况或者提高学生的成绩,学龄人口的(预期)在校率则会提高。例如,一项随机受控试验表明:对“国定贫困县”七年级学生承诺,如果他们将来成功升学则给予可观数额的现金资助,则使得这些孩子们当中有志于升入高中阶段学习的人数比例增加约15%(Yi2015)。

本文以新世纪中国第一轮大规模农村扶贫开发(2001-2010年)的实施为背景,重点考察被纳入“重点县”的贫困地区人力资本形成从扶贫政策中受到的因果关系冲击。一个县被认定为“重点县”以后,获得的扶贫资源投入中,一部分被要求用于改善教育条件或资助入学(例如,《中国农村贫困监测报告》对应年份的数据显示,2002-2010年间直接用于改善校舍和资助儿童入学等提升基础教育的扶贫资金名义总额为86.1亿元,约占扶贫总投入的7%),并且“重点县”的认定在一定程度上为教育专项扶贫提供了目标指向(中央投入的教育专项扶贫资金更加偏向“重点县”),这会直接增加贫困地区学龄人口的教育可得性;另一方面,“重点县”的经济水平或贫困居民收入可能因受益于扶贫项目而增长,贫困家庭子女入学的预算约束得以放松。因此,“重点县”获得的扶贫资助,甚至“重点县”的名义身份本身,可能会对其教育发展状况产生影响。在经验分析中,本文从教育存量和教育质量两个角度考察“重点县”扶贫对县级单位带来的影响,基于数据可得性,采用“一定人群所对应的在校学生数”以及“6岁以上人口平均受教育年限”来代理教育存量;对于教育质量,由于难以采集各县的校舍环境、教师业务素养等能够充分反映教育质量的数量化信息,但能够获得部分县级单位普通中学专任教师人数的信息,我们构造“平均每一百名普通中学学生对应的专任教师数”作为教育质量的代理变量,指标数值较高对应较好的教育质量。[②]下文借助分县数据和双重差分的识别逻辑,评估以教育为产出性指标的“重点县”接受扶贫政策“干预”的平均干预效应。

二、数 据

新世纪第一轮大规模农村扶贫开发所认定的“重点县”分布在中国21个省区,包括:四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等西部11省,山西、吉林、黑龙江、河南、江西、安徽、湖北、湖南等中部8省,以及海南和河北等东部2省。

本文数据以这些省内1553个县级单位(县、旗、县级市,以下统称“县”,含581个“重点县”)为基本观测单元,时跨为2000-2010年,全部来自公开出版的统计资料[③]。这些基本观测单元,含659个山区县(其中377个“重点县”);少数民族聚居县共533个(其中265个“重点县”);330个“革命老区”县级单位中,有151个“重点县”。表1按是否“重点县”分别描绘了样本中两类县在2000-2005-2010年的经济社会特征。

表1 样本数据的统计性描述

说明:数据来自作者根据各省(直辖市、自治区)统计年鉴、中国县市经济社会统计年鉴、人口普查分县数据中对应年份数据所作的计算。由于一些省份没有公布分县中、小学专任教师人数,普通中学“生师比”、小学“生师比”各年观测数为864,其中“重点县”为309个。

本轮扶贫的执行期是2001-2010年,因此2000年的情形是“重点县”被认定前,两类县的初期水平,从表1可看出,样本中“重点县”各项经济指标的初期水平均不及“非重点县”好。“重点县”的人口居住更加分散,农业人口比重更高,消费相对不足,交通、教育、卫生水平都比“非重点县”低。同时,“重点县”的人均生产总值、农村居民人均纯收入等指标在名义上也增长得更加缓慢。相比2000年,“重点县”在2010年的人口密度有所增加,但人口居住仍不及“非重点县”集中,交通条件亦有所改善,平均每万人中普通中学在校学生数提高,生均享有的专任教师数有所减少。尽管“重点县”体现出2000-2005-2010年“万人均普通中学在校生人数”,或者“万人均小学生在校生人数”以及各类“生师比”的数量变化,但这并不能全部归因于扶贫政策,因为这其中的变化可能包括了时间趋势或其它因素的影响。下文通过构建因果关系识别框架,评估“重点县”的教育水平从扶贫政策中受到的因果关系冲击。

三、经验分析框架

(一)基本策略

为了得到公共政策实施效果(基于观测性数据的)的可信评估,经济学家们受随机受控实验的启发,开发了一系列应用广泛的“自然实验”(Natural Experiment, 或“仿实验” Quasi Experiment)方法。其中,双重差分(Difference in Difference)技术就是常见的一种。它的基本思想是设计对照实验,选择在事前无性状差异的个体,构建适当的实验组(政策对本组个体实施)和对照组(政策不在本组实施);对实验组和对照组做事后差异和事前差异的差分,让这个过程过滤掉结果变量的时间趋势和固定效应的干扰(Ravallion, 2008)。针对结果变量,基于双差分评估的政策效果为:

(3)

基于双差分策略的上述逻辑,以及本轮扶贫政策主要对“重点县”实施的事实,双差分策略适合于评估扶贫政策的效果。政府划定“重点县”的动作实际上潜在地把全部县分成了两组---如前文所述的实验组和对照组。本文所使用的数据观测单位除了是否为“重点县”而接受扶贫干预外,其它特征还具有一定的异同,在对扶贫政策的效果进行估计时,可适当控制其它因素的干扰,从而采纳(3)式。

(二)实验校准与模型改进

直接使用双差分模型(3)式评估政策干预对“重点县”教育状况所产生的影响仍然面临一个问题,即实验组和对照组初期的特征相似性程度不强。在“仿实验”识别策略中,实验组和对照组在接受政策冲击前的性状越相似,识别的可信度越高。如果不考虑各个县的经济特征,而简单按其是否列入“重点县”名单来划分实验组和对照组会产生“样本选择偏误”,基于此的估计结果无法准确体现扶贫开发对教育发展的因果性影响。为了保证(3)式的有效性前提,实验组和对照组的选择应当谨慎。“重点县”并非随机分布于全国县级单位,它具有一定的选择性:一个县初期的农民收入水平、产出水平、人口规模、农业人口比例、政治背景、民族特征、区域特征和地貌特征等均会影响其是否被认定为“重点县”(李文、汪三贵, 2004;岳希明等, 2007;Park et al., 2002;张彬斌, 2013)。于是,实验组和对照组的单元选择可以通过它们在以上这些特征因素上的相似性来设计:对于拟纳入实验组和对照组的两个县,如果基于一系列因素考虑的被纳入“重点县”的“贫困倾向”相同或接近,则认为它们相似(尽管它们可能只有一个被认定为“重点县”);考察的因素越多,得到的相似性结论越可靠。贫困倾向可通过倾向得分(Propensity Score)测度,由下式的计算获得:

(5)

图1 倾向得分分布及其重合关系

说明:倾向得分分布曲线呈“右偏峰”的是“非重点县”的情形,分布曲线“左偏峰”的是“重点县”的情形;倾向得分基于1553个县级单位基期(2000年)经济社会特征水平计算。

“公共支撑域样本”的获得,损耗观测单元429个,最终进入参数估计程序的样本县为1124个(“重点县”543个,“非重点县”581个)。样本削减后,具有专任教师人数的观测量各年减少至737个,其中281个“重点县”,456个“非重点县”。倾向得分的计算是基于国家扶贫重点县认定前各县的经济社会特征,如果一个县是否被认定,完全由可观测的经济社会特征所决定,那么“非重点县”和“重点县”在倾向得分上则不会存在“公共支撑域”。不过,一个县初期的收入水平等经济特征只是决定其是否能够被成功认定为“重点县”的最主要因素,山区、革命老区、边区在同等条件下会受到照顾性考虑(Park et al, 2002;岳希明等,2007;张彬斌,2013),此外,地方领导对“重点县资格”的态度和争取努力等不可观测因素也会影响一个县是否能被认定,于是,主要经济特征几乎完全相同的两个县级单位就可能分别出现在“重点县”和“非重点县”的队列中。

四、模型估计结果

(一)基本估计

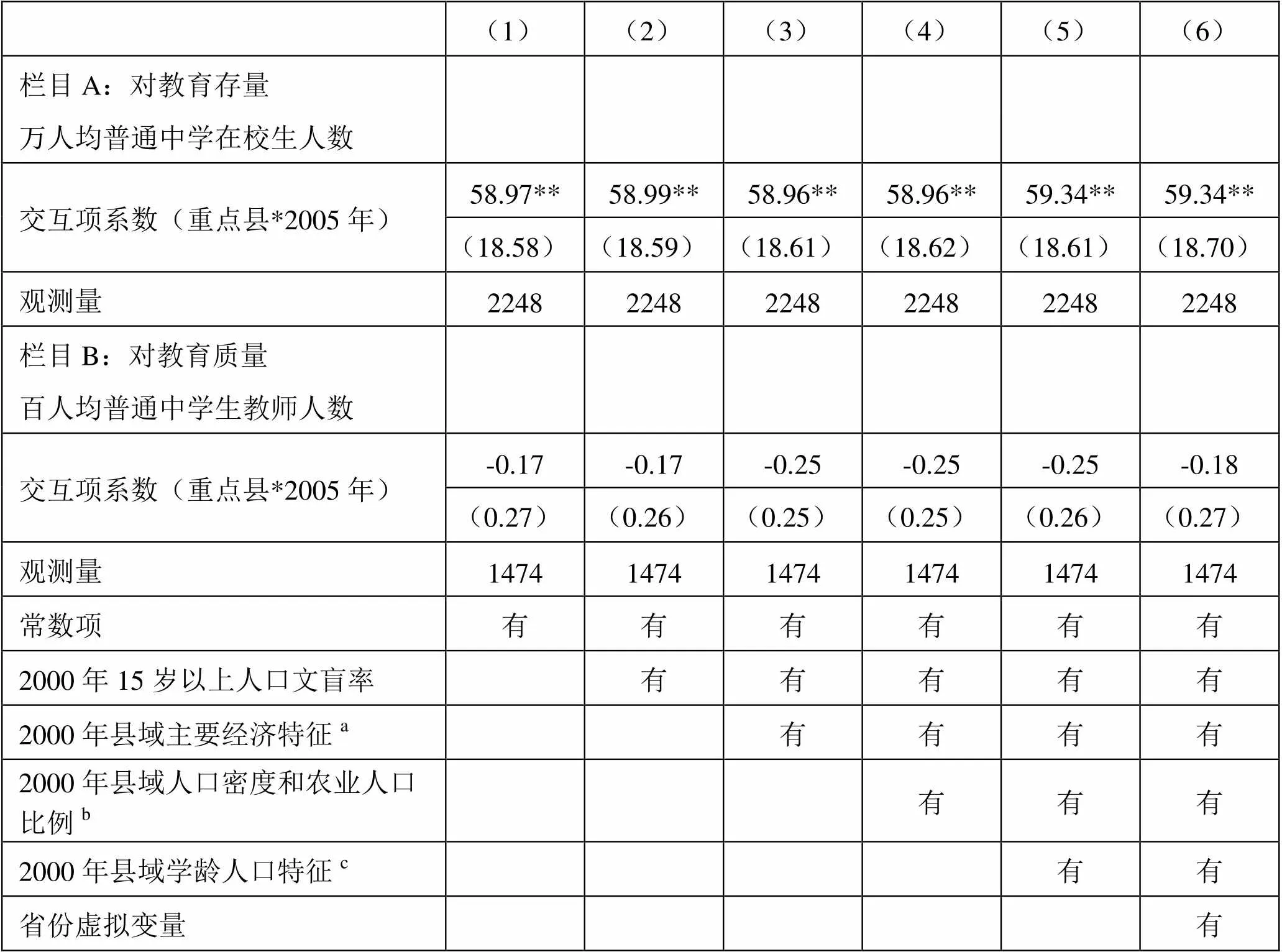

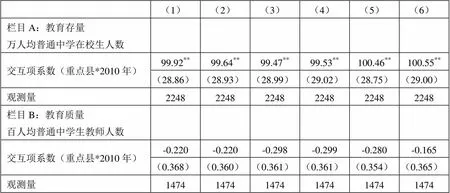

本轮扶贫开发的执行期是2001-2010年,我们分别以2005年和2010年作为政策干预后的状态,来估计扶贫政策的中期效果和末期效果。表2和表3分别报告了在“公共支撑域样本”内对基准模型(3)进行不同控制变量设定下的效果参数(即交互项系数)在各期的估计值。观测单元分布于21个省区,采用按省份聚类的稳健标准误。各表栏目A估计的是扶贫政策对“重点县”教育存量的影响,被解释变量为“平均每万人中普通中学在校生数”;栏目B报告了扶贫政策对“重点县”教育质量的影响,被解释变量为“平均每百名在校中学生所对应的专任教师数”。

表2 扶贫政策对“重点县”中学教育的影响(2005年)

注:“()”内是按21个省份聚类的标准误;*,**,***,分别代表在10%,5%和1%的水平上显著;“有”代表加入了对应的控制变量组。a---包括3个变量:2000年人均GDP、2000年农村居民人均纯收入、2000年人均财政支出;b---包括2个变量:2000年人口密度(总人口/行政区面积)、2000年农业人口占总人口的比例;c---包括3个变量:2000年5-9岁人口占全部人口的比例、2000年10-19岁人口占全部人口的比例、2000年每万人中的小学生在校人数。

表3 扶贫政策对“重点县”中学教育的影响(2010年)

注:(1)~(6)列控制变量的设定与表2各列相对应,其它说明同表2。

表2和表3的第(1)列设定中,基准模型等号右边除常数项外,仅包含“是否重点县”、“是否政策实施后”以及它们的交互项,(2)~(6)列的设定逐步控制了各县基期(2000年)15岁以上人口的文盲率、经济产出和收支状况(人均生产总值、农村居民人均纯收入、人均财政支出)、人口密度和农业人口比重、学龄人口特征(5-9岁人口占全县总人口的比重、10-19岁人口占全县总人口的比重、全县万人均普通小学在校生人数)以及各县所属省份的虚拟变量。从估计结果来看,两表各栏目估计系数对于(1)~(6)列的设定不敏感,具有很好的稳健性。

表2(表3)栏目A的估计,截止2005年(2010年),扶贫政策的实施使得“重点县”平均每万人中普通中学在校生人数(较之这些县如果不被认定为“重点县”的情况下)平均增加了约59人(100人),且具有较强的统计显著性。这说明:一方面,投入到“重点县”用于发展教育的扶贫资金可能确实起到了资助入学的作用;另一方面,也可能由于政策促进了“重点县”的经济发展、农村居民收入得到增长(张彬斌,2013),使得贫困家庭“支付”学龄儿童接受学校教育的能力增加,从而使得“重点县”教育存量趋于增加;此外,“重点县”的身份本身,也可能对其它教育专项扶贫计划的资源投入具有导向作用,人力资本存量从整个扶贫政策中受益。

表2和表3栏目B的估计均不具统计显著性,但系数符号(为负)隐约透露出:扶贫政策并未提高“重点县”的平均教育质量,平均每百名同学所对应的专任教师资源有所下降,尽管估计并不精确。但系数为负,也不必然意味“重点县”专任教师数量没有增加,也有可能是教师数量的增加不及在校学生数增加得快。“重点县”的贫困家庭原本不会入学的年轻人更多的走进了校园,但是师资配置的调整与年轻人是否入学相比更不具灵活性,于是,在校学生人数的增多“稀释”了人均教师资源;此外,在贫困区县,普通中学通常分散在县城和县辖各乡镇,受益于扶贫政策而增加的学生在空间上并不集中,当一个乡镇中学各年级新增的学生数量不多时,不足以为各年级新增学生设立新班级,新增学生以插入已有班级的形式就学,这也会降低在校生人均教师资源数。

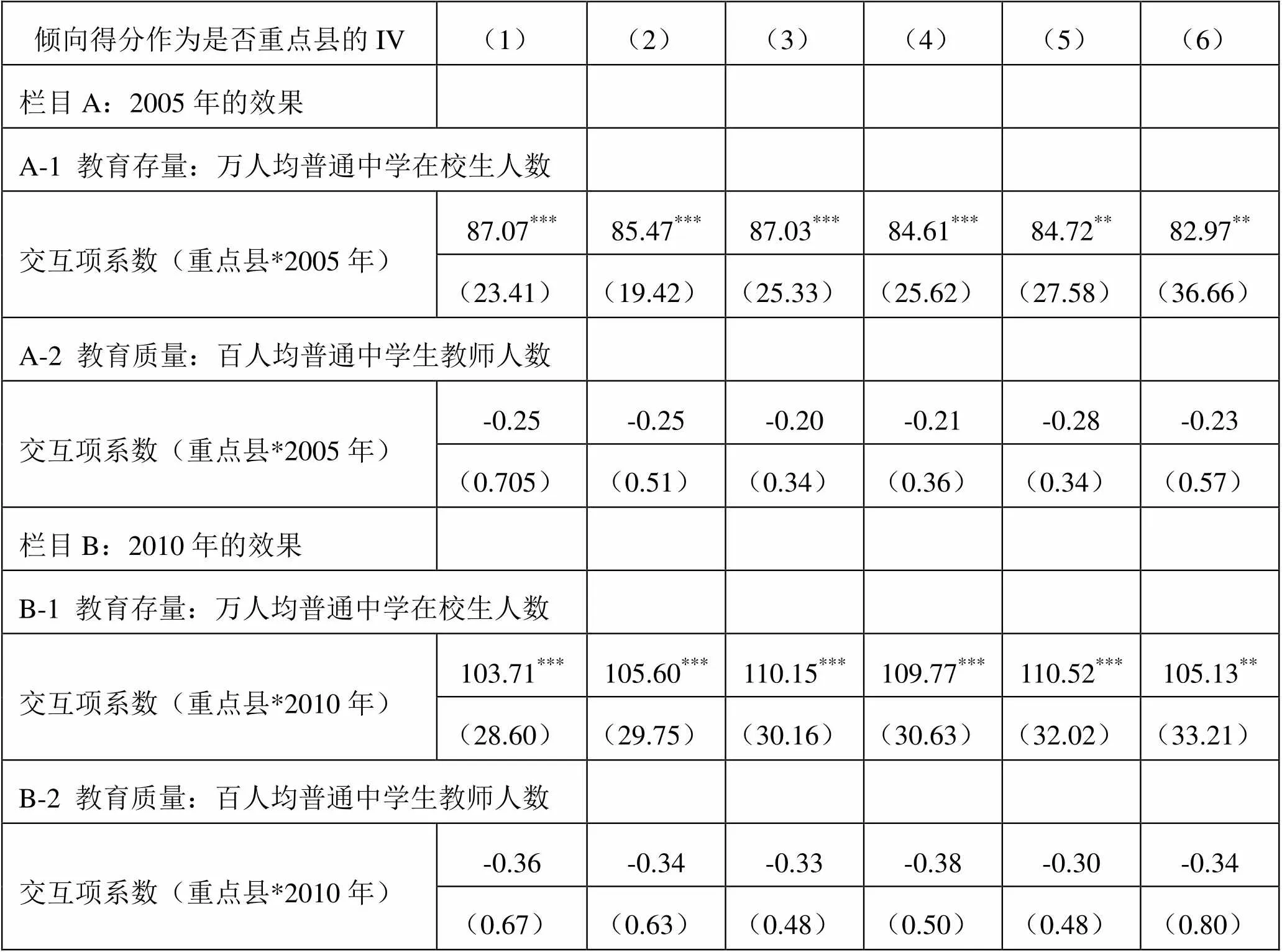

(二)工具变量估计

在前文的基准估计中,采纳了倾向得分匹配策略中的共同支撑域理念,并将实验组和对照组的倾向得分限定在[0.1,0.9]的区间内以增进两组子样本基期水平在统计上的相似性。作为一个补充,本部分的估计放松此限制而选择达到最低匹配标准的全部样本(即图1中两条纵向虚线之间区域所对应的全部县),考虑到一个县是否能够被纳为“重点县”和前文构建的倾向得分相关联,于是将每个县的倾向得分作为其是否是“重点县”的工具变量,采用两阶段最小二乘估计方法重新估计双差分模型(3)。第一阶段回归的值以及检验显示出工具变量的选择是有效的[④]。表4分栏目呈现了2005年和2010年基于工具变量估计的扶贫效果,估计结果仍然清晰地体现了“重点县”教育存量从扶贫政策中获得显著为正的促进效应,“平均每万人中普通中学在校生人数”在2005年显著增加83~87人、在2010年显著增加104~111人。教育质量受到的影响仍旧不显著,基于工具变量的估计再次说明以平均每万人中在校生人数为代理的人力资本存量在地域指向性扶贫政策中得到提升。

表4 扶贫效果的工具变量估计

注:估计教育存量时(栏目A-1、B-1)对应各列的观测次数均为2416,估计教育质量时(栏目A-2、B-2)对应各列观测量均为1454;各列控制变量的设定、其它说明同表2。

(三)对教育存量效果的再测度

如果一项公共项目或政策的确对于某种经济社会现象或行动具有因果关系冲击,那么,对项目或政策在该方面所产生效果的评估结论,不会敏感依赖于所选择的被解释变量。本节通过构建或选择能够用作衡量地区教育存量的其它指标,进一步考察“重点县”扶贫政策对教育存量的“干预效应”。以期为政策效果提供更为丰富的经验证据,同时也为结论的稳健性提供更充分的检验,然而受到数据获得性的约束,暂不进一步考察以其它方式测度的教育质量。

1、青少年人口数量与在校生人数。作为测度教育存量的另一个选择,我们借助人口普查分县数据构造“10-19岁人口人均普通中学在校生数”和“5-19岁人口人均小学和普通中学在校生数”两个代理指标。[⑤]两个代理指标。这样做缩小了强度相对指标(Strength Relative Index)中分母的范围,使得分子和分母的对应关系增强,在一定程度上增加了测量的精确性。

2、平均受教育年限。2000年和2010年全国人口普查分县统计资料汇总了各个县级单位6岁以上年龄人口平均受教育年限的信息。我们将其也作为对教育存量的另一种测度方式,继续在双差分模型的不同控制变量设定下考察教育存量从“重点县”扶贫政策中受到“干预”的情况。

表5各横栏分别以这些新的测度方式代理教育存量,并分别将其作为被解释变量,以2000年作为扶贫干预实施前、2010年作为干预实施后,重新估计了双差分模型(3)。其中,(1)~(6)列的估计在“共同支撑域样本”内进行;作为一个补充性的对照,(7)~(12)列放松了对“共同支撑域样本”的限制,使用达到最低匹配标准的全部观测,但将倾向分值用作是否为“重点县”的工具变量并采用两阶段最小二乘估计而获得。就同样的估计策略来看,各横栏所报告的交互项系数对不同的控制变量设定不敏感,且具有较好的统计显著性。OLS估计表明,受政策覆盖的县域因该项政策之实施,在10年后:平均每千名10-19岁年龄人口所对应的普通中学在校生人数增加42~43人,平均每千名5-19岁年龄人口所对应的普通中学和小学在校生人数增加35~36人;同时,“重点县”因该扶贫政策而导致6岁以上人口平均受教育年限显著增加约0.11年,其中男性平均增加约0.12年,女性人口平均受教育年限增加约0.14年。对于各被解释变量,IV估计与OLS估计系数的符号一致,且具有良好的统计显著性,系数大小略有差别。对教育存量再次测度后的估计,再次说明扶贫政策显著的促进了贫困地区教育存量的积累。

五、对经济增长的潜在贡献

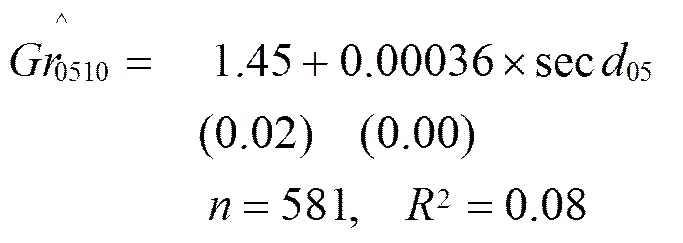

近年来的增长文献特别关心人力资本的贡献(如:Barro,2001;Wang 和 Yao, 2003;姚先国、张海峰, 2008)。扶贫政策对“重点县”格外关注,确实增进了这些县的教育存量,“重点县”的人力资本得到积累,可能会对贫困县后来的经济增长产生效果。本文的数据截止到2010年,不便做出2010年受扶贫干预而积累的人力资本对未来增长的影响,但可以考察2005年新增的人力资本与未来几年(如2005-2010)经济增长的关系。作为一个非常粗略的计算,假定在“共同支撑域样本”中,如果“重点县”不受到扶贫干预,它们的经济增长模式将会与对照组的县相同。针对“共同支撑域样本”中的“非重点县”,以2005-2010年县级人均产出增长率为被解释变量,以2005年人力资本存量(“平均每万人中普通中学在校生人数”代理)为解释变量,来获得2005年人力资本存量的估计系数,并由此计算当2005年人力资本存量发生震动时,人均产出增长率的变化情况。回归方程为:

基于上述假定,(6)式可代表“重点县”在反事实下的增长情形。前文估计的“重点县”因政策冲击而使2005年人力资本存量增加59~87人(表2和表4,栏目A),于是,这将为其2005-2010年的名义增长率贡献2.09~3.08%(~)。当然,人力资本存量与其它决定经济增长的因素之间存在错综复杂的内生关系,对它的细致讨论当属另外一个研究话题,在此不作赘述,基于(6)式所做的估算只作概览性参考。

六、总 结

如果说扶贫政策通过向贫困发生率较高的地区提供更加良好的生产生活条件,从而直接促进经济增长和农民增收是“授之以鱼”,那么其导致的贫困地区人力资本积累,使得贫困人口更加有能力实现自我发展当属“授之以渔”。本文借助“自然实验”的研究框架,评估扶贫重点县人力资本积累在新世纪第一轮大规模农村扶贫开发中受到的因果冲击,结果显示出扶贫政策确实使得贫困县的人力资本积累增加。扶贫开发重点县受到扶贫政策的干预,其2005年和2010年平均每万人中普通中学在校生人数分别增加了59~87人和100~111人;2010年10-19岁人口中平均每千人普通中学在校生数增加了43~59人,5-19岁人口中平均每千人普通中学和小学在校生总数增加了35~38人,同时,6岁以上年龄人口平均受教育年限约增加0.11年。但以在校学生数和专任教师数的比例关系为代表的教育质量未受到显著影响。

评估扶贫政策对贫困地区人力资本状况的影响为更加全面的考察扶贫政策的经济社会效果提供了更加全面的视野。在当前中国城市化和老龄化进程双重加速的宏观经济背景下,普通劳动力需求正在增加,普通劳动力的工资率迎势而上,这一方面有利于改善贫困家庭供给劳动的收入,但也增加了贫困家庭青少年接受学校教育的机会成本。贫困家庭子女的劳动力供给决策对工资上涨反应敏感(Yi et al., 2012;Zhang et al., 2013),收入机会的增加会诱导他们更早的进入劳动力市场而放弃接受学校教育。未来的政策有必要通过增加低收入家庭的实际收入或改善教育质量等措施,提高这些家庭学龄人口(辍学而)过早进入劳动力市场的保留工资,激励他们接受更多学校教育。人力资本对于促进增长和脱离贫困具有重要作用已是共识,贫困人口人力资本积累不足可能增加他们长期陷入贫困陷阱的风险。因此,未来的扶贫政策和配套教育政策有必要更加关注贫困人口对教育的提升,为贫困地区经济持续发展和贫困人口持续增收提供更加充足的智力源泉。

1. 蔡昉、都阳:《中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示》[J],《经济研究》2000年第10期。

2. 蒋中一、戴洪生:《“降低农村初中辍学率和义务教育体制的改革》[J],《中国人口科学》2005年第04期。

3. 李文、汪三贵:《中央扶贫资金的分配及影响因素分析》[J],《中国农村经济》2004年第8期。

4. 柳光强、邓大松、祁毓:《教育数量与教育质量对农村居民收入影响的研究——基于省级面板数据的实证分析》[J],《教育研究》2013年第 5 期。

5. 姚先国、张海峰:《教育、人力资本与地区经济差异》[J],《经济研究》2008年第5期。

6. 岳希明、李实、王萍萍、关冰:《透视中国农村贫困》[M],经济科学出版社,2007年。

7. 张彬斌:《新时期政策扶贫: 目标选择和农民增收》[J],《经济学 (季刊)》,2013年第12卷第3期。

8. Barro, R. J., 2001, "Human Capital and Growth"[J],, 91(2): 12-17.

9. Card, D. and Krueger, A. B., 1992, "Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States"[J],, 100(1): 1-40.

10. Duflo, E., 2001, "Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment"[J],, 91(4): 795-813.

11. Engle, P. L. and Black, M. M., 2008, "The Effect of Poverty On Child Development and Educational Outcomes"[J],, 1136(1): 243-256.

12. Heckman, J., Layne-Farrar, A. and Todd, P., 1996, "Does Measured School Quality Really Matter? An Examination of the Earnings-Quality Relationship", in Burtless G.(Eds.): Does Money Matter?: The Effect of School Resources on Student Achievement and Adult Success [M], Washington: Brookings Institution Press:1092-1189.

13. Krueger, A. B., 1999, "Experimental Estimates of Education Production Functions"[J],, 114(2): 497-532.

14. Meng, L., 2013, "Evaluating China's Poverty Alleviation Program: A Regression Discontinuity Approach"[J],, V.101: 1-11.

15. Park, A., S. Wang and G. Wu, 2002,"Regional Poverty Targeting in China"[J],, V.86: 123-153.

16. Ravallion, M., 2008, "Evaluating Anti-poverty Programs", in Schultz, P. and J. Strauss, Handbook of Development Economics [M], V.4, Amsterdam: North-Holland: 3787-3846.

17. Rozelle, S., A. Park , V. Benziger and C. Ren, 1998, "Targeted Poverty Investments and Economic Growth in China" [J],, 26(12):2137-2151.

18. Sander, W., 1993, "Expenditures and Student Achievement in Illinois: New Evidence"[J],, 52(3): 403-416.

19. Wang, Y. and Y. Yao, 2003, "Sources of China's Economic Growth 1952-99: Incorporating Human Capital Accumulation"[J],, 14(1): 32-52.

20. Yi, H., et al, 2015, "Giving Kids a Head Start: The Impact and Mechanisms of Early Commitment of Financial Aid on Poor Students in Rural China"[J],, 113: 1-15.

21. Yi, H., et al, 2012,"Dropping Out: Why are Students Leaving Junior High in China's Poor Rural Areas?" [J],, 32(4): 555-563.

22. Zhang, L., et al, 2013, "The Human Capital Roots of the Middle Income Trap: The Case of China"[J],, 44(s1): 151-162.

(CH)

[①]为了陈述方便,下文所提及的“重点县”如无特殊说明,均代表被中央政府(于2000年末或2001年初)认定的扶贫开发重点县(2001-2010年);“非重点县”指未被认定为扶贫开发重点县的县级单位。

[②]囿于数据,教育质量的测度一直富有争议,师生数量对比关系(或生师比)使用较多。柳光强等(2013)认为,在现实数据约束下,难以找到比生师比更能反应教育质量的综合指标。一些研究表明,如果降低高中的生师比,会显著减小辍学率和提升大学升学比例(Sander,1993;Heckman.,1996));克鲁格(Krueger, 1999)发现,班级规模越小越能提高学生成绩,说明生师数量关系影响教育产出;卡德和克鲁格(Card and Krueger, 1992)将生师比和教师平均薪水看作是教育质量的两个关键要素,认为它们比生均教育财政投入更能体现教育质量。

[③]地级市的市辖区也属于县级单元,但市辖区的经济发展水平、教育水平等相对于其它县更高,作为贫困研究的一个话题,本文数据未采集市辖区的信息。基础数据来源和采集方式与张彬斌(2013)一致。

[④]对于所有的估计,第一阶段回归F统计量界于[267,6620],检验的值均小于0.05(且多数情况小于0.01);囿于篇幅,在回归表格中没有报告这些数值。

[⑤]构造办法:“10-19岁人口人均普通中学在校生数=全县普通中学在校生数/全县10-19岁人口数”,5-19岁的指标同理;2000年和2010年人口普查分县资料汇总了县级单位5岁年龄组(如0-4岁、5-9岁……)的人口数,可以获得普查年10-19岁和5-19岁年龄的人口总数。