城市居民环境认知对环境行为的影响分析

2015-12-22彭远春

彭远春

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

城市居民环境认知对环境行为的影响分析

彭远春

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

基于2003年与2010年中国综合社会调查环境模块的数据,围绕城市居民环境认知对环境行为的影响进行了探讨。研究发现:我国城市居民环境认知水平与环境行为参与水平较低,呈现出“知行皆不易”的特征。环境保护知识假设、环境问题严重性假设得以验证,而环境风险认知假设仅得到部分验证。具体而言,环境保护知识更丰富的城市居民,实施更多的环境行为;日常环境风险认知对私域环境行为有着显著的正向影响,但科技环境风险认知对私域环境行为并无显著影响;认为环境问题越严重的城市居民,实施更多的环境行为,但全国环境问题严重性认知对环境行为的影响小于当地环境问题严重性认知的相应影响,且当地环境衰退严重性认知对环境行为的影响更大。进而提出多元社会主体积极开展形式多样、寓教于行的环境宣传、环境教育与环境保护体验等活动,以进一步提升公众的环境认知水平,促发更多的环境行为。

环境行为;环境保护知识;环境风险认知;环境问题严重性认知

在工业污染、生态破坏依旧严重的同时,随着城市生活方式与消费主义的迅速扩展,生活污染已成为我国环境问题的重要方面。“生活者的致害者化”愈发凸显,即居民的日常行为与生活方式很大程度上已成为环境污染与生态破坏的重要致因。[1]与此同时,人们亦逐渐意识到严峻的环境状况与自身行为密切相关,故除开采取科学与技术治理手段之外,还需正确认识与理解环境行为,识别相应影响因素以更好地培育环境行为,进而达到改善环境状况、提升环境质量的目标。

而在日常生活中,人们常将认知视为行为的基础,认为行为往往在一定认知水平上展开,推崇“知行合一”的理想模式。实际上,认知与行为的关系较为复杂,如“知难行易”强调认知获致不易的同时,预设认知对行为有着较强甚至决定性的作用,而“知易行难”则在强调实施行为有着诸多条件与较大困难的同时,预设认知对行为的影响较弱。若具体到环境认知与环境行为二者之间的关系,环境认知对环境行为有无切实影响?有着怎样的影响?本文将结合环境社会学的相关理论与国内外研究成果,利用2003年与2010年中国综合社会调查环境模块的数据尝试做出回答。这有助于推动环境社会学中程理论的构建[2]以及推进环境社会学、环境心理学、环境教育学等相关学科之间的交流与发展。

一、文献回顾与研究假设

自罗斯(Roth)1968年提出环境素养概念以来,通过环境教育以提升人们的实际环境知识与环境问题认识水平的观点日渐流行开来。马洛尼(Maloney)等较早对环境知识与环境情感、口头承诺、实际承诺之间的关系进行了研究,发现环境知识与三者之间不存在相关关系,其对此予以解释:环境知识涉及范围过广,较难测量;民众难以获取环境知识,环境知识水平较低。[3−4]后续的研究亦发现环境知识与环境行为之间没有关系[5−6]、关系较弱[7−8]或者最多中等程度的相关[9−11]。

对此,部分学者提出应将环境知识进行区分,以更好地把握不同类型的环境知识及环境行为之间的关系。如马西科洛斯基(Marcinkowski)将环境知识分为环境问题知识、环境行为策略与技能及自然环境知识三类,并认为与较为抽象的自然环境知识相比较,较为具体的环境问题知识、环境行为策略与技能和环境行为的相关性更强。[12]埃伦(Ellen)则指出,关心环境和实施环境行为的居民的客观知识水平较低,而环境知识的主观感知与环境行为有着较强关系。[7]另外,弗里克(Frick)等人将环境知识区分为三类:关注生态系统如何运转或环境问题的系统知识、与行为选择或可能行为过程相关的知识即行为相关知识、关注具体行为的生态效应的效力知识,同时发现,行为相关知识与效力知识直接影响环境行为,而系统知识通过影响前两种知识形态对环境行为起着间接作用。[13]进而可以这样认为,特殊的环境行为知识与技能比抽象的环境知识或环境议题知识更能预测环境行为。

概而言之,环境知识具有促使公众关心环境、进而采取环境行为的效应,但效应的大小主要受两个因素的影响:一是环境知识类型及其抽象程度。自然规律、生态平衡等方面的环境知识,往往较为抽象且离具体环境行为相对较远,从而与环境行为关系较弱或没有直接关系;而涉及环境问题、行为选择、行为过程与行为结果的相关环境知识,相对较为具体且与日常生活密切相关,从而对环境行为的实施有着较大的影响。[14−16]二是环境知识直接影响环境行为的同时,亦借助环境关心等中介因素间接影响环境行为。[17−18]故本研究提出环境保护知识假设:介于具体环境行为知识与抽象环境知识之间的环境保护知识与环境行为有着正向关系,即环境保护知识更丰富的城市居民,实施更多的环境行为。

此外,诚如乌尔里希·贝克(Beck)所言,现代性正从古典工业社会的轮廓中脱颖而出,正在形成一种崭新的形式——(工业的)“风险社会”[19]。在这一社会形态中,风险无处不在、无时不有,诸多风险类型彼此交织,且时常以潜隐的形式存在。其有赖于个体经验与认知、科学理性与社会理性等予以识别、确立与应对。而环境风险作为较为特殊的风险类型,如大气、水、垃圾、食物中的毒素与污染物以及环境衰退对动植物和人体有着短期或者长期的影响,但这类影响往往具有滞后性和不易察觉性。而个体一旦察知这类风险,会促使其更为关心环境,并积极寻求应对之策。有研究发现,若个体意识到环境问题所可能带来的风险或威胁,他们更可能关心环境问题的缓解以及环境质量的改善,进而采取负责任的环境行为。也就是说,环境问题认知影响环境行为。[6][14−15][20−21]由此我们提出环境风险认知假设:认为环境风险越严重的城市居民,实施更多的环境行为。

同时,亦有学者指出,不能将环境问题或环境议题视为统一整体加以探讨,应看到其内在区分及其对环境关心与环境行为的不同影响。如帕克斯基和克鲁克曾经区分了两种环境议题:一种是关注污染和环境公害的“棕色议题”,另一种是保护和追求相对洁净的自然环境的“绿色议题”[22]。戴维森(Davidson)等作了类似的区分,一是与健康和安全相关的“污染议题”,二是与健康和安全并不直接相关的“其他议题”[23]。综上所述,本研究提出环境问题严重性认知假设:环境问题认知对环境行为有着正向影响,即认为环境问题越严重的城市居民,实施越多的环境行为,但影响大小可能因环境问题认知的不同类型而异。

二、变量测量与数据分析

本研究利用2003年与2010年中国综合社会调查(CGSS)城市居民环境模块的数据进行分析。①因经费不足等原因,2003年中国综合社会调查仅针对城市居民,但覆盖了全国所有城市地区,最终样本量为5 073份,其中男性占48.2%,女性占51.8%;年龄在25岁以下占9.6%,26~35岁占21.2%,36~55岁占48.5%,56岁以上占20.8%。2010年中国综合社会调查采用多阶分层概率抽样设计,其调查点遍及了中国大陆所有省级行政单位。最终对全国100个县(区),480个居(村)民委员会、12 000户家庭中的约12 000名个人进行了主体问卷的调查,获得11 785个有效样本。另外,继续对在二月、九月、十一月及十二月出生的被访者进行了环境模块的调查。2010CGSS环境模块的最终有效样本量为3 716人,其中城市居民样本为2 392人,占环境模块样本的64.4%,其中男性占46.9%,女性占53.2%;年龄在25岁以下占9.6%、26~35岁占17.6%、36~55岁占42.3%、56岁以上占30.5%。

(一) 变量测量

1. 因变量及其测量

本研究的因变量为环境行为,是指个体在日常生活中主动采取有助于改善环境状况与提升环境质量的行为。2003CGSS环境模块使用一个包含十个项目的行为量表对环境行为加以调查,具体询问了调查对象在过去一年里是否“从不”“偶尔”抑或“经常”从事:①垃圾分类投放。②与亲友讨论环保问题。③自带购物篮或购物袋。④重复利用塑料包装袋。⑤为环境保护捐款。⑥关注环境问题与环保信息。⑦参与环境宣教活动。⑧参与民间环保团体举办的环保活动。⑨自费养护树林或绿地。⑩参加要求解决环境问题的投诉或上诉等不同的行为或活动。在分析中,我们将“从不”“偶尔”“经常”选项分别赋值为0、1和2分。根据表面效度以及探索性因子分析的结果②,我们将第①②③④⑥项相加形成私域环境行为指标,均值为4.31,标准差为2.19;将第⑤⑦⑧⑨⑩项相加形成公域环境行为指标,均值为1.57,标准差为1.91。

2010CGSS环境模块则从分类回收、购买未曾施用化肥与农药的水果与蔬菜、减少开车、减少能源或燃料消耗、节约用水或再利用水、抵制消费某些非环保产品等六个方面测量私域环境行为,本研究将其实施频率“从不、有时、经常、总是”相应赋值为0、1、2、3。对私域环境行为量表的信度分析发现,剔除第三项“减少开车”后的修正量表的内部一致性较强,量表的alpha系数由0.684升至0.758。再采用探索性因子分析对修正后的私域环境行为量表进行研究,发现所有项目都聚集在一个因子之上。故本研究将剩下的五项相加生成私域环境行为指标,均值为6.26,标准差为3.42。可见,从2003年到2010年7年间,我国城市居民环境行为水平整体上尚无太多变化,呈现出弱参与、日常性、简易性、浅层性等特征。

2. 自变量及其测量

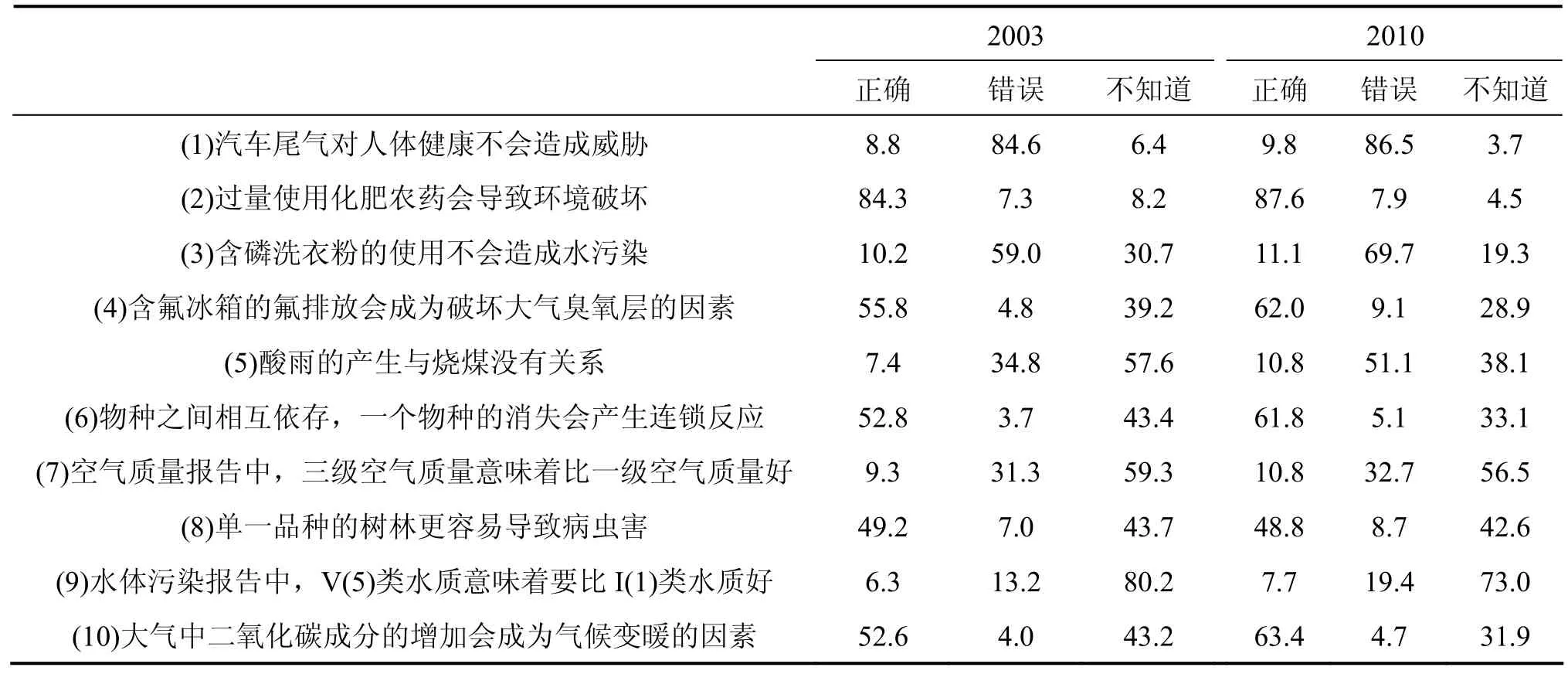

本研究探讨的环境认知是指对环境及其相关问题的各种认识和基本理解,主要包括环境保护知识、环境风险认知和环境问题严重性认知三个方面。2003CGSS与2010CGSS环境模块调查采用同一环境保护知识量表,被访者需对下述10项说法做出判断,究竟是正确、错误,还是无法选择(详见表1)。可见,虽然相比2003年,2010年“不知道”回答比例下降,实际正确率比例上升,即人们的环境保护知识水平有所提高,但大多数选项的正确率并不高,甚至较低,我国城市居民环境知识水平实则有待进一步提升。信度分析表明,两次调查的环境保护知识量表都具有较好的信度和内部一致性,可以看作是单一维度的量表。因此,我们把各项目相加,就得出环境保护知识水平,2003年与2010年相应均值分别为5.18、5.82,标准差均为2.65。

表1 环境保护知识项目及其频率

2010CGSS环境模块调查了环境风险认知,需要被访者对汽车尾气、工业废气、农药与化肥、江河与湖泊污染、气候变化、转基因作物、核电站等7个方面对环境的危害程度做出判断,回答选项分别是“完全没有危害”“不是很有害”“无法选择”“有些危害”“非常有害”“对环境极其有害”,相应赋值为0、1、2、3、4、5。统计分析发现,7项环境风险认知项目的alpha值为0.769,Ri-t值均在0.406~0.532之间不等,且在删除对应项目之后,alpha系数普遍降低,即有着较好的信度和内部一致性。对其的探索性因子分析发现,7项环境风险认知项目可以提取两个因子,二者共解释了61.09%的变异量。其中汽车尾气、工业废气、农药与化肥、江河与湖泊污染、气候变化等对环境的危害聚集在因子1上,因这些风险在日常生活中较为常见,故命名为日常环境风险认知,将上述5项相加构成这一新变量,均值为18.69,标准差为3.48;而转基因作物、核电站对环境的危害聚集在因子2上,其共同特征都与科技的推进有关,故命名为科技环境风险认知,均值为5.49,标准差为2.00。

2003CGSS环境模块调查从当地、全国两个层面对环境问题严重性认知加以测量,需要被访者对其所在地区的空气污染、水污染、噪声污染、工业垃圾污染、生活垃圾污染、绿地不足、森林植被破坏、耕地质量退化、淡水资源短缺、食品污染、荒漠化、野生动植物减少等十二个方面以及全国整体环境问题的严重程度做出判断,回答选项分别是“很严重”“比较严重”“一般”“不太严重”“根本不严重/没有该问题”,相应赋值为5、4、3、2、1。统计分析发现,12项当地环境问题严重性认知项目的alpha值为0.854,Ri-t值在0.476~0.569之间不等,即有着较好的信度和内部一致性。

由于空气污染、水污染、噪声污染、工业垃圾污染、生活垃圾污染、食品污染等6个环境污染项目明显与健康和安全相关,而绿地不足、森林植被破坏、耕地质量退化、淡水资源短缺、荒漠化、野生动植物减少等6个环境衰退项目则离日常生活相对较远,与健康和安全并不直接关联。[23]基于这一假定区分,我们对以上12个项目进行验证性因子分析,模型拟合度较好,两个因子的相应负载较强,从0.47至0.75之间不等,同时因子间的相关关系较强,为0.67,从而可以这样认为,上述12个项目实则包含当地环境污染严重性认知和当地环境衰退严重性认知两个维度。笔者利用验证性因子分析获得的因子负载对相应项目进行加权累加,形成当地环境污染严重性认知和当地环境衰退严重性认知两个变量③,均值分别为10.78、8.02,标准差分别为3.51、3.65。

2010CGSS环境模块则仅对全国环境问题严重性认知进行了调查,需要被访者对我国整体环境问题的严重程度做出判断,回答选项分别是“非常严重”“比较严重”“既严重也不严重”“不太严重”“根本不严重”,相应赋值为5、4、3、2、1,而“无法选择”则处于模糊状态,将其赋值为中间取值3。

为了更清楚地考察环境认知与环境行为之间的关系,我们引入了性别(男=0、女=1)、年龄(2003年均值为43.51、2010年均值为46.52)、教育年限(2003年均值为10.43、2010年均值为10.32)、婚姻状况(未婚=0、已婚=1)等控制变量。

(二) 数据分析

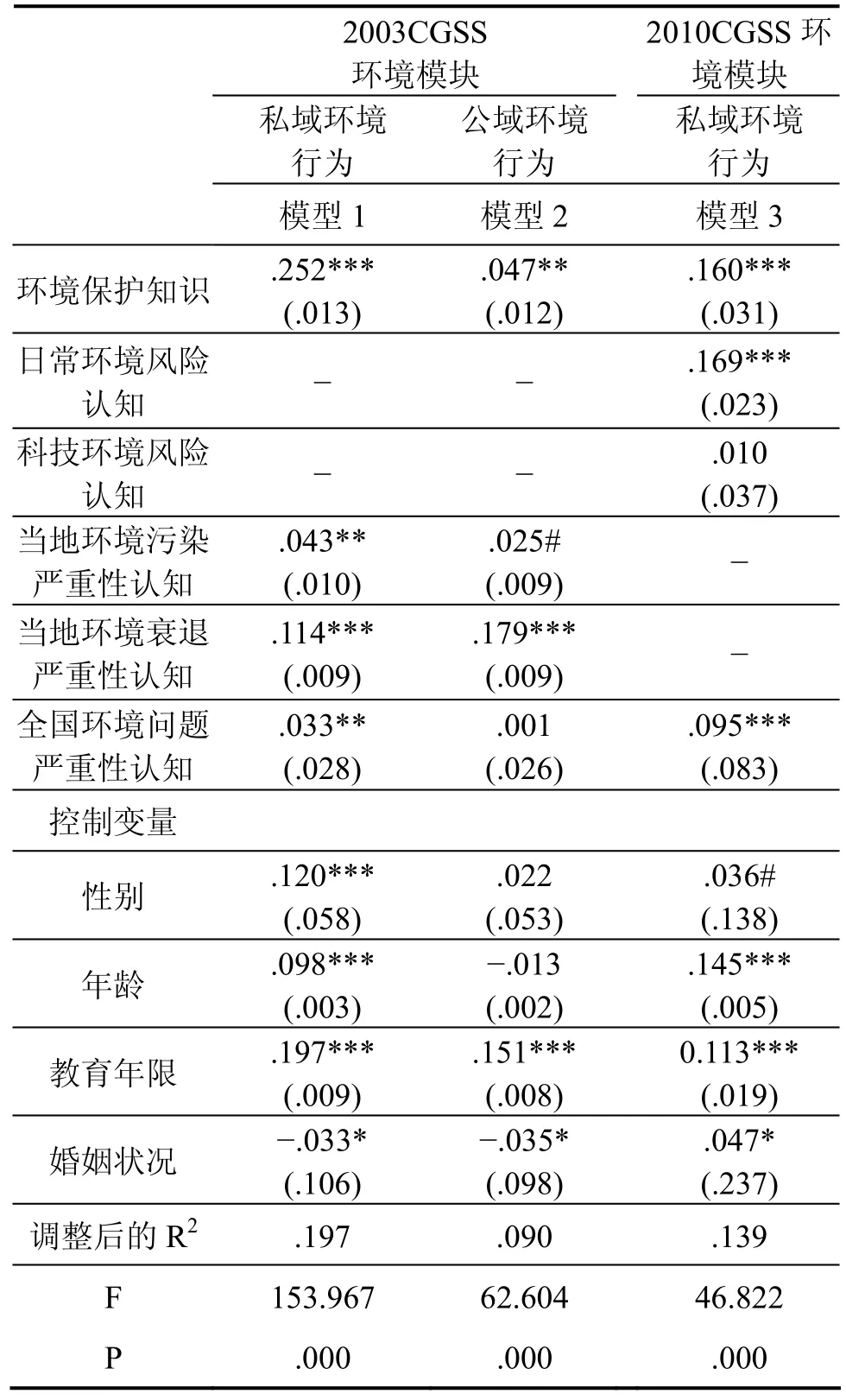

将环境认知变量纳入模型,以性别、年龄、教育年限、婚姻状况为控制变量,分别以私域环境行为、公域环境行为为因变量进行多元线性回归分析,相应结果详见表2。

表2 环境行为的多元线性回归(OLS)之标准回归系数

首先,所有的模型均通过了F检验,具有统计显著性,都可被接受。较之公域环境行为而言,环境保护知识、环境风险认知、环境问题严重性认知等环境认知因素对私域环境行为的解释力更大些,如模型1、模型3的解释力为19.7%、13.9%,而公域环境行为模型的解释力仅为9.0%。当然,上述模型的解释力亦有限,故影响环境行为的重要因素还有待进一步发掘。

其次,在控制其他变量的情形下,环境保护知识、日常环境风险认知、当地与全国环境问题严重性认知对私域环境行为有着显著的正向影响,即环境保护知识越丰富,日常环境风险认知水平越高、认为当地环境污染与环境衰退以及全国环境问题越严重的城市居民,实施更多的私域环境行为。相对而言,环境保护知识、日常环境风险认知、当地环境衰退严重性认知对私域环境行为有着更大的影响。另需注意的是,科技环境风险认知对私域环境行为的实施并无显著影响,也就是说不同类型环境风险的认知对私域环境行为有着差异性影响。

再次,在控制其他变量的情形下,环境保护知识、当地环境问题严重性认知对公域环境行为有着显著的正向影响,即环境保护知识越丰富,认为当地环境污染与环境衰退越严重的城市居民,实施更多的公域环境行为。相对而言,当地环境衰退严重性认知、环境保护知识对公域环境行为有着更大的影响。需要注意的是,全国环境问题严重性认知对公域环境行为并无显著影响,即不同类型的环境问题严重性认知对公域环境行为有着不同影响。此外,在所有模型中,教育年限均对环境行为起着显著的正向作用,这意味着提升公众的教育程度,在教育过程中增加环境认知等教育内容,有助于激发其实施更多的环境行为。

三、讨论与结论

如前所述,我国城市居民环境认知水平尚有着较大的提升空间,环境行为参与水平亦较低,整体呈现出“知行皆不易”的特征。同时,环境保护知识、全国环境问题严重性认知、当地环境污染严重性认知以及当地环境衰退严重性认知对私域环境行为与公域环境行为有着正向影响。其中环境保护知识对二者影响都较强,而相对全国层面的环境问题严重性认知而言,当地层面的环境问题严重性认知对环境行为的影响更大,另外当地环境衰退严重性认知较环境污染严重性认知对环境行为的影响更大。故环境保护知识假设、环境问题严重性假设得以验证。此外,日常环境风险认知对私域环境行为有着显著的正向影响,但科技风险认知对私域环境行为并无显著影响,故环境风险认知假设得到部分验证。

首先,与马西科洛斯基[12]、国家环境保护总局等[14−16]开展的研究发现类似,环境保护知识对环境行为有着较强的影响,这反映出我国城市居民遵循“环境保护知识——环境行为”的内在模式。这与我们强调知识指导日常生活实践以及推崇“知行合一”的文化有关,即在实施某一行为之前,需要对其相关知识有着一定的了解与把握。同时,本研究测量的环境保护知识与空气污染、水污染等具体环境问题有关,抽象程度较低且与日常生活联系较为紧密。进而言之,开展形式多样的环境教育,提升公众的环境知识水平,对促进其关心环境和实施环境行为有着重要的意义。需要指出的是,本研究未能对与垃圾分类、节能回收、环保关注与讨论、环境保护活动等相关知识以及被访者对自身环境知识的评价与感知予以研究,或许环境行为相关知识以及主观环境知识对环境行为有着更强的影响[7,13,25],这值得在后续研究中予以进一步探讨。

其次,与格罗博(Grob)等[6]、任莉颖等人[14−15]的研究结果不一致,并非所有的环境风险认知对环境行为产生同等的影响。实际上环境风险本身存在着较为细致的区分,而不同类型的环境风险认知对私域环境行为的实施有着不同的影响。可能的原因在于,相比转基因作物以及核电站风险而言,汽车尾气、工业废气、农药化肥、水污染、气候变化等环境风险与日常生活世界联系更为紧密,更易凭借自身感觉、体验等察觉与判断其对自身健康与生活质量的可能影响,并且容易将其致因与日常生活实践关联起来,从而促使个体更为关心环境问题的缓解以及环境质量的改善,进而采取负责任的环境行为。而转基因作物以及核电站风险与公众的日常生活世界相距较远,其影响更为潜隐与不易察觉,往往需依赖专家系统知识才能判断与理解,从而致使公众一定程度上漠视这类风险的存在及其影响,并将这类风险的防范与干预推给专家和专业技术人员而置身事外。可能正是这种面对科技环境风险的陌生感、应对科技环境风险的无力感以及对专家系统的依赖感阻碍了其对环境行为的影响。

再次,认为环境问题越严重的城市居民,实施更多的环境行为,但全国环境问题严重性认知对环境行为的影响小于当地环境问题严重性认知的相应影响。这可能与相关问题认知在城市居民日常生活世界中所处的区域有关。实际上,生活世界是一具有多重现实的世界,由不同的层所构成。主体可以直接触及、影响或改变的区域——操作区域或操纵区域占据了全部现实的核心,带给人以最切实的现实感;从这一核心往外推,就是主体可以潜在触及的区域和不可能直接触及、但可以施加间接影响的区域等。[26]可见,离操作区域越近,则带给人更强的现实感。由于当地环境问题处于城市居民日常生活的操作区域或潜在触及区域,全国环境问题则归属于不可能直接触及的区域,故当地环境问题严重性认知带给城市居民更强的现实感和紧迫感,进而促使其更为积极地关心环境和参与环境行为。由于2003CGSS、2010CGSS调查没有对城市居民居住社区以及全球层面的环境问题严重性认知进行测量,很遗憾,未能就层圈型环境认知④对环境行为的影响进行全面探讨。

与戴维森等人[23]的预设不同,与健康和安全相关的当地环境污染严重性认知对环境行为的影响反而不及与健康和安全并不直接相关的当地环境衰退严重性认知之相应影响。可能的原因在于,当日常环境风险逐渐演变成空气、水、噪声、生活垃圾等现实性环境污染问题,日益成为城市居民日常生活世界的一部分,久而久之,其对环境污染的敏锐性下降以及反思性减弱,甚至产生惯常的适应。虽然当地环境污染可能带给城市居民健康与安全方面的影响,但这类影响较为细微、较为分散、更为潜隐,且不良后果往往迟滞而不易显现,由此,城市居民无形之中低估或忽视环境污染所可能带来的健康与安全影响。故城市居民对当地环境污染问题的惯常适应以及对随之而来的敏锐性降低与反思性缺失,相对削弱了其关心环境和实施环境行为的动力。而绿地不足、森林植被破坏、耕地质量退化、淡水资源短缺、荒漠化、野生动植物减少等环境衰退问题离城市居民日常生活相对较远,虽与健康和安全并不直接关联,但易给城市居民带来新奇与惊愕之感,且易为大众传媒所关注,进而强化其负面影响与破坏效果,最终促使城市居民反思自身的环境观念与相应行为,并落实到日常生活实践。

总体而言,环境认知对环境行为有着一定影响,但影响大小因环境认知类型而异。这就需要政府部门、公司企业、社会组织等不同主体积极开展形式多样、寓教于行的环境宣传、环境教育与环境保护体验等活动,以进一步提升公众的环境认知水平,进而促发更多的环境行为。需要指出的是,本研究仅考察了环境认知对环境行为的直接效应,其借助环境关心、环境价值观、环境情感、环境行为意向等中介因素对不同类型的环境行为有着怎样影响,以及对城乡居民环境行为的认知影响作对比与历时分析,这值得日后进一步探究。

注释:

① 具体抽样设计及其他相关资料请参见:http://www.chinagss. org/。笔者感谢中国人民大学社会学系与洪大用教授提供的数据支持与帮助,当然,文责自负。

② 因环境行为项目仅包含三个不同数据取值,所以它们不适合做验证性因子分析[24]。

③ 相应方程式为:Y环境污染认知=0.61x空气污染+0.64x水污染+0.57x噪声污染+0.69x工业垃圾污染+0.62x生活垃圾污染+0.54x食品污染;Y环境衰退认知=0.47x绿地不足+0.75x植被破坏+0.67x耕地退化+0.59x淡水短缺+0.57x荒漠化+0.65x动植物减少。限于篇幅,验证性因子分析路径图及具体结果未予呈现。

④ 居住社区、所在地区、全国、全球等环境问题构成等级有序的层。

[1] 彭远春. 试论我国公众环境行为及其培育[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2011(5): 47−52.

[2] 洪大用. 社会变迁与环境问题——当代中国环境问题的社会学阐释[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2001.

[3] Maloney M P, Ward M P. Ecology: let’s hear from the people: an objective scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge [J]. American Psychologist, 1973, 28(7): 583−586.

[4] Maloney M P, Ward M P, Braucht G N. A revised scale for the measurement of ecological attitude and knowledge [J]. American Psychologist, 1975, 30(7): 787−790.

[5] Schan J, Holzer E. Studies of individual environmental concern: the role of knowledge, gender, and background variables [J]. Environment and Behavior, 1990, 22(6): 767−786.

[6] Grob A. A structural model of environmental attitudes and behaviour [J]. Journal of Environmental Psychology, 1995, 15(3): 209−220.

[7] Ellen P S. Do we know what we need to know? objective and subjective knowledge effects on pro-ecological behaviors [J]. Journal of Business Research, 1994, 30(1): 43−52.

[8] Moore S, Murphy M,Watson R. A longitudinal study of domestic water conservation behavior [J]. Population and Environment, 1994, 16(2): 175−189.

[9] Hines J M, Hungerford H R, Tomera A N. Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A Meta-Analysis [J]. The Journal of Environmental Education, 1987, 18(2): 1−8.

[10] Oskamp S, Harrington M J, Edwards T C, Sherwood D L, Okuda S M, Swanson D C. Factors Influencing household recycling behavior [J]. Environment and Behavior, 1991, 23(4): 494−519.

[11] Gamba R J, Oskamp S. Factors influencing community residents’ participation in commingled curbside recycling programs [J]. Environment and Behavior, 1994, 26(5): 587−612.

[12] Marcinkowski T J. An analysis of correlates and predictor of responsible environmental behavior [D]. South Illionois Unviversity at Carbondale, 1988.

[13] Frick J, Kaiser F G, Wilson M. Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample [J]. Personality and Individual Differences, 2004, 37(8): 1597−1613.

[14] 国家环境保护总局, 教育部. 全国公众环境意识调查报告[M].北京: 中国环境科学出版社, 1999.

[15] 任莉颖. 环境保护中的公共参与[C]// 杨明. 环境问题与环境意识. 北京: 华夏出版社, 2002.

[16] 王凤, 阴丹. 公众环境行为改变与环境政策的影响——一个实证研究[J]. 经济管理, 2010(2): 158−164.

[17] 王凤. 公众参与环保行为影响因素的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008(6): 30−35.

[18] 于伟. 基于计划行为理论的居民环境行为形成机理研究——基于山东省内大中城市的调查[J]. 生态经济, 2010(6): 160−163.

[19] 乌尔里希·贝克. 风险社会[M]. 何博闻译. 南京: 译林出版社, 2004: 2.

[20] Baldassare M, Katz C. The personal threat of environmental problems as predictor of environmental practices [J]. Environment and Behavior, 1992, 24(5): 602−616.

[21] Axelrod L J, Lehman D R. Responding to environmental concern: what factors guide individual action? [J]. Journal ofEnvironmental Psychology, 1993, 13(2): 149−159.

[22] 洪大用, 等. 中国民间环保力量的成长[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[23] Davidson D J, Freudenburg W R. Gender and environmental risk concerns: a review and analysis of available research [J]. Environment and Behavior, 1996, 28(3): 302−339.

[24] Bollen K. Structural equations with latent variables [M]. New York: Wiley, 1989.

[25] 孙岩. 居民环境行为及其影响因素研究[D]. 大连: 大连理工大学博士学位论文, 2006.

[26] 杨善华. 当代西方社会学理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

Analysis of the influence of urban residents’ environmental cognition on environmental behavior

PENG Yuanchun

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

Based on China General Social Survey of the environmental section data in 2003 and 2010, the article analyzes the influence of urban residents’ environmental cognition on environmental behavior. The study finds that the more urban residents know about environmental protection, the more environmental behaviors they will have. Hypotheses of environmental protection knowledge, and of the severity of environmental problem are verified, and hypothesis of environmental risk recognition is partly verified. Specifically speaking, urban residents with richer environmental protection knowledge exert more environmental behaviours; daily environmental risk cognition has a significant positive influence on the private-sphere environmental behavior, but technological environmental risk cognition has no significant effect. The urban residents who consider environmental problem to be more serious would implement more environmental behavior, but the effect of the recognition of the national environment severity on environmental behavior is less than the corresponding impact of cognition of local environment severity. And the more degraded the local environmental cognition is, the greater the impact on the environment behavior. Therefore, the article proposes that the multi-social subjects should actively carry out various forms of environmental education, environmental publicity activities and environmental protection experience so as to enhance the level of environmental cognition and cultivate more environmental behavior.

environmental behavior; environmental protection knowledge; environmental risk cognition; cognition of environment severity

C919

A

1672-3104(2015)03−0168−07

[编辑: 胡兴华]

2015−01−29;

2015−04−23

国家社科基金项目“我国公众环境行为及其影响因素研究”(12CSH033);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“国际比较视野下的中国城乡居民环境意识研究”(13JJD840006);中国博士后第55批面上资助项目(2014M552144)

彭远春(1981−),男,湖南邵阳人,中南大学公共管理学院讲师,中南大学哲学博士后,主要研究方向:环境社会学