黄玉米粗类黄酮提取工艺正交试验优化及其体外抗氧化活性

2015-12-21杨文平郝教敏杨珍平朱迎春

杨文平,李 云,郝教敏,*,杨珍平*,杨 华,朱迎春

(1.河北联合大学生命科学学院,河北 唐山 063000;2.山西农业大学食品科学与工程学院,山西 太谷 030801;3.山西农业大学农学院,山西 太谷 030801)

黄玉米粗类黄酮提取工艺正交试验优化及其体外抗氧化活性

杨文平1,李 云2,郝教敏2,*,杨珍平3,*,杨 华2,朱迎春2

(1.河北联合大学生命科学学院,河北 唐山 063000;2.山西农业大学食品科学与工程学院,山西 太谷 030801;3.山西农业大学农学院,山西 太谷 030801)

以黄玉米纪元1号为材料,采用单因素试验与三元二次正交试验,考察乙醇体积分数、料液比、浸提温度及浸提时间对粗类黄酮提取量的影响及黄玉米粗类黄酮清除1,1-二苯基-2-苦肼基(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)自由基和·OH的能力。得出最优工艺参数为料液比1∶35.5(g/mL)、69 ℃浸提1.85 h,此条件下粗类黄酮提取量为85.88 mg/g。当粗类黄酮质量浓度为20 mg/mL时,对DPPH自由基和·OH的清除率分别为76.47%和32.62%,分别相当于芦丁标准品(0.1、0.2 mg/mL)清除能力的81%~84%和40%~50%。黄玉米粗类黄酮对DPPH自由基的清除率明显大于对· OH的清除率,且随质量浓度提高,清除率显著提高(P<0.05)。

黄玉米;粗类黄酮;提取条件;抗氧化活性

植物类黄酮是植物多酚的亚类,具有清除自由基、提高抗氧化酶活性和抑制脂质过氧化活性等抗氧化能力,是一种天然抗氧化剂,能够预防多种由氧化损伤导致的疾病,包括癌症、心血管疾病、骨质疏松症、糖尿病以及神经退行性疾病[1],对体内能量代谢也有一定的作用[2]。O2-·和·OH等活性氧自由基诱导的氧化损伤一直被认为是引起衰老、细胞损伤、死亡和组织伤害、细胞癌变的原因之一[3]。因此寻找高效、低毒的抗氧化剂一直是近年来研究者们关注的课题。已有研究曾对玉米多酚类化合物[4-5]、玉米抗氧化肽[6-8]、玉米胚芽脱脂粕酶解产物[9]、玉米胚芽蛋白水解物[10]、玉米醇溶蛋白[11]、真菌固态发酵玉米[12]、黑玉米和黄玉米抗氧化提取物[13]等的抗氧化性进行了研究。本研究拟对“纪元1号”黄玉米粉的粗类黄酮提取条件及抗氧化性进行研究,并比较最佳工艺条件下获得的粗类黄酮对1,1-二苯基-2-苦肼基(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)自由基及·OH的清除能力,为拓宽玉米深加工途径提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

纪元1号玉米(Zea mays L.) 山西省应县种子公司。籽粒黄色,经近红外谷物品质分析仪检测,籽粒水分含量11.23%、粗蛋白含量9.68%、粗脂肪含量3.96%、赖氨酸含量0.26%、粗淀粉含量74.21%、容质量755 g/L。

无水乙醇 天津市化学试剂三厂;DPPH 美国Sigma公司;30%双氧水 北京北化精细化学品有限公司;水杨酸 国药集团化学试剂有限公司;上述试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

FZ102型微型植物粉碎机 天津市泰斯特仪器有限公司;TDA-8002电热恒温水浴锅 北京化玻联医疗器械有限公司;M287702型真空抽滤设备 北京中西远大科技有限公司;WFJ2100型可见分光光度计 尤尼柯(上海)仪器有限公司;SHZ-Ⅲ型循环水真空泵、RE-52A 旋转蒸发仪 上海亚荣生化仪器厂;SK-1快速混匀器 常州润华电器有限公司;INFRA TEC TM 1241近红外谷物品质分析仪 瑞典Foss公司。

1.3 方法

1.3.1 芦丁标准曲线的绘制

[14],得到标准曲线的线性回归方程y=0.173 9x+0.002 2(R2=0.997 6)。

1.3.2 粗类黄酮的提取和测定

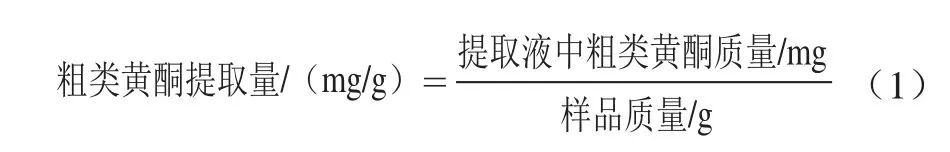

采用分光光度比色法。将风干的黄玉米籽粒粉碎过筛后,获得全玉米粉。准确称取该玉米粉2 g于150 mL烧瓶中,加入一定体积分数一定剂量的乙醇溶液,封口,摇匀,置于恒温水浴锅水浴浸提一定时间,过滤。取滤液1 mL置于25 mL容量瓶中,按照1.3.1节标准曲线的测定方法,用30%乙醇溶液补至10 mL,加入1 mL 5%亚硝酸钠溶液,振摇,放置5 min,再加入1 mL 10%硝酸铝溶液,摇匀后放置6 min,再加入5 mL 1mol/L氢氧化钠溶液,用30%乙醇定容至刻度线,摇匀,静置15 min,于510 nm波长处测定提取液的吸光度,并根据标准曲线的线性回归方程计算粗类黄酮提取量,见式(1)[15]。

1.3.3 粗类黄酮提取的试验设计优化

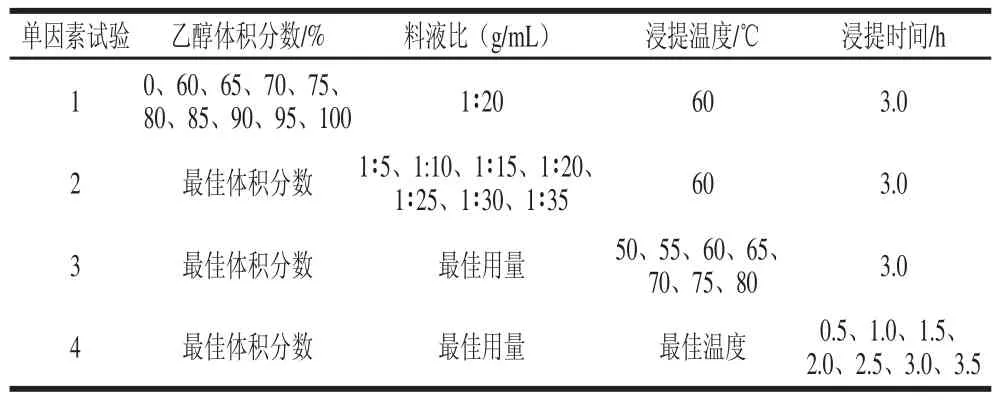

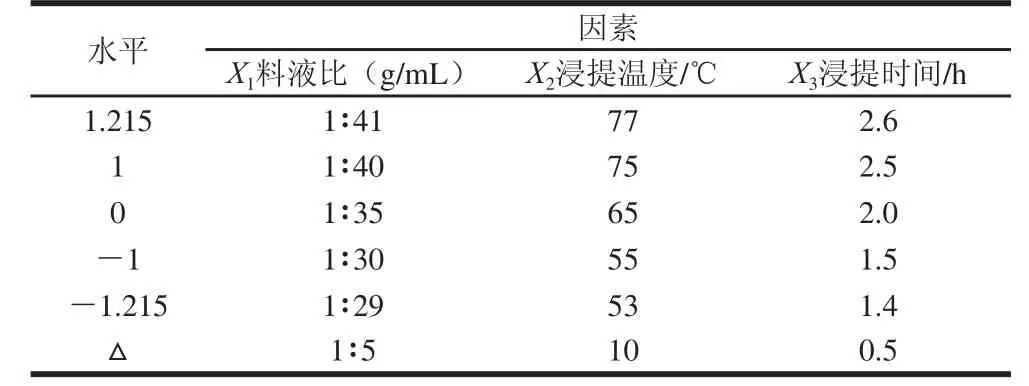

设乙醇体积分数、料液比(黄玉米粉-乙醇溶液,g/mL)、浸提温度及浸提时间4 个单因素试验(表1)。根据单因素试验结果,确定3 个主要影响因素,采用三元二次正交回归设计优化提取工艺,正交因素水平见表2。

表1 单因素试验Table1 Single factor experiments

表2 三因素二次正交设计因素与水平Table2 Factors and their coded levels used in quadratic rotation orthogonal composite design

1.3.4 黄玉米粗类黄酮体外抗氧化能力的测定

准确称取一定质量的全玉米粉置于平底烧瓶中,按照最佳提取工艺进行冷凝回流浸提。将浸提液过滤,再次提取,合并滤液置于旋转蒸发仪中进行减压浓缩,将滤液浓缩至原体积的1/4左右,加入4 倍体积的95%乙醇溶液,在4 ℃条件下过夜静置,然后抽滤,自然干燥,即得粗类黄酮粉。自由基清除实验均以芦丁标准品溶液(0.1 mg/mL和0.2 mg/mL)为阳性对照。

1.3.4.1 黄玉米粗类黄酮清除DPPH自由基能力测定

参照Yamaguchi等[16]的报道并适当改进。将粗类黄酮粉用甲醇溶解,配成20 mg/mL溶液,并作梯度稀释。DPPH溶液浓度为0.25 mmol/L。在试管中分别加入0.5 mL待测液和0.5 mL DPPH溶液,充分振摇后放于暗处在室温条件下反应30 min,然后于517 nm波长处测定吸光度。用0.5 mL待测液加等体积的甲醇(空白溶剂)作样品对照,用0.5 mL DPPH溶液加等体积的甲醇作空白对照,测定时用纯甲醇调零。按照式(2)计算样品对DPPH自由基的清除能力。

式中:Ai为样液与DPPH混合液的吸光度;Aj为样液与空白溶剂混合液的吸光度;Ac为DPPH与空白溶剂混合液的吸光度。

1.3.4.2 黄玉米粗类黄酮清除·OH能力测定

采用H2O2/Fe2+体系-水杨酸捕获法,参照吴亚楠等[17]的报道并适当改进。将粗类黄酮粉用60%乙醇溶液溶解,配成20 mg/mL溶液,并作梯度稀释。在试管中依次加入6 mmol/L FeSO4溶液2 mL,待测液2 mL,6 mmol/L H2O2溶液2 mL,摇匀,静置10 min,接着加入6 mmol/L的水杨酸-乙醇溶液2 mL,摇匀,放入37 ℃水浴锅中加热30 min后取出,于510 nm波长处测其吸光度;另取2支试管,分别做空白和样品对照,测定时用蒸馏水调零。按式(3)计算各待测样品对·OH的清除率。

式中:Ai为样液与FeSO4、H2O2、水杨酸溶液混合液的吸光度;Aj为样液与空白溶剂(FeSO4、H2O2溶液)混合液的吸光度;Ac为水杨酸溶液与空白溶剂混合液的吸光度。

1.4 数据分析

对所得数据用Excel数理统计分析软件整理制表,用Sigma Plot 10.0绘制单因素曲线图,并采用SAS 9.1.3统计分析软件进行方差分析与Duncan’s多重比较、RSREG回归分析、G3D响应面绘图分析和GCONTOUR等高线绘图分析。

2 结果与分析

2.1 单因素试验结果

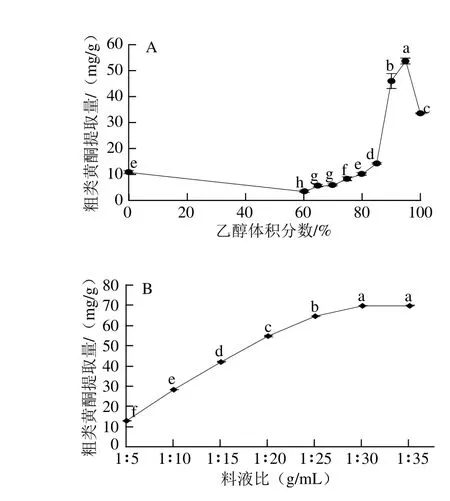

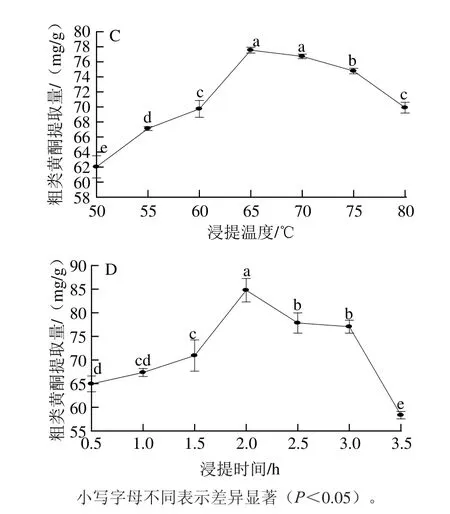

图1 乙醇体积分数(A)、料液比(B)、浸提温度(C)、浸提时间(D)对黄玉米粗类黄酮提取量的影响Fig.1 Effects of ethanol concentration (A), solid/solvent ratio (B), extraction temperature (C) and extraction time (D) on the yield of fl avonoids from yellow maize

由图1A可知,95%乙醇溶液的粗类黄酮提取量最高(P<0.05),而无水乙醇的粗类黄酮提取量急剧降低,可能由于无水乙醇更易使一些醇溶性杂质及亲脂性成分溶出,从而降低粗类黄酮提取量。由于玉米粉中含有较高含量的淀粉,因此适当提高溶剂用量(图1B),可以减轻浸提过程中的糊化现象,获得较高的粗类黄酮提取量;当料液比达到1∶30~1∶35时,粗类黄酮提取量趋于稳定,说明玉米粉中的粗类黄酮已完全溶出。由图1C、D可知,浸提温度低于65 ℃或浸提时间低于2 h,都明显影响玉米粉粗类黄酮的充分溶出;而温度过高或时间过长,又可能会破坏粗类黄酮的活性结构或因乙醇溶液蒸发速率加快而导致糊化,进而降低粗类黄酮提取量;尤其浸提时间长达3.5 h时,粗类黄酮提取量急剧下降(P<0.05)。综合以上单因素试验结果,选择95%乙醇溶液、料液比1∶35、65 ℃浸提2 h,可以获得较高的粗类黄酮提取量。

2.2 正交试验结果及其方差分析

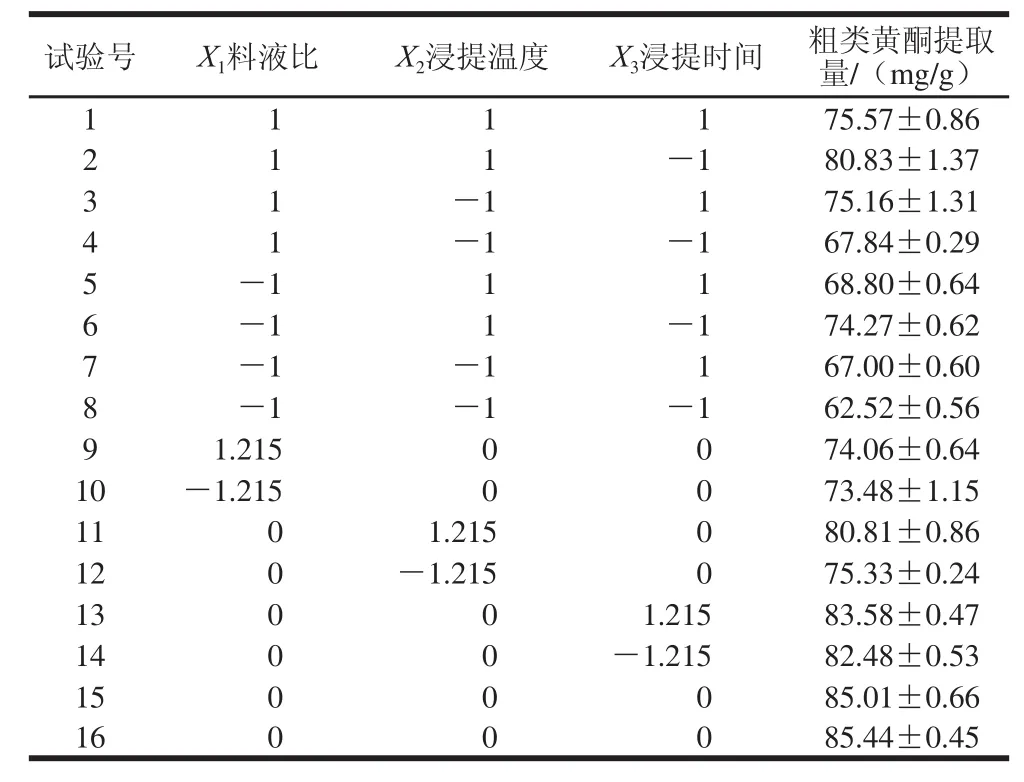

采用三元二次正交设计,分析料液比(X1)、浸提温度(X2)、浸提时间(X3)及其交互作用对黄玉米粗类黄酮提取量的影响,并获得最佳提取工艺。正交试验结果见表3。

采用SAS软件RSREG过程对表3三因素水平与粗类黄酮提取量指标进行的回归分析,得粗类黄酮提取量对试验因素X1~X3的回归方程:Y=85.08+2.51X1+3.07X2+0.22X3-0.02X1X2+0.38X1X3-2.82X2X3-

表3 三因素二次正交设计及结果(n=6)Table3 Three-factor quadratic rotation orthogonal composite design with experimental results (n=6)

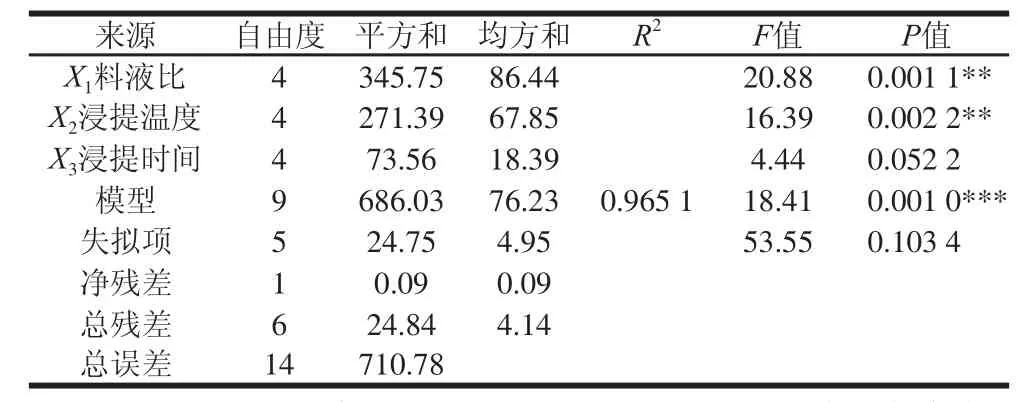

表4 回归模型及主效应的方差分析Table4 Analysis variance of the regression model and main effects

对回归模型进行方差分析与F检验(表4)可知,F=18.41(P=0.001 0),达到高度显著水平;回归方程的决定系数R2=0.965 1,说明模型方程差异显著,且拟合较好。因此可以用该模型分析各工艺参数对粗类黄酮提取量的影响。料液比、浸提温度对粗类黄酮提取量的影响均达到P<0.01极显著水平,浸提时间的主效应不显著。这主要是由于黄酮类化合物属于次生代谢物质,通常存在于植物细胞的胞基质及液泡中,其向溶剂扩散要克服细胞膜的阻力,同时也受到原料内其他物质的干扰,因此料液比多少决定粗类黄酮物质能否充分溶出,是否会发生淀粉糊化现象;浸提温度高低决定溶出速率快慢、溶剂挥发程度及粗类黄酮结构是否破坏,同时也影响淀粉糊化及蛋白质变性等;浸提时间长短只影响粗类黄酮及其他醇溶性物质的溶出程度。

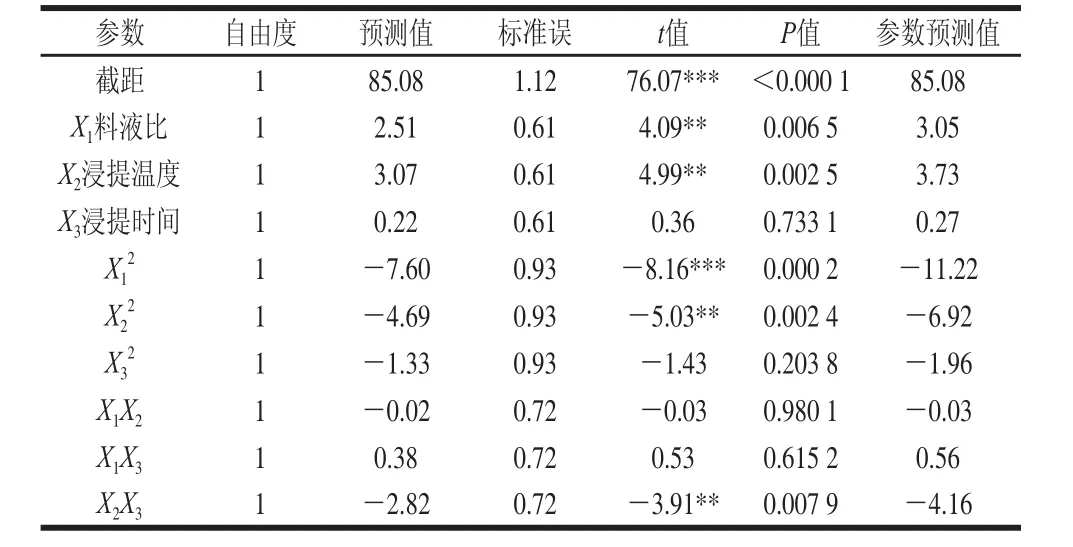

对回归模型的偏回归系数进行显著性检验(表5)表明,料液比、浸提温度、浸提时间的二次项均为负效应,且|B11|(P<0.001)>|B22|(P<0.01)>|B33|(P>0.05);一次项均为正效应,|B2|(P<0.01)>|B1|(P<0.01)>|B3|(P>0.05);交互项|B32|>|B31|>|B21|,除B32达到了极显著(P<0.01)水平外,其余交互效应不显著。

表5 参数的显著性检验Table5 Test of parameter estimates

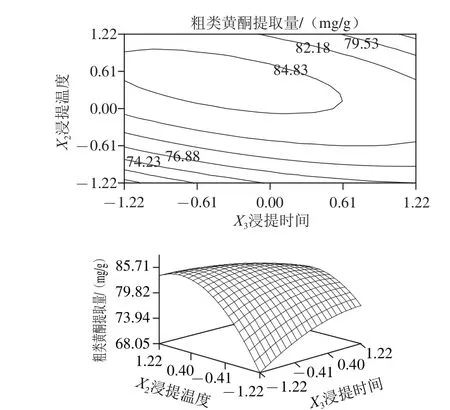

采用降维法将模型方程中的料液比(X1)固定在0水平,获得粗类黄酮提取量与浸提温度(X2)和浸提时间(X3)的偏回归模型:

Y=85.08+3.07X2+0.22X3-2.82X2X3-4.69X22-

根据上述偏回归模型,利用SAS软件的G3D过程,绘制互作响应面三维图(图2),可以看出因素影响大小为浸提温度>浸提时间。当X2、X3分别在0.365(69 ℃)、-0.319(1.83 h)水平时,响应值最大85.72 mg/g;随X2、X3分别从-1.215提高到0.365、-0.319时,Y值增大,二者协同;随X2、X3分别从0.365、-0.319提高到1.215时,响应值减小,二者拮抗。出现上述结果的原因如前所述,浸提温度高低更易影响玉米粉粗类黄酮的结构稳定性与溶出速率,同时还影响溶剂挥发程度,进而产生淀粉糊化或蛋白质变性等;而浸提时间长短只影响粗类黄酮及其他醇溶性物质的溶出程度。需要特别指出的是玉米粗类黄酮具有较高的温度稳定性,最佳提取温度可达到69 ℃。由SAS软件RSREG过程中3个因素典型性分析结果可知,当料液比(X1)、浸提温度(X2)、浸提时间(X3)分别为1∶35.5(对应编码值0.128)、69 ℃(对应编码值0.357)、1.85 h(对应编码值-0.291)时,粗类黄酮提取量最大85.91 mg/g。经实测验证该最佳工艺的提取量为85.88 mg/g,标准偏差为0.02 mg/g。所以该模型较好地反映了各因素对黄玉米籽粒粗类黄酮提取量的影响。

图2 浸提温度(X2)和浸提时间(X3)交互作用的响应面图Fig.2 Response surface plots showing the effects of extractiontemperature (X2) and time (X3) on extraction effi ciency

2.3 黄玉米粗类黄酮的体外清除自由基效果分析

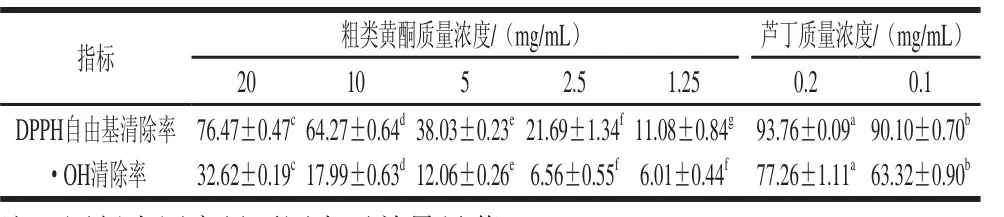

表6 黄玉米粗类黄酮对自由基的清除能力Table6 Scavenging rates of yellow maize fl avonoids toward DPPH and hydroxyl radicals %

由表6可知,当黄玉米粗类黄酮质量浓度较低(1.25 mg/mL)时,对DPPH自由基和·OH的清除能力均较差(分别为11.08%和6.01%);当黄玉米粗类黄酮质量浓度增大到2.5 mg/mL,对DPPH自由基的清除率明显提高,达到21.69%(P<0.05),而对·OH的清除率(6.56%)没有显著变化(P>0.05);继续增大黄玉米粗类黄酮质量浓度,对两种自由基的清除率均明显增强(P<0.05),且对DPPH自由基的清除率增加幅度更大;当黄玉米粗类黄酮质量浓度达到20 mg/mL时,对DPPH自由基的清除率达到76.47%,对·OH的清除率达到32.62%,分别相当于对照芦丁标准品清除能力的81%~84%、40%~50%,且对DPPH自由基的清除率是对·OH的清除率的2倍以上。将清除率与粗类黄酮质量浓度进行回归拟合,回归方程分别为Y=8.902 7X+0.498 5(R2=0.999 8,DPPH自由基),Y=1.433 9X+3.935 5(R2=0.995 8,·OH),拟合程度均达到99%以上。结果表明,黄玉米粗类黄酮具有较强的清除自由基能力,且对DPPH自由基的清除效果强于对·OH的清除效果。

3 结 论

黄玉米粗类黄酮水浴醇提取的最佳工艺为:乙醇体积分数、料液比、浸提温度和浸提时间分别为95%、1∶35.5、69 ℃和1.85 h。此条件下粗类黄酮提取量为85.91 mg/g,经实测验证该最佳工艺的粗类黄酮提取量为85.88 mg/g,标准偏差为0.02 mg/g。黄玉米粗类黄酮具有较强的清除自由基能力,随质量浓度提高,清除自由基能力显著增强(P<0.05);在同一质量浓度条件下,对DPPH自由基的清除率明显大于对·OH的清除率。

参考文献:

[1] 步文磊, 王茵, 荫士安, 等. 植物类黄酮改善认知功能方面的动物实验研究进展[J]. 中华预防医学杂, 2009, 43(9): 817-820.

[2] 安代志, 张琪, 韦京豫, 等. 大鼠槲皮素灌胃后门静脉血浆代谢组变化分析[J]. 营养学报, 2007(29): 591-595.

[3] DREHER D, JUNOD A F. Role of oxygen free radicals in cancer development[J]. European Journal of Cancer, 1996, 32(1): 30-37.

[4] 陈智毅, 徐玉娟, 尹艳, 等. 甜玉米多酚类成分的测定[J]. 食品科学, 2010, 31(10): 235-238.

[5] 赖富饶, 李臻, 吴晖, 等. 甜玉米芯多酚的超声提取工艺优化[J]. 现代食品科技, 2012, 28(1): 52-55; 17.

[6] 张强, 阚国仕, 陈红漫. 玉米抗氧化肽的分离制备及其体外抗氧化活性的研究[J]. 中国粮油学报, 2005, 20(5): 36-39; 45.

[7] 陈红漫, 杜晓霞, 阚国仕, 等. 玉米抗氧化肽的酶解工艺条件优化研究[J]. 食品科技, 2005, 35(8): 55-60.

[8] 刁静静, 曹龙奎. 大孔吸附树脂吸附分离高活性玉米抗氧化肽[J].食品科学, 2011, 32(16): 187-191.

[9] 张明站. 玉米胚芽脱脂粕酶解条件及其产物抗氧化活性的研究[D].齐齐哈尔: 齐齐哈尔大学, 2013.

[10] 王霞, 丁继峰, 鹿保鑫, 等. 玉米胚芽蛋白水解物的抗氧化活性研究[J].中国酿造, 2013, 32(6): 84-88.

[11] 徐丽萍, 王亚南, 马会来. 玉米醇溶蛋白阻湿性及抗氧化性应用的研究[J]. 中国粮油学报, 1999, 14(5): 40-42.

[12] 王勇, 何剑锋, 王梦倩, 等. 真菌固态发酵对玉米抗氧化性影响[J].食品科技, 2012, 37(9): 147-150.

[13] 陈小萍, 倪鑫炯. 黑玉米和黄玉米抗氧化提取物的抗氧化实验研究[J].食品工业科技, 2009, 30(7): 155-156; 201.

[14] 黄晔, 龙光锦, 姜林华, 等. 玉米须总黄酮的提取及鉴别[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(6): 1008-1009.

[15] 李南薇, 李燕杰, 唐凤欣. 柚皮黄酮的提取工艺优化[J]. 广东农业科学, 2011(6): 110.

[16] YAMAGUCHI T, MATOBA T, TERAO J, et al. HPLC method for evaluation of the free radical-scavenging activity of foods by using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl[J]. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 1998, 62(6): 1201-1204.

[17] 吴亚楠, 鲁晓翔, 连喜军, 等. 玉米须黄酮清除自由基活性的研究[J].食品研究与开发, 2009, 30(1): 5-8.

Optimization of Extraction Conditions for Flavonoids from Yellow Maize and Their Antioxidant Activity in Vitro

YANG Wenping1, LI Yun2, HAO Jiaomin2,*, YANG Zhenping3,*, YANG Hua2, ZHU Yingchun2

(1. College of Life Science, Hebei United University, Tangshan 063000, China; 2. College of Food Science and Engineering, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801, China; 3. College of Agriculture, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801, China)

Single-factor experiments combined with three-factor quadratic rotation orthogonal composite design were adopted to analyze the effects of ethanol concentration, solid to solvent ratio, extraction temperature, and extraction time on the yield of flavonoids from yellow maize (Zea mays Jiyuan 1) and the radical scavenging abilities of the extracted fl avonoids against 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and hydroxyl radicals (·OH) in vitro. The results indicated that the optimum parameters for extracting fl avonoids were found to be extraction at 69 ℃ for 1.85 h with a solid/liquid ratio of 1:35.5 (g/mL). The yield of fl avonoids was 85.88 mg/g under the optimized conditions. The scavenging rates of 20 mg/mL yellow maize fl avonoids against DPPH and hydroxyl radicals were 76.47% and 32.62%, respectively, which were equivalent to 81%-84% and 40%-50% as compared to rutin (0.1 and 0.2 mg/mL, respectively). The yellow maize fl avonoids showed more powerful scavenging activities against DPPH radical than against hydroxyl radical, which increased signifi cantly with increasing fl avonoid concentrations.

yellow maize (Zea mays L.); fl avonoids; extraction conditions; antioxidant activity

S513

A

1002-6630(2015)20-0062-05

10.7506/spkx1002-6630-201520011

2015-02-03

山西农业大学育种基金项目(2014yz2-8);国家自然科学基金青年科学基金项目(31101113)

杨文平(1971—),女,副教授,博士,主要从事天然植物抗氧化物质提取及应用研究。

E-mail:yangwenping518@163.com

*通信作者:郝教敏(1974—),男,副教授,硕士,主要从事天然植物抗氧化物质在肉制品中开发利用研究。

E-mail:haojm.1@163.com

杨珍平(1973—),女,教授,博士,主要从事植物资源学及天然植物开发利用研究。E-mail:yangzp.2@163.com