成都某复杂高层结构设计可行性分析

2015-12-21刘开强

蒋 媛,刘开强

(1.中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川成都610072;2.汉嘉设计集团股份有限公司,四川成都610041)

1 工程概况

本工程为成都地区某商住楼,主楼采用部分框支剪力墙结构(转换层在地上第5层)。地上30层,1层层高6.00 m,2 ~4层层高4.80 m,5层(转换层)层高6.00 m,6 层层高3.55 m,标准层层高2.90 m;地下室层高分别为 4.55 m(负一层)、3.90 m(负二层)、3.90 m(负三层)、5.90 m(负四层);房屋高度为99.700 m。主楼嵌固在地下室顶板(板厚取180 mm)。结构设计使用年限为50 a、安全等级二级、丙类设防,抗震设防烈度为7度0.10g,场地类别为II类,设计地震分组为第三组,多遇地震、设防烈度地震、预估的罕遇地震下水平地震影响系数最大值分别为 0.08、0.23、0.50;基本风压 0.30 kN/m2(50 a重现期),承载力设计时风压取0.33 kN/m2,风荷载体型系数取1.4,干扰增大系数1.1,地面粗糙度类别为C类。

2 结构布置

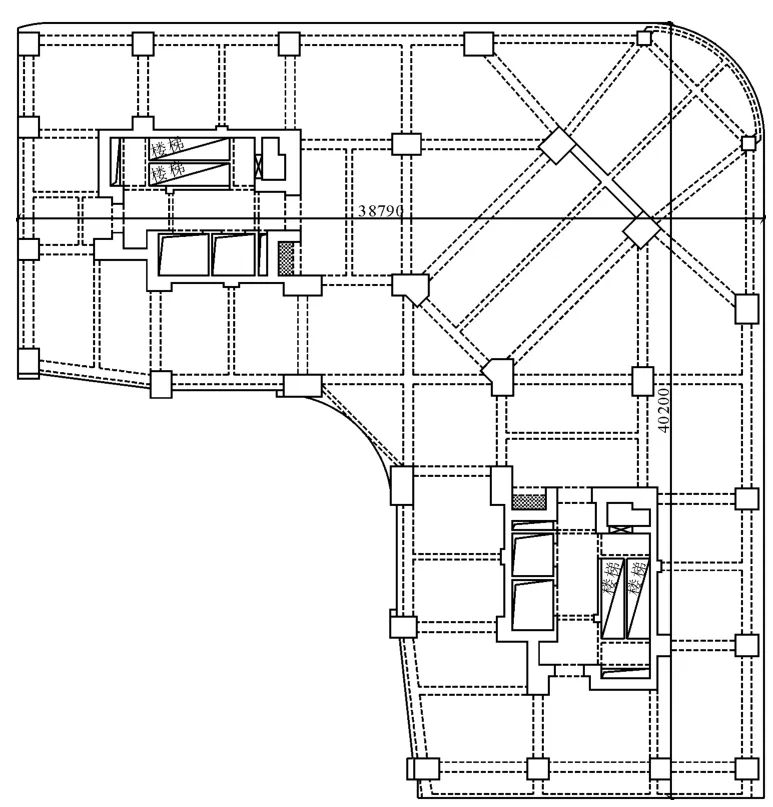

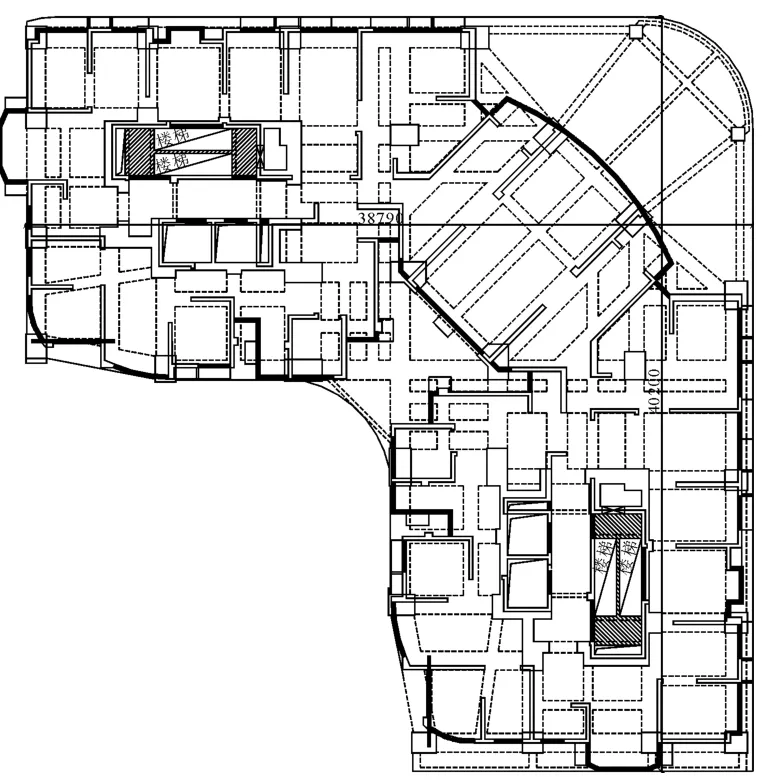

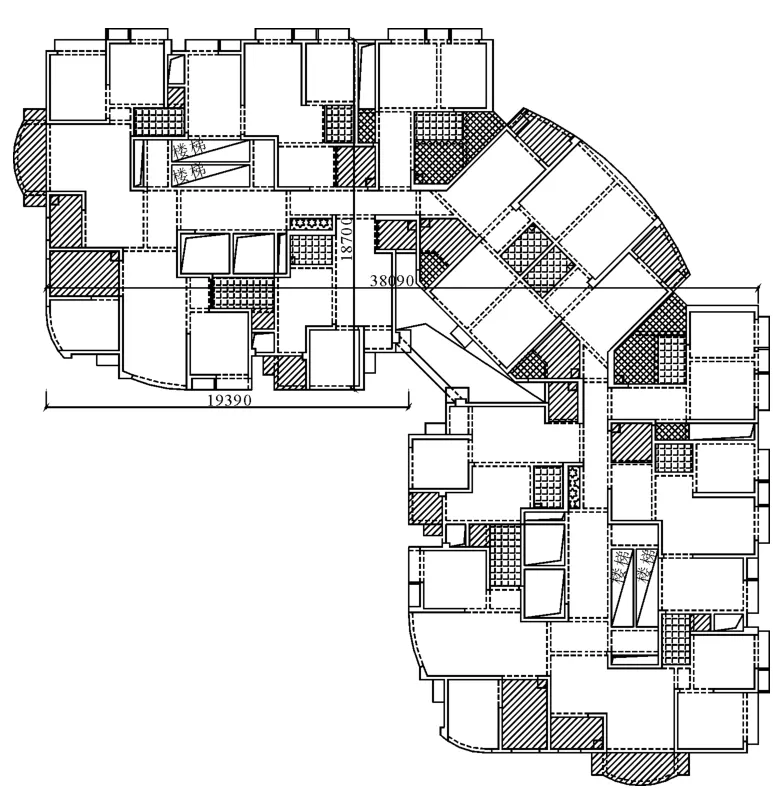

主楼平面为L型不规则平面,4~6层平面布置详见图1~图3。5层及其以下核心筒剪力墙厚度为800 mm、600 mm、400 mm、200 mm;5层以上剪力墙厚度为350 mm、300 mm、250 mm、200 mm;框支柱典型断面为1 100 mm×1 300 mm、1 100 mm×1 400 mm、1 100 mm×2 000 mm。框支梁典型断面为1 000 mm×2 300 mm、1 100 mm×2 400 mm。板厚度地下室均为120 mm;地下室顶板为180 mm;2层、3层为120 mm;4层、6层为150 mm;5层为200 mm;标准层为100 mm;屋面层为120 mm。混凝土强度框支柱、落地剪力墙为C60;结构5层梁、板为C55,其余楼层梁、板为C30;5层以上剪力墙由C60渐变为C30。

图1 4层结构布置示意图

图2 5层结构布置示意图

3 结构超限情况及抗震性能目标

根据《建筑抗震设计规范》[1](GB5011-2010)(简称抗规)、《高层建筑混凝土结构技术规程》[2](JGJ3-2010)(简称高规)、《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准》[3]和《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》[4]本工程存在以下四项不规则:

图3 6层结构布置示意图

(1)考虑偶然偏心的扭转位移比为1.37大于1.2,扭转不规则。

(2)平面凸出一侧的尺寸占相应投影方向总尺寸的50.9%大于35%,凹凸不规则。

(3)有效楼板宽度占该层楼板典型宽度的44.2%小于50%,楼板局部不连续。

(4)结构第5层设有转换层,竖向抗侧力构件不连续。

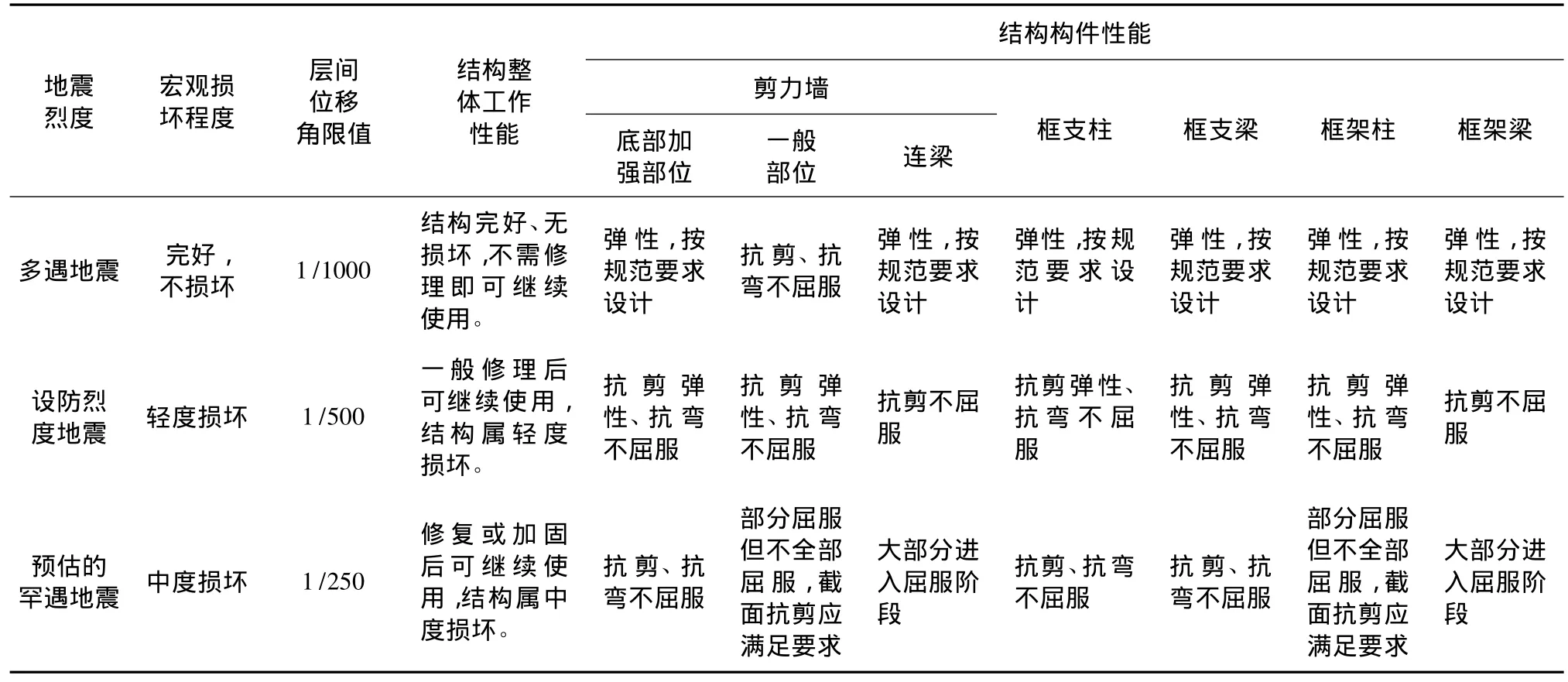

本工程存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续、竖向抗侧力构件不连续(转换层设在结构第5层属高位转换)等四项不规则的特别不规则建筑,属超限高层建筑。根据上述超限情况及《全国民用建筑工程设计技术措施》[5](混凝土结构)附录D 中 D.0.1 ~D.0.6 条,综合考虑场地条件、抗震设防类别、设防烈度、结构的建造费用、特殊性、震后损失及修复难易程度等,本工程结构抗震性能目标定位为C等级,结构或构件抗震性能目标见表1。

4 结构分析及计算结果

4.1 风荷载和多遇地震作用下的弹性分析及结构抗震性能评价

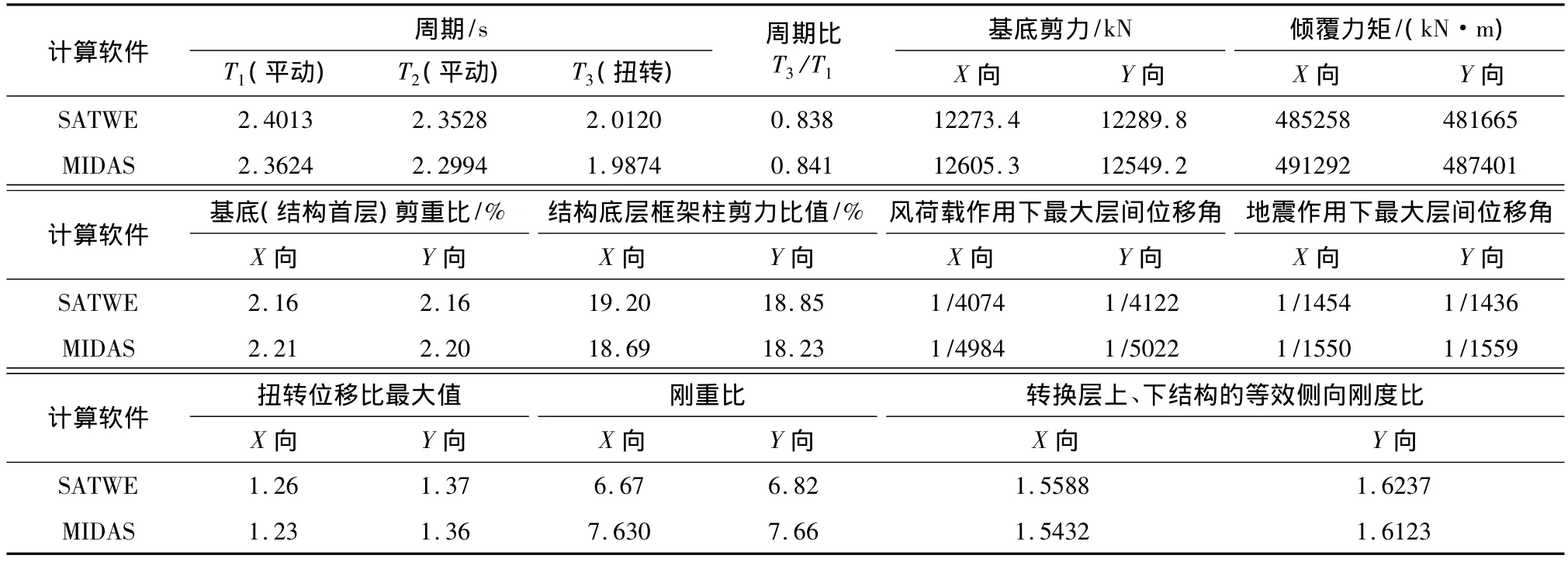

根据《高规》和《抗规》要求,本项目采用SATWE,MIDAS两种结构分析软件进行多遇地震作用下的结构整体计算。结构嵌固在地下室顶板,整体计算时输入地下室以模拟地下室对上部塔楼的影响。风荷载和多遇地震作用下的结构计算结果见表2。

表1 结构或构件抗震性能目标

表2 多遇地震作用下的结构计算结果

结果表明,结构计算结果满足《高规》和《抗规》的要求;各构件的强度及变形和柱、剪力墙的轴压比也均能满足要求,满足多遇地震作用下“完好,变形远小于弹性位移限值”的第一阶段的抗震性能目标。结构两个方向第一平动周期比不小于0.8,结构两个主轴方向的动力特性相近[6]。

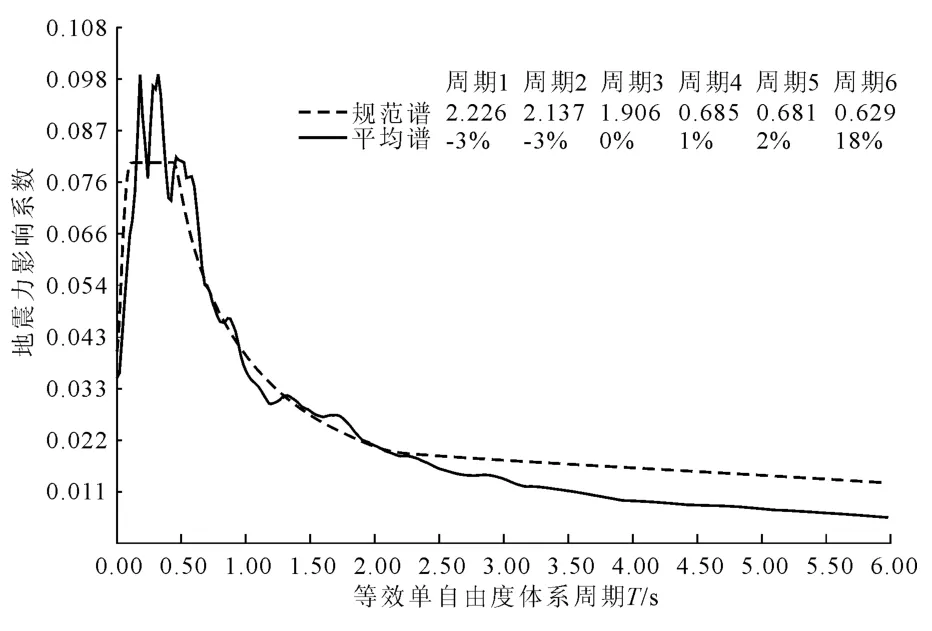

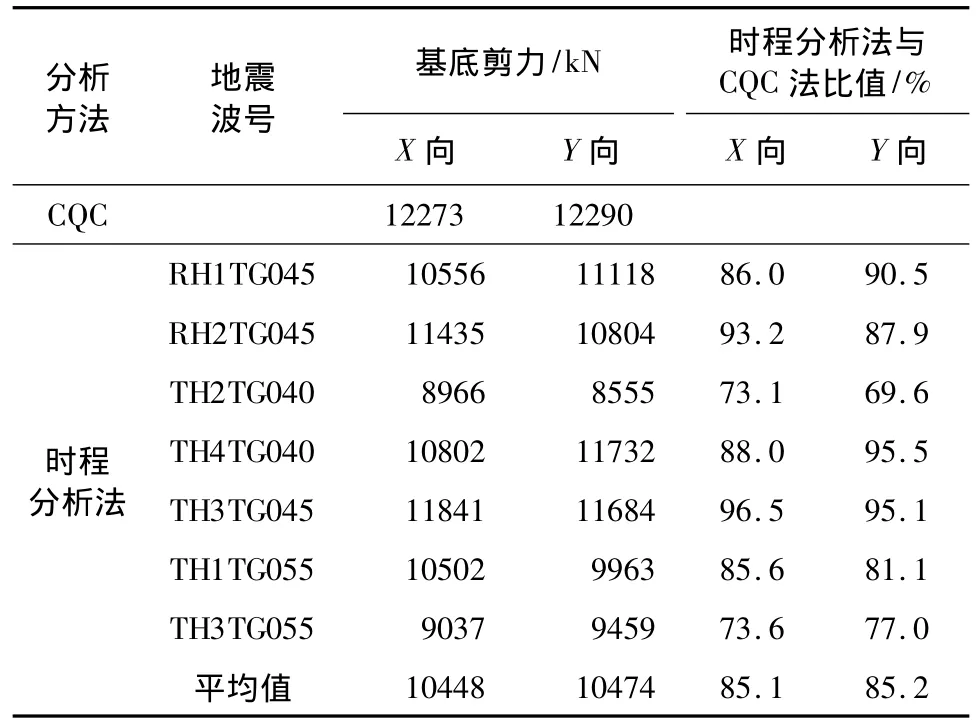

根据《高规》相关规定,本工程为复杂高层结构,需要进行多遇地震作用下的弹性时程分析。通过SATWE软件,选取5条实际地震波(TH2TG040、TH4TG040、TH3TG045、TH1TG055、TH3TG055)和 2条人工波(RH1TG045、RH2TG045)共7条加速度时程曲线进行计算,输入地震波最大加速度值X向(35 cm/s2)和 Y向(29.7535 cm/s2)。规范谱与7条自选波的平均谱的对比详见图4,从图中可以看出主要周期振型点上,规范谱与7条自选波的平均谱相差不大于20%,满足《高规》在统计意义上相符的规定。时程作用下的结构底部剪力与规范反应谱作用下的底部剪力计算结果见表3。

图4 规范谱与地震波谱对比图

结果表明,在多遇地震作用下,自选7条波的时程分析结果平均值小于CQC法的计算结果。在进行施工图设计时,结构构件配筋计算按CQC法的计算结果进行设计。

表3 多遇地震作用下弹性时程计算结果

4.2 设防烈度地震作用分析及结构抗震性能评价

根据《高规》,综合考虑结构体型规则性、抗震设防烈度及超限程度等因素,本工程设防烈度地震作用下的性能分析采用相对简化的等效弹性方法进行。分析采用的分析软件为SATWE,地震影响系数取0.23,内力调整系数取为1(即强柱弱梁、强剪弱弯等均不调整),不计算风荷载,连梁刚度折减系数0.4,阻尼比 0.06,周期折减系数 1.0,中梁刚度系数不放大[7-8]。设防烈度地震作用下的最大层间位移角计算结果见表4。

表4 设防地震作用下的最大层间位移角

设防烈度地震验算结果表明,其最大层间位移角满足所设定的性能目标要求。通过对塔楼在设防烈度地震作用下弹性计算结果进行分析,剪力墙、框架柱、框支梁和框支柱箍筋均未出现超筋现象;通过对塔楼在设防烈度地震作用下不屈计算结果进行分析,剪力墙、框架柱、框支梁和框支柱纵向钢筋均未出现超筋现象,框架梁、连梁箍筋均未出现超筋现象。剪力墙、框架柱、框支梁和框支柱抗剪弹性、抗弯不屈服,框架梁、连梁抗剪不屈服。抗震构件满足表1中所设定的性能目标要求。

4.3 预估的罕遇地震静力弹塑性分析及结构抗震性能评价

传统结构抗震设计采用的是基于承载力的方法。然而当侧向力使结构进入塑性变形阶段后,承载力相对保持不变,但侧向位移却持续增加。显然基于承载力的设计方法已不适用于此阶段的设计。PUSH-OVER分析法(静力弹塑性分析法)就是在此情况下产生的基于性能评估现有结构和设计新结构的一种方法[9-12]。

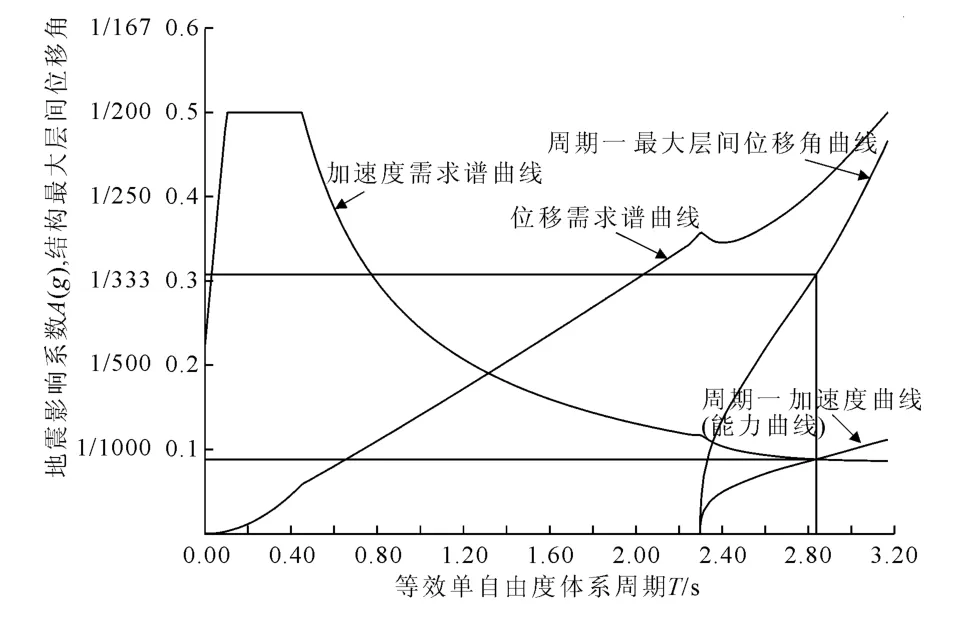

本工程进行静力弹塑性分析采用PUSH&EPDA软件。地震影响系数取0.50,内力调整系数取为1(即强柱弱梁、强剪弱弯等均不调整),不计算风荷载,连梁刚度折减系数0.3,阻尼比0.07,周期折减系数1.0,中梁刚度系数不放大,特征周期0.50,其余分项系数均保留[7-8]。在罕遇地震作用下,沿X、Y方向进行推覆分析。

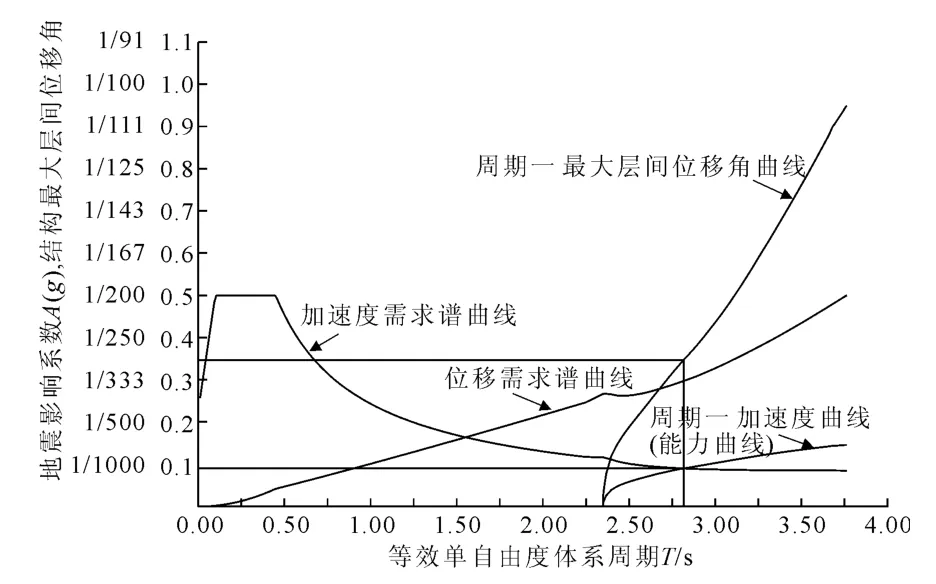

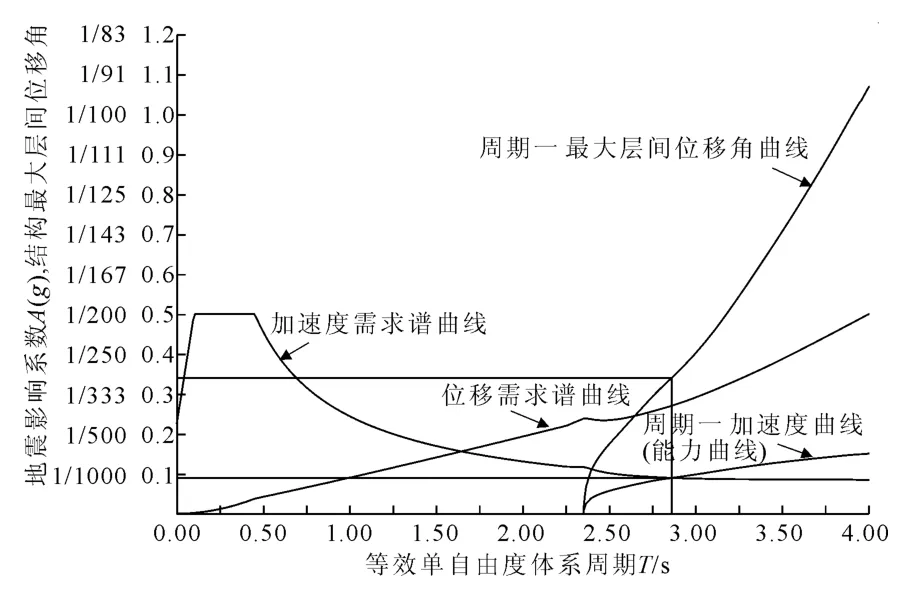

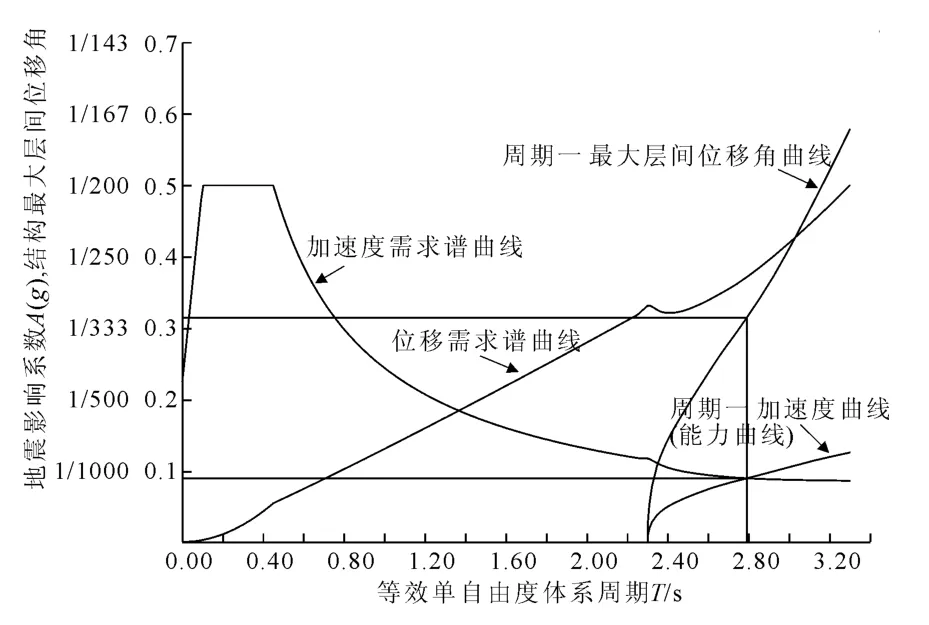

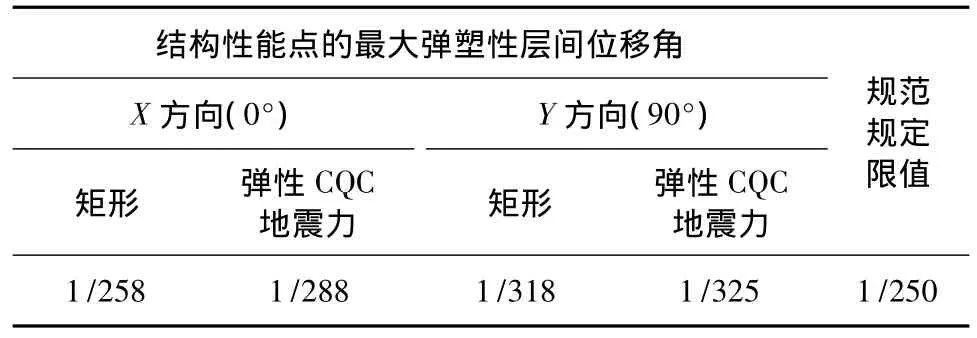

通过对塔楼在罕遇地震作用下不屈计算结果进行分析,底部加强区部位的剪力墙、框支柱、框支梁纵向钢筋和箍筋均未出现超筋现象;一般部位剪力墙、框架柱纵向钢筋或箍筋部分出现超筋情况,截面抗剪满足要求。底部加强区部位的剪力墙、框支柱、框支梁抗剪、抗弯不屈服;一般部位剪力墙、框架柱部分屈服但不全部屈服。框架梁和连梁大部分进入屈服阶段。核心筒理想塑性极限状态出现的顺序为:(1)在连梁端部形成塑性铰,(2)当梁铰形成足够大变形使剪力墙墙肢底部也形成塑性铰,(3)整体形成机动体制。核心筒受力极限状态便符合“强墙肢弱连梁”设计思想[13-14]。从图5~图8及表5可以看出,在罕遇地震作用下的最大弹塑性层间位移角均小于1/250的规范规定限值,层间位移角无较大的突变,结构抗侧力刚度比较均匀,无明显薄弱层。结构整体及各构件的抗震性能满足性能目标C的要求,结构满足“罕遇地震作用下不倒”的要求。

图5 CQC地震力X向推覆下结构性能曲线

图6 CQC地震力Y向推覆下结构性能曲线

图7 矩形荷载X向推覆下结构性能曲线

表5 罕遇地震作用下的最大层间位移角

图8 矩形荷载Y向推覆下结构性能曲线

5 抗震加强措施

本工程存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续、竖向抗侧力构件不连续(转换层设在结构第5层属高位转换)等四项不规则的特别不规则建筑。针对以上四项不规则,结构整体布置考虑以下加强措施:

针对扭转不规则、凹凸不规则,转换层以上加长周边剪力墙墙肢、加高周边连梁高度;转换层及以下采用框架双筒结构使结构具有较好的整体刚度。针对楼板局部不连续,楼板不连续区域板厚度均为120 mm,楼板钢筋为双层双向,配筋率不小于0.25%。针对竖向抗侧力构件不连续(转换层设在结构第5层属高位转换),转换层位置越往上,转换层上、下层剪力、传力途径及层间位移角突变越大。可采取房屋周边增置剪力墙和电梯筒体、强化下部结构如加大筒体及落地墙厚度;提高混凝土强度等级,提高抗震能力;采取以下措施弱化转换层上部剪力墙,如剪力墙开洞、减少墙厚等。上部剪力墙门窗洞口尽量设于转换梁跨中,外墙尽量设置翼缘,避免无连梁相连的延性较差的单片墙。除采取以上结构整体加强措施外,还采取如下构件抗震加强措施:(1)严格控制剪力墙、框架柱、框支柱的轴压比、剪压比,提高转换柱的承载力和延性;(2)框支柱箍筋采用直径不小于14,间距不大于100;设置芯柱,提高转换柱的承载力和延性;(3)转换梁采用C55高强混凝土,控制剪压比;(4)转换层楼板板厚取200,并加大该楼层的配筋率,配筋率不小于0.3%,且双层双向配筋(根据楼板应力分析,局部附加楼板钢筋)。适当加大转换层上下两层的楼板厚度及配筋(150 mm,配筋率不小于0.25%,根据楼板应力分析,局部附加楼板钢筋)。加强开洞部位的构造,如设暗梁、边梁;(5)设防烈度地震作用下剪力墙、框架柱、框支梁和框支柱抗剪弹性、抗弯不屈服,框架梁、连梁抗剪不屈服进行设计。罕遇地震作用下底部加强区部位的剪力墙、框支柱、框支梁抗剪、抗弯不屈服;一般部位剪力墙、框架柱部分屈服但不全部屈服,截面抗剪应满足要求;框架梁和连梁大部分进入屈服阶段进行设计[15]。

如前文所述,本工程竖向抗侧力构件不连续(转换层设在结构第5层属高位转换)转换梁是结构的薄弱环节。框支梁采用空间杆系进行整体结构计算分析并辅助局部有限元分析计算,并按计算结果确定断面和配筋。在重力荷载作用下,框支梁按偏心受拉构件设计,并按应力分析结果配置水平受拉腹筋。转换梁设计时适当增加构造配箍率,避免罕遇地震下转换梁剪切破坏。

6 结论

(1)本工程为具有扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续、竖向抗侧力构件不连续四项不规则的A级高度超限高层建筑,通过对底部加强部位剪力墙、框支柱、框支梁等关键构件及薄弱连接部位采取有效的加强措施后,SATWE,MIDAS两种结构分析软件计算结果满足规范要求。

(2)在多遇地震作用下,YJK-A和MIDAS模型计算结果在数值上虽存在一定的差异,但基本规律一致。

(3)设防烈度地震作用下,最大层间位移角为1/539,满足所设定的性能目标要求。

(4)在预估的罕遇地震作用下,静力弹塑性分析结果显示结构薄弱层的弹塑性位移角小于规范允许的限值,满足大震不倒的要求。

本工程通过对多遇地震、设防烈度地震和预估的罕遇地震作用下结构的性能分析,计算结果中的各项指标均满足现行规范和规程要求,并在合理范围内。结构方案可行。

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑抗震设计规范:GB50011-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部.高层建筑混凝土结构技术规程:JGJ3-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[3]四川省建设厅.四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准:DB 51/T5058-2008.[S].成都:西南交通大学出版社,2008.

[4]中华人民共和国建设部.关于印发《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知:建质[2010]109号[A].2010-07-16.

[5]住房和城乡建设部工程质量安全监管司.中国建筑标准设计研究院.全国民用建筑工程设计技术措施:结构(混凝土结构)[M].北京:中国计划出版社,2012.

[6]陈彬磊,江磊鑫.超高超限工程的规范条文及建议[J].建筑结构,2014,44(2):8-12.

[7]董志峰,柳 超,陈 勇,等.沈阳乐天世界超高层住宅楼抗震设计[J].建筑结构,2014,44(19):57-60.

[8]蒋 媛,刘开强.成都某超高层办公楼结构设计可行性分析[J].西南科技大学学报,2015,30(3):52-56.

[9]李 涛.某学院13#学生公寓push-over分析[J].水利与建筑工程学报,2015,13(3):87-90.

[10]邹 勤,马玉宏,崔 杰.近海隔震桥梁基于性态的抗震设防标准[J].自然灾害学报,2014,23(1):57-63.

[11]陈小飞,马玉宏.村镇建筑基于性态的抗震设防标准研究[J].土木工程学报,2012,45(1):307-311.

[12]王 明,卫江华.关于弹塑性分析几个问题的探讨[J].四川建筑,2014,33(3):41-43.

[13]薛东智.钢筋混凝土核心筒受力性能及其极限承载力分析[J].水利与建筑工程学报,2014,12(5):7-12.

[14]史庆轩,侯 炜,刘 飞,等.钢筋混凝土核心筒抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2011,32(10):119-129.

[15]方小丹,魏 琏.关于建筑结构抗震设计若干问题的讨论[J].建筑结构学报,2012,32(12):46-51.