出生性别比失衡的四要素:一个省级层面的纵向分析*

2015-12-15杨菊华李红娟

杨菊华 李红娟

政法 社会学

出生性别比失衡的四要素:一个省级层面的纵向分析*

杨菊华 李红娟

中国的出生性别比失衡源于传统的男孩偏好,成于快速的生育转变,行于便捷的胎儿性别选择技术,制于经济社会发展水平。本文从文化、发展、政策视角出发,以省 (市、自治区)为分析单位,定量地探讨了1990—2010年出生性别比失衡的原因。结果发现,平等的性别观念是降低出生性别比的最稳健因素;既具数量挤压,也有性别盲视和短视的生育政策推升了出生性别比;经济社会发展对出生性别比的影响呈倒U型,只有当发展程度达到一定的临界点 (如人均GDP达到4万元、人均受教育年限为9年)时,才会对出生性别比产生抑制作用;否则,发展的成果被用于达成理想子女性别结构的工具。基于分析结果,文章提出了缓解出生性别比的对策思考和建议。

出生性别比 性别观念 经济社会发展 生育政策

10年前,美国杨百翰大学政治学者Valerie M.Hudson和英国肯特大学政治与国际关系学者Andrea M.Den Boer联合出版了Bare Branches:The Security Implications of Asia’s Surplus Male Population(《光棍:亚洲男性人口过剩的不安后果》)一书。作者在这部极具刺激性和煽动性的著作中,援引中外历史事例,阐释了男性人口过剩可能对社会安全带来的威胁,提出了过高的男女比例、过多年轻男性光棍不仅常常引发国内和国际动乱,而且也容易形成独裁的政治体制,威胁民主和平进程。在约占世界人口40%的亚洲地区,东亚、东南亚、南亚、西亚都史无前例地出现了具有普遍性的男性人口过剩问题,中国和印度的男性过剩尤为凸显。年轻男性光棍往往缺乏稳定社会联系的支持和约束,这无疑会在社会中形成一股不稳定力量。其后果将会跨越亚洲国家和地区,波及全球,威胁21世纪的全球形势,包括经济发展、社会稳定、民主化进程。

男性人口过剩的根源在于出生性别比 (下称 “SRB”)的失衡。在人口快速转变过程中,不正常的SRB是一个地区性现象。中国既不是第一个,也不是唯一一个面临该问题的国家,但在诸多遭遇过或正在遭遇SRB失衡的国家和地区 (如:韩国、印度、中国台湾和大陆、越南、新加坡、巴基斯坦、尼泊尔、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚),只有中国SRB失衡的时间最长,程度最深,范围最广,人口最多,危害最大,治理难度最高。可以说,中国目前面临的SRB失衡问题不仅在中国前所

未有,而且在世界上也是独一无二的。

众多学者全方位、多角度地分析了SRB失衡的现状、变动趋势、原因、后果以及应对策略。现存研究普遍认为,传统的男孩偏好、严苛的生育政策、便捷的胎儿性别鉴定技术、较低的经济社会发展水平,都是SRB失衡的重要原因。但是,由于性别观念的主观性和模糊性,学界对其与SRB关系的认识多停留在理论阐释层面,实证研究不多。同理,关于生育政策的影响,除了极少数研究外,绝大多数都停留在定性的论述方面。那么,在其他条件相同的情况下,这些因素究竟是否、且如何作用于SRB?这是本文所关注的问题。

本文在现有研究的基础上,从省级层面考察了1990—2010年间,文化因素、发展因素、政策因素、技术因素与SRB之间的关系,尝试在控制其他要素的前提下,剥离各类因素对SRB的独立影响。本文尝试回答以下问题:第一,在女性普遍参与社会劳动、共同贡献于家庭的情况下,男孩偏好是否依旧足以作用于人们的性别选择行为?第二,在经济转型、社会变迁的宏观情势下,经济与社会发展对SRB是否具有抑制作用?第三,在人口转变的大背景下,生育政策的挤压性及性别盲视与短视性如何作用于SRB?

本文的意义在于,从实证视角,同时考查性别文化、经济与社会发展、生育政策等多个因素与SRB之间的关系,以弥补现存研究多只通过理论思辨来解释文化和政策因素对SRB影响的局限。分析结果不仅有助于社会各界的利益相关者对不同类别要素与SRB之间关系的认识,而且有助于政策制定者完善现有的治理措施,出台更具有针对性的治理项目,从而尽早使SRB回归正常水平。

一、男孩偏好、发展水平、生育挤压、技术可得与出生性别比

中国和他国的经验表明,SRB失衡源于四大要素 (研究甚多,先期文献不遑一一列举):一是男孩偏好,[1][2][3]二是生育挤压,[4][5]三是便捷技术,[6][7][8]四是经济社会发展水平。[9]

(一)男孩偏好 (文化因素)

这是SRB失衡的本源性因素。若无男孩偏好,其他因素难以发生作用。亚洲SRB失衡国家的一个共性是,都具有或有过较强的男孩偏好。相反,在没有明显男孩偏好的日本,即便生育水平大大低于更替水平、胎儿性别鉴定技术唾手可得,SRB亦未失衡;换言之,男孩偏好是SRB失衡的必要条件。

(二)生育挤压 (政策因素)

这是SRB失衡的催化因素。若无快速的生育转变,在具有性别偏好的地区,SRB失衡的速度不会如此之快,失衡的程度也不会如此之深。这一点可以从正反两方面来证实。一方面,除极少数情况外,SRB失衡的国家或地区都经历了生育转变,生育率降至更替水平上下。在西亚诸国,性别偏好不仅未随生育率的降低而缓解,且因生育挤压而更为凸显,致使SRB失衡:2008年,亚美尼亚的SRB为115.8、阿塞拜疆的为117.6、格鲁吉亚的为111.9。①Christophe Guilmoto在 “International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth:Addressing the Issue and the Way Forward”会议上提供的数据;会议于2011年10月5—6号在越南河内召开。另一方面,孟加拉国虽然具有强烈的性别偏好,性别鉴定技术或其他留男弃女的方法也普遍可及,但总和生育率依旧明显超过更替水平,故SRB未见明显失衡。同理,在生育转变前的韩国、西亚诸国,SRB亦未失衡。这表明,更替水平的生育率似是一个临界点,在拥有男孩偏好的国家和地区,只要生育率降至更替上下,SRB失衡似乎在所难免。

中国的情况因为严格的限制性生育政策的存在而显得更为特殊:政策不仅带来生育数量的挤压,而且政策本身 (即1.5孩政策)还暗含无意识的性别短视、盲视甚至对女孩的歧视,姑息、纵容、认同了传统的性别偏好,让人误解为这就是一个让人生儿子的政策,故中国SRB的失衡程度在亚洲各地区中是最深的。

(三)便捷技术 (技术因素)

这是SRB失衡的可行性因素。若无便捷的胎儿性别鉴定技术,即便有强烈的男孩偏好、生育挤压,SRB不会如此失衡,因为人们必须寻求其他的、代价更大的途径获得理想的子女性别结构;与此同时,女性婴幼儿死亡率、受虐及受忽视比例或被抱养比例会大大提高。但是,便捷的技术既非必要、亦非充分条件;其作用主要是将事后解决的问题提到事前解决,而这会大大减轻人们的心理和道德负担:对于“多余”的女儿,不管是溺弃,忽视而任其自身自灭,还是予人抱养,其所带来的心理、道德和法律代价都大于人工流产。

(四)发展水平 (经济与社会因素)

尽管现有研究认为,经济社会发展水平的提升是降低SRB的重要渠道,但我们认为,发展不像其他几类因素那样与SRB之间具有明确的正向或负向关系;相反,经济和社会的发展与SRB之间可能具有两个反向关系:不发达和发达都可能致使SRB失衡。一方面,若发展水平较低,人们对儿子的工具性依赖就越大,性别观念也可能更为传统,致使SRB失衡。另一方面,若发展程度较高,医疗卫生条件较好,胎儿性别鉴定技术更为便捷和可及,使得非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的性别选择性人工流产 (即 “双非”)更为可能,致使SRB失衡。的确,纵向来看,中国的SRB从1982年开始失衡,1990年更为失衡,并于此后一步步走向严重失衡,而这与1990年前后B超的日渐普及刚好吻合。尽管本文无法检验SRB与B超之间的因果关系,但至少从时点上看,二者具有相关性。但是,较高的发展、尤其是社会发展程度,往往伴随着城市化和现代化的深入推进,现代性逐渐取代传统性,性别观念也随之更趋平等,进而作用于人们的生育行为。从这个意义上讲,经济与社会发展可能对SRB有一个抑制作用,也会调节上述其他因素对SRB的影响。

概而言之,若无性别偏好 (或性别偏好尚不足以影响生育行为),SRB通常不会失衡,即便具备技术可及、生育挤压等条件;同样,当总和生育率降至更替水平上下、且男孩偏好并未得到有效缓解时,SRB似总会失衡,且难以复归平衡。严苛的生育政策缩小了人们的性别选择空间,依旧较低的经济社会发展水平存续着强烈的男孩偏好,而该偏好与过于狭小的子女性别选择空间之间互相冲突和挤压,通过便捷的胎儿性别鉴定技术来实现其男孩偏好,致使SRB持续失衡。

二、数据与分析方法

本文关注在1990—2010年间,各省、市、自治区 (以下简称 “省区”)的SRB与上述因素之间的关系,同时尝试剥离观念、发展、政策因素的独立作用。但是,由于已有数据并不同时涵盖上述诸多因素,本文采用了多个数据来源。首先需要指出三点。其一,有的数据源于个体调查,但由于本文的分析单位是省份,故需要将个体数据集合为省级层面数据。其二,源于多途的数据本身因为统计口径不同,在兼容性和可比性上可能存在一定的问题。不过,这些数据要么是国家省级层面的汇总数据,要么是随机抽样调查数据,均具有权威性和可靠性。其三,由于数据的不可及,本文无法直接考察医疗技术的影响,只能通过时点来进行近似的推断。

(一)数据来源与变量测量

1.SRB:1990年数据来自1991年 《中国人口统计年鉴》;①该数据依据1990年全国第四次人口普查 (以下简称 “四普”)和全国人口变动抽样调查数据计算得到。2000年和2010年数据分别来自第五次和第六次全国人口普查 (以下分别简称 “五普”和 “六普”),从国家统计局网站获得。这是本文的因变量,是连续测量。

2.性别文化:数据来自1990、2000和2010年中国妇女地位调查,此调查的样本人群介于16—64岁之间。三次调查均直接询问受访者多个与性别观念有关的问题,涉及多个性别领域,包括男性的能力天生比女性强,干得好不如嫁得好,男人应分担家务,男人应以社会为主、女人应以家庭为主,丈夫的发展比妻子的发展更重要,是否同意孩子随母姓,女儿可否继承家产。虽然在不同时点,有些问题的问

法有别,但大同小异,基本兼容,适合进行纵向比较研究。本文采用两种方法对这些指标进行分析:一是利用因子分析方法对它们进行整合,构成综合指数;二是考察单个指标的作用,以更具体、细致地了解不同方面的观念对SRB的影响,并弥补综合指数过于笼统的局限。每个指标都有五个量表式的选项,在对它们进行因子分析、生成综合指数前,先给各选项进行统一赋值和标准化处理。新生成的综合指数为连续测量指标,取值介于 [0 100]之间;对于单个指标,出于简便的目的,均将其处理成二分类变量,取值为0和1;取值越大,表明性别观念越平等。

3.经济发展:本文使用非农就业人口比例和人均GDP这两个指标,测量在1990年、2000年和2010年间,各省经济发展、现代化进程和城镇化水平。由于很难在同一权威网站或年鉴上找到三个年份的数据,而同一年份的数据因口径有别而在不同的年鉴或网站上不完全一致,本文以国家统计局的数据为准。(1)非农就业人口比例:1990年和2000年的数据来自 《中国劳动统计年鉴》;①据年鉴说明,数据分别源于四普和五普。计算公式为:非农就业比例=(总就业人口-第一产业就业人口)/总就业人口。2010年数据源于六普,取自国家统计局网站。数据是根据各年度的第一产业就业人口和总就业人口计算的。前两次统计口径一致,对就业人口的定义均为实际就业 (即从事社会劳动并取得报酬)人口;2010年对就业人口的定义是16周岁以上的实际就业人口,少了16岁以下的实际就业人口;不过,16岁以下就业人口占比很低,故影响很小。(2)人均GDP:1990年数据来自1991年 《中国统计年鉴》;2000年和2010年数据来自国家统计局网站公布的数据。

4.社会发展:这里使用人均受教育程度和人类发展指数 (HDI)两个指标,测量各省在1990、2000、2010年的社会发展状况。前者通过汇总三次妇女地位调查中个体的受教育程度而得到;②此外,也使用了国家统计局公布的各省在三次普查时点的平均受教育程度,但与这里展示的结果差别不大。后者分别来自各年份发布的HDI报告。

5.生育政策:使用各省汉族人口在总人口中的比重和政策生育率两个变量予以测量。(1)汉族人口比重:来自四普、五普和六普数据,用来探寻生育政策的民族差异可能对SRB的影响。(2)政策生育率:源于2000年各地区政策生育率的汇总。数据所表示的意义是,若在一个地区内,人们严格按政策规定生育,平均每个妇女可能的生育数量。尽管该数据只有2000年才有,但对于2010年而言,由于政策在这一阶段的惰性和稳定性,且使用早期数据预测晚期结果更能满足因果关系的一个重要前提,故使用2000年的政策数据问题不大。对于1990年数据,由于其样本量本身很少,在整个研究中的权重较小,可能对分析结果的影响也较小。而且,我们还对2000年和2010年的数据进行单独分析;若结果与包括三期样本的分析结果在性质上具有一致性,则表明在全部样本中使用2000年的政策生育率应该不会给分析结果带来值得关注的偏误。

6.调查时点:调查时点透视出时期因素的作用,一方面有助于考察SRB的纵向变动趋势,另一方面可捕捉上述因素之外的其他因素 (包括胎儿性别鉴定技术)对SRB的作用。

(二)分析方法

本文主要关注省级层面的性别观念,故分析单位为省区。由于1990年的妇女地位调查只覆盖11个省级单位,2000年的调查没有宁夏,故三次调查中实际用于模型分析的样本只有72个。其中,1990年只有11个样本,2000年30个样本、2010年31个样本。

下面首先采用描述性分析方法,描述数据的基本特点;然后进行回归分析,考察各因素对SRB的独立作用,剥离性别观念因素的影响。鉴于SRB是定比测量,且呈正态分布,可采用线性回归模型。

三、分析结果

(一)描述性分析结果

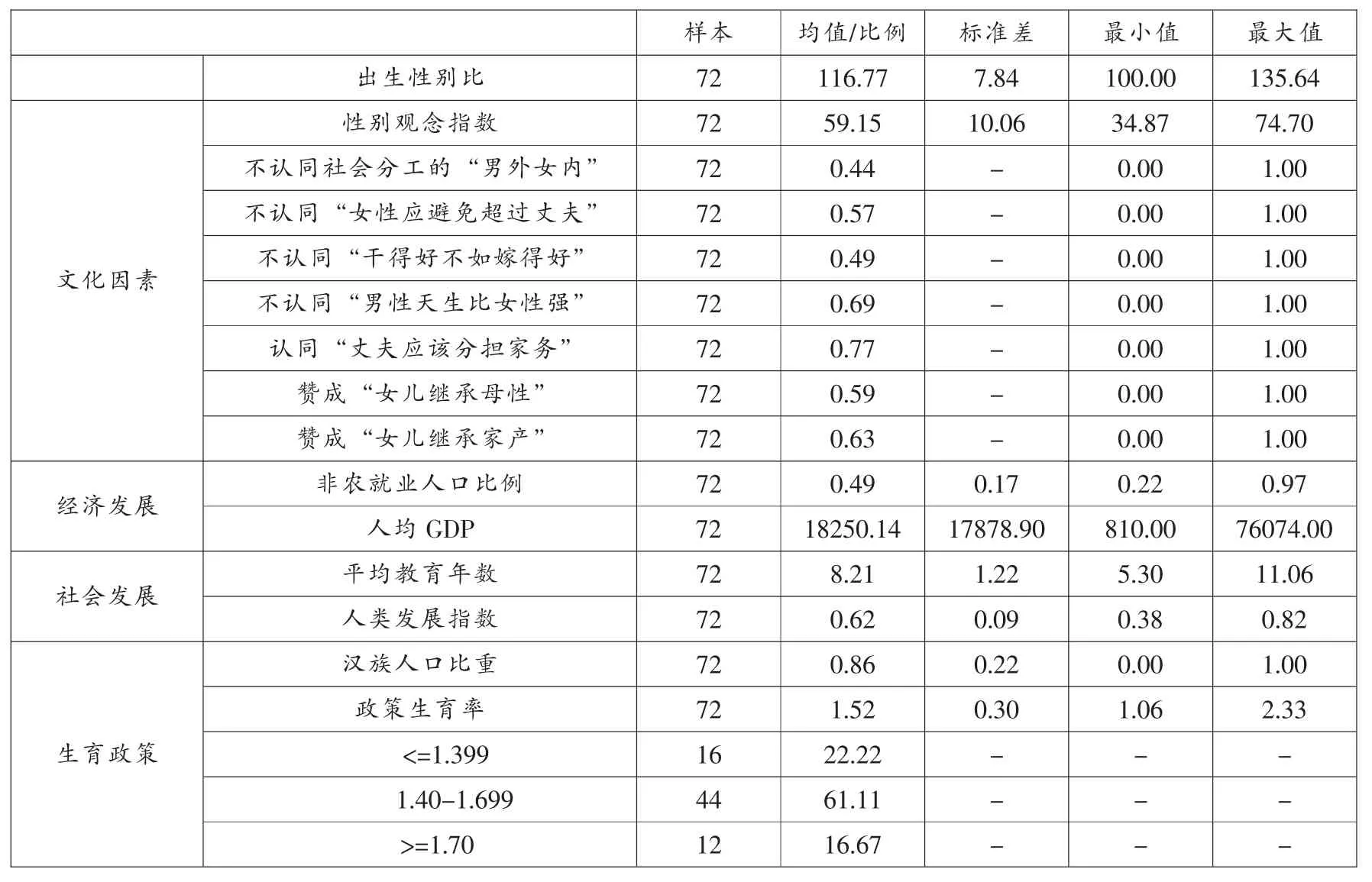

表1展示了三期汇总数据每个变量的基本分布,但如后面的图形所示,经济社会发展指标在1990年和2010年之间变化甚大。在这三个时点中,SRB的均值为116.77。性别观念指数的均值约为60分,最大值约为75分,是最小值的两倍多。在7个二分类的性别观念测量指标中,人们对丈夫的家务参与和女性能力的认可程度最高,分别约为77%和69%;而对 “男主外、女主内”的认同也很高,约56%的人持认同态度;也有约一半的人认同 “干得好不如嫁得好”。就经济发展的两个指标而言,各省区之间和不同时点之间差距甚大,综合来看大约50%的人口非农就业,人均GDP不足2万元。在社会发展方面,人均受教育年限为8.21年,人类发展指数超过0.60,但最大值和最小值之间也差距甚大。各省区汉族人口的比重差异甚大,从0到100%,均值为86%;2000年各省政策生育率的均值为1.52个孩子,但超过60%的省区的政策生育率介于1.40—1.70之间。

表1 变量的基本分布特征

表2是各变量之间的相关矩阵。在不考虑其他因素的前提下,SRB与性别观念、非农就业人口比例、人均GDP、平均受教育水平、人类发展指数、政策生育率之间都缺乏显著关联,但与汉族人口比重显著正向相关,即汉族人口在总人口的占比越大,SRB失衡程度越高。尽管不显著,但SRB与文化观念、非农就业人口比例和政策生育率均负向相关,而与人均GDP和两个社会发展指标都正向相关。同

时,性别观念、特别是经济和社会发展指标之间、以及它们与政策要素之间都显著关联。比如,性别观念与非农就业人口比例、平均教育水平显著正向相关。人均GDP与非农就业比例、平均教育水平也高度正向相关,与政策生育率负向相关。非农就业人口比例与所有变量都显著相关,但与政策生育率的相关性是负的。政策生育率与汉族人口比例高度显著且负向相关。

表2 变量之间的相关关系

鉴于自变量之间的高度相关性,在后面的模型分析中,对于每一类因素,在一个模型中只纳入其中的一个变量,即将同一个类别的变量分别置于不同模型中分析,以避免多重共线性可能带来的问题。

但是,简单相关分析的一个局限是,不能展示变量之间的非线性关系;若两个变量高度非线性相关,则相关系数就会很小,也不显著。为此,下面借助散点图来描述SRB与观念、发展和政策要素之间的关系。对SRB与7个连续测量的自变量之间的关系都进行了散点图分析,但限于篇幅,这里仅展示其中的四个变量的描述结果。

图1 SRB与性别观念指数

图1展示了SRB与性别观念综合指数的相关关系,总体而言,在这三个时点,二者负向关联:在性别平等观念得分较高之地,SRB更趋平衡;这一特点在2010年表现得更为凸显,尽管在全部样本中,负向关系大为减弱。

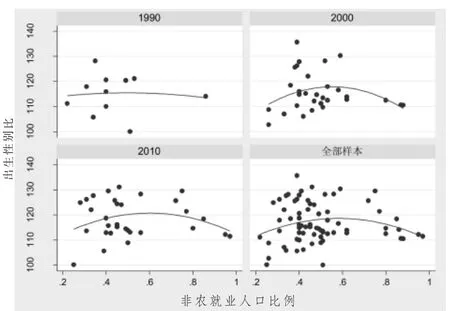

图2 SRB与非农就业人口比例

与上面的线性关系相反,由图2可见,非农就业人口比例作为一个重要的经济发展指标,与SRB之间呈现出倒U型关系,尽管在1990年并不明显。在2000年和2010年,当非农就业人口比例从较低水平升至约0.67时,SRB呈上升态势;但当三分之二以上的人口从事非农就业时,SRB逐渐降低。可见,经济发展程度与SRB的关系并不是线性的,而是曲线型的。为了捕捉这种曲线关系,后面的模型分析也纳入该变量的平方。SRB与人均GDP的关系(这里没有展示)也与此相若。

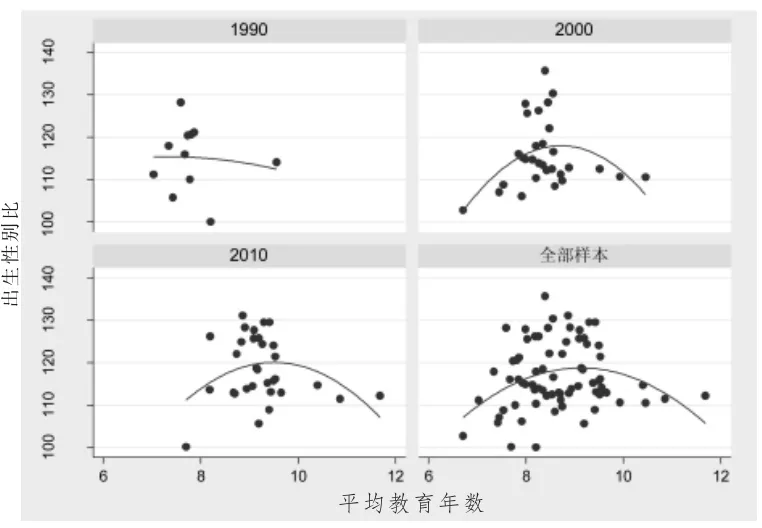

图3 SRB与平均教育年数

图4 SRB与政策生育率

人均教育水平 (年)用来测量社会发展程度;它与SRB之间的关系 (见图3)类似非农就业人口比例与SRB的关系,倒U型关系十分清晰,尽管2000年和2010年的临界值有别:2000年,当教育水平大约低于8.5年时,SRB随教育程度的提升而上升,但当教育超过此值域时,SRB呈下降趋势;2010年,这个临界值上升到约9.5年。同理,下面的模型分析也会纳入该变量的平方,以便捕捉SRB与教育之间的非线性关系。此外,SRB与HDI的关系

(这里没有展示)也与此相若。

由图4可见,在2000年和2010年,SRB与政策生育率之间的关系也是非线性的。当政策生育率在1.3上下时,SRB的变化不大;但当从1.3左右升至1.6—1.7左右时,随着政策生育率的上升,SRB随之上升;在值域超过约1.7后,SRB随政策生育率的上升而降低。这样的特点实际上与三类不同的政策类型是相对应的。基于此,在下面的模型分析中,将政策生育率处理为一个三分类变量:1表示<= 1.399,2表示介于1.40—1.699之间,3表示>=1.70,分别对应1孩政策、1.5孩政策和2孩政策 (包括多孩)。与这种曲线关系不同的是,SRB与汉族人口比重的散点图也明显显示,二者正向线性相关 (这里没有展示)。

由此可见,尽管相关分析结果表明,SRB与性别观念、发展因素和政策要素的关系并不显著,但图形展示的特点告诉我们,SRB与除性别观念因素之外的其他因素之间的关系并不是线性的。那么,在考虑到非线性特征后,这些因素是否作用于SRB?同时,因素之间是否通过互动而作用于SRB?由于从理论和文献上看,性别观念是SRB失衡的本源性要素,故不应将该因素排斥在模型分析之外。

(二)模型分析结果

表3展示了两个模型的分析结果,模型1纳入性别观念、非农就业人口比例、平均教育年数、汉族人口比例,分别测量文化、经济、社会发展状况和生育政策;模型2的其他变量相同,但政策变量替换为政策生育率。此外,使用人均GDP替换非农就业人口比例来测量经济发展、使用HDI替代教育年数来测量社会发展的模型分析结果与这里展示的模型结果大同小异,不另行介绍。

表3 SRB线性回归模型分析结果(性别观念测量为综合指数)

尽管相关分析结果显示,SRB与性别观念之间缺乏统计关系,但在其他条件相同的情况下,观念对SRB的影响高度显著,观念指数得分每提高一分,SRB降低0.73个单位。这一方面表明,文化因素对SRB的确发生作用,另一方面也说明,其作用受到其他因素的调节。进一步的详细考察发现,调节因素主要是时点和非农就业人口比例 (结果没有展示)。这也就是说,在不同时点,性别观念对SRB的作用是不同的。

非农就业人口比例既反映出经济发展水平,透视出现代化和都市化进程,甚至也是社会发展的指针,无疑会对SRB发生作用。在控制了其他因素的前提下,其取值越大,SRB越低,但由该变量的平

方可知,其降幅逐渐减弱。而社会发展程度却相反,即SRB随宏观层面教育水平的提升而上升,但上升的速度逐渐减缓,作用也不显著。通过汉族人口比重测量的生育政策对SRB的影响高度显著,比重越高,SRB失衡程度越严重。这与汉族执行较为严格的生育政策、少数民族执行较为宽松的生育政策密不可分;同时,部分少数民族文化中的重男轻女习俗也不如汉族强烈。

表4 SRB线性回归模型分析结果(性别观念测量为单个指标)

政策生育率对SRB与观念因素、经济和社会发展之间的关系都起到调节作用,或政策因素与上述要素之间的互动共同作用于人们对胎儿的性别选择。在模型2中,性别观念和社会发展测量指标的影响程度加深了,尽管后者依旧不显著,而经济发展测量指标的影响减弱了,也变得不再显著。就政策本身而言,政策生育率对SRB的影响与预期相同,即1.5孩政策地区的SRB最高,2孩政策地区的SRB最低,说明宽松的生育政策有助于SRB趋向平衡,但政策宽严程度对SRB的作用受到政策的性别短视和盲视所调节。

与1990年相比,2000年和2010年的出生性别比都显著更高,且随时间的推移而持续攀升,即便模型控制了文化、经济和社会发展因素、以及生育政策因素。这种攀升的态势与实际情况也是相符合的。

从前面的图形结果可知,在不同时点,SRB与性别观念、发展水平、生育政策之间的关系存在不同程度的差别。当将所有样本都放在一起进行分析时,可能会忽略这种差异,故此,我们也分别对2000年和2010年的样本进行单独分析,但结果 (这里没有展示)在本质上与全部样本的结果完全一致,只是系数的大小有别,故显著性有别。值得一提的是,尽管样本量大大缩小,但性别观念对SRB的影响依旧高度显著,且2010年对SRB的降幅更大,说明其作用的高度稳健性,并随着经济社会的发展、技术的愈发普及而更为重要。

性别观念是个内涵十分丰富的概念,涉及多个领域。将SRB回归于性别观念单个测量指标的结果

见表4。这7个指标分别代表了不同的性别观念领域,有社会分工,家庭分工,继承规制,性别关系等。总体而言,除第一个指标外,其他指标与SRB都负向相关;对女性能力的认可更是显著降低SRB。这可能是因为,对女性能力的认可直接影响到两性在资源享有方面的公平性,进而决定人们的性别选择行为。其余变量对SRB的影响与模型1和2基本相同。

四、总结、讨论与对策思考

在过去30年中,中国经历了急速的人口转变,快速的经济转轨和深刻的社会转型。但是,男性偏好并没有在转型过程中而相应减弱,且传统的性别观念在一定程度上出现回潮。在这样的宏观情势下,中国的出生性别比从正常到一步步走向失衡,从轻度失衡走向较重失衡、严重失衡和极度失衡,在亚洲国家和地区中,中国的问题最为严重。

(一)分析结果总结与讨论

通过从文化 (即性别观念)、经济与社会发展、生育政策等角度,对过去20年省级层面SRB失衡原因的探索性分析,可以得出以下几点初步判断。

其一,在经济社会转型和人口转变时期,性别文化对SRB的影响越发重要。平等的性别观念有助于SRB趋于平衡;而观念越传统,人们越可能选择生育儿子;且经济越发达、技术越进步,其作用越发凸显,也说明在社会转型和发展时期,观念对于左右人们的生育行为越发具有重要作用。本文采用的观念因素涉及公共领域和私人领域,牵及婚姻家庭的多个方面,较为系统和综合地反映了人们对两性角色的认知,对男强女弱、男外女内、男刚女柔、男主女从、男尊女卑、男内女外 (继承制度)的态度和看法。由于对女性能力的认可可能制约资源和机会的享有,故而对性别选择行为的影响更为凸显。

其二,经济发展水平与SRB呈现倒U型相关。非农就业人口比例和人均GDP都对SRB有一定的抑制作用,尤其是前者。非农就业人口比例不仅反映出一个地区的经济发展状况,而且也是城镇化、现代化的重要指针;在中国的情况下,该变量还涵盖了大量的农村流动人口,而流动的经历可能会改善性别平等理念,进而限制对胎儿的性别选择行为。同时,不能忽视的是,如图2所见,经济发展程度与SRB的关系并不是线性的,只有当经济发展达到一定水平时,如非农就业人口比例超过大约三分之二、人均GDP超过4万元 (按2010年的水平看)时,SRB才会降低;而在这样的临界值之前,SRB是随这些因素取值的上升而上升的。

其三,社会发展程度与SRB的关系亦具有非线性特点,且主要关系是正向的。尽管结果均不显著,但相关分析和模型分析结果都展现出这一特征。这个发现与预期有别,也与常理不符,值得进一步深思。不过,该发现与国内外其他利用个体数据得到的结果类似。杨菊华[10]利用多次 “中国健康与营养调查”纵向追踪数据、杨菊华等[11]利用2000年普查数据和2005年小普查数据、胡耀岭和原新[12]利用2000年普查数据和其他多个来源的数据,以及印度,[13][14]越南[15]和韩国[16]的相关研究,都曾发现过在社区层面和个体层面,教育水平与SRB正向相关。对此,我们初步认为,一种可能性是,在教育水平较高的省级单位,总和生育率越低,生育的挤压效应更为凸显;另一种可能性是,教育水平较高的省区,可能拥有更好的医疗卫生条件,B超也更为可及,人们更可能知道胎儿的性别,进而决定胎儿的去留命运。这进而说明,宏观层面的教育水平与个体层面平等的生育理念之间并不同步,也透视出,只要人们拥有不平等的性别观念,无论是较低还是较高受教育水平,胎儿的命运可能都是一样的。教育往往被视为性别观念、文化的传统性或现代性的代用变量,并认为提高教育水平就会自然而然地降低SRB,而本文及其他相关研究的分析结果对此看法提出挑战,教育水平的确会改变人们的性别观念,但这种改变在男性占绝对优势的现实面前显得苍白无力;可见,仅仅提高教育水平本身,尚不足以使SRB回归正常水平。

其四,生育政策的两个测量指标都显著作用于SRB。一个省区的汉族人口比例越高,SRB也越高,且其影响十分稳健,不因模型指定的不同而有本质差别。同时,当一个省区的生育政策不太严苛时,

SRB相对较低,但当一个省区的生育政策带有传统的性别含义时,SRB更趋失衡。也就是说,1孩政策地区的SRB超过2孩或多孩政策地区,但生育政策与SRB的关系并非线性、而是曲线关系,因为1.5孩政策地区的SRB最高。故此,有关生育政策对SRB的影响可得出两点判断:一是表现在由于数量的严控而带来的生育挤压,这从汉族人口比重和1孩政策地区较高的SRB可见一斑;二是由于政策的性别盲视和短视而带来的对女胎的不公平对待,这从1.5孩政策地区的SRB超过1孩和2孩政策地区中可见一斑。

其五,即便在其他条件相同的情况下,SRB依旧随时间的推移而持续攀升。2000年的SRB超过1990年的SRB,而2010年的SRB超过2000年的SRB。这一方面说明,模型中还遗漏了很多重要的变量,其中包括胎儿性别鉴定技术以及生理因素。但是,在样本量很小的情况下,模型还能解释因变量大约一半的变异,说明模型指定和数据选择都是合适的;同时也表明,这些因素的相互作用的确会对SRB产生影响。另一方面,三个时点代表的是时期因素;在不同时期,经济社会发展水平都有不同,胎儿性别鉴定技术也日渐更为可及,故时点实际上折射出许多要素对SRB的影响。不过,由于模型控制了经济发展、社会发展和生育政策变量,在这种情况下,或许有理由推测,时点反映出来的影响在一定程度上暗含了越发可及的胎儿性别鉴定技术的影响。

其六,结合所有模型分析结果,我们可以初步判定,在宏观层面,文化观念要素和生育政策要素对SRB的作用大于经济和社会发展的作用。这从实证的角度验证了文化因素的确是SRB失衡的本源性原因,而对两性能力的认可更至关重要。曾有一种观点认为,经济发展了,人们的性别观念和性别行为自然而然地就趋于平等了,本文的结果对这一观点提出挑战。

(二)治理SRB失衡的对策思考

基于上述分析结果可知,缓解SRB需要针对这几类要素,多管齐下、综合治理,既要堵住出口(打击 “两非”),也要掐断中间 (调整政策挤压和性别盲视),更要疏导源头 (提升平等观念和经社发展),而疏导源头最为关键。的确,针对SRB严重失衡的情势,中国政府采取了综合措施,一方面严厉打击 “两非”,另一方面大力推进 “关爱女孩行动”等旨在保护女胎生命权、保障女孩生存权、促进女性发展权的多项措施,这些措施无疑是受欢迎的,且初见成效。2009年以来,中国的SRB出现了令人欣喜的微降趋势,2013年为117.60。[17]基于本文的分析结果,我们认为,未来的治理工作应注重以下方面:

其一,继续大力倡导性别平等理念,使其真正深入人心。为此,需要做到两点:一是从生命历程视角,进行平等理念的宣传,关注女性的纵深发展,而不是头痛医头、脚痛医脚的治理模式。SRB失衡虽然是出生之前的问题,但反映的却是在整个生命历程中,两性地位的失衡和女性权利的贫困。然而,虽然方方面面意识到从生命历程视角进行综合治理的重要性,且也有所行动 (如:关爱女孩行动、利益导向),但目前的治理政策、措施、项目主要还是针对孕妇。但是,对个体和家庭而言,与儿子的有无相比,利益导向机制的效用十分有限;同样,随着国家养老保障政策的出台,计划生育家庭的养老补助黯然失色。相反,在市场化过程中,女性在劳动力市场的弱势地位越发明显:就业困难、职业的性别隔离明显、“主内”的身份得到强化和褒扬,等等,这些时时刻刻发生着的日常现象反复提醒人们,儿子比女儿好。因此,只有在生命历程的全过程中两性地位趋于平等,男孩偏好才可缓解,SRB也才有望回归平衡。这意味着,性别比失衡的治理措施必须着眼于整个生命历程,同时推进长期、短期项目,以短期项目为抓手,以长期项目为落点,关注两性平等的生命权、生存权、受教育权、劳动就业权、职业升迁权、家庭义务和责任权、参政议政权、养老保障权等终身权利。

其二,继续大力发展生产力,减弱儿子的工具性效用。尽管本文的结果表明,与文化因素和政策因素相比,经济发展对SRB的影响很小,社会因素对SRB的影响甚至与预期不相符,但我们也看到,这些因素都与SRB曲线相关,即当经济发展和社会发展达到一定程度时,SRB就会出现降低的拐点。可能有这样一种暗示,只有经济发展达到一个临界点后,人们在医疗卫生、社会养老、公共文化等诸多方

面才能得到保障,对儿子无论是工具性需求还是心理慰藉需求,可通过其他途径或物品而得到满足或替代。同理,只有社会发展到一定程度,人们的性别观念才能真正发生变化。如图3所示,当宏观层面的教育水平达到9年左右 (即完成义务教育)后,SRB才开始降低。在经济社会发展的早中期阶段,人们会更多地借助发展的成果,帮助自己实现理想的子女性别结构。只有跨越早中期发展阶段,才能真正降低男孩偏好,进而实现更为平衡的SRB。

其三,继续完善现有的生育政策,摒弃过度的生育挤压和性别盲视。严苛的生育政策和具有性别盲视和短视的政策内涵与人们普遍的二孩生育意愿发生严重矛盾,在质量重于数量的情况下,在生育政策更强调数量控制的前提下,人们只能牺牲数量来保证质量 (即生育男孩)。尽管1.5孩政策的初衷是好的,但在客观上姑息、纵容、甚至强化了人们的性别偏好,让人们认为这就是让人生儿子的政策。如果普遍的二孩生育政策能够得到推行,将不仅缓解生育挤压,而且能消除隐藏在1.5孩政策中的性别盲视和短视,有助于SRB的降低。

总之,SRB失衡的治理是一项系统的复杂工程,难以立竿见影。不管是政府还是学界,都不能急功近利,而需要有打持久战的思想准备和资源准备,从易到难、由外入内,逐步深入,层层推进,从而达到使SRB回归正常的目的。

[1]冯媛:《性别不平等:问题失焦和对策失灵的关键》,《探索与争鸣》2014年第9期。

[2]贾志科、吕红平:《论出生性别比失衡背后的生育意愿变迁》,《人口学刊》2012年第4期。

[3]李慧英:《男孩偏好与父权制的制度安排——中国出生性别比失衡的性别分析》,《妇女研究论丛》2012年第3期。

[4]杨菊华:《男孩偏好与性别失衡:一个基于需求视角的理论分析框架》,《妇女研究论丛》2012年第2期。

[5]Zhu,Wei Xing,Li Lu and Therese Hesketh,“China’s Excess Males,Sex Selective Abortion,and One Child Policy: Analysis of Data from 2005 National Intercensus Survey”,British Medical Journal,2009,vol.338.

[6]蔡菲:《选择性别引产是导致我国出生人口性别比升高的主要原因》,《人口研究》2009年第3期。

[7]桂江丰、孙红:《北京市流动人口 “地下B超”市场研究》,《人口与发展》2012年第2期。

[8]解振明:《引起中国出生性别比偏高的三要素》,《人口研究》2002年第5期。

[9]Guilmoto C.Z.and R.Qiang,“Socio-economic Differentials in Birth Masculinity in China”,Development and Change, 2011,vol.42.

[10]杨菊华:《生育政策的地区差异与儿童性别比关系研究》,《人口研究》2006年第3期。

[11]杨菊华、宋月萍、翟振武、陈卫等:《生育政策与出生性别比》,北京:社会科学文献出版社,2009年。

[12]胡耀岭、原新:《基于空间数据的出生性别比偏高影响因素研究》,《人口学刊》2012年第5期。

[13]Arokiasamy,P.,“SRB and Excess Female Child Mortality in India:Trends,Differentials and Regional Patterns”,In Watering the Neighbour’s Garden,The Growing Demographic Female Deficit in Asia,edited by I.Attane and CZ.Guilmoto, Paris:CICRED,2007,pp.49-72.

[14]Bhat,PNM.and A.J.Francis Zavier,“Factors Influencing the Use of Prenatal Diagnostic Techniques and SRB in India”,In Watering the Neighbour’s Garden,The Growing Demographic Female Deficit in Asia,edited by I.Attane and CZ. Guilmoto,Paris:CICRED,2007,pp.131-160.

[15]UNFPA,“Recent Change in the Sex Ratio at Birth in Vietnam”,http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/publications/pid/3705.

[16]Chung,W.and M.Das Gupta,“The Decline of Son Preference in South Korea:The Roles of Development and Public Policy”,Population and Development Review,2007,vol.33.

[17]莫丽霞:《出生性别比治理体系的理论创新和实践创新》,《西安交通大学学报 (社会科学版)》2014年第6期。

责任编辑:王雨磊

C923

A

1000-7326(2015)05-0044-11

*本文系教育部人文社科重点研究基地重大项目 “性别失衡与社会稳定研究”(08JZDH0025)的阶段性成果。

杨菊华,中国人民大学人口与发展研究中心教授、 博士生导师;李红娟,中国人民大学社会与人口学院博士生 (北京,100872)。