指示词与直接指称理论*

2015-12-15任远

任远

指示词与直接指称理论*

任远

卡普兰和佩里建立的直接指称理论对弗雷格以来的语义学框架提出了深刻的批评。我们对基于指示词研究的直接指称理论的模态论证进行了重述和分析,说明它比克里普克的模态论证更强;直接指称词项与严格指示子之间的区别也进一步得到了讨论。我们澄清了直接指称理论的激进和温和版本的差异,并强调不同版本间的共同核心论题在于对单称命题的确认,在此基础上指出直接指称理论和指称的因果理论之间的相互独立性。

指示词 直接指称理论 语义严格性 卡普兰

一、引言

伯奇 (T.Burge)在1992年为 《哲学评论》(Philosophical Review)杂志百年纪念特刊撰写语言和心灵哲学的世纪回顾文章时指出,“(导致向心灵哲学转向的)另一个内在原因是,语言哲学中一些最困难而持久的特定问题,例如:用新指称理论来解释弗雷格的晨星暮星困惑;解释指示词的认知价值问题;解释有关命题态度语句的成真条件和逻辑形式问题;解释从物信念的问题,这些都把问题指向了心灵哲学”。[1]伯奇因而感叹,“回顾过去30年,我发现关于指称的研究结果和关于逻辑形式的研究结果比意义理论的成果更加坚实和更加持久”。[2]伯奇提到的上述难题都与新指称理论有着密切的联系;新指称理论的核心成果,大致包括三个主要的部分,即直接指称理论、指称的历史—因果理论和语义外部论。其中,相对而言直接指称理论引起的争议最大,争议的焦点在于弗雷格式的涵义概念对于讨论句子的语义内容及发展一般的语义学框架是否是必需的。

一般认为,新指称理论中影响最大的作品是克里普克的 《命名及必然性》,克里普克对于弗雷格—罗素的描述主义传统的批评具有以下特点:集中于批评名称的描述主义,对于其他指称表达式未有论及;集中于指称表达式层面上讨论语义问题,对于命题层面的语义描述主义未有论及;未考虑到认知意义问题;未提出完整的语义学框架。与克里普克相比,卡普兰 (D.Kaplan)和佩里 (J.Perry)关于指称的研究成果更为深刻,他们的策略是要建立关于直接指称表达式的一般语义学框架,并且用它来代替弗雷格的语义学方案,尤其是批评弗雷格的涵义概念。卡普兰指出,“对于指示词和索引词这类表达式,

弗雷格的涵义指称之关系的图景完全是错误的”,“我的目标是挑战弗雷格语义学的教条。弗雷格的 ‘涵义’实际上混合了意义概念的两个不同成分。即特征 (直观上相当于语言学意义或认知内容)和内容(在特定使用语境下表达式所表达的东西)。”[3]佩里独立使用了与卡普兰极为类似的方式批评弗雷格的涵义概念,佩里发现,“弗雷格假定语境提供的不仅是对象,而且是完整的涵义。但我们似乎找不到这种涵义。并且,把握这种涵义和把这种涵义与指示词的值联系起来,对于理解这种句子既不充分又不必要。”[4]

在下面的讨论中,我们首先将概述卡普兰和佩里对弗雷格式语义学框架的批评和直接指称理论的建立,两人的工作主要是基于对指示词和索引词的分析展开的。之后我们将指出文献中存在着直接指称理论版的激进版本和温和版本的差异,我们也将归纳出不同版本间的共同核心论题。在此基础上澄清直接指称词项与严格指示子之间的区别,指出直接指称理论对描述理论的批评事实上比克里普克的模态论证更为严格和充分。最后,我们也指出直接指称理论和指称的因果理论之间的相互独立性。

二、卡普兰论指示词

卡普兰分析了索引词和指示词这两种典型的直接指称表达式,并把其结论推广到专名上。对于像“你” “我” “现在” “此地”等的索引词,与专名相比,具有下述特征:(a)一般认为它们具有典型的语言学意义或描述性意义,这种描述性意义也即索引词使用的语义规则;(b)对某个索引词而言,在不同场合下使用时具有不同指称对象,具体指涉哪个对象依赖于语境;(c)最重要的是,索引词的描述性意义只是用于确定具体使用语境中的指称对象,这一描述性意义与包含索引词的句子的成真条件没有关系。

卡普兰对索引词是直接指称表达式的论证的关键是:索引词的描述性意义不进入所在句子被言说时的成真条件。我们考虑卡普兰给出的下述例子:(1)此刻我在这里 (I am here now)。直观上语句 (1)表达了一个真命题,而且似乎无论谁、在何时何地说出它,该命题都为真,我们甚至不用检查可能世界里到底发生了什么事情,我们也知道说出该句子时表达了一个真命题。从这个意义上而言,该句子表达了某种类似于 “分析的”命题。但另一方面,当我们考察某说话者S在t时刻处于空间位置p说出句子(1)所表达的命题的真值时,我们发现,它有可能为假,即S在t时刻有可能并不处于空间位置p上,因此该命题并不必然为真。从这个意义上说,当句子 (1)被某说话者S在t时刻说出时表达的命题包含的成分不含有 “说出当下句子的说话者本人”这一意义,而是说话者S这一对象。

上述发现促使卡普兰做出了一个重要的区分,即对于包含索引词的句子,将决定索引词的指称的使用语境 (context of use)与其决定成真条件的赋值环境 (circumstance of evaluation)区分开来。在使用语境中,索引词的描述性意义决定索引词的指称;在赋值环境中,则只有指称对象与句子的成真条件有关。在此基础上,卡普兰把弗雷格的单称词项的 “涵义”概念分割成两个部分,一部分是索引词的语言学意义或描述性意义,称之为 “特征”(character),另一部分是索引词对其所在的句子的语义贡献或成真条件的贡献 (对句子所表达的命题的语义贡献),称之为 “内容”(content)。两者的关系是:特征通过使用语境决定内容,即特征是从使用语境到内容的函数;内容通过赋值环境决定句子的真值,即内容是从赋值环境到真值的函数。在卡普兰看来,弗雷格式涵义概念身兼二任,既用于确定指称,又用于提供命题成分 (语义值),而如果按照弗雷格的语义学模式,把索引词的描述性意义当做命题成分,就会导致各种反直觉和无意义的情形,上面的例子即是其中之一。卡普兰由此得出结论,“纯粹索引词的描述性意义相对于使用语境来决定指称,但这一描述性意义对应赋值环境决定指称而言,要么是不兼容的要么是无关的。”[5]

在做出这两对非常重要的区分后,卡普兰关于索引词的直接指称论题就可以表述为:索引词是直接指称表达式,因为

(a)索引词对其所在的句子的语义贡献就是其指称的对象;

(b)从而包含索引词的句子表达的命题是单称命题。

显然,卡普兰关于索引词的直接指称论题完全是语义学论题,而且主要是命题层次的语义学论题。另一方面,卡普兰既坚持索引词有描述性意义 (此描述性意义就是索引词的特征或语言学意义),也没有否认这一描述性意义可以决定表达式的指称 (特征是从语境到内容的函数)。这表明卡普兰的直接指称理论对描述主义理论的挑战是温和的。

进一步来说,卡普兰把其对索引词的分析框架应用到真正的指示词上。这一次,卡普兰区分了与指示词进行指称的三个有关成分,即作为表达式的指示词 (demonstrative),与指示词相伴随的指示行为(demonstration),以及指示词通过指示行为所指涉的被指示项 (demonstratum)。与索引词的情况类似,结论是,指示词的指称对象是由伴随着指示词的指示行为决定的,但是指示行为对于包含指示词的句子没有任何语义贡献。再一次,卡普兰对直接指称表达式的分析可分为两个部分,弗雷格式的指称决定论题和非弗雷格式的命题语义论题。指示行为是弗雷格式的,因为指示行为为指示词决定了被指示项,因此可以把指示行为当做是被指示项的呈现模式,这类似于摹状词的情况;指示行为为指称对象提供了信息,可以提供对认知意义的说明。当然,指示行为和摹状词也有所不同,主要在于:指示行为没有形式的句法结构,因此不能系统地刻画;指示行为中包含着知觉和因果因素,这不是描述性的。另一方面,在命题语义学方面,卡普兰关于指示词的直接指称立场则是明确的:用于确定指称的任何条件和关于指称对象的任何信息并不被带入句子所表达的命题之中,也即,它与句子的成真条件无关,指示词对于所在句子的语义贡献穷尽于指称。卡普兰的直接指称论题的论证主要仍是通过反事实情形来构建的。根据直接指称理论,包含直接指称表达式的句子所表达的命题在某个可能世界中为真,当且仅当该名称的指称对象具有句子中的谓词所表达的属性。在考虑反事实环境中的命题的真值时,起作用的相关个体 (对句子所表达的命题有语义贡献的对象)是现实世界的被指示者,因为在反事实环境中的相关个体就是在现实世界中被确定的个体。而按照弗雷格式理论,在考虑反事实环境中的命题的真值时,起作用的相关个体是在那一情境下根据指示行为可能被指示的那个个体,这一个体不必是现实世界中的由指示词指示的那个个体。

我们利用卡普兰的例子来说明这个论证,为叙述方便,我们将这个例子稍作改动。构建语境C1,考虑下述句子在不同场合说出时所表达的命题的真假,括号内是相应句子被说出时相伴随的指示行为:

(2)他现在住在广州。 (在时刻t指着张三说出这个句子)

(3)他现在住在广州。 (在时刻t指着李四说出这个句子)

假定在这种情况下 (2)被说出的时候所表达的命题记作p,(3)被说出的时候所表达的命题记作q。那么p为真当且仅当说出句子 (2)的时候张三住在广州,q为真当且仅当说出句子 (3)的时候李四住在广州。我们假定现实世界的事实是张三住在广州而李四不住在广州,因此p为真而q为假。现在我们构建一个新的语境C2,假定张三和李四互相伪装成对方的样子,并且交换所处的位置。当 (2)在新的情况下再次被说出的时候,表面上说话者的指示行为仍旧指着张三 ,实际上他指着的是伪装成张三的李四,(3)的情况也类似。那么这时说出 (2)表达的命题就应该不再是p而是q。也即,在情况C2中说出 (2)时表达了一个假命题,而情况C1中说出 (2)的时候表达的是真命题,因为事实仍然是张三住在广州而李四不住在广州。注意到在情况C1和情况C2下,说出句子 (2)的指示行为是完全相同的,但在不同的情况中 (2)却表达了不同的命题,一个为真一个为假。这表明,指示行为对于包含指示词的句子没有任何语义贡献 (成真条件的贡献),对句子的成真条件起作用的是指示行为所确定的对象。另一方面,命题p的真值不会改变,只要张三仍住在广州,不管他装扮成什么样子。这个论证与克里普克的 “专名是严格指示子”的模态论证有相似之处。指示词是直接指称表达式,指涉的是对象或个体本身,因此在反事实的可能环境中,指涉的并不是描述性质在反事实环境中所确定的别的可能的个体。也即,“为了确定在别的可能环境下包含指示词的句子所表达的命题的真值,相关的个体不是在那些可能

环境下的语境中设定的指示行为可能被指示的个体,而是在实际生成被赋值的命题的那个语境中所指示的那个个体。”[6]指示词的直接指称性就体现在这一点中。卡普兰专门设计了一个dthat算子,用于从指示中提取指涉对象而剥离指示行为。

事实上,对于指示行为的分析,卡普兰前后一共提出了三个方案。在1977/1989年中,卡普兰主要提出了上述指示词通过指示行为进行指称的语义方案。这一方案,对于指示行为的分析明显仍带有弗雷格式涵义指称区分的色彩。他还建议了另一种可称之为 “索引词理论”的方案来分析指示词。在这一方案里,消去了指示行为这一概念,把指示词当做是索引词那样通过语境 (当事人、时间、地点……)等来确定被指示项。在1989年的另一篇文章中,卡普兰部分改变了以前的某些观点,强调通过语境 (而不是被指示项)和指示行为来解释指示词。[7][8][9]无论如何,这些不同方案侧重的是如何确定指称,不影响卡普兰的直接指称的语义论题。 基于对索引词和指示词的上述分析,卡普兰于是提出了上述完全不同于弗雷格的语义学框架,这种语义学框架最终发展成卡普兰的内涵逻辑系统,即指示词的逻辑;而在较早的 “Dthat”一文中,卡普兰就已经提出了对Carnap式内涵语义学框架的怀疑,后者正是对弗雷格理论的最好的发展。传统的内涵逻辑的构建,都是以弗雷格的语义学框架为基础,无论蒙塔古 (Montague)还是路易斯 (D.Lewis)都是通过添加语境参数来构建索引语义学。但这种语义学的问题是,没有将言说的语境与赋值的语境分开,也没有表明不同索引参数之间有何内在关联。卡普兰表明,这两种语境往往会不同,而且,前一语境是以说话者为中心的语境,因而典型地具有认知意义。近年颇有影响的查尔莫斯 (D.Chalmerls)的二维语义学把这种语境称为 “中心化的世界”。

三、佩里论索引词

佩里 (1977)独立提出了角色/值 (role/value)这一对概念区分,它和卡普兰的特征/内容区分几乎完全等价。卡普兰侧重于从形式语义方面来讨论索引词和指示词的行为,而佩里则强调包含指称表达式的句子的认知意义。佩里指出,在弗雷格的语义学框架中,包含索引词的句子本身并不具有完整的涵义,也没有表达完整的命题,而只是形成了从语境因素到真值的函数。因此,这类句子为了具有完整的涵义和表达命题,必定需要从语境中寻找补充涵义。但弗雷格的任何概念都没有提供寻找这个补充涵义的途径。指示词给弗雷格的语义框架带来了严重的问题,正如埃文斯 (G.Evans)重述了佩里所描述的话:“不管是其不变的语言学意义还是其可变的值,都不能提供补充涵义。”[10][11]也即,佩里发现,当句子中包含指示词和索引词时,弗雷格的涵义指称框架对于下述两个问题的不兼容性就暴露出来了:(a)认知意义问题或心理方面;(b)句子的成真条件方面。于是卡普兰—佩里策略的真正目的就在于把弗雷格合并在一起的这两方面分开。

佩里引入直接指称论题的主要手段是,论证索引词对于句子中的语义贡献 (对于句子的成真条件的影响)不能还原成任何一个摹状词。例如,对于索引词 “昨天”,不可能用某个摹状词D如 “当下的前一天”(the day before)来补充其涵义。例如,如果某人在9月1日问,“张三是否在8月30日逛了王府井商场?”对此问题可以有下述两个回答:

(4)张三在昨天去逛了王府井商场。

(5)张三在当下的前一天去逛了王府井商场。

回答 (4)则意味着张三在8月31日去逛了王府井商场 (9月1日的昨天);回答 (5)意味着张三在8月29日去逛了王府井商场 (在8月30日的前一天)。另一方面,如果说出 (5)的时候没有某个日子被先行提到,就不会表达任何完整的意思,而只是会产生问题 “在哪一天的前一天”,但说出 (4)则仍然是完全适当的。这个例子同时也表明了我们需要考虑直接引语语境和间接引语语境对于确定表达式指称和确定句子的成真条件的不同影响。确定指称表达式之指称的语境 (从而是确定句子的成真条件的语境)不同于确定句子真值的语境,这从另一个角度说明了,对于索引词,是确定指称表达式的指称的结果而不是过程,作为对句子的语义贡献,进入句子的成真条件。

佩里特别指出索引词 “我” “现在”等索引词的索引性是 “基本的”(essential),也即,它们不能被与之共指称的任何一个摹状词D或表达式φ代替后仍然保持对主体行为的解释力。这就是佩里的基本索引词论题:基本索引词不能认知意义等价地语义还原为别的语义单元 (特别的,摹状词或摹状词集合)。佩里在1979年的著名论文中提出了三个典型的例子分别说明 “我” “现在”和 “此地”这三种基本索引词的不可语义还原性。索引词的基本性在于下述简单事实,即当说话者使用 “我”这个索引词时,说话者 (出于各种原因)可能并不知道 “我”本人就是 “具有性质D的那个人”,或 “我”就是“满足条件φ的那个人”。换言之,自我意识和归属不是描述性的识别性质。因此,用 “具有性质D的那个人”或 “满足条件φ的那个人”去替换句子中 “我”时,无法解释主体的行为。也即,当某个人决定做某件事情的时候,促使他决定采取行动的信念是 “我要做某事”,不能把 “我”替换成某个摹状词,因为诸如 “斯坦福的长胡子的哲学教授要做某事”和 “我要做某事”在认知意义上 (行为解释上)不等价,说话者也许并未意识到他自己就是斯坦福的长胡子的哲学教授。同理,对于说话者而言,索引词“现在”的认知意义不等价于 “正午十二点”,即使说话者正在说出或思考的时刻就是正午十二点,因为说话者还必须反思性地知道这一点。这表明,认知意义总是与说话者的认知角度相关联,后者又依赖于与说话者相关的经验事实。而语义学或意义理论试图刻画的是作为整体的共时性语言与世界的关联,它要求超越具体说话者的个别经验。这就是涵义概念不能同时作为认知意义与语义概念的直观根据。

佩里的信念状态和信念内容的区分可以用来克服弗雷格的主体间交流难题。弗雷格的涵义概念在解释交流的时候有一个明显的困难,即当不同的说话者用不同的方式来呈现同一对象时,这时同一指称表达式在说话者和听者之间可能呈现为不同涵义,如果对话双方交流的是弗雷格式思想 (句子的涵义),那么如何保证不同涵义交流的成功进行呢?特别是当说话者表达第一人称思想的时候,根据弗雷格的看法,第一人称思想就成为不可交流的、完全私人性的东西,因为这样的思想中包含自我归属的呈现模式。如果成功交流就是将说话者想到的东西传达给听者,弗雷格的解释至少部分违反了我们的直觉,也即,即使说话者是以第一人称方式来表达思想,我们也能部分地领会其中的内容。佩里认为,克服弗雷格困境的方法是区分弗雷格式的思想和句子所表达的命题,这要求区分信念状态和信念内容,其中直观而言,信念状态是信念内容的相信方式,或相信者持有信念内容的方式。这个区分就意味着,弗雷格式思想是包含信念状态的思想,而信念内容则是句子所表达的命题,不包含信念状态作为其成分。有关信念状态的信息被句子的语言学意义编码,但这一信息并不进入信念内容之中。这样,说话者第一人称思想的信念状态虽然不能被听者所持有,但其信念内容则能够完整地被听者所接收,从而完成了成功交流。

四、激进和温和的直接指称理论

卡普兰和佩里反对弗雷格式语义框架的主要理由在于弗雷格式涵义概念的不融贯性,他们主张把弗雷格式涵义概念分解成认识论和语义学这两个不同的维度。直接指称理论主要是语义学层面的主张而不是认识论层面的主张。在语义学层面,直接指称理论要把弗雷格式涵义作为命题成分排除出去。直接指称理论认为,归根结底,语义学考察的是语言与世界的关联,这一关联以符合论的真理观为基础,认为语言中的语句 (或言说)表达了一个事态,从而产生了一个成真条件,这个成真条件是否能实现,与形上学可能之世界的存在方式有关。这一点独立于我们的认识。当然,一个自然语言的语句在特定语境中被说出时,除了表达一个事态,呈现一个成真条件,还传达了其他的东西。语句呈现成真条件的方式、言说除了表达事态以外传达的其他东西,有助于我们考察具有相同成真条件的句子如何对人们的认知态度和行为倾向产生不同影响,但它们本身不是句子所表达的命题的一部分。也即,直接指称理论要求阻止认识论的成分进入语义学,语言—世界之关联不同于心灵—世界之关联,从指称理论的角度看,后者关心的是人们如何将指称表达式与外部世界上的对象联系起来。

另一方面,直接指称理论的主要鼓吹者之间的语义学与认识论立场则并非全然一致,其表述也常有较大分歧。激进的直接指称理论者,如怀斯坦 (Wettstein)认为直接指称词项与所指称的对象之间仅仅

只是 “贴标签”的关系,否认二者之间存在任何中介物,无论这一中介是描述性的还是非描述性的。按照激进理论的立场,直接指称表达式 “不过是习规上用于指示 (designate)某物的声音或形象,它不给予我们任何关于该物的信息,也没有给予我们任何与表达式的指谓相对的意义”。[12]保守的直接指称理论(如卡普兰)则认为所谓 “直接的”意思不过是 “不以命题内容为中介,但并非指绝对地无中介”,“不管直接指称表达式受到什么规则、过程或机制的支配来寻找指称,这些机制与命题成分或内容无关”。[13]而激进论者萨蒙 (Salmon)的说法则正好将顺序反过来,萨蒙认为,“直接指称理论者和正统理论者的分歧不在于概念性或描述性内容的存在,而在于在确定指称和成真条件时描述性内容的语义功能。直接指称理论强调的是确定指称时的非概念因素和语境因素”。在此基础之上,萨蒙再进一步论证,即使不把描述理论用于指称理论,把描述理论用于刻画名称的信息值也是不可行的。也即,在萨蒙那里,直接指称理论的首要工作是确定指称,其次才是讨论语义值。

又如,克里普克将决定专名指称的条件与提供专名意义的条件区分开,前者由因果图景获得常识性的解答,后者由密尔式的回答提供解释,两者分属认识论和语义学的领域。唐纳兰在讨论摹状词的指称性使用中,决定摹状词的指称的条件不是摹状词的意义而是说话者的意图,影响句子的成真条件也不是摹状词的描述性意义而是指称对象。卡普兰则默认决定表达式指称的就是表达式的描述性意义,但指出这一描述性意义与表达式对所在句子的语义贡献无关。

但是,无论是何种版本的直接指称理论,在命题语义学层次上的观点是一致的,包含直接表达式的句子表达的是单称命题,在这样的命题中,表达式对句子的语义贡献就是其指涉对象。但是在指称表达式本身的意义这个层次和指称的认识论机制方面,直接指称理论中的保守理论做出了弗雷格式的妥协:保守理论既承认直接指称表达式可能有描述性意义 (如认为索引词就有明显的描述性意义),也承认直接指称表达式可能通过描述性识别来获得指称。另一方面,激进理论则支持密尔式的断言,认为直接指称表达式本身没有任何意义,直接指称表达式和指称对象的对应关系只是简单的语言学约定。

因此,直接指称理论这一称呼的核心就历史看来主要是新罗素主义,即确定直接指称表达式的命题值是其指称,包含直接指称表达式的句子表达的是单称命题。但是,文献中常常把直接指称理论混同于其激进表述,即密尔主义加上新罗素主义。密尔式语义学尽管蕴涵了对描述主义的认识论论题的反驳,但是仅仅接受激进直接指称理论的命题语义学并不会导致对描述主义认识论论题的反驳。对于温和的直接指称理论的语义论题,其表达式的语义内容与命题值是相互独立的。有论者将温和的直接指称理论称作是外部描述主义,即名称的涵义是外在于包含名称的句子所表达的命题的;但同时名称的涵义是描述性的。

总之,直接指称理论拒斥弗雷格式的涵义,温和的直接指称理论主张把涵义分解成不同层次的两种意义,同时主张在认知层面保留某种意义的涵义概念,而激进的直接指称理论则完全抛弃了涵义在任何一个层次存在的必要。直接指称理论,无论温和或激进的,都可称之为新罗素主义,承诺单称命题的存在性,认为呈现模式 (不管是描述性还是非描述性的)对于句子的成真条件是不相关的。

五、严格指示子与直接指称词项

激进和保守的直接指称理论都承认直接指称表达式同时也是严格指示子,但是反之不成立。严格性和直接指称性具有很密切的关系,尽管它们是用不同的方式来解释的。按照克里普克的说法,专名是严格指示子 (或译为固定指示子),此处 “严格”意为 “模态严格性”,即在所有可能世界中,专名N指涉同一对象O,自然,这个对象也就是专名在现实世界中指称的那个对象。卡普兰则认为,专名是直接指称表达式,即专名N对于所在句子的语义内容的贡献是其指称对象O。根据可能世界的成真条件语义学,N对于所在句子的成真条件的贡献就是其现实世界的指称对象O,那么在另一可能世界中,N对于所在句子的成真条件的贡献如何确定?由于名称是直接指称表达式,它仍然指向它在现实世界中的那个对象,这是由于名称和对象的关联是直接的,因此是固定的。这种固定性不是用经验事实而是用语义规

则来确定的:一旦语义规则给出了名称和对象的关联,以后名称对于所在句子的语义贡献就只能是该对象。因此对于直接指称表达式的语义特征,重要的不是其在每个赋值环境中指示同一个对象这个事实(模态严格性),而是其在任一个环境中指示对象的方式,因此我们可以把直接指称关系称之为 “语义严格性”。[14]正如卡普兰所说,“对我而言,‘直接指称’表达式的直观思想不是某个表达式被证明为在所有可能环境中指示相同对象,而是其语义规则直接表明在所有可能环境中的指称是由现实指称来固定的”。[15]

模态严格性与直接指称性 (或语义严格性)的这种差别,可以表述成 “根据事实的”(de facto)严格性与 “根据规则的”(de jure)严格性之间的差别。最好说明这种差别的例子是严格的限定摹状词,例如表达式 “9的平方根”,虽然它在所有可能世界中都指称数3,从而是严格指示子,但它对于所在句子的成真条件的贡献并不是数3而是其描述性意义 “9的平方根”。换言之,具有模态严格性的限定摹状词并非直接指称词项。由此可得到直接指称性和严格性的另一个区分,根据Recanati的说法,这可以用包含直接指称表达式所表达的命题和其成真条件之间的区分来刻画。考虑下述两个句子

(6)9的平方根大于2;

(7)3大于2。

两个句子的成真条件是相同的,但所表达的命题则不同,前者表达的是包含存在概括的一般命题,后者表达的是包含对象为成分的单称命题。当表达式a是直接指称词项,则包含该表达式的句子的言说呈现其成真条件为单称的,而当表达式a是严格摹状词时,虽然包含该表达式的句子的言说的成真条件也是单称的,但并不呈现为单称的,也即它所表达的命题不是单称的。

另一方面,当指称的对象不存在时,严格指示子与直接指称词项的差别变得更为明显。克里普克认为,当专名N的指称在某个可能世界w中不存在时,N在可能世界w中就什么也不指称。但是对卡普兰而言,直接指称表达式在所有赋值环境里指称同一对象,即使在相关对象不存在的环境里也是如此。卡普兰明确指出,“对于直接指称形式的严格指示,个体是否存在于世界上与被赋值的命题无关。[16]

模态严格性概念涉及的是形上学论题,而语义严格性概念涉及的是语义学论题。直接指称词项的语义严格性表明,语义规则使得这类词项在所有可能环境中的指称是由现实指称来固定的,这一点上是先验确定的;当这一点确定后,这类词项在所有可能环境中的指称事实上是相同的,也即直接指称词项是模态严格指示子。这就是说,语义严格性蕴涵着模态严格性。因此卡普兰关于 “名称是直接指称词项”的论证一旦成立,就得到了比克里普克的 “名称是 (模态)严格指示子”更强的论证。

克里普克的模态论证可简要概括成:1.名称是模态严格指示子,2.摹状词 (通常)不是严格指示子;因此3.名称与摹状词具有不同的模态地位,4.又模态是语言学意义的函数;因此5.名称与摹状词不可能是语义等价的。反对模态论证的人要么否认第1条,认为说名称是严格指示子需要诉诸某些缺乏辩护的直觉测试;要么否认第4条,认为必然性这类模态概念并不完全取决于表达式的意义 (也即,两个表达式的意义相同但模态地位可能不同)。我们看到,基于卡普兰—佩里的直接指称理论策略,能够很方便地回应这两类反驳。对于前一类反驳,关键是指出专名是直接指称词项,卡普兰指出,在专名那里,“指称、特征、内容的区分消失了”,“专名是具有索引特征的直接指称,但却不具有语境敏感性”。[17]前面已指出,这种直接指称性比克里普克的模态严格性更强,因此名称、摹状词和索引词的差别能够得到更精细的刻画。对于后一类反驳,关键是指出卡普兰—佩里的直接指称理论背后的二维语义学策略,根据这种策略,基于赋值环境的模态和基于言说语境的特征的确得到了区分。我们看到,卡普兰—佩里的直接指称理论事实上是改进了克里普克模态论证的策略用以反驳指称的描述理论,同时,通过拆分弗雷格式的涵义,将之限制在解释认知意义上而不是语句的语义内容上。

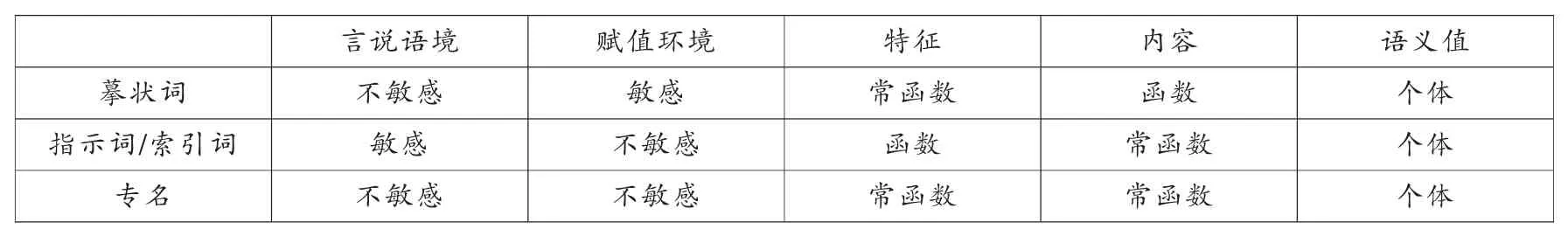

运用卡普兰提出的言说语境和赋值环境、特征和内容这两对区分,我们可以用下表来说明指示词(索引词)、摹状词和专名这三类不同的指称表达式的差别,从而更清楚地指出主要指称表达式在各种语境下的语义行为的关键差异所在。

言说语境 赋值环境 特征 内容 语义值摹状词 不敏感 敏感 常函数 函数 个体指示词/索引词 敏感 不敏感 函数 常函数 个体专名 不敏感 不敏感 常函数 常函数 个体

六、直接指称理论与指称的因果理论

直接指称理论主要是关于指称的语义学论题,并且集中在命题层次的语义学方面。对于指称的认识论层面问题,直接指称理论并未做出回答。尽管克里普克—唐纳兰提供了历史因果理论以取代描述主义对于指称之确定的认识论解释,但这一理论在典型的直接指称理论支持者那里并未获得积极响应和推进:一方面,直接指称理论的创立者卡普兰—佩里采用修正的弗雷格式理论或描述主义的理论来处理索引词和指示词的认识论问题;另一方面,因果链论的主要鼓吹者戴维特 (M.Devitt)抨击直接指称理论,事实上,他攻击的主要是密尔主义。因此这里的问题是,作为新指称理论的两个主要组成部分的直接指称理论与指称的因果理论之间是否有逻辑关联,以及两者是否兼容?

克里普克 (1979)认为指称的历史因果理论支持了直接指称理论。 “在 《命名与必然性》中,我提出在日常情况下决定名称之指称的东西是交流链,其中名称的指称被一环环传递下去。这样一个链条的合法性比之于弗雷格观更符合密尔观。因为这个理论假定学习者是通过下述方式来从共同体中习得名称的,即他和共同体用同样的指称来使用该名称。我们认为这样的学习者使用 ‘西塞罗是秃头’表达了和共同体所表达的相同的东西,尽管不同说话者将不同的性质联系在 ‘西塞罗’上,只要学习者决定他用和共同体相同的指称来使用名称就可以了。名称的这种传递方式与密尔图景符合得很好,根据密尔理论,是指称而不是联系在名称上的性质,与包含该名称的句子的语义学有关。诱惑性的建议会将此交流链称之为决定指称的 ‘涵义’。也许可以这样,但我们不要忘记交流链的合法性在于,正是指称的保持对于正确的语言学习是必要的。”[18]也即,历史因果理论认为在共同体对于名称的交流中,语言共同体学习使用的是名称的指称,在不同说话者之间 “流通的”东西也是指称而不是作为对象之识别性质的 “涵义”,因为事实上正如唐纳兰和克里普克在反驳描述主义的认识论论题时指出的,找不到这一类的所谓“公共的”或 “私人的”涵义。因此,指称的历史因果理论从正面支持了缺乏涵义的名称的语义学,即直接指称理论。

戴维特 (Devitt,1989)则主张因果链理论而反对直接指称理论。戴维特完全支持指称的因果图景,并且在其早期专著 (1981)中几乎是独一无二地将该图景发展成一个精致的理论。戴维特反对直接指称理论的理由主要是基于众所周知的原因,即弗雷格的同一性困惑和信念语境的替换失效问题;戴维特坚持认为语义学有责任解决认知意义问题,也即,既不能将困难推到认识论而置之不理 (如Wettstein的立场),也不应诉诸语用学策略 (如Salmon和Soames的方法)。同时戴维特也反对描述主义的认识论论题 (支持指称的因果理论)。在指称的语义学问题上,戴维特坚持名称有 “涵义”同时拒绝涵义是描述性的。实际上,戴维特所主张的名称的涵义就是前面克里普克所提及的 “诱惑性的建议”,即将名称交流的因果链作为该名称的涵义,显然此涵义是非描述性的。

因此克里普克和戴维特的主张没有实质性矛盾。由于克里普克认为没有必要将指称的交流链作为涵义,克里普克认为在信念语境中坚持直接指称理论显得毫无希望。而戴维特认为采纳因果链作为涵义,则既可以解决直接指称理论带来的语义学难题,又回避了描述主义的认识论困境。从上面分析可以看出,事实上作为语义学框架的直接指称理论和作为认识论论题的历史因果理论之间的支持是脆弱的,两者基本是相互独立的论题。但是,在反对名称所指称的对象之识别性质作为 “涵义”方面,两者具有相同的立场。这也是新指称理论的共同核心。我们在其他地方论述过,在直接指称理论和语义/内容外部论之间,也存在这样的共同点。

七、小结

本文首先评述了以指示词为中心的卡普兰—佩里策略的直接指称理论的主要论证和结果,在此基础上,分析了直接指称理论与 “新指称理论”的其他理论要旨,特别是与严格指示子理论和指称的因果理论之间的关系。根据前面的论述,我们可以把直接指称理论的核心论题归纳为下述三点:直接指称词项是根据规则的严格指示子 (或语义上严格的指示子);直接指称词项的内容是相对于赋值环境的常函数;直接指称词项的描述性意义不进入所在句子表达的命题的语义内容 (也即,包含直接指称词项的句子语义上表达的是单称命题)。

卡普兰和佩里令人信服地论证了指示词和索引词是直接指称词项,其他的直接指称词项还包括变元、专名和自然类词项。如果关于专名和自然类词项是直接指称词项的论证是正确的,那么传统的关于名称的描述理论就是错误的,卡普兰—佩里虽然和克里普克的结论是一致的,但他们的论证策略显然更为合理与深刻。我们强调的是,直接指称理论的核心是语义严格性,这并不同于模态严格性;直接指称理论与指称的因果理论两者之间也是独立的。不但如此,卡普兰—佩里为论证直接指称理论所建立起来的二维语义学框架,充分地利用克里普克式直觉重建了弗雷格式的内涵语义学。查尔莫斯继承了这种语义学框架,用于处理多个与语义内容及心理内容相关的语言—心灵哲学难题,显示出这种语义学的强大解释力。[19]

[1][2]Burge,Tyler.“Philosophy of Language and Mind:1950-1990”,Philosophical Review,1992(100),p.28,26.

[3][8][16]Kaplan,David.“Afterthoughts”,Ed.Joseph Almog,John Perry and Howard Wettstein,Themes from Kaplan,Oxford:Oxford University Press,1989,p.568,pp.565-614,p.571.

[4][10]Perry,John.The Problem of the Essential Indexical and Other Essays,Stanford,CA:CSLI,2000,p.21,11.

[5][6][7][13][15][17]Kaplan,David.“Demonstratives:An Essay on the Semantics,Logic,Metaphysics,and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals”,J.Almog,J.Perry and H.Wettstein(eds.),Themes from Kaplan,Oxford University Press,1989,p.500,p.513,pp.481-563,p.569,p.495,p.562.

[9]Caplan,Ben.“Putting Things in Contexts”,Philosophical Review,2003,112(2),pp.191-214.

[11]Evans,G.,Collected Papers,Oxford:Clarendon Press,1985,p.292.

[12]Wettstein,Howard.Has Semantics Rested on a Mistake?,Stanford University Press,1991,p.201.

[14]Recanati,François.Direct Reference:From Language to Thought,Oxford:Blackwell,1993,pp.10-13.

[18]Kripke,Saul.“A Puzzle about Belief”,Meaning and Use,Ed.Avishai Margalit,Dordrecht:Reidel,1979,p.251.

[19]Chalmers,David.“The Components of Content(revised version)”,Philosophy of Mind:Classical and Contemporary Readings,Oxford:Oxford University Press,2002,pp.608-633.

责任编辑:罗 苹

B81-05

A

1000-7326(2015)05-0008-09

*本文系国家社科基金青年项目 “基于内涵语义的指称与模态问题研究”(11CZX053)的阶段性成果。

任远,中山大学哲学系、逻辑与认知研究所副教授 (广东 广州,510275)。