探究手机APP在非物质文化遗产传播中的应用

2015-12-12王诗文贾海陶

王诗文 贾海陶

(安徽广播影视职业技术学院,安徽 合肥 230011)

我国作为具有悠久历史的文明古国,丰富深厚的非物质文化遗产灿若星辰。“非物质文化遗产(Intangible Cultural Heritage)”[1]是各族百姓世代相承的、与人们生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间,是人类历史发展的“活化石”。非物质文化遗产是文化遗产核心组成部分之一,传承非物质文化遗产,既是继承中华民族渊源的文化基因,同时也是展示中华民族深厚文化底蕴的具体表现。随着现代社会的经济发展,非物质文化遗产的生存环境发生了改变,有的甚至处于濒危状态。作为文化遗产大国之一,我国非常重视非物质文化遗产的传播,作为社会系统的组成部分,非物质文化遗产传播系统的构建是非遗传播的保障,有利于非遗文化的有效传播。运用现代网络化、通信化技术手段传播非遗文化会使其有更广阔的保护和传承空间。

1 非物质文化遗产传播的现状

目前,我国主要有两种机制对非物质文化遗产进行保护和传播:一种是以文化行政管理部门为主导,民委、宗教、旅游和教育等部门参与其间的各级政府工作;另一种是以民间文艺家协会、中国艺术研究院和相关学术团体等构成的社会工作机构。它们在我国非遗的保护和传承工作中发挥了巨大作用。但是,由于我国的相关政策和法律制度尚未健全,导致其工作过程中受到了很大程度的局限。为进一步加强文化遗产保护,国务院发出通知,自2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”,非物质文化遗产才会被越来越多的人们关注。人们不仅通过各类媒体进行宣传,同时也设计开发各种科技手段用于非遗的传播保护,例如北京大学开发的故宫数字化,南京大学的三峡文化遗产数字化展览工程,南京博物馆的数字化博物馆项目等,为我国对濒危文化特别是非遗文化的保护、传承和传播提供了有益的支持。

我省是非物质文化遗产大省,以徽州为代表的物质文化是安徽的文化宝藏,是安徽拥有的最具国际国内知名度和影响力的文化资源,也是最具市场号召力与竞争力的文化资源,是安徽文化中最具开发价值和产业价值的核心资产。近年来,安徽地区在非遗传播的实践和理论上投入大量资源,在相关政策、规划、资金、机构、场馆等建设方面取得显著成果。但是,非物质文化遗产传播的相关各方存在互利、敌对、竞争等复杂关系,传播目标并不一致。地方政府和大众媒体多以“庇护者”身份出现,对非遗的传播价值和受众需求缺少必要的认知;相关企业的非遗文化传播虽有传播动力和传播资源,但传播重点仍集中于产业价值和商业利益;行业主管部门、行业社团、非遗从业人员和传承人有强烈的传播动力,但缺乏必要的媒介素养和媒体资源,且在政策资源和媒体资源上存在竞争关系,无法保证传播的有效性和适宜性。在传播过程中,往往容易出现政府比民众积极,民众的主体能动性没有得到很好的体现。例如,黄梅戏是我国首批国家级非物质文化遗产,它具有浓郁皖江文化特质的地方性剧种,是安徽省最为重要和影响力的文化资源之一。目前,黄梅戏的发展面临着一种两难困境:一方面黄梅戏依托于安庆城乡民众,但现代审美情趣已悄悄发生改变,对黄梅戏的表现形式也提出了更高的要求;另一方面,现阶段专业性黄梅戏剧团走的是上层路线,其宣传和资金来源主要依靠政府,表现出的商业价值远低于其文化价值,而民间戏班设备简陋、演员水平有限,难以满足观众的要求,收入非常有限,很难调动媒体资源,因此缺乏规模性的宣传和系统的民间保护措施的实施,黄梅戏与其扎根的土壤正渐行渐远,而此种状况却严重影响未来黄梅戏传承与保护的成败。

随着信息时代的到来,我们应该利用现代的网络通信技术手段,通过智能手机APP平台,应用于非物文化遗产的传播,加强宣传、学习和教育,让广大人民群众了解和认识非物质文化遗产,自发性地参与到非遗的保护和传承中去。

2 媒体作用下的非物质文化遗产传播

著名学者斯韦乐曾经提出:“人类社会的发展是建立在继承和创新的基础之上的,只有将前人的经验、智慧、知识加以记载、积累、存储并传给后代,后人才能在前人的基础上做进一步的完善、发展和创造”。非物质文化遗产的特性主要体现在草根性、广泛性和内容丰富性等方面,正确的传播方式可以使非遗文化更好地传承与弘扬。文化传播主要是依靠媒体,通过媒体宣传非物质文化遗产,将会更有利于非遗的保护和传承。媒体从“新”和“旧”而言,可以将其分为传统媒体和新媒体。

2.1 传统媒体的非物质文化遗产传播

曾经,非物质文化遗产传播的主要途径是如报纸、杂志、电视、广播等传统媒体,它们在非遗的传播中各尽其能,各司其职有效地挽救、保护、推广和传承,使非遗的保护工作取得了非常明显的实效。但是,非物质文化遗产蕴涵丰厚,种类繁多,信息量非常庞大,单一的传媒是很难达到理想的传播效果,例如:黄梅戏在通过电视媒体传播过程中,受到如制作经费、参与人群等客观因素的限制,受众面较窄,同样在报纸的宣传过程中,容易出现大量的媒介语境,很难保持非遗的原汁原味的原生态。可见,传统媒体在资料的收集方面往往流于表面形式,很难深入探究非遗的深层内涵。

2.2 新媒体的非物质文化遗产传播

现阶段,主流媒体的社会公信力和传播力有所下降,新媒体的地位突现[2],如数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、移动电视、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等作为新媒体中庞大的一支力量。新媒体是建立在数字技术处理信息基础之上的数字化媒体,它除了具有传统媒体的功能以外,还具有交互、即时、延展和融合的新特征,如网络媒体、手机媒体等。新媒体既可以是信息的发送者,也可以是接收者,每个人都可以通过便捷的方式进行信息的生产和传播。因此新媒体不仅仅属于大众媒体的范畴,而是全方位的融合了大众传播、组织传播和人际传播[3]。

新媒体在非物质文化遗产传播中大多使用互联网网站、移动电视和手机应用平台等。例如,中国藤网站是由美国俄勒冈大学和中佛罗里达大学共同开发文化遗产传播项目,主要是以互动社交媒体为平台,对中国的民间传统手工艺、礼仪习俗等内容进行记录和传播。网站的设计增加了交互功能,任何人都可以上传自已所了解的中国民俗和感兴趣的非遗文化。通过这个网站人们可以详细地近距离了解中国文化遗产的概况、艺术家的成长经历、工作过程的视频和图像、文化遗产的传承故事等内容。

新媒体可以随时随地对信息进行传输,其中手机媒体更能突显其优势,它在信息的传播过程中具有移动性、个性化、时效性和交互性等特点,人们可以自主选择和发布信息。利用智能手机开发非物质文化遗产APP应用平台具有知识性、可用性、趣味性和便捷性等应用功能,激发越来越多的人们了解和学习中国的非物质文化遗产。

3 手机APP在非遗传播中的应用

随着移动互联网络的飞速发展,智能手机广泛应用到人们的生活当中。智能手机就像是一台上网本,具有单独的操作系统,用户可以自己下载安装应用软件,可以通过移动互联网通信来实现无线网络接入。手机APP(Mobile Phone Application)[4]是手机应用产品的简称,是指运行在手机上的应用软件,如微博、微信等。2013年12月,根据中国互联网络发展状况统计报告中显示,如图1所示,我国使用手机上网的用户占有73.3%,已超出了台式机和笔记本上网的用户。在Gartner的统计数据中显示,2014年手机APP应用下载将会达到1300亿次,将远远超过过去五年的的下载量,手机技术门槛低,借助移动终端的快速发展,手机APP改变世界的脚步会更加飞速,会更深入地改变人们的生活方式。

图1 2013年网民上网使用设备情况

3.1 手机APP应用需求分析[5]

非物质文化遗产APP应用系统是由APP客户端和APP Server端构成,其基本架构如图2所示。用户在手机上安装APP应用后,可以便捷地获取移动互联网提供的资源和服务。

图2 App服务系统基本架构

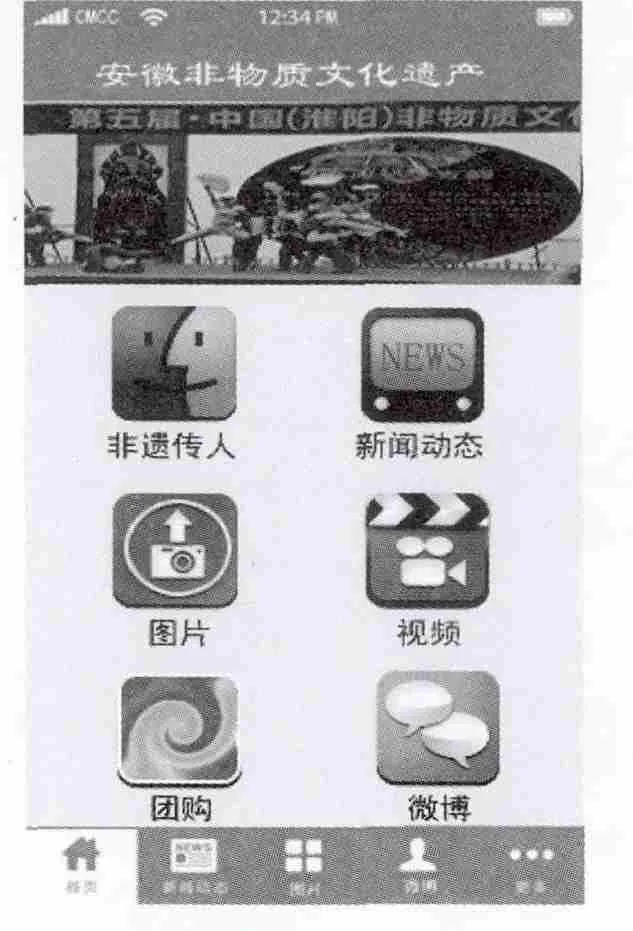

非物质文化遗产APP应用系统实现的目标是:以安徽非遗文化发展为平台,向受众展示安徽精彩的非遗资料、非遗传承人的成长故事、非遗最新新闻动态等。非遗APP应用系统设计采用Android操作系统,程序开发工具使用JDK和E-clipse设计用户浏览界面,后台的数据存储使用MySQL数据库。

3.2 手机APP应用功能分析

非物质文化遗产是精神产品,政府在坚持非遗保护基本原则的前提下,积极发展产业化运营的道路,广泛吸引社会团体、企业、群体和个人的加入,将民间美术、民间工艺品等经营性非遗产品进行商业化开发和利用。拥有才能更好地保护,消费才能更有利于传承,手机APP应用结合非遗传播特性和满足不同人群的需求,主要设有非遗传人、新闻动态、图片、视频、团购和微博等六大模块,如图3所示。

图3 非遗APP六大模块

图4 非遗传承人模块

3.2.1 非遗传人:政府每年都会评选出一批优秀的非遗传承人,将传承人的介绍和故事以文字和图片的形式进行汇总,鼓励传承人带着自豪感和归属感传承自己的非遗文化,让更多人可以了解身边有哪些非遗传承人,更积极投身于非遗的保护与传播中。如图4主要介绍蛋雕传承人王剑所申请非遗的项目名称、项目类别和传承人的成长经历。

图5 非遗新闻动态模块

3.2.2 新闻动态:新闻工作都积极投身于非遗建设中,深度挖掘新闻,将一些先进性、典型性和代表性的非遗建设和传承事迹,以文字和图片的形式及时报导出来。如图5为新闻《文化遗产日:非遗走近民生》,以图片和文字的形式介绍非遗走近民生的活动具体内容。

图6 非遗图片模块

3.2.3 图片:将非遗传承和新闻动态中出现的图片进行聚类,用户可以直接搜索相关图片,通过图片去查看相关内容。图6为在APP应用上搜索出的具有安徽特色的非物质文化遗产的作品,用户如果对某项非遗作品感兴趣可以直接点选进入再进一步查看具体的图片和文字介绍。

3.2.4 视频:视频具有直观性、多维性和审美创新性,可以将安徽各地有特色的非遗宣传片汇总在该模块。也可以鼓励大众上传自己身边的非遗文化视频,这样可以解决偏远山区、落后农村非遗的宣传。如图7所示,APP软件显示出最新的非遗视频信息,如果人们想要了解蛋壳雕刻的技艺,就可以点选视频《蛋雕传承人王剑》。

图7 非遗视频模块

图8 非遗团购模块

图9 非遗微博模块

3.2.5 团购:根据民间美术和民间工艺品进行分类,不定期地堆荐一些团购商品,让人们对非遗的产品有所了解,参与消费,从而实现非遗的传承。如图8所示,当人们想要购买核雕、木雕等非遗工艺品时,则点选“雕刻工艺”,进入雕刻工艺产品的页面查找自己想要购买的商品。

3.2.6 微博:非遗传播者可以将自已喜闻乐见的特色非遗以文字、图片和视频的形式上传至微博中和大家一起分享、讨论。大家可以以匿名的形式随意交流,受众者发表自己直观的想法,讨论者们可以仁者见仁、智者见智,在保持非遗文化本质的基础上吸取新鲜的文化元素。如图9为来自微博的一条非遗新闻和大家的评论。

4 小结

人类的文化进入新世纪以来,非物质文化遗产事业如火如荼、风起云涌,非遗的保护和传承成为社会的热点,大众媒体的焦点,人们生活的重要组成部分。非物质文化遗产的传播要与时俱进,利用现代化信息通信技术手段,捕捉非物质文化遗产的传播途径。非物质文化遗产平台APP应用不仅为非遗建设提供了移动营销推广平台,也可以借助移动互联网的影响力,让非物质文化遗产保护与传承得以实现与推广。

[1]王犹建.网络时代数字化语境下的非物质文化遗产传播[J].新闻爱好者,2012,(19).

[2]王学锋.走进新媒体——新媒体时代的数字电视战略研究[M].北京:中国青年出版社,2007.

[3]曾芸.新媒体视角下非物质文化遗产发展研究[J].传媒观察,2010,(8).

[4]李国征.旅游目的地智能手机APP旅游信息服务研究[D].大连:东北财经大学,2013.

[5]孙莉娜.APP 开发应用的创新与实用性分析[J].电子制作,2013,(20).