以工程和创新能力培养为导向的化工专业基础课程建设

2015-12-10刘梦溪卢春喜郭绪强刘艳升陈光进魏耀东

刘梦溪 卢春喜 郭绪强 刘艳升 陈光进 魏耀东

摘要:针对石化行业和国家能源战略的发展需求,必须加强专业基础课程的建设,培养出“专业理论基础扎实、工程实践能力、工程设计能力和创新能力强、综合素质高”的高水平工程技术人才。化学工程与工艺专业基础课程教师通过大量分析与总结,找到了原有教学模式的弊端,通过教学模式的顶层设计,提出了以工程和创新能力为导向的新的培养模式,在建立具有鲜明行业特色的教师和教材建设、建立多样化的提高工程实践和工程设计能力的培养体系、建立本科生创新能力培养的新模式三个方面展开了大量的教学工作,并取得了显著的成绩。

关键词:工程能力;创新能力;培养模式;基础课程

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)37-0035-02

化工专业基础课程主要包括《化工原理》、《化工热力学》、《化学反应工程》以及相关的认识实习和化工原理课程设计等课程。根据石化行业以及国家能源战略的发展需求,原有的培养模式已无法满足这一要求,必须通过加强专业基础课程的建设,建立以工程能力和创新能力为导向的新型培养模式,才能够培养出高水平的工程技术人才。本文在对日常教学、学生尤其是已毕业学生反馈、用人单位反馈进行大量分析与总结的基础上,提出了以工程和创新能力为导向的新的培养模式,并进行了多方面的建设工作。

一、面向石油化工行业特色,强化教师队伍与课程建设

1.建立具有较强工程能力的教师队伍。在以工程能力和创新能力为导向的新型培养模式中,教师不但要具有较高的科研水平,还应该具有极为深厚的工程背景。课程教师队伍共由20名教师组成。为了提高教师的工程能力,聘请资深炼油化工设计人员定期进行讲座。在科研成果的工业化转化过程中,鼓励年轻老师共同参与,提高其工程能力。通过几年的建设,形成了一只高水平的教师队伍:1名教授被评为北京市高等学校教学名师、2名教授被评为校教学名师、1名副教授被评为校品牌课教师、《化工原理》教学团队被评为北京市优秀教学团队、建设了《化工原理》与《化工热力学》2门北京市精品课程。

2.形成了具有鲜明行业特色的教材体系。原有教学模式中采用的都是化工通用的教材,根据毕业生和用人单位的反馈,教材内容不能满足石化行业的发展需求,一些内容和方法在工厂也不再使用。为此,任课教师主编了《化工热力学》、《化学工程与工艺专业实验》和《流态化工程》讲义(双语)、参编了《石油化学工程原理》、翻译出版了《化学反应工程》共4门课程的教材,针对石油加工过程进行了大量的补充和删减。如在《石油化学工程原理》教材中补充了石化行业常用的高温油泵的特殊输送要求,在分馏过程中补充了油品分馏塔的操作和核算;结合石油工程中流体相态对油田开发的重要性,对热力学教材中过时的图表法计算流体热力学性质等内容作相应的删减。主讲教师还主编了《催化裂化流态化技术》、《水合物科学及技术》、《二氧化碳捕集、封存与利用技术》,参编了《原油蒸馏工艺与工程》共4本著作,这些著作是化工专业其他课程的重要补充内容,并极大地开拓了学生的视野。

3.积极进行教学方法改革,增强学生的学习兴趣,提高教学效果。强调通过教学改革增强学生学习的兴趣。例如在《化工原理》教学中首先以多相传质设备的相控制基本理论作为基本路线;其次,建立了多相传质工艺和设备过渡教学体系;再次,建立了多相传质及其附属设备的全塔负荷性能图分析理论,规范了塔设备操作限的概念。多年来学生普遍对《化工热力学》有畏难情绪,认为理论性过强、难以应用。任课教师分析發现过去课程中大量使用的图表在生产实际中很少使用,基本都已通过计算模型实现。因此在授课时只对少数必要的图表进行讲解,以帮助说明问题或者现象。而对于实际工作中经常用到的状态方程和活度系数模型等,文献报道的状态方程有几百个,现场使用时往往无从取舍,因此在课堂上进行了仔细的讲解,对于过去大量存在的过程推导适当简化,要求学生学会使用商业化模拟软件进行计算,以满足未来工作中的需要,这样既突出了本科生学习过程的重点,又保证了教学的效果。

二、建立多样化的提高工程实践和工程设计能力的培养体系

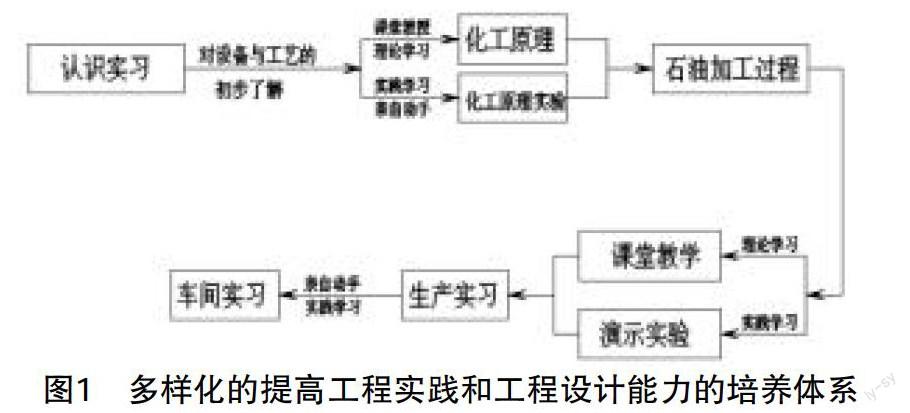

化工专业基础课与实际化工生产联系非常密切,但学生在学习中却往往感到抽象、缺乏兴趣,其原因在于在以课堂教学为主的方式中很少涉及体验、实践的学习环节。如图1所示,在多样化的提高工程实践和工程设计能力的培养体系中,学生在学习专业基础课之前应先经历认识实习、参观化工设备模型、拆装实验等环节,激发起学生的兴趣,在专业基础课学习过程中,应通过设备仿真和拆装实验等体验实践环节,通过亲身感受进一步固化所学知识,最后通过课程设计等环节,促使学生对所学理论知识进行复习、应用,并进一步升华。在此过程中,学生学习专业知识的渴望是自发形成的,而不是传统的教师督促学习,因而学习效果很好,学生的动手能力、工程能力也得到了极大的提高。

为配合这一培养模式,授课教师建立了拆装实验室,包括各种形式的泵、压缩机、阀门、换热器、塔构件,向所有学生全天开放,部分涉及设备的课程甚至可以到实验室内讲授。另外,还建立了设备仿真系统,学生可模拟工厂内设备的启动与关闭。在课程设计教学中,强调一人一题、分组协作,既提倡相互协作,又保持设计过程的独立性,结课时引入答辩程序,要求同学对设计过程和设计思路进行讲解。此外,聘请校外资深设计人员给学生讲课,传授设计和工程经验。课题组教师还将多年科研成果:单指标全塔性能负荷图用于《化工原理课程设计》,引导学生通过Aspen软件编程计算,并与手工计算结果相对比、找不足。这些措施极大地提高了学生学习的主动性、积极性,使学生的工程能力通过多种方式得到锻炼。

三、创建创新能力培养的新模式

课程教师在《流态化工程》课程中,广泛搜集了国内外流态化领域的新理论、新知识,并将其简化为通俗易懂的知识,补充到教学内容里。内容涵盖了新的测量方法(如气泡直径的测量方法、颗粒混合的测量方法等)、经典理论的新发展(如经典两相理论的不足及其补充,以及基于其建立的新模型)、计算机CFD数值模拟等。在补充新的研究结果时,进行的大量的取舍,考虑到授课对象为本科生,理解能力和学习基础无法和研究生或专职研究人员相比,授课时只着重于新模型、新理论的描述,具体的推导过程和计算过程并不涉及。这样,既方便了学生的理解和学习,又能够为今后从事流态化研究的同学打下一定的基础。此外,将已工业化的优势科研成果转化为多功能教学实验装置,指导学生对感兴趣的知识点自主设计、完成实验,使学生的创新能力得到极大提高。例如,气固流化床反应器是石化行业广泛采用的反应器,由于知识比较抽象,学生无法获得深刻的理解。课程教师根据科研成果开发了《流化床自动控制综合实验系统》,可以直接观察实验现象,完成各种形式的流态化实验。学生还可以自己设计实验条件进行研究,该装置已经投入使用5年,受到了学生的好评,也得到了教育部有关专家的肯定,目前,该项技术已经推向市场。化工原理团队教师根据多年科研成果建立了多套大型冷模催化裂化实验教学装置,高达20m,一次可接纳学生10人/套,不但可以观察流化现象,而且可以展开密度、压力等多个物理参数的测量,进行压力平衡等装置运行状况的衡算。小型《催化裂化热态实验装置》不但可以测量产品收率、烧焦效果等工艺参数,而且可用于热量衡算、质量衡算、能耗分布等装置运行的评估计算,石油大学在旋风分离器领域的研究已达到国际先进水平,课程教师自行设计、加工了一套《旋风分离器冷态实验装置》,可进行气相流场、分离效率的测量等。石油大学化工热力学教学团队多年来形成了具有特色的研究方向,并曾获得国家和教育部的自然科学奖。化工热力学教学团队开发了《流体相平衡实验装置》,可以直接观察到流体的相态变化并完成气体在液体中溶解度的测定。根据多年从事油气藏流体相态研究,对化工热力学实验进行了大量的补充和改进,并编入了《化学工程与工艺实验》教材中,提高了实验设备和技术水平,提高了教学质量。

四、应用效果

本文中的课程建设内容已获得北京市2012年高等教育教学成果二等奖。建立的培养模式已经在化学工程与工艺等4个本科专业中应用4年,拆装实验室自2007年建成以来,已先后接待了石油大学6届学生,获得了学生的广泛好评。由科研成果转化的教学综合实验装置已经接纳了5届本科生的实验和大学生科技创新实验。中国石化也多次派公司技术骨干来催化裂化实验教学装置参观学习,这间接验证了所开发的教学实验装置的价值。

针对石化行业和国家能源战略的发展需求,培养出“专业理论基础扎实、工程实践能力、工程设计能力和创新能力强、综合素质高”的高水平工程技术人才,化工学院课程授课教师在大量分析与总结的基础上,找到了原有教学模式的弊端,通过教学模式的顶层设计,提出了以工程和创新能力为导向的新的培养模式(如图1),在建立具有鲜明行业特色的教师和教材建设、建立多样化的提高工程实践和工程设计能力的培养体系、建立本科生创新能力培养的新模式三个方面展开了大量的教学工作,并取得了显著的成绩。