泉生趵突,泺上济南

2015-12-09李宗健

李宗健

济南七十二泉以趵突为首,名扬天下。这泉的半信史可上溯至商代,长达3500多年,至少在2600年前的信史《春秋》上就有“鲁桓公会齐侯于泺(水)”的记载。

宋代曾巩任知齐州(今济南)时,著有《齐州二堂记》,说“齐多甘泉,甲于天下”。他在泺水边建泺源堂,赋泺水以“趵突”之名。晚清刘鹗的小说《老残游记》中描写济南多泉,说“家家泉水、户户垂杨,比那江南风景,觉得更为有趣”。有人说,旧时随便走进哪处羊肠胡同,只要翻开路面砖块,就会看到湿湿的泥土有泉水在潽洇渗涌,因此,济南是浮在泉水上的城市,泉水是济南居民的特殊伴侣。

济南泉水之多算是全国之最了。在老城区范围内,有趵突、黑虎、珍珠和五龙潭等四大泉群。

趵突泉附近散布着金线、漱玉、洗钵、柳絮、杜康、白龙等三十多个名泉,构成泉群。金代元好问在《济南行记》中曾这样描写趵突泉:“瀑流泉在城之西南。泉,泺水源也。山水汇于渴马崖,洑而不流,近城出为此泉……往时漫流,才没胫,故泉涌高三尺许。今漫流为草木所壅,深及寻丈,故泉出水面才二三寸而已。近有太守改泉名槛泉,又立槛泉坊,取诗义而言。然土人呼‘瀑流如故。瀑流又作趵突,曾南丰云然。”

济南的城标由两根泉管在中部绕成两个半圆再冲向空中,看上去恰是向上向下的两个问号似乎在问:泉水从何而来?泉水流向何处?据资料介绍,济南丰富的泉水来源于南部山区,大气降水渗透地下,顺岩层倾斜方向北流至城区,遇侵入岩体阻档,承压水出露地表形成泉水,诸水汇入大明湖后经小清河流入渤海。

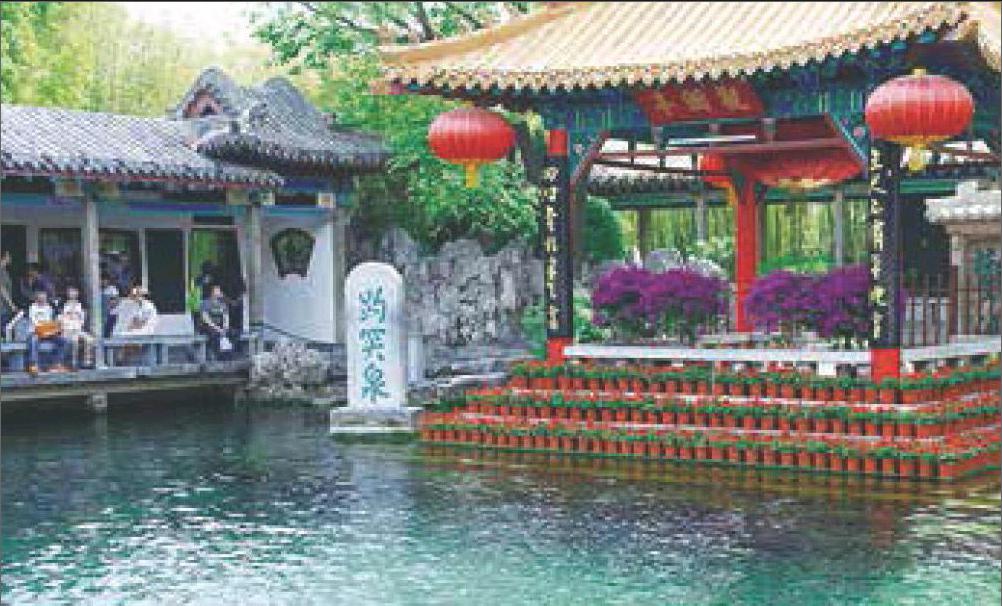

趵突泉池略呈方形,石栏围绕,三股澄澈的泉水汩汩而出。所谓“趵突”,即跳跃奔突之意,“三窟并发,声如隐雷”,“泉源上奋,水涌若轮”。泉池四周建楼台,又有曲廊蜿蜒,木叶轻晃。这园林里立着众多名人题书的碑刻,平添了浓浓的文化氛围。其中,泉池西岸一座名为“观澜”的小亭声名最著。观澜亭红柱黄瓦,飞檐挑角,一面靠岸,三面临水,摇曳的柳枝倒映水中,风韵悠然。据说,清康熙帝曾来此作数篇观澜之词,并书下“激湍”二字刻于御碑上。同时,随驾巡行的八位臣僚受命附题了“泺润”“飞泉”“飞涛”“漱玉”“珠澜”“浅雪”“洄瀑”“扬清”等诸多石刻,至今尚留着。

风景催生文化,文化融入风景。泺上济南的厚重文史离不开泉水,“泺水棹歌”久已成为胜景。乘船环游护城河,一路不知穿过多少座桥琵琶、坤顺门、五龙潭、东门……可以真正领略泉城如江南般“小桥流水”的风韵,又似乎不失北方的豪迈与大气。人们时常称赞:“太羡慕济南人啦,睁眼就能看见泉水,伸手就能亲近泉水。我们大老远赶来也是要享福的,顺便把福气带回去。”

“不饮趵突水,空负济南游。”用趵突之水泡茶堪称上乘:黑色金边的粗瓷大碗里,飘着一两朵茉莉,因为着了茶色,显得颇为古典。品饮之际,缕缕幽香柔和地氤氲,仿佛清气并非生自茶和茉莉,而是来源于趵突水雾的润蒸。客人把泉水的甜和美一起饮到心里,埋下思念的种子。

其实,选大明湖饮茶也是不错的。南宋女词人李清照曾吟诵:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。”大明湖开朗,湖心岛高高下下一团绿荫,充满诗情画意。而湖上的小岛不止一个,岛岛四环皆水,各有几分意境和想象,也给这汪北方的湖水增加了柔媚和灵动。

趵突泉,大明湖。护城河连接了济南的多处景观,沿途的壁画、雕塑,以及名人故居和历史典故沟通了过往,让人们深切领会了济南古城的历史神韵。诗人说:“羡煞济南山水好,有心长做济南人。”还有诗人说:“掬一捧泉水,洗一洗眼睛,心也绿了……”

(本文图片由作者提供)