探寻中国式世界工业遗产

2015-12-09叶子璇

叶子璇

提及工业遗产,人们首先联想到的是18和19世纪的隆隆机器声。其实,工业遗产应该有着比“工业革命的物质遗存”更丰富的内涵与外延。

“工业遗产”或“产业遗产”?

18世纪工业革命使手工技术为基础的工场手工业逐步转变为机器大生产,“工业”才最终从农业中分离出来,成为一个独立的物质生产部门。纵观工业遗产及其研究的发展脉络,不难发现,其侧重的时间段是工业革命时期,但外延却在不断扩大。

1779年,在英国什罗普郡的某一峡谷,单跨度30.6米、高度达15米的世界上最早的拱形铸铁桥建成,这处峡谷因此得名“铁桥”。以此为基础,周围地区的所有技术文物于1970年进行整合,形成了“铁桥峡谷工业遗址群”。这是世界上首个被世人所识的工业遗产。

工业遗产研究始于英国,故起初的侧重点为工业革命遗存无可厚非。1955年,英国建筑史学家迈克·瑞克斯将研究英国工业革命遗物的学问称为工业考古学。1962年,他将其定义为“对工业革命中创造的早期遗物的研究”。但此定义因过于简单而招致批评,因此他于1967年又重新释义:工业考古学是对早期工业活动的遗址与建构,特别是有关工业革命纪念物的记录与研究。另一位英国学者麦克卡森认为:工业考古学就是通过对十八九世纪的工业以及交通机构有形遗存的实地调查,并根据文献研究和分析,重新解释与构建过去的工商业活动。这些概念无非突出两点:一是对象上突出“工业活动”;二是时间上限定“工业革命”。

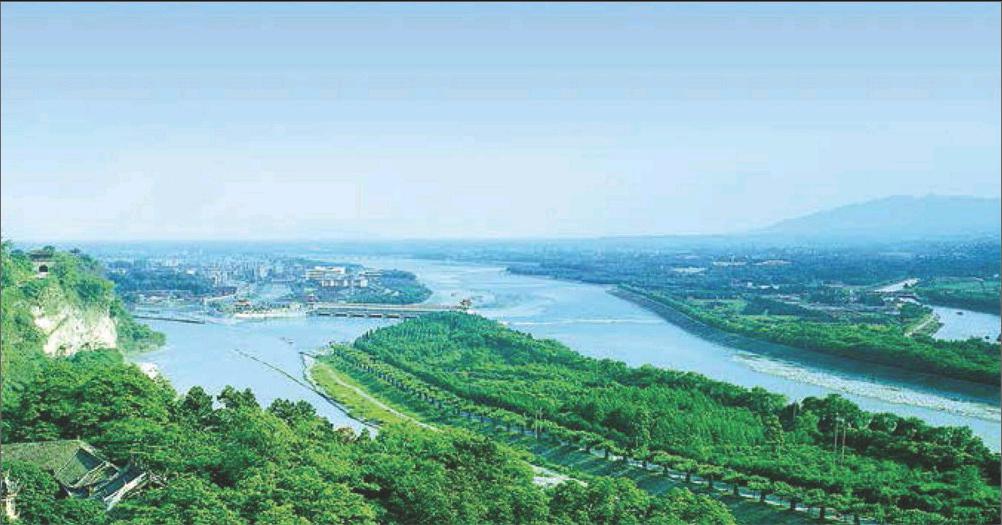

然而到了1978年,波兰的维利奇卡盐矿成为世界遗产名录中的一员,这个中世纪的古老盐矿,打破了工业遗产必须是“工业革命”遗物的藩篱。2000年,比利时斯皮耶纳新石器时代燧石矿入列世界遗产名录,此乃首个也是至今唯一一个史前工业遗产,而亚洲唯一的世界工业遗产中国青城山与都江堰水利灌溉工程,也于同年入列。

2003年,工业遗产的时间范畴终于迎来了文件形式的明确扩展,当年国际工业遗产大会颁布的《下塔吉尔宪章》指出:“工业遗产由工业文化遗存构成,这些遗存包括建筑群和机器、车间、工场及工厂,矿山及加工与提炼遗址,货仓与仓库,能源生产、输送及使用的遗址,交通运输及其所有基础设施,此外还包括与工业社会活动相关(诸如居所、宗教信仰或教育)的遗址”,同时表明所涉年代为“18世纪下半叶的工业革命期至今,也探讨更早的前工业时期与原始工业之根”。工业遗产因而不再局限于以新材料、新能源、大机器生产为特征的工业革命之中或之后的遗产,也包括工业革命之前各个历史时期的人类技术创造。

至此,industrial heritage中industrial的中文译法出现分歧。在大多数中国人观念中,“工业”即指18世纪后产生的独立社会生产部门,而国际通行的概念,显然超过了这个范畴。用“工业”一词或致人们理解偏差。严格地说,这个词组译为“产业文化遗产”,或许更为准确。

何为中国的工业遗产?

若从狭义的角度来讲,工业遗产显然是中国文化遗产中边缘化的一支。所谓民族身份认同,认的是我们与其他民族的相异点(可以说是“民族认异”),而这种区别的必须,是我们引以为傲的资本。于中国人而言,工业遗产听起来就是“舶来”的。即使中国近代民族工业有过辉煌,但这种辉煌也如流星一闪,消失在半殖民地半封建的茫茫黑夜中。工业遗产因而无法引起国人的民族自豪感。加之传统重士农而抑工商思想观念,以及工业发展对生态环境的负面影响,工业遗产在中国缺乏关注也就不足为怪。

若采用较广泛的范围,情况就截然不同了。以中国为代表的非西方国家,产业发展具有自身的发展规律,一般都有着漫长的农耕经济发展史,手工业以及工程技术也历史悠久。尤其是中国古代手工业,长期居于世界领先地位,形成了矿业、纺织业、制瓷业、食品加工业、印刷业、造纸业、运输业等门类较为齐全的古代产业体系。它们不仅赋存丰富、特色鲜明,而且在很长时间内代表着各行业最先进的工艺水平。中国四大发明中的司南,便可算作泛义的工业遗产。《鬼谷子·谋篇》有云:“故郑人之取玉石也,载司南之车,为其不惑也。”可见,司南在战国时期就已作采矿业的生产工具之用。如此看来,中国工业遗产非但不是屈辱史的一部分,而且是中华文明发展整个脉络的始终见证,十分难得。

因此,中国工业遗产在时间上可分为三部分:一是农业文明时期的古代技术遗存,二是近代民族工业遗产,三是以高精尖科技为特征的现代工业。暂不论现代工业,如果说近代工业凸显的是工业物质遗存的话(技术多为西方引进),那么中国古代技术遗存则更强调其中的非物质成分。中国古代的工业技艺中,鲜有都江堰水利灌溉技术这样依凭一个相对持久的实体,大多分布在工艺品制造、食品加工制造以及纺织工业领域,由劳动人民代代相传,由于年代久远,文化生态环境脆弱,需加以保护。譬如,杭州的张小泉剪刀锻制技艺与丽水的龙泉宝剑锻制技艺。所幸的是,两者一直都受到政府的重视与人民的喜爱,薪火相传,生生不息。

寻找“中国式”的研究

与保护模式

“中国式”工业遗产研究与保护模式,于笔者而言,或可从三方面入手,即古代与近代并重,物质与非物质相结合,保护与利用并行。

中国的近代史是一部苦难史,但中国人民在苦难面前自强图存。“师夷长技以制夷”的洋务运动即使破产,近代民族工业即使先天不足、后天畸形,它们仍是中华民族在伟大复兴道路上迈出的坚实步伐,其工业遗产仍具有很高的社会历史与文化价值,不可回避。而鉴于中国社会历史的特殊性,相比欧洲国家,中国的古代工业遗产价值更为突出,研究保护的重要性自不必说。做到古今两头并重,从而保证时序的完整性。

纵向完整得以保证,横向完整即内容完整,也应该予以落实。事实上,无论古今,不管是否具有相对稳定的物质载体,工业遗产研究保护的目的就是要在单一或多种物质文化所共同构建的空间内,探索其所揭示的完整的非物质工业文化意义。若把某一完整的工业遗产解构,除物质部分外,还应具有其核心的技术价值、产生条件、辉煌历程、没落的原因、社会经济价值,以及所产生的正面与负面影响。一般来说,非物质工业遗产的二级别因子包括工业档案、工艺流程、工艺技能、工业文学等,其中前三项为研究重点。

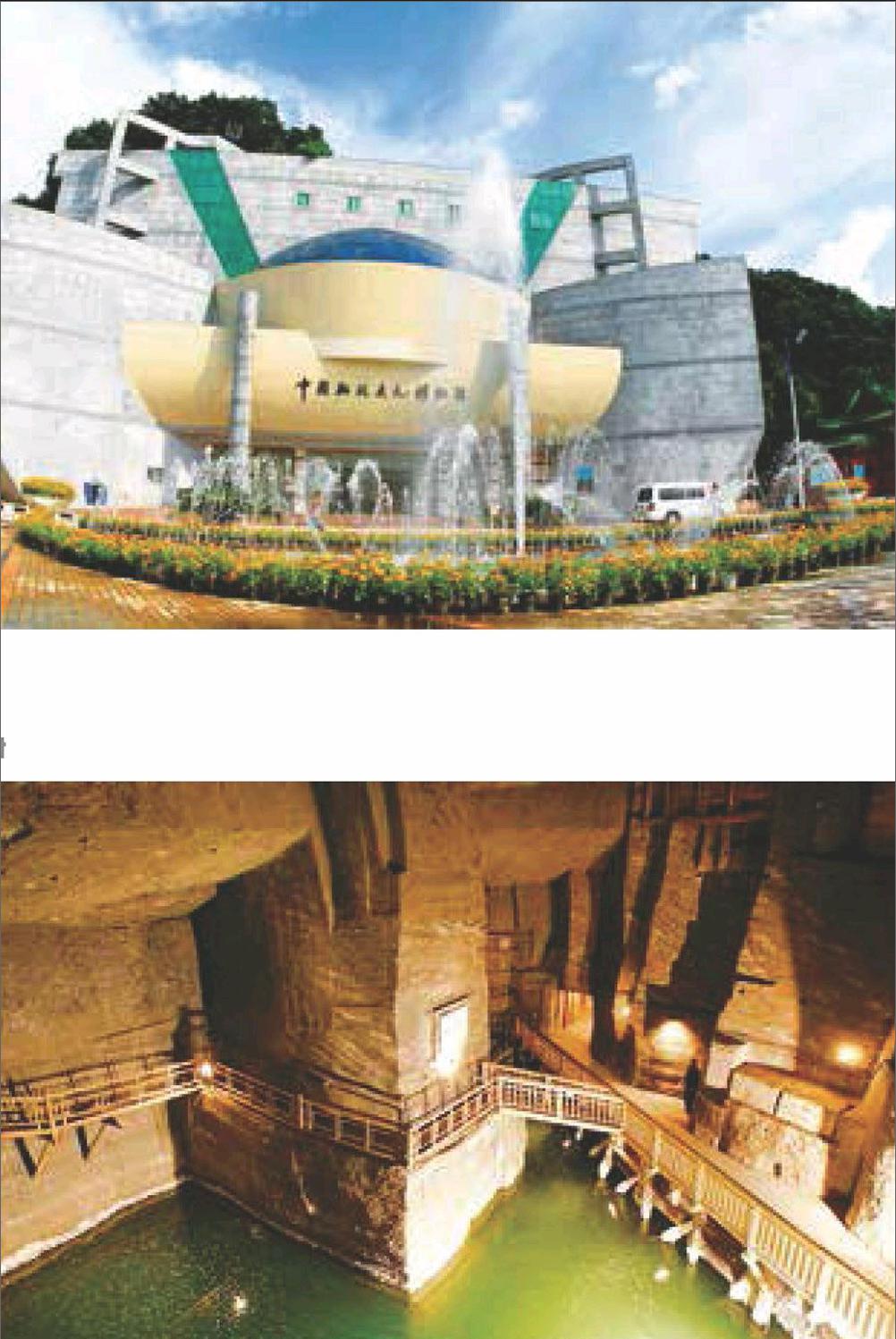

此外,工业遗产的持续性也是任何国家或地区的工业遗产的重中之重。若保护是静态持续,那利用即为动态发展。一般的保护与利用模式包括博物馆与会展、旅游景点、主题景观公园、创意产业集聚区(如北京798艺术区),以及综合开发模式。博物馆与会展作为最常见的遗产保护与利用形式,旨在通过展示与彰显那个时代的改革动力、生产力生产状态与创业精神等工业文化,以及社会背景、科学技术、管理变革对工业发展产生的影响。值得注意的是,此类形式可在环保与生态方面带给人广泛的思考。对此,中国古代的许多技术创新与工程就具有天人合一、因势利导的特点,比如世界遗产中国大运河,就是在不破坏自然环境的基础上得以通航,才可“至今千里赖通波”。而没有固定载体的非物质工业遗产,则可考虑走文化创意产业(特色产业)之路。

(本文照片由达飞欴提供)