中日-日中双语被试在第二外语语义处理时脑活动差异的fMRI研究

2015-12-07李修军郭启勇吴景龙

李修军,郭启勇,吴景龙

(1.长春理工大学 计算机科学技术学院,长春 130022;2.中国医科大学附属盛京医院 放射科,沈阳 110004;3.日本冈山大学 自然科学研究生院,冈山 700-8530)

语言是人脑特有的高级功能,是人类信息传递的主要工具。不仅能够在正常情况下顺利地掌握和使用母语,而且在一定条件下还能够学会两种甚至多种语言。目前,应用功能磁共振研究语言加工脑机制一直是应用语言学和认知神经科学的热点问题和前沿研究。尤其像是对汉语-英语第二外语的研究已经取得了部分成果[1-3]。

功能磁共振成像技术能对大脑的结构和活动状态进行成像,进而辅助医疗诊断的设备,和其他手段相比,比如脑电(ERP,Event-Related Potentials)等,具有高空间解像度的优势,能达到毫秒级。本实验采用功能磁共振成像技术探讨中日和日中第二外语语义加工脑机制之间的差异。

如果一个人能熟练地掌握或使用两种或两种以上的语言,称为双语者或者多语者。本研究使用的被试均为双语者,一种是学过日语的中国人(中日双语),另一种是学习过汉语的日本人被试(日中双语)。根据不同语言的特性,不同语言有不同的表现形式,比如汉语是象形文字,表现为图形,英语为字符文字,表现为字母。日语和汉语类似,和汉语属于同一语系,认为会有相同的大脑激活。但双语者两种语言形式具体有哪些大脑激活以及他们之间怎样相互转换的问题是认知心理学和认知神经科学有关双语研究的热门课题。由此,近年来国内外众多研究者围绕着这一科研课题进行了大量的行为学实验和脑神经影像学的研究[4-7],得到了一些科研成果。

Tan等人用第二外语是英语的大学生和母语为英语的被试研究了母语和第二外语脑功能的差异并确定了部分第二外语的特有脑区[1]。但是英语为字符语言,汉字为象形文字,二者之间形态上存在很大的差异,为不同的语系。日语和汉语是比较接近的两种语言系统,均为方块字结构,作为第二外语它们之间在进行语义判断时脑活动是否存在差异,本实验将利用中日双语和日中双语两种被试,使用中文语义判断任务和日文语义判断任务对此内容做深入的研究。

1 实验

1.1 被试

中日双语被试15人,均为沈阳中国医科大学七年制学生;日中双语被试15人,均为在沈阳中国医科大学的日本籍留学生。所有被试均进行过汉语水平测试,身体健康,经常使用右利手,经过测试视力听力正常。所有被试在实验前均签署了由中国医科大学制定的《知情同意书》。

1.2 实验设计

本实验采用2×2的两因素混合实验设计。第一个因素:被试组间变量,一个是中日双语被试组,另一个是日中双语被试组;第二个因素:材料组内变量,一个是中文语义判断,另一个是日文语义判断。数据分析时,由组内变量之间做差,然后再比较组间变量之间的差异,进而得到两组被试之间的差异。

1.3 实验材料

实验刺激分为两种:中文语义相关刺激和日文语义相关刺激,如图1中给出了日文刺激,中文刺激类似。两种刺激分别根据语义配对成相同组和不同组,各24对,如高兴-快乐为相同组,高兴-悲伤为不同组。共组成48张图片,图片像素为245×245,显示器分辨率为1024×768,实验中使用8度为视角。两个单词之间用一个“+”作为固视点,汉字以黑底白图的形式呈现在屏幕上。

图1 实验刺激

1.4 实验任务

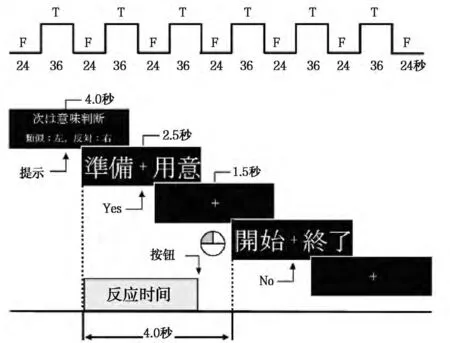

在功能性核磁共振实验时,实验刺激通过反光镜折射至被试眼部。在进行序列扫描时要求被试对屏幕中同时出现的两个汉语单词或日语单词的语义是否相同进行辨别,相同时用左手拇指按键,不同时用右手拇指按键。刺激均随机出现。刺激呈现时间均为2.5s,间隔时间为1.5s。间隔的时候只提示注视点“+”。一共48个刺激,大约6分钟,如图2所示,图中只给出了日文部分,中文部分类似。然后加扫了3D和T1图像。

图2 实验序列。T:任务(Task);F:固视点(Fixation)

1.5 数据采集与分析

本实验采用中国医科大学附属盛京医院的Philips Intera Achieva 3.0T超导型MR扫描系统,应用8通道SENSE头线圈,层厚为3.5mm,TR为2s,TE为30ms。在数据分析的时候,首先将原始数据的Dicom文件使用MRIcro软件进行数据转换,转换为MATLAB能够识别的格式。然后使用基于MATLAB7.5的SPM5软件(www.fil.ion.ucl.ac.uk)进行图像后期处理。为了减少由于个体差异以及机器本身等原因造成的误差及进一步的统计分析,首先要对实验数据进行前处理,具体过程如下:(1)头动校正和图像的配准(Realign)。主要是查看被试实验过程中头动是否过大,超过1.5毫米的被试为不合格被试,如果有应该剔除,本实验采用被试均为合格被试。(2)空间标准化(Normalize)。主要是从x,y,z轴三个方向使个人脑与标准脑进行对齐。(3)空间平滑和时间平滑(Smoothing)。主要是使得到的图像更加完美。(4)去线性漂移。这部分主要是去除一些额外因素的干扰,得到更好的实验结果。在预处理过程完成后进行统计分析处理。首先在个体水平,采用一般线性模型(General Linear Model,Y=βX+E),将汉字语义辨别和日语语义辨别的反应与baseline做比较,p<0.001(uncorrected),得出对比图像(结果后面有详细说明)。然后采用随机效应模型(Random Effects Models),对组内和组间数据分别进行单样本和双样本t检验分析,阈值采用p <0.001(uncorrected)。

1.6 结果

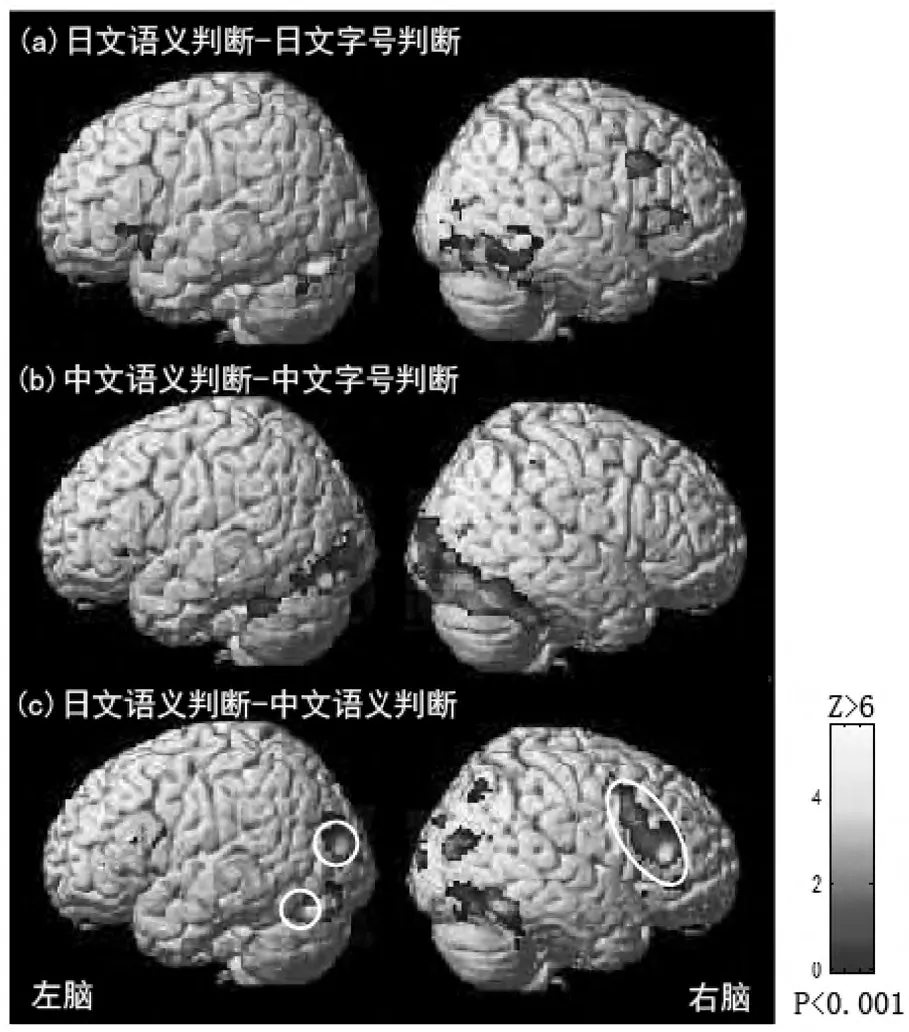

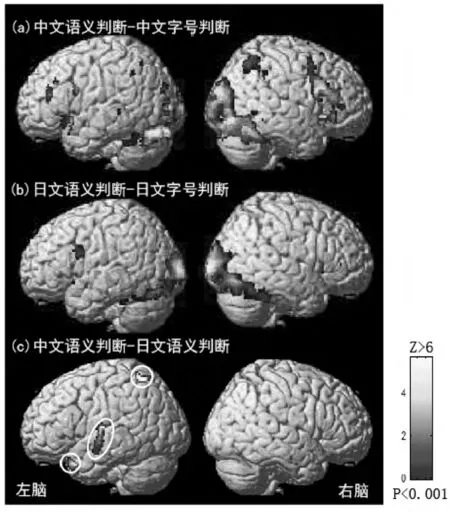

fMRI脑成像结果如图3,图4所示,中日双语被试组与日中双语被试组进行语义加工任务时,均激活了一个由多个脑区参与构成的汉字语义加工处理的脑神经网络,主要包括:视觉区(BA17/18/19/37),是负责视觉处理的脑区;颞下回(BA20/21/38),是多感觉处理区;顶上及顶下小叶(BA7/40),其主要负责时间及空间判断;额叶下回(BA44/45),其主要负责语义词汇等信息的处理;额叶(BA9/46),其主要功能是认知处理及角回(BA39/40)(P<0.001,图3(a,b),图4(a,b))。

对于中日双语被试,日文语义判断任务和中文语义判断任务相减,得到了二者差异性脑区。其中主要包括:右侧额叶下回(BA44/45),左侧纺锤状回(BA37),左侧颞叶(BA39)(P<0.001,图3(c))。

对于日中双语被试,中文语义判断任务和日文语义判断任务相减,得到了二者差异性脑区。其中主要包括:左侧颞下回(BA38),左侧顶上及顶下小叶(BA7),左侧颞叶(BA21/22)(P<0.001,图4(c))。

图3 中日双语被试语义和字号判断时的脑激活情况。

图4 日中双语被试语义和字号判断时的脑激活情况

2 讨论

本研究中中日双语被试组和日中双语被试组进行语义加工任务时,均激活了由多个脑区构成的神经网络,如图4和图5所示。中日双语被试语义判断时脑神经网络:主要激活脑区为右侧额叶下回(BA44/45),左侧纺锤状回(BA37)以及左侧颞叶(BA39)。其中右侧额叶下回(BA44/45)为Broca脑区,和Wernicke区一样是公认的语言处理脑区。左侧纺锤状回(BA37)是纺锤状回,这个脑区是形状处理脑区,可能和汉字形态处理相关。左侧颞叶(BA39)的激活表明其在语义加工过程中具有理解看到的符号和文字意义的机能[10]。

日中双语被试语义判断时脑神经网络:主要激活脑区为左侧颞下回(BA38),左侧顶上及顶下小叶(BA7)以及左侧颞叶(BA21/22)。其中左侧颞下回(BA38)的激活表明其在语音加工中具有理解听到的语音信息和文字语义相结合的功能,本实验中主要是此脑区参与了语义分析功能。左侧颞叶(BA21/22)是多感觉联合区,这里的激活主要是汉字语音到语义的转换加工[11]。

以上结果显示中日双语被试组和日中双语被试组进行语义判断时脑功能存在差异。研究者还发现对同一语言而言,第二语言者对其的加工过程与母语者对其的加工过程存在差异[2]。比如中国人虽然熟练的学习了英语,但是和美国人相比其在加工英语时,并没有激活美国人加工英语时负责字母—声音转换的某些特定的大脑区域。本实验证明即使是同一语系的汉语和日语也是一样。

由此可见,语言类型及语系与双语的脑机制之间存在复杂的关系,比如本研究中的汉语和日语。虽然属于同一语系,在进行第二外语测试时还是有不同的大脑激活结果。汉语和英语的结果更是有不同的差异。因此本文认为母语和第二外语之间在进行语义处理时具有不同的处理系统。

3 结论

结果表明,中日双语和日中双语被试在语义处理时脑活动之间存在差异:中日双语被试语义判断时脑神经网络为为右侧额叶下回(BA44/45),左侧纺锤状回(BA37)以及左侧颞叶(BA39);日中双语被试语义判断时脑神经网络为左侧颞下回(BA38),左侧顶上及顶下小叶(BA7)以及左侧颞叶(BA21/22)。

[1]Tan LH,Spinks JA,Feng CM,et al.Neural systems ofsecond languagereading areshaped by native language[J].Hum Brain Mapp,2003(18):158-166.

[2]董奇,薛贵.双语脑机制的几个重要问题及其当前研究进展[J].北京师范大学学报:人文社会科学版,2001,4(166):91-98.

[3]张积家,刘丽虹.双语脑研究的进展及启示[J].现代外语,2007,30(3):309-330.

[4]Satoru yokoyama,Jungho Kim,Shin-ya Uchida,et al.Left middle temporal deactivation caused by insufficient second language word comprehension by Chinese-Japanese bilinguals[J].Journal of Neurolinguistics,2009(22):467-485.

[5]倪传斌,卢光明,张志强,等.二语语音的识别方式与激活脑区[J].心理学报,2010,42(12):1156-1165.

[6]翟洪昌,任静,肖胜勇,等.读写分离的脑机制:来自fMRI的证据[J].心理学报,2011,43(2):132-142.

[7]Siok W T,Niu Z D,Jin Z,et al.A structural-functional basis for dyslexia in the cortex of Chinese readers[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2008,105(14):5561-5566.

[8]Pu Y,Liu H L,Spinks J A,et al.Cerebral hemodynamic response in Chinese(first)and English(second)language processing revealed by event-related functional MRI[J].Magnetic Resonance Imaging,2001(19):643-647.

[9]Perani D,Dehaene S,Grassi F,et al.Brain processing of native and foreign languages[J].Neuro Report,1996(7):2439-2444.

[10]Li G,Cheung T,Gao J H,et al.Cognitive processing in Chinese literate and illiterate subjects:AnfMRIstudy[J].HumanBrainMapping,2006(27):144-152.

[11]Petersson K M,Silva C,Castro-Caldas A,et al.Literacy:a cultural influence on functional left-right differences in the inferior parietal cortex[J].European Journal of Neuroscience,2007(26):791-799.