薏苡不同品种最佳栽培密度试验

2015-12-06雷春旺

雷春旺

(福建省宁化县农业科学研究所 365400)

薏苡是宁化县种植面积较大的经济作物,为准确掌握宁化县薏苡高产栽培最佳适宜栽培密度,供生产上参考应用。笔者对宁化县3个薏苡主栽品种翠薏1号、龙薏1号、台湾薏苡进行不同栽培密度试验,结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 供试品种

翠薏1号、龙薏1号、台湾薏苡 (从台湾引进),共3个品种。

1.2 试验设计

采用二因素随机区组设计,A因素为品种,A1为翠薏1号,A2为龙薏1号,A3为台湾薏苡;B因素为种植密度,B1为120 cm×20 cm,B2为120 cm×25 cm,B3为120 cm×30 cm,B4为120 cm×35 cm。共12种处理,随机区组设计,每个处理3次重复,共36个小区。小区长6 m、宽3.6 m,小区面积21.6 m2,4种密度的小区种植丛数分别为90丛、72丛、60丛、51丛。丛插2株薏苡苗,四周种植保护行2.5 m以上。

1.3 试验基本情况

试验时间为2014年6~11月,试验地设在城郊乡高堑村,土壤为灰泥田,肥力中等,灌溉方便,前茬为冬闲田。各品种统一采用育苗移栽方法,6月1日播种,6月28日移栽,台湾薏苡10月7日收割,翠薏1号和龙薏1号于11月8日收割。田间管理和施肥水平与当地大面积生产种植习惯相近。

1.4 调查项目

收割前3 d各处理田间调查20丛计算每667 m2成穗株数,并在各处理小区抽取有代表性的5丛进行室内考种,调查每株粒数、结实率和百粒重。试验数据采用DPS数据处理系统软件进行分析,多重比较采用新复极差法测定。

2 结果与分析

2.1 产量

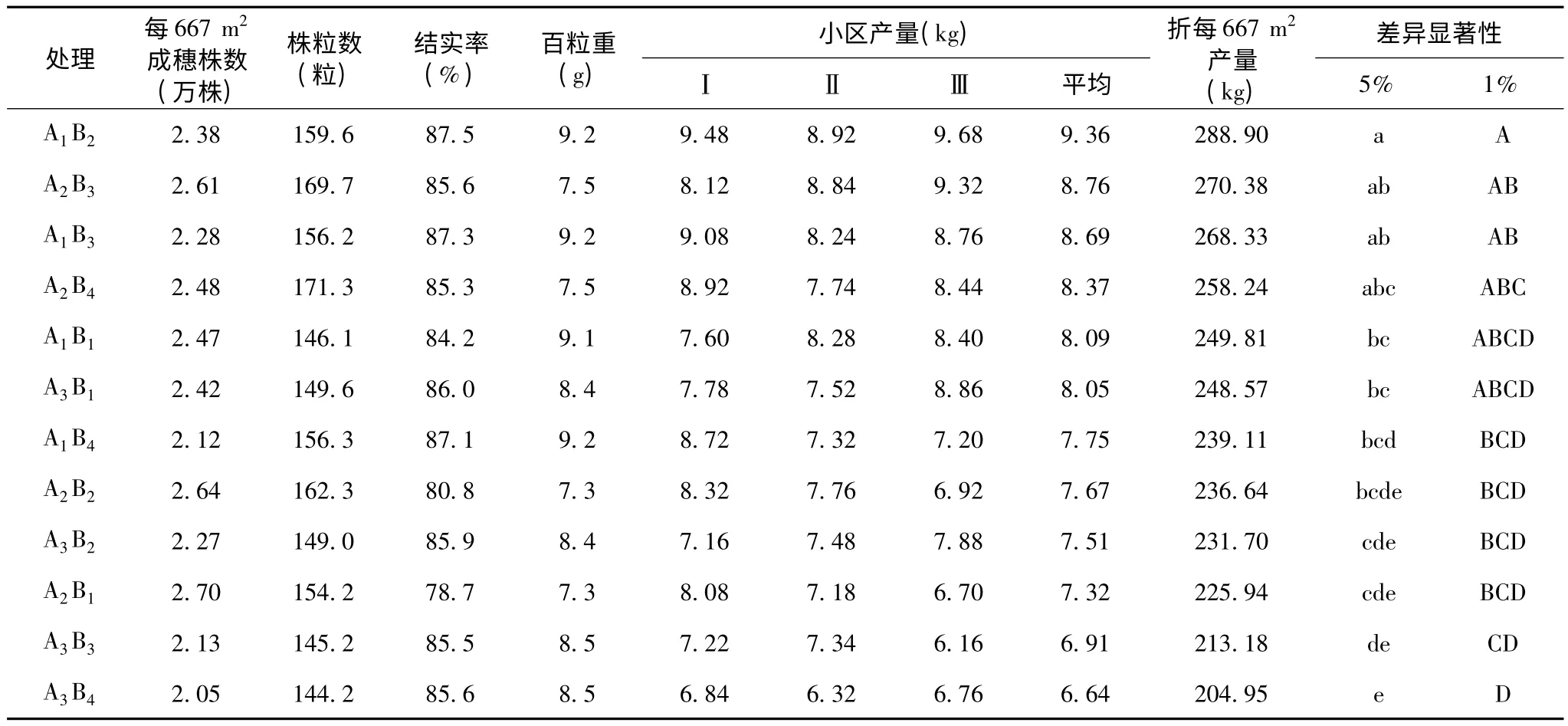

试验结果(表1)表明:A1B2产量最高,每667 m2产量288.90 kg;A3B4产量最低,每667 m2产量204.95 kg。

表1 参试品种产量

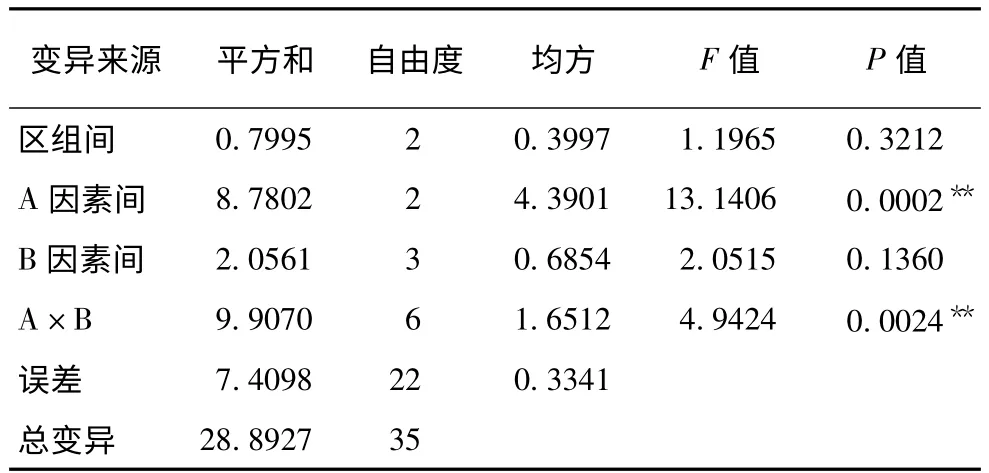

方差分析结果 (表2)表明,区组间、密度间产量差异不显著,而品种间、品种×密度间的差异都达极显著水平。表明影响本试验的主因素是不同品种,其次是不同的品种要求有相应不同的密度。进一步测定品种间差异显著性、品种×密度互作的差异显著性。

表2 方差分析

2.2 品种间比较

由表3可见,品种A1产量最高,A1与A2无显著差异,A1和A2与A3达极显著差异。

表3 3个品种小区平均产量及差异显著性

2.3 品种×密度的互作

2.3.1A1品种 A1B2产量最高,与 A1B3差异不显著,但与A1B1、A1B4产量差异分别达显著和极显著水平。A1B3产量其次,与 A1B1和 A1B4产量差异不显著。

2.3.2A2品种 A2B3产量最高,与 A2B4和A2B2差异不显著,但与A2B1产量差异显著。A2B4产量其次,与A2B2和A2B1产量差异不显著。

2.3.3A3品种 A3B1产量最高,与 A3B2差异不显著,但与A3B3和A3B4产量差异均达显著水平。A3B2产量其次,与A3B3和A3B4产量差异不显著。

3 小结与讨论

3.1 品种主效达极显著差异

翠薏1号产量最高,与龙薏1号差异不显著;翠薏1号、龙薏1号与台湾薏苡产量存在显著差异。6月底前移栽的烟后薏苡和单季薏苡均可选用翠薏1号、龙薏1号这2个品种,有利于发挥其产量优势。台湾薏苡产量较低、生育期短,适宜7月上旬移栽的烟后田种植和早熟早稻收割后种植。

3.2 品种和密度的互作达极显著差异

翠薏1号分蘖力较强、茎秆粗壮、结实率高、百粒重大,栽培密度以120 cm×25 cm为宜,5月播种的单季薏苡分蘖期长,可采用栽培密度120 cm×30 cm。龙薏1号分蘖力强、穗粒数多、百粒重较小,茎秆较细,株型较散,栽培密度以120 cm×30 cm为宜,密度增加时,除每667 m2成穗株数外,穗粒数、结实粒都降低,5月播种的单季薏苡分蘖期长,可采用栽培密度120 cm×35 cm。台湾薏苡植株相对较矮,分蘖力中等、百粒重中等、生育期较短、有效分蘖期短,栽培上应适当密植,以确保成穗的株数,栽培密度以120 cm×20 cm为宜。