地方综合性高校学术与专业型学位研究生教育协调发展研究

2015-12-05蒋才芳王振颐

蒋才芳 王振颐

摘要:本文立足地方综合性大学研究生培养机制改革,探讨学术型学位、专业学位研究生教育的协调发展问题。首先从现状调查入手,进而对内部与外部两个方面的动力因素进行分析,探讨两者协调的动力机制及发展模式,最后,提出学术型学位、专业学位研究生教育在形式结构、学科结构、层次结构、区域结构、类型结构方面相应发展对策与建议,以期为地方高校研究生培养机制改革提供借鉴与思考。

关键词:地方综合性高校;培养机制;学术型学位;专业型学位;协调发展

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)46-0104-03

一、研究背景与意义

研究生教育作为一种现代教育制度,从14世纪的德国发展起来,到二次世界大战以后,世界各工业发达国家纷纷建立了学位授予和研究生教育制度,继20世纪60年代美国等世界发达国家研究生教育发展的高峰期之后,我国也步入了研究生教育的快速发展阶段。随着社会需求的增加,高等学校硕士研究生招生规模大幅度扩张,2013年硕士研究生招生计划安排为53.9万人,其中继续扩大专业学位研究生招生类别和规模,在39个类型专业学位共安排计划21.56万人,科学学位招生安排计划32.34万人。近30年来,尽管我国研究生的学科类别和培养数量都得到极大的增长,但在研究生培养机制、培养模式和培养质量上存在诸多的问题,如目前存在着传统的以学术导向的研究生培养目标定位已经不能适应研究生教育发展的实际和区域经济社会发展的要求,地方综合性大学研究生培养的特色和比较优势不明显,而面临重大挑战,传统的以学术型为导向研究生培养模式和以文理为主体的学位结构难以适应国家大力发展专业学位研究生教育的重要机遇,还有我国对于学术型学位研究生和专业学位研究生的重视程度不一样,尤其在国内大多地方性高校仍然偏重于学术型学位研究生的培养,专业学位研究生往往只作为高校研究生培养的附属品,缺少和学术型学位同等的待遇,这样并不适合如今多样化的社会需求及学生自身不同的发展愿望。因此,基于目前变化了社会状况,与时俱进地改变高校硕士研究生的培养机制、培养模式与管理体系,努力实现学术型学位和专业学位研究生教育协调发展,为我国社会主义建设事业培养更多适应社会发展的高素质人才,是高校研究生教育工作者应当着力解决的主要问题。

研究生培养机制改革是以提高研究生创新能力,提升研究生培养质量为根本目的。2006年,我国研究生培养机制改革开始实行,哈尔滨工业大学、华中科技大学、西安交通大学成为首批试点学校开始探索新的研究生培养机制;2007年,北京大学、清华大学等17所高校也相继投入到改革的大军中;2008年,研究生培养机制改革以推广到40多所高校;2009年,改革深入到全部中央部委属院校,同时鼓励各省高校开展改革工作;2012年3月国务院学位办印发了《关于深入推进研究生培养机制改革,进一步提高研究生教育质量的意见》(征求意见稿,学位办[2012J9号])。2013年7月,教育部、国家发改委、财政部联合下发了《关于深化研究生教育改革的意见》(教研[2013]1号)指出,通过改革实现发展方式、类型结构、培养模式和评价机制的根本转变。2011年3月国务院学位委员会、教育部下发了新的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》通知,新目录一级学科由89个增加到110个,专业学位由19个增加到39个。2010年9月国务院学位委员会第27次会议审议通过了《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》和《硕士、博士专业学位设置与授权审核办法》,总体方案确定了专业学位研究生教育发展的近期和中期目标:到2015年,实现硕士研究生教育从以培养学术人才为主向以培养应用型人才为主的战略性转变,到2020年,实现我国研究生教育从以培养学术型人才为主转变为学术型人才和应用型人才并重,专业学位教育体系基本完善,研究教育结构和布局进一步优化,培养质量明显提高,研究教育能够更好地适应经济社会发展需要和满足人民群众接受研究生教育的需求。

现阶段很多对硕士研究生教育进行研究的学者已经越来越倾向于将硕士研究生的培养从原来单一的培养模式转变为“双轨制”,即将硕士研究生的培养目标划分为学术型和专业型,双轨并行。虽然高校己经对“双轨制”培养,即学术型与专业型研究生双轨并行的概念有了一定的了解,但并未加以足够的重视,只停留在概念的认识上。现阶段的研究生培养仍然不能完全摆脱计划经济时代单一的培养模式,对学术型、专业型研究生的培养目标没有清晰的界定,导致培养出来的人才既不精于学术研究,又不擅长于应用研究。因此,应该尽快完善研究生教育的培养机制,实现学术型学位与专业学位研究生教育协调发展,真正使学术型、专业型人才各自具备自己的培养特点,促进硕士研究生培养质量的提升。

二、地方综合性高校学术型学位、专业学位研究生教育与研究生培养机制改革现状

通过对地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育学科结构,博士、硕士培养中学术型学位与专业学位的层次结构,地方综合性大学拥有专业学位区域分布情况以及各地方综合性大学学术型学位与专业学位类型结构等方面的调查发现:

从招生规模来看,全国专业学位招生人数从2010年的110010人到2014年的237315人,翻了一倍多。按现在每年5%的比例的增长,基本可以完成2015年专业学位招生人数与科学学位招生数实现1∶1。从专业设置来看,尽管现在已有39个专业学位点,但还是有些市场相对紧缺的专业依旧没有专业学位可读。从拥有专业学位高校的地域来看,北京最多,其他地方性高校极少,很多有求学愿望的学生都因为地域问题而不得不放弃求学。就湖南而言,目前只有17所高校具有专业学位招生资格,且主要位于长沙,很多地方性高校,要么不具有招生资格,要么有招生资格的专业不全,还有许多有市场需求却没有教育提供的专业存在,即市场供给空白,而需求却旺盛。毕竟异地求学成本太高,其中包括交通费,时间机会成本等,从而使大部人不得不放弃求学。

这些地方高校有些可能拥有较好的科学学位,但全日制专业学位点较少,且没有相关的在职专业学位点。即便地方综合性大学研究生教育理念、培养目标定位、人才培养模式、专业建设、课程建设、教学内容和教学方式、教学管理、教育质量监控与评价、思想政治工作和研究生教育支持保障制度符合研究生培养机制改革要求,有师资、有资源,也会因在理论政策设计上对专业学位点区域设置不合理,使地方高校满足当地经济社会发展对高级应用型人才需求上出现不足。因此,对现阶段地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育现状做出系统、科学的评价,地方性综合大学加强专业学位点建设尤为必要。

三、地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育协调的动力机制

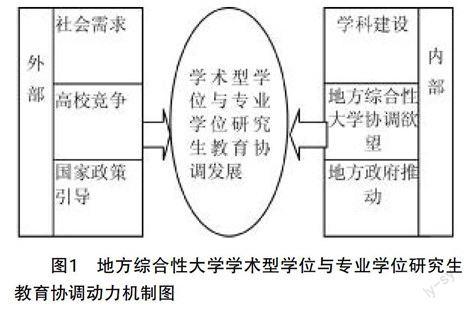

地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育协调是一个复杂的过程,其中交织着多种动力,协调行为的产生是外部动力和内部动力共同作用的结果。外部动力是指存在于学术型学位与专业学位研究生教育协调的外部环境,通过诱导、唤起、驱动来实现其对教育协调活动起作用的动力机制,其主要因素有社会需求、学术型学位与专业学位研究生教育竞争和国家相关政策引导等;推动学术型学位与专业学位研究生教育协调的内部动力是指存在于研究生教育协调体系内部、使其产生协调活动的内在驱动力。其主要因素有学科建设、地方综合性大学协调的欲望、地方政府推动等。这种由内在和外在两方面的推动力综合作用,才能真正实现协调行为。结合外部动力和内在动力分析,可以得出如图1所示的促使地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育协调的动力机制模型。

以吉首大学的发展实际为例来看,近3年累计培养了600余名研究生,但专业学位累计不到三成。武陵山片区发展有强劲的高级专业学位人才社会需求,但目前吉首大学专业学位只有体育硕士有在读研究生,临床医学硕士和艺术硕士2013年才取得招生资格。从竞争的角度而言,也要求吉首大学大力发展专业学位研究生教育,位于省城长沙的同类型高校均已有多个学位点。学科的健全不仅是门类的健全,还应该是理论与实践全方位的发展,从学校发展的内部因素来看,要将外延扩展与内涵建设并重,学科不能仅有科学学位,还要有专业学位,专业学位是科学学位向外扩展,从理论向应用进军的主渠道。所以无论是高校本身还是地方政府,都迫切需要地方综合性高校学术型与专业型学位研究生能够协调发展。

四、地方综合性高校学术型学位、专业学位的研究生教育协调发展模式与培养机制改革体系构建

地方综合性大学研究生培养机制改革体系构建包括研究生教育质量理念机制、培养目标定位机制、人才培养模式机制、专业和课程建设机制、教学内容和教学方式改革机制、教学管理机制、教育质量监控与评价机制、思想政治工作教育机制以及研究生教育支持保障机制。正如英国教育家阿什比所认为的:“高等教育系统像一个有机体,是遗传和环境的产物。”因此,研究生培养模式和管理体系也应该随着社会发展的需要进行适时的变革。目前我国硕士研究生教育在政策的引导下,高校不断提高专业学位研究生的招生规模,但现在研究生教育普遍存在的现象是一定数量的高校偏重与学术型学位的研究生教育而忽视了专业型学位的研究生教育。因此在对地方综合性大学学术型学位与专业学位研究生教育的现状进行调查研究的基础上,通过对专业学位与学术型学位研究生教育的协调动力机制研究,构建适合地方综合性大学的研究生教育培养机制改革体系和学术型学位、专业学位研究生教育协调发展模式。协调发展模式可以从学科结构协同、层次结构协同、类型结构协同、区域结构协同以及招生形式结构之间的相互协同基础上进行研究总结,如图2所示。

五、地方综合性高校学术、专业型学位研究生教育协调发展模式实证分析

形式结构应符合不同群体的求学方式,学科结构应照顾不同行业的求学需求,层次结构保证需求群体的稳定性,区域结构节省办学与求学的成本,提高社会效益,类型结构满足特殊区域群体的求学需求,五个因素必须协调共进才能更好地满足高级应用型人才的市场需求。以吉首为为例予以说明。

吉首大学属湖南省地方综合性大学,2003年学校获得6个二级学科硕士学位授予权,2004年开始招收首批硕士研究生;2005年学校获13个二级学科硕士学位授予权,2007年招生;2010年突破性荣获14个一级学科硕士学位授予权,2012年招生;2012年获得1个生态扶贫博士点(特殊人才需求)。2009年学校获得体育硕士专业学位点,2013年学校获得临床医学硕士和艺术硕士2个专业学位点。目前有在校科学学位研究生772名,专业学位研究118名,仅占科学学位研究生数量的15%。学校现拥有科学学位一级学科硕士学位授权点14个,涵盖哲学、应用经济学、民族学、马克思主义理论、体育学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、生物学、生态学、统计学、林业工程学、工商管理,二级学科硕士学位授权点77个,已招生二级学科硕士学位授权点57个。拥有专业学位授权点3个:体育硕士、临床医学硕士和艺术硕士,体育硕士2009年开始招生,而临床医学硕士和艺术硕士2015年才开始招生。

从上述基本情况可以看出,目前吉首大学的科学学位研究生与专业学位研究生教育在全日制与在职的形式结构、经、管、哲、法与理、工、农、医等学科结构、硕士与博士的层次结构、理论研究与实际应用型的类型结构均不完善,主要体现为专业学位布点少,规模小,学科覆盖面窄,招生形式单一,培养模式单一,从而与社会对高级人才需求有巨大差距。吉首大学是武陵山片区唯一的一所地方性综合性大学,而反映出专业学位点与科学学位点在区域分布上的巨大差异还难以满足当地经济社会发展对高级应用型人才的需求,这种区域结构的不平衡为武陵山片区的学子求学,尤其是在职人员的继续深造带来一定的困难。

因此,对于地方综合性高校如何实现科学学位与专业学位研究生教育协调发展不仅关系高校本身发展,也关系社会再培训再就业的系统工程。对地方性高校如何科学规划,将高级应用型专业学位人才与高级研究型科学学位人才的培养并重,主动争取上级教育主管部门的支持,尤其是在专业学位布好点的工作上提出了新挑战。地方性高校应以深化研究生教育培养机制改革为契机,加强内涵建设,提升研究生教育培养质量,更好地为当地经济社会发展提供智力支持和人才保障。

参考文献:

[1]赵军,于水莲.研究生培养机制改革认知状况调查研究——基于四所高校研究生教育工作者的样本分析[J].学位与研究生教育,2013,(10).

[2]熊华军.研究生培养机制改革的指导理念与实践目标——基于内容分析[J].学位与研究生教育,2012,(3).

[3]鲍威,吴宇川.研究生培养机制改革推进及其成效的实证分析[J].学位与研究生教育,2011,(7).

[4]曹洁,张小玲,武文洁.对专业学位硕士研究生教育与培养模式的思考与探索[J].清华大学教育研究,2015,(2).

[5]谭书敏,程孝良.专业学位研究生培养理念、模式与机制改革的思考[J].学术论坛,2014,(4).