二胎化背景下的农村教育发展

——以农村二胎试点县翼城县为例

2015-12-05吕世辰

刘 燕,吕世辰

(山西师范大学法学院,山西 临汾 041000)

一、研究背景

教育对社会发展具有先导性和基础性的作用。随着城镇化和社会主义新农村建设的推进,农村教育对于农村社会乃至整个中国社会的意义越来越大。人口对教育的影响具有直接性和全面性,人口状况(包括人口数量、人口素质和人口结构等)是促成教育变动的重要原因,同时也是教育参与形成的结果。因此,人口与教育的关系是一种双向性的关系,既相互联系,又相互制约。翼城县作为全国唯一持续坚持放开农村二胎生育的试点县,其教育状况,包括对教育的重视度、教育期望、教育投入、教育功能等都发生了较大的变化。本文着重分析翼城县农村二胎化背景下的教育现状,揭示它们之间的内在联系,在积极主动地改善人口现状以推动教育发展的同时,更好的发挥教育的反作用力,使二者走上良性循环的发展轨迹。

1985年,经国家计生委和山西省委、省政府批准,翼城全县农村开始实行“晚婚晚育加间隔”可生育二胎的政策。具体地说,就是农村妇女初婚年龄23岁,生育年龄24岁,生育二胎的年龄30岁。[1]翼城县被称为人口特区。近30年过去了,翼城农村生育二胎试点的结果表明这一政策是成功的,而且其教育状况也发生了积极的变化。

2013年以来,本课题组对翼城县农村二胎试点情况进行了问卷调查和访谈,对4个有代表性的翼城县村庄进行了问卷调查。这4个村包括工商业发达村、农业发展村和比较贫困的村。共发放问卷1610份,收回问卷1601份,有效问卷1555份,有效回收率为97.1%。本文所引用的材料除特殊说明外,均为调查问卷统计和访谈所得资料。

二、翼城县农村二胎生育政策下的教育现状

(一)从人口角度分析

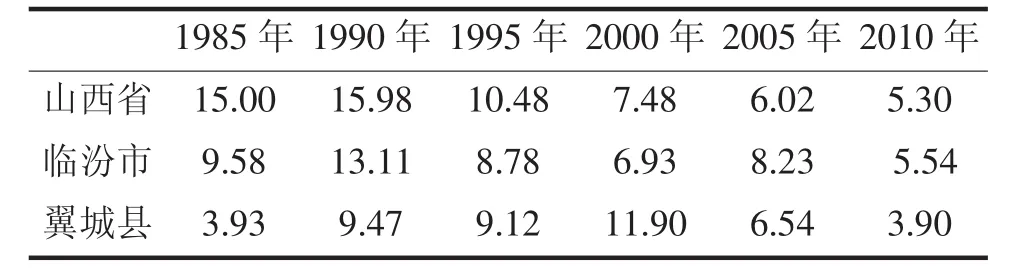

1.人口数量与教育。人口数量对于教育事业的发展有着最直接和最基本的影响,众多的人口对教育事业所带来的首先是压力。翼城县在农村放开二胎生育之初,由于规定一孩和二孩之间要有5年左右的生育间隔,所以人口自然增长率没有立即升高,而是在1995年至2000年之间升高,2000年以后就开始平稳地下降,下降到低于山西省和临汾市人口自然增长水平。详见表2-1。较低的人口自然增长率在一定程度上保证了人均受教育所需要的经费,进而能够提高翼城县农村的整体受教育水平。

表2-1 翼城县、临汾市、山西省人口自然增长率情况表①单位:‰

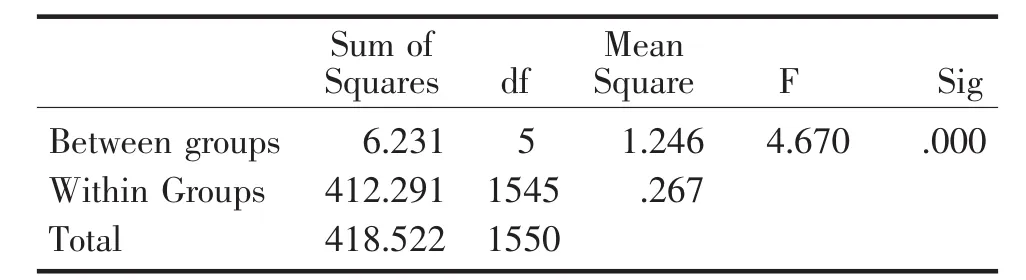

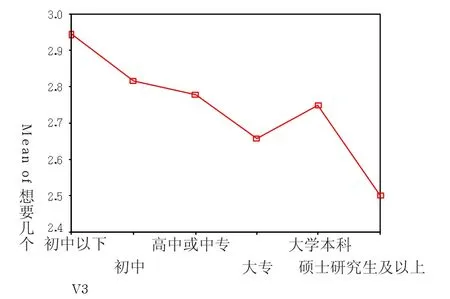

同时,社会学研究表明,人口的增长同教育程度有关,通常情况下,教育程度较高的人比较注意节制生育。在调查资料中,以学历为因变量,对想要孩子数进行方差分析,分析结果如表2-2和图2-1所示。

(二)从教育的角度分析

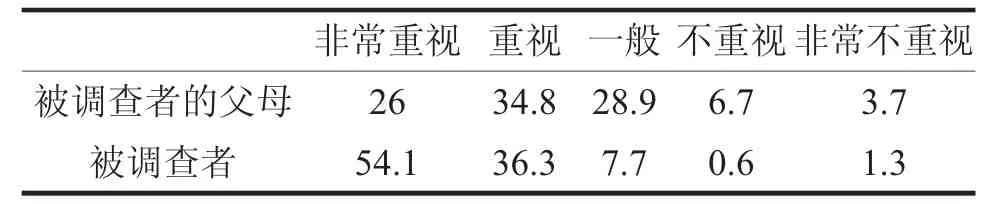

1.对教育重视程度的提高。调查资料显示,有54.1%的被调查者对孩子的教育非常重视,36.3%的人表示重视,整体上明显高于被调查者读书时父母对其教育的重视程度。详见表2-3。90.9%的被调查者希望自己的孩子读到大专以上,其中65%的被调查者希望自己的孩子读到本科以上。对教育的重视程度是推动教育事业发展的基本动力之一。

表2-2 方差分析结果

图2-1 均值分布图

从表2-2中可以看出,F值为4.670,显著性水平为0.000。由于显著性水平远远小于0.05,因此可以认为不同学历的被调查者的想要孩子数是有显著差异的。从图2-1中也可以看出,整体上学历越高,想要孩子数越少。

2.人口质量与教育。人口质量通常包括人口的身体素质、文化素质。89.3%的被调查者认为实行计划生育以来人口质量有了明显的提升。首先,人口身体素质的提高能够巩固教育的物质基础。48.4%的被调查者认为孩子的身高相对于自己来说高了(男孩同父亲比,女孩同母亲比),71.3%的被调查者认为相对于自己来说孩子生病的情况少了,71.6%的被调查者认为村里老人的寿命和过去相比长了,这表明人口身体素质在不断地提高。作为教育对象的人,其身体素质的好坏直接关系到教育的可接受程度和承受能力,尤其是在现代社会,随着科学技术的发展,观念不断更新,知识量迅速增加,难度越来越大,要掌握大量的信息,必须勤于学习,努力拼搏,这都需要良好的身体素质作保证。

人口的文化素质直接影响教育质量的提高,影响人们对教育地位和作用的认识。调查资料显示,人们普遍重视孩子的教育问题,90.9%的被调查者期望孩子能读到大专以上的程度。如果人口的文化素质低,那么就很难形成尊重知识、崇尚科学文化这样一种有利于教育对象发展的良好氛围。

3.人口结构与教育。人口结构一般分为自然结构和社会结构。人口的自然结构主要是指人口的性别、年龄等自然要素决定的构成情况。人口的性别结构指人口中男性和女性的比例。正常出生的人口性别比应该是105±2。翼城县出生人口性别比在1985年至1990年刚放开农村二胎生育之初有所升高(1985年为112.36),1990年之后回落到正常范围内(1990年为109.2),2008年至2010年3年间,其出生性别比分别是99.55、100.2和99.54。①说明翼城县农民的生育观念发生了很大的变化,认为生男生女都一样,而且91.4%的被调查者认为男孩和女孩读书一样重要。

表2-3 对教育重视程度的比较 单位:%

表2-4 性别对孩子受教育程度期望的交叉表 单位:%

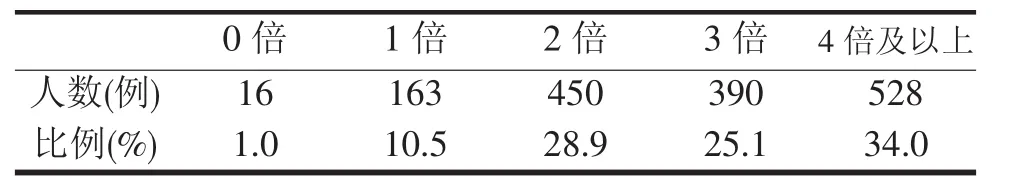

2.教育投入的增加。教育投入是一种使隐藏在人体内部的能力得以增长的生产性投入,同时它也是提高人口素质的关键。人口的先天素质和潜在能力基本上是均衡的,但是后天获得的知识、技能和能力却是有差别的,其根本原因是教育投入水平不同。调查资料显示,88%的被调查者认为孩子的教育投入是其受教育时的2倍及以上,其中34%的被调查者认为孩子的教育投入是其受教育时的4倍及以上。详见表2-5。有53.2%的被调查者对孩子文化知识教育方面的精力投入最大,并且大部分农村都开展了学前教育。

表2-5 您孩子的教育投入和您受教育时的比较 单位:位、%

3.教育对人的社会化功能的强化。教育对于个体发展的功能,主要表现为教育对于人的社会化、个体社会地位升迁和个体生活质量提高的作用。其中社会化主要是指个体学习社会中长期积累起来的知识、技能、观念和规范,并内化为个人的品格和行为,在社会生活中加以再创造的过程。无论从个体层面还是从社会层面上看,社会化都十分重要。社会化是终身的教育过程,从出身到死亡以前一直持续着。社会化最根本的机能是教育,教育最根本的机能也与社会化有关。

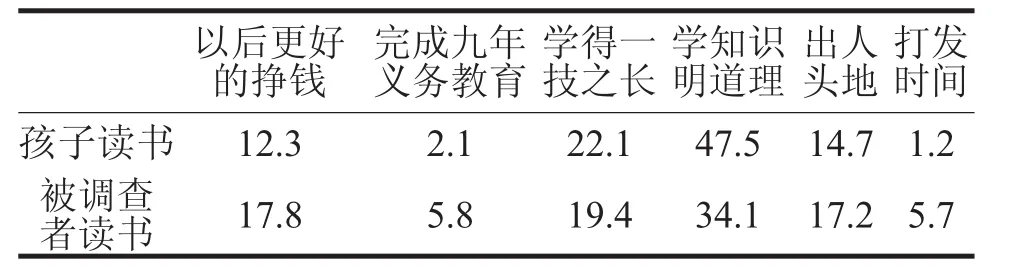

在怎样看待自己孩子读书方面的资料显示,68.4%的被调查者认为读书是最好的出路,多读书才能有出息,24.8%人认为读书关系到孩子的人生幸福,赚钱是次要的。此外,有47.5%的人认为孩子读书的主要目的是为了学知识、明白道理,22.1%的人认为是为了学习一技之长。详见表2-6。和被调查者当时读书的主要目的相比,教育的社会化功能更强了。

表2-6 读书的主要目的的比较 单位:%

三、关于农村教育的思考

(一)改善家庭环境,为教育的发展奠定良好的基础 英国学者波斯尔思韦特认为成绩差异的大约五分之一与家庭情况的差异有关。[3]家庭环境和学业成绩、教育质量存在很大的相关性。家庭环境在这里可以操作化为某些具体的变量:如家庭经济收入、父母受教育程度和职业类别、家庭所提供的教育资源、家庭规模等客观变量以及父母的教养方式、对教育的期望和态度、家庭关系等主观变量。翼城县农村实行计划生育以来,人口出生率持续降低,家庭规模缩小,其中以主干家庭为主 (占59.1%),核心家庭为辅(占40.9%),妇女地位不断提高,家庭关系也更为融洽,其中84.2%的被调查者认为家庭婆媳关系和上一代相比变好了,83.3%的人认为家庭一年内的争吵次数和上代相比变少了。这些都为子女的教育奠定了良好的基础。并且,翼城县农村家庭中普遍提高了对教育的重视程度,对孩子的教育也有了新的认识。英国学者威斯曼的研究表明,父亲的态度及母亲的照顾在教育中比物质需要的水准更重要。[4]父母的期望会促成孩子强烈的成就动机,使得孩子求上进的动机和学习欲望能够保持在一定的水平上,从而影响整个学习和生活。在家庭环境中,客观变量虽然很难改变,但是可以充分调动家庭中的主观变量,发挥其能动的积极作用。

(二)提高农村的教学设备和师资力量,从整体上提高农村教学质量 翼城县农村学校的教学设备和师资是制约农村教育发展的主要原因之一,56.2%的被调查者目前最关心的教育情况是学校的教学环境和教师的水平,24.9%的人认为限制孩子接受教育的最大障碍是乡村学校设备以及师资的落后。目前,农村教师流失的现象仍很严重,在今年3月11日的全国政协主办的记者会上,政协委员俞敏洪提出,为了促进城乡教育公平,让农村教师安心留在农村,他们的工资应该比城市教师高20%-30%。在提高农村教师工资水平以储存农村师资的同时,还应该改革现行的教师职称制度,加大财政对农村教育的支持力度,为农村学校配备应有的教学设备,如计算机、投影仪等,定期安排教师接受多媒体等教学技术和最新教学方法的培训工作,整体提高农村的教学质量。

(三)经济、人口、教育的协调发展。首先,教育和经济紧密相连,并成为影响经济发展的重要因素现代生产力已容纳了科技、信息和知识,使教育在造就现代劳动者过程中起到的作用越来越大,以知识、智力为主的脑力劳动成为生产过程的主要因素。许多国家和政府形成了重视教育、知识、人才和智力开发的共同趋势,经济发展越来越取决于教育的发展,经济竞争的焦点也逐步转移到智力竞争上。另一方面,经济发展水平对教育的发展也起到重要的推动作用。经济发展为教育提供物质条件,影响教育的发展速度和规模、教育制度、教育计划、教育结构,甚至是教育组织、教学器材、教材教法等。翼城县农村家庭收入的增加,必然会引起教育投入的增加,保证教育所需要的物力和财力。

其次,人口同教育的影响也是互为因果的。如前所述,人口的数量、质量和结构都会促成教育的变化。计划生育已经成为翼城县农村家庭的自觉性行为,被农民普遍接受。农村放开二胎生育政策后,人口出生率持续降低,人口质量普遍提高,人口性别比合理,这些都为提高教育的质量和效益打下了基础。反过来,人们的文化素质和受教育程度也会影响到人口的出生率、人口的结构和人口的素质。

注释:

①《中国人口和就业统计年鉴》,中国统计出版社,2012年,第13页;杜玉林:《临汾五十年》,中国统计出版社,1999年,第770页;临汾年鉴编委会《临汾年鉴》,2011年,第88页;翼城县2000年至2010年人口自然增长率根据《1984年10月—2012年09月翼城县人口自然变动情况表计算》。

[1]金一鸣.教育社会学[M].南京:江苏教育出版社,2003.

[2]马和民.新编教育学[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[3]吴艳文.翼城县“晚婚晚育加间隔”二孩试验效果分析[J].人口学刊,2014(04):103-112.

[4]颜双波.我国教育与经济发展耦合协调度研究[J].教育评论,2015(01):34-36.

[5]韦 艳,张 力.“发展型”或“政策型“生育率下降?——基于翼城”农村二孩“试点的分析[J].人口研究,2012(06):13-26.