两个奋斗女性的悲剧命运*——蓓基·夏泼与郝·思嘉的艺术形象比较

2015-12-05袁珊珊

袁珊珊

(南京师范大学 文学院,江苏 南京210046)

英国作家萨克雷(William Makepeace Thackeray,1811-1863)在其著名小说《名利场》中塑造了女主人公蓓基·夏泼(以下简称夏泼);美国女作家玛格丽特·米切尔(Margaret Mitchell,1900-1949)在其著名小说《飘》(又译《乱世佳人》)中塑造了女主人公郝·思嘉(以下简称思嘉)。虽然两部作品的出版年代相差近90年,作家的性别和生活国度各异,但是其中两位女主人公的艺术形象却有许多相似之处。她们身上都闪耀着不甘现状、追求女性主义光辉,给读者留下了深刻的印象。笔者从生活和事业两个方面分别比较分析夏泼和思嘉两个艺术形象的异同及其成因。

一、女性的自立与自私——夏泼和思嘉的艺术形象剖析

《名利场》中的女主人公夏泼,是一个出身贫寒、漂亮乖巧、虚伪狡诈的女孩。为了跻身上层社会,她不惜献媚奉承、勾引男人。在追求地位、荣光、名声的道路上,她一点点迷失自我,既抛弃了友情、爱情和亲情,也抛弃了良心、道德和尊严。《飘》中的女主角思嘉,是一个出身富有、活泼可爱、泼辣任性的女孩。她勇敢地追求爱情、保卫家园和赚取金钱。在通向资本主义野心家的道路上,她一步步失去自我,既失去了爱情、友情和亲情,也失去了同情、纯真与善良。夏泼和思嘉两位主人公的艺术形象比较分析如表1所示。

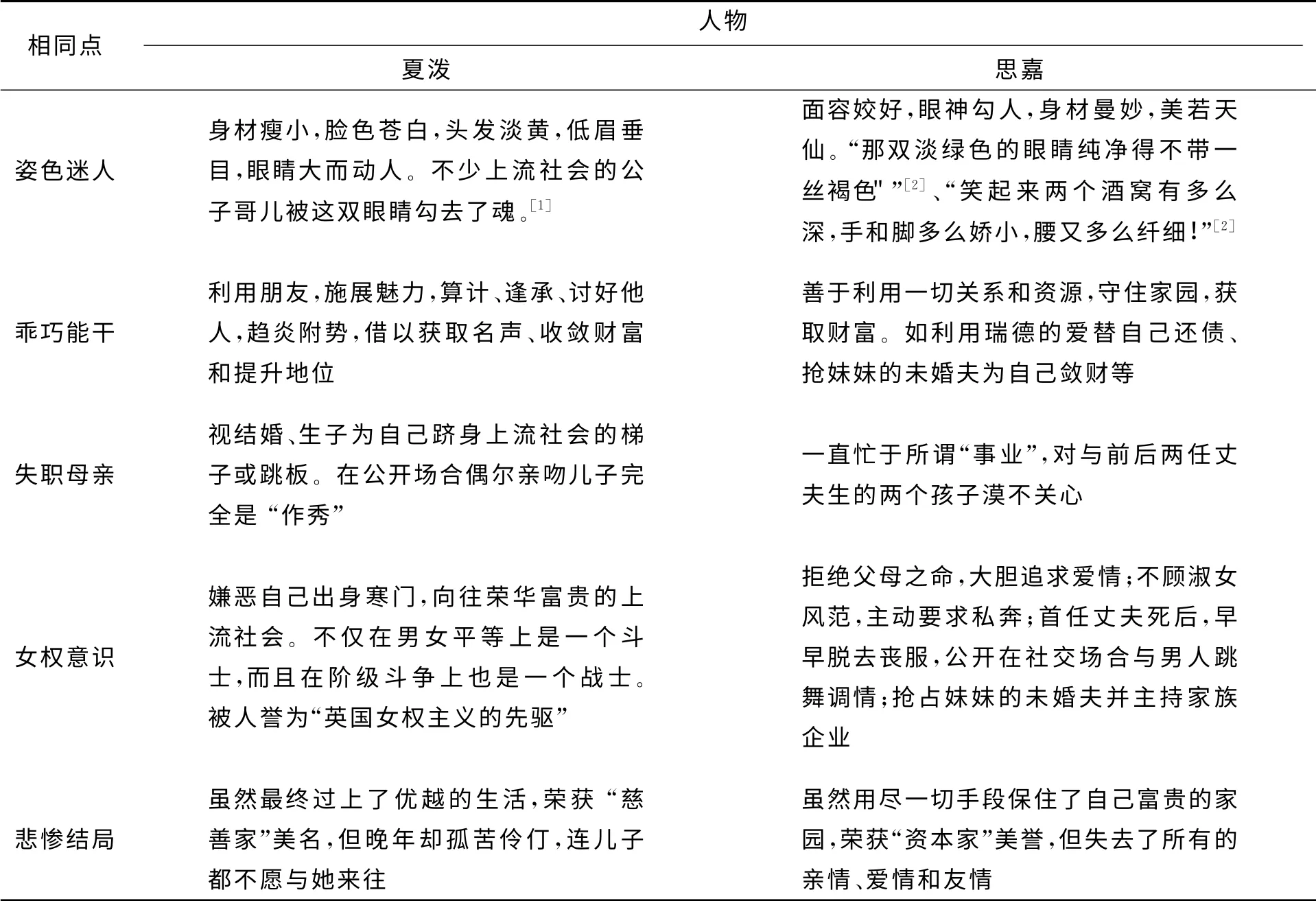

表1 夏泼和思嘉的艺术形象比较分析

表1(续)

由表1可见,《名利场》的女主角夏泼,通过自己的努力抗争,从出身低微的穷女孩逐渐成为光彩照人的慈善家;《飘》的女主角思嘉,通过自己的努力奋斗,从娇生惯养的大小姐逐步变成财大气粗的资本家。从表面上看,两人都得到了令人羡慕的金钱和地位,成为光鲜夺目、超群出众的女强人,但实际上两人都生活在空虚和孤独之中。两位作家分别给这两位女主角安排了一个“看似什么都有,又似乎什么都失去了”的结局。如此结局在笔者看来,无疑是一个悲剧。

二、女性意识的萌发与消弭——夏泼与思嘉艺术形象的主要异同

通过细读《名利场》和《飘》两部小说,我们欣喜地看到两位作家塑造了两个血肉丰满、个性鲜明的女主人公形象。

(一)夏泼与思嘉艺术形象的相同点

综观夏泼与思嘉两位女主人公的艺术形象,笔者认为主要有五个方面具有相同或相似之处:一是姿色迷人,二是乖巧能干,三是失职母亲,四是女权意识,五是悲惨结局。

从表2可以看出,不论是思嘉还是夏泼身上都体现出了一种文学中所谓的“妖妇”[3](P25)气质。也就是桑德拉·吉尔伯特和苏珊·格巴在《阁楼上的疯女人》中所提出的——她们的身上体现了男性作者对不肯顺从、不肯放弃自私的女人的厌恶和恐惧,然而,这些女恶魔形象实际上恰恰是女性创造力对男性压抑的反抗形式。

(二)夏泼与思嘉艺术形象的不同点

1.奋斗目标不同

夏泼由于出身于贫寒之家,厌倦缺钱少爱、地位低下的生活,渴望致富成名,跻身上流社会,享受荣华富贵。为此,她的首要目标就是俘获一个有钱、有地位的男人之心。确切地说,俘获男人之心是夏泼一生的奋斗目标。思嘉则不同。她出身于富有的种植园主之家,自幼过惯了无忧无虑、养尊处优的生活。少女时代的思嘉并没有什么奋斗目标,所缺的也许就是“男人的喜欢”。也就是说,少女思嘉所追求的“目标”就是博取“艾希礼的喜欢”。随着她长大成人、结婚成家和父母渐老,经营庄园和管理家庭的重担落到肩上。此时,恰逢战争爆发、战乱四起,严重威胁到家园安宁和正常生活。于是,保卫家园和维持生存成了她义无反顾的目标和义不容辞的责任。当战火熄灭、恢复平静和正常之后,她找到了一个更加可以让她施展才华的方式——经商赚钱。所以,思嘉的晚年目标就是“赚更多的钱”!

概而言之,夏泼的目标是贯穿始终的。一直就是“俘获男人之心”,借助、攀附有钱有势的男人,进而获得自己想要的身份、地位和金钱;思嘉的目标是不断变化的。表面看来,思嘉第一阶段的目标似乎与夏泼相似,都是“勾引男人”。但是,思嘉勾引男人是为了心理上的满足,用自己的美貌和魅力征服男人;而夏泼勾引男人则是为了物质上的满足,改变自己拮据的生活和低微的身份。

表2 夏泼和思嘉艺术形象的相同(似)之处

2.个人气质差异

英国女作家、20世纪现代主义与女性主义先锋伍尔芙(Virginia Woolf)曾说:“在我们之中每个人都有两个力量,一个男性的力量,一个女性的力量。最正常、最适宜的境况就是在这两个力量结合在一起和谐地生活、精诚合作的时候。”[4](P29)法国著名存在主义作家、女权运动创始人波伏娃(Simone de Beauvoir)在《第二性》中也说过:“所谓女性气质就是软弱、无用和温存。”[5](P194)在笔者看来,伍尔芙所说的“女性的力量”和波伏娃所说的“女性气质”其涵义是相同或相近的。同样,我们不妨可把伍尔芙所说的“男性的力量”也相应地称之为“男性气质”。

笔者认为,夏泼和思嘉两位女主角的个人气质是有明显差异的。首先,她俩的“女性气质”都非常出众,或者说她们都将“女性气质”发挥得淋漓尽致。她们施展自身独特的“女性气质”来操控男人、影响他人,从而一步步地实现自己的一个个奋斗目标。其次,相比之下,思嘉身上的“男性气质”要比夏泼的更多、更显。

夏泼运用其“女性气质”获取男人的爱慕和宠信,以不断改善物质生活条件。当物质生活得到改善后,夏泼仍然离不开男人而独立地生活。于是,她只能一如既往地依靠“女性气质”这个优势来维持或追求更好的生存。思嘉施展魅力,征服男性,其目的常常是为了让自己的“女性气质”获得认同感和成就感。无论在爱情和婚姻关系中,还是在工作和生活中,思嘉的“男性气质”都很明显。一些男性在和思嘉的交往、共事或生活中往往变成了追随、附庸或奴隶。也就是说,思嘉身上散发着浓重的“女强人”气息。

三、社会环境与个人气质——夏泼与思嘉艺术形象异同的成因

“美女”和“悲剧”是西方文学里两个永恒的主题。如《荷马史诗》中的海伦、《巴黎圣母院》中的艾斯梅拉达、《德伯家的苔丝》中的苔丝都是美女。悲剧更是西方文学的核心要素。从古希腊的《被缚的普罗米修斯》、《美狄亚》、《俄狄浦斯王》,到歌德的《浮士德》、莎士比亚的四大悲剧《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》和《罗密欧与茱丽叶》等,再到狄更斯的《雾都孤儿》、艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》、哈代的《苔丝》等都是悲剧。所以上文所说的第一相同点“姿色迷人”(美女)和第五相同点“悲惨结局”(悲剧)两个相同点可以看作西方文人的一种“创作习惯”。

至于“乖巧能干”和“失职母亲”两个相同点则是为另一个共同点“女权意识”作铺垫和支撑的。两部作品的创作年代和地域不同,作家性别和经历各异,为何不约而同地塑造出“女性主义”的光辉形象?笔者认为主要是时代背景决定的,两位作家都经历了所在国家的变革时期。

《名利场》始发于1847年元月,次年7月收官。此时正是维多利亚时代。这是英国工业革命的鼎盛时期,也是科学、经济和文化繁荣昌盛的太平盛世。这一时期形成了古典主义、新古典主义、浪漫主义、印象派和后印象派等文艺流派,涌现了许多伟大的作家、诗人及其传世之作,如夏洛蒂·勃朗特(《简·爱》)、查尔斯·狄更斯(《雾都孤儿》)等,逐步产生了男女平等和种族平等的进步观念。如此背景下,萨克雷的《名利场》及其主人公夏泼应运而生。

米切尔于1926年开始创作《飘》,10年后问世。此时正是美国早期女权运动兴起之时。广大妇女纷纷要求在生活、自由和婚姻等方面与男子享有平等权利。身为名记者的米切尔本人就是一位渴求自由平等的女性。她的笔下塑造出思嘉这样一个充满叛逆精神的女性形象,既迎合女权运动的浪潮,也符合作者自己的立场。

探究两个角色产生差异的原因,我认为主要有两个方面:一是小说反映的时代背景和人物的身世环境;二是小说成稿时期的社会风气和作家的自身经历。

先看第一方面原因。《名利场》取材于英国19世纪维多利亚时代中上层社会。国力强盛,工商业发达。“名利场”中的各式人物忙于争名夺利。那是一个“男性占主导地位”的年代。出身寒门、机灵乖巧的主人公夏泼,要想改变命运,摆脱困境,最聪明的策略就是施展“女性气质”去利用和借助男人之力,来达到飞上高枝的目的。《飘》以美国南北战争(内战)时期的亚特兰大市以及附近的一个种植园为故事场景,描绘了内战前后美国南方人的社会生活。主人公思嘉生活的时代比夏泼推迟了二十多年,又将生活地域从英国换成了美国。相较欧洲大陆,当时美国的社会风相对更为开放,女性地位更高,独立空间更大。反映在人物个性上,思嘉在充分施展“女性气质”的同时表现出一定的“男性气质”。

再看第二方面原因。两位作家生活的时代烙印和身世、经历的差别也明显地反映在两位主人公的艺术形象上。萨克雷出身于职员家庭,7岁丧父。从小兴趣广泛,喜好社交。他上过大学却未取得学位,他学法律没成律师、习画画未成画家、办报社招致倒闭,一度穷困潦倒、撰稿为生。一连串的失败经历和跌宕人生,使他熟悉了各个阶层的各类人物和社会现状。基于当时的英国社会中女权运动尚为萌芽、文学作品中的“女强人”形象尚难接受的现实,他将夏泼塑造成了柔中带刚、依附男人的女性形象。

米切尔出身名门(父亲是大律师),受过良好教育,获文学博士学位,当过《亚特兰大新闻报》记者并获美国新闻界最高奖——普利策奖。她之所以能将在南北战争的腥风血雨中绽放的爱情描绘得扣人心弦,能将思嘉残酷、贪婪、自信的性格刻画得淋漓尽致,主要是与她的家庭环境、文学修养、成长经历和爱情挫折密切相关的。自孩提时起,米切尔就听惯了父亲、母亲、外婆和朋友们谈论南北战争和亚特兰大的故事。这为她以南北战争时期南方动乱的社会现实为背景创作《飘》和塑造姿色迷人、聪明能干的大庄园主女儿思嘉这一争强好胜、贪婪冷酷、不择手段、不屈不挠的女性形象提供了素材。

夏泼和思嘉的生活目标和人生选择,体现了她们所处时代资产阶级极端利己主义的人生观,展示了趋炎附势、腐朽堕落的社会风尚和人与人之间被金钱和名利渗透的冷酷关系。她们通过自己的奋斗和抗争来改变自己和周围现状,但由于个体力量太弱小,以至于未能彻底改变社会而自己反成了牺牲品和受害者。在这样的形象背后反映的正是不同时代、不同国家的男女作家对于同一女性问题的关注。创作出的相似的人物个性,相似的人生经历,正好印证了杨宪益先生在《试论欧洲十四行诗及波斯诗人莪默凯延的鲁拜体与我国唐代诗歌的可能联系》一文中曾提出观点:“在不同时代和不同地域的人,如果他们属于类似地位的社会阶层,具备类似的社会条件,经受类似的社会压迫,就可以有类似的思想感情,即使他们在时代和地域上距离很远,不可能有任何直接或间接的相互影响。相反,即使在同一地区,属于不同阶级的人却可以具有完全不同的思想感情。”[6]

虽然至今尚未看到米切尔和萨科雷之间存在影响的文献资料,因此我们无法断言出现这种相似性的原因是前辈作家对后来作家的影响。但是正如杨宪益先生所言,萨科雷创作时的英国和米切尔创作时的美国的社会环境的相似性,女权思想和女权运动的萌芽、产生和发展等因素也许正好催生了这样两个相似的女性形象。

[1][美]米切尔.飘[M].北京:人民文学出版社,1990.

[2][英]萨克雷.名利场[M].北京:人民文学出版社,1957.

[3][美]桑德拉·吉尔伯特,苏珊·格巴.阁楼上的疯女人[M].纽黑文:耶鲁大学出版社,1979.

[4][英]弗吉尼亚·伍尔芙.一间自己的房子[M].王还,译.上海:三联书店,1989.

[5][法]西蒙娜·德·波伏娃.第二性[M].北京:中国书籍出版社,1998.

[6]杨宪益.试论欧洲十四行诗及波斯诗人莪默凯延的鲁拜体与我国唐代诗歌的可能联系[J].文艺研究,1983(4).