对销售侵权复制品刑事司法的实证分析*

2015-12-05黄旭巍

□文│黄旭巍

对销售侵权复制品刑事司法的实证分析*

□文│黄旭巍

对于销售侵权复制品的行为,当前刑事判决呈现出罪名适用混乱、既遂标准不明、实际刑期较低、罚金数额不足等问题。不应根据《出版物解释》第11条将销售侵权复制品行为认定为非法经营罪;但在现行追诉标准下,完全可能根据《出版物解释》第15条将其认定为非法经营罪。司法解释通过扩张“复制发行”的含义,强行以侵犯著作权罪架空销售侵权复制品罪,并不合理;对于违法所得数额未达到巨大标准的销售侵权复制品行为,应当以无罪论处。

销售侵权复制品 非法经营罪 侵犯著作权罪 实证

销售侵犯著作权的复制品,俗称贩卖盗版物,是实践中常见多发的侵犯版权犯罪行为。对于此种行为,究竟是应当认定为销售侵权复制品罪、还是侵犯著作权罪、抑或是非法经营罪,理论上观点不一,实务中也几经变迁。本文试图运用实证研究方法,评析刑事司法对销售侵权复制品行为定罪处刑的最新动向。

本文的研究样本是27份法院判决书与4个司法解释。判决书来自中国裁判文书网,按照关键词:“销售侵权复制品”、案件类型:“刑事案件”、文书类型:“刑事判决书”、裁判时间:“从2014年1月1日到2015年6月30日”进行高级检索,得到28条记录。其中1起是有销售侵权复制品罪前科者又犯其他罪行,其余均为最近因实施销售侵权复制品行为而被定罪。

关于销售侵权复制品的刑事司法解释主要有:①1998年最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《出版物解释》);②2004年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》);③2007年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》 (以下简称《解释》(二));④2011年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。

一、对判决书样本的总体分析

笔者收集的27份判决书,发案地分布在湖北、广东、山东、北京、安徽、河南、云南、湖南、甘肃、江苏、贵州、广西、黑龙江这13个省级区域,具有广泛的代表性。从犯罪主体来看,皆为自然人犯罪,而没有1起单位犯罪;其中,单独犯罪20起,共同犯罪7起。从犯罪对象来看,针对音像制品的18起,占判决样本的66.7%;针对文字作品的8起,占判决样本的29.6%;针对计算机软件的1起,占判决样本的3.7%。

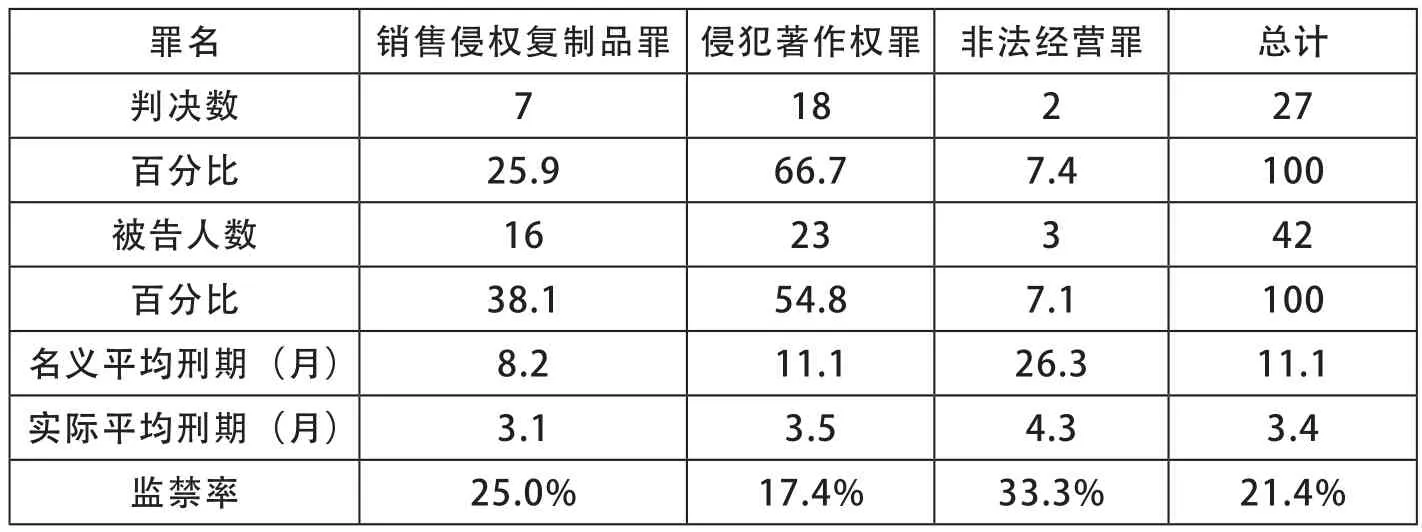

关于销售侵权复制品行为的定罪处刑,判决书样本呈现的如下问题值得注意(参见表1)。

第一,罪名适用问题。将该行为认定为销售侵权复制品罪的判决7份,占全部判决的25.9%,其中1份系变更检察院所指控的侵犯著作权罪。认定为侵犯著作权罪的判决18份,占全部判决的66.7%,其中1份系变更检察院所指控的非法经营罪、1份系变更检察院所指控的销售侵权复制品罪,4份系否定销售侵权复制品罪的辩护意见。认定为非法经营罪的判决2份,占全部判决的7.4%,其中1份系变更检察院所指控的侵犯著作权罪。可见,对于销售侵权复制品行为的定性,控辩审三方经常意见分歧,不同法院之间也不统一。这在陈某某无证经营盗版光碟一案中表现得尤为突出。[1]该案控方认为被告人的行为构成非法经营罪,辩方提出“被告人实施的是销售侵权复制品的行为,但数额未达到销售侵权复制品罪的巨大起点,依法不构成犯罪”,法院则认定为侵犯著作权罪。罪名适用的混乱,往往导致行为人无罪变有罪、轻罪变重罪。

第二,未遂形态问题。在全部27起案件中,已将盗版物卖出的案件只有6起,具体言之:其中判决查明有违法所得的4起,且均在10万元以上,属于违法所得数额巨大,被认定为销售侵权复制品罪;另外2起因判决只查明了非法经营数额或侵权复制品数量,被认定为侵犯著作权罪,其中1起由于只销售出小部分而被认定为侵犯著作权罪未遂。在尚未将盗版物销售出去的21起案件中,有12起被认定为犯罪未遂,具体来说:在被认定为销售侵权复制品罪的3起案件中,有1起被认定为犯罪未遂,而另外2起未被认定为犯罪未遂的理由是“销售侵权复制品罪属行为犯”;在被认定为侵犯著作权罪的16起案件中,有10起被认定为犯罪未遂;在被认定为非法经营罪的2起案件中,有1起被认定为犯罪未遂。可见,在刑事司法实践中,是否将侵权复制品销售出去并非犯罪既遂与未遂的明确界限。

第三,自由刑刑量问题。销售侵权复制品行为所可能构成的三罪,主刑都包括有期徒刑和拘役。在所统计的42名被告人中,23人被判处有期徒刑,5人被判处拘役,其余14人被单处罚金而未被处以主刑。有期徒刑和拘役都是剥夺自由刑,因此可以将两者统一折算为剥夺自由的月数。这样,42名被告人的名义平均刑期为11.1个月。然而,在被判处自由刑的28人中,有19人被宣告缓刑;换言之,42名被告人中只有9人被判处剥夺自由的实刑,监禁率为21.4%。由于缓刑是附条件的不执行原判刑罚,故不应计入实际剥夺自由的刑期。这样,42名被告人的实际平均刑期为3.4个月。可见,实施该犯罪行为者的监禁率不高,实际平均刑期也较低。

具体而言,被认定为销售侵权复制品罪的名义平均刑期为8.2个月,实际平均刑期为3.1个月,监禁率为25.0%;被认定为侵犯著作权罪的名义平均刑期为11.1个月,实际平均刑期为3.5个月,监禁率为17.4%;被认定为非法经营罪的名义平均刑期为26.3个月,实际平均刑期为4.3个月,监禁率为33.3%。可见,同类行为,若被认定为销售侵权复制品罪则处刑最轻,被认定为侵犯著作权罪则处刑较重,如被认定为非法经营罪则处刑最重;而这恰与三罪的法定刑轻重相对应。

第四,罚金刑数额问题。依照刑法第217条和第218条,构成侵犯著作权罪或销售侵权复制品罪者都应当被并处或者单处罚金;依照刑法第225条,构成非法经营罪者也应当被处罚金或者没收财产。根据《解释》(二)第4条的规定,对于侵犯知识产权犯罪的,罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下,或者按照非法经营数额的50%以上一倍以下确定。

在27份判决书样本中,42名被告人全部被并处或者单处罚金,而无人被并处没收财产。在7份销售侵权复制品罪的判决书中,4份认定了违法所得,但其中只有1份所判处的罚金数额在违法所得的一倍以上(在共同犯罪中,以对各共同犯罪人判处罚金的总额计算,下同);3份只认定了非法经营数额,但所判处的罚金数额均不足非法经营数额的50%。在18份侵犯著作权罪的判决书中,16份只认定了侵权复制品数量;在其余2份认定了非法经营数额的判决书中,只有1份所判处的罚金数额在非法经营数额的50%以上。而2份非法经营罪的判决书中所判处的罚金数额,则均不足非法经营数额的50%。这样,在11份有违法所得或非法经营数额的判决书中,有9份的罚金数额低于司法解释所规定的最低标准。虽然司法解释规定的只是“一般”标准,但以上数据反映出刑事司法对销售侵权复制品行为判处罚金数额的随意和不足。

表1 判决书样本的基本情况

二、对非法经营罪退出的实证分析

从刑法典规定的罪状来看,非法经营罪似乎与销售侵犯著作权的复制品风马牛不相及。然而,在相当长的一段时间里,刑事审判实践的主流却是将贩卖盗版物的行为认定为非法经营罪。[2]其理由在于,销售侵权复制品罪与非法经营罪之间存在竞合关系,根据重法优于轻法的原则,应认定为非法经营罪。[3]这种做法招致的批判是,“导致轻罪重判”“不符合国际惯例”,因此,“非法经营罪应退出著作权刑事保护领域”。[4]与非法经营罪“退出论”相呼应,2007年《解释》(二)第2条规定“非法出版、复制、发行他人作品,侵犯著作权构成犯罪的,按照侵犯著作权罪定罪处罚”,2011年《意见》第12条更是进一步明确指出“不认定为非法经营罪等其他犯罪”。这两个司法解释的出台,逐步扭转了非法经营罪大量适用于销售侵权复制品行为的审判实践。从前述27份判决来看,仅有2份被认定为非法经营罪,并且还都是由于“鉴定并没有认定侵犯著作权”;也就是说,如果不考虑鉴定因素,非法经营罪事实上已经完全退出。

那么,这种现状是否合理呢?笔者认为,探讨能否将销售侵权复制品行为认定为非法经营罪时,不能脱离《出版物解释》仅就刑法第225条泛泛而谈,也不能将《出版物解释》第11条和第15条混淆而笼统分析。只有结合《出版物解释》,并对其第11条和第15条分而论之,才能厘清非法经营罪与著作权犯罪之间的关系。

《出版物解释》第11条规定,“违反国家规定,出版、印刷、复制、发行本解释第1条至第10条规定以外的其他严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,情节严重的”,依照刑法第225条第4项,以非法经营罪定罪处罚;第15条规定,“非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,情节特别严重,构成犯罪的”,可以依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

可见,虽然两者都属于刑法第225条非法经营罪的第4项所规定之“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,但却存在明显区别:首先,适用对象不同。第11条适用的对象为“非法”出版物,即“内容上有问题”的出版物。[5]这种出版物与第1条至第10条所规定之煽动分裂国家或者煽动颠覆国家政权的出版物、侵犯著作权的出版物、侮辱或者诽谤他人的出版物、歧视或者侮辱少数民族的出版物、淫秽的出版物一样,不仅扰乱出版市场秩序、而且对其他社会秩序有严重危害。而第15条适用的对象为“出版物”,其内容完全可能是合法的。该行为之所以构成犯罪,关键在于“非法从事”,即行为人不具备法定的经营资质。故该行为只会严重扰乱出版市场秩序、但并不危害其他社会秩序。其次,入罪标准不同。实施第11条所规定的行为,只需“情节严重”即可入罪,这与刑法第225条所规定的入罪标准完全一致;而实施第15条所规定的行为,只有“情节特别严重”才“可以”(而非必须)入罪,这实际上高于刑法第225条所规定的入罪标准。2010年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称2010年《追诉标准》)第79条的第5项与第6项,进一步明确了《出版物解释》第15条的入罪标准大大高于第11条。之所以如此,是因为相比于内容违法的出版物,程序违法的出版物危害相对较小。同理,如果出版行为的内容与程序双重违法,即“行为人违反了国家出版程序性相关法规,出版、印刷、复制、发行特定的非法出版物的行为”,应适用第11条而非第15条,否则就违反了罪责刑相适应原则。[6]最后,刑罚轻重不同。表面上看来,既然第11条与第15条都以非法经营罪定罪处罚,那么法定刑自然应当相同。然而,《出版物解释》针对第11条不吝笔墨,规定了如何分别适用非法经营罪的两档法定刑,针对第15条却只字未提。笔者认为,正是由于第15条所规定的程序违法出版物危害较小,所以司法解释不仅对其设定了较高的入罪门槛,而且实际上将其处罚限定在非法经营罪的基本法定刑档次“处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”,即不适用“处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”这一加重法定刑档次。

关于销售侵权复制品行为与《出版物解释》第11条的关系,有观点认为“属于想象竞合犯,应从一重罪处罚”,理由有三:其一,第11条规定,除非构成其他较重犯罪,内容违法的出版行为以非法经营罪论处;其二,如果不承认想象竞合,可能导致适用刑罚的不均衡,即侵犯他人著作权的犯罪反而比没有侵犯他人著作权的犯罪处刑更轻;其三,应与两高2010年《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《烟草解释》)第5条相一致。[7]笔者认为,上述理由不能成立。首先,第11条的适用对象是第1条至第10条之外的内容违法的出版物。也就是说,不论刑罚轻重,只要构成第1条至第10条的犯罪,就不适用第11条。其次,非法出版、复制、发行没有著作权的作品,之所以法定刑更重,是因为其内容上有问题。最后,《烟草解释》规定“行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪,同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”,原因在于烟草是专卖物品,该行为完全符合刑法第225条非法经营罪的第1项。而著作权犯罪则与《出版物解释》第11条处于对立关系,销售侵权复制品的行为不可能同时符合该条。

在司法实务中,如何认定出版物的性质是一个难题。在27份判决书样本中,19份鉴定结论明确为盗版,8份鉴定结论为非法出版物。鉴定结论中的“非法出版物”是一个笼统的范畴,侵犯著作权的出版物、内容上有问题的出版物、程序违法的出版物都涵括在内,因此还需要进一步分析其性质。《意见》第11条第2款规定,有证据证明涉案复制品系非法出版、复制发行的,且出版者、复制发行者不能提供获得著作权人许可的相关证明材料的,可以认定为“未经著作权人许可”。在8份鉴定为非法出版物的判决中,有6份将之推定为侵犯著作权,其中2份明确引用了《意见》的规定;有2份则指出鉴定并没有认定侵犯著作权,所以不是销售侵权复制品罪,而是符合《出版物解释》第11条的行为。笔者认为,由于《出版物解释》第11条类型的非法经营罪法定刑重于著作权犯罪和第15条类型的非法经营罪,故在非法出版物的具体性质不明时,根据存疑时有利于被告的原则,不能推定其适用《出版物解释》第11条。只有判明涉案复制品属于“六合彩”出版物等内容上有问题的出版物,才能认定为《出版物解释》第11条类型的非法经营罪;否则,就只能认定为著作权犯罪或者《出版物解释》第15条类型的非法经营罪。例如,当出版者、复制发行者不能提供获得著作权人许可的相关证明材料时,可推定为著作权犯罪;当行为人不具有经营出版物的资质、出版物没有正式编号、假冒出版社、光盘无防伪标识、无SID码时,应认定为《出版物解释》第15条类型的非法经营罪。

关于销售侵权复制品行为与《出版物解释》第15条的关系,有学者指出,两者的规制对象各有针对,没有重合或者交叉的内容,因此,对于贩卖盗版光盘的行为,不能适用《出版物解释》第15条。[8]然而,当不具有出版物经营资质者实施销售侵权复制品行为时,的确既符合销售侵权复制品罪,也属于非法从事出版物的发行业务。在27份判决中,23份都是以上情形。在前述陈某某无证经营盗版光碟一案中,判决指出“无证经营盗版光碟尽管也违反了国家经营许可证的市场管理制度,但在此情形下,主要受侵害的不是市场秩序,而是著作权人和录音录像制作者的著作权”,更是实际上承认了著作权犯罪与《出版物解释》第15条的想象竞合。结合2010年《追诉标准》第79条第6项,个人无证贩卖出版物只需违法所得数额在5万元以上即可定罪;而无证贩卖盗版物违法所得数额5万元并不构成销售侵权复制品罪,如不对其适用《出版物解释》第15条,则会得出这一更严重的行为反而无罪的荒谬结论。因此,在现行追诉标准下,完全可能将销售侵权复制品的行为根据《出版物解释》第15条认定为非法经营罪。当然,这样处理与《意见》第12条的规定相冲突。因此,有必要对《出版物解释》第15条的定罪量刑标准予以修改完善:其一,将其追诉标准提高,即只有违法所得数额在10万元以上的方可入罪。其二,根据其行为类型细化刑度,即非法从事出版物的复制发行业务的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;仅非法从事出版物的发行业务的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如此,才能明确非法经营罪与著作权犯罪之间的界限。

三、对销售侵权复制品罪虚置的实证分析

针对贩卖盗版物,刑法第218条专设了销售侵权复制品罪。但是,成立该罪的门槛极高,要求违法所得数额巨大。而该类案件中大多没有正式账目,连非法经营数额都难以查清,要证明扣除成本后的违法所得数额并达到《解释》所规定的“在10万元以上”就更不容易了。因此,销售侵权复制品罪的判决较少,实属情理之中。比较而言,刑法第217条侵犯著作权罪只需违法所得数额较大或者有其他严重情节即可,司法解释将之具体化为“违法所得数额在3万元以上”“非法经营数额在5万元以上”“复制品数量合计在500张(份)以上”“因侵犯著作权曾经两次以上被追究行政责任或者民事责任后两年内又实施”,这一定罪标准较低且富有弹性、操作性强。不仅如此,相对于销售侵权复制品罪的法定最高刑只有三年有期徒刑,侵犯著作权罪的法定刑最高可达七年有期徒刑。于是,在近年来加强知识产权保护的刑事政策导向下,司法实务中倾向于将贩卖盗版物定性为侵犯著作权罪,“造成销售侵权复制品罪被隐形虚置的局面”。[9]可见,问题的实质在于,运用非法经营罪处理贩卖盗版物被认为名不正言不顺因而基本退出之后,如何处理销售侵权复制品的行为?尤其是,多数小贩销售侵权复制品的违法所得数额不足10万元,能否定罪处罚?

对此,2007年《解释》(二)和2011年《意见》规定“按照侵犯著作权罪定罪处罚”,而其逻辑前提则是销售侵权复制品行为符合侵犯著作权罪的基本行为方式即“复制发行”。为了使“复制发行”涵括“销售”,司法解释双管齐下:一方面,1998年《出版物解释》第3条和2007年《解释》(二)第2条将“复制发行”界定为包括“复制、发行或者既复制又发行”;另一方面,2007年《解释》(二)第2条规定“侵权产品的持有人通过广告、征订等方式推销侵权产品”属于“发行”,2011年《意见》第12条更是认定“发行,包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动”。既然“销售”属于“发行”,而“发行”又属于“复制发行”的三种形式之一,那么“销售”自然就符合“复制发行”了。于是,在没有查明违法所得数额的23份判决书样本中,有18份被认定为侵犯著作权罪,其中4份明确引用了《解释》(二)第2条、3份明确引用了《意见》第12条。

赞成司法解释观点的学者指出:“侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪之间,存在着包容的法条竞合关系”。[10]但是,笔者认为,即使承认两罪属于法条竞合,也不应将销售侵权复制品的行为认定为侵犯著作权罪。因为,法条竞合时“特别法条的适用优先性是不可动摇的”,[11]此时应当适用特别法条即销售侵权复制品罪。再退一步说,即使认为“在特殊情况下,应适用重法条优于轻法条的原则”“在特殊情形下,不符合特别法条的行为可适用普通法条”,[12]由于此类案件并不存在“适用特别法条明显违反罪刑相适应的原则”或者“司法解释确立了不合理的定罪标准”等特殊情况,故也不可能适用重法条即侵犯著作权罪。

可见,司法解释通过扩张“复制发行”的含义,强行以侵犯著作权罪架空销售侵权复制品罪,并不合理。在27份判决书样本中,仍然有7份是销售侵权复制品罪,事实上回避乃至抵制了司法解释的这种不合理规定。因此,有必要还两罪关系的本来面目。给司法解释解套的路径有二:其一,将发行界定为第一手的传播行为;其二,将复制发行界定为复制且发行。考虑到无论在《著作权法》中还是在《出版物解释》中“发行”一词都不限于第一手的传播行为,笔者倾向于维持对发行的专业化阐释,但应将复制发行解释为复制且发行。对于单纯复制行为,则可认定为侵犯著作权罪(未遂)。

既然贩卖盗版物的违法所得数额不足10万元时无法认定为侵犯著作权罪,那么能否认定为销售侵权复制品罪呢?2008年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(以下简称2008年《追诉标准》)第27条对此予以肯定,即违法所得数额虽未达到10万元、但尚未销售的侵权复制品货值金额达到30万元以上的,应以销售侵权复制品罪立案追诉。在全部样本中,这样的判决有3份。其中2份将不符合销售侵权复制品罪罪状的行为认定为该罪既遂,明显错误。另外1份销售侵权复制品罪(未遂)的判决,则值得研究。该判决与2008年《追诉标准》的规定,延续了“两高”2001年《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《伪劣商品解释》)第2条的思路,即刑法规定的数额标准是犯罪既遂标准而非犯罪成立标准。生产、销售伪劣产品罪以销售金额为标准,而货值金额可以理解为销售金额的未完成形式,故《伪劣商品解释》根据货值金额达到销售金额标准的三倍以上认定犯罪未遂,尚有其合理性;但销售侵权复制品罪以违法所得数额为标准,而该标准与货值金额并不存在对应关系,因此根据货值金额认定犯罪未遂并不妥当。实际上,销售侵权复制品罪、高利转贷罪这类以违法所得数额为唯一标准的犯罪,并无未遂存在的余地。总之,对于违法所得数额不足10万元的贩卖盗版物行为,既不可认定为销售侵权复制品罪既遂,也不能认定为该罪未遂。

四、结语

正是由于在现行刑法的框架内难以逻辑自洽地对销售侵权复制品行为广泛入罪,有学者提出“根本的解决方案是取消销售侵权复制品罪构成要件中的‘违法所得数额巨大’的规定”。[13]笔者倒是认为,打击销售侵权复制品的违法行为并不意味着动辄将其以犯罪论处。2013年《著作权法实施条例》已将行政处罚标准提高为“可处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款”,在当前刑事司法对销售侵权复制品者科处监禁率、实际刑期与罚金数额均较低的背景下,应当注重民事和行政手段、有效衔接刑事司法和行政执法。

(作者单位:南京大学法学院)

*本文系江苏省法学会青年课题(SFH2014C08)的阶段性研究成果,同时受南京大学985三期项目资助

注释:

[1]贵州省安龙县人民法院(2014)安刑初字第178号刑事判决书

[2]有学者曾通过“北大法意”案例库检索发现,从1999年到2009年,将贩卖盗版物认定为非法经营罪的判决书共计134份,占此类案件的93%。参见欧阳本祺.对非法经营罪兜底性规定的实证分析[J].法学,2012(7)

[3]曹坚.非法经营罪与销售侵权复制品罪之界定[J].华东政法学院学报,2005(2)

[4]高晓莹.论非法经营罪在著作权刑事保护领域的误用与退出[J].当代法学,2011(2)

[5]孙军工.《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].法律适用,1999(2)

[6]胡志坚.论非法出版犯罪的两个问题[J].法学家,2001(6)

[7]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:737—738

[8]黄祥青.贩卖盗版光盘构成销售侵权复制品罪还是非法经营罪[J].人民司法,2005(9)

[9]杨帆,张海宏.销售侵权复制品罪虚置之争的再思考[J].政治与法律,2014(3)

[10]田宏杰等.贩卖盗版光盘应如何定性处罚[J].人民检察,2008(20)

[11]周光权.法条竞合的特殊关系研究[J].中国法学,2010(3)

[12]张明楷.法条竞合中特别关系的确定与处理[J].法学家,2011(1)

[13]刘蔚文.销售侵权复制品罪的弃用现象与启用路径研究[J].政治与法律,2013(5)