我国货币供应量对GDP影响的实证研究

2015-12-02沈少川

沈少川

(集美轻工业学校,福建 厦门 361022)

一、问题的提出

货币供应量对GDP影响的研究,历来是经济学学术界重视的课题。特别是在2000年以来,我国货币供应量大幅增长,M2/GDP指标大大高于国际水平,货币供应量对GDP的影响更受关注。

国内许多学者从不同角度对此进行了深入研究。例如,刘明志(2001)分析了1980—2000中国的M2/GDP趋势、水平和影响因素;高辉(2003)采用经济计量学中无约束多项式分布滞后模型 ,研究了利用 1952—2000年间年度货币供应量M2预测相应年度GDP的正反馈模型,在相同时期内还给出了利用年度GDP数据预测年度货币供应量M2的负反馈模型;韩平、李斌和崔永(2005)求解我国M2/GDP的动态增长路径,并对与此相关的金融政策选择进行分析并估算了我国M2/GDP的增长上限及其变化拐点;王凯和庞震(2008)在VAR模型的基础上,对货币供应量、通货膨胀不确定性与中国经济增长的关系进行了实证分析,验证了弗里德曼假说;张谊浩和周庭佐(2011)将货币因素引入索洛模型,构建起一个稳态经济增长模型,探寻相对货币供应量、储蓄率和有效劳动增长率等因素对人均产出的作用机理,并据此构造回归方程,利用1981—2008年间我国省级面板数据进行实证分析;刘晓倩和王元月(2012)通过建立联立方程确定货币供应量和财政支出量对宏观经济变量的影响路径,通过货币供应量和财政支出量的变动对宏观经济的冲击效应找出影响经济持续增长的主要原因。其他还有大量文献散见于各类期刊,这里不再一一赘述。

本文在前人研究的基础上,基于1991—2014年数据,对我国货币供应量和GDP二者关系进行实证研究。本文第二部分为货币供应量理论概述;第三部分分析了我国货币供应量的现状;第四部分阐述了货币供应量与GDP之间的理论关系;第五部分是模型研究;第六部分描述了模型结论和意义。

二、货币供应量理论概述

货币供应量,是指一国在某一时点上为社会经济运转服务的货币存量,由货币性资产组成。如何准确地统计货币供应量,一般借助于货币层次的划分。货币定义按口径依次加大的顺序可以划分为M0、M1、M2、M3等几个层次。国际货币基金组织采用两个口径:货币和准货币。货币等于商业银行以外的通货与私人部门的活期存款之和,相当于各国通常采用的M1;准货币相当于定期存款、储蓄存款与外币存款之和。货币加准货币,相当于各国通常采用的M2。

一般来说,各国金融管理当局尽管至今对货币供应总量没有形成一个统一的认识,但在设计货币供应量各个指标以及解释其含义时,总是力图做到以下几点:一是理论上兼收各种观点,所公布的各项指标均以不同的货币定义作为其理论基础。二是使公布的各项指标有利于货币当局对货币供应量的控制。三是根据本国具体的金融情况设计各项指标。

我国现行货币统计制度将货币供应量划分为三个层次:(1)流通中现金(M0),指单位库存现金和居民手持现金之和;(2)狭义货币供应量(M1),指M0加上活期存款;(3)广义货币供应量(M2),指M1加上单位在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储蓄存款以及证券公司的客户保证金。其中,中国人民银行从2001年7月起,将证券公司客户保证金计入广义货币供应量M2。

三、我国货币供应量的现状

(一)各层次货币供应量

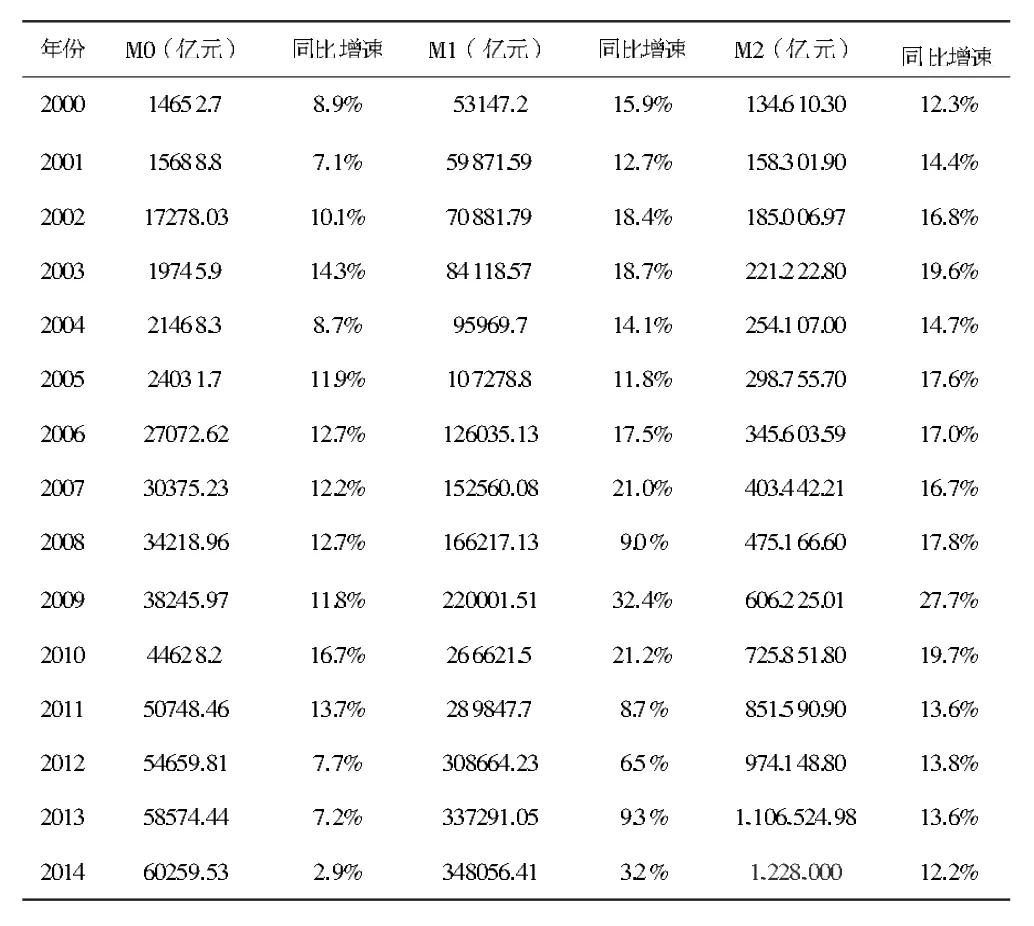

2000年至今,我国各层次货币供应量不断增长,特别是M1和M2,平均每年以超过10%的速度增长。2009年金融危机时期,更是到达一个峰值,M2同比增加了27.7%。具体数据见表1所示。

表1 2000—2014我国M0、M1、M2数值及增速一览表

(二)M2/GDP指标

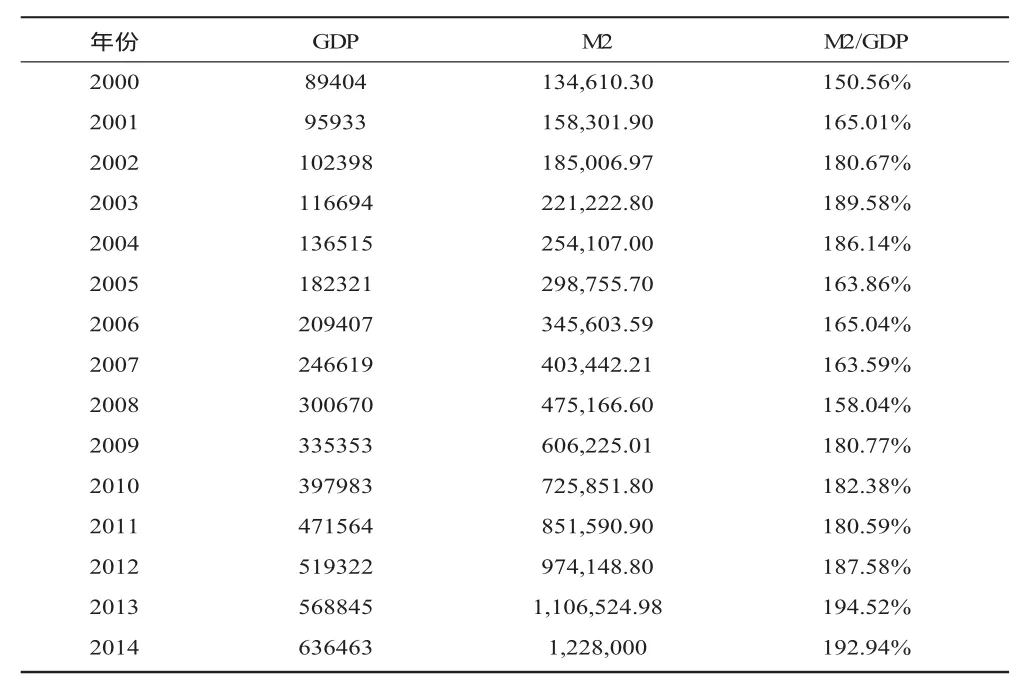

M2/GDP是常用的衡量金融深化的指标,即广义货币供应量和国内生产总值的比值。一般来说该比值越大,表示该国的货币化的程度越高。M2/GDP指标最早见于 Mckinnon(1973)对金融深化理论的开拓性研究。

如表2所示,长期以来,我国的M2/GDP指标一直都比较高,而且有上升的趋势,2000年为150.56%,2014年为192.94%,其中最高的是2013年,为194.52%。我国的M2/GDP指标一直都高于国际水平,以2011年数据比较,我国的M2/GDP指标为180.59%,美国为89.84%,世界平均水平为126.24%,我国高出美国近100个百分点,高出世界水平50多个百分点。

表2 2000—2014年我国M2/GDP数值一览表

四、货币供应量与GDP之间的理论关系

凯恩斯主义认为,鉴于经济中经常发生有效需求不足的情况,而市场自动调节机制又不能总是有效地发挥作用,应该放弃传统的、新古典经济学所主张的自由放任原则,转变政府实行自由放任政策的观念,代之以政府干预的观念和政策,通过实施扩张性的财政政策和货币政策,增加社会的总需求,提高就业和产出水平。

当实施扩张性的货币政策时,能够促进私人消费、企业投资、同时政府的购买支出也可以增加,这些都会使总需求增加,使国民收入增加,经济增长。货币增量与GDP是正相关的关系。

五、模型研究

(一)数据

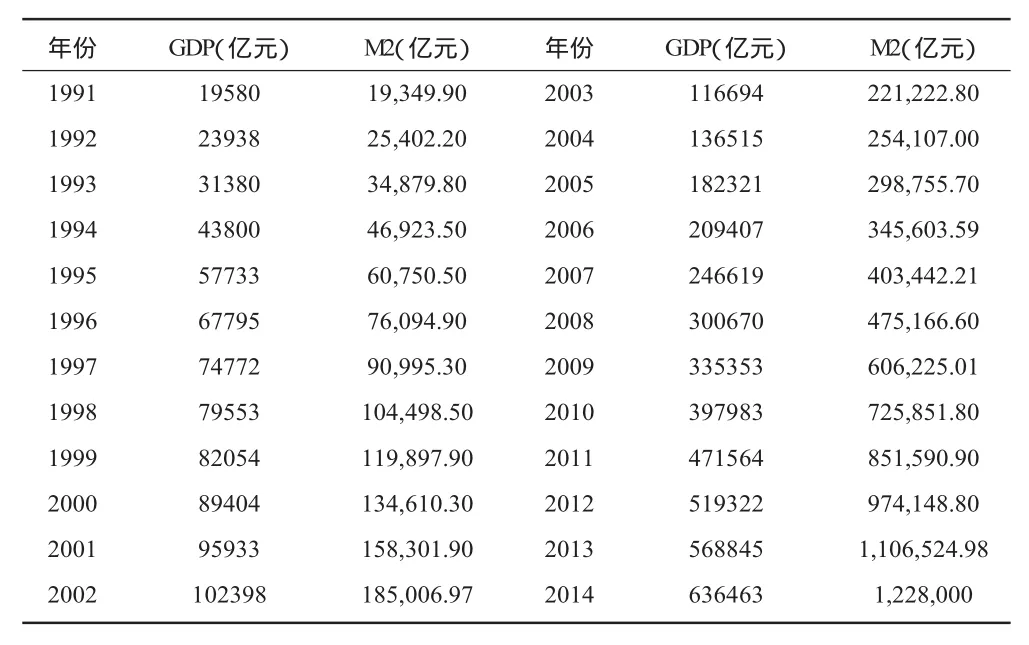

表3 1991—2014年我国GDP与M2数值一览表

(二)平稳性检验

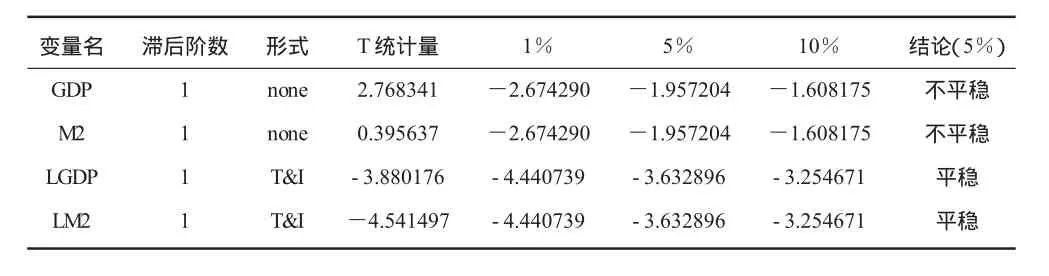

因为经济变量的时间序列多数是不平稳的,对于不平稳的时间序列,如果采用经典回归模型方法,得到的结果是没有意义的,所以必须对时间序列做平稳性检验,本文采用的是ADF检验。对GDP、M2两个指标分别取对数,记为 LGDP和LM。分别对 GDP、M2、LGDP、LM2数据做 ADF 检验,结果如表4所示。

表 4 GDP、M2、LGDP、LM2数据 ADF检验结果

从表4可以得出结论:5%置信水平下,GDP、M2是不平稳的,LGDP、LM2是平稳的。

(三)模型回归

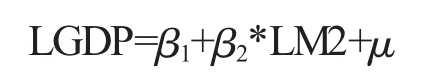

因为LGDP、LM2都是平稳系列,可以建立经典回归模型。建立模型如下:

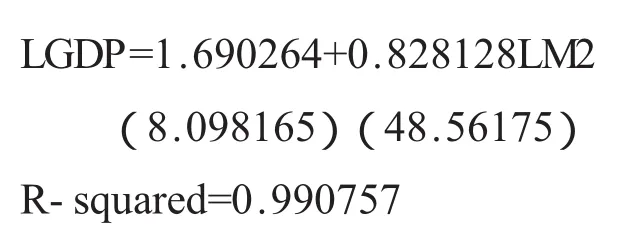

回归结果如下:

六、模型结论及意义

(一)模型结论

从回归结果看,1991—2014年数据回归结果显示,回归系数0.828 128表明经济增长和货币增量是正相关的关系,这是符合理论分析的。

(二)模型结论的意义

模型结果显示,经济增长和货币增量是正相关的关系。货币供应量的增加可以带动经济增长。1991年至今,我国的M2每年平均以10%以上的速度在增长,以此同时GDP也高速增长。即使在2008年美国金融危机引发的全球经济危机时,由于我国政府采取了宽松的货币政策,所以在全球经济低迷的情况下,我国GDP仍旧保持了8.7%的增长。宽松的货币政策可以带动GDP的增加。

经济增长有三驾马车:消费、投资和出口。当金融危机爆发时,外国国民收入下降会导致本国的出口低迷。这时,政策执行者可以通过扩大内需来拉动经济的增长,增加货币供应量是一项重要的手段。货币供应量增加,可以刺激家庭消费和投资,弥补外需不足,从而达到经济复苏的作用。但同时也要注意,货币供应量的增加可能引发通货膨胀率的上升。

[1]Engle R,Granger C.Cointegration and error correction:representation,estimation and testing[J].Econometrica,1987:251-76.

[2]韩平,李斌,崔永.我国M2/GDP的动态增长路径、货币供应量和政策选择[J].经济研究,2005(10):37-47.

[3]戴建军.我国货币供应量与国内生产总值关系的实证研究[J].财经理论与实践,2007(6):34-38.

[4]钟源,石静,黄艳波.我国货币供应量与经济增长的关系分析[J].市场周刊:研究版,2008(10):82-83.

[5]黄凤忖.我国经济增长与货币供应量的依存度分析[J].统计与决策,2004(10):95-96.

[6]王志伟.现代西方经济学主要思潮及流派[M].1版.北京:高等教育出版社,2004.

[7]胡庆康.现代货币银行学教程[M].上海:复旦大学出版社,2008:312-340.