政府薪酬管制背景下国有企业高管薪酬的契约参照点及业绩敏感性研究

2015-12-02张晓倩侯光明

张晓倩,侯光明

(北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

一、研究背景

国有企业高级管理人员(以下简称“高管”)的薪酬一直备受社会各界关注。国有企业的高管与私人企业相比,有一定的特殊性。这主要是因为国有企业承担着经济发展和维护社会稳定的责任,不少国企的负责人由政府直接行政任命,是具有较高行政级别的公务员,掌握着一定的行政权力。目前,部分国企高管的薪酬存在薪酬增长率大于公司业绩增长率、甚至业绩负增长而高管薪酬正增长的情况,这种“倒挂”现象自然成为了公众关注的焦点,并为舆论所诟病。为此,我国一直致力于国有企业高管薪酬制度的改革,并出台了相关政策对国有企业高管的薪酬进行管理,以建立起基于业绩的薪酬考核制度,同时为了调节高管与职工之间的收入差距,我国先后出台了不同的薪酬管制政策对国有企业高管的薪酬进行规范。2009年9月16日下发《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》,2015年1月1日,《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》正式实施,要求严格规范中央管理企业负责人薪酬分配,形成中央管理企业负责人与企业职工之间的合理工资收入分配关系,合理调节不同行业企业负责人之间的薪酬差距。

国有企业高管的薪酬问题作为社会公众及政府关注的热点问题,也引起了公司治理领域学者的研究兴趣,如姜爱林(2009)[1]、权小锋(2010)[2]、代彬(2011)[3]、傅颀(2013)[4]、Hui(2014)[5]等。现有研究虽然为国有企业高管薪酬的研究提出了不同的视角,但均局限于绝对薪酬,低估了薪酬契约订立过程中存在的诸如参照点设定和损失厌恶等缔约当事人可能的行为心理对签约结果的影响。[6]现实中的高管不仅关注自身的绝对薪酬,也非常关注自身与他人的薪酬差距。薪酬契约的设计必须与高管的公平偏好保持一致。[7]参照点契约理论(Contract as a Reference Point)[8]将参照点、自利偏见、互惠、报复等行为因素引入契约分析范式,将契约看作缔约方衡量自身的参照基准。因此,在高管薪酬契约的订立过程中,因参照点效应产生的主观心理感知对缔约结果和公司治理效率产生的影响理应受到足够的重视。

那么,我国国有企业高管薪酬契约是否将参照点效应考虑在内?这种参照点效应又对我国国有企业的治理效果产生了怎样的影响?考虑到我国国有企业高管薪酬受政府管制的特殊背景,薪酬管制制度对国有企业高管薪酬的契约参照点效应以及业绩敏感性又会产生怎样的影响?本文从实证研究的角度出发,以中国沪深股票市场2009—2014年A股国有上市公司为检验样本,实证检验了国有企业高管薪酬的契约参照点效应以及政府薪酬管制政策的影响,对全面了解我国国有企业高管薪酬的决定因素,寻求对高管进行有效激励的方法、提高国有企业业绩以及规范高管薪酬的制定具有重要意义。

二、理论分析与研究假设

由于人的有限理性和交易费用的存在,现实中的契约关系是不完全的,即缔约方难以在最初订立契约时就对未来可能发生的各种或然事件做出详细的规定。[9]哈特等(2008)在总结传统契约理论不足的基础上提出了参照点契约理论(Contract as a Reference Point)。参照点契约理论假定交易仅部分可以契约化,否定了传统契约理论关于事后交易是完美契约的假定,同时借鉴行为经济学的相关理论成果,将参照点、自利偏见、互惠、报复等行为因素引入分析过程,本质上是不完全契约理论与心理、行为因素的融合。

在参照点契约理论中,契约是缔约各方在交易关系中判断得失的唯一参照点,为缔约各方交易关系的缔结提供了一种进行利益得失判断的基准。基于缔约方决策心理的研究,薪酬契约参照点假设的逻辑是薪酬委员会或者公司的董事会在确定高管薪酬时会倾向于将薪酬水平锚定在一个参照点区间,而这一参照点区间的选择在实践中多来自于公司同行业的竞争对手,以体现高管薪酬的外部竞争性和外部公平性。李维安(2010)基于全球化公司治理浪潮和高管薪酬趋同的背景,探讨了国际同行较高薪酬标准对高管薪酬契约设定的影响,发现国际同行的薪酬基准对中国公司的高管薪酬决策具有参照点效应,高管薪酬水平与外部薪酬参照点正相关。徐细雄和谭瑾(2014)发现我国上市公司高管薪酬契约呈现明显的参照点效应,由此引发的主观心理感知对企业高管的在职消费和主动离职行为等有重要影响。

基于参照点契约理论,本文选择我国国有企业高管同行的薪酬水平作为契约参照点进行研究。在激烈的市场竞争中,国企高管薪酬契约决策时,如果将同行业的薪酬水平纳入考虑范围,既具有行业参照性,又更能保证高管的薪酬具有外部公平性和外部竞争性,更利于减少组织内部人才流失、吸引外在优秀人才,并实现对高管的有效激励,促进公司业绩的提升。当同行的薪酬基准不断提高,国有企业高管的薪酬若以同行薪酬基准为参照点,可能也会随之提高。因此,本文提出如下假设:

H1:在其他条件一定的情况下,同行的薪酬基准对国有企业的高管薪酬决策具有参照点效应,高管薪酬水平与同行薪酬参照点正相关;

H2:在其他条件一定的情况下,高管薪酬的参照点效应对国有企业的业绩有促进作用。

国有企业与非国有企业相比,承担着更多的社会责任,政府因此会对国有企业进行更多的行政干预,迫使国有企业承担着更多政策性目标(如扩大就业)。在薪酬管制的背景下,政府监管部门在高管薪酬契约谈判的过程中,由于信息的不对称和缺乏追求利益最大化的动力,会导致国有企业经营绩效与企业负责人的努力、才能之间的因果关系的模糊,进而可能会削弱以业绩为基础的薪酬机制的有效性[10];同时,同行薪酬水平提升时,若国企高管的薪酬受到管制,无法随行业薪酬水平提升,可能会削弱国有企业高管薪酬与行业参照点的敏感性。因此,本文提出如下假设:

H3:在其他条件一定的情况下,政府的薪酬管制降低了高管薪酬对公司业绩的敏感性;

H4:在其他条件一定的情况下,政府的薪酬管制降低了高管薪酬对同行薪酬基准的敏感性。

三、研究设计

(一)模型构建

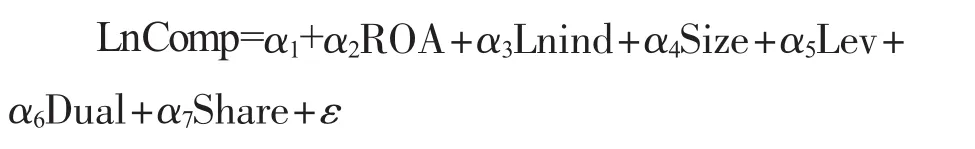

本文的研究目的是在政府薪酬管制的背景下考察我国国有企业的高管薪酬是否具有参照点效应、参照点效应对企业业绩的影响。为此,我们设计了如下模型:

模型1:高管薪酬的契约参照点效应模型

模型2:高管薪酬的契约参照点效应影响模型

模型3:政府薪酬管制的影响模型

模型1中,COMP表示高管薪酬,本文使用国有上市公司年度报告中披露的“金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额”的平均值作为高管薪酬的代理变量,借鉴现有文献(辛清泉等,2009)[11]的做法,对研究变量高管薪酬取自然对数;针对行业薪酬基准对高管薪酬决策的影响,我们设置了行业均值Lnind这一参照点,根据某个行业各个上市公司(包括国有上市公司和民营上市公司)“薪酬最高的前三名高级管理人员的报酬的平均值”的自然对数计算得出。

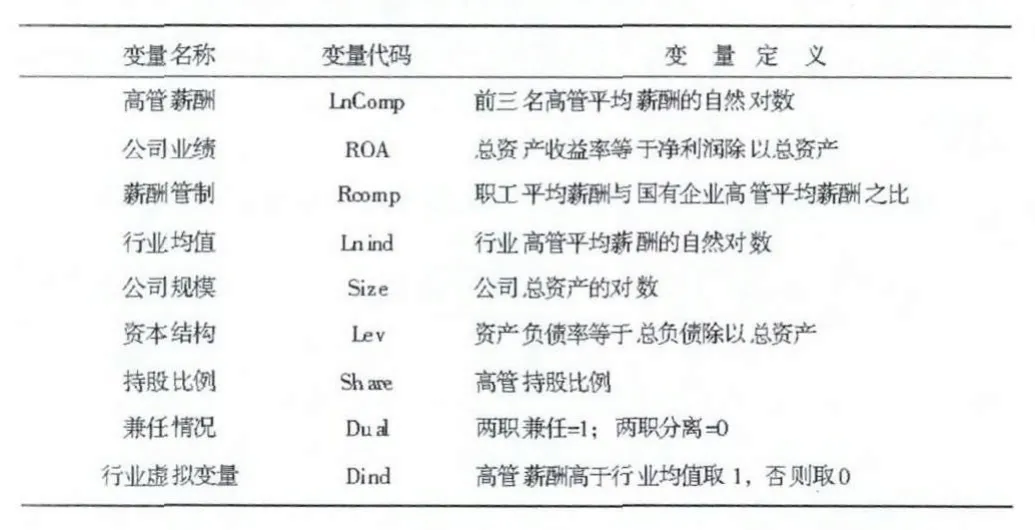

模型2主要考察参照点效应对国有企业公司业绩的影响。本文设置了Dind这一虚拟变量(见表 1)。

表1 变量列表

模型3中,Rcomp表示政府对国有企业高管的薪酬管制,借鉴刘星等(2012)[12]的做法,通过“职工平均薪酬与国有企业高管平均薪酬之比”计算,比值越大,表明高管受到的薪酬管制越强。

控制变量:已有文献指出,高管薪酬与公司的规模之间存在着显著的正相关关系(张俊瑞,2003)[13],而高管的兼任情况及持股比例可以用来衡量高管权利的大小,国有企业的财务状况对高管薪酬决策也存在影响。为此,本文控制了国有企业的规模、资本结构、兼任情况以及持股比例。

(二)样本选择及数据来源

本文以中国沪深股票市场2009—2014年A股上市公司为检验样本,并按照如下原则剔除了部分数据:(1)剔除了金融类、ST、PT 等公司;(2)剔除了最终控制人不详的公司;(3)剔除了没有完整披露研究所需指标数据的公司;(4)剔除了高管薪酬数据为0的公司;(5)本研究依据证监会2012年版的行业分类进行研究。行业均值的计算使用符合条件的所有A股上市公司的数据,其他变量使用符合条件的930个国有上市公司的数据。本研究中使用的数据主要来自中国股票市场研究数据库(CSMAR)和锐思数据库(RESSET),并抽样与上市公司公布的年报进行了核对。此外,本文数据处理使用的是SPSS19.0软件。

(三)描述性统计分析

表2报告了2009—2014年间国有上市公司高管薪酬均值、职工薪酬均值的变化,可以发现2009—2014年间国有上市公司高管薪酬均值由41.156万快速增长到69.089万,增长幅度高达67.87%,而职工薪酬均值则变化不大,涨幅为1.66%。高管薪酬均值与职工薪酬均值的比值由2009年的3.381增长为2014年的5.582,这表明高管与职工的收入差距在逐步扩大。

表2 国有上市公司高管薪酬均值与职工薪酬均值 单位:万元

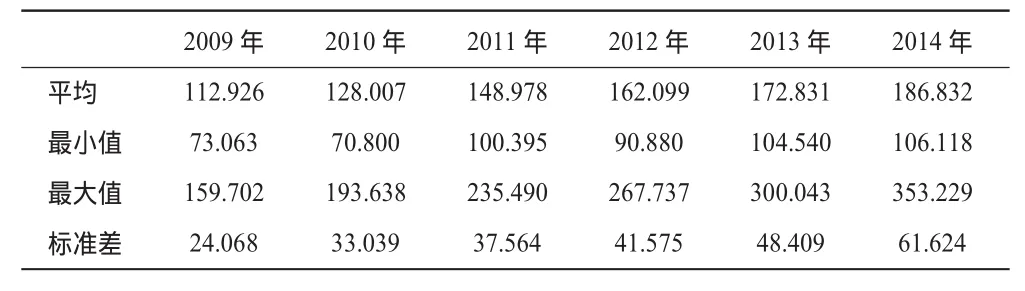

表3报告了A股上市公司(国有企业和民营企业均包括在内)高管薪酬的行业均值的描述性统计结果。从表3可以看出,2009—2014年间,高管薪酬的行业均值不断增长,同一年内不同行业的高管薪酬差距较大,且这种差距有扩大趋势。通过核对各行业的薪酬数据,我们发现2009—2014年高管薪酬最高的行业始终是房地产行业,薪酬最低的行业则发生了变化,但主要集中在农林牧渔业和教育业。这表明行业性质对高管的薪酬有着重要影响。

表3 高管薪酬的行业均值单位:万元

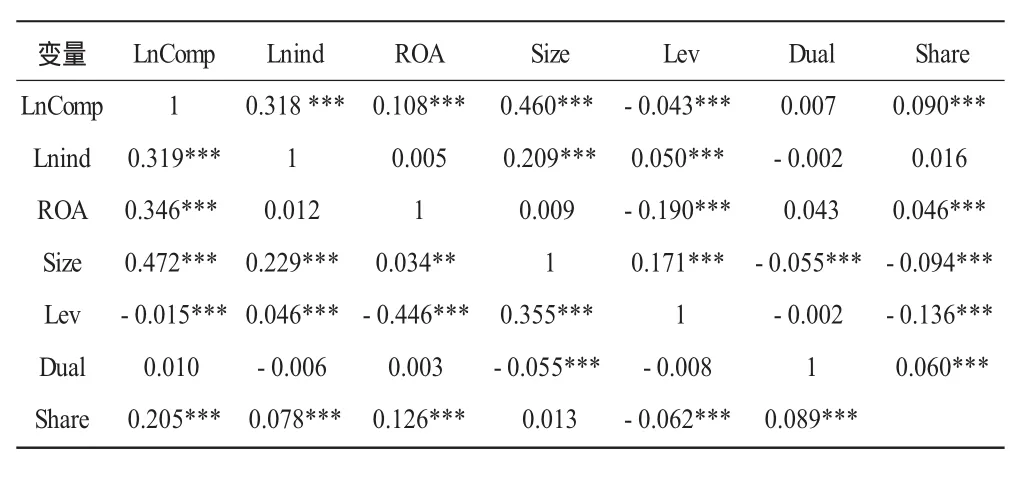

表4报告了主要变量的相关系数。可以看出,我国国有企业的高管薪酬同公司业绩、行业均值、显著正相关,同时,公司的规模越大、高管的持股比例越高,高管的薪酬越高;从资本结构来看,公司的负债比例越高,薪酬越低。公司业绩与资产负债率呈现显著的负相关关系,而与高管持股比例显著正相关。

表4 主要变量相关系数矩阵

四、实证检验与结果分析

(一)高管薪酬参照点效应检验

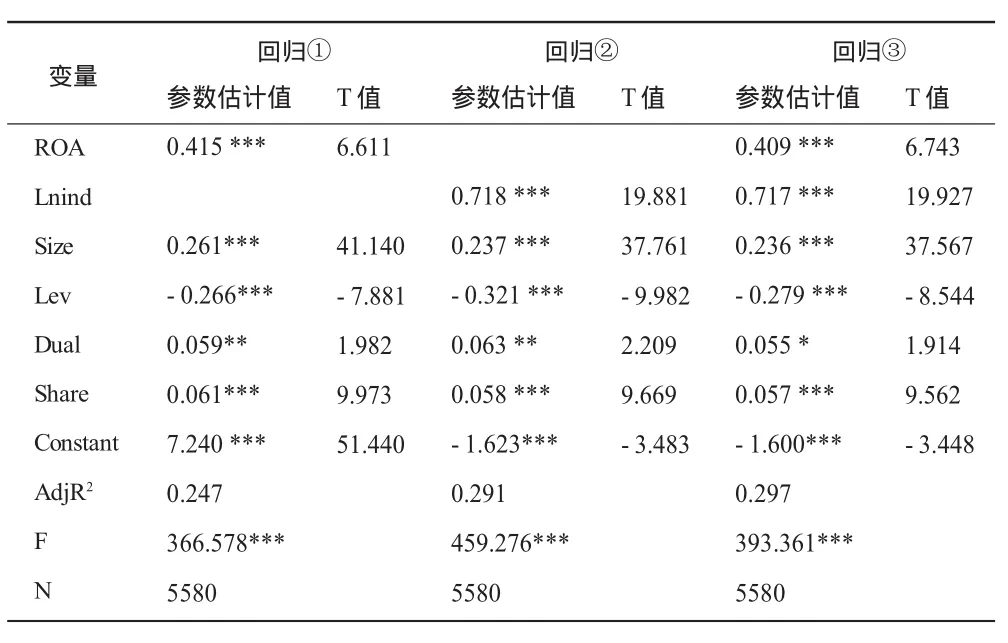

表5报告了国有企业高管薪酬的参照点效应检验结果。从回归结果可以看出,高管薪酬分别是公司业绩、行业均值的增函数,公司业绩与行业均值在1%的显著性水平上与高管薪酬正相关,回归结果支持了假设1,表明我国国有企业在高管薪酬决策时会考虑到参照点效应的影响。

此外,从回归①到回归③,公司规模以及高管的持股比例均在1%的水平上显著为正,说明国有企业的规模越大,高管的持股比例越高,高管越容易获得更高的薪酬水平;国有企业的资本结构在1%的水平上显著为负,表明国有企业负债越高,高管薪酬越低;高管的兼任情况在回归①到回归②中,在5%的水平上显著为正,回归③中在10%的水平上显著为正,表明我国国有企业的高管如果既是总经理又是董事长,高管的薪酬水平会上升,这种薪酬水平的上升可能是由董事会不能完全控制高管薪酬契约的设计,使得高管有能力影响自己的薪酬并运用权力寻租造成的。

表5 高管薪酬的参照点效应回归结果

(二)高管薪酬的契约参照点效应影响检验

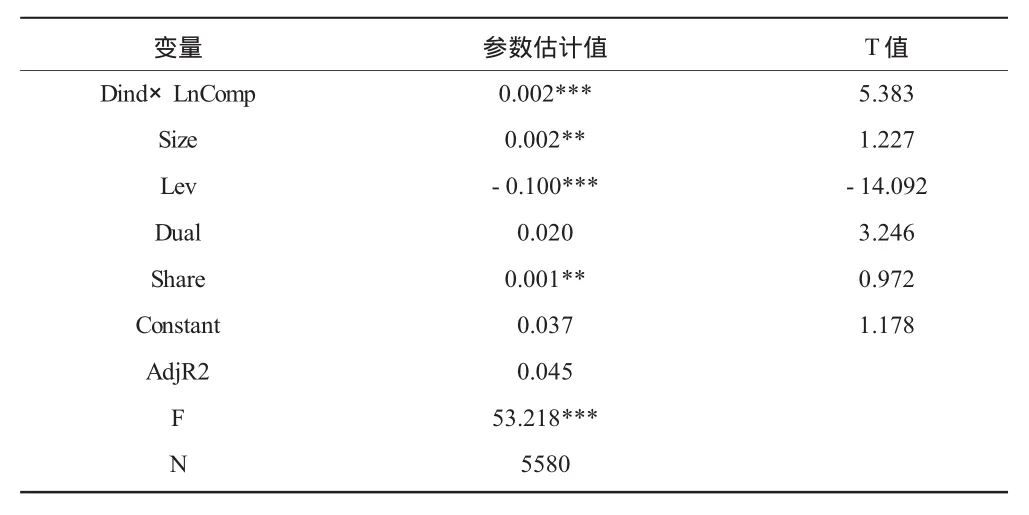

表6汇报了参照点效应对上市公司业绩的影响,从表6的回归结果可以看出,当高管的薪酬大于行业均值时,公司业绩会提升。统计结果在1%的水平上显著为正,回归结果支持了假设2,说明高管薪酬的参照点效应可以对高管起到激励作用。此外,公司规模以及高管持股比例均在5%的水平上显著为正,说明公司规模越大、高管持股比例越高,国有企业的业绩越好;资产负债率在1%的水平上显著为负,说明资产负债率太高,会对公司的业绩产生不利影响。

表6 参照点效应对公司业绩的影响性回归结果

(三)政府薪酬管制影响的检验

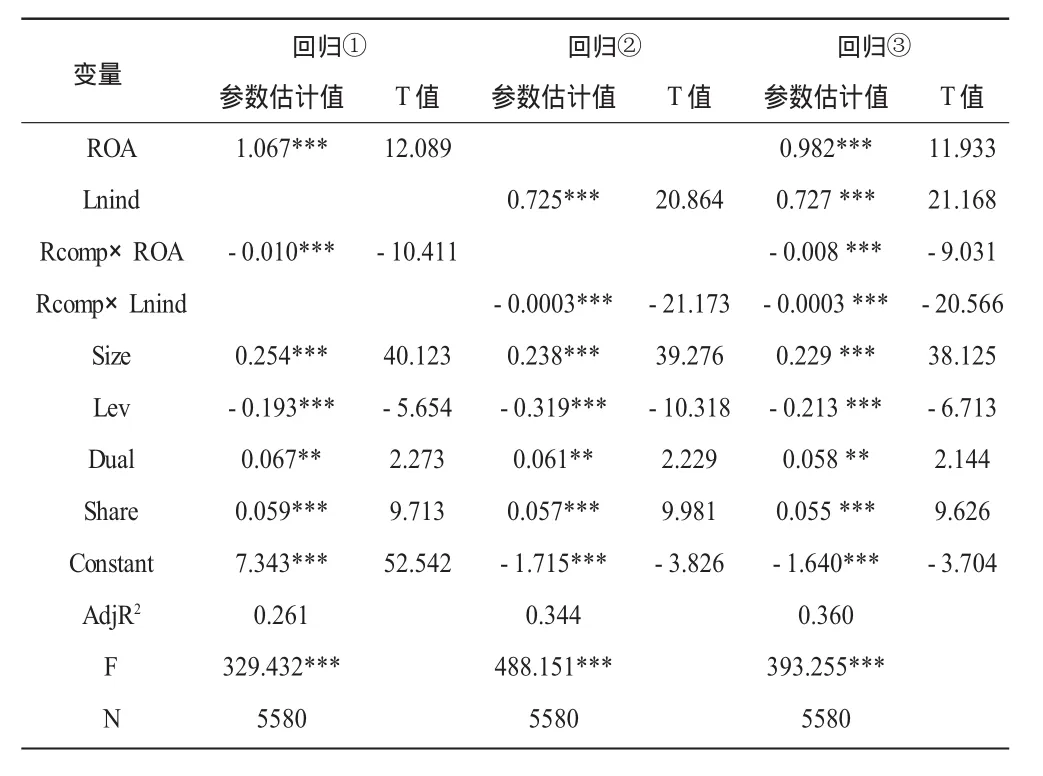

表7汇报了政府薪酬管制的影响。从回归①及回归③的回归结果可以看出,ROA的系数在1%的统计水平上显著为正,表明在政府薪酬管制的背景下,国有企业高管的薪酬仍然与公司业绩正相关;Rcomp与ROA的交叉项在1%的统计水平上显著为负,表明政府的薪酬管制的确削弱了国有企业高管薪酬对公司业绩的敏感性,支持假设3。

表7 政府薪酬管制影响的回归结果

从回归②及回归③的回归结果可以看出,Lnind的系数在1%的统计水平上显著为正,表明在政府薪酬管制的背景下,同行的薪酬基准仍然对国有企业的高管薪酬决策具有参照点效应,高管薪酬水平与同行薪酬参照点正相关。Rcomp与Lnind的交叉项在1%的统计水平上显著为负,表明政府的薪酬管制削弱了国有企业高管薪酬对同行薪酬基准的敏感性,支持假设4。同时,我们发现Rcomp与Lnind的系数为-0.000 3,与其他变量的系数相比非常小,这表明政府薪酬管制对高管薪酬的参照点效应的削弱十分有限。

(四)稳健性检验

为了检验上述统计结果的稳定性,本文主要采用了两种方法进行检验:第一,本文采用滞后一期的高管薪酬作为原来薪酬变量的替代变量;第二,本文用“前三位董事的薪酬总额”代替“金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额”进行研究,回归结果无显著差异。

五、研究结论及建议

本文基于参照点契约理论视角,结合我国国有企业薪酬管制的制度背景,对我国国有企业高管薪酬契约的参照点效应及其经济后果进行了分析,并检验了政府薪酬管制政策对业绩敏感性及同行薪酬敏感性的影响。实证结果显示,我国国有企业的高管薪酬对行业均值表现出显著的参照点效应,且这种薪酬设定过程中存在的参照点效应对公司业绩会产生促进作用。政府的薪酬管制政策会削弱国有企业高管对公司业绩、同行薪酬基准的敏感性,但对同行薪酬基准敏感性的削弱十分有限。

政府进行薪酬管制的目的是基于国有资产管理体制和国有企业改革进程规范国有企业的收入分配秩序,因此,为了在有效激励高管的同时约束高管的行为,本文提出以下建议:

1.充分考虑契约当事人决策过程中的行为因素,并权衡其影响。政策制定方和国有企业在高管薪酬契约的制定和执行过程中,应对契约当事人决策过程中的行为因素,如薪酬契约决策中参照点效应有所考虑,以便达到更好的激励效果。针对高管薪酬的参照点效应的负面影响,如高管薪酬不基于公司业绩的不断攀升等,规制方在制定高管薪酬时要进行权衡。

2.坚持市场调节和政府监管相结合。从实证研究结果来看,我国的国有企业基本已建立起基于业绩的薪酬制度,但国有企业高管与职工的薪酬差距逐渐体现出来。政府的行政介入是解决高管与职工收入差距问题的一条思路,但政府的行政干预缺乏灵活性,会导致高管薪酬对同行薪酬基准和公司业绩的敏感性降低,不利于对高管的激励。因此,长远来看,解决国有企业高管薪酬的问题仅仅依靠政府监管是不够的,在政府监管的同时,还要充分发挥市场的作用。

3.坚持完善国有企业的内部治理机制。政府出台法律法规的目的是通过法律法规有效规范国有企业的收入分配秩序,但我国国有企业收入分配问题仅依靠法律法规的强制规定是不够的。政府政策只能针对我国所有国有企业的普遍情况作出宽泛的规定,可能并不适用于所有国有企业。因此,还需要不断借鉴国际先进的高管薪酬管理办法,从完善国有企业的内部治理机制入手,加强董事会等机构的作用,才能在激励国有企业高管的同时,有效约束高管的行为,形成国有企业高管与企业职工之间的合理工资收入分配关系。

[1]姜爱林.国有企业高管薪酬管理若干问题研究[J].当代经济管理,2008(5):9-14.

[2]权小锋,吴世农,文芳.管理层权力、私有收益与薪酬操纵[J].经济研究,2010(11):73-87.

[3]代彬,刘星,郝颖.高管权力、薪酬契约与国企改革——来自国有上市公司的实证研究[J].当代经济科学,2011(4):90-98,127.

[4]傅颀,汪祥耀.所有权性质、高管货币薪酬与在职消费——基于管理层权力的视角[J].中国工业经济,2013(12):104-116.

[5]Hui C,University B C.Marketization Level,Management Power and Executive Compensation Incentive[J].Science&Technology Management Research,2014:124-128.

[6]李维安,刘绪光,陈靖涵.经理才能、公司治理与契约参照点——中国上市公司高管薪酬决定因素的理论与实证分析[J].南开管理评论,2010(2):5.

[7]徐细雄,谭瑾.高管薪酬契约、参照点效应及其治理效果:基于行为经济学的理论解释与经验证据[J].南开管理评论,2014(4):36-45.

[8]Hart O,Moore J.Contracts as points[J].Quarterly Journal of Economics,2008(1):1-48.

[9]徐细雄.参照点契约理论:不完全契约理论的行为与实验拓展[J].外国经济与管理,2012(11):53.

[10]陈冬华,陈信元,万华林.国有企业中的薪酬管制与在职消费[J].经济研究,2005(2):93.

[11]辛清泉,谭伟强.市场化改革、企业业绩与国有企业经理薪酬[J].经济研究,2009(11):72.

[12]刘星,徐光伟.政府管制、管理层权力与国企高管薪酬刚性[J].经济科学,2012(1):86-102.

[13]张俊瑞,赵进文,张建.高级管理层激励与上市公司经营绩效相关性的实证分析[J].会计研究,2003(9):29-34.