具身认知的两种取向及研究新进路:表征的视角

2015-12-02葛鲁嘉

张 博,葛鲁嘉

(吉林大学 哲学社会学院,吉林 长春 130012)

一、引言

在认知科学的发展过程中,关于心智和认知的观念经历了两次重要的转变。第一次转变是发生在20世纪50年代的“认知革命”,这次革命直接促成了第一代认知科学的诞生,并确立了基于表征计算的研究范式,即将心智看作按照一定规则处理无意义符号的抽象的信息处理器,认知则是对符号进行的计算。但是,以计算机隐喻为假设的认知主义、以神经系统网状结构理论为核心的联结主义均不能克服离身心智的根本缺陷。自20世纪80年代起,一些新的认知观念(诸如具身、情境、动力系统等)开始逐渐涌现并发展起来,认知科学也经历了自身第二次重要的观念转变,即由离身的认知观转变为具身的认知观。与第一代认知科学不同,第二代认知科学主张认知不是发生在大脑中的孤立事件,而是嵌入(embedded)环境中的智能体(agent)的实时的适应性活动(real-time adaptive activity)[1],是在身体与世界动力的相互作用的过程中涌现出来的[2]。具身性、情境性和动力系统三者共同构成了第二代认知科学的观念基础。这样问题便产生了:具身认知与离身认知二者之间是一种什么样的关系?具体来说,具身认知究竟是对离身认知的改进还是替代?

针对上述问题,在具身认知研究内部并没有形成统一的看法,而是分化成两种不同的研究取向:温和的具身认知(moderate embodied cognition)和激进的具身认知(radical embodied cognition)。两种研究取向之间的一个基本的分歧就是表征在认知中的作用,即表征计算对于认知研究来讲是否充分必要。温和的具身认知并不排斥表征计算的观念,而是试图通过引入一些新的概念、方法(诸如行动导向的局部表征、行动-知觉等)来解决表征计算范式中存在的问题,从而对传统的认知研究加以改进。激进的具身认知则对表征计算的观念提出了质疑和反对,认为表征计算的观念在本质上就是错误的,例如,R.Brooks就认为,在构建庞大的智能系统方面,表征是一个错误的抽象单元[3]。在激进的具身认知看来,非表征和非计算的方法更适用于认知研究。随着动力系统理论(Dynamical Systems Theory,DST)的提出,围绕表征问题而展开的争论变得愈发激烈。

二、表征计算范式的困境

心智的表征计算思想,就其哲学根源来说,派生于英美分析哲学的客观主义以及逻辑实证论,可以追溯到笛卡尔的身心二元论和霍布斯的思维形式操作论。按照表征计算的观点,认知被看作依据某种算法或程序对符号表征进行的计算,认知科学的任务就是为心智的各种活动构建不同的算法和程序。由于决定心智的只是算法和程序,因此,身体活动和周围世界在认知过程中只扮演着无足轻重的角色。不能否认,心智的表征计算思想成就了认知科学的辉煌,使得认知心理学在几十年的时间里一直都是心理学研究的主流,人工智能的研究更是使人们相信用人工智能来完全模拟人的智能并非遥不可及。但需要指出的是,第一代认知科学的最大成功和最大失误均在于对符号表征及其计算的假设过于依赖,以至于把“人的智能”与“人工智能”完全等同起来,模糊了心与物的界限[4],这也使得表征计算范式遇到了一些根本性的难题,其中最具代表性的就是框架问题(Frame Problem)和符号接地问题(Symbol Grounding Problem)。

(一)框架问题

框架问题是由J.McCarthy和P.J.Hayes在1969年提出的,最初出现在表征变化世界的情境演算系统中。当个体要对某一情境进行表征计算时,首先要设置一系列的框架公理来规定情境中哪些因素是变化的,哪些因素是保持不变的,从而保证在之后的认知过程中既能够有效地处理情境中的信息,又不会受到不相关因素的干扰。

在模拟人类某些简略的认知过程方面,表征计算范式是成功的,因为我们可以通过设置有限的、少量的框架公理对情境中的无关因素加以排除。但在复制具体的认知过程时,表征计算范式就显得力不从心。这是因为具体的认知活动总是涉及大量的背景知识,甚至与更为宏大的社会文化环境联系在一起。背景环境的复杂性和多样性,导致即使设置大量的框架公理也很难甚至无法有效区分出情境中的无关因素,表征计算的过程也将变得极其复杂,不可避免地会遇到指数组合爆炸问题。如果说计算的复杂性(包括时间复杂性和空间复杂性)只是效率问题,可以通过提高算法的复杂性等方式来加以解决的话,那么丘奇-图灵(Church-Turing)论题则深刻地揭示了存在着不可计算问题,从根本上否定了某些问题的计算的可能性。概括讲,所谓框架问题就是指仅仅依靠表征计算无法有效应对真实世界的复杂性和多变性。造成这一问题的一个基本原因就在于表征计算范式将认知与行动看作是两个离散的、独立的过程,只有当关于环境的内部表征和关于行动的计算指令被建立后,行动才能被执行。这就意味着身体活动和环境并不能够对认知过程产生影响,从而忽视了身体与环境因素在认知过程中所能起到的作用。

(二)符号接地问题

符号接地问题实质上就是符号如何获得意义的问题。意义在认知活动中处于中心地位,认知活动本身就是创造意义的过程。因此,任何认知理论都必须对意义的本质加以说明。表征计算范式所持有的是一种客观主义的意义观:意义既独立于主体,也外在于主体。也就是说,意义的获得与符号的操作者毫无关系。那么意义究竟是如何产生的呢?客观主义的意义观给出了两条途径:第一,意义就是符号所计算的东西,由符号间的关系决定,人之所以会有有意义的认识,只不过是外界所谓意义的联系投射于人脑的结果;第二,符号是对于外部世界的内在表征,意义只是符号与世界之间的某种抽象关系,是在使用符号指称外部世界时获得的[5]。

J.Searle的“中国屋实验”[6]却表明仅仅通过无意义符号之间的联系,并不能够使得表征计算过程获得意义:如果只是凭借着符号间的联系就能产生意义的话,那么必然会得出J.Searle懂得汉语的结论,而事实上“中国屋”内的J.Searle完全不懂汉语,汉语对于他来讲只是一些无意义的符号,他所做的只是根据相应的规则对这些无意义符号进行操作。但是对于“中国屋”外的汉语使用者来说,J.Searle却好像是懂得汉语的,这是因为汉语使用者赋予了J.Searle操作的符号以意义,这种意义是外赋的,而非内生的。符号接地问题的实质就是智能体如何依靠自身获得符号和符号结构的意义,而不是依靠外在的观察者[7]。

三、温和的具身认知

表征计算范式所遭遇的困境表明:心智不能仅仅是一种抽象的算法或程序性的存在,还必须是一种身体性的存在;智能体与世界也并不是一种单向的表征关系,而是一种互为因果、相互决定的耦合(coupling)关系。这就决定了认知研究只有引入新的概念、方法和工具,才能更好地理解大脑、身体和世界之间的复杂的相互作用。温和的具身认知接受了上述的观点,认为符号表征对于刻画认知是不充分的,但并不否定表征计算在认知研究中起到的作用,而是试图引入一些新的概念、方法和工具,通过降低计算复杂性、拓展表征的含义等方式来解决表征计算范式中存在的问题,将身体运动和环境世界纳入认知研究之中。

(一)行动导向的局部表征

在传统的认知科学看来,表征是对环境的全面、客观的描述,并且表征活动是以绝对空间为参照点的。但是,这种理解表征的方式很难突破计算复杂性的瓶颈,导致框架问题难以解决。行动导向的局部表征(action-oriented local representation)[8]则并不是对环境的客观和全面的把握,而是以智能体的身体为参照点,对环境进行的局部表征,并且这种表征往往是指向某种明确的行动的。由于这种类型的表征并不需要把握环境中的所有信息,因此并不会对运行时间和计算空间提出过高的要求,从而大大减轻了计算的负荷。事实上,在大多数的情境中,智能体只需要依赖简单的环境线索便可以有效完成特定的认知任务。例如,在寻找某一物体时,通常只需要关注该物体的某一个或某几个属性(比如颜色、形状等)就可以有效地完成识别。当然,行动导向的局部表征只是在某些情境下是有效的,但恰恰是这种有限的有效性却反映出了认知系统中的普遍特征,也很好地说明了身体运动在简化认知信息加工方面所发挥的作用。

(二)认知行动

D.Kirsh和P.Maglio用“认知行动”(epistemic action)的概念来说明行动在认知过程中起到的重要作用[9]。他们认为,在现实生活中行动往往比表征计算更为便捷,能够更为有效地帮助智能体完成某些认知任务。例如,在日常生活中,人们经常通过说出或写出的方式来帮助自己提高记忆的效果。所谓认知行动,就是一些外部的身体动作,智能体通过完成这些动作来简化内部的表征计算,并使得计算更为便捷、可靠。也就是说,认知行动将身体行动看作了认知任务解决过程的一部分。认知行动的主要作用就是减轻表征计算的复杂性,它的实现方式主要包括三个方面:第一,减少涉及心理计算的记忆量,即空间复杂性;第二,减少涉及心理计算的步数,即时间复杂性;第三,减少心理计算错误的概率,即不可靠性。需要指出的是,与行动导向的局部表征相同,认知行动也不是普遍有效的,而只是在特定的范围内有效。

四、激进的具身认知

与温和的具身认知不同,激进的具身认知认为建立在功能主义基础之上的表征计算概念是对认知的不真实刻画,在本质上就是错误的,应当予以抛弃,转而寻求新的概念、方法和工具来对认知现象加以研究。支持这种观点的证据主要集中在动力系统理论方面的研究。

(一)动力系统理论与强耦合观点

相比于第一代认知科学,第二代认知科学最具革命性的变化集中体现在对于动力系统理论的引入。动力系统理论本身是一种用于描述系统演变过程的数学工具,认知的动力假设便是动力系统理论在认知研究上的应用,它为认知提供了一种实现的机制。

传统的表征计算范式将认知看作一个符号表征的计算系统,并且这个系统是自足的、无身体和无世界的,其功能只不过是把输入的表征转化为输出的行动。认知的动力假设则与表征计算范式的观点完全不同。认知的动力假设将大脑、身体和世界看作一个统一的认知系统,系统中的变量以一种连续且同时的相互作用、相互决定方式共同变化。这就意味着环境的变化必然会引起智能体自身状态的改变;反过来,被影响的智能体的状态又以同样的方式来引发环境的变化。这种耦合如此之强,以至于在智能体和环境的连续且同时性的变化中,不可能有独立出现的介于感觉输入和运动输出之间的大脑中的表征的序列加工过程。这就是认知动力系统中的强耦合观点。

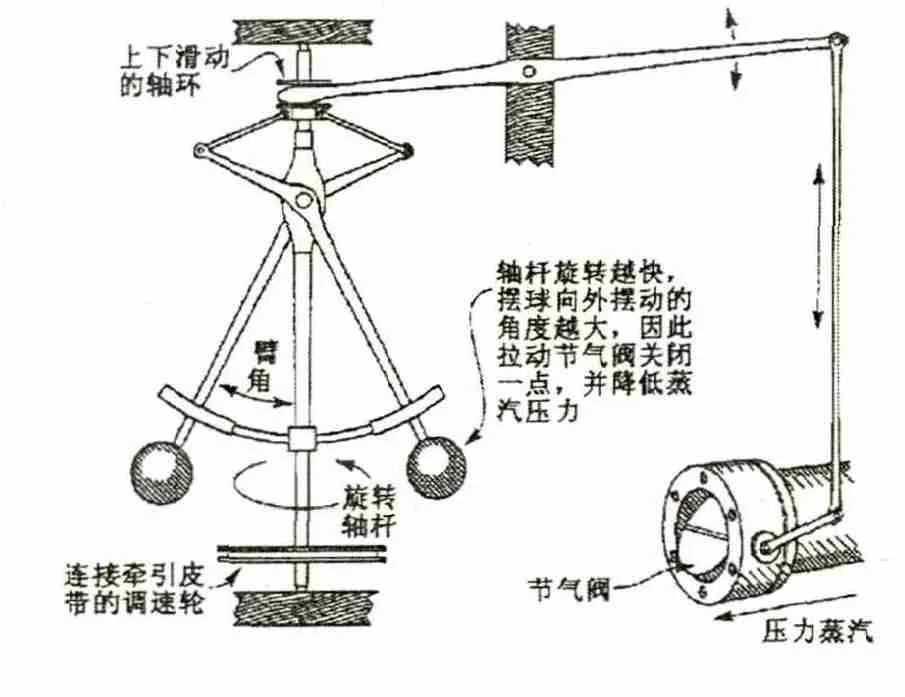

Van Gelder用瓦特离心调速器(Watt Centrifugal Governor)的例子来说明这种强耦合的观点。瓦特离心调速器(图1)是一种用于调节或控制蒸汽机动力的实时变化的机械装置,通常与蒸汽引擎连接在一起,其工作原理可以概括如下:当调速轮速度低于预定速度时,节气阀打开,蒸汽机动力增加,调速轮速度升高,臂角变大;当调速轮速度高于预定速度时,节气阀关闭,蒸汽机动力下降,调速轮速度降低,臂角变小。

在表征计算范式看来,瓦特离心调速器的调速过程是一个离散的、序列的算法流程,可以描述为[10]:

图1 瓦特离心调速器

(1)测量调速轮的速度。

(2)将其与预定转速进行比较。

(3)如果没有差异,则返回步骤(1),否则,

(a)测量当前蒸汽压力;

(b)计算蒸汽压力的预定调节量;

(c)计算必要的节气阀的调节;

(4)调节节气阀。

(5)返回步骤(1)。

上述算法流程体现了表征计算范式对于认知过程进行还原的一般形式:即感知—模型—计划—行动(sense-model-plan-act)[11]。然而瓦特离心调速器调节节气阀的实际的过程与表征计算的方式完全不同。瓦特离心调速器的调节是通过系统中各组成部分之间的耦合的相互作用“自组织”实现的。以臂角和调速轮速度为例,为了实现动力系统动态调节的稳定性,臂角和调速轮速度就不可能彼此作为完全外在的参数出现在系统中。在臂角连续调节着调速轮速度的同时,调速轮速度也在连续调节着臂角。这种耦合的关系也决定了我们无法用一个参数去表征另一个参数。例如,如果我们想用臂角去表征调速轮速度,那么调速轮速度必须是独立于调速器系统的变量,否则,臂角在表征调速轮速度的同时,还需要表征自己。因此,强耦合观点认为用表征计算的方式来解释调速器系统的动力变化是失败的。也正因为智能体与环境是耦合的,因此不可能存在第一代认知科学中所强调的完全独立于环境的认知主体,当然也不存在完全的表征。但这是否意味着在动力系统中完全不存在表征呢?

(二)不完全表征

让我们来想象两种情境:第一种情境,你的手里抓着一只苹果;第二种情境,苹果被放在了你的身后。在两种情境中,你都需要回答苹果是什么形状的问题。在第一种情境中,由于苹果始终在你的手里,也就是说你始终与苹果保持着持续不断的耦合的相互作用,所以不需要借助关于苹果的内部表征而只需用苹果本身就可以回答苹果形状的问题;但在第二种情境中,由于苹果不再呈现在你面前,要想回答苹果形状的问题就必须借助于表征。事实上,即使在第一种情境中,我们依然可以借助表征来回答苹果形状的问题。由于具备了心理表象和语言的能力,智能体拥有了相对独立的内部世界,这使得智能体可以通过操作符号表征来完成认知活动,而无需始终与环境保持持续不断的相互作用。也就是说,智能体与环境之间的耦合关系可以被部分弱化。因而,表征也能够存在于动力系统之中,只不过这种表征是不完全的。A.Clark将这种不完全表征区分为弱内部表征(weak internal representation)和强内部表征(strong internal representation)两种形式[12]:弱内部表征只能提供有关表征对象的即时的感官信息,并且一旦智能体与表征对象的相互作用停止,弱内部表征便会消失;强内部表征则能进行离线(off-line)操作,用于完成诸如计划、想象等抽象的信息加工过程。

无论是温和的具身认知还是激进的具身认知,都是在传统认知研究表征计算范式困境的基础上进行的新的探索。温和的具身认知并不否定表征计算在认知研究中的作用,而是尝试引入一些新的概念、方法对其加以改进;激进的具身认知则认为表征计算在本质上就是错误的,应当予以抛弃,动力系统理论才是研究认知的最理想工具。在坚持具身认知理论的一般性观点的前提下,研究者认为表征仍然是智能体认知世界的重要方式。因为表征,智能体才拥有了相对独立的内部世界;因为耦合,内部世界的独立性又始终是相对的。智能体没有完全的独立性,却有相对的独立性;智能体没有完全的表征,却有不完全的表征。符号表征对于认知来讲并不是充分的,但却是必要的。温和的具身认知与激进的具身认知并不是对立的。应当说,激进的具身认知研究只是全部认知研究谱系中的一个片段,无论它的主张最终是成功还是失败,都对于认知科学的研究起到了积极的推动作用。

[1]李恒威,黄华新.表征与认知发展[J].中国社会科学,2006,(2):34—45.

[2]Thelen E.,Schöner G. & Smith L.The Dynamics of Embodiment:A Field Theory of Infant Perseverative Reaching[J].Behavioral and Brain Science,2001,(24):1—86.

[3]Brooks R.Intelligence without Representation[J].Artificial Intelligence,1991,(47):139—159.[4]李其维.“认知革命”与“第二代认知科学”刍议[J].心理学报,2008,(12):1306—1327.

[5]LakoffG.& Johnson M.Philosophyinthe Flesh:TheEmbodiedMindandItsChallenge to Western Thought[M].New York:Basic Books,1999.

[6]Searle J. Minds, Brains, and Programs[J].Behavioral and Brain Science,1980,(3):417—424.

[7]徐献军.具身人工智能与现象学[J].自然辩证法通讯,2012,(6):43—47.

[8]Ballard D.H. Animate Vision[J]. Artificial Intelligence,1991,(48):57—86.

[9]Kirsh D.& Maglio P. On Distinguishing Epistemic from Progmatic Action[J].Cognitive Science,1994,(18):513—549.

[10]VanGelderT.WhatMightCognition Be,If NotComputation? [J].JournalofPhilosophy,1995,(92):345—381.

[11]Brooks R. New Approaches to Robotics[J].Science,1991,(253):1227—1232.

[12]Clark A.The Dynamical Challenge[J].Cognitive Science,1997,(21):461—481.