周信芳之子周英华:Mr. Chow的三重生活

2015-12-02刘莉娜

文/本刊记者 刘莉娜

周英华在画展开幕式

周英华和家人合影。左起:周少麟、周采藻、周英华、周信芳、周采芹、周采蕴

“作为一个在上海长大的孩子,在我相信的众多事物中,我对两条无可争辩的事实最为深信不疑。一个是我的父亲,周信芳,他是史上最伟大的演员;另一个就是我的祖国,中国,是世上最伟大的国度。”当戴着标志性黑边圆框眼镜的周英华用并不纯熟的普通话说出这一句开场白后,他陷入了几乎有半分钟那么长的沉默。

这面对面的沉默让人有些尴尬,于是我看向他,试图衔接话题,却吃惊地透过玻璃镜片看到他已然垂泪,正默默屏息想要控制——之后的对话里,只要说到祖国,说到家乡,说到父亲,他随时随地都会流下眼泪——这简直有点吓到我,要知道这位年逾70却穿得一身好品位的周先生虽然在国内被介绍“周英华”时还要补充一句“周信芳的儿子”,但他可是西方世界里几乎最广为人知的中国人,他用自己的姓氏命名的中餐厅“MR CHOW”让无数欧美的名流政要趋之若鹜,他乐于用美食结交艺术家的故事更是广为流传,这位“纽约餐饮巨子、收藏家和社交名流”拥有太多传奇,却没想到内心里依然住着一个12岁去国离家就失去了一切的小男孩,时时在哭泣。

可以说,周英华的传奇人生可以用他的三个名字来划分:在他还是“周英华”的童年时期,在父亲周信芳的影响下,这位周家的小公子对京剧怀有很大的热忱,曾梦想成为一名伟大的戏剧艺术家;然而命运将他引向了不同的方向,12岁那年周英华被送到伦敦,改名为“Michael Chow”,从此再也没有见过父亲,直到他逝世很久才从西方的报纸上读到这个消息,这个时期他失去了熟悉的一切——家人,语言,文化,甚至自己的名字,孤独无助地流浪在异乡世界;之后他创办了“MR CHOW”,这家用他的家族姓氏命名的中餐厅完美地融合了他身上所有东方和西方的元素,成为不同人群、不同文化形态交汇碰撞的场所——在那里,西方的政要和明星们隔着桌子品尝最高尚的中国菜,而年轻的无名艺术家也可以用自己的才华换得餐厅主人Mr.Chow的礼待。作为一个眼光独到的艺术品收藏家,周英华因此结交了很多后来声名显赫的大艺术家,英国艺术家彼得·布莱克就曾为周英华创作个人肖像以换取MR CHOW餐厅的座位,而著名的波普大师安迪·沃霍尔也是在MR CHOW与他结识,后来为他创作了那幅著名的肖像画;而当他让“MR CHOW”成为西方世界最响亮的一张社交名片之后,他又回到了自己出生的地方,上海,重新用回了12岁之前的那个名字和继承自父亲的“麒派”,拿起画笔,把之前三重生活里的每一个自己都浓墨重彩地调配在一起,画出了一个全新的“麒派画家周英华”。

Michael Chow:失去王冠的小王子

1939年,周英华出生于上海,父亲是京剧大师周信芳,母亲是上海滩首屈一指的混血名媛、裘天宝银楼的三小姐裘丽琳。和梅兰芳同龄、号称“麒麟童”的海派京剧大师周信芳7岁就以老生成名,在少年变声期“倒嗓”,但他反而因此独创了唱腔古朴沉郁、念白和动作大胆创新的“麒派”表演艺术,不仅袁世海等京剧演员表示受其影响,就连金山、赵丹等电影演员都直言从麒派艺术当中受益匪浅。“阿拉爷在台上,是要啥有啥。”如今的周英华满口流利的英文,普通话说得磕磕绊绊,可回忆起父亲,一口幼年时期就烙印于记忆深处的老式上海话却脱口而出毫不生分:“那时的戏园子很高,父亲吐字很清晰,一定要让坐在三层楼上的人都能听清楚。倒嗓之后,声音回不来了,他的台词便不再只是背诵,而是变成激荡人心的演讲。他的步伐也不再只是对人物动作的模仿……他还从美国电影明星约翰·巴里摩亚那里学到拍摄背影的技巧,放到《追韩信》里。你看,胡子越厚就越难演,袖子越长也越难,tangceicei,他的鼓是最重的!很多人以为麒派就是有力气、有劲,不是的。麒派很难,它的精髓是即兴和掌控,这两点是对立的,但麒派找得到那条微妙的分界线。”

幼年离家的周英华一直珍藏着父亲的若干照片

已逝兄长周少麟(原名菊傲)在回忆录里说,弟弟英华幼年患有哮喘,格外得母亲怜惜;而他又聪明又活跃,每看完一部电影回来,能学得活灵活现。对此,周英华只记得那是一段顽劣又幸福的童年:因为从小患有严重哮喘,周英华没有在学堂念过一天书,又因为年幼体弱,母亲对他很是宠溺。“我是那种娇生惯养的孩子,家里总是有很多的大夫、仆人,可我还老对他们不满意、挑刺。”但记忆里的父亲却是不苟言笑的。“他很少在家。若他坐在席上吃饭,我一声都不敢吭的。”周英华说。“父亲很严厉,他回来吃饭,我们都会把好菜留给他吃。他总是快快地吃三碗,吃好,走掉了。接着我们就哇一下,上来抢好菜。尤其是我和弟弟英华,经常打来打去。”二姐周采蕴这一次全程陪同弟弟的上海之旅,说起这段她朗声笑了,“只要一听到他来书房的脚步声,我们就赶紧嗖地跑掉了。不过他高兴的时候,也会抱着亲吻我们几下。”

父亲的柔软并不常见,然而在周英华的记忆深处,不知是幸或不幸,关于父亲的最后的记忆恰恰是父子俩一生里唯一亲密相处的那段短暂时光——虽然没有跟着父亲学过一点京戏,但在离开故国前,周英华有过宝贵的两周时间和父亲朝夕相处。“很可能他知道我即将远行,觉得应该多和我在一起,所以那两个星期从早到晚他都把我带在身边。我们一起去剧院,他给我展示他如何排练和表演,他对他的事业的热爱……就算是身穿重达300磅(270多斤)的戏服,他在舞台上都那么轻松自如。那是真的‘入戏’!父亲对技艺掌握得那么娴熟,到最后,技艺全抛掉,只是表达,发自内心的表达。”也许周信芳自己都不知道,这短短的两周相处对幼年的周英华产生了多么大的影响——比起模仿父亲做事,更重要的是,从他那里学会了做事情的方法。“许多年之后,当我试图寻找我自己的道路,我只想成为我父亲那样的人,所以很自然的,我期盼自己也能追随他的足迹成为一名京剧演员。但当我在伦敦流离失所的时候,这个梦想也破灭了。”

孩子们与父辈的人生轨迹,在1950年代初分开。1952年,13岁的周英华和16岁的周采芹告别了长乐路788号那幢三层楼的法式洋房,被送到伦敦,此后再也没有见过父亲。事实上,除了长子周少麟,周家其余五个孩子都被有四分之一苏格兰血统的母亲裘丽琳送到了英国或美国。“既然你们的父亲名声显赫,母家也家境殷实,为什么一定要把年幼的你们一个个都送出去呢?”这的确是我所不能理解的。“我们很小的时候就知道我们都要出国的。我爸爸再有名,都是戏子啊……你们年轻人不知道从前的戏子意味着什么……他们的出发点是好的,为了让我们有更好的教育。不过后来我们再也没有通过信,没有过任何交流。”提到这一段,周英华又哑了嗓子,湿了眼眶。1970年代,Michael Chow已在海外站稳脚跟,并不知道国内的父亲在牢中坐监,母亲先是扫街,接着被斗,病故。哥哥少麟入狱5年,父亲也在几年后病逝。这一连串的伤心事,在周英华的脑中全是破碎的记忆。“所有的事情都是过了很久才断断续续从国外的报纸新闻里得知,我从没有一个合适的悼念期来怀念他们。”

周英华(Michael Chow)在1960年代

但13岁离家那一年的周英华并不知道自己将从此失掉故国的一切,甚至这个名字。匆匆离家的姐弟俩从上海到香港,坐了3天3夜的火车,接着在香港待了6周,又在香港到伦敦的船上生活了30天,然后——“一到伦敦,大事不好。”初到伦敦的周英华很快发现自己的世界完全被颠覆了,那是二战后刚过几年,帝国首都连食物还是统一配给, 改名为Michael Chow的他在寄宿学校里成绩平平,学校冰冷的浴室、乡间的晨跑苦训和难吃的土豆熏肉也没给他留下什么好印象。 “在中国,我是周信芳的儿子,身边满是名车、家仆,人人都想了解我的家族。在英国,我是nothing。”一夜之间,他成了失去王冠的小王子,梦里的宫殿睁眼全是瓦砾,生存才是头等大事。于是,被忽然抛到另一个世界的姐弟俩试图通过戏剧、电影、绘画、建筑等艺术形式安身立命,同时在灵魂深处与父亲相连。但在20世纪五六十年代的伦敦或纽约,一个中国人想要在主流艺术界站稳脚跟极其艰难,因为当时的祖国不够强大,中国人在西方时时受困于不平等的世俗眼光——即使到今天,“记仇”的周英华还一直强调,无论在他早年开餐馆还是如今的绘画事业中,反对“种族歧视”都是一个强烈的动因。而具体周家姐弟会遭遇什么样的歧视呢?周采芹曾在自己的传记《上海的女儿》中记过一鳞半爪:“有一次去租公寓,只因为我是个中国人就被拒绝了。我当时就像挨了一记耳光一样,满脸通红,觉得自己什么错误也没犯却要受此侮辱。我从这件事中学到了不少东西,真正体会到那些看着公寓窗户上写着‘爱尔兰人和有色人种不必申请’的人,心里会是怎样的痛。”

初到伦敦,父亲的地位从巨星变成不为人知,祖国也被人误解,周围的人普遍认为中国人是最卑微的,而中国是一个“早已没落的异域国度”。少年周英华为此心碎,试图在艺术中找到安慰。在1956年及随后的一年里,周英华分别在圣马丁艺术学院和汉默史密斯房屋与建筑学院学习绘画和设计。他感到视觉艺术是一种可以自如地表达自己的语言,在这个时期里他给发廊做室内设计,拍过电影,参加了三人展,甚至举办了个展。最红的时候,伦敦的地铁海报上都是他的名字。但逐渐“融入”西方的周英华仍然深深感觉到黄皮肤不被接纳的彻骨冰凉。更何况,有一个那样伟大的父亲,周英华又怎么甘于忍受这种毫无道理的轻视与不公呢?“我需要得到认可,需要被尊重以及被崇拜,这听起来似乎赤裸俗鄙,但一直是我这个在西方的没落中国人心底最强烈的欲望。” 于是在绘画之外,他迅速找到了另一个更直接有效的通道——建立属于自己的餐饮帝国。

MR CHOW:用中国文化让外国人服帖

周英华是一个相当开放但又很难真正直面提问的受访对象,比如说当你前一秒还在为他的泪水动容,后一秒他就乐呵呵地对着你用蹩脚的普通话讲奇怪的段子——“要是像白雪公主对着魔镜问,谁是世界上最爱国的人?那一定是我了!”段子虽然奇怪,重点倒是没有错;且不说他第一个女儿的名字就叫China Chow(周佳纳),他那巨大而闪耀的餐饮王国“MR CHOW”也正是以“高尚雅致的中国菜”征服西方的——在他之前,这几乎难以想象。

“那个时候中国最好的东西在我看来就是两样:京剧和中国菜,完全可以征服世界,但那时欧美的中国餐馆却是俗气的代名词,充斥着廉价的假冒古董,我决定改变这一切。”在经历了一系列被拒于西方主流社会的冷酷现实之后,对父亲所代表的中国文化的崇拜和自己因为中国人身份而在西方遭受的边缘化形成的巨大落差,让周英华因此萌生了创办高端中国餐厅的想法,想要让西方人从日常生活休戚相关的饮食文化开始了解中国并尊重中国。1969年,在无人看好的情况下,第一家MR CHOW餐厅在邻近哈罗德百货的Knightsbridge区开张,餐厅用纯欧洲式的装潢和服务包装中国菜肴,侍应生中没有一张东方面孔,全是漂亮的意大利后裔。很快,人人都爱上了MR CHOW里的“中国风”:京派烤鸭、现场表演拉面绝技是店里的招牌,而上等的银器、爱马仕的菜单封皮、阿玛尼亲赠的燕尾侍者制服……这些被他称为boutique的风格,今天看来或许不算出奇,但放在三四十年前,却是让见多识广的伦敦人和纽约客也开了眼界。

鸡蛋、美元都能成为画中的元素

周英华就这么用一流的中餐大厨、意大利的服务生、匈牙利的经理,雄心勃勃地要改变中餐在海外廉价、低贱的地位,而他也确实做到了。从伦敦、纽约、洛杉矶到拉斯维加斯、迈阿密,MR CHOW如今一共开有6家店,每一家都是所在城市的时尚艺术地标、上流社会符号。参加过MR CHOW纽约翠贝卡新店开张的诗人翟永明对店中的摆设回味悠长:“比如周先生亲自挑选了一种有中国风格的圈椅,最精彩的部分是椅背的高度,它和餐桌的高度相同,这是考虑到人未就座时的视觉效果。你会觉得这椅子是餐桌甚至是这房间的装饰的一部分,而不是一眼望去只看到突兀的椅背。椅背和椅腿是弧形的,为了不绊到客人的脚。哪怕你并没有注意观看,你的身体也能够体会到那些细节……”而同样被迷住的还有那些西方世界的政要、明星和艺术家们,其中以最后一类人的故事最为传奇,比如约翰·列侬遇刺前的最后一餐就是在MR CHOW,又比如6家餐厅里挂满墙的名人真迹中很大一部分都是他们籍籍无名之时得到周英华的欣赏,用作品换取一座难求的晚餐得来的——而他则把这些朋友为自己画的肖像通通挂在餐厅墙上,这渐渐成为MR CHOW最具标识性的装饰风格。

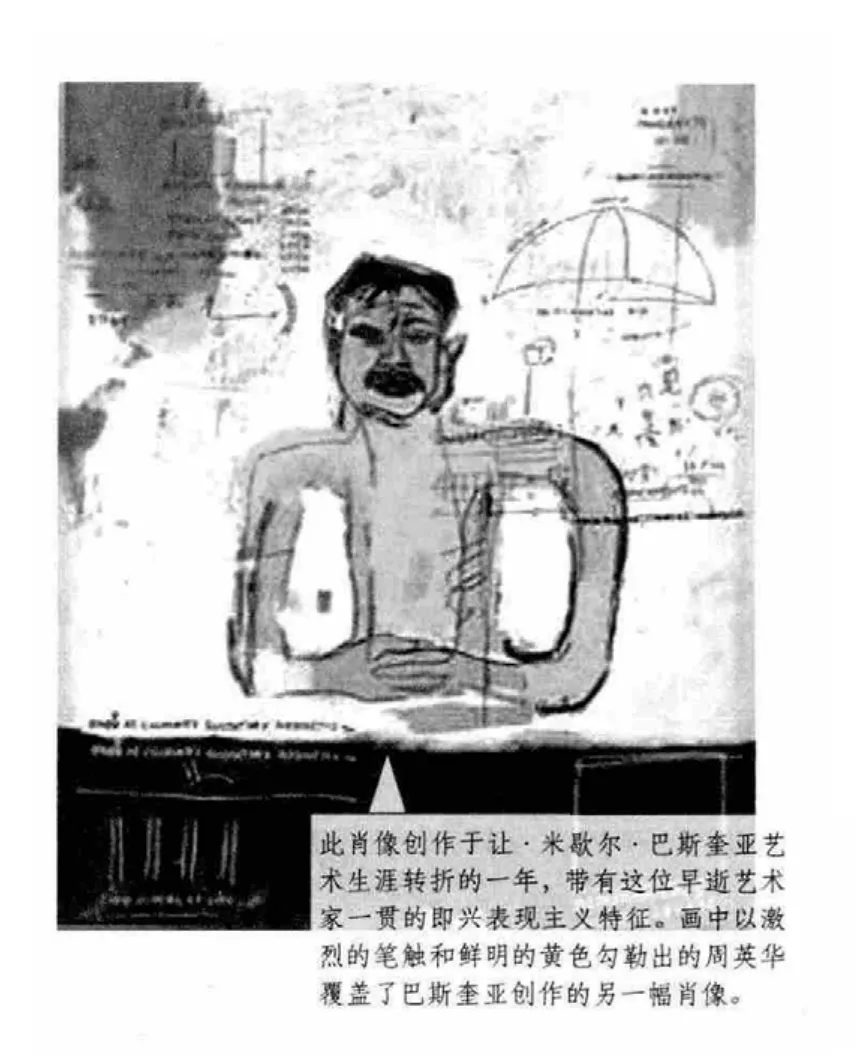

第一幅肖像来自波普先锋彼得·布莱克。“我特别希望他用种族因素的内容来讽刺种族主义,结果他把我画成两位摔跤手的黄种人经理,身边是一个中国拳手和一个意大拳击手,下面配上虚拟的名字,画框底部还挂着很日本味的风铃——英国人就是分不清中国人和日本人嘛,很混乱搞笑,但这幅画成了经典。” 周英华和年轻艺术家巴斯奎特也惺惺相惜,“我们都是有色人种,对种族主义感同身受。巴斯奎特是个天才,他那时经常过来问我问题,我比他大,阅历比他多,他当我像父亲一样。”而那幅安迪·沃霍尔去世前两年特别为他创作的肖像画更是价值连城,“安迪问我想要一幅什么样的肖像。我回答他说:‘我想让画面看起来闪闪发光,色彩不要太多’。”在那些才华和酒精共醉的青春年代,周英华“慷慨”地让未成名的年轻画家们以画作代替餐费,成了纽约一景。他亦通过这些肖像画重建了自己的精神宇宙,也借此强化这个高度风格化的世界中的主角身份。今天,MR CHOW里的这些藏品让最好的博物馆都要艳羡——“几乎所有给我画画的艺术家后来都出名了,我也不知道是他们幸运,还是我的眼光好。”

如今的周英华,是纽约名流,成功商人,艺术品收藏家,人人认识他是MR CHOW的老板而非“周信芳的儿子”。然而这些华丽的身份之下,周英华的一颗本心却显得尤为简单赤诚:“我填补空虚的愿望和克服自卑的需求促使我立志要向西方人展示中国文化的辉煌,而我能想到的仅有工具就是我们的餐饮。我需要将中国人的美食和西方人熟悉的餐饮文化元素融为一体,因为在熟识的环境中往往会使人们头脑中的种族偏见被淡化。所以我以餐厅的形式建筑了一座蕴含中国文化精华的‘圣殿’,那个时候我并没有意识到,我对这项事业付诸的热情就来自于我与我父亲共度的那两个星期。比起模仿他所做的事,更重要的是我学会了他做事情的方式。我明白了麒派的精髓不仅仅是一种表演方式而是一种生活方式。在我一生所做的一切事情中,我都默默地在实践着这一点。”而在这一系列奥德赛式的自我觉醒和重返家园的精神探索之下,“Michael Chow”也终于得以把“MR CHOW”作为载体,对接上了自己12岁以前作为“周英华”的那一段人生——“我整个一生都在努力创造某种可以让我儿时所熟知的那个非凡世界重现的东西。”

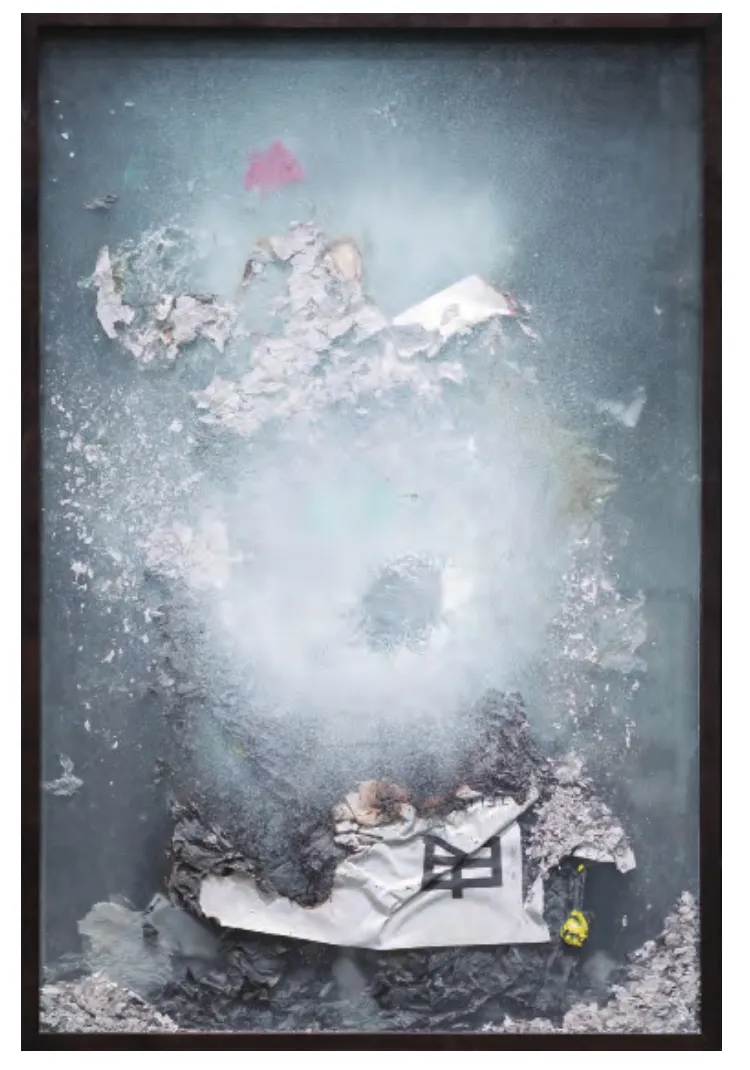

2015年4月10日,周英华在上海当代艺术博物馆著名的“大烟囱”里完成了20幅“火焰之作”

“把餐厅叫作MR CHOW也是为了纪念你的父亲么?”感动于眼前这位数次泪目的七旬老人的赤子之心,我问出这样的问题,而周英华一秒钟擦干眼泪开始耍宝:“为餐厅起这个名字啊,就是为了让西方人都要尊称我为‘先生’呗,‘周先生’的菜就是贵就是高级,看他们还有谁勿服帖!”

周英华:成为麒派画家是DNA里的使命

“我的父亲通过京剧为中国贡献了他的一生。作为他身处异国他乡的孩子,我感到自己对父亲和祖国的认识从未达到我希望达到的深度。我一生都致力于通过弘扬中国的文化与我的父亲和我的祖国重建某种关联,很幸运的是,在我的朋友和家人的支持下,在50年并不平静的中断后,我以‘麒派’的方式重拾绘画,并以这种方式拉近了与父亲的关系。”今年是周信芳先生诞辰120周年,选择这样的时机重归故乡上海开办个展,周英华坦言对于自己“这是一场耽搁良久的旅程”,也因此,在海外以Michael Chow为名生活了大半辈子的他,这一次不仅在展览中使用回本名“周英华”,更将自己的绘画风格定为“麒派”。“他很像父亲。”对此二姐周采蕴很感慨,“艺术禀赋上是,而且两人个性都很强,很认真。我父亲说:我在唱戏,我在改革京戏,我的声音要让你们听见!他只要在台上,是永远不可能被人忽视的。而Michael是说,我在画画,我要你们看见,我是个艺术家!在这点上,他们如出一辙。”

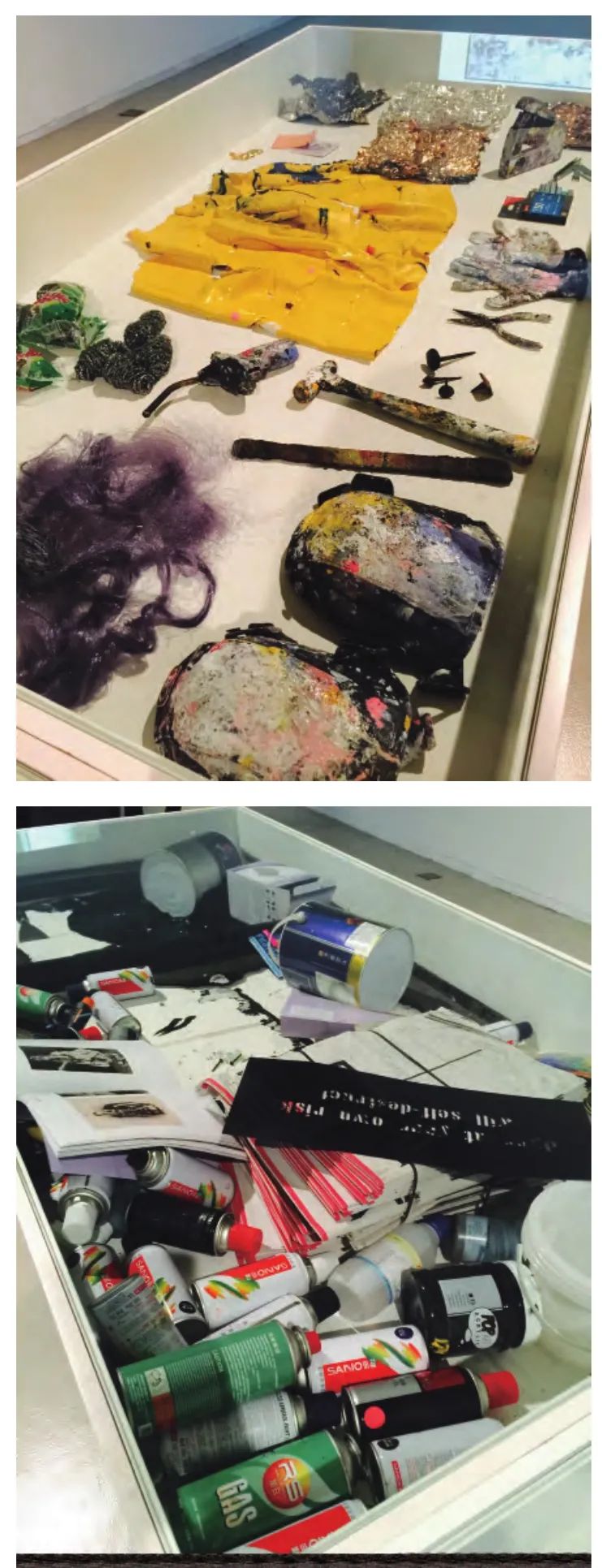

其实,自从年少时为了生计和尊严开出第一家MR CHOW开始,周英华就放下了画笔,如今时隔半个世纪,不论在世人眼里已经获得多大的成功,他的心底总有一块空缺和遗憾,那是只有画笔才能填补的。于是,就在几年前,韩裔妻子Eva有一天回家,忽然发现丈夫的行为有点神秘。“好像是2012年的夏天。我从欧洲回来。一进门,他握着我的手,把我引到家里一个角落,一幅8英尺×6英尺的抽象画——他为我创作的。那幅画当时就激起了我身体的某种反应。我看着那张画,觉得他找到了他自己。”而在周英华自己的回忆里,“那个瞬间,就像中国人说的一气呵成。我知道我成功了。”于是,仿佛又一次触动了很多年前按下的那个“暂停”键,周英华一朝重拾画笔,喷薄的创作欲就完全停不下来了。而他的绘画也受到了前洛杉矶当代艺术博物馆馆长杰弗瑞·戴奇的鼓励,后者认为他的创作非常独特——因为周英华的创作是将各种颜料、牛奶、熔解过的金属等泼向画布来作画的,然后用蛋黄来涂抹,用海绵吸收,最后用钉枪把手套、网布、自己穿的牛仔裤、美钞等等钉在画面之上……其中最华丽的绘画材料当数那些价值不菲的金箔和银箔了,每当周英华向大家介绍展品里体量最大的《白极之外》时,都要一本正经地“警告”大家:“这上面我融的黄金大概得要1万美金吧,具体看当时的市价了,你们不要偷偷把它挖掉哦。”于是参观周英华画展就衍生出了新的乐趣——找一找这幅画里到底有些什么“料”。比如记者本人就找到过半截烧焦的橡皮手套、两个带壳的鸡蛋、一枚太阳煎蛋、海绵、钢丝球、吃空的薯片包装袋、一截衬衣的领子、还有一小包用塑料袋扎起来的美元现金!真正是只有你想不到的,没有他用不上的。

对于这样的创作风格,周英华解释说:“我的生活是拼贴(collage),我的画也是拼贴。看起来整幅画很乱,其实每一寸都在控制之中。就像我所理解的‘麒派’,麒派是一个小宇宙,艺术到了一定程度,不能再用国界去界定,而是变成人性共通的东西。我的绘画,是在欧洲受训,然后在美国受到当代艺术的影响。但在内心深处,我是中国的,在最深层次,我是麒派的。麒派艺术是表现主义的,和贝多芬、梵高一样。”在周英华看来,父亲周信芳在京剧领域的那些创新,正是自己在美术领域所践行的,他亦非常享受自己的那些独家创意:收集各种所能想到的材料,在巨大的画板上看似随意却又有心地散布开来或者用钉枪固定,当一切就位之后,再用塑料膜把画板和画板上那些仿佛杂货铺一样的素材都包起来,最后用喷枪点燃它们,让它们变形、扭曲、融化、融合,最后冷却,成为一幅艺术品。一幅尺寸巨大的画板往往需要打上千个钉来固定材料,最后阶段更需要手持喷枪长时间的在高温下工作,但年逾七旬的周英华从不借助任何助手,全都自己徒手完成,“我经常一整天戴着护膝在画布上爬来爬去地钉钉子,邪气吃力(特别费力)”,以至于堂堂MR CHOW的老板现在随便撩起袖子就是一手的伤痕,“手腕这里的烧伤也是这一次在上海作画的时候留下的。”但周英华乐在其中:“我喜欢火,我喜欢热浪扑面的感觉,而燃烧后灰烬的凝固在我看来也非常符合中国文化里最精妙的一部分——从轻里化出重来。”在周英华看来,由轻化重是中国文化的精髓,“比如太极,动作轻得像羽毛,但内里藏着重重的力量;比如毛笔字,毛笔那个笔端那么软,却能写出那么刚劲有力的书法来;又比如中医,很轻很细的一根银针,就有起死回生的神力!”

然而如此随心的创作当然也会带来质疑,比如国外就有人认为这只是以他的身份和财富为背景的一场秀,对此经历过太多大风大浪的周英华回应以“任性”:“有新人出来,他们(外国人)会紧张、警惕,他们不相信,不过没关系。在过去的两年半里,我的画已经在香港的Pearl Lam画廊展出过,今年在北京的尤伦斯当代艺术中心和上海当代艺术博物馆开展,明年会在匹茨堡的安迪·沃霍尔美术馆展出……虽然我的画龄只有三年,是个‘年轻的新人’,但我就是可以做到!”他为自己的回答哈哈大笑,说艺术家当然要觉得自己很了不起,不然便是不够出色,“因为我的名字就是‘英雄’,虽然我也是最近刚知道。”少小离家老大回,此次回上海开画展,可以说是大半生与中国隔阂的周英华距离家乡和亲人最近的一次,有关当年周家的细碎往事他都迅速吸收,比如饭桌上姐姐们告诉他:你就生在淞沪战役之后,那一次我们艰难地胜利了,所以父亲给你取名叫英华——英雄的中华。

于是话题又回到父亲,“我的父亲什么都不在意,上海话说,戆大,有点傻,他永远想着戏,生活上很大意。但他在戏台上积蓄着能量,一气呵成。我做人、做事、作画也是这样,麒派存在于我的DNA里,我不管生存在世界上的哪个角落都不会丢失它,因此我很爱给了我这个DNA的父亲。又因为我的父亲是中国人,所以我爱中国。很爱。”说到这里,刚才还为自己是“新人画家”哈哈大笑的周英华又一次哽咽起来,但此时的我已经不会再觉得惊讶或者尴尬,那一刻我甚至是羡慕的——眼前的这个人经历了难以想象的人生起伏之后,到了七十岁还能够随时动情的哭,畅快的笑,还有比这更好的事么。

记者:能聊聊你记忆中在上海的生活么?

周英华:那是我童年的记忆了。那时候我的父亲长时间献身于舞台,常常在我睡着很久后才回家。我小时候患有严重的哮喘,因此很少离开家门,我父亲的地位使我们的生活相对奢华,而我的脆弱让我变得十分敏感,以至于母亲对我有求必应。那一段在上海的童年生活,你们尽可以说我是一个被宠坏的孩子,但那时的我感到非常幸福——我的母亲把她的一生都奉献给了照顾家庭和我父亲的舞台事业,而我的父亲是一位真正的大师。

记者:所以作为“大师的儿子”,你却在异国开餐馆,心里会有负担么?

周英华:我12岁就被母亲安排去英国念书,我对这个突如其来的改变感到非常惊讶和绝望。到了伦敦,一切喜爱和熟悉的事物都消失了,没有人知道我父亲是谁,周围的人都普遍认为我们来自卑微的异国,但我必须生存。我年轻的时候曾经跟着姐姐周采芹拍过电影,但我是一个蹩脚的演员;我也学过建筑和绘画,特别是绘画,我当年集中精力画了10年左右,但那时候中国人想要在西方主流的艺术领域得到认可非常困难,最后我只能放弃;随后,我的职业道路改变了,做了当时中国人唯一可以在西方得到认可的职业——餐饮。我选择以美食作为桥梁和媒介,向西方社会展示中国有多了不起。当然从事餐饮这个职业,艺术才能一定是会被牺牲掉的,但也只能妥协。不过,我还是尽了一切可能做到最好,让每个中国人都引以为荣。

此次在上海创作时使用的各种材料

记者:尽管很艰难。

周英华:我父亲常说,“难?难就是好事。”在麒派艺术表演中,戴的胡子越短越薄越容易,但我父亲选了最长最厚的,《四进士》里他穿过胡须可以把蜡烛吹灭了。我的餐厅也是这样。比如,你打电话到我的餐厅,我要领班的声调绝对不能向下,而是向上,对方会感受到这种语气,听到电话的人心情会不一样,但是大多数的餐厅不会注意这些。还有,要看人的眼睛,100个餐厅经理里面,99个是不看顾客眼睛的,因为看顾客的眼睛要耗费很多精力,但是一个人的眼睛有很多内容在里面。还有怎么握手,我们今天握手的方式你一定会记牢(伸出拳头热情对击),我跟奥巴马握手就是这样的,这次来中国前他刚到过我家做客。

记者:你此次画展的命名就是“麒派画家周英华”,在你眼里什么是“麒派”?

周英华:从小我最喜欢的就是京剧,也向往成为一个京剧演员,但是父亲认为这条路太苦,所以没有赞成,可我一直在注视着父亲和他的事业。在我看来,一个大师,他会掩盖自己的弱点,但一个了不起的大师,他就会利用自己的弱点。我父亲的弱点就是声音沙哑,但他利用了这一点,使自己的声音更富有情感,又借鉴了谭鑫培等前辈和电影、芭蕾等表演方式的特点,从而创造了麒派京剧——所以这就是麒派的一个方面,利用弱点,化短为长。而我现在创作的麒派绘画就像麒派京剧一样,也是借鉴、汲取了很多其他艺术的养分才创作出来。

当然,“麒派”这两个字,我用了以后就感觉责任很大,其实这个展览还有个副题,叫做“Voice from My Father(致我的父亲)”。如果我画出来的画很丢人的话,就会很对不起我父亲。用上海话讲,就是“侬这碗饭还想吃伐”。所以,我必须拿出十足的信心来做好这件事。

记者:而你说自己有“麒派”的DNA,它又是怎样的?

周英华:我的DNA来自父亲母亲。父亲是一个唱戏的人,虽然他7岁就出名了,大家管他叫“麒麟童”,后来又管我叫“小麒麟童”,但我的感受告诉我,他那个时代的人并没有那么看得起他。母亲也是一样,虽然家世显赫,但因为她有外国血统,所以当时的社会也看不起她。这一切在我这个人身上形成一种张力:一方面,我的父母都很有名;但另一方面,他们并没有得到充分的尊重。于是,对歧视或者不尊重比较敏感这个DNA,在我小时候就跟着我了。在我看来,这就是一种injustice(不公平)。再加上后来到英国后遭遇到的种种,injustice就成为我创作中一种非常好的原材料。

除此之外,在我的心目中,麒派的DNA还包括对“重”和“难”的态度。在我父亲那里,麒派是比其他任何派别都要来得厚、重、长的胡须,是迎难而上之后的出彩;到了我这里,麒派就是做任何事,都要寻找那条唯一正确的道路。这后来成为贯穿我一生的信条,经营餐厅如此,作画、做人都是如此。现在我已经可以说,我的餐馆在20世纪艺术史上的地位无人能及。历史上没有其他人抵达过,将来也不会被超越。