流金岁月 心歌飞扬

—— 写在民族声乐系建系30周年之际

2015-12-01刘辉

刘 辉

流金岁月 心歌飞扬

—— 写在民族声乐系建系30周年之际

沈音·北方女子民歌合唱团在中央电视台第十五届青歌赛开幕式启动仪式上的演出剧照

1985年6月8日,沈阳音乐学院率先在全国艺术院校成立民族声乐系,到今天正好30周年。作为亲身参与到民族声乐系的建设、发展与壮大中的一分子,回想沈音民声系走过的路,我的心情难以平静,越想越兴奋,越想越激动。

民族声乐系从建系初期的7名教师到今天拥有由民族声乐界领军人物、国家级教学名师“老中青”三代相结合,素质高、业务精、作风硬、能力强的师资队伍,从1985年的4名学生到今天已为社会培养了400余名毕业生,从1996年经国务院学位办批准成为民族声乐专业方向硕士培养单位到被教育部、财政部批准成为“全国第五批高等学校特色专业建设点”,从被评为辽宁省教育系统先进集体、辽宁省普通高等学校本科示范性专业单位、首批辽宁省高等学校综合改革试点专业到荣获“2011年度辽宁省普通高等学校本科优秀教学团队”称号,民族声乐系经历了从小到大的跨越式发展。30年,弹指一挥间,其中的甘苦喜乐,亲历者、参与者感受最深,感触最多。值此之际,对师生们在民声系30年发展历程中在教学、科研、艺术实践上所取得的可喜成绩表示衷心的祝贺,对师生们所付出的艰辛劳动和汗水致以崇高的敬意。

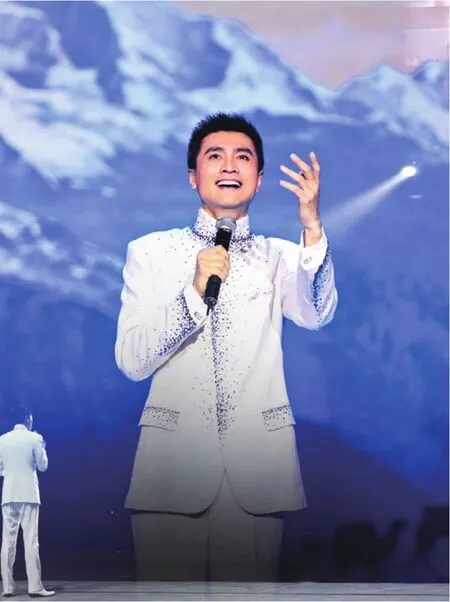

刘辉教授2005年参加在北京人民大会堂举办的北京新春音乐会上的演出剧照

回望历史足迹 承继鲁艺精神

从民族声乐发展的历史轨迹来看,民族声乐艺术早在延安鲁艺的创作演出中就已出现。如果说《夫妻识字》《兄妹开荒》等秧歌剧是民族声乐艺术的雏形,那么歌剧《白毛女》可以说既是中国歌剧史上里程碑式的作品,更是标志我国民族声乐艺术起始的作品,它标志着中国民族声乐演唱从民族民间演唱的原生状态升华到民族声乐艺术的演唱状态。在随后的解放战争时期、社会主义建设时期、改革开放建设中国特色社会主义新时期,又陆续创作演出了《赤叶河》《刘胡兰》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》《伤逝》《原野》《党的女儿》《苍原》《屈原》《悲怆的黎明》《木兰诗篇》等歌剧和大型音乐舞蹈史诗《东方红》中脍炙人口、久唱不衰的作品。可以说,民族声乐从一开始她的根就深扎在中华民族文化肥沃的土壤中;从一开始她就是从群众中来、从民间来、从社会生活中来;从一开始她反映的就是人民群众最真实的生活。她闪烁着中华民族文化精神的光芒,是中华民族文化宝库中的瑰宝。她的发展秉承着延安鲁艺的光荣传统,在各个不同历史时期,歌唱时代精神、歌唱人们的生活状态,弘扬一心向上建设国家、兴旺民族的火热生活,这就是她深受观众喜爱、具有强大生命力的根本原因。

20世纪50年代,在首任院长、著名作曲家、音乐教育家李劫夫的倡导下,我院在全国率先成立了民间演唱班,附中成立了民族歌剧班(俗称“小科班”)及稍后本科的民族声乐专业,在全国音乐院校中这是一个不小的动作。至此,民族声乐正式进入中国高等音乐教育体系。拓荒势必要承担一定的风险,但从音乐发展本质来看,一个民族一定要有自己语言的歌唱艺术。应该说,劫夫院长的决定是了不起的,是符合人类艺术发展规律的。“文化大革命”使学校办学遭到破坏,直至1977年“文革”结束,学校才恢复办学。民族声乐进入高等艺术院校经过了近60年的时间,60年在人类历史的长河中只是一瞬间,但在其历史发展过程中却历经了初创、停办、土洋之争、“文革”、恢复、快速发展这样筚路蓝缕的历程,沈音民族声乐的发展历史可以说是中国民族声乐发展的一个缩影,也是民族声乐整体发展态势的一种映射,里面饱含着沈音几代人有志于发展民族声乐事业的期望和梦想,更有他们全身心付出的青春年华和满腔热情。

20世纪80年代,在声乐教育家、时任沈阳音乐学院党委书记王瑞江教授和著名作曲家、时任沈阳音乐学院院长丁鸣教授的积极推动下,经院党委决定在原声乐系民族声乐教研室的基础上率先在全国高等音乐艺术院校中成立民族声乐系,首开中国民族声乐教育系级建制机构之先河。1985年6月8日,这是一个让民族声乐人永远铭记心头的日子,更是民族声乐发展史上的一个重要节点,民族声乐从此真正走上教学、管理、艺术实践系统化、规范化、科学化、合理化、多样化的人才培养之路。民声系的首任系主任是郑肃兰老师,当时系里共有7位教员,有王雅南、丁雅贤、王瑞江老师,还有我、朱玉、张秀艳3位青年教师。当时开设的课程包括声乐主课、表演课、形体课和艺术指导课。1987年翟永库任系党支部副书记,1988年郑肃兰老师退休,丁雅贤老师接任系主任,由我担任教研室主任。1991年丁老师退休,由我担任副主任并主持工作。1994年起我担任系主任,翟永库任党支部书记。2000年赵德山任党支部副书记,2002年起任党支部书记。2003年起朱玉担任系副主任。到了2008年由于工作需要,我做了学院院长,不再兼任系主任,由朱玉任系主任。现任民声系主任是朱玉,党支部书记为杨立军。

刘辉教授在辽宁电视台的演出剧照

构建教学新模式 规范人才培养标准

作为全国艺术院校首家成立系级建制的民族声乐系,全系上下有一个共识,就是我们是全国首家系级建制的民族声乐系,要在人才培养规格、专业结构、课程体系、教材建设、师资队伍、实践教学上走在全国前列,尤其是在民族声乐理念的认识、理论的研究上要起到学术示范、引领作用,做民族声乐的“排头兵”、“领头羊”。从上世纪90年代初开始,民族声乐系对民族声乐办学指导思想和专业建设等诸方面进行了大胆的探索,从教学的科学性、规范性、客观性、系统性、实践性、效应性入手,开始了一系列的教学改革。

首先从教学大纲入手,从课程入手,从教材入手,深入研究民族声乐是一个什么样的专业、要培养什么样的人才、教学有什么样的基本内容的问题。只有树立了正确的人才观、民族声乐发展观、民族声乐审美观,才能在民族声乐发展的正确道路上创造辉煌。毋庸置疑,我们要培养的是具有声情并茂、字正腔圆、韵味浓郁、神情兼备、唱表结合①沈阳音乐学院民族声乐系教学大纲,既能够具备表现歌唱时代、歌唱人民、歌唱生活优秀声乐作品的歌唱技术,又具备一定程度、深度的文化修养和艺术修养,并能服务社会主义文化建设的民族声乐艺术专门人才。明确了人才培养方向和目标后,我们在课程和教材上进行了大胆探索,系内除开设声乐主课外,还开设了表演课、形体课、艺术指导课等课程。从教材建设入手,边进行教学探索,边进行曲目筛选,这个过程既是教学实践的过程,也是付出艰辛劳动的过程。教师们反复论证、研究,通过自身教学、艺术实践进行总结归纳。选用作品时颇费脑筋和精力,我们要求学生演唱传统民歌、古曲、戏曲与曲艺、歌剧和创作歌曲等不同风格、不同体裁、不同题材、不同形式的作品。旨在通过学习、训练,解决学生树立正确的民族声乐观念方面的问题,让学生牢记民族声乐的学习要扎根于中华民族优秀文化传统这片土壤中,了解中国民族声乐演唱方法与原生态演唱方法的区别;通过学习、训练,解决学生在演唱技术如音域、音色、音量、音质、润腔、咬字、气息等方面的问题;通过学习、训练,解决学生在演唱不同风格、不同体裁、不同地域的作品时关于风格把握的问题,以此加深学生对中华传统文化和优秀民族音乐文化的深入理解,加深学生对中华民族精神和中华民族文化的敬重感、敬畏感和深厚的情感,从而在4年本科学习中树立正确的民族声乐审美观和艺术观。经过全系教师的共同努力,共选出了几百首包含不同风格的作品,对其进行一一梳理,进行教学试用和推进工作。同时,在主课教学中创新性地采用了“三段体式”教学模式。民声系在30年的历史发展进程中,不仅仅培养了一大批在社会上有影响力的知名歌唱家,还培养了一大批集教学、理论研究、艺术实践等于一身的造诣深厚、成绩卓著的教育家、歌唱家和学者。在民声系的这个平台上,我如鱼得水,30多年的学习和演唱,加之30多年的教学实践使我在这个过程中总结、摸索出一套关于歌唱中声字关系的教学手段和歌唱方法,即“先腔后字,以腔带字,先声后字,以声带字,声韵同出,腔圆字正”的24字诀①《歌唱中声字关系之思辨——中国民族声乐演唱教学声、字关系24字诀》,刘辉.乐府新声,2011年第4期。。经过实践证明,这是一种根据声乐学习规律循序渐进地解决民声演唱技术问题行之有效的方法,是一种解决音域、音色、声区统一、声音耐力、歌唱完整性等问题的最佳途径,是一种理性、系统、科学合理的教学方法和教学手段,也是对传统声乐理论“以字带声、字正腔圆”的继承、补充与发展。加强了人才培养的实效性,切实提高了人才培养质量,提高了课程与教材对人才培养的决定性作用,教学质量大幅提高,教学日趋体系化、管理日趋科学化,为人才培养正规化提供了依托平台。

刘辉教授在辽宁电视台的演出剧照

沈德鹏在北京大学百年纪念讲堂举办的”庆祝建党90周年红色经典专场音乐会“上的演出剧照

李优2015年在上海国际音乐节上的演出剧照

经过大家共同努力,《民族声乐教学曲选》(上、下册)于1995年由人民音乐出版社正式出版发行,填补了我国民族声乐在教材建设方面的空白。由于《曲选》的实用性、系列性、系统性和示范性,十余年来已经再版了11次。随着时代的进步和信息社会的发展,人们的精神面貌、审美追求都发生了巨大变化,沈音民声人与时俱进,又在总结教学和时代要求的基础上,考虑作品的文化性、社会性、历史性、时尚性和艺术性,编撰了《中国民族声乐教程》(上、下册),并于2010年由人民音乐出版社出版发行,《教程》的出版是对多年来沈音民声人在学术、教学思想上的梳理,更是理论意识、学术水平、审美追求、艺术主张、声乐发展观的体现,是演唱、教学、理论研究的实践结晶和教学积累,沈音民声系成为了全国民族声乐教材建设的“先行者”,发挥着辐射引领作用,也标志着沈音民族声乐教学又上了一个新台阶,走向更加独立、完善的新阶段。

依托优势资源 锻造学术精品

恩格斯说:“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”对于中国民族声乐的传承与发展,不仅需要热情,同样需要理论与方法的支撑,理论的贫弱必然影响艺术实践的提高。或者说,要牢牢站在学术理论与方法的层面来展开,这也是民族声乐艺术教育工作者所应当承担的责任。

穆倩2013年在沈音建校75周年”古韵今声”民族器乐专场音乐会上的演出剧照

白宁在民盟沈阳地方组织成立60周年大型文艺演出《与你同行》上的演出剧照

赵德山2011年在沈音作曲系60周年系庆音乐会上的演出剧照

30年来,沈音民声人以极大的热忱不懈地追求和探索着,始终站在民族声乐学术前沿,探究学理,硕果累累,成绩斐然。民声系教师团队一直坚持以学科建设为龙头,切实加大民族声乐理论研究力度。承担了由我主持的国家社会科学基金项目《中国民族声乐百年发展史》、白宁副教授的教育部青年基金项目《燕南芝庵〈唱论〉》等国家级课题5项,承担了《民族声乐教材研究》《关于中国民族声乐艺术的文化定位问题研究》《东北民歌与东北民俗文化研究》《试论中国现代民族声乐艺术的形成》《元明唱论研究》等省级课题12项。先后由人民音乐出版社出版了《民族声乐教学曲选》(上、下册)、《中国民族声乐教程》(上、下册),由西南师范大学出版社出版了全国高等学校音乐专业课程教材、21世纪全国高师音乐系列教材之一《声乐教学作品选》(中国卷)。白宁副教授分别在人民音乐出版社和上海音乐出版社出版了专著《燕南芝庵〈唱论〉研究》《元明唱论研究》。教师们在国家级、省级刊物上发表了论文百余篇,其中包括《声型的确定和嗓音的训练》(郑肃兰)、《民族声乐教学中如何拓展音域和美化音色》(王亚南)、《继承传统而不“土”,借鉴外国而不“洋”——对民族声乐男声训练的一点浅见》(王瑞江)、《中国民族声乐演唱六大要素——声、字、味、形、情、神》(丁雅贤)、《关于中国民族声乐的文化定位问题》(刘辉)、《关于民族声乐教学中的教材建设问题》(刘辉)、《论现代民族声乐的总体风格特征》(朱玉)、《对中国民族声乐声部建设问题的思考》(赵德山)、《以我为主 融化其它》(李桂林)、《略论20世纪中国民族歌剧女性艺术形象塑造的主要特征》(杨立军)、《谈谈民族声乐与民族声乐专业》(王鸿立)、《谈音乐院校“小组课”教学形式的有效把握》(穆倩)、《民族声乐发展之我见》(匡祎)、《试论〈唱论〉关于声乐技法的阐释及其对中国民族声乐发展的影响》(白宁)、《浅谈中国声乐作品中的“腔”》(沈德鹏)、《中国传统曲艺与戏曲元素影响下的民族声乐》(王志昕)、《论新时期社会文化背景下我国高等民族声乐教育的艺术宗旨把握》(石尧尧)、《栾凯三首民族声乐作品的创作风格与演唱诠释》(李优)、《21 世纪民族声乐艺术指导作品研究》(李勇)、《民族声乐作品的艺术处理——快速作品和作品中快速段落的处理方法》(贾姝君)、《中国民歌改编艺术歌曲钢琴伴奏探索》(邹彦卓)、《〈中国民族声乐教程〉钢琴伴奏艺术特点研究——民歌作品》(徐威)、《谈中国艺术歌曲钢琴伴奏美学思维之音响结构体现》(张宏宇)、《论钢琴伴奏在声乐艺术中的重要作用》(崔明明)、《关于高等艺术院校声乐表演学科舞蹈形体训练课的构想》(姜兰)、《试论民族声乐舞蹈教学》(赵丽敏)、《歌剧舞台表演艺术我见》(房长永)等。正是沈音民声人严谨的学术追求与学术态度,坚持学术的继承性、开拓性和前瞻性,使民族声乐的教学研究和理论建设与时俱进,学术日趋多元化,理论日趋系统化,技术日趋科学化。在教学相长中提升理论研究水平和学术品位,以更开阔的视野和高度的多元音乐文化自觉开展民族声乐教育教学研究,并逐渐形成了一支在民族声乐教育教学领域中有一定影响力的学术梯队,理论研究的丰硕成果和教材体系的建设成为民族声乐专业走向成熟的重要标志,为民族声乐事业的发展奠定了雄厚的理论基础,并为其他院校民族声乐专业的发展和教育教学实践提供了经验和思路。

组织学术活动 加快融合发展

民族声乐专业建设需要艺术实践的推动,更需要学术成果的相互交流和碰撞。进入20世纪90年代以来,为了推动、促进全国民族声乐事业的发展,我院多次发起、组织、主办、承办了全国性民族声乐学术活动和重大赛事,如与中国民族声乐艺术研究会、中国音乐学院、上海音乐学院共同发起,创办、主办、承办了六届全国民族声乐论坛,实现了民族声乐艺术演出与研讨相结合、实践与理论相结合的良性发展,十几年来这一论坛已成为我国音乐界的品牌盛会,是专家学者研究、讨论教学、科研、艺术实践、创作等最高端的学术交流会议,也是引领全国民族声乐艺术发展的“风向标”。同时,我们组织、主办、承办了全国高等艺术院校民族声乐大赛等多项国家级民族声乐比赛。

近些年来,我们加强与国内外各院校尤其是音乐院校之间开展广泛、多渠道、有意义的艺术交流活动,请进来、走出去,在开放中发展民族声乐事业,共学、共研、共享、共进、共勉。如应日本昭和音乐大学、作阳大学音乐学院的邀请,应美国杨百翰大学、美国中佛罗里达大学和美国亚利桑那大学的邀请,应意大利都灵国际音乐节的邀请,由我带领民声系部分师生分别在日本、美国、意大利举办了独唱音乐会、师生音乐会和讲座式音乐会等,为传播民族音乐文化,发展民族音乐,推动中国民族音乐文化与其他国家音乐文化的交流与合作,扩大民族声乐艺术的国际影响起到了积极的作用。

近些年来,我们分别在中国音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、武汉音乐学院、宁波音乐厅等地成功举办讲学、独唱音乐会及师生音乐会,展示了我院民族声乐的教学成果。同时,我们积极邀请中国音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、武汉音乐学院等兄弟院校来院进行学术交流,邀请金铁霖、吴雁泽、马秋华、廖昌永、张也、常留柱、吕继宏、方琼、赵振岭、余惠承、孟新洋等专家来院为师生带来高水平的音乐会和学术讲座。通过一系列丰富多彩的活动形式,使师生在专家学者们的精湛表演与学术交流中开拓艺术视野,加强沟通与对话,促进专业技能的提升,在学术建构中打造更广泛的交流空间和学术平台。这些活动既是对我院民族声乐教学成果的检阅,又是切磋技艺、互相学习、互惠合作的过程。

民族声乐系近年来师生参加各类比赛获奖证书

重视艺术实践 培育一流人才

艺术实践是培养民族声乐艺术人才的重要环节,是教与学有机结合,学和用紧密相连的过程,是课堂教学的补充和延伸。我们通过开展不同形式、不同规模的艺术实践,让师生们在舞台上展示风采,在艺术上得到磨砺,提高综合素质,提升人才培养质量。扩大学校影响力,提高知名度,服务人民、服务社会。

30年来,民声系师生在全国各类比赛中捷报频传,在文化部“文华奖”、中国音乐“金钟奖”声乐比赛、CCTV青年歌手电视大奖赛、全国高等艺术院校声乐大赛、全国高等艺术院校“中外歌剧选段”比赛等各级各类国内重大专业比赛中获一、二、三等奖项50余项。特别是由我系优秀学生组成的北方女子民歌合唱团在第十四届CCTV青年歌手电视大奖赛合唱比赛中荣获铜奖第一名,这也是我省参加该赛事的最好成绩。

30年来,民声系师生参加了许多国内外的重大、重要演出活动,如由文化部、总政治部等五部委主办的庆祝建国50周年大型歌舞晚会“祖国颂”,由教育部、文化部等部门主办的庆祝建国50周年全国艺术教育展演,广西民歌节,辽宁省艺术节,大连国际音乐周,清唱剧《遮不住的青山》,辽宁省教育界新年音乐会,省市电视台春节晚会,沈阳国际大学院校长论坛,沈阳中外音乐文化交流展,第一届东亚音乐教育大会开幕式,高雅艺术进校园、进工厂、进部队等。践行了传播民族音乐文化,服务社会文化建设,引领先进文化,提升艺术文化品位的使命,为东北老工业基地振兴和繁荣区域文化做出了卓越的贡献。30载岁月,桃李芬芳。30年来我们运用先进的教学理念和教学方法,培养了一大批优秀毕业生,如韩延文、张娜、丁义、吴志伟、王燕、张书彬、杨立军、张涛、张妍、朱佳丽、季静、史玉学、张静、伊鸿远、司红军、沈德鹏、王志昕、穆倩、匡祎、白宁、石尧尧、李优、董礼、王芳、谭世超等,他们遍布在全国各地,活跃在音乐舞台和音乐教育等各领域,已经是全国各大艺术院校、艺术团体的教学骨干和优秀的歌唱演员,已成为民族声乐事业发展的中流砥柱,为服务中国特色社会主义建设、弘扬社会主义核心价值观、为文化大发展大繁荣起到了积极的推动作用,他们为祖国的音乐事业奋斗不息,喜报频传,成绩卓著,令母校深感骄傲和自豪。

传播先进文化 唱响时代主旋律

近年来,我系的北方女子民歌合唱团受邀参加了在国家大剧院举办的“华彩金秋——大型民族管弦乐·女子民歌合唱交响音乐会”和第六届“春华秋实——艺术院校舞台艺术精品展演周”的“头阵”演出“迎接太阳——女子民歌合唱音乐会”,在国家最高艺术殿堂华丽亮相。参加了由教育部主办的在北京大学百年纪念讲堂举行的“庆祝建党90周年红色经典专场音乐会” 和由中宣部、教育部、共青团中央主办的《五月的鲜花—永远跟党走》全国大学生文艺汇演等大型演出,刮起了一股强劲的“东北风”,成为沈音一张靓丽的名片。

民族声乐系师生参加重大、重要演出活动节目单

文艺的繁荣发展需要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品,民族声乐艺术的发展需要能够以人民为中心、深深打动观众心弦的优秀作品。30年来,民声系积极主动联络院内外作曲家,让作曲家更多地了解民族声乐、民族声乐风格和现实状态,传承鲁艺精神,真正把创作作为中心任务,用作品的创作和传播来推动民族声乐发展的进程。经过作曲家和民声人的共同努力,创作产生了大量契合时代精神、风格多元、贴近生活、贴近人民、易于传唱,既具有时代性、艺术性,又具有中国音乐“神韵”和“气派”的优秀声乐作品。大量优秀原创声乐作品被收录在《红色经典—沈阳音乐学院创作声乐作品精选》《一湾湾流水》《朱玉歌唱作品专辑》《故乡》《跟着你爱着你—刘辉近年电视晚会演唱集锦》《北国之恋》《我在你的世界里》等专辑中,为民族声乐艺术、为中国声乐学派的发展助力。

王志昕2009年在国家大剧院演出剧照

朱玉2011年在辽宁电视台建党90周年晚会上的演出剧照

忆往昔岁月如歌 展未来任重道远

在多元文化语境下,民族声乐艺术不仅是方法和技术层面的提高,更要从继承发扬中华优秀文化中汲取精髓,从历史高度、文化高度、哲学高度来审视。经过沈音民声人30年的不懈努力,沈音民声系在继承我国优秀传统音乐文化艺术基础上,已经形成了集教育教学、理论研究、演唱、艺术实践为一体的,具有中华文化气质和神韵的民族声乐艺术体系。民族声乐艺术的“根”在民族传统文化中滋养,它是中国传统音乐文化的延续和发展。它扎根于民族,来源于生活,服务于人民。它传递时代新声,讴歌时代主旋律,诠释文化先进性。它具有民族性、文化性、社会性、历史性、时代性、多样性、基础性、示范性等特点,我们要把它放到民族传统美学观、民族性格、民族情感、民族精神、民族追求中去把握和认识,进一步厘清民族声乐的学术定位及其内涵,用正确的声乐观、认识论指导教学研究、理论探索和艺术实践。

辽宁省群众文化精品节目专场晚会《大地情深》音乐会演出剧照

沈音民声系30年的发展实践证明,我们的办学指导思想是正确的,教学方法是科学合理的,教学内容和手段是行之有效的,我们的办学之路是符合社会主义人才培养标准,符合党、社会和人民对艺术人才要求的。30年来,沈音民声人凭借着对民族声乐的炽热情怀、坚定的信念和执着的追求走出了一条既充满阳光又充满艰辛的路,既有欢笑又有泪水的路,既有迷茫又有憧憬的路,一条从实践中总结、从理论上升华的路,一条追逐梦想的路,一条创造辉煌的路,一条传承中华民族优秀音乐文化的路,一条矢志不渝发展具有中华民族气派的民族声乐之路。一路走来,他们用孜孜以求的学术态度、锲而不舍的探索精神诠释了中华民族优秀传统文化的璀璨,唱响了时代主旋律,弘扬了民族精神,展示了沈音民声人一心向学、一心向上、承载希望、开启梦想的风采。我们喜悦的泪花中饱含了对30年不懈努力拼搏所取得成绩的责任与使命。如果说20世纪四五十年代是民族声乐艺术的拓荒跋涉期,七八十年代是民族声乐艺术的初创耕耘期,那么80年代以来就是民族声乐艺术的成熟发展期。民族声乐系成立的这30年是民族声乐艺术快速发展、提高,系统化、规模化、颇有收获的30年。30年砥砺前行,长路当歌;30年漫漫征途,风雨兼程;30年栉风沐雨,春华秋实;30年奋发图强,改革创新,离不开社会各界的深切关爱,离不开专家学者和兄弟院校的鼎力扶持,离不开各级领导的具体指导,离不开一代代沈音民声人的共同努力和不懈追求。

回望过去,我们不会忘记20世纪五六十年代以来为民族声乐专业建设做出过突出贡献的劫夫、丁鸣、王其慧、王瑞江、郑肃兰、王亚南、丁雅贤、路逵震等一大批呕心沥血的老前辈们;立足现在,我们团结一致,沿着民族声乐发展的正确方向开拓前进;展望未来,我们要为中国民族声乐事业付出更多的努力,实现具有中华民族气派的民族声乐的“中国梦”。未来若干个30年,我们无法想象世界是什么样子,但我们有理由相信,民族声乐在中华民族传统音乐文化宝库中会更加耀眼夺目。忆往昔岁月如歌,展未来任重道远。民族声乐系三十而立,风华正茂,沈音民声人愿用毕生的智慧和汗水在广阔的民族文化沃土上继续挥写民族声乐人的追求,致知力行,继往开来,发挥民族声乐艺术把握时代脉搏,歌唱时代、歌唱祖国和党、歌唱人民、歌唱生活,传承中华优秀文化,引领先进音乐文化,服务社会、服务人民,传递正能量的特质,处理好继承、借鉴、发展、创新的关系,扎根中华优秀传统文化、扎根人民、扎根生活,“为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀,虚心向人民学习、向生活学习,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,不断进行生活和艺术的积累,不断进行美的发现和美的创造①2014年10月15日习近平在文艺工作座谈会上的讲话”,再绘民族声乐的未来蓝图。

“华彩金秋”大型民族管弦乐音乐会,大型民族管弦乐、女子民歌合唱交响音乐会演出后合影

(责任编辑 姜楠)