日用类书丧礼知识书写的特点与变迁

2015-11-30龙晓添

龙晓添

一、日用类书的书写与传播

日用类书是“将日常生活所需常识以分门别类方式加以刊载,提供人们随时利用的一种书籍,性质如同今日之家庭生活手册,或俗称之家庭生活小百科。”[1]日用类书为民众日常生活提供便利,使用者超越阶级,不限地域,而且其内容也“会因时代需求不断变化,能反映社会变迁,是研究民间社会生活或庶民文化的极好文献。”[1]南宋时由始于魏晋南北朝时的类书发展出刊载今事、今物,可供日常生活所用的日用类书。但此时的日用类书仍然偏重上层社会所用。宋元之际,伴随着民众文化的逐渐提升和文化需求的增长,以福建建阳地区为中心的文士、书坊编印了一批民间日用类书,具有较高的文献价值。

而真正专供四民大众普遍使用的民间日用类书是出现在明代后期的万历年间,其时日用类书在内容、书名、书旨、排印方式、遣词用字、发行量等都有不同。明中后期,随着商业出版的发达,日用类书的出版空前繁荣。此时的日用类书,无论是综合性的还是专门性的,内容都比较丰富,包罗万象。而编篡和刊刻呈现:包罗万象、门类齐全;篡而不著、互相转抄;通俗易懂、四民皆宜的特点。[2]明清时期一些书商为了适应商贾经商、交际和一般民众日常生活需求,编篡、刊印、出版了大批日用类书。这些日用类书应用性强,销路广,社会需求量大,坊间不断出版,成为书商赢利的大行业。[3]日用类书其后持续发展到清代,乃至民国以后的现在,虽种类差异、名称不同,但仍是供四民大众随时查阅,提供方便。[4]

南宋末年陈元靓编的《事林广记》是真正综合性生活日用类书的渊源,是一部日用百科全书型的古代民间类书,南宋末年陈元靓编。宋季原本,今不可见。现存的元、明刊本,都是经过增广和删节的。《事林广记》在各类古代类书中,是别树一帜的。包含着较多的市井状态和生活顾问的资料,又开拓了类书附载插图的途径。书中采集的资料极广泛,留给后代许多可以采用的资料。

元代的生活日用类书除有《事林广记》的持续刊印及增减内容外,也有新成果《居家必用事类全集》,但元版内容属残卷,难以窥其全貌,目前可用完整版本较早的是明世宗嘉靖三十九年 (1560)刊本,共分十集,丧礼在乙集家法、家礼部分。[4]

明代后期的万历年间,随着经济发展与影响,社会观念转换、社会风气更新、社会阶层流动等现象,使得人们在变化快速的社会中急需各宗生活指引;而印刷技术的提升及教育的普及,更使书籍的印行与人们的阅读方便。[4]“在主客观条件的有利配合下,适于四民通用、士民便用的民间日用类书乃应运而生:如《万书萃宝》《五车拔锦》《三台万用正宗》《文林聚宝万卷星罗》《学海群玉》《万用正宗分类学府全编》《万宝全书》《万锦全书》《积玉全书》等书即属此类。……这些民间日用类书比以往的日用类书更为通俗而普通,因其内容将多为文人雅士等上层社会参阅的部分删除或缩减,以更符合一般民众的生活需求;亦配合民间社会的需求而增加新的内容。……就社会生活的类目而言,童训教养、四礼规范均大为缩简,人际交往则是增加的。”[4]由于日用类书是提供民众日常生活便用的,所以随着民间日用类书内容生活化,且以图例便于理解;同时为配合生活的变化,内容不断增减,以适应新环境的需求。[4]在此时日用类书及其所代表的知识系统,也指向鲜明的晚明社会文化特色。根据学者研究,或因明阳学派重视日用经验,晚明文化以生活为中,于是“日常生活”成为被认可的知识内容,甚至成为知识系统的核心。以“日常生活”为知识内涵,不同于传统学术,这种知识的结构也跟日常生活一样,较为错综无序,而且以平行并列为主,不同于儒家的知识结构。[5]日用类书是生活与知识的合一,可以说是生活中常见的流行知识。

自古以来,人们就非常看重“死亡”,认为“养生者不足以当大事,惟送死可以当大事”(《孟子·离娄下》),因而丧礼是我国固有文化中非常精密、重要的一环。儒家经籍、文人礼书、日用类书、地方史志从不同的角度记载丧礼,由此形成一套的丧礼书写传统。此丧礼知识体系,制定时以规范社会、指导生活为目的,皆从当时的社会现实出发;流传的过程中,又在其体系之内不断变化。到当代的生活中其影响依然存在,甚至某些文本还依然是当代现实生活中丧礼的重要指导。日用类书中的丧礼知识书写有独有特色、删繁就简、摘粹拔尤,以宜于四民阅读为要旨,便于大众了解与推行丧礼仪式。

二、日用类书丧礼知识书写

为了更清晰地说明日用类书中丧礼知识的变化,本文选择不同年代的几本日用类书,遵循其年代的变化进行辑要,以展示日用类书中的丧礼记述及其变化。

(一)《事林广记》丧礼知识书写①

①(宋)陈元亮编,《事林广记》,中华书局影印本,此影印本和本文采用的是元至顺间 (一三三〇-一三三三)建安椿庄书院刻木影印,此本题名是:《新编纂图增类群书类药事林广记》

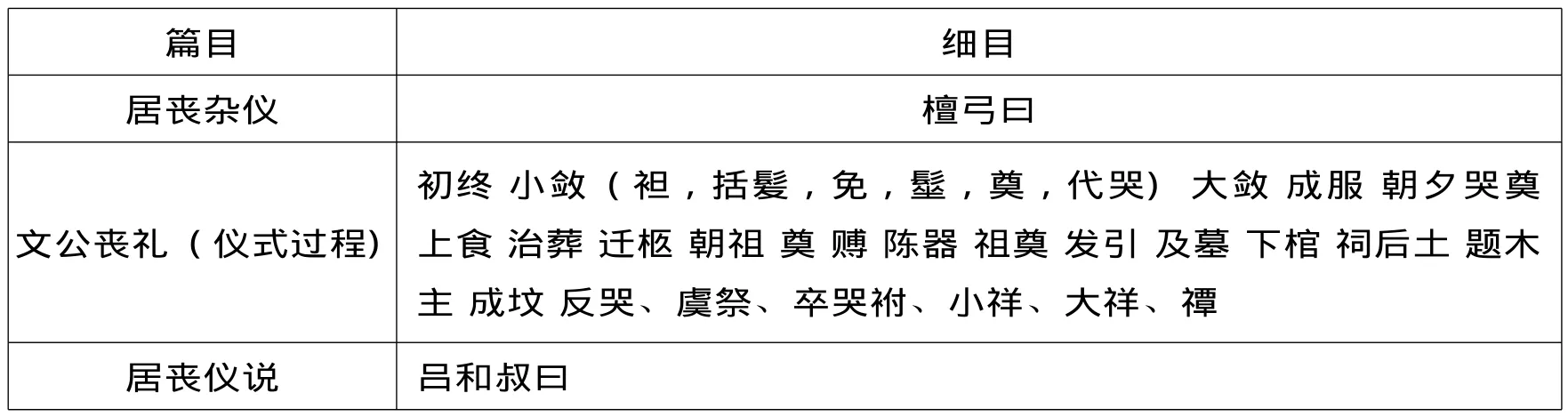

《事林广记》丧礼记述最开始是《居丧杂仪》,内容与《家礼》一样,引用《礼记·檀弓》中的内容,只是更加简略,仅用主干部分没有注释。居丧杂仪后是《文公丧礼》。仪节记述完毕后,有《居丧仪说》。《居丧仪说》后引用的司马温公丧仪说明五服年月。后面附上了《本族服图》《外族母党 (服图)》《妻党服图》《妻为大党服制之图》和《继父诸母服制之图》。接着是作神主式的图,以及《伊川先生作神主说》。然后是弔丧的诸多规定,其后是《伊川先生葬说》《伊川先生柏棺说》。最后附有慰父悼亡文。

与《家礼》在成服仪节中由重到轻依次记述丧服形制及其服丧人员不同,《事林广记》在仪式过程后的《居丧仪说》中简要地记述了丧服的形制,然后再依次说明服丧的人员,且并非援用《家礼》,而是用的司马光《书仪》丧礼部分的五服年月的内容。

《居丧仪说》写到:“吕和叔曰凡遭丧闻丧自缌麻以上皆当制服。今布无升数且随精粗以意定之。絰带麻葛自有小大之制,变除之节当遵用之,终其月筭而除之。凡三年之丧,除不得已干治家事外,终丧不可行庆弔请谒聚会。若卒哭后有甚不得已事,须至见人者,可暂衣墨衰衣,行其事毕反其丧服。朞 (期)丧未卒哭当如三年之丧,已卒哭,有不得已人事则衣墨衰衣,行之或可已者亦不必出,在家受弔、接宾皆衣丧服。凡大功未卒哭,有不得已事乃衣墨衰,以往在家接宾客亦衣墨衰行谒,惟不行庆礼及召人赴任酒食之会。小功缌麻唯哭临受弔乃衣丧服,自余皆衣墨衰,出入如常,唯不行庆礼及召人赴人酒食。”[6]可见,《事林广记》书写的年代,丧服的形制已经有了很大的变化,根据实际情况依次定粗细,只在大体上追求形制的差别,而不再苛求非常精细准确的衣裳、鞋帽、材质等。还对服丧期间的“不得已”情况做了不同阶段的详细说明。

五服时间、人员的规定完全取自司马光《书仪》。[6]内容与《家礼》有一些出入,因为《家礼》服制在成服仪节中,而且按照正服、义服、降服分类记述,并且同样的亲属采用的称呼有些差异。

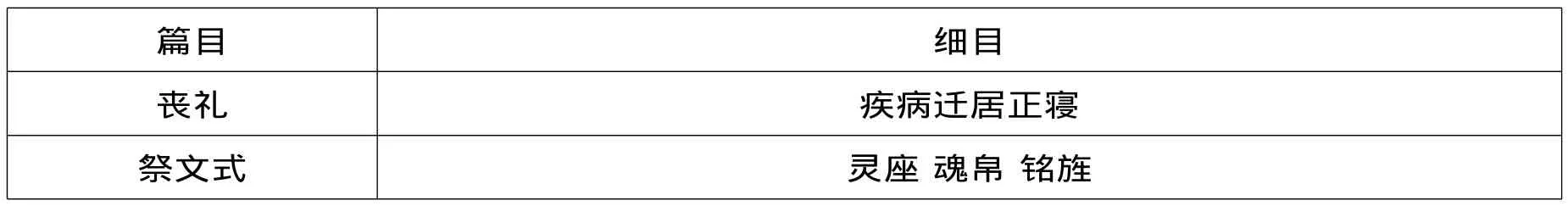

《事林广记》的仪节是根据《家礼》来书写的 (详见表1),文中就直接援用《文公丧礼》。仪节安排跟《家礼》一致,内容也一样,但更加简略,只选取了仪节的主要内容。比如,初终仪节,只有“疾病,迁居正寝。既绝乃哭。立丧主,主妇,护丧,司书,司货,乃易服不食。治棺。讣告于亲戚僚友。”[6]但其中没有注释的部分,另外,没有“复”,也就是招魂的内容。成服部分只简单地对丧服进行划分,没有详细说明服装的材质和服此丧的亲疏划分,详细说明在后面单列说明。仪节安排与内容都是出自《家礼》。文中没有具体的器物使用、方位安排等详细的说明,可以说只是大致地描述了丧礼的仪节,而具体怎么操作,仅仅看此记载,不同的地方,不同的人群将会产生很大的差异。也可以说,这样简单的记述似乎能使得丧礼操作更加灵活。

表1 《事林广记》丧礼书写辑要

制之图斩衰三年齐衰三年齐衰杖期齐衰不杖期齐衰五月齐衰三月大功服制九月小功五月缌麻三月本族服图外族母党服图妻党服图妻为大党服制之图继父诸母服

(二)《居家必用》丧礼知识书写①

①不明编者《居家必用事类全集》,乙集,家礼,丧礼略,明隆庆二年 (1568)飞来山人刻本,收入顾廷龙主编《续修四库全书》(第1184册),上海:上海古籍出版社,2002年,p372-383

《事林广记》使用通俗,而《居家必用事类全书》系列日用类书则更挣脱传统知识体系架构,朝更实用通俗方向迈进,已经开始逐渐强调为“民”之意。《居家必用事类全书》产生于元代,流行于明代。其刊载内容跳脱传统知识体系架构,更强调生活日用的事物。[7]具体请参见表2。

服制开篇介绍了杖的使用,并引用《五礼新仪》《白虎通》中关于丧杖的使用。②根据卢昌德《红烛白蝶——宫廷人生仪礼》:“唐、宋王朝,宫廷官修丧礼盛行,宋代,从宋太祖敕修《开宝通礼》起,累世修纂,直至宋徽宗政和三年 (1113年)修成《五礼新仪》,颁行天下,并规定严格奉行,否则以罪论处。宋代宫廷丧仪就体现在其中的《政和礼》上,与唐王朝的《开元礼》相比较,《政和礼》中有明显的佛、道丧仪迹象,如‘百日卒哭’,这便是佛教的丧仪用语;又如卜地卜葬日方面,《政和礼》上只是含糊地称作‘择之’,不载具体仪式,显然有延请法师相墓的含义。”具体内容在“成服”部分。义服、加服、降服、从服的规则列在每种服制最后。最后还附有丧服图,能更清晰说明根据亲疏等级的服制规则。并且还绘有斩衰、齐衰、大功、小功以下冠、首絰的形制。仪式过程的记述并不完整,并且在文中大量引用了司马氏、程颐等的说法。

(三)《三台万用正宗》③

③酒井忠夫监修坂出祥伸、小川阳一编《中国日用类书集成·4·三台万用正宗 (二)》,卷十六,丧礼,东京都:汲古书院,2001年

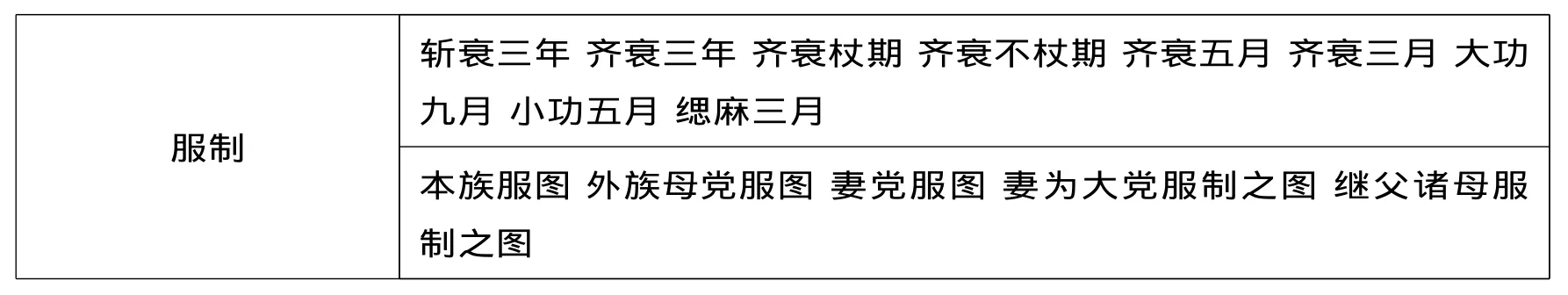

《三台万用正宗》于明万历二十七年 (1599)由福建建阳刻书大家余文台的双峰堂梓印;全书共四十三卷十册。[8]《三台万用正宗》丧礼门内容包括丧礼仪节和服制,先是丧礼仪节,仪节中记述了一则祭文式。然后是服制规则其包括了条款歌合服制图,详见表3。

表3 《三台万用正宗》丧礼书写辑要

律内丧服条款歌妻为夫族服之歌三父八母服之歌斩衰齐衰杖不杖期大功小功缌麻服制大宗五服之图外亲服图妻妾服图三父八母服图

(四)《万宝全书》①

①刘双松删补重编《新板全补天下便用文林妙锦万宝全书》,卷十六,丧祭门,书林安正堂,明万历壬子年(1612年)

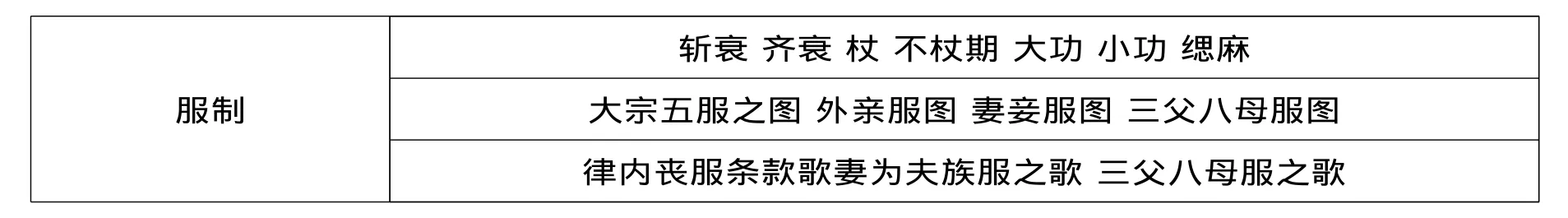

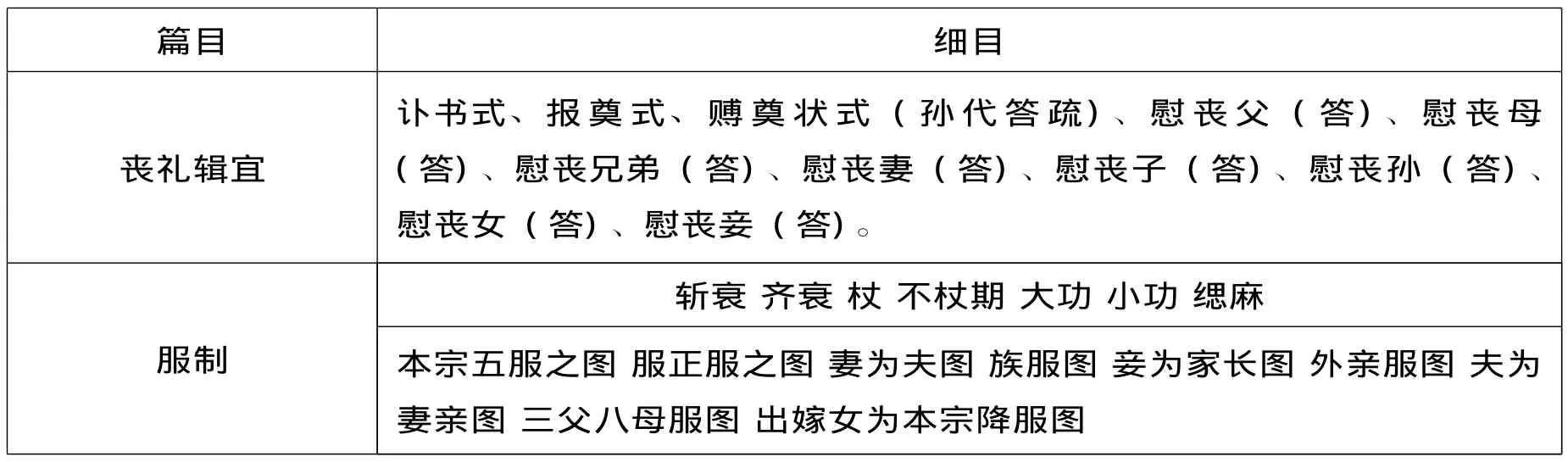

晚明《万宝全书》实际上继承了《事林广记》传统知识体系结构与《居家必用事类全书》系列日用类书般更实用内容刊载,书籍通俗化更为明显,并真正普及四民大众。”[7]《万宝全书》包括了服制和各类丧礼文书,《万宝全书》丧礼和祭礼同在丧祭门中记述。丧礼记述,首先是本宗九族五服正服之图、妻为夫族服图、妾为家长图、外亲服图、夫为妻亲图、三父八母服图、出嫁女为本宗降服图,七幅丧服图来形象说明丧服服制,而不再用文字表述。然后是丧礼辑宜,即载有各类丧礼文书,详见表4。

表4 《万宝全书》丧礼书写辑要

(五)《五车拔锦》丧礼知识书写②

②酒井忠夫监修坂出祥伸、小川阳一编《中国日用类书集成·1·五车拔锦 (一)》,卷十,丧祭门,东京都:汲古书院,2001年。

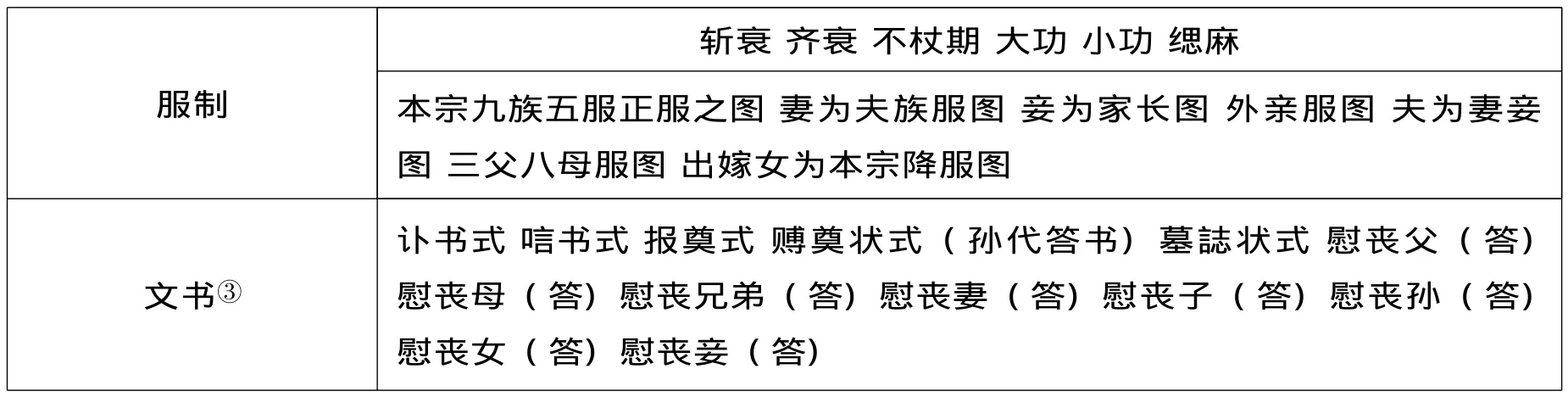

《五车拔锦》的丧礼书写包括:服制、数张丧服图,以及丧礼文书范文,详见表5。

表5 《五车拔锦》丧礼书写辑要

③ 笔者加。

三、丧礼知识书写的特点与变化

从以上对南宋、元、明的日用类书中丧礼知识的辑要可以看出,丧礼知识总的来说有以下三个重要变化。需要说明的是文中采用的这四部日用类的日用类书根据当时的需要应运而生。“宋元以来偏向文人使用的家庭生活百科全书,不论是《事林广记》还是《居家必用事类全书》系列者,发展至明代晚期,因经济、社会、文化等环境变动及主客观条件配合,而出现普及四民大众共通使用的家庭生活百科全书,此种新型家书虽然产生于三个不同年代。但是《事林广记》在元代、明代及后来都有继续刊印,《居家必用事类全书》到明代及后来也一再翻刻,且各版内容因时代不同而有变动。惟此时又有其他庭生活百科全书在晚明时期名称不一,然至清代统称之为《万宝全书》”。[7]①吴蕙芳为了便于区隔清代后变化的日用类书与此前的日用类书,她将“《事林广记》与《居家必用事类全书》系列的家庭生活百科全书沿用日本学界以往的‘日用类书’一词称呼,而对《万宝全书》系列的家庭生活百科全书另採‘民间日用类书’一专有名词称呼;增加‘民间’二字除意指此类书籍内容实较以往的日用类书更为实用通俗外,更重要的是,此类书籍已明确标示诉求对象为四民大众。”引自吴蕙芳《“日用”与“类书”的结合——从<事林广记>到<万事不求人>》,《辅仁历史学报》,第十六期,2005.7,第108页。日用类书内容的变动是与其时社会生活的变化密切相连的。明万历年间大量出现的日用类书“比以往的日用类书更为通俗而普遍,因其内容将多为文人雅士等上层社会参阅的部分删除或缩减,以更符合一般民众的生活需求;亦配合民间社会的需求而增加新的内容。”[4]虽然丧礼部分的内容不能完全、清晰地展示这种变化,但也能窥其一二。

(一)仪节趋向简略

《事林广记》的丧礼仪节跟《家礼》如出一辙,只是没有仪节的注释,因此无法知道具体的器物、动作等具体的操作细节。《居家必用事类全书》有大部分的仪节,还跟《家礼》一样援引了许多司马温公对礼仪的解释和评价。《三台万用正宗》只记述了小敛前的仪节,且没有详细的说明,《文林妙锦万宝全书》则完全没有丧礼仪节的记述。

日用类书作为日常生活指导,民众对之的诉求非常明确,所以丧礼仪节只要齐全,则可以知道生活,不需要详细的解释与评论。而既然前代的日用类书依然在刊印,可供指导,后来的日用类书很多就选择极简或干脆放弃这部分内容。

(二)服制逐渐简化

《事林广记》的丧礼服制有详细的五服的各类服丧人员,但是没有丧服的形制,仅在《居丧仪说》中进行了大概的说明。后附有说明服制的图。《居家必用事类全书》丧服既有形制的简要说明,也有五服的各类服丧人员。《三台万用正宗》简单地记述的五服的形制,并通过几幅丧服图和丧服歌来说明五服服丧人员。《文林妙锦万宝全书》则都通过几幅服丧图来说明五服服丧人员,没有五服形制的记述。

丧服形制从《仪礼》的极度繁琐,到《家礼》的相对简化,都难以适应社会变迁,“今布无升数且随精粗以意定之”才是行之有效的方法。用图例来说明服制比较简单、明了,用分类的图示则会更加清晰,便于民众按图索骥找到合适的行为规则。

(三)礼文书增加

《事林广记》后附有一则慰父亡文。《三台万用正宗》有一则祭文通用格式,而《文林妙锦万宝全书》则收录了讣书式、报奠式、赙奠状式 (孙代答疏)、慰丧父 (答)、慰丧母 (答)、慰丧兄弟(答)、慰丧妻 (答)、慰丧子 (答)、慰丧孙 (答)、慰丧女 (答)、慰丧妾 (答)。讣文式 (亡状当以孝孙行书为子者治丧无暇及此无孙侄亦可)。丧礼文书是在《家礼》中就有出现的,但是只附了致赙奠状、谢状;慰人父母亡疏、父母亡答人疏;慰人祖父母亡启状、祖父母亡答人启状三种。而这种工具性的应用文在丧礼中式最容易直接被用到的,所以后来的日用类书中逐渐增加了丧礼文书的内容。

结 语

文字的引进意味着一个彻底和深刻的变化,文本不受时空的限制,延伸了人们理解的框架。[9]但文本必须不断地适应正在变化的理解框架。而日用类书则可视为文本对生活的适应,贴近民间,汇集大量珍贵资料,是研究社会、经济、文化的重要资料。虽然不同时期的日用类书有所不同,早期侧重于文人阶层,而晚明以后则有更鲜明的日常生活特色。日用类书作为“晚明印刷文化中新兴的一类出版品,在消费市场中占一席之地,也是一类‘文化商品’,正可见出其集体意义。”[10]日用类书作为民间丧礼知识工具书具有以下应用性特征:行文简练、明确,没有详细的解释文字。使得一个方便易行的丧礼仪式框架非常直观地呈现。复杂的丧服制度通过几张表格,就能让读者按图索骥,明白需要如何穿戴,以及时间长短。后期日用类书中增加的祭文范本,使得丧礼实践有了更充分的参考资源。也就是说,读者不需要太多的文化,只要识字,都能基本理解,并照着做。日用类书中的丧礼知识,简单易行,一目了然。由此《仪礼》中繁琐的细节,经由《家礼》删减后,日用类书中更彻底地去掉了细节,只留下仪式的框架。于是儒家丧礼知识传统“框架性”地得以保留,民众能较简单地获取、理解、使用这些丧礼知识。这种保留既得益于日用类书自身的工具书性质,因为日用类书成为民众生活参考的重要文本。也得益于“框架性”知识的保留。同时,在礼仪实践中,民众势必也要为了满足自身日常生活的需要,在这个儒礼框架中填充各项内容,比如佛道丧礼仪式、地方风俗等。随着时间的推移,这些框架性丧礼知识又载入家谱中,或作为礼生的专业知识载入礼生礼书中。于是,得以传承这些知识的地区就有机会保留儒家丧礼知识的“框架”,以至在当代民俗实践中儒家丧礼传统仍稳固、清晰地被呈现。

[1]吴蕙芳.中国日用类书集成[J].近代中国史研究通讯,2000年第30期,p109

[2]张献忠.日用类书的出版与晚明商业社会的呈现[J].江西社会科学,2013年第12期,p121-123

[3]陈学文.从日用类书记载来看明清时期的家庭与婚姻形态[J].江南大学学报 (人文社会科学版),2013年第5期,p33

[4]吴蕙芳.民间日用类书的渊源与发展 [J].国立政治大学历史学报,2001年第18期,p1、p9、p13、p13-15、p20-21、p13

[5] Sakai Tadao.Confucianism and Popular Education Works[A].William de Bary,ed.Self and Society in Ming Thought[C].Nework:Columbia University Press,1970,p338-341

[6](宋)陈元亮编.事林广记·前集卷十家礼类·丧礼[M].北京:中华书局影印本,1963年,并参阅司马光著,王雪五主编.司马氏书仪 (丛书集成本)·卷六[M].商务印书馆,p69-73

[7]吴蕙芳.“日用”与“类书”的结合——从《事林广记》到《万事不求人》[J].辅仁历史学报,2005年第16期,p105、p86、p107-108

[8]吴蕙芳.民间日用类书的内容与运用——以明代《三台万用正宗》为例 [J].明代研究通讯,2000年第3期,p46

[9][德]阿斯特利特·埃尔主编,余传玲等译.文化记忆理论读本 [M].北京:北京大学出版社,2012年,p12-13

[10]王正华.艺术、权力与消费:中国艺术史研究的一个面向 [M].杭州:中国美术学院出版社,2011年,p330