舞狮:用舞姿“演绎”欢庆和吉祥

2015-11-30汇编多拉

汇编|多拉

舞狮:用舞姿“演绎”欢庆和吉祥

汇编|多拉

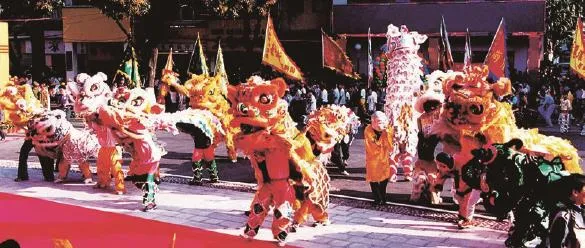

舞狮,又称“狮子舞”、“狮灯”、“狮舞”、“舞狮子”,它在我国历史悠久,从北方到南方,从城市到乡村,逢年过节及庆典盛世都可以见到欢快的舞狮活动,它淋漓尽致地表达出了老百姓的欢喜心情。狮子在中华各族人民心目中为瑞兽,象征着吉祥如意,从而在舞狮活动中寄托着民众消灾除害、求吉纳福的美好意愿。

舞狮历史久远,《汉书·礼乐志》中记载的“象人”便是舞狮的前身;唐宋诗文中多有对舞狮的生动描写。现存舞狮分为南狮、北狮两大类,南狮具有较多的武功高难技巧,神态矫健凶猛;北狮娇憨可爱,多以嬉戏玩耍为表演内容。根据狮子假型制作材料和扎制方法的不同,各地的舞狮种类繁多,异彩纷呈。我国非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,舞狮经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

北狮和南狮

北狮

北狮的造型酷似真狮,狮头较为简单,全身披金黄色毛。舞狮者(一般二人舞一头)舞狮的裤子、鞋都会披上毛,未舞看起来已经是惟妙惟肖的狮子。狮头上有红结者为雄狮,有绿结者为雌性。北狮表现灵活的动作,与南狮着重威猛不同。舞动则是以扑、跌、翻、滚、跳跃、擦痒等动作为主。

北狮之一

北狮之二

北狮一般是雌雄成对出现,由装扮成武士的主人前领。有时一对北狮会配一对小北狮,小狮戏弄大狮,大狮弄儿为乐,尽显天伦。北狮表演较为接近杂耍。配乐方面,以京钹、京锣、京鼓为主。

南狮

南狮又称醒狮,造型较为威猛,舞动时注重马步。南狮主要是靠舞者的动作表现出威猛的狮子形态,一般只会二人舞一头。狮头以戏曲面谱作鉴,色彩艳丽,制造考究,眼帘、嘴都可动。严格来说,南狮的狮头不太像狮子头,有人甚至认为南狮较为接近年兽。南狮的狮头还有一只角,传闻以前会用铁做,以应付狮舞时经常出现的武斗。传统上,南狮狮头有“刘备”、“关羽”、“张飞”之分。三种狮头,不单颜色、装饰不同,舞法亦根据三个古人的性格而异。

南狮之一

南狮之二

南狮之三

南狮的舞动造型很多,有起势、常态、奋起、疑进、抓痒、施礼、惊跃、审视、酣睡、出洞、发威、过山、上楼台等等;舞者透过不同的马步,配合狮头动作把各种造型抽象地表现出来。故此南狮讲究的是意在和神似。南狮有出洞、上山、巡山会狮、采青、入洞等表演方式。舞南狮时会配以大锣、大鼓、大钹。狮的舞动要配合音乐的节奏,有时还会有一人扮作“大头佛”,手执葵扇带领。舞狮之前通常还会举行“点睛”仪式。仪式由主礼嘉宾进行,把朱砂涂在狮的眼睛上,象征给予生命。

各地舞狮

在长期的流传中,通过民间艺人的不断创造,不同地区的舞狮有不同的风格与特色。如北京高碑店的《舞狮》,以狮头重量见长,狮头重达45千克;河北徐水县的舞狮动作矫健,能跃上5张方桌子,在桌面上表演;安徽的《手狮子》小巧玲珑;山东的《大狮子》在硝烟弥漫中,腾空蹿跳,既惊险又显勇猛;四川的《高台狮子》和《地盘狮子》以演绎破阵法为特色。在少数民族地区,也有舞狮子的习俗,青海省藏族的《雪狮》就很有特点。

徐水舞狮

申报地区或单位:河北省徐水县

河北是北狮的发祥地。徐水县北里村狮子会创建于1925年,以民间花会形式存在,中华人民共和国成立后得以迅速发展。

徐水舞狮的活动时间主要在春节和春季寺庙法会期间,表演时由两人前后配合,前者双手执道具戴在头上扮演狮头,后者俯身双手抓住前者腰部,披上用牛毛缀成的狮皮饰盖扮演狮身,两人合作扮成一只大狮子,称太狮;另由一人头戴狮头面具,身披狮皮扮演小狮子,称少狮;手持绣球逗引狮子的人称引狮郎。引狮郎在整个舞狮活动中具有重要作用,他不但要有英雄气概,还要有良好的武功,能表演“前空翻过狮子”、“后空翻上高桌”、“云里翻下梅花桩”等动作。引狮郎与狮子默契配合,形成北方舞狮的一个重要特征。徐水舞狮的基本特征是外形夸张,狮头圆大,眼睛灵动,大嘴张合有度,既威武雄壮,又憨态可掬,表演时能模仿真狮子的看、站、走、跑、跳、滚、睡、抖毛等动作,形态逼真,还能展示“耍长凳”、“梅花桩”、“跳桩”、“隔桩跳”、“亮搬造型”、“360°拧弯”、“独立单桩跳”、“前空翻二级下桩”、“后空翻下桩”等高难度技巧。

徐水舞狮在中国民间艺术表演中占有重要地位,1953年,曾到首都北京参加全国民间艺术汇演,并代表国家多次出访演出。曾在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的“第四届世界青年联欢节”的比赛中获一等奖。河北省杂技家协会于2001年10月正式命名北里村为“杂技舞狮之乡”。目前,由于舞狮道具昂贵、培养新人不易等原因,徐水舞狮面临传承危机,亟待有关部门加以抢救、扶持。

徐水舞狮系列

天塔舞狮

申报地区或单位:山西省襄汾县

山西襄汾陶寺村的舞狮始于隋唐时期,历经宋元明清,经久不衰,被称为“天塔舞狮”。

天塔舞狮之一

天塔舞狮之二

天塔舞狮具有惊、险、奇、绝、美的艺术特征。塔台高高耸立,动作大起大落,令人惊叹;表演过程内含科学的力学原理,再加上安全的保护措施,看上去险实则无险;狮子眼、舌、尾活动自如,能做出口吐条幅之类的表演,使人感到稀奇;天塔狮舞在力量中融入技巧,特技中渗透文化,堪称一绝;这种高台表演,空中造型优美,显示出动人的魅力。

天塔舞狮具有独特的表演形式和高超的绝技。天塔舞狮曾获中国第七届艺术节优秀奖,山西省第一届及第三届广场文化节金奖。当前,抢救、保护、研究舞狮,对美学、民俗学及音乐舞蹈史的研究都有很重要的意义。

天塔舞狮之三

黄沙狮子

申报地区或单位:浙江省临海市

“黄沙狮子”始创于北宋年间,主要活动在浙江临海市西北山区白水洋镇的黄沙洋一带。此地民风剽悍,朴茂近古,崇尚习武,且舞狮风俗由来已久。

黄沙狮子之一

黄沙狮子之二

这项传统表演艺术的最大特点是把民间精湛武艺与传统舞狮表演巧妙地结合起来,舞武一体。它不但能在地上翻滚嬉戏,还能在高台上表演各种风趣的动作。表演时,演员在八仙桌上翻飞的同时,还兼耍“过堂”、“桌上筋斗”、“下爬点”、“悬桌脚”、“叠罗汉”等翻桌动作。跳桌是整个表演中难度较高的,四十几张桌子呈梯形相叠,跳桌到最高时,由九重桌子堆叠起来,一个“绝”字就落在最高的第九重桌子的四只脚上——桌脚朝天,一个艺人就在这四只桌脚上跨步移动,脱鞋脱袜,尽显绝技。

黄沙狮子舞武一体,娱神娱人,刚柔相济,具有独特的地方文化特征,寄托着民众美好的期盼,从大年三十开始到二月初二这一段时间,艺人们要走村串乡地去表演。黄沙狮子的中心区域黄沙洋及其传播地的百姓们祈望风调雨顺、五谷丰登、人财两旺、吉庆平安,都祈盼舞狮为他们赐吉祥,消灾降福,热热闹闹地度过节庆。

黄沙狮子在民俗学、社会学、美学、人类学等方面具有研究价值。随着中国东部沿海地区经济的迅猛发展,传统社会的审美观念和文化生活方式发生变异,如今健在的能够表演黄沙狮子的老艺人不到10人,这种极具观赏性的传统民间舞蹈形式面临断代和失传危机。

广东醒狮

申报地区或单位:广东省佛山市、遂溪县、广州市

醒狮,属于中国舞狮中的南狮。历史上由唐代宫廷狮子舞脱胎而来,五代十国之后,随着中原移民的南迁,舞狮文化传入岭南地区。明代时,醒狮在广东出现,起源于南海县。现流传于广东、广西及东南亚各国华侨中间;在广东境内主要分布在佛山、遂溪、广州等县市。

广东醒狮之一

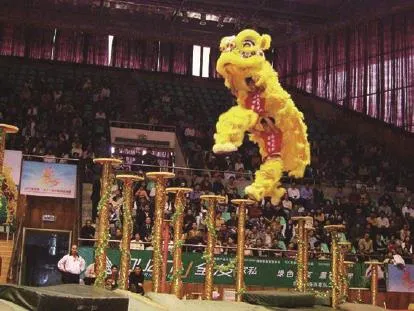

醒狮是融武术、舞蹈、音乐等为一体的文化活动。表演时,锣鼓擂响,舞狮人先打一阵南拳,这称为“开桩”,然后由两人扮演一头狮子耍舞,另一人头戴笑面“大头佛”,手执大葵扇引狮登场。舞狮人动作多以南拳马步为主,狮子动作有“睁眼”、“洗须”、“舔身”、“抖毛”等。主要套路有“采青”、“高台饮水”、“狮子吐球”、“踩梅花桩”等。其中“采青”是醒狮的精髓,有起、承、转、合等过程,具戏剧性和故事性。“采青”历经变化,派生出多种套路,广泛流传。遂溪醒狮在表演上从传统的地狮逐步发展到凳狮,由凳狮又发展到高台狮、高竿狮,由高竿狮又发展到桩狮。桩狮的难度也在不断增大,如增加了走钢丝、腾空跳等表演类。最高的桩接近3米,跨度最大达3.7米,充分体现了“新、高、难、险”的特色,被誉为“中华一绝”。广州市的沙坑醒狮的道具造型特点是:狮头额高而窄,眼大而能转动,口阔带笔,背宽、鼻塌、面颊饱满,牙齿能隐能露。表演分文狮、舞狮和少狮三大类。通过在地面或桩阵上腾、挪、闪、扑、回旋、飞跃等高难度动作,演绎狮子喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑八态,表现狮子的威猛与刚劲。

广东醒狮之二

广东醒狮之三

广东醒狮之四

自古以来,广东醒狮被认为是驱邪避害的吉祥瑞物,每逢节庆,或有重大活动,必有醒狮助兴,长盛不衰,历代相传。

20世纪80年代以来,几乎乡乡都有自己的醒狮队,一年四季,开张庆典锣鼓声不断,逢年过节,狮队便上街采青、巡演。各镇、乡村群众性的狮艺普及也盛况空前。广东醒狮已成为全国知名的为广东特有的民间舞品牌。醒狮活动也广泛流传于海外华人社区,成为海外同胞认祖归宗的文化桥梁,其文化价值和意义十分深远。

林城青狮

申报地区或单位:浙江省长兴县

林城青狮由20世纪初客居长兴的河南人传入浙江。据传授的老艺人讲,古代有一头“青狮”,它英勇善战,为了保卫国家,忠贞不屈,死守皇宅,平反了奸贼内乱,皇帝为了奖励它,特赐予王位,钦笔“狮王镇宅”也由此而来,之后经过流传演变,人们扎狮舞狮,舞狮由此而来。20世纪五六十年代,林城青狮活动比较频繁,表演范围也较广,除在本县各地演出外,行迹还涉及安徽、江苏等地区。

林城青狮一般由“急急风”锣鼓入场(也可播放专门的音乐),“青狮”浑身为青绿色,狮头较小,每头狮子由两人合扮,前者双手握住狮头道具戴在头上,后者俯身双手抓住前者的腰带,身披着用麻、羊毛编织加工而成的狮皮。锣鼓一响,一对狮子(一雌一雄)欢跃起舞,表演非常灵活,其动作有蹦跳、欢跳、狮子直立、双狮对吻、搔痒、狮子攀桌、狮下桌前跳、狮下桌侧跳、狮子打滚等,舞狮者动作难度较大,要经过不断的艰苦操练方能胜任。

除了正月“拜门子”外,林城青狮还有“打地场”表演,即每逢喜庆佳节在农村村头作集体表演,并由领班人员表演“喊彩”,即一边让狮子舞动一边说唱一些大吉大利的话(俗称“讨吉利”),但没有正规的曲调,领头的狮子则要表演“含彩”,即主人将红包系在一根棒上,在狮子跟前举高,狮子用嘴巴去接红包,跳得越高则红包给的钱越多,俗称“接彩头”。在“打地场”中有一项表演动作当地人称之为“背包”,舞青狮者会在原来表演动作的基础上融合部分武打和杂技动作,技巧更加高,场面也更加精彩。一般情况下整个狮舞表演约15分钟,表演三段后方可收锣。

林城青狮