中国高新区技术赶超效应分解及影响因素研究——基于52个国家级高新区面板数据的检验

2015-11-27姜彩楼

姜彩楼,查 颖

(南京信息工程大学 中国制造业发展研究院,江苏 南京210044)

一、引言

高新区是我国发展高新技术产业的重要空间载体,经过20 余年的跨越式发展,已经形成了巨大的经济规模,成为宏观经济重要组成部分(姜彩楼,2014)[1]。由于经济增长具有在特定空间和产业部门集聚的倾向,以资本推进的方式在特定区域形成高新技术产业发展“特区”,不仅能够形成高新技术产业增长极,还能够形成重要的区域创新源。我国高新区发展大多依托于智力密集的大中城市,不仅能够获得基础设施配套、规模化的市场需求以及丰富便捷的商业信息等外部效应(Lasuen,1969)[2],还能够利用本土创新资源推动高新区技术升级。成功的高新区具有产业集聚和创新集聚的双重特征,前者不仅能够节约生产成本、产生规模效应及促进专业化分工(Weber,1929)[3],而且能够促进市场结构和技术结构优化,并嵌入全球价值链带动区域发展。由于技术创新具有在时间和空间上成群出现的特征,高新区创新资本一旦形成集聚以后,就容易出现自我强化倾向,并能够从本地扩展到跨国公司主导的全球贸易范围(Hart,2003)[4]。在高新区发展初期,资本集聚是重要的推动力量,但是由于规模报酬递减的作用,以资本集聚作为推进力的赶超极容易陷入停滞状态,因此,探索内生性的技术赶超成为研究者关注的重点(Lee,Lim,2001)[5]。

技术赶超受到多种因素的影响,人力资本质量、研发(R&D)溢出以及干中学等是重要的影响因素,而吸收能力是区域、行业和国家从落后向领先转变的关键(Lucas,Robert ,1988;葛守昆,2014)[6-7]。Gerschenkron(1962)[8]认为后发区域应该选择更具生产效率的成熟技术以获得规模经济,因此,技术赶超实际上可以归纳为一个以单向技术积累为主线的多途径追赶过程。Perez 和Soete(1988)[9]强调技术赶超和经济赶超的协同作用,这意味着技术赶超不应该依赖于单一的资本积累或者技术积累,而是二者协同交互的过程,尤其是在经济全球化和信息技术深入发展的条件下,借助于成熟的“技术-经济”范式更容易取得成功。此外,市场结构、创新氛围与科技竞争水平、发达国家和地区的投资以及高新技术产品贸易性溢出等(Autant Bernard C,2006;周锦,2014)[10-11],也被认为是影响技术赶超的重要因素。

上述文献表明,技术赶超不仅要考虑到新技术带来的技术前沿面上移,还要考虑对现有技术前沿的利用效率以及规模效应等。中国高新区技术赶超是在招商引资和自主创新等多种战略环境中进行的,如何测度高新区在不同维度的技术赶超效应,对于评价中国高新区发展路径具有重要的意义。与此同时,各种形式的发展战略以及空间环境等因素对于中国高新区技术赶超有着复杂的影响,在统一的模型框架下对这些影响因素进行检验显得尤为必要。本文将基于Lovell(2003)[12]对Malmquist 指数的分解思路,对中国高新区技术赶超的多维来源进行分解测度,并以52个国家级高新区1998-2012年的数据为对象①,采用逐步回归法提炼出影响中国高新区技术赶超的关键因素,努力提供有价值的发现。

二、中国高新区技术赶超的效应分解

由于单位劳动产出效率、全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)等指标过于抽象,难以反映出技术赶超的多维特征。笔者根据Lovell(2003)[12]的Malqmquist指数构造机理,构建相应的指数并采用Matlab11a软件计算线性规划方程,以获取中国高新区技术赶超的多维效应。

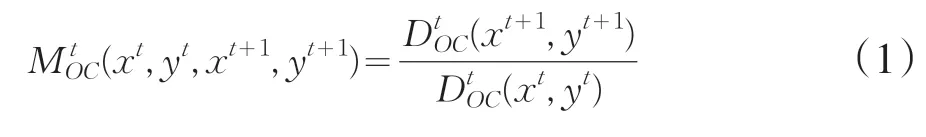

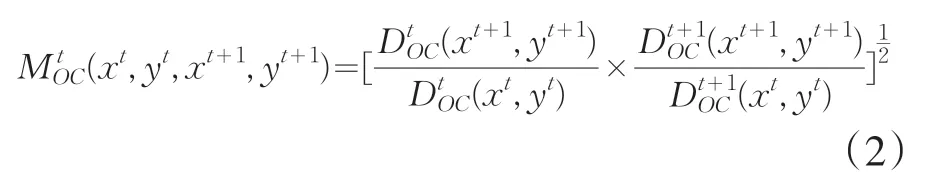

假设高新区为决策单元(DMU),x和y分别为投入和产出矩阵,则Malmquist指数可以表示为:

用‘ot’ 表示t期规模报酬可变下的最佳技术前沿面,式(2)可以表示为:

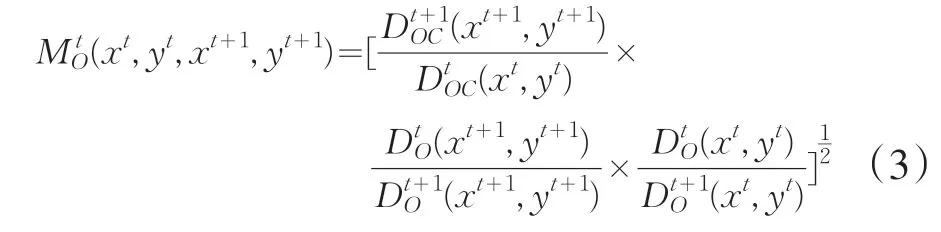

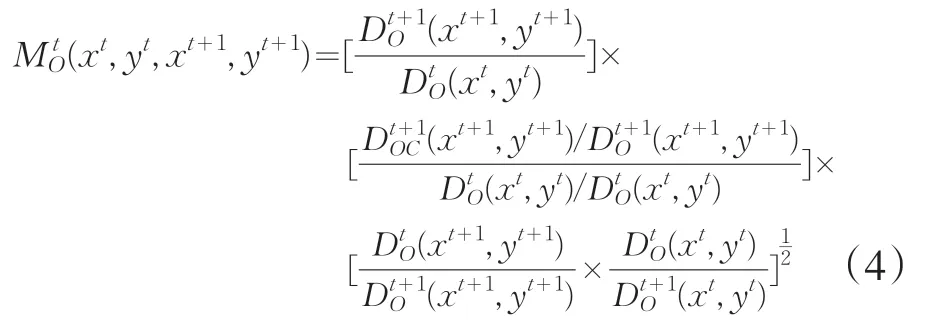

分离出规模效率,可得:

根据上述指数构建思路,通过Matlab11a软件计算线性规划方程分别获得技术前沿面变化(TECH)、规模效率变化(SECH)和管理效率变化(PECH)。

表1 给出了我国52 个国家级高新区1998-2012年技术赶超效应的分解测度结果。可以看出,中国高新区的全要素生产率在研究区间内呈现明显的倒“U”形,在2003年到达峰值1.134,其他绝大部分年份大于1.0,反映出高新区整体上保持了较高的技术追赶速度。对全要素生产率指数均值进行分解,可以发现技术前沿面变化的贡献最高(1.036),其次为管理效率变化(1.026),规模效率的贡献仅为1.003。其中,技术前沿面变化呈现前高后低的趋势,尤其是在2003年之前,绝大部分年份保持在1.2 以上,2003年以后则迅速下降到1.0 以下,说明中国高新区技术前沿面的追赶主要发生在2003年以前,近年来反而有下降的趋势。中国高新区的管理效率指数呈现前低后高的趋势,除2003年处于1.0以下,其余大部分年份保持了改善趋势,说明中国高新区在发展后期具备了较高的管理水平。与其他指数相比,规模效率指数绝大部分年份保持在1.0上下浮动,这也反映出规模变化对高新区技术赶超的影响并不显著。

由于中国高新区技术赶超受到多种战略环境及空间因素的影响,有必要通过计量模型检验高新区技术赶超的影响机制。在变量选择上,我们将围绕要素集聚战略和空间环境支持两个层面,根据相关理论及研究经验设置检验变量,借助计量模型检验相关战略的实践效应。

表1 中国高新区技术赶超指数

三、检验模型设定

根据Agion(2004)[13]等关于内生增长的论述,从要素投入、空间集聚和环境控制等具体变量(段会娟,2012;张慧明等,2012)[14-15]入手构建模型,对影响高新区技术赶超的关键因素进行提炼。具体形式如下:

式中下标i表示各高新区单元,t代表年份,因变量TE代表高新区的技术赶超。等式右边的C为高新区特定的常数项,Input为高新区增长的直接投入变量,Aggl 为反映高新区空间组织效应的变量,用于检验相关空间组织形式对于高新区赶超的影响,X为影响高新区赶超的其他控制变量,如区域资源禀赋、不同空间格局下的竞争效应、模仿效应等。εit为时变误差项。

在投入变量中,将重点考虑资本形成对于高新区技术赶超的影响(姜彩楼,2014)[1]。由于资本形成在某种程度上反映了政府部门对于高新区资本集聚的战略导向,对这一变量的检验将有助于对招商引资等实践行为提供计量学上的解释。资本形成可以从资本广化和资本深化两个维度进行度量,资本广化是在资本结构保持不变的情况下进行的资本规模扩张,是外延型经济增长的主要动力,资本深化主要表现为人均资本设备的提升,将会推动内含型经济的增长。为了反映出不同维度资本变化对于高新区技术赶超的影响,分别将固定资本增长速度(Fixed)和人均资本变化率(Stru)作为待检验变量。考虑到人力资本在创新型经济中的基础性地位(陈涛,2014)[16],这里将人力资本形成速度(Human)作为重要的检验变量,用于实证检验的辅助参考。

在高新区赶超的空间组织方面,区域专业化集聚是最主要的推进形式,一方面能够通过弹性专精、规模效应等途径促进高新区增长,还能够以技术溢出等方式促进园区全要素生产率提升。度量空间专业化集聚的指标有Hoover 系数、区位熵等,这里使用区域专门化率进行度量,计算公式如下:

其中,gi和gt分别表示第i个高新区的经济总量以及所有高新区样本的经济总量,Qi和Qt分别表示第i个高新区母城的经济总量和所有高新区母城样本的经济总量。Aggli指标反映了第i个高新区的相对集聚能力,如果区域专门化率大于1,则表明高新区专业化集聚能力较强,区内产业增长活跃,反之则表明专业化集聚能力较弱,区内产业出现衰退。这里采用区域专门化率作为待检验变量,标记为Aggl。

在高新区之间,由于赶超激烈,彼此之间在引资政策及管理手段上会存在高度借鉴和模仿,有效的引资政策及管理手段也很容易扩散开来,成为高新区技术进步的重要动因。通常意义上,这类借鉴和模仿主要取决于高新区之间的增长差距和技术差距(尹建华,周鑫悦,2014)[17],选择本年度增长最高值作为参照指标,使用技工贸最高值/高新区技工贸来衡量增长差距(Ygap),使用劳动生产率最高值/高新区劳动生产率来衡量技术差距(TECHgap),用于检验高新区之间的竞争效应和模仿效应。此外,考虑城市科技投入对高新区技术进步的影响,标记为Buget。

在空间变量中,土地成本是影响集聚的重要变因素(Webber,1929)[3],这在我国高新区发展初期的各类优惠政策中有所体现。采用城区土地价格作为反映区域土地成本的变量。由于土地价格数据难以直接获得,这里使用城区经济总值/土地面积来表示,标记为Land。

生产与营销的分离是高新技术产业活动的重要特征,良好的交通运输条件无疑能够优化资源配置、降低生产成本。这里使用城区平均道路密度作为交通条件变量,标记为Road。

在我国的经济发展格局中,较高的城市开放度有助于吸引更多高技术含量的外资,并通过干中学和规模效应等方式促进技术赶超(胡国珠等,2013)[18]。这里采用高新区母城的实际利用外资来反映城市开放度,标记为FDI。

构建如下技术追赶方程:

应变量TE 分别使用全要素生产率指数(TFP)、技术前沿面变化指数(TECH)、管理效率指数(PECH)和规模效率指数(SECH)来表示。由于上述方程变量是在相关理论及已有研究经验的基础上设定的,变量之间可能会受到多重共线性的干扰,这里结合膨胀因子分析法(VIF)和后向逐步回归法,最大限度识别出影响变量。研究样本为52个国家级高新区及其所在城市的相关变量,样本区间为1998-2012年,数据资料主要来自于科技部火炬中心(1999-2005)、《中国火炬统计年鉴》(2006-2013)、《中国城市统计年鉴》(1999-2013)和中经网数据库。研究变量统一采用环比形式,能够体现出较上一期的“赶超”特征。

四、结果分析

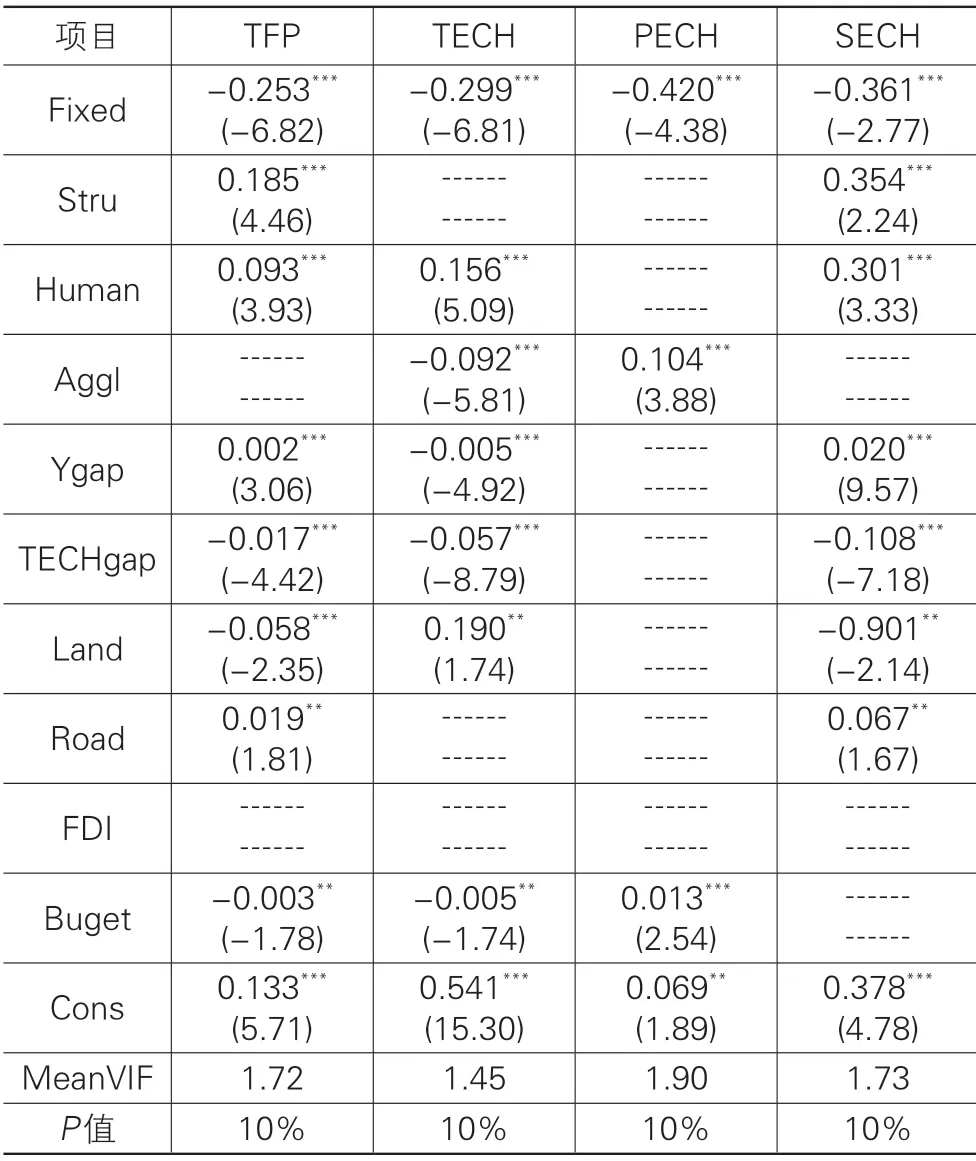

本文将显著性水平设定为10%,未通过10%显著性水平检验的变量将被去除并重新进行估计,直至所有变量都能够通过检验。结合VIF 分析,该方法可以在模型设定的基础上对相关变量进行验证并提炼出关键因素。表2 和表3 给出了高新区技术追赶方程的总体估计结果和分阶段估计结果,显示所有估计方程的膨胀因子均值都在经验值2.0 以下,膨胀因子最大值均小于经验值10.0,表明设定的模型通过了检验,未受多重共线性影响。

表2 总体样本估计结果

表3 分阶段样本估计结果

在整体样本的检验中,变量Fixed在所有方程中均通过了1%水平的显著性检验,且相关系数均为负数,说明高新区固定资本规模扩张具有抑制全要素改善的特征,这提示高新区亟须改变传统的由资本集聚推进方式,转向内源性创新投入。作为反映资本结构变化的变量,Stru对TFP和SECH的影响显著为正,反映出在高新区技术赶超过程中资本深化是推动全要素生产率改善的重要力量,对于具备规模效应的园区尤为显著。就资本结构而言,中国高新区的资本深化已经接近稳态,人均资本至2004年已经转为负值,如果高新区无法获得其他方式的技术进步,依赖于资本深化的技术赶超将难以为继。变量Human 对TFP、TECH 和SECH 的影响显著为正,表明高新区人力资本投入不仅能够推动技术前沿面上移,还能够促进规模效率改善,反映出高新区发展具备创新型经济的特征。

在高新区的扩张过程中,创新型资本和新技术的专业化集聚通常会形成溢出效应,并刺激新技术不断涌现以提升技术前沿面。在对空间效应的检验中,变量Aggl 对TECH 的影响显著为负,对PECH的影响显著为正,这意味着在实践层面,高新区作为特定的空间组织形式促进了管理效率的提升,但是阻碍了技术前沿面的上移,高新区无法通过自我演化实现技术赶超。从母城科技支出的影响来看,变量Buget 对TECH 的影响显著为负,对PECH 的影响显著为正,这也反映出母城科技支出与高新区之间的技术链接较为薄弱,难以提供有效的支撑。

反映高新区增长差距的变量Ygap 对SECH 的影响显著为正,对TECH的影响显著为负,说明在以经济增长为主要考核指标的形势下,高新区之间的赶超竞争将导致规模效率的改善,而影响技术前沿面的提升。反映技术差距的变量TECHgap 对SECH 和TECH的影响均显著为负,说明技术水平较低的高新区技术前沿面提升更加困难,如果这种状况得不到改善,中国高新区的技术进步将出现进一步分化。

在对区位变量的检验中,变量Road 对SECH 的影响显著为正,变量Land 对SECH 的影响显著为负,但是对TECH 的影响显著为正,本文认为,这主要是由于交通发达区域的高新区更容易集聚传统资本获得规模效应,而土地成本比较高的区域通常具有更高的发展水平,高新区通常会集聚高技术资本推进园区发展,从而导致技术前沿面上移。

在对城市开放度的检验中,变量FDI 没有通过检验,说明城市开放度并未对高新区技术追赶产生实质性影响。在国际分工中,由于中国高新技术产业主要集中于全球价值链的加工制造环节,而中国高新技术产品的对外贸易又在不断强化这一地位③,导致FDI对中国高新区的影响主要集中于加工制造环节,对于技术进步层面的影响较为微弱,这在外资集聚区和传统工业区的高新区中体现得尤为突出[19]。

考虑到中国高新区技术赶超的阶段性差异,将整体样本划分为1998-2003年和2004-2012年两个阶段,并对回归结果进行比较。结果显示,变量Fixed 在后期对SECH 产生了明显的抑制作用,而作为反映资本结构变化的变量,Stru在前期对TECH和PECH的影响显著为负,到了后期对SECH的影响则显著为正。综合而言,这是由于中国高新区发展初期劳动密集型资本占据比较大的比重(姜彩楼,2012)[1],而后期则是以高技术资本为主,导致后期资本积聚与规模效率呈负相关。而资本深化在研究区间内具有逐步降低的特征,到了后期变化相当迟缓,与规模效率呈正相关。结合变量Human,在前期对PECH 的影响显著为负,到后期对TECH 和SECH 的影响显著为正,反映出人力资本集聚带来了技术前沿面上移和规模效率改善,说明高新区在发展后期创新型经济特征更加明显[20]。

变量Aggl、Ygap和TECHgap在前期和后期样本中的检验结果较为一致。变量Land 在前期对SECH产生显著的负向作用,而到后期对PECH和SECH产生显著的正向作用,变量Road 在前期对SECH 的影响显著为正,而到后期对PECH 的影响显著为负。综合起来,本文认为这种差异主要是由于高新区资本从劳动密集型向高技术型转换引起的。

五、结论与启示

在对相关文献进行梳理的基础上,本文对中国高新区技术赶超的多重效应进行了分解测度,并结合膨胀因子分析和逐步回归方法检验了技术赶超的关键影响因素。研究发现,中国高新区的技术赶超主要是由技术前沿面上移和管理效率提升所推动的。高新区长期沿用的资本推进战略对全要素生产率改善起到了抑制作用,而资本结构深化对高新区技术赶超起到了促进作用。对人力资本集聚的检验结果表明高新区后期逐渐出现创新型经济特征,对区位变量的检验结果也支撑这一结论。此外,专业化集聚、高新区之间的技术差距和增长差距均对高新区技术赶超产生了不同程度的影响,母城科技投入和外商直接投资未促进高新区技术进步。综上所述,提出如下建议。

第一,在动力来源上,高新区要从外源性的产业资本推进向内源性的创新资源集聚转换[21]。相关政策要将吸引外资研发机构、吸引国际高端创业人才等作为发展重点,加大力度吸收先进产业技术以促进技术前沿面上移。同时要优化提升高新区的创新服务环境,增强高新区创新服务功能,包括构建知识产权交易平台、推动高新区创业板上市等,提升高新区吸引先进技术的综合能力[22]。

第二,优化高新区产学研转化机制,强化高新区创新孵化功能。在全球化进程中,高新区不仅要成功融入国际分工体系,还要尽快融入全球创新体系并获得优质的“知识供给源”。在实践层面,不仅要通过加强海外引智等方式强化园区创新功能,还需要从知识供应链视角优化现有的知识转化机制,并通过增强创新孵化功能促进高新区技术升级的良性循环。近年来,各地大力发展的科技创新孵化园以及创新创业特别社区(如南京创新创业特别社区)等,成为高新区提升技术水平的有效方式。

第三,从产业和技术创新层面进一步优化高新区发展的空间格局。经过十余年的发展,高新区和母城在产业和技术创新方面形成了既互补、又雷同的局面,需要通过空间调整强化高新区与母城之间的产业分工与协作[23],同时要加强母城科技创新与高新区技术进步的协同关系,充分利用母城科技创新资源促进高新区技术提升。

注 释:

①考虑到研究的一致性,本文未考虑由省级高新区升级而来的国家级高新区,并排除了杨凌农业示范区,故总样本数为52个。

②从贸易结构来看,1996-2004年中国高新技术产品加工贸易比例高达90%,一般贸易比重仅占7%左右,同时,高新技术产品进出口占工业制成品的比重不断上升,2009年分别达到43.3%和31.1%,说明对外贸易在不断强化中国高新技术产业专注于加工制造这一国际分工地位。

[1]姜彩楼,马林,郑思彦. 中国高新区赶超路径及影响因素研究[J]. 中国科技论坛,2014(8):103-109.

[2]Lasuen J R. On Growth Poles[J]. Urban Studies,1969,6(2):137-161.

[3]Weber Alfred. Theory of the Location of Industries[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1992.

[4]Hart D A. Innovation cluster:Key concept[R]. Berkshire:The University of Reading,2003.

[5]Lee Keun,Chaisung Lim. Technological regimes,Catchingup and Leap fogging:the Findings from the Korea Industries[J]. Research Policy,2001,30(3):59-483.

[6]Lucas Robert E. On the Mechanism of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[7]葛守昆. 解码“中国经济增长”[J]. 阅江学刊,2014(1):5-9.

[8]Gerschenkron A. Economic backwardness in Historical Perspective[M]. Cambridge:Harvard University Press,1962.

[9]Perez C,Soete L. Catching up in technology:Entry Barriers and Windows of Opportunity in Technical Change and Economic Theory[M]. New York:Printer Publishers,1988.

[10]Autant-Bernard C. Where do firms choose to locate their R&D?A Spatial Conditional Logit Analysis on French Data[J]. European Planning Studies,2006,14(9):1167-1170.

[11]周锦,吴建军. 我国文化产业的创新模式研究[J]. 阅江学刊,2014(5):62-68.

[12]Knox Lovell. The Decomposition of Malmquist Productivity Indexes[J]. Journal of Productivity Analysis,2003,20:437-458.

[13]Philippe Agion,Peter Howitt. 内生增长理论[M]. 北京:北京大学出版社,2004.

[14]段会娟. 我国产业集聚特征及其对经济增长影响的SGMM分析[J]. 经济经纬,2012(4):16-21.

[15]张慧明,李廉水,孙少勤. 环境规制对中国重化工技术创新与生产效率影响的实证分析[J]. 科技进步与对策,2012(16):83-87.

[16]陈涛. 典型行业科技人员收入、分配制度效率、幸福感影响关系研究[J]. 阅江学刊,2014(5):55-61.

[17]尹建华,周鑫悦. 中国对外直接投资逆向技术溢出效应经验研究——基于技术差距门槛视角[J]. 科研管理,2014,35(3):131-139.

[18]胡国珠,郑文清,夏凡. 对外开放度与江苏经济增长关系的区域差异研究[J]. 华东经济管理,2014(11):5-10.

[19]李强. FDI 对中国经济发展的负面影响论析[J]. 齐鲁学刊,2014(2):110-113.

[20]黄添. 上海自由贸易区的功能及前景探析[J]. 西部论坛,2014(4):35-41.

[21]赵辉. 基于资源租金的资源收益分配机制分析[J]. 长白学刊,2015(1):89-95.

[22]汪洋,何川. 风险投资参与创业板公司的效应分析[J]. 安徽师范大学学报:社会科学版,2014(5):124-130.

[23]毛林峰. 财政支付对居民消费的实证分析[J]. 安徽行政学院学报,2014(5):38-41.