我国文化产业与旅游产业融合研究综述

2015-11-25金海龙

金海龙 章 辉

(1琼州学院 旅游管理学院,海南 三亚 572000;2玉溪师范学院 文学院,云南 玉溪 653100)

我国文化产业与旅游产业融合研究综述

金海龙1章 辉2

(1琼州学院 旅游管理学院,海南 三亚 572000;2玉溪师范学院 文学院,云南 玉溪 653100)

文章提出了文化产业与旅游产业融合发展之研究的大体框架,对我国现阶段文化产业与旅游产业融合发展的机理研究、路径研究和模式研究进行了综述,总结了研究现状的特点和不足,以期为文化产业与旅游产业融合的健康、快速发展提供参考。

文化产业;旅游产业;融合;发展

一、概述

自文化产业和旅游产业(以下简称文旅产业)在我国并行于世的那一天起,就存在着二者的融合发展,只是个案的程度轻重不同而已。对二者的融合之理论研究,则起步较晚,约产生于20世纪末至21世纪初。1999—2008年间,出现了早期的文旅产业融合研究。此时尚未直接使用“融合”二字,而是采用了“整合”、“结合”、“互动”乃至“一体化”等类似字样,并且,此时的研究尚未专门从理论上进行,而多为从地域性个案或某个具体子产业的角度举例研讨。例如,黎洁等人的《历史文化名城文化产业与旅游产业整合创新的目标模式研究——以云南大理为例》[1],田祖国等人的《民族传统体育文化产业与旅游产业的互动发展研究》[2],师宏睿的《注重旅游与文化结合 促进旅游产业发展》[3],汪清蓉的《文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例》[4],余洁的《文化产业与旅游产业》[5],陈丽华的《开发利用广西特色文化 推动文化旅游互动发展》[6]等等。

目前可搜索到的篇名中最早直接出现“文化产业与旅游产业融合”字样的论文刊载于《人民日报》2009年8月14日第7版,题为《推动文化产业与旅游产业融合提升》,作者明庆忠、张瑞才[7]。同年12月,我国颁布了《关于加快发展旅游业的意见》,明确提出:“大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关行业的融合发展。”此后,学术界便基本开始统一使用“文化产业与旅游产业融合”的说法,相关论文也日渐增多。截至2015年1月13日,在中国知网上以“文化产业与旅游产业融合”为关键词精确匹配可搜索到论文59篇,模糊匹配则可搜索到1,262篇。专著则有杨卫武的《2010年上海世博会与长三角地区文化产业发展》[8],王春雷、赵中华的《上海旅游资源与文化发展创新基地学术前沿丛书:2009中国节庆产业发展年度报告》[9],张祖群的《研读北京:北京遗产旅游与文化创意产业协同研究》[10],李锋的《文化产业与旅游产业的融合与创新发展研究》[11]等数种。

二、国内文化产业与旅游产业融合研究的三大类型

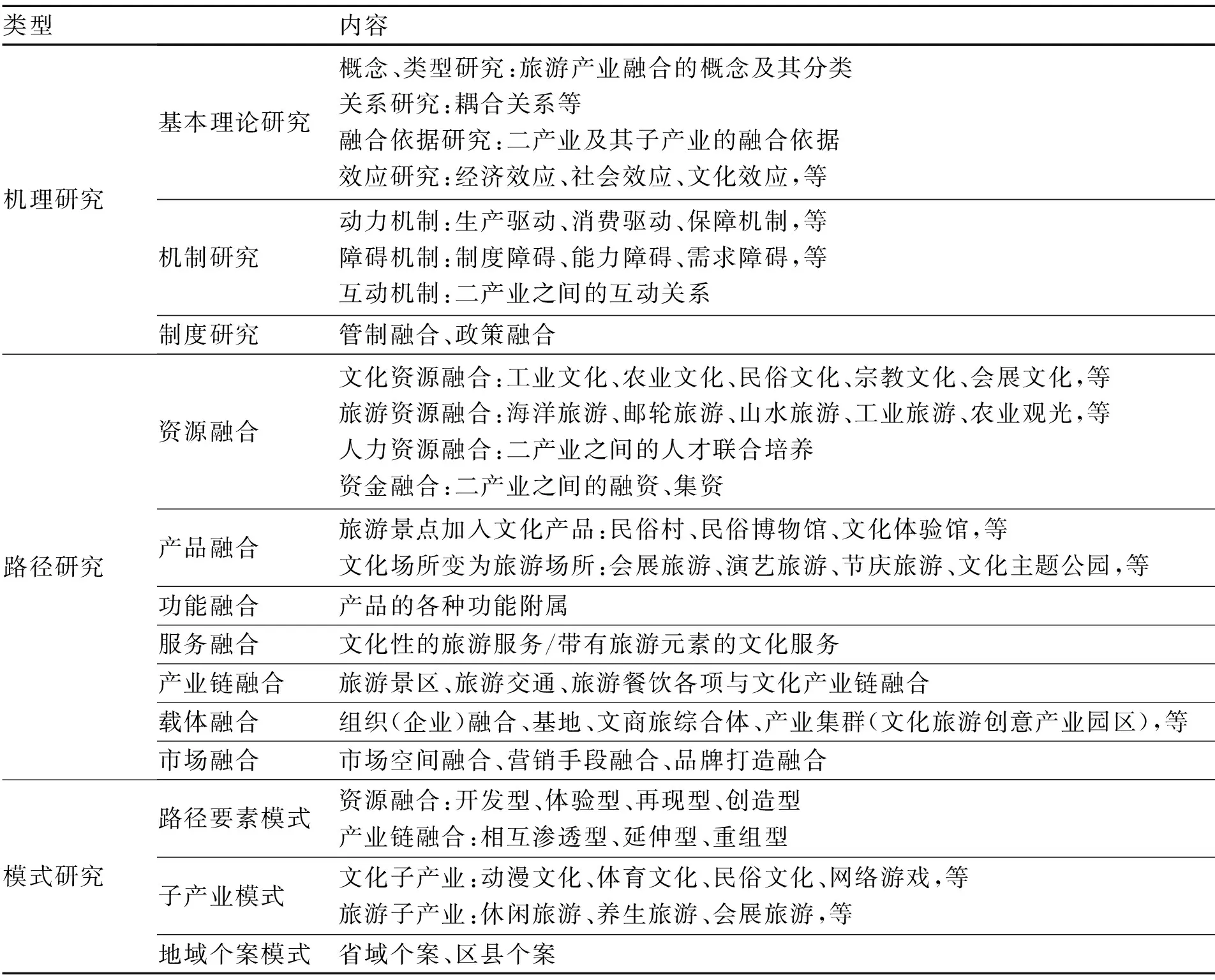

笔者认为,当前中国的文旅产业的融合研究不外乎三大类型,即机理研究、路径研究和模式研究。机理研究主要着重文旅产业融合在概念、类型、依据、机制等方面的理论探讨;路径研究则侧重文旅产业融合中各要素在各阶段融合的实现方式和具体步骤;模式研究则是对路径研究中较为成熟的、可复制的模型之提炼、归纳和总结。详见表1所示。

表1 文化产业与旅游产业融合研究框架

(一)机理研究综述

机理研究主要分为基本理论研究和机制研究两种。

基本理论研究中,对“旅游产业融合”这一概念较早进行研究的有颜林柯、徐虹、范清、程锦、李锋等人。对旅游产业融合的类型进行辨析的有张辉、杨颖、颜林柯、程锦、何建民等人。鲍洪杰、王生鹏的《文化产业与旅游产业的耦合分析》首次利用定量方法对文旅产业的耦合关系做了研究,构建了文旅产业耦合发展的评价指标体系[12]。融合依据研究方面,哈斯花尔的《多元文化下呼和浩特玉泉区旅游产业与文化产业融合发展研究》指出,文旅产业融合研究的理论基础是产业融合理论、旅游区位理论、旅游地生命周期理论和文化创意理论[13]。李霞的《文化创意产业与乡村旅游产业融合发展研究——以郑州为例》指出,文化创意产业与乡村旅游融合发展的理论依据是旅游可持续发展理论、旅游创新理论、产业价值链理论[14]。效应研究方面,李文秀等人的《文化艺术产业与旅游产业的融合:过程、模式和效应》较早对文旅产业融合的效应进行了分析[15],而李锋的《文化产业与旅游产业的融合与创新发展研究》较为全面地总结出了7种效应[11]。

在机制研究中,陆晓清的《论网络游戏业与旅游业的产业融合》在对旅游业和网络游戏融合的基础上,提出二者融合发展的动力主要来自于技术创新的应用、经济管制的放松和市场需求的改变[16]。前者是内在驱动力,后二者是外在推动力。阎友兵等人的《旅游产业与文化产业联动发展的战略思考》研究了旅游产业与文化产业联动发展的五个影响因素[17]。赵磊的《旅游产业与文化产业融合发展研究》引入PEST模型,分别从政治、经济、社会、技术四个方面分析了文旅产业融合的外推力[18]。辛欣的《文化产业与旅游产业融合研究:机理、路径与模式——以开封为例》提出了动力机制中的生产驱动、消费驱动[19]。徐虹、何建明等人则研究了融合的障碍机制。徐虹等人的《我国旅游产业融合的障碍因素及其竞争力提升策略研究》认为,制度、能力和需求障碍是产业融合的三个主要障碍[20]。张海燕等的《旅游产业与文化产业融合发展研》阐述了旅游产业与文化产业的互动机制[21]。汪清蓉的《文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例》涉及了机理研究中的制度研究问题(加快政府管理机制的转变,深化企业体制改革)[4]。

(二)路径研究综述

麻学锋等人进行了路径研究中的分类,将其概括为资源融合、技术融合、市场融合和功能融合四种形式[22]。笔者认为,除此之外,还有服务融合、产业链融合、组织融合等形式。

田祖国等人的《民族传统体育文化产业与旅游产业的互动发展研究》较早涉及到了资源融合研究中的资金融合与人才融合的问题[2]。陈琳研究了资源融合中的农业文化与旅游的融合[22]。汪清蓉的《文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例》涉及了资源融合(串联性地整合构建若干条主题旅游线路)问题[4]。

产品融合方面的研究成果较多,代表性的有:钟声宏较早全面构想了广西民俗文化和旅游业融合的七大旅游产品:1)以展现少数民族歌舞、节庆、饮食、服饰习俗为主题的民俗旅游产品;2)以体验民风民情,休闲、度假、娱乐为主题的民俗旅游度假产品;3)以手工艺、竞技、歌舞、曲艺为主题的参与性民俗旅游产品;4)以边关饮食、服饰、土特产及民风民情为主题的边关民俗旅游产品;5)以内河渔业、粤剧曲艺、药业特色、侨乡习俗及宗教文化为主题的民俗博览旅游产品;6)以滨海渔业、海岛风情、海产品工艺习俗为主题的亚热带民俗风情旅游产品;7)以名人逸事、民间传说为主题的“寻根游”、“访古游”旅游产品[23]。田祖国等人的《民族传统体育文化产业与旅游产业的互动发展研究》[2]、姚洁的《红色旅游与体育旅游资源融合开发可行性分析》[24]对体育文化转化为旅游产品进行了初探。李星群、文军的《基于产业链融合的会展旅游竞争力研究》、庄清娥的《基于产业融合视角的会展旅游分析》、赵德银等人的《产业融合背景下我国会展业与旅游业联动发展探究》,研究了会展业和旅游业的融合产品——会展旅游,指出它是社会经济发展的必然趋势,有利于企业横向边界的拓展和纵向一体化程度的提高[25-27]。专著方面值得一提的是“中国旅游演艺导演第一人”黄巧灵的《“千古情”系列创作全纪录》,此书探讨了如何将多个典型地域文化打造成旅游演艺产品的构思过程[28]。

服务融合研究成果较少。冀显江结合北京实际明确提出:“把房山博大精深的文化渗透于旅游业服务的各个环节。”[29]其余则尚未搜索到。

产业链融合方面,李蕾蕾等人的《旅游表演的文化产业生产模式:深圳华侨城主题公园个案研究》以深圳华侨城主题公园为例,详细叙述了旅游表演产业链的结构,提出:“华侨城不少旅游演艺环节往往在企业内部消化,……甚至与邻居香港的合作也不多,旅游表演的关联和带动作用所产生的本地影响仍然相对较弱,还不能像迪斯尼那样,能够为当地甚至周边地区引发成规模的产业关联体和就业机会。”建议“政府可运用产业集群的概念,实施旅游表演产业的关联促进战略,通过构建旅游文化艺术产业的生产和创作基地,特别是培育演艺创作人才以及相关演艺公司和企业的本地根植性,促进旅游演出产业的各环节分工、合作和交易关系,实现旅游表演产业的各种‘乘数效应’。”[30]桑彬彬的《旅游产业与文化产业融合发展的理论分析与实证研究》将文旅产业链融合分为8种类型[31]。李锋的《文化产业与旅游产业的融合与创新发展研究》分析了文化旅游融合产业链的表现、结构和实现机制[11]。

载体融合与市场融合方面的研究亦不多,汪清蓉的《文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例》提出整合组建跨行业的产业集团,发挥网络技术的优势进行多种营销创新,实施品牌整合提升产业形象等[4]。侯加科的《文化——旅游的灵魂:云南旅游业发展考察与思考》从市场融合的角度,总结了云南文化旅游业的经验[32]。

(三)模式研究综述

当文旅产业的融合发展形成了某种成熟的套路时,便成为文旅产业发展模式。文旅产业融合的模式可分为路径要素模式、子产业模式、地域个案模式等。

路径要素模式研究中,袁俊等人提出了旅游新产品、文化产业景点化、产业联动的新型旅游营造等三种基本模式[33]。黄细嘉等人探索了资源融合模式,并总结为开发型、体验型、再现型、创造型四类[34]。程晓丽等人的《安徽省旅游产业与文化产业融合发展研究》认为,两大产业融合存在重组融合、渗透融合与延伸融合三种模式[35]。此外,阎友兵等人的《旅游产业与文化产业联动发展的战略思考》还绘制了旅游产业与文化产业联动发展模式图(包括区域内/区域间两大产业联动发展模式)[36]。

子产业模式研究是对文旅产业的具体子产业之间的融合模式的专门研究。杨娇的《旅游产业与文化创意产业融合发展的研究》和李洋洋的《我国文化创意产业与旅游业融合模式研究》先后探讨了文化创意产业和旅游产业的融合模式[37,38]。董桂玲的《动漫业和旅游业产业融合的动力机制研究》研究了动漫业和旅游业融合的动力机制模式,认为动漫业和旅游业是基于两大产业功能的互补和延伸,有助于实现产业间的融合发展[39]。

地域个案模式研究较多。例如:黎洁等人的《历史文化名城文化产业与旅游产业整合创新的目标模式研究——以云南大理为例》[1],汪清蓉的《文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例》[4],夏小莉等人的《民族文化创意旅游产业发展的模式与机制探讨——以湘西自治州为例》[40],黄春的《江西旅游经济与文化产业的互动模式探讨》[41],辛欣的《文化产业与旅游产业融合研究:机理、路径与模式——以开封为例》[19],高烈明的《文化产业与旅游产业融合发展模式研究——以丽江为例》[42],等等。以上论文大体从机理、路径与模式的角度对区域旅游发展进行了分析和构想。其中,陶婷芳等人的《上海市发展郊区城镇特色旅游的现状透视与对策研究——以新“三城七镇”为例》提出了以田子坊为代表的文化创意产业集聚发展模式、以现代“戏剧谷”为代表的文化资源片区整合发展模式、以“新天地”为代表的历史文化遗产空间开发和利用模式[43]。崔文娟的《基于旅游者行为分析的旅游业态创新研究——以“印象·刘三姐”为例》总结了我国目前演艺与旅游融合过程中的四种典型模式:实地型、景区型、剧院型、会展型[44]。

三、国内文化产业与旅游产业融合研究的特点与不足之处

从以上文献中,我们可以发现,国内文化产业与旅游产业融合研究有如下特点:一是多以地域性的个案为主题。70%以上的论文都是借助某地某区县的个案研究来形成融合发展思路,并且地域范围选择较广,已经基本覆盖了我国大部分省区。二是多从产品研究入手。产品融合是产业融合的显著标志。博览会、会展、节庆、文化产业园、影视城、高校旅游都是旅游产业与文化产业产品融合发展的典型代表。我国学者在构思旅游新产品方面的点子可谓火花不断。三是研究生论文突飞猛进。据搜索可发现这样一个趋势,自2010年以来,相当数量的高校在读研究生开始投入了文旅产业融合的研究之中,将其作为学位论文选题者日益增多。

尽管如此,当前研究中还是有许多不足之处:

1)起步较晚,研究不够深入。早在20世纪70年代,国外就对文化旅游产业的融合发展进行了研究,而我国只是在近年才起步。目前学术界缺乏对文旅产业融合理论的系统、深入研究,而实践研究往往侧重在某一具体产业与旅游产业的融合方面,主要集中在融合的现象、形式和对策等方面,没有达到全面和系统的层面。缺乏科学权威的测量方法,定量分析较少。此外,高层次的论文较少,博士论文的研究仅有朱海艳的《旅游产业融合模式研究》等零星几篇[45]。相关专著还不多见。

2)格局较小,视野不够广阔。多为某个城市或县区的文旅产业融合个案研究,缺乏大范围的研究。目前省域范围的研究屈指可数,可搜索到的仅有王华东的《贵州省旅游产业与文化产业融合发展研究》[46],陈显军的《广西文化产业与旅游业融合发展研究》[47],杨园争的《山西省旅游产业与文化产业融合发展研究》[48],谢丽君的《宁夏文化产业与旅游产业融合发展机制研究》[49]等。全国性范围的研究仅有张海燕等的《旅游产业与文化产业融合发展研究》[21],林玉香的《我国旅游产业与文化产业融合发展研究》[50]等。在产业融合的识别和测度方面,主要采用企业层面数据,从微观角度测量产业的融合度,不能全面揭示一个国家或地区的产业融合情况。

3)焦点集中,研究不够全面。目前的文旅产业融合研究基本上集中在文化资源如何转化为旅游资源进而实现旅游功能的研究上。而在文化资源的转化问题上,又往往局限于狭义的文化概念(地域性文化、历史文化、民族文化、宗教文化等)如何包装为旅游产品的研究。造成的结果,一是缺乏广义文化与旅游产业的融合,例如工业文化、企业文化与旅游产业的融合研究较少;二是缺乏对融合路径的各方面的研究,尤其是资金融合、人力资源融合、服务融合、产业链融合、组织(企业)融合等方面的全方位深入研究。

四、结语

从发展趋势来看,文旅产业融合必将走向业态更加复杂的深度融合,表现形式将是投资额较大、回收期较长的各种高级化的集聚形式,如,中央休闲区、文商旅综合体、大型文化主题园区等等。但目前总的来看,文旅融合仍存在合作领域不宽广、合作机制不顺畅、服务融合渗透不足、政策扶持不到位等问题,发展现状与当前日益增长的市场需求还不完全适应。因此,我们预计,以后的文旅产业融合研究的主要着力点应是以下几个方面:机理研究中的制度研究,尤其是管制融合和政策融合研究;路径研究中的服务融合研究、载体融合研究和市场融合研究。此外,要克服困难,多做实证研究,并在实证研究的基础上多总结出适应不同地域特点的融合模式,以期起到示范和指导作用。

[1] 黎洁, 李垣. 历史文化名城文化产业与旅游产业整合创新的目标模式研究——以云南大理为例[J]. 思想战线,2001(1).

[2] 田祖国,钟海平. 民族传统体育文化产业与旅游产业的互动发展研究[J]. 南京体育学院学报,2002(3).

[3] 师宏睿. 注重旅游与文化结合促进旅游产业发展[J].市场经济研究,2004(3).

[4] 汪清蓉. 文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例[J]. 广东商学院学报,2005(1).

[5] 余洁. 文化产业与旅游产业[J]. 旅游学刊,2007(10).

[6] 陈丽华.开发利用广西特色文化推动文化旅游互动发展[J]. 改革与战略,2008(2).

[7] 明庆忠, 张瑞才. 推动文化产业与旅游产业融合提升[N]. 人民日报,2009-08-14.

[8] 杨卫武. 2010年上海世博会与长三角地区文化产业发展[M]. 北京:中国旅游出版社,2011.

[9] 王春雷,赵中华. 2009中国节庆产业发展年度报告[M]. 天津:天津大学出版社,2010.

[10] 张祖群. 研读北京:北京遗产旅游与文化创意产业协同研究[M]. 北京:首都经济贸易大学出版社,2014.

[11] 李锋. 文化产业与旅游产业的融合与创新发展研究[M]. 北京:中国环境科学出版社,2014.

[12] 鲍洪杰. 文化产业与旅游产业的耦合分析[J]. 工业技术经济,2010(8).

[13] 哈斯花尔. 多元文化下呼和浩特玉泉区旅游产业与文化产业融合发展研究[D]:[硕士论文].西安:长安大学,2013.

[14] 李霞. 文化创意产业与乡村旅游产业融合发展研究——以郑州为例[D]:[硕士论文].开封:河南大学,2013.

[15] 李文秀,李美云,黄斌. 文化艺术产业与旅游产业的融合:过程、模式和效应[J]. 广东行政学院学报,2012(8).

[16] 陆晓清. 论网络游戏业与旅游业的产业融合[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版),2009(1).

[17] 阎友兵,谭鲁飞,张颖辉. 旅游产业与文化产业联动发展的战略思考[J]. 湖南财政经济学院学报,2011(4).

[18] 赵磊. 旅游产业与文化产业融合发展研究[D]:[硕士论文].合肥:安徽大学,2012.

[19] 辛欣. 文化产业与旅游产业融合研究:机理、路径与模式——以开封为例[D] :[硕士论文].开封:河南大学,2014.

[20] 徐虹,范青. 我国旅游产业融合的障碍因素及其竞争力提升策略研究[J]. 旅游科学,2008(4).

[21] 张海燕,王忠云. 旅游产业与文化产业融合发展研究[J]. 资源开发与市场,2010(4).

[21] 麻学锋,张世兵 龙茂兴. 旅游产业融合路径分析[J]. 经济地理,2010(4).

[22] 陈琳. 从产业融合的角度探讨农业旅游的发展[J]. 黑河学刊,2006(2).

[23] 钟声宏. 广西民俗文化与民俗旅游开发研究[D] :[硕士论文].桂林:广西师范大学,2000.

[24] 姚洁. 红色旅游与体育旅游资源融合开发可行性分析[J]. 体育文化导刊,2006(6).

[25] 李星群,文军. 基于产业链融合的会展旅游竞争力研究[J]. 商业时代,2007(4).

[26] 庄清娥. 基于产业融合视角的会展旅游分析[J]. 经济纵横,2008(2).

[27] 赵德银,魏有广. 产业融合背景下我国会展业与旅游业联动发展探究[J]. 生态经济(学术版),2010(2).

[28] 杨欢. 凡事总关风月——中国旅游演艺导演第一人黄巧灵与“千古情”系列 [M]. 北京:中国戏剧出版社,2013.

[29] 冀显江. 整合资源 壮大规模 努力建设旅游强区[C]//中国地质学会旅游地学与国家地质公园研究分会成立大会暨第20届旅游地学与地质公园学术年会论文集,2005.

[30] 李蕾蕾,张晗,卢嘉杰. 旅游表演的文化产业生产模式:深圳华侨城主题公园个案研究[J]. 旅游科学,2005(5).

[31] 桑彬彬. 旅游产业与文化产业融合发展的理论分析与实证研究[D]:[博士论文].昆明:云南大学,2012.

[32] 侯加科. 文化——旅游的灵魂:云南旅游业发展考察与思考[J]. 山东商业职业技术学院学报,2007(5).

[33] 袁俊. 深圳市旅游业与文化产业互动发展模式研究[J]. 热带地理,2011(1).

[34] 黄细嘉,周青. 基于产业融合论的旅游与文化产业协调发展对策[J]. 旅游经济,2012(9).

[35] 程晓丽,祝亚雯. 安徽省旅游产业与文化产业融合发展研究[J]. 经济地理,2012(9).

[36] 阎友兵,谭鲁飞,张颖辉. 旅游产业与文化产业联动发展的战略思考[J]. 湖南财政经济学院学报,2011(2).

[37] 杨娇. 旅游产业与文化创意产业融合发展的研究[D]:[硕士论文].杭州:浙江工商大学,2008.

[38] 李洋洋. 我国文化创意产业与旅游业融合模式研究[D] :[硕士论文].北京:北京第二外国语学院,2010.

[39] 董桂玲. 动漫业和旅游业产业融合的动力机制研究[J]. 经济研究导刊,2009(32).

[40] 夏小莉,张立新. 民族文化创意旅游产业发展的模式与机制探讨——以湘西自治州为例[J]. 边疆经济与文化,2010(11).

[41] 黄春. 江西旅游经济与文化产业的互动模式探讨[J]. 科技广场,2013(8).

[42] 高烈明. 文化产业与旅游产业融合发展模式研究——以丽江为例[J]. 浙江工商职业技术学院学报,2013(4).

[43] 陶婷芳,潘永涛. 上海市发展郊区城镇特色旅游的现状透视与对策研究——以新“三城七镇”为例[J]. 上海管理科学,2009(2).

[44] 崔文娟. 基于旅游者行为分析的旅游业态创新研究——以“印象·刘三姐”为例[D]:[硕士论文].桂林:广西师范大学,2012.

[45] 朱海艳. 旅游产业融合模式研究[D]:[博士论文].西安:西北大学,2014.

[46] 王华东,吴倩. 贵州省旅游产业与文化产业融合发展研究[J]. 经济视角,2012(5).

[47] 陈显军. 广西文化产业与旅游业融合发展研究[D] :[硕士论文]. 桂林:广西师范大学,2013.

[48] 杨园争. 山西省旅游产业与文化产业融合发展研究[D] :[硕士论文].太原:山西财经大学,2013.

[49] 谢丽君. 宁夏文化产业与旅游产业融合发展机制研究[D] :[硕士论文].银川:宁夏大学,2014.

[50] 林玉香. 我国旅游产业与文化产业融合发展研究[D] :[硕士论文].沈阳:沈阳师范大学,2014.

(责任编辑 陈咏梅)

Review on Integration Research aboutChinese Culture Industry and Tourist Industry

JINHailong1ZHANGHui2

(1School of Tourism Management, Qiongzhou University, Sanya Hainan 572000;2School of Humanities, Yuxi Normal University, Yuxi Yunnan 653100)

This paper comes up with a general framework for the research about Chinese culture industry and tourist industry, gives an overview about the mechanism, pathway, and mode study of current integration about culture industry and tourist industry, and summarizes the characteristics and weakness of current research so as to provide reference for the healthy and rapid development of the fusion of culture industry and tourist industry.

culture industry;tourist industry;integration;research overview

2015-01-20

金海龙(1955— ),男,教授、博士生导师,博士,研究方向:旅游规划与管理。

章辉(1975— ),男,副教授,博士,研究方向:中西方美学。

10.3969/j.ISSN.2095-4662.2015.02.005

G122

A

2095-4662(2015)02-0023-06