不同类型药剂对水稻褐飞虱的活性及复配增效作用

2015-11-25王昱莎邹啸文梁立成AbidAli黄秀枝贤振华

王昱莎,邹啸文,梁立成,Abid Ali,黄秀枝,贤振华*

(1. 广西大学农学院,南宁 530005; 2. 中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193)

不同类型药剂对水稻褐飞虱的活性及复配增效作用

王昱莎1,邹啸文1,梁立成1,Abid Ali2,黄秀枝1,贤振华1*

(1. 广西大学农学院,南宁 530005; 2. 中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193)

采用稻茎浸渍法测定了18种杀虫剂对褐飞虱的毒力,选活性较好的药剂进行复配,筛选出具有较高活性的混剂,测定不同类型增效剂的增效作用与复合增效作用,并研究混剂与复合增效剂的最佳增效配伍。结果表明,18种药剂对褐飞虱的毒力大小次序为:氟虫腈>噻嗪酮>烯啶虫胺>氟铃脲>噻虫嗪>甲维盐>吡蚜酮>阿维菌素>丁醚脲>毒死蜱>速灭威>啶虫脒>异丙威>联苯菊酯>吡虫啉>高效氯氟氰菊酯>三唑磷>马拉硫磷,其中氟虫腈的活性最高,是吡虫啉的128.38倍。不同药剂复配中,烯啶虫胺与噻嗪酮(30∶70)复配的共毒系数最高,为246.02。6种增效剂与药剂混配增效作用,以氮酮、有机硅最好,增效比在2.69~2.85之间,并且将两者按40∶60配比后,其联合增效作用有显著提高。

褐飞虱; 防治药剂; 增效剂; 增效作用

褐飞虱[Nilaparvatalugens(Stål)]是我国水稻上一种重要的迁飞性害虫。其主要以成虫、若虫群集于稻丛基部,刺吸植株汁液为害,使生长受阻,严重时稻丛成团枯萎,甚至全田死秆倒伏,此外产卵也会刺伤植株,引起虱烧,而且还能传播水稻病毒病、引起水稻煤烟病等。褐飞虱为害造成水稻大量减产,我国每年受害的水稻面积达上百万公顷,严重时超过千万公顷,约占种植面积的50%[1-3]。

目前我国对褐飞虱的防治以化学防治为主,但由于长期单一以及不合理的使用药剂,褐飞虱对吡虫啉、噻嗪酮等一些药剂已经产生抗药性[4-5],防治成本也不断提高。高效、安全是对现代新型农药的要求,但开发生物活性高的新农药比较困难,而通过使用表面活性剂提高农药活性组分的分散性、吸附性、渗透性,不仅提高其药效,减少用量,降低成本,还能延缓抗药性的发展、延长药剂的使用寿命,起到保护生态环境的作用[6]。为此,本文以褐飞虱为研究对象,通过筛选18种防治褐飞虱的药剂,并将其中活性较好的药剂进行复配,筛选出具有较高活性的混剂。同时,评价不同类型增效剂的增效作用与复合增效作用,并研究药剂与复合增效剂的最佳增效配伍,为褐飞虱的防治提供有效药剂与增效技术,为缓解褐飞虱抗药性的发展提供可行的技术方法,也为开发新型增效剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试虫源

从广西大学农场水稻试验田采集若虫,在室内不接触药剂的情况下饲养,建立实验种群。选择已经在室内繁殖3代以上的3龄若虫为试虫。

1.1.2 供试药品和试剂

杀虫剂:97%氟虫腈原药(海利尔药业集团股份有限公司);95%吡虫啉原药(江苏常隆农化有限公司);95%噻虫嗪原药(山东海利尔化工有限公司);96%啶虫脒原药(河北威远生物化工股份有限公司);95%烯啶虫胺原药(广西田园生化股份有限公司提供);95%氟铃脲原药(河北威远生物化工股份有限公司);97%丁醚脲原药(江苏常隆农化有限公司);99%噻嗪酮原药(日本农药株式会社);90%马拉硫磷原药(广西田园生化股份有限公司提供);80.9%三唑磷原药(浙江新农化工有限公司提供);97%毒死蜱原药(浙江新农化工股份有限公司);98%速灭威原药(湖南海利化工股份有限公司);96%高效氯氟氰菊酯原药(广西金燕子农药公司提供);95%联苯菊酯原药(江苏常隆农化有限公司);95%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药(瑞士先正达作物保护有限公司);85%阿维菌素原药(瑞士先正达作物保护有限公司)。

增效剂:95%氮酮(重庆化工研究院提供);桉油(柳州大拿食品有限公司提供);松油(重庆化工研究院提供);茚烯(重庆化工研究院提供);加倍杀(有机硅制剂,主要成分为N-R-2-吡咯烷酮化合物和吐温类表面活性剂及部分溶剂,重庆化工研究院提供);有机硅(重庆化工研究院提供)。

1.2 试验方法

1.2.1 不同药剂对褐飞虱的毒力测定

室内毒力测定采用稻茎浸渍法。供试药剂用少量丙酮溶解,然后用1% 吐温水溶液配成10 000 mg/L母液,再用0.1% 吐温水溶液稀释成设计浓度。各药剂对褐飞虱的处理浓度经预备试验后确定。取连根挖取的健壮一致的稻株(水稻处于分蘖后期),将其根部泥土洗去,剪成约10 cm长的连根稻茎,3株一组,于阴凉处晾干表面水分。将稻茎按浓度由低到高的顺序分别在各稀释药液中浸30 s,取出后晾干,用吸水纸吸去根部多余的药液,用湿脱脂棉包住根部放入培养瓶中,试验设7个处理浓度,1个清水对照CK,共8个处理,每个处理重复3次;从采集的褐飞虱中,挑选个体一致的3龄若虫放入水平侧放的培养瓶中,每瓶30头,待若虫全部爬上稻茎或瓶壁后再竖起培养瓶,去除机械损伤的个体,并补足30头。用细孔纱布盖住瓶口并扎紧,处理后置于(25±1)℃、L∥D=14 h∥10 h的光照培养箱中饲养,48 h (氟铃脲等昆虫生长调节剂72 h)后检查死亡虫数。

1.2.2 不同药剂配比对褐飞虱的毒力测定

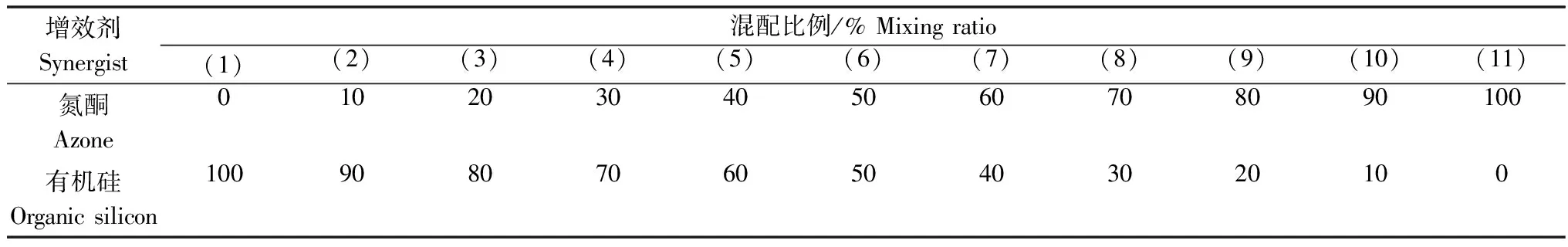

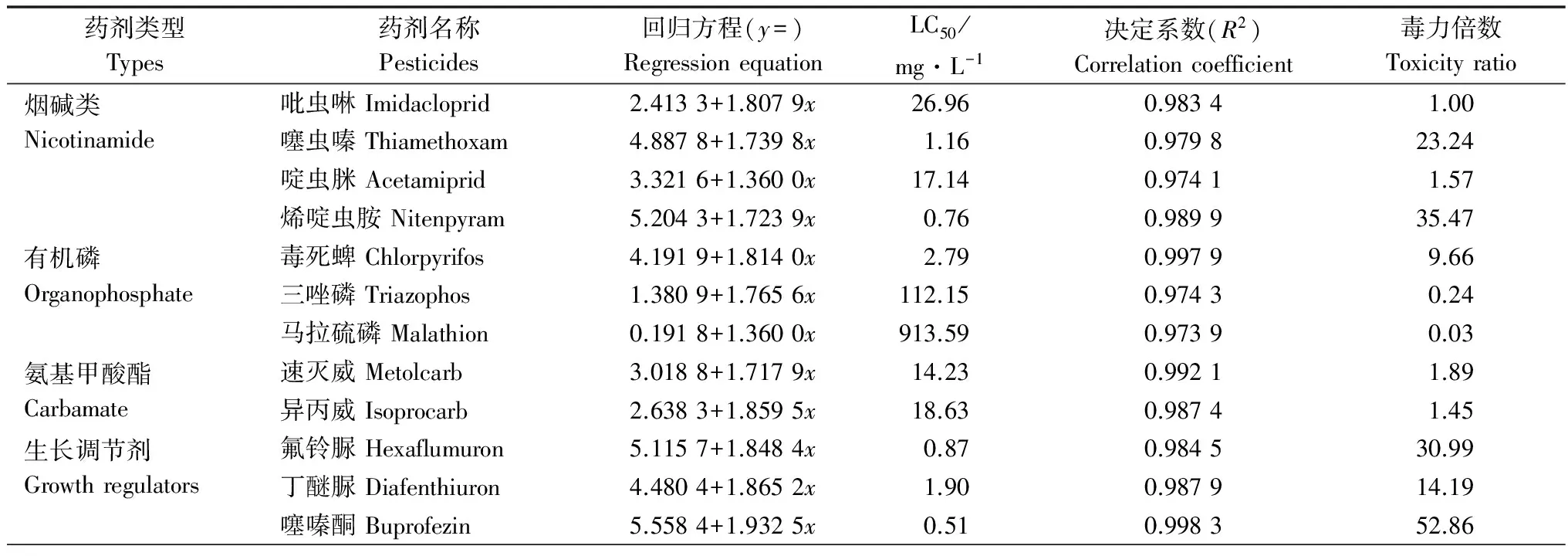

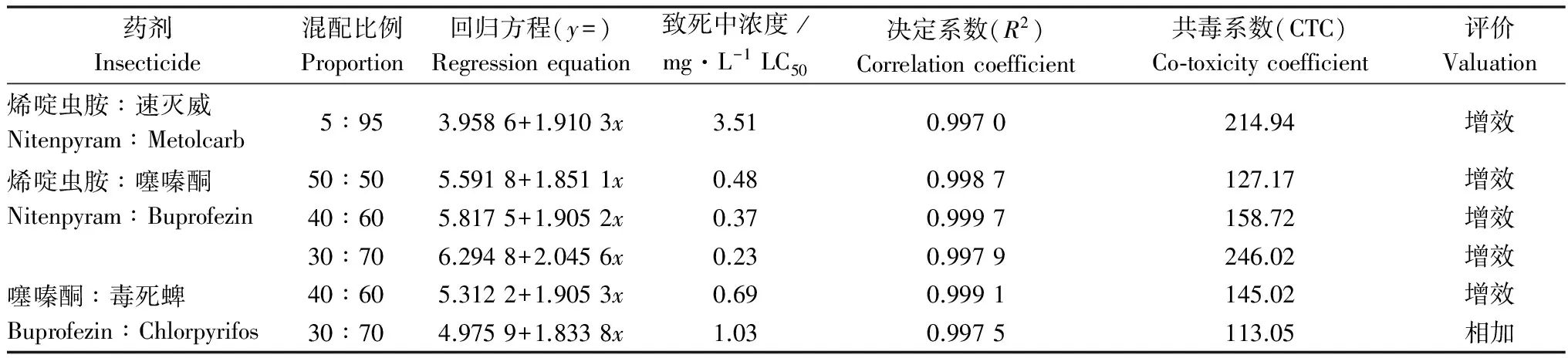

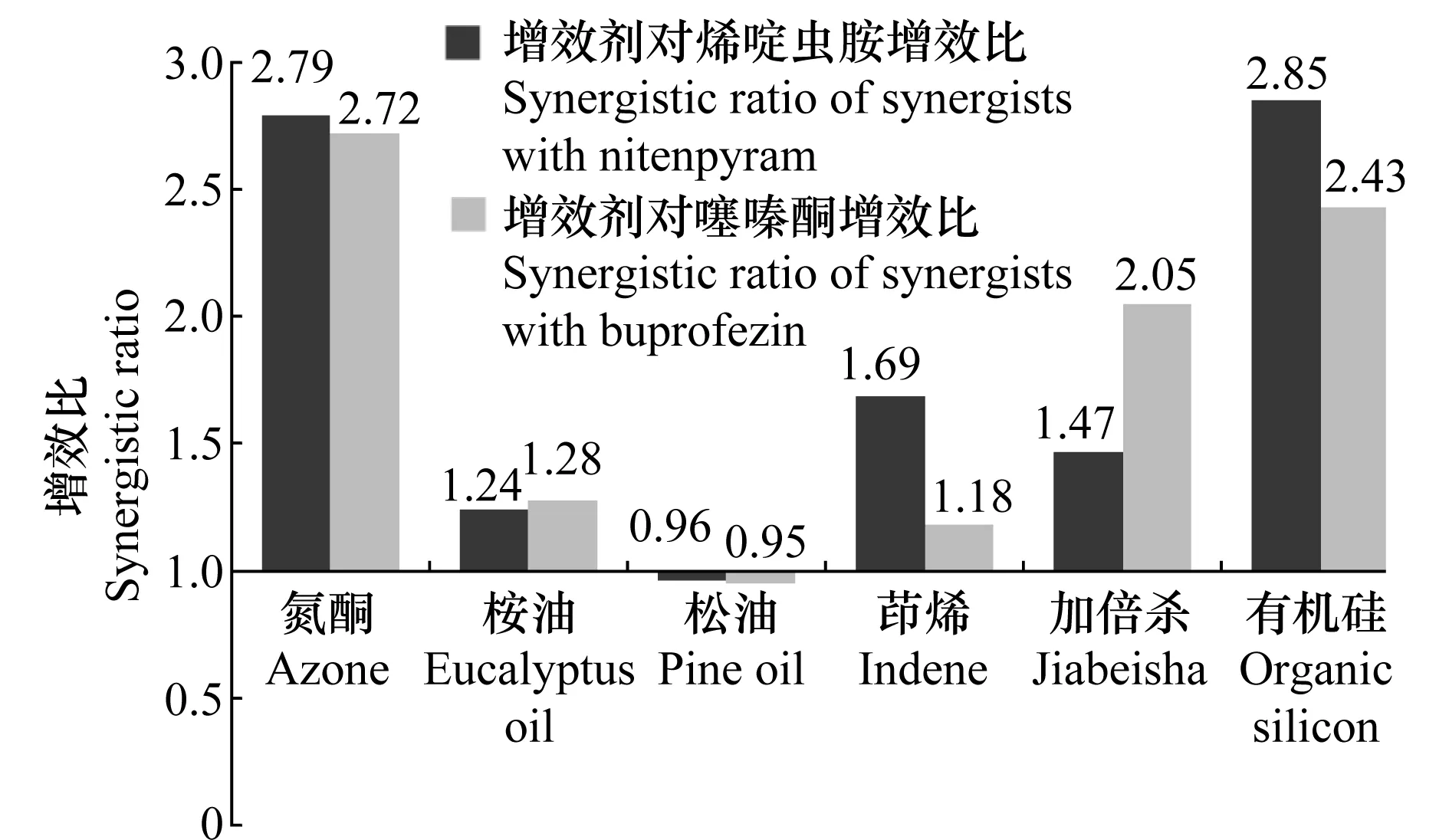

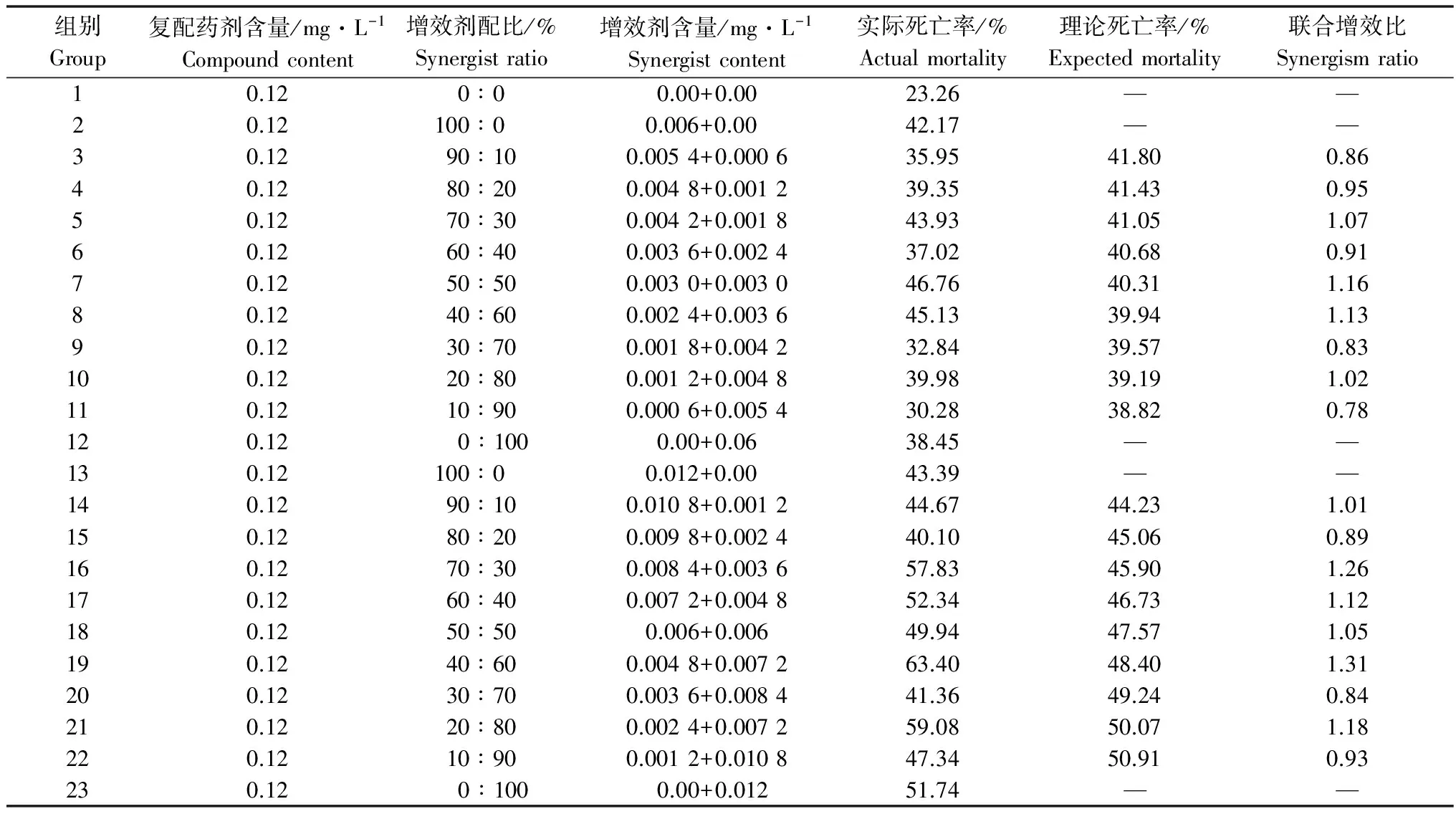

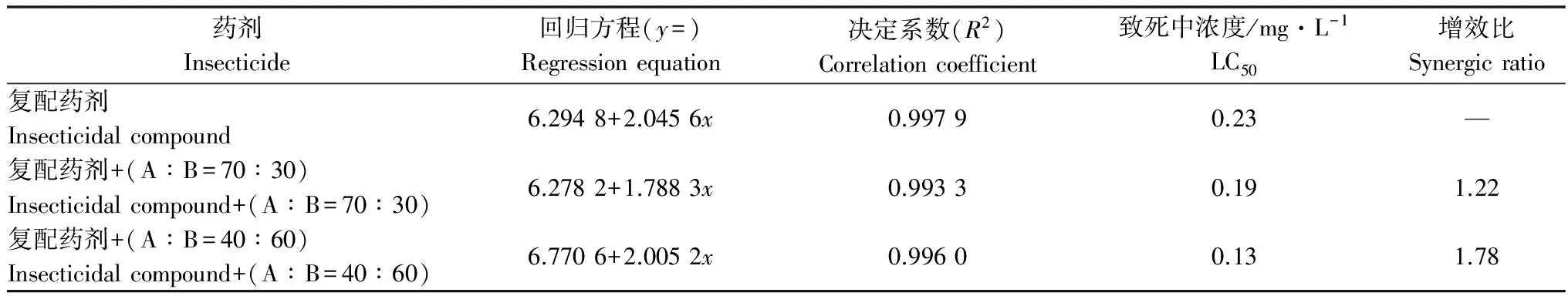

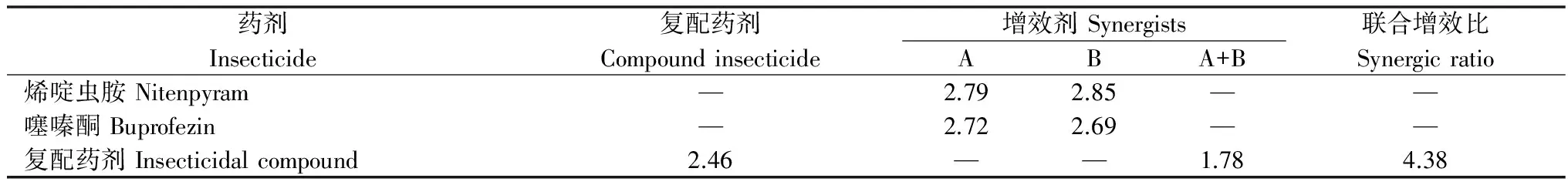

根据单剂室内毒力测定结果,选择对褐飞虱有较高活性及具有不同作用机制的噻嗪酮、烯啶虫胺、毒死蜱、速灭威4种药剂,采用交互测定法进行不同药剂混配最佳配比的筛选。根据试验结果得到不同药剂混配的最佳配比,其中烯啶虫胺∶速灭威=5∶95(5∶95为混配的两个单剂以各自LC50的值为100%,然后10等分,分别计算在各比例中的含量而得,下同。),烯啶虫胺∶噻嗪酮=50∶50、40∶60、30∶70,噻嗪酮:毒死蜱=40∶60、30∶70等6组配比为最佳配比。然后将这几组配比进一步进行室内毒力测定,方法同“1.2.1”,求出毒力回归方程及LC50值,求共毒系数(CTC),用共毒系数表示药剂复配效果,当CTC≥120时为增效作用;当CTC≤80为拮抗作用;当80 1.2.3 复配药剂增效剂的筛选 1.2.3.1 不同增效助剂对单剂的增效作用 根据1.2.2试验结果得到复配药剂最佳配伍为烯啶虫胺:噻嗪酮(30∶70),然后将氮酮、桉油、松油、茚烯、加倍杀、有机硅等6种增效助剂分别与噻嗪酮、烯啶虫胺配比(增效助剂占5%)混配,以少量丙酮溶解后,用0.1%吐温-80水溶液稀释成6个浓度,再按照“1.2.1试验方法”测定混合药剂对褐飞虱的毒力活性。 1.2.3.2 复合增效剂的增效作用测定 通过1.2.3.1的试验筛选,获得了氮酮和有机硅这两种相对具备较好增效作用的增效助剂品种,然后采用交互测定法对这两种增效剂进行配比筛选。以复配药剂(烯啶虫胺:噻嗪酮=30∶70)LC25为基础,将两种增效剂以不同比例混配,如表1所示,然后将复合增效剂分别与复配药剂以1∶19、1∶9的比例混合,得到22个不同组别,然后按照“1.2.1试验方法”进行试验。 表1 不同增效助剂交互混配比例 1.3 数据分析 利用数据处理软件DPS建立毒力回归曲线,计算校正死亡率,求出LC50,根据活性评价结果选出相对效果好的药剂; 建立添加增效助剂后的混合药剂的毒力回归方程、计算LC50值,求出增效比SR,公式如下: 增效比SR=药剂LC50/(药剂+增效助剂)LC50; 增效比>1时,有增效作用;增效比<1时,具有拮抗作用;增效比=1时,无增效作用; 增效剂复配成复合型增效剂后的联合增效比的计算公式如下: 增效剂联合增效比=添加复合增效剂的药剂实际死亡率/添加复合增效剂的药剂理论死亡率; 添加复合增效剂的药剂理论死亡率=添加增效剂A的药剂实际死亡率×增效剂A所占比例+添加增效剂B的药剂实际死亡率×增效剂B所占比例; 联合增效比>1时,有增效作用;联合增效比=1时,无增效作用;联合增效比<1时,具有拮抗作用。 2.1 不同药剂对褐飞虱3龄若虫的毒力测定 18种杀虫剂对褐飞虱3龄若虫的毒力测定,以吡虫啉的LC50值为基准,计算了毒力倍数(表2)。结果表明,氟虫腈活性最高,LC50为0.21 mg/L,是吡虫啉(LC50为26.96 mg/L)的128.38倍。其次是噻嗪酮、烯啶虫胺、氟铃脲、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡蚜酮、阿维菌素、丁醚脲和毒死蜱,毒力分别为吡虫啉的52.86、35.47、30.99、23.24、18.34、17.39、16.54、14.19和9.66倍。褐飞虱对速灭威、啶虫脒、异丙威、联苯菊酯的敏感性也较高,毒力分别是吡虫啉的1.89、1.57、1.45、1.42倍,其余防治药剂对褐飞虱的活性均低于吡虫啉。各类型防治药剂,杂环类药剂氟虫腈活性最高,其次是生长调节剂类药剂噻嗪酮,再依次是新烟碱类的烯啶虫胺、生物农药甲维盐、有机磷类药剂毒死蜱、氨基甲酸酯类的速灭威,而拟除虫菊酯类药剂效果相对较差。 表2 不同药剂对褐飞虱毒力测定结果 续表2 Table 2(Continued) 2.2 不同药剂配比对褐飞虱的联合毒力测定 几组不同药剂配比对褐飞虱的联合毒力测定结果如表3所示。试验结果表明,烯啶虫胺∶噻嗪酮混合比例为30∶70时共毒系数最高,为246.02,其增效作用最明显。 其次是烯啶虫胺∶速灭威=5∶95的共毒系数为214.94,具有较显著的增效作用。烯啶虫胺∶噻嗪酮=50∶50、烯啶虫胺∶噻嗪酮=40∶60、噻嗪酮∶毒死蜱=40∶60的共毒系数分别为127.17、158.72、145.02,均大于120,表现为显著的增效作用。噻嗪酮︰毒死蜱=30∶70的共毒系数最低,为113.50,小于120,增效作用不明显。 表3 不同药剂配比对褐飞虱的联合毒力 2.3 复配药剂增效剂的筛选 2.3.1 不同增效助剂对烯啶虫胺、噻嗪酮两种单剂的增效作用 6种增效助剂对烯啶虫胺、噻嗪酮的增效作用试验结果如图1所示。根据烯啶虫胺、噻嗪酮分别与6种增效剂混配后的增效比,除了与松油混配的增效比小于1以外,其余的都大于1,表明其他5种增效助剂对烯啶虫胺、噻嗪酮均有增效作用,但是增效效果存在较大差异,其中有机硅对烯啶虫胺增效作用最好,增效比为2.85;对于噻嗪酮,氮酮的增效作用最佳,增效比为2.72;桉油、茚烯、加倍杀对2种药剂也表现了较好的增效作用,松油的增效作用较差,表现为略微的拮抗作用,对烯啶虫胺、噻嗪酮增效比分别为0.96、0.95。 2.3.2 复合型增效助剂对复配药剂的增效作用 不同配比的复合型增效剂对复配药剂的联合增效作用测定,试验结果见表4。结果表明,所有添加了增效剂的复配药剂的毒力与未添加前均有显著提高。而添加不同配比的复合增效剂,增效作用不同,如果将单剂增效剂的增效比设定为1,那么从计算得出的不同配比复合增效剂联合增效比的结果来看,第5、7、8、10、14、16、17、18、19、21等10组配比的联合增效比大于1,说明了两种增效剂按照这些复配比例混配后,其增效作用较单一使用一种增效剂的好,其中16、19组的联合增效比分别为1.26、1.31,均大于1.25,表现为显著的增效作用,因此进一步测定这两组比例的复合增效剂与复配药剂(烯啶虫胺︰噻嗪酮=30∶70)混用后对褐飞虱的室内毒杀活性(见表5)。 图1 不同增效助剂对烯啶虫胺、噻嗪酮的增效作用Fig.1 Synergistic activity of different synergists on nitenpyram and buprofezin 组别Group复配药剂含量/mg·L-1Compoundcontent增效剂配比/%Synergistratio增效剂含量/mg·L-1Synergistcontent实际死亡率/%Actualmortality理论死亡率/%Expectedmortality联合增效比Synergismratio10.120∶0 0.00+0.0023.26——20.12100∶0 0.006+0.00 42.17——30.1290∶100.0054+0.000635.9541.800.8640.1280∶200.0048+0.001239.3541.430.9550.1270∶300.0042+0.001843.9341.051.0760.1260∶400.0036+0.002437.0240.680.9170.1250∶500.0030+0.003046.7640.311.1680.1240∶600.0024+0.003645.1339.941.1390.1230∶700.0018+0.004232.8439.570.83100.1220∶800.0012+0.004839.9839.191.02110.1210∶900.0006+0.005430.2838.820.78120.12 0∶1000.00+0.0638.45——130.12100∶0 0.012+0.00 43.39——140.1290∶100.0108+0.001244.6744.231.01150.1280∶200.0098+0.002440.1045.060.89160.1270∶300.0084+0.003657.8345.901.26170.1260∶400.0072+0.004852.3446.731.12180.1250∶500.006+0.00649.9447.571.05190.1240∶600.0048+0.007263.4048.401.31200.1230∶700.0036+0.008441.3649.240.84210.1220∶800.0024+0.007259.0850.071.18220.1210∶900.0012+0.010847.3450.910.93230.12 0∶1000.00+0.01251.74—— 1) 增效剂配比是指氮酮∶有机硅,增效剂含量是指氮酮+有机硅。 Synergistic ratio is azone∶organic silicon, synergist content is azone+organic silicon. 表5 复合增效剂与复配药剂混配对褐飞虱的毒力活性1) 1) A:氮酮;B:有机硅;复配药剂:烯啶虫胺∶噻嗪酮=30∶70;A+B总含量为复配药剂含量的10%。 A: Azone; B: Organic silicon; Compound insecticide: Nitenpyram∶Buprofezin=30∶70; Total content of A+B took up 10% of the compound. 表5结果表明,16、19组复合增效剂配比均对复配药剂(烯啶虫胺︰噻嗪酮=30∶70)有一定的增效作用,增效比分别为1.22、1.78,但相对于单一增效剂作用于单一防治药剂,复合增效剂对于复配药剂的增效作用,其显著性相对较低。而表6的结果更好地反映了复合增效剂与复配药剂混配后的联合增效作用。 表6 增效剂与防治药剂联合增效作用增效比率1) 1) A:氮酮;B:有机硅;复配药剂:烯啶虫胺∶噻嗪酮=30∶70;A+B总含量为复配药剂含量的10%;复配药剂增效比率由共毒系数而来,联合增效比率为复配药剂与增效剂增效比率的乘积。 A: Azone; B: Organic silicon; Total content of A and B was 10% content of insecticidal compound (nitenpyram:buprofezin=30∶70); Synergistic ratio of insecticidal compound was co-toxicity coefficient; synergistic coefficient ratio was the product of synergistic ratio of insecticidal compound and that of synergists. 表6结果显示,复合增效剂与复配药剂混配后的联合增效作用显著高于单一增效剂对于单一药剂的增效作用,联合增效比率达到了4.38,而单一增效剂的增效比率都小于3,表明复合增效剂与复配药剂混配后在一定程度上能提高增效作用。 本研究中,氟虫腈对褐飞虱表现出很高的毒杀活性,达到了吡虫啉128.38倍,但是由于氟虫腈对水生生物的毒性很高[7],现已规定,在水稻上禁止使用氟虫腈。昆虫生长调节剂噻嗪酮对褐飞虱的毒性仅次于氟虫腈,其毒力是吡虫啉的52.86倍,虽然褐飞虱对其已经产生抗药性,但由于褐飞虱对噻嗪酮的抗性是属于不完全隐性[8],所以抗性发展缓慢,只要与其他药剂合理混用或轮用,仍然可作为防治褐飞虱的高效药剂。另外新烟碱类杀虫剂烯啶虫胺对褐飞虱的活性也很高,是吡虫啉的35.47倍。其他药剂如氟铃脲、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡蚜酮、阿维菌素、丁醚脲、毒死蜱、速灭威等对褐飞虱也有较高的活性,在防治褐飞虱的过程中,可合理轮换使用。 本试验药剂复配结果表明,烯啶虫胺∶速灭威(5∶95)、烯啶虫胺∶噻嗪酮(50∶50、40∶60、30∶70)、噻嗪酮∶毒死蜱(40∶60)等筛选配方的共毒系数均超过了125,表现出显著的增效作用,其中以烯啶虫胺与噻嗪酮的混合比例为30∶70时共毒系数最高,达到了246.02,表现为极显著的增效作用。噻嗪酮与烯啶虫胺两者的作用机理不同,无交互抗性;噻嗪酮有很强的触杀活性,而烯啶虫胺则有很好的内吸性;噻嗪酮对高龄若虫特别是成虫防治效果低,而烯啶虫胺对高龄若虫和成虫仍然有明显防治作用[9];另外噻嗪酮持效性好,但速效性差,而烯啶虫胺速效性和持效性都比较好,由此可见两种药剂存在互补作用,所以将两者进行合理地混配不仅可以提高防治效果,也可以延缓褐飞虱抗药性的发展。 测定烯啶虫胺、噻嗪酮分别与6种增效助剂混用后的增效作用,结果显示,除了与松油混配的增效比小于1以外,其余的均大于1,表明其他5种增效助剂对烯啶虫胺和噻嗪酮均有增效作用。其中有机硅、氮酮的增效作用最好,而松油对烯啶虫胺与噻嗪酮均表现为微小的拮抗作用,这可能是与混合比率有关,不同的混合比率所表现出的增效作用往往具有很大的差异[10]。加入增效助剂后,并不是一定表现为增效作用,也并不是加入量越大,增效作用越强,并且加入量到达一定程度后增效效果也不再增加[11],因此需要进一步测定增效剂的最佳混合比率。将氮酮和有机硅,采用交互测定法,按不同比例混配成复合型增效剂后,再与复配药剂(烯啶虫胺∶噻嗪酮=30∶70)混配后,结果发现,在18组配比中氮酮与有机硅的比例为40∶60,并且复合增效剂占复配药剂10%时,它们的增效比最高,为1.78,是本试验的氮酮和有机硅与复配药剂的最佳配比。另外,相对于单一增效剂作用于单一防治药剂,复合增效剂对于复配药剂的增效作用并没有那么显著,表明几种增效因素之间是一种复杂的增效关系,并不是简单的相加、相乘的关系,类似于边际递减的关系。如果复合增效剂为3种或者以上的增效剂复配而成,那么增效关系将会更加复杂,很难确定它们的最佳混合比率;不过多种增效剂的混合使用,可以适用于多种药剂的混配,增加对混配药剂的增效谱[12],如何选择,需要实际生产中更好地去权衡。 [1] 朱述钧. 稻飞虱研究中几个热点问题的研究进展[J]. 安徽农业大学学报, 2006,33(3):343-346. [2] 夏敬源. 我国重大农业生物灾害暴发现状与防控成效[J]. 中国植保导刊,2008,28(1):5-9. [3] 芮明方,谭宏,沈卫新,等. 稻褐飞虱发生规律及防治研究进展[J]. 上海农业科技,2011 (3):115-117. [4] 邹圣龙,刘天龙. 褐飞虱对吡虫啉抗性测定[J]. 安徽农学通报,2007,13 (5):139-140. [5] 凌炎,范桂霞,周国辉,等. 广西不同地区褐飞虱种群对3种杀虫剂的抗性监测[J]. 中国植保导刊,2008,28(9):11,40-41. [6] 夏红英. 农药剂型、表面活性剂的发展动向及其对生物活性的影响[J]. 江西农业大学学报,2001,23(4):530-532. [7] 赵学平,吴玉东,吴长兴,等. 毒死蜱与氟虫腈复配对环境生物的影响研究[J]. 农药科学与管理,2007,28(8):20-23. [8] 庄永林,沈晋良,戴德江,等. 褐飞虱对噻嗪酮抗性的遗传分析[J]. 昆虫学报,2004,47(6):749-753. [9] 倪珏萍,何鹏,曾霞,等. 烯啶虫胺等13种杀虫剂对褐飞虱的室内毒力测定与评价[J]. 现代农药,2009,8(4):47-49. [10]胡兆农,姬志勤,董雪娟. 氮酮对杀虫剂增效作用的研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(7):57-60. [11]李春生,刘怀,邓新平,等.5种增效剂与3种杀虫剂对甜菜夜蛾的增效作用[J]. 西南农业大学学报(自然科学版),2006,28(3):450-453. [12]王金山.3种杀虫剂混合增效剂的筛选[D].重庆:西南大学,2007. Toxicity and synergistic activity of different types of insecticides againstNilaparvatalugens(Stål) Wang Yusha1, Zou Xiaowen1, Liang Licheng1, Abid Ali2, Huang Xiuzhi1, Xian Zhenhua1 (1.Agriculture College of Guangxi University, Nanning 530005, China;2.Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China) Rice stem dipping method was used to test toxicity of 18 insecticides againstNilaparvatalugens(Stål). The screened pesticides with high activity were compounded to test joint toxicity and synergies againstN.lugens, and determine the synergistic activity of different synergists with screened compound. The results showed that the order of the toxicity was: fipronil> buprofezin> nitenpyram> hexaflumuron> thiamethoxam> emamectin benzoate> pymetrozine> abamectin> diafenthiuron> chlorpyrifos> metolcarb> acetamiprid> isoprocarb> bifenthrin> imidacloprid>lambda-cyhalothrin> triazophos> malathion. Fipronil showed the strongest activity, which was 128.38 times as high as that of imidacloprid. The co-toxicity coefficient of nitenpyram with buprofezin (30∶70) was the highest (246.02). Azone and organic silicon showed the best synergism among 6 synergists with insecticides, with synergistic ratio of 2.69-2.85, and the synergistic effect was significantly improved at the rate of 40∶60. Nilaparvatalugens; insecticides; synergists; synergistic activity 2014-03-09 2014-06-09 广西科学研究与技术开发计划项目(桂科能1347012-3) S 482.3 B 10.3969/j.issn.0529-1542.2015.02.041 * 通信作者 E-mail: xianzhh@gxu.edu.cn

2 结果与分析

3 结论与讨论