在儿童最大利益原则和父母人权保护间寻找平衡——以《欧洲人权公约》第8条为考察中心

2015-11-22刘征峰

刘征峰

(中国政法大学 民商经济法学院,北京 100088)

一、问题的引出:重新认识子女最大利益原则法律地位的必要性

家庭法在过去一个世纪中经历了革命性的变革。其中一个重要的方面便是法律对儿童利益或者权利的承认。法律应当保护儿童成为文明社会所普遍采纳的观念。这方面的最为显著的例子便是《联合国儿童权利公约》的签约国数量超过了其他任何国际公约。截至目前,193个国家签署并批准了该项公约。根据该公约第3条第1 款的规定,关于儿童的一切行为,不论是由公私社会福利机构、法院、行政当局或立法机构执行,均应以儿童的最大利益为一种首要考虑。值得注意的是,这里使用的是“首要”(primary)这样一种表述。该表述完全不同于英国《1989年儿童法》中所使用的“最重要”(paramount)这一表述。就儿童利益的地位而言,前者中的表述要比后者中的表述缓和很多。“首要”(primary)、“重要”(important)、“支配性”(predominate)、“最重要”(paramount)等表述背后实际上隐含了对儿童最大利益原则的法律地位的争论。在欧洲,各国相继将儿童最大利益原则确定为亲子关系法的立法和司法原则。以英国为例,早在《1989年儿童法》之前,法院就将儿童利益确定为“首要和最重要”(first and paramount)的考虑。法院的裁决,特别是上议院在著名的J v.C①[1970]AC 688.案中的裁决使得“首要”(first)一词成了多余。[1]《1989年儿童法》在开篇就明确了儿童最大利益原则的法律地位。根据该法第1条第(1)款的规定,当法院在决定儿童的抚养或者儿童财产的管理及相应收入的使用时,儿童的利益应当是法院最为重要(paramount)的考虑。②Children Act 1989 of UK,§ 1(1).事实上,儿童最大利益在此后的司法实践中成为法院的唯一的考虑因素,其他的相关因素只是帮助法院确定涉及儿童相关问题的最佳解决方案。[1]451

将儿童最大利益原则作为处理相关案件的唯一性或者排他性原则存在巨大的风险。首先,儿童最大利益原则可能成为法院司法恣意的工具。由于法律通常缺乏并且事实上也不可能对该原则的内涵和外延作出准确界定,法院在解释该原则时存在较大的空间。儿童最大利益原则的这种不确定性备受诟病。如Mnookin 教授所言,儿童利益原则受到批评的一项主要原因便在于其不确定性。[2]美国一个极具影响的判例同样表明法院在使用儿童最大利益原则时所考虑的因素是不可预见的。③Painter v Bannister,140 N.W.2d 152.(Lowa Supp.1966).其次,儿童最大利益原则与人权公约所列明的其他家庭成员的权利或者利益可能存在冲突。法院在适用儿童最大利益原则时,通常局限于涉案儿童的利益,而忽视其他家庭成员,特别是其他儿童的利益。恰如英国学者Helen Reece 所言:“这项最重要原则应当被废除。它应当被一个‘认可儿童只是案件的一个相关者,其他所有人的利益同样应当被考虑’立场的全新框架所替代。”如果法院排他性地适用儿童最大利益原则,可能严重影响其他家庭成员的利益。最后,儿童最大利益原则作为国家介入家庭关系的工具,排他性适用可能导致国家对家庭关系的过度干涉。正如英国前内阁顾问Ferdiand Mount 所言:“家庭的最危险敌人原来不是公开宣称与家庭进行战斗的人。与集权主义者的公然残暴相比,那些打着帮助旗帜的敌人更难对付。它们宣称带着良好的意图但实际上却总是通过立法权和行政管理手段(教育官员、儿童官员、福利工作者以及各种委员会)来武装自己……它们宣称知道如何管理我们的私人生活。”[3]而儿童最大利益原则的排他性适用可能被滥用,以儿童利益为名恣意干涉私人家庭生活。

以上三方面的原因使得重新认识儿童最大利益原则的法律地位显得尤为必要。欧洲人权法院对《欧洲人权公约》项下权利的解释为重新思考儿童最大利益原则的法律地位提供了契机。实际上,在1998年英国通过颁布《人权法案》将人权公约并入英国自身的法律时,学者们就对儿童最大利益原则与《欧洲人权公约》之间可能发生的冲突进行过深入的探讨。在《欧洲人权公约》生效后的很长一段时间内,欧洲人权法院审理了一系列有关儿童最大利益原则和《欧洲人权公约》的案件。这些案件为重新思考儿童最大利益原则的法律地位提供了重要的素材。

二、路径差异所引发的冲突

(一)两种路径:权利中心路径和实用主义路径

《欧洲人权公约》与国内法中儿童最大利益原则存在冲突的根本原因在于二者采用了不同的路径。《欧洲人权公约》所采用的路径是传统的权利—义务路径。学者将其所采用的路径称为以权利为基础的路径(right-based approach)。[4]这种路径的特征在于它的逻辑推演路径。它的逻辑推演前提是某人享有某项权利。在权利被侵害的情况下,权利的享有者可以寻求救济。如何界定权利是否被侵害是该路径的关键点。事实上,由于公约中所列明的权利并不是绝对的,他们是附加义务的。以与家庭法关系最为紧密的公约第8条为例,公约第8条就私人及家庭生活、其家庭以及其通讯隐私权作出了如下规定。

人人有权享有使自己的私人和家庭生活、家庭和通信得到尊重的权利;公共机构不得干预上述权利的行使,但是,依照法律规定的干预以及基于在民主社会中为了国家安全、公共安全或者国家的经济福利的利益考虑,为了防止混乱或者犯罪,为了保护健康或者道德,为了保护他人的权利与自由而有必要进行干预的,不受此限。①European Convention on Human Rights,§ 8.

从该条规定中我们不难发现,某人依据公约所享有的私人及家庭生活、其家庭以及其通讯隐私权并不是绝对的。在某些情况下,公共机构可以限制私人的这些权利,但是公共机构需要证明这些干预符合公约第8条的要求。在W.v.the United Kingdom 一案中,欧洲人权委员会认为这些干预必须与法治原则相符合。亦即,干预必须可理解(accessible)、可预见(foreseeable)并且合理(reasonable)。②Application no.9749/82,[1988]10 EHRR 29,as cited by Jonathan Herring,in Family Law (London:Person Education Ltd.2004),p.376.在Price v.UK 一案中,欧洲人权委员会强调干预必须有明确的立法目标并且符合比例原则。③Application no.12402/86,[1988]55 D&R 224,as cited by Jonathan Herring,in Family Law (London:Person Education Ltd.2004),p.376.在某些情况下,维护儿童的利益被认为是公共机构干涉前述权利的正当化理由。只有在保护儿童的利益符合法治的原则,符合比例性和适当性要求的前提下,公共机构才能以保护儿童利益为由排除或者限制父母依据公约第8条所享有的权利。

不难看出,公约所采用的路径是权利—救济式的,法院所要考虑的问题是,儿童所遭受的伤害是否足以使得干预必要。在L v.Sweden④Application no.10141/82,[1984]40 D&R 140.一案中,人权委员会清楚地表明:“根据公约第8条,以让养父母继续照顾儿童的方式对父母权利进行干预不能简单以这样对儿童更好为理由。为了使干预正当化,国家必须依据公约第8条的规定证明存在充分的理由让儿童继续由养父母照顾。这些理由必须足以使裁定符合民主社会之必须这样一个标准。”这样的路径与国内法中的儿童最大利益原则完全不同。在国内法中,儿童最大利益原则并不是以权利为中心展开的,相反它是以“实用主义”(utilitarian approach)为中心展开的。澳大利亚学者Stephen Parker 对此有极为精辟的论述。他认为,“实用主义的路径评估法律和制度在达成某种目的方面的成果”。“在这里,这种目的表现为‘促进儿童的利益’”。权利中心路径则并非单纯从结果的角度评估立法或者制度,相反,它是以主体所享有的权利为视角的。”[5]实用主义路径是按照这样一种逻辑思路展开的。它首先确立了“最大化儿童利益”这样一项目标。然后,法院围绕着什么是“儿童的最大利益”以及如何实现儿童的最大利益这样两个问题进行论证。在这里,法院无须证明维护“儿童的最大利益”的正当性。英国学者Jonathan Herring 认为,“在适用儿童最大利益原则时,关键性的问题属于事实问题——哪项指令会事实上更有利于促进儿童的发展”。“而欧洲人权公约项下路径的关键性裁判问题是儿童的损害是否足以使限制父母权利成为必要。”[6]

由此可见,公约所采用的权利中心路径与国内法所采用的实用主义路径是两条完全不同的路径。在权利或者利益发生冲突时,这种差异尤为明显。正如康德所言:“法律权利是一个人的任性能够在其下按照一个普遍的自由法则与另一方的任性保持一致的那些条件的总和。”[7]权利的边界止于他人的权利。但权利发生冲突时,法院通常需要通过利益平衡的方法来确定权利的边界。但是按照实用主义路径,在理论上法院无需进行这种权利冲突的价值平衡,因为所有的裁判活动均围绕推动儿童利益最大化展开。

有学者对这种冲突是否真实存在提出了质疑,认为人权公约的实施并没有根本上改变儿童最大利益原则的法律地位。持这种观点的学者以英国法官Oliver 勋爵为代表。在著名的Re KD(未成年)(监护:探视的终止)一案⑤[1988]1 AC,at 820 and 824-827.中,他认为,“冲突实际上只在语义学(semantic)的层面存在,只是对同样一个法律理念的不同表达”。“这样一个法律理念是指依据亲子间的自然纽带和关系所产生的被普遍承认的准则不应当被无条件干涉,除非出于保护儿童利益的需要。”“当法院在处理涉及儿童保护的案件时,父母的权利(privilege)并没有消失,但是它们立即屈从于‘儿童利益’这项最为重要的司法裁判基础。”他进一步论证到,“无论父母的地位是否被看做法律问题,也无论依照不同性质的法律或者常识是将它们描述成‘权利’(right)或者‘请求’(claim),有一点是十分清楚的,任何授予父母的‘权利’(right)都必须屈从于儿童利益的原则”。Oliver勋爵实际上将这种冲突做了简单化处理。按照他的逻辑,儿童最大利益原则本身就能证成公约第8条第(2)款对父母权利所设定的限制。英国上诉法院法官Thorpe 持与Oliver 勋爵类似的观点。在著名的Payne v.Payne①[2001]EWCA Civ 166,[2001]Fam 473,at 38.一案中,他认为,“欧洲人权法院不可避免地承认了儿童最大利益原则,尽管与我们国内法的表达不尽相同”。但这种忽视两种路径实质差异的方法是否真的合理呢?下面我们将选取欧洲人权法院的典型案例进行样本分析,确认冲突的真实存在。

(二)具体样本分析:Görgülü v.Germany 案②Application No.74959/01,[2004]ECHR 89.

1999年8月,一名叫Christofer 的非婚生小孩出生在德国莱比锡地区。孩子的母亲M 女士和申请人在孩子出生时处于分手状态。在孩子出生后,孩子的母亲立即将孩子送到收养机构。威滕伯格青少年办公室作为小孩的监护人,立即通知了之前在该办公室注册的B 夫妇。B 夫妇取得了小孩的收养权并将小孩从医院带回家。1999年10月,申请人听说了小孩出生以及M 女士将小孩送到收养机构的事实。1999年11月,他前往莱比锡地区青少年办公室想要自己收养小孩。由于M 女士之前未提供任何孩子父亲的信息,青少年办公室拒绝向申请人提供任何小孩的信息。1999年11月30 号,M 女士陪同申请人前往青少年办公室并且确认了申请人就是儿童父亲的事实,申请人亦获得了小孩的出生证明。2000年1月,申请人正式承认了他与小孩的父子关系并且要求获得监护权利。为此,申请人在威滕伯格地方法院提起了确认亲权诉讼。后来,地方法院通过亲子鉴定确认了申请人为小孩的生物学父亲。1999年12月开始,申请人就依据伊斯兰法与C 女士结婚,并且婚后育有两个小孩。

申请人依据威滕伯格地方法院的裁决,在B 夫妇在场的情况下,探视过四次小孩。但是2000年12月以后,养父母在考虑到探视可能对儿童造成困难的情况下,拒绝申请人的进一步探视。2001年3月,威滕伯格地方法院作出裁定,认为将单独监护权授予申请人有利于保护儿童的利益。但是,瑙姆堡上诉法院在2011年6月推翻了地区法院的裁定。瑙姆堡上诉法院同时暂停了申请人的探视权直到2002年7月。2001年6月,联邦宪法驳回了申请人提起的宪法诉讼。

在穷尽国内救济途径后,申请人向欧洲人权法院提起了诉讼。2004年,欧洲人权法院作出裁定,认为瑙姆堡上诉法院的裁定违反了欧洲人权公约第8条。

在此期间,申请人为了获得监护和探视权,启动了新的司法程序。威滕伯格地方法院在欧洲人权法院作出裁定后,将监护权转移给了申请人。并且作为临时措施,在案件上诉期间,允许申请人每周探视小孩一次。但是在2004年6月,瑙姆堡上诉法院推翻了临时措施。后来,联邦宪法法院又推翻瑙姆堡上诉法院的裁定。

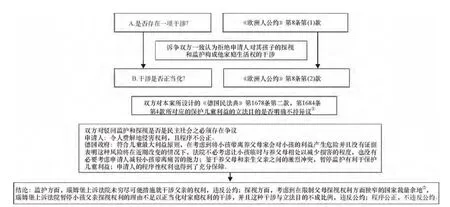

此案可谓一波三折,不仅涉及儿童利益和父母人权冲突的问题,还涉及欧洲人权法院判决效力的问题。③有关于本案所涉及的欧洲人权法院判决效力的讨论,See Frank Hoffmeister,Germany:Status of European Convention on Human Rights in Domestic Law,4 Int J Constitutional Law 722-731 2006.对本案的讨论和分析,有助于我们强化对两种路径差异的理解。按照权利中心路径,法院首先要考虑的是父母是否享有公约第8条第(1)款项下权利。如果是,那么公共机构(包含法院)对父母权利的限制或者剥夺是否符合公约第8条第(2)款所设定的要求。在该案判决中,欧洲人权法院正是沿着这种思路展开论证的。欧洲人权法院在该案中的论证逻辑如图1 所示。

从以上逻辑推论过程中,我们不难看出,法院论证中心始终是围绕权利展开的,特别是围绕“对权利的干涉是否为民主社会之所需”(necessary in a democratic society)这样一项议题展开的。欧洲人权法院认为,“法院在决定是否驳回监护和探视时……应当整体考虑案件,并以干涉措施所附加的理由是否符合公约第8条第(2)款的目的为中心”。④Supra note 10,at par.41.与欧洲人权法院所采用的路径不同,德国瑙姆堡上诉法院的论证始终是围绕如何推动儿童利益最大化展开的。瑙姆堡上诉法院通过心理学评估报告、儿科医学评估报告、社工调查报告以及相关经验评估如何优先确保儿童的利益。瑙姆堡上诉法院认为将小孩带离养父母家庭并且继续允许生父探望不利于小孩的最佳利益。⑤Ibid,at par.27.瑙姆堡上诉法院的论证逻辑是实用主义范式的。欧洲人权法院和瑙姆堡上诉法院所采用的路径差异导致二者裁判的不同结果。儿童最大利益原出现根本性差异的主要原因则和父母人权保护之间的冲突是真实存在的。

图1 欧洲人权法案在该案中的认证逻辑

① 欧洲人权法院在判例法中确立了“干涉必须要存在明确的立法目的”这项要求。See e.g. Keegan v. Ireland(Application no. 16969/90,[1994]18 EHRR 342)。

② 国家裁量余地原则(又称自由判断余地原则)是欧洲人权法院在决定成员国是否违反《欧洲人权公约》时所发展出的概念。国家裁量余地原则允许法院采纳这样一项事实——不同的成员国在解释《欧洲人权公约》是可能存在差异的。参见孙世彦:《欧洲人权制度中的“自由判断余地”原则评述》,载《环球法律评论》2005年第3期;又参见王玉叶《欧洲人权审理原则:国家裁量余地原则》,载《欧美研究》第37 卷第3期。

三、冲突解决的方式

(一)权利(利益)位阶理论

权利(利益)位阶理论是预先在相互冲突的权利或利益间确定等级秩序(hierarchy)。当现实冲突发生时,只需要遵照规范所确立的等级秩序。这种方法实际上是否认规范意义上冲突的存在的。因为在规范意义上,权利或者利益的等级秩序已经事先确立好。在现实意义上,父母和儿童的权利或利益发生冲突时,法律预设了某种权利或者利益的优先地位。儿童最大利益原则是这种位阶理论的典型。英国《1989年儿童法》将儿童利益确立为法院在裁判相关案件时最终重要的考虑因素,实际上是事先确立了儿童利益的法律位阶。正如英国学者Jane Fortin 对前述Oliver 勋爵所采路径的评价那样,这种位阶方法的好处在于为法院提供了保留儿童最大利益原则的简单方式。这种简单方式就是用儿童最大利益原则解释《人权公约》第8条第(2)款。[8]如前文所述,英国法院在司法实践中将英国《1989年儿童法》第1条解释为法院在处理相关案件时的唯一(sole)考虑因素,[9]即使是在公约生效后,英国法院仍然呈现出强烈而一致的态度——人权公约并不要求对儿童最大利益原则的法律理解和适用进行任何变更。恰如英国学者Harris-Short 所言,以前述Re KD 案为代表的英国家庭法司法实践对《人权公约》呈现出“轻蔑”(dismissive)的态度。[10]权利位阶理论实际上并不是在解决冲突,而是在规范意义上回避了冲突。持该观点的学者认为儿童最大利益原则所采用的方法与《欧洲人权公约》所采用的方法是一致的,二者不存在本质区别。儿童利益始终处于较高的法律位阶,法院唯一需要考虑的只是如何实现儿童最大利益手段之间的平衡,而无需考虑儿童利益与其他人的权利发生冲突时的利益平衡问题。

(二)利益平衡理论

利益平衡理论是权利中心主义路径在解决权利冲突时所采用的方法。利益平衡理论并不事先预设某种权利和利益的优先地位,而是根据案件的具体情况确定权利和利益冲突时的解决方案。利益平衡理论强调“合比例性”(proportionality)。亦即,法律以限制或者排除某项权利的方式来保护另外一项权利时,在目的和手段之间必须合符比例。D.Bonner 等学者对此有精辟的论述。他们认为:“依据《欧洲人权公约》第8条第(2)款所进行的利益平衡的关键点在于‘合比例性’这一个概念。”[11]Johansen v.Norway 一案①Application No.17383/90,[1997]23 EHRR 33.是欧洲人权法院利用利益平衡理论解决权利和利益冲突的典范。该案申请人向欧洲人权法院控诉挪威主管机关将其小孩带离照顾并且随后终止了他的父母权利和责任,并将小孩送去收养。挪威政府反驳认为,该案的特殊性决定了不应该在父亲和儿童的利益冲突间寻找平衡,而是应当最大化儿童利益。欧洲人权法院否决了挪威政府的抗辩理由,并认为,“挪威政府有必要在将儿童留在公共福利机构的利益和父母与子女团聚的利益间寻找平衡”②Ibid,at par.78.。欧洲人权法院进一步分析到:“只有在极端的情况下,完全剥夺父母权利的才能取得正当化理由。”“挪威政府并没有充分的理由表明该案所采取的措施与极端情形相适宜。”欧洲人权法院在该案中所采用的利益平衡方法被称为Johansen 方法。该方法在欧洲人权法院后来的一系列的案件中采用。欧洲人权法院强调成员国公共机构必须试图寻找平衡,任何拒绝寻找平衡的行为很有可能会被界定为对公约第8条第(1)款的违反。③See,e.g.Godelli v.Italy (Application no.33783/09,[2012]ECHR 347).

确定冲突权利或利益间的平衡点是利益平衡理论的关键点。欧洲人权法院在Johansen v.Norway 案中强调,应当根据案件的性质和情况的特殊性(nature and seriousness)来确定平衡点。在我们前述Görgülü v.Germany 案中,法院重申了该原则。④See supra note 10,at par.43.欧洲人权法院在评估成员国公共机构是否根据案件的性质和情况努力寻找平衡点时会采用一种“方式穷尽”的评估原则。亦即,根据案件的性质和情况的特殊性,如果存在替代性解决方案,公共机构就不应当以损害父母公约项下权利的方式实现保护儿童利益的立法目的。成员国公共机构应当考虑所有方案的可行性,即使存在限制父母公约项下权利的必要,也应当将这种限制降低到最低程度。

(三)关系中心理论

关系中心理论是英国学者Jonathan Herring 在系统分析权利中心路径和实用主义路径的缺陷后提出的。他认为,单纯基于儿童最大利益原则或者基于权利的解决方案都不能令人满意。一方面,“法律对儿童最大利益原则理解过于个体化,将儿童视为孤立的个体”[8]233;另外一方面,“以权利为基础的路径实际上无法提供解决方案……除非将它们置于一种等级体系中”[8]235。与前述两种路径不同,关系中心理论不单独考虑父母的权利或者儿童的利益,而是将父母与子女置于一种亲子关系的框架中来考虑。关系中心理论主要根植于两方面的假设。首先,“儿童在成长中应当学会在获得利益的同时学会牺牲……儿童应当在不要求父母作出过度的牺牲换取极小利益的范围内具备利他主义”[8]233。其次,“儿童的利益应当包含确保它和其他家庭成员之间的合理关系”。关系中心理论试图以“建立儿童成长的最佳关系为视角确立儿童和父母权利或者义务”,强调“法院应当注重父母与子女间的长期关系”[8]235。不难发现,关系中心理论改变了前述两种路径以个体为视角的理论构建路径,试图以创造家庭(不仅包含父母和子女)间的和谐关系为基本目标。依照该理论,法院应当关注的不是父母与子女个体所享有的权利或者利益,而是如何推动整个家庭关系的和谐发展。这种思路与内田贵在《契约的再生》一书中对个体契约理论的批判和对关系契约理论的构建存在异曲同工之妙。[12]关系中心理论所提供的全新视角更多来自于法社会学的研究。它建立在对个体权利和利益为基础所构建的体系的批判之上。

四、欧洲人权法院实践对我国亲子关系法改革的启示

改革开放之后三十余年间,我国经济社会均发生了重大的变化。但我国亲子关系法的改革未能紧跟社会发展的步伐。其中最为明显的滞后性表现在国家监护制度的欠缺。鉴于我国日益突出的侵害儿童权益问题,中央综治办、共青团中央、中国法学会、全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、全国妇联、全国律协等部门于2013年联合启动了构建我国未成年人国家监护制度的进程。《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为的意见(征求意见稿)》采用了实用主义路径,将促进儿童利益最大化作为其目标,所有的措施均围绕如何推动儿童利益最大化展开。如前文所述,实用主义路径下并不存在利益平衡的过程,可能造成公权力过度介入私人生活,侵害父母和子女所享有的家庭生活权。欧洲人权法院在其判例中一直强调,公权力在介入私人家庭生活时,必须存在相关并且充分的理由(relevant and sufficient)。①See e.g.Olsson v.Sweden no.1,(1988)11 EHRR 259.这是公约第8条第2 款“民主社会之所需”(necessary in a democratic society)标准的应有之义。②Kutzner v.Germany (Application no.46544/99,[2002]35 EHRR 25).法院应当全面的考虑案件的相关情况和存在冲突的各方利益。在利益平衡的过程中,应当根据案件的性质和情况的严重程度,决定是否以儿童利益凌驾于父母权利。③See Elsholz v.Germany (Application no.25735/94,[2000]2 FLR 486),T.P.and K.M.v.UK (Application no.28945/95,[2001]ECHR),Ignaccolo-Zenide v.Romania (Application no.31679/96,[2000]ECHR 25),Juha Nuutinen v.Finland (Application no.45830/99,[2007]ECHR).欧洲人权法院对于利益平衡原则的强调,可以说对于我国国家监护制度的构建极具启发性。

首先,我国未成年人国家监护制度的构建不应当以儿童利益的最大化作为唯一目标,应当综合考虑各方利益。公权力机关必须证明其在采取措施时已经进行了利益平衡,穷尽了可能的替代性措施。这种利益平衡的要求既体现在实体法的适用上,也体现在程序法的适用上。实体法上的利益平衡要求体现在国家公权力机关在作出决定时必须考虑案件所涉各方的利益,而非绝对优先保护其中一方的利益。程序法上的要求则体现在,公权力机关作出决定时所依赖的程序必须保证利益关联方的公平参与。在著名的W.v.the United Kingdom④Application no.9749/82,[1987]ECHR.一案中,欧洲人权法院强调了程序参与对于保护父母权利的重要性。欧洲人权法院认为,考虑到案件的特殊情况特别是所作出的决定的重要性,父母在相关决定中的参与包含在“民主社会之所需”的原则之中。由于我国长期存在重实体、轻程序的法律传统,欧洲人权法院对父母参与权的强调对我国未成年人国家监护制度的构建尤具启发性。

其次,公权力机关必须证明其采取的干预措施存在相关且充分的依据。这些依据必须是具体的,而非儿童最大利益这一模糊性的原则。正如欧洲人权法院在K.and T.v.Finland⑤Application no.25702/94,[2001]ECHR.一案中所指出的那样,儿童可以获取更好的成长环境本身并不能正当化国家所采取的强制带离措施,必须存在极端的情况和证据来证明这种干预的合理性。

最后,我国未成年人国家监护制度的构建必须以家庭团聚为最终目标。欧洲人权法院多次重申,公权力机构必须要通过持续性的努力来推动家庭团聚目标的实现,而不是设置障碍妨碍亲子关系的修复。这种观点充分体现了前述Jonathan Herring 教授所提出的关系中心理论。

《欧洲人权公约》所采用的权利中心路径在亲权公法化的历史潮流下提供了一种新的理论框架和体系。虽然在现阶段,我国亲子关系法改革的方向仍然是强化国家权力的介入,但是在制度设计上,我们应该充分考虑为国家权力的介入设置边界,而权利中心路径及其所隐含的利益平衡要求则正是边界之所在。

五、结论

通过对儿童最大利益原则和父母人权保护二者冲突的原因和解决方式的分析,我们不难发现,法律在处理父母子女关系上面临巨大的难题。更为深层的问题则涉及家庭自治与国家管制二者之间的关系。我们注意到英国和瑞典最近在监护权方面的改革恰好是相对立的。英国强化父母之间的合作机制,更为强调家庭的自治。而瑞典的法律改革恰好相反,强化了社会福利委员会的权力,以缓解过去过度强调家庭自治所产生的困境。如果说儿童最大利益原则是国家介入私人关系的矛,则人权公约赋予父母的权利则是对抗国家干涉的盾。公共机构必须进行利益平衡,以确保儿童最大利益原则不会沦为公共机构恣意干涉的借口。⑥在Yousef v.Netherlands (Application No.33711/96,[2002]3 FCR 577)一案中,法院即认为,荷兰国内法院拒绝在父母权利和子女利益间寻找平衡,以一种恣意的方式作出了裁定。赋予权利是限制权力的最佳方式。

[1]LOWE N,DOUGLAS.Bromley’s Family Law[M].Oxford:Oxford University Press,2007:450.

[2]MNOOKIN R.Child Custody Adjudication[J].Law and Contemporary Problems,1975,39:226.

[3]DIDUCK,KAGANASF.Family Law,Gender and the State:Text,Cases F Materials[M].Oxford:Hart Publishing,2000:8-9.

[4]HARRIS-SHORT S,MILESJ.Family Law:Text,Cases,and Materials[M].Oxford:Oxford University Press,2007:610.

[5]PARKERS.Rights and Utility in Anglo-Australian Family Law[J].Modern Law Review,1992,55:311.

[6]HERRINGJ.The Human Rights Act and the Welfare Principle in Family Law:Conflicting or Complementary?[J].Child and Family Law Quarterly,1999,11:231.

[7]康德.道德形而上学[M]∥康德著作全集(第6 卷).张架,李秋零,译.北京:中国人民大学出版社,2007:238.

[8]FORTINJ.The HRA’s Impact on Litigation Involving Children and Their Families[J].Child and Family Law Quarterly,1999,11:237.

[9]CHOUDHRY S,HERRING.European Human Rights and Family Law[M].Oxford:Hart Publishing Ltd,2010:108.

[10]HARRIS-SHORT S.Family Law and the Human Rights Act 1998:Restraint or Revolution?[J].Child and Family Law Quarterly,2005,17:354.

[11]BONNER,D FENWICK H,HARRIS-SHORT S.Judicial Approaches to the Human Rights Act[J].International and Comparative Law Quarterly,2003,52:549.

[12]内田贵.契约的再生[M]胡海宝,译.北京:中国法制出版社,2005.