经椎弓根非融合固定与融合固定治疗腰椎退行性疾病的临床疗效分析

2015-11-19张大鹏强晓军

张大鹏 强晓军

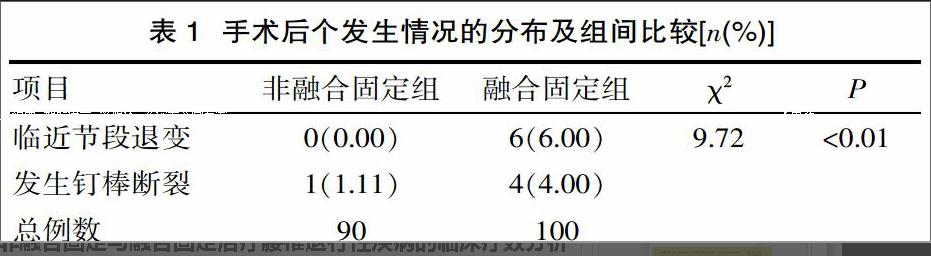

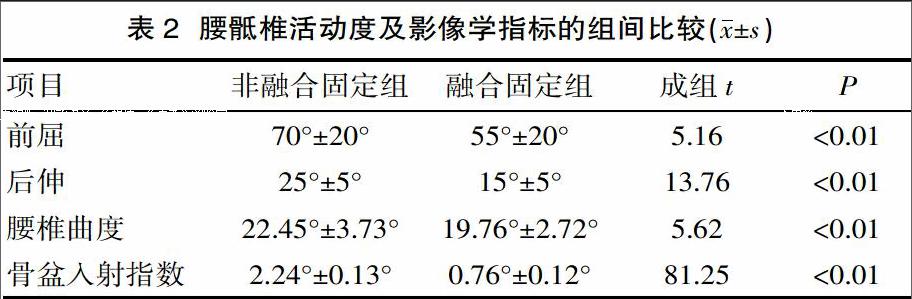

【摘要】目的对比经椎弓根非融合固定与融合固定治疗腰椎退行性疾病的临床疗效。方法选用该院白2011年1月-2014年1月采用经椎弓根非融合固定与融合固定治疗腰椎退行性疾病共190例,随机分组为非融合固定组及融合固定组,非融合固定组共90例,所用椎间弹性固定系统包括ISOBAR TTL Semi-rigid动的态固定系统、Dvnesvs动态稳定系统,术中进行弹性同定。融合固定组100例,均使用椎弓根螺钉及椎间融合器术中进行坚强固定。进行回顾性研究,门诊随访,对所有患者分别进行术前、术后腰骶椎活动度及影像学指标分析,及术后、术后6月、1年及1年以上10分制目测模拟评分法(VAS)评分对比。结果前者无一例出现临近节段退变,发生钉棒断裂1例(1.1%);后者发生临近节段退变6例(6%),融合器退出及钉棒断裂4例(4%),P 【关键词】腰椎退行性疾病:融合固定:非融合固定 【中图分类号】R4 【文献标识码】A [文章编号】1674-0742(2015)08(a)-0081-04 腰椎是整个脊柱中承受应力及活动幅度最大的节段,稳定性对腰椎行使功能至关重要。随着我国老年化的发展,越来越多的中、老年人患有腰椎退行性疾病,如腰间盘突出症、椎管狭窄及腰椎不稳等,腰椎退行性疾病经过保守治疗无效或效果不显著,患者症状进行性加重,影响到日常生活或出现神经功能损害,则需要手术治疗。传统的手术方式包括单纯间盘摘除和(或)椎管减压以及经椎弓根融合固定,但是大量临床资料证实,融合固定后所产生的异常应力会导致邻近椎体的继发性退变,使患者术前症状复发或出现新的症状,经椎弓根非融合同定即弹性固定的理念随之产生。该院白2011年1月-2014年1月采用经椎弓根非融合固定与融合固定治疗腰椎退行性疾病共190例,进行回顾性研究,现报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 非融合固定组共90例,男52例,女38例,年龄45 -71岁,平均(55.2±0.7)岁,所用椎间弹性固定系统包括ISOBAR TTLSemi-rigid动态固定系统、Dvnesvs动态稳定系统。融合固定组100例,男49例,女51例,年龄44-75岁,平均(57.3±0.8)岁,均选用椎弓根螺钉及椎间融合器坚强固定。年龄、性别及疾患差异无统计学意义。 1.2 纳入标准 ①I-2节段腰椎间盘突出症;②I度以下退变性腰椎滑脱症;③1-2节段腰椎管狭窄症。④退变性腰椎侧弯(不大于10度)。 1.3 淘汰标准 ①2节段以上病变。②腰椎严重侧弯畸形。③严重骨质疏松症。④严重内科疾病。⑤复发或感染患者。 所选患者治疗前均存在不同程度腰痛及下肢放射痛、麻木、酸胀等临床症状,经3个月以上治疗无效或再发,和(或)伴有不同程度间歇性跛行,入院后均与患者沟通,告知二种手术方案优缺点,并自愿选用内固定材料,所有患者治疗前均作腰椎正侧位及过伸过X射线片、CT三维重建及MRI检查。 1.4 手术方法 所有患者手术均采用全身麻醉,取俯卧位,经后正中人路,逐层分离并暴露椎板及小关节,在椎弓根双侧分别置钉后进行椎管减压及间盘摘除术,其中非融合同定均保留小关节突,尽最少可能剥离关节囊后拧人椎弓根螺钉,间盘处理后无需植骨融合,直接安装弹性棒;而融合固定则凿除小关节突,并椎间或横突间植骨融合,安装钛棒后加压同定。所有患者治疗后均常规予预防性用抗生素,引流管于治疗后24-48h内拔除,卧床休息3-5d后带腰围下床活动,逐步进行腰背肌康复锻炼。 1.5 观察指标 1.5.1 腰部活动度及影像学分析所选用X线片均采用站立位。①腰部活动度:患者术前及术后3个月前屈及后伸度数。②6月后腰椎曲度:L1-SI椎体间成角。③骨盆入射指数:股骨头中心点至骶l上终板中点连线与骶l上缘线之垂线的夹角。 1.5.2 主要临床症状指标目测模拟评分法fVAS)进行评分。O分无痛;1-3分轻度疼痛;4-6分中度疼痛;7-10分重度疼痛。 1.5.3 临近节段退变标准①退行性腰椎滑脱。②椎间隙改变。③症状复发,MRI或CT示间盘突出或椎管狭窄。 1.6 统计方法 该研究使用SPSS19.0软件进行数据统计分析,对计量指标的组间比较采用成组t检验,对计数指标及构成比的组间比较采用CMH_X2检验,对计量指标采用均值±标准差(x+s)表示,分类指标采用例数(百分数)的形式记录;取a=0.05作为检验水准。 2 结果 2.1 手术后不良事件发生情况的分布 在该次纳入研究的190例病例中,其中弹性固定组平均手术椎体数2.4个,融合固定组平均手术椎体数2.6个。弹性固定组患者,术后未出现有临近节段退变,发生钉棒断裂1例,占1.11%;融合同定组患者中,发生临近节段退变6例,占人数的6.00%,发生钉棒断裂的有4例,占人数的4%。对两组进行比较X2=g.72,P 2.2 腰骶椎活动度及影像学指标 对弹性固定组和融合固定组患者均进行影像学检查,对各指标的组间比较情况具体见表2。

由分析结果知,弹性固定有利于矫正腰椎曲度,同时对骨盆入射指数的影响明显小于融合固定,因而得HJ,结论:弹性固定较融合固定更有助于改善患者脊柱一骨盆的平衡关系。

2.3 临床症状指标

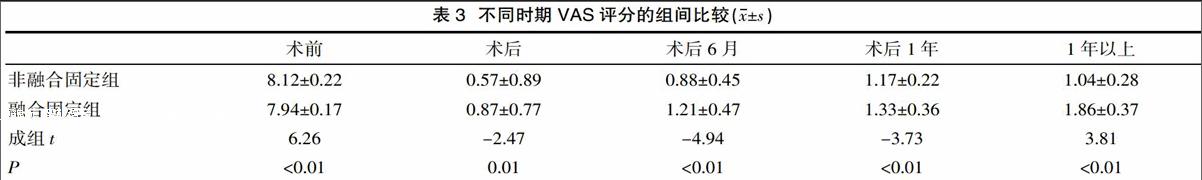

该研究同时对两组患者术后不同时期分别进行疼痛VAS评分,具体情况见表3。

结果显示,两种固定方式术后3月内可把患者腰腿痛症状改善至无痛及轻度疼痛,但随着固定时间的延长,融合固定组疼痛逐渐加重,明显高于非融合固定组。

3 讨论

腰椎退行性疾病是骨科的常见病、多发病,在保守治疗3月以后仍有腰腿痛症状或加重,需手术治疗,目前脊柱融合固定术白已成为脊柱外科的“金标准”。椎体间融合手术是临床广泛应用的脊柱生物力学重建方法之一。然而在临床中逐渐发现,腰椎融合术并不能带来预想的疗效。如果腰椎不稳定是引起腰痛的主要原因,那么腰椎融合术固定不稳定节段应该能解除疼痛。但事实并非如此,SCHU LTE TL等研究表明,腰椎内固定融合率可达90%,而临床满意率仅30%,并且疼痛并非与退变间盘水平及数量有关。腰椎融合可以使相应脊柱节段产生应力遮挡效应,固定椎体出现相关的骨质疏松和邻近节段超负荷,而出现椎体间的活动度代偿性增加.导致应力异常集中于邻近椎间盘及关节突,产生“转换综合征”,引起继发性椎管狭窄、关节突关节退变和滑脱。坚固内固定导致腰椎负荷异常传导被许多学者认为是其并发症产生的主要原因之一。高融合率并没有带来预想中的高满意率,脊柱外科医生经常在日常工作中发现这样的情况:影像学符腰椎不稳定的标准,但患者无明显腰痛;或者患者腰痛,但影像学却未发现明显不稳定现象。这要对机械性不稳定导致腰痛的理论重新认识。一些者认为腰痛的产生首先是非正常负重引起的,而不是活动度异常增加导致的不稳定引起。

腰椎手术的术后不良事件很令外科大夫头痛,尤其表现在钉棒断裂及临近节段退变。通过我们的研究,在该次纳入研究的190例病例中,非融合固定组患者,术后未出现有临近节段退变,发生钉棒断裂1例,占1.11%;融合固定组患者中,发生临近节段退变6例,占人数的6.00%,发生钉棒断裂的有4例,占人数的4%。对两组进行比较X2=g.72,P 我们的研究发现,越长节段的融合固定,导致腰椎生理曲度改变越大,对其生理功能影响越严重。弹性固定系统则可较大程度保留了其正常生理曲度,维持其生理功能。非融合固定使得腰椎应力不在完全集中于内固定系统,而是通过脊柱前、中柱传导,减少应力遮挡,分散应力,保护植入物,维持椎间高度及活动度,从而达到较好的治疗目的。 脊柱一骨盆的解剖关系是患者术后症状缓解与否的主要原因。表2数据可明确显示,融合固定使得其形态学参数显著增大,而非融合固定影响较小,究其原因,融合固定把腰椎及骶椎融合后将成为骨盆整体的一部分,在这种情况下,骨盆斛剖形态势必将发生改变,而非融合固定可保留大部分的运动功能,则使腰椎未纳入骨盆结构之内,对骨盆解剖形态无显著影响。表2的结论也证实了这一点。 腰椎内固定术后残留疼痛亦为临床常见并发症,主要原因为手术所致腰背肌结构破坏,术后锻炼欠佳,以及骨性结构失常所致。通过我们的研究发现,两种固定方式术后3月内可把患者腰腿痛症状改善至无痛及轻度疼痛,但随着固定时间的延长,融合固定组疼痛逐渐加重,明显高于非融合固定组。表3所示。原因考虑如下:①非融合固定手术要求尽量保留脊柱骨性结构,因此术中破坏及剥离教固定组明显减少。②非融合固定会保留相应阶段腰椎部分活动度,利于患者术后功能锻炼,进而减轻患者残留症状。 该院所选用的弹性固定材料主要包括ISOBAR TTL Semi-rigid动态固定系统、Dvnesvs动态稳定系统。前者的动态棒包含一个受控微动关节,具有+2。的伸屈活动度和+0.2 mm的纵向位移,作为“新铰链”起到震荡吸收器(shock ahsorher)的作用;后者通过绳索和间隔器的相互作用达到脊柱节段的稳定性。经椎弓根Dvnesvs动态固定治疗腰椎退行性疾病,可限制并保留固定节段活动度,有效缓斛腰腿痛,改善腰腿功能,且对邻近节段无明显影响。尽管有文献报道经椎弓根Dvnesvs固定后,21.1%的患者、13.3%固定节段、4.6%l古l定螺钉会发生螺钉松动,但该组病例未见螺钉松动、脱落及断裂。同时,体内实验研究发现,PCU管置入体内后,表面存在物理和化学性损坏,如磨损、裂缝、氧化及生物蛋白黏附,这些损坏是否将影响固定效果、是否对人体产生不良反应尚有待进一步研究。 无论何种固定模式,解决腰椎间盘退变和不稳后的腰椎稳定性重建问题,同时保留治疗节段椎间的正常活动度,并且最大限度地减少腰椎融合所引起的并发症,一直是我们的研究方向和目标。虽然非融合固定在近期内可有效的防止邻近节段椎体的退变,但其长期临床疗效尚存在广泛争议,仍需大量生物力学研究加以佐证。