近代中国职业学校运行特点及其问题反思——以江西省为中心

2015-11-16王延强肖玥玥

□王延强 卢 晶 肖玥玥

近代中国职业学校运行特点及其问题反思——以江西省为中心

□王延强卢晶肖玥玥

近代江西职业教育,经历了由无到有、由小到大、由自发无序到统筹规划的发展历程,实为当时国内职业教育发展的缩影。该时期,教育主管部门的重视、学校行政机构的完善、学生管理的严格等均为江西职业教育发展提供了内外部条件,保障了职业学校的有效运行。但同时,近代江西职业学校也面临办学条件差、师生数量少、教育理念与实践失误等问题,限制了职业教育的发展空间与规模,影响了职业学校的运行效率,其经验与不足均为当前职业学校的运行提供了借鉴与启示。

近代职业学校;运行特点;问题;江西

自第一所近代职业学校设立以来,经过五十多年的发展,江西职业教育逐渐从无到有、从小到大、从自发无序到统筹规范地发展,为江西地方及国内经济、社会发展培养了各类人才,奠定了赣省职业教育的基础,同时也为我国当前职业教育的改革发展提供了历史借鉴与启示。

一、近代江西职业学校发展概况

近代江西职业学校的发展,大体而言,可分为三个阶段:

(一)草创时期(晚清—1927年)

江西职业教育,发端于晚清。1896年士绅蔡金台创办了近代中国第一所职业学校——高安蚕桑学堂,自此一种新式的教育开始在江西出现。辛丑之耻后,为图强自救,清政府掀起了一场革新运动,在该时期颁布的《奏定学堂章程》等一系列教育法规中,实业(职业)教育开始在官方教育系统中占有一席之地。在中央及地方政府的倡导下,设立于1909年(宣统元年)的蚕业讲习所和1911年(宣统三年)的中国陶业学校,成为晚清新政时期江西职业学校的典范。之后辛亥军兴,新成立的民国政府亦积极提倡职业学校之设立,江西职业教育进入一个新的发展时期,该时期先后有浔阳道属甲种农业学校、赣南道属甲种农业学校、吉安农业学校、西宁职业学校(后改名星子林业学校)、公立昭武职业学校以及省立工业、商业、美术、女职等校相继设立,到1927年各校共设有应用化学、商业、银行会计、农科、林科、蚕丝、染织、陶业等专业共38个班,学生825人(男700人、女125人)[1],江西职业教育初具规模,但总体来说,受政局、财政等因素的影响,该时期江西的职业学校还处于不规范的无序发展阶段,缺乏有效的统筹规划。

(二)初步规范发展时期(1927—1937年)

1927年是江西职业教育发展史上的重要年份,该年春,江西省政务委员会开始对省内职业学校进行有规划地调整,决议将省立工业、美术、商业、女职等四校合并,改组为江西省立南昌职业学校,并在抚州、吉安各设农业学校一所,在九江设棉业、景德镇设陶业、星子设林业学校各一所。是年秋,又重新改组,将南昌职业学校,改设为省立一职(由原工业及美术二部合并而成)、二职及女职,将赣县、抚州、吉安各农业及九江棉业学校,改称省立一农、二农、三农、四农,景德镇陶业学校,改称省立陶业职业学校,星子林业学校改称省立林业职业学校,此次改组,标志着江西职业教育进入统筹规范化发展阶段。到1928年,各职校教学班数共40个,学生1001人 (男生850人、女生151人)[2]。进入1930年代后,国民政府大力发展职业教育,曾通令各省区“限制设立普通学校、在普通学校内应设职业科或职业科目”[3],受此影响,江西省又先后将原来的一些普通学校改成职业学校或增设职业科,到1933年全省职业学校已有17所(省立10所、联立1所、私立6所),其中省立职业学校教学班达71个,学生1918人,教职员57人。1934年,全省职业学校数猛增至26所[4],赣省职业教育迎来了第一次发展高峰。

(三)遭受冲击—恢复发展时期(1937-1949年)

抗日战争爆发后,江西多地沦陷,职业教育亦遭受巨大打击,学校数与学生数都大大减缩,到1938年上半年,全省职业学校仅存11所[5]。1939年,省府避迁泰和后,着手恢复一切秩序并重新规划职业教育发展,如该年制定的《江西省生产教育改进方案》规定:“(1)职业教育应分区设立,每区至少一校;(2)初级实用职业学校,应普遍设立,分期实现;(3)现有各职业学校应力谋改进,以求实用;(4)职业指导应切实实行,以增进教育与事业之效能”[6]。在此四项方针指导下,省教育厅对辖区内职业教育进行重新规划。战时职业教育整顿主要包括两方面:一是对原有职业学校进行科系调整,停办不合战时需要的科系,改办急需之专业科系。如省立工职的艺术科停办,增设印刷科与木工科两科,后又专设染织、应化两科;省立女职,停办刺绣科,添办家事、缝纫两科;二是有计划地增设职业学校。按照原方针,教育厅有各县普设职业学校的计划,后虽因各种原因未能完全实现,但一批职业学校还是在该时期先后成立,如根据地方发展需要,赣省教育厅仅1939年就在宜黄、婺源、赣县筹设了麻织、造纸、茶艺、制糖等科职业学校。经过整顿与规划,江西职业教育在战时得以恢复并发展,到1941年全省职业学校已达23所,112个班,学生3676人。1944年全省职业学校33所(其中高级职业学校17所,72个班;初级职业学校16所,120个班),学生 4762人[7],为战时及战后培养了大批人才,支撑了江西乃至全国的经济、社会建设。

纵观近代江西职业学校,经历了由无到有、由小到大、由自发无序到统筹规范的发展历程,期间虽经政治、战争的洗礼,但始终在艰难成长,为社会培养了各类人才,实为当时国内职业教育发展的缩影。

二、近代江西职业学校运行特点

(一)政府部门的重视,为职业学校运行提供了社会环境保障

自清末职业教育在正规教育系统中占有一席之地开始,政府发展职业教育的作用一直都是主导性的,其出台的各项政策、法规及为管理、发展职业教育所采取的各种措施,均为职业学校的运行提供了基本的社会环境保障,具体说来该时期政府的行政措施主要表现在:

1.制定计划,宏观规划职业教育发展。该时期,江西省行政当局在遵照教育最高行政部门颁布的各项规划办理职业教育的同时,还结合本省实情,制定了诸如 《中小学实施升学及职业指导工作大纲》、《各职业学校附设职业补习班办法》、《实施生产劳作教育计划大纲》等一系列政策、法规,以促进本省职业教育的顺利发展。同时,教育厅还定期召开由各职业学校校长、教师、专家及相关人员参加的专门会议,以了解本省职业教育发展现状及存在的问题,并据此调整或制定新的发展计划,推动职业教育的各项事业顺利发展。

2.规范职业学校办学。规范办学是教育行政部门的重要职责之一,为此,江西教育厅出台了一系列政策、法规,如1933年制定了《视察职业学校要点》48项,对职业学校的行政组织、训练、教学要点、教师待遇、设备等方面做了规定,以“俾各校,对于各点先自查,随时改善,以凭考核”[8],从而为职校规范化发展运行提供了法律依据与基础;为检验各政策的落实情况,教育厅还经常派人专门对各学校行政、训育及设备等进行视察督导,以使之规范发展。

3.扩大职业教育影响,引导职业教育发展。鉴于历史及现实的各种原因,职业教育在当时社会仍没有获得普通大众的正确认识,为破除此种局面,江西地方当局也作出各种努力,如在1930年代曾连续几年举办江西省职业界展览会,其中仅1934年参与展览会的学校及职教机关就 “达六十三处,展品达一万七千零四十件”,吸引了“三千五百人”[9]前来参观,此等展览会的举办无疑扩大了江西职业教育的影响,引导了社会对职业教育的关注与重视。

可以说,行政机关通过制定宏观政策,规划职业教育发展;出台文件法规,加强督导,规范职业学校办学;举办各种展览,扩大职业教育影响等,为职业学校的运行提供了社会环境保障。

(二)各校行政制度完备,重视师资选拔,为职业学校的运行提供了体制、人力保障

在学校行政上,该时期各校无论大小,都依规设立了比较完备的行政制度,如除开设其他学校都有的专负教务的教务处、专负学生思想生活的训育处及专负校务的总务处三大处外,还均专设职业学校特有的负责学生实习的实习主任一职,总理实习事宜,并配备实习指导员主管实习、就业指导等事项。除此之外,各校还设有校务会议、教务会议、训育会议等讨决相关事宜,并有诸如经费稽核委员会、学生升学就业指导委员会、公费生审查委员会、课外作业指导委员会等专司某职。较为完备的行政制度,为该时期职业学校的运行提供了体制保障。

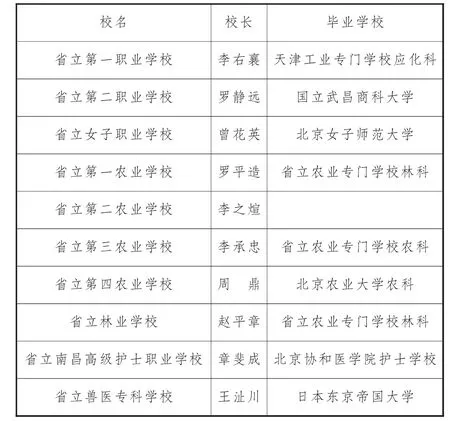

在学校的管理上,各职业学校均尽量配置高素质的管理队伍,尤其是作为主管人员的校长大多由高学历甚至具有留学经历并在该领域享有声誉的专业人士担任,他们大多学有专长并具有先进的办学理念,且恪尽职守,热心教育事业,保障了职业学校发展的方向性与专业性。

曾担任江西省各职业学校校长之名录及毕业学校(部分)[10]:

如果说校长是一所学校的主持者的话,那么教师就是学校运行的核心主力,学校的发展离开教师亦寸步难行,故而该时期各职校也非常重视教师的素养,并尽量招聘大批高素质人才到校任教,如1933年江西省教育厅调查的194名职校教师中近70%至少具有专门学校以上学历[11],一些学校甚至还聘请了大量学有专长的留学生担任主要专业基础课程的讲授,这为职业学校的运行提供了基本的师资力量保障。

可以说,完备的内部体制,高素质的学校主管人员与教师为该时期职业学校的运行提供了制度、人力资本的保障。

(三)重视学生管理,注重实际技能及综合素质的培养,为职业学校运行提供了质量保障

教育的首要功能在于培养人才,该时期江西各职业学校亦非常重视这一核心目标的达成,努力提高教育质量,培养具有实际技能的实用人才。

在教学上,各职业学校对学生要求严格,并制定了相应的考核标准,如省立兽医专科学校,实行较为严格的淘汰制,有班级入学时48人,“一年后只留下24人,第二学年结束后,仅剩下15人”[12]。为培养学生的实际技能,各校也非常重视实践课程的教学,并能因地制宜地开展各种实习实训,如在省立助产护理学校,学生第一年上学期学完基础护理内容后,下学期就到病房进行每天两小时的护理实习。第二年延长实习时间为每天四小时,实行半天实习半天上课,以后逐年延长实践时间[13],以培养既有扎实基础理论知识又具实际技能的实用性人才。与此同时,学生日常生活与德行的训练也是各校学生管理的重要内容,如为锻炼学生的自我管理能力,许多学校还成立了完全由学生领导的学生自治会,负责各种学生活动事务,以培养、训练学生综合素质的提升。

可以说,政府行政部门的重视,完善的学校行政机构,高标准的师资水准,严格的学生管理制度,为该时期江西职业教育的发展提供了内外部条件,保障了职业学校的有效运行。

三、近代江西职业学校运行问题及反思

受各种因素的影响,虽经政府及各方努力,近代江西职业教育仍然存在一些非常严重的问题,这些问题阻碍了职业学校的正常运行,影响了职业教育的质量。

(一)经费少、办学条件不足,限制了职业学校的发展空间

虽然政府及各界都关注职业教育,但受各种因素的限制,经费问题一直是困扰江西职业学校运行的一大难题,如在1929年的预算中,职业教育的经费预算为227911元,仅占全省教育经费的11%强,“其支配情形,光教职工薪俸就占去了十分之七,其余占十分之三”[14]。1934年应该是战前江西职业教育发展的高峰,但即便如此该年的职业教育经费也仅为414786元,而同年中等教育经费则为1098700元[15],二者悬殊甚大,这对尤需大量设备的职业教育来说,显然不足。

职业学校的运行肯定离不开办学场地及其他软、硬件设施,除少数学校外,该时期的江西职业学校大都存在这样那样的问题。如在办学空间上,当时很多职业学校的场地严重不足,教学、实习、办公用房极度紧张,如浮梁县陶业职业学校“缺乏自修室,礼堂亦狭小,房屋尚感不敷应用”,作为专业的陶瓷职业学校,该校“仅有一间实习室”[16]。开智初级农作科职业学校亦“农场面积狭小似不足用”[17],空间的不足严重影响了职校的正常运行。不仅场地如此,很多职校的图书仪器等基本教学设备也无法满足办学需求,如在省立助产学校图书馆,“除一部万有文库外其余图书甚少”[18]。作为培养学生实际技能的教育机构,实习设备是职校的必需,但各校也存在不同程度的缺乏,如在专门培养商业人才的省立商业职业学校,“中西文打字机仅有五架,其中中文打字机两架又不可用”[19]。基本办学条件的缺乏,限制了职业学校的发展空间,阻碍了职业学校的运行。

(二)学生少、合格教师缺乏,影响了职业学校的发展规模

除少数条件稍好的职校外,近代江西职业学校规模均不大,这也限制了职业教育的发展。受各种因素的影响,该时期江西的职业学校数量虽然发展迅速,但学生数一直不多,即便在高峰期每校人数平均也仅100多人,有很多学校只有几个班,如据省教育厅1929年统计,省立第一、第二、第三、第四农业学校及省立林业学校,每校均只有一二三年级各一班,各校每年毕业生最少者仅12人[20],省立学校尚且如此,县立、私立职业学校更可想而知。究其原因,时人认为仍然是受传统的不重视职业教育思想的影响,民众对职业教育了解不足,富裕家庭的子女不愿进职业学校学习,而贫寒家庭又倾向于把子弟送去当学徒,进入“职业学校修业者寥若晨星”[21],可以说招生困难一直是困扰近代江西乃至全国职业教育发展的难题。

如前所述,该时期虽非常重视教师的选拔,也确实有一些学校聘请到了高质量的师资,但总体看来,教师,尤其是合格教师的奇缺也是制约当时江西职业学校发展的重要因素。仍以1929年为例,该年教师数量最多的学校为省立女职,有教员22人(男18、女4人),而最少的省立林业学校,仅有教员7人[22]。“职业学校师资的缺乏,早已被公认为是职业教育中一个严重的问题”[23]。师资的短缺使得不少学校不得不聘请兼职教师,甚至有的学校兼职教师占本校教师的三分之一强[24],如此的师资状况肯定不利于教学质量的提升与学校规模的扩大。

(三)办学实践中的失误,降低了职业学校的运行效率

除经费、设备、师资、学生等影响因素外,在具体的办学实践中,该时期的职业学校也存在一些思想或实践上的误区,影响了职业学校的运行效率。

首先,职业学校办学存在普通教育化的倾向。受传统思想的影响,当时民众对职业教育了解不足,甚至存在歧视心理,受此影响,一些职业学校为迎合此种社会情绪就将学校办成了以升学而非以就业为目的,导致职校办学目的出现偏差。如,为迎合家长对升学而非为职业的兴趣,一些学校甚至对各专业的设科做了“变通”,增加了普通学科而非专业学科的比重以预备升学,致使办学“失却职业教育之本意”[25]。

其次,职业教育办学中存在重理论轻实践的倾向。该时期虽然有很多职业学校重视学生职业技能的培养,但受资金、设备等各方面的影响,不少学校仍存在着重理论教学而轻视实际技能培养的问题,致使学生空有理论而实践不足,这也有失职业教育的本意。

再次,职业实践与社会需要的脱节。在实践教学中,该时期一些职校存在关门办学的现象,导致“学校与社会不相接触”,教学“未能计及社会实际之需要”[26],致使学校培养的技能跟不上社会的需要,降低了职业教育的时效性,极大影响了职业学校的运行效率。

总之,受各种条件限制与多种因素的影响,近代江西职业学校在艰难成长的同时,也面临诸多问题,限制了职业教育的发展空间与规模,影响了职业学校的运行效率,其经验与不足均可为当前职业学校的运行提供借鉴与启示。

[1][2][14][20][22]罗静远.江西民国十八年度之职业教育[J].教育与职业,1924(118):30,30,30,32-36.

[3]张之杰.环华百科全书(第13卷)[M].台北:儿童教育出版社,1986:474.

[4][15]本省廿三年度职业教育实施概况[J].江西省政府公报,1935(152):34,40.

[5][7]江西公私立高级职业学校及教职员数[J].江西公私立初级职业学校及教职员数[J].江西统计,1946(7):29,30.

[6]程时煃.抗战中之江西教育[J].大路月刊,1942 (5):43.

[8]程时煃.最近两年来江西教育之设施[J].江西教育1936(20):53.

[9]全省职教成绩展览会纪要[J].江西教育旬刊,1934 (8):76.

[10]罗静远.江西民国十八年度之职业教育[J].教育与职业,1924(118):30-32;南昌文史资料(第8辑)[M].南昌水文印刷厂,1992:97,125.

[11]二十二年度江西省职业学校教员学历统计[J].江西教育,1934(2):113.

[12][13]南昌文史资料(第8辑)[M].南昌水文印刷厂,1992:100,97.

[16]浮梁县初级陶业职业学校视察报告[J].江西教育,1936(22):49.

[17]东乡私立开智初级农作科职业学校视察报告[J].江西教育,1936(24):49.

[18]省立助产学校视察报告[J].江西教育,1936(24):48.

[19]省立商业职业学校视察报告[J].江西教育,1936(24):46.

[21]省立大庾初级简易化学工业科职业学校视察报告[J].江西教育,1936(24):49.

[23]清儒.职业学校师资训练[J].教育与职业,1936 (177):495.

[24]省立南昌女子职业学校视察报告[J].江西教育,1936(24):48.

[25][26]教育要闻[J].江西教育旬刊,1933(1):72.

责任编辑肖称萍

王延强(1981-),男,山东临清人,江西科技师范大学教育学院讲师,教育学博士,研究方向为职业教育史、高等教育;卢晶(1984—),女,江西南昌人,江西科技师范大学教育学院讲师,研究方向为职业教育;肖玥玥(1992—),女,江西南昌人,江西科技师范大学教育学院研究生,研究方向为职业教育。

江西省教育科学“十二五”规划2014年度重点课题:“民国时期职业学校运行特点研究”(编号:14ZD3L015),主持人:王延强;江西科技师范大学教育学院“教育学”省级重点学科项目资助。

G710

A

1001-7518(2015)28-0092-05