指导性案例编撰中的文本剪辑与要旨著述

2015-11-12杨知文

杨知文

(浙江财经大学法学院,浙江杭州310018)

指导性案例编撰中的文本剪辑与要旨著述

杨知文

(浙江财经大学法学院,浙江杭州310018)

一般生效判决和指导性案例在约束力方面实有判决的效力与案例的效力之分。指导性案例的编撰应以有益于实现案例的效力为目标,其具体过程表现出值得关注的方法论特征。指导性案例的编撰既要立足于既有生效判决文书,运用案件事实的剪裁和判决结果的采编方法实现对案件文本的剪辑,同时又要通过判决理由的提取和裁判要点的著作完成对案例裁判要旨的著述。

指导性案例;案例效力;编撰方法;文本剪辑;要旨著述

作为以制定法为主要法源和治理传统的国家,中国建立和运行以案例指导为要义的法律适用制度可谓包含了许多重大的理念和实践变革。中国审判领域的指导性案例是对法院裁判具有“应当参照”效力的案例,其发展了中国法院一直以来的立足制定法而为法律适用的观念和样式。指导性案例是案例指导制度运行的物质基础,随着多批指导性案例的陆续发布,就一定层面来说,如何把遴选的生效判决编撰为具有特殊效力的指导性案例,仍然是关涉中国案例指导制度当下开展和未来前景的关键问题。

指导性案例的编撰与指导性案例的性质和效力形式密切相关,在现实上影响着指导性案例的援引和适用方式,从长远上又关涉案例指导制度功能的发挥,所以,指导性案例的编撰理应要求有方法和技术上的强调与讲究,而从理论上探讨并分析指导性案例编撰的原理和方法,也成为值得研究的重要课题。基于这种认识,本文以司法理论和法律方法为视角,以构建同案同判的法律适用机制为诉求,认为指导性案例的编撰应以有效实现案例的效力为目标和旨归,具体案例的编撰过程在方法和技术上要仰赖于合理的文本剪裁和要旨著述,而这也正是目前中国指导性案例编撰所具有的显著特征。

一、案例的效力与指导性案例的编撰

(一)从判决的效力到案例的效力

中国法院案例指导制度从确立到正式操作,指导性案例的选编无疑都是其中具有重要标识的环节,而最终案例指导功能的落实也是以具体的指导性案例为载体。虽然指导性案例就是最高法院按照一定程序在全国各级法院生效判决中选取编发的案例,但是较之于一般的法院生效判决,它们具有专门的权威性意义和参照适用的效力。分析而言,由于指导性案例本身也是生效判决,而指导性案例又具有自身的不同于一般生效判决的指导效力,通过遴选编撰的指导性案例不仅具备了升级的身份,而且因此形成了有关法律的新的效力形态。在此意义上看,一般生效判决和指导性案例具有不同的价值、功能和作用,特别是就二者所能产生的约束力而言,实有判决的效力与案例的效力之分。

一般来说,判决是法院通过审判程序对案件实体问题所作的最终的权威性判定[1],判决一经生效便产生法律意义的效果,具有法律上的效力。效力是法律的基本属性,是法律的约束力的统称,判决的效力是法律效力的一种形态和具体体现。判决的效力是判决对案件当事人的法律约束力,它对当事人之间的权利义务的确定具有权威效用,这种权威效用表现为其固有的要求当事人必须遵从的国家强制力。通常认为,判决效力的内容具体表现为三个方面:(1)拘束力,即强制当事人服从判决的意旨,按照判决确定的权利义务关系实现权利履行义务;(2)既定力,即“一事不再理”,它排除当事人就同一诉讼再次请求裁判的可能性,也要求法院对判决确定的事项不得再受理,且非经法定程序不得改变;(3)执行力,即判决内容得以实现的效力,包括当事人能够申请国家强制力予以实现的效力[2]。

判决的效力有确定的适用范围,按照判决效力的相对性原则,案件当事人是接受裁判的对象,生效判决只对提出请求及相对的当事人有约束力,而不涉及当事人以外的人[3]。拉伦茨指出,法院系就个案为裁判,“法院所表示的法律见解,不论是解释、法律内的或超越法律的法的续造,它只对被裁判的案件发生直接效力。”[4]从理论上讲,虽然个案判决的效力在一些情况下(如诉讼担当)能够扩张及于案件当事人之外的第三人,但是严格来说,判决对社会并没有普遍的约束力,“它只在为当事人实现权利、履行义务提供规准”,判决的效力也只限于“对当事人的效力”一层含义[5]。毕竟判决效力作为法律效力的具体体现却又不直接等同于法律的效力,法律是国家制定或认可的适用于一切社会成员的规范,而法院判决作为操作和适用法律的结果则具有个别性,“司法判决是法院所创造的对一定的人执行一定制裁的个别规范,它是抽象的一般规范的必要的个别化和具体化。”[6]

当然,生效判决不仅对案件当事人产生法律上约束的效力,而且判决的确定和执行使得被裁判的案件成为司法上的案例,对社会必然具有事实上的影响作用和调整功能。个中缘由,简单地说,判决作为对诉诸司法的纠纷的一种公共、权威的回答,其结果和根据必定设定了在某种诉争问题上的一般模式,因为法院“对待当下案件的方式,也会成为将来对待同样案件的理由。”[7]然而,这也并不意味着判决具有法律的一般效力。由生效判决及所裁断案件形成的案例只有被作为处理新案件的根据和理由时,并且这种处断方式具有法律认可的效力和权威意义,判决及其案件的约束力才被延展,而此时也并非是判决本身的效力了,毋宁是由判决所带来的以整体案件的某些要素为衡量的约束力。如果说判决是法院对案件处理的结果,案例是法官裁判的“成例”,那么此种基于生效判决和案件所产生的对法律调整和适用所具有的一般权威作用和约束力,可称之为案例的效力。

关于案例的效力,在英美法系,遵循先例原则是司法裁判的基础性原则,其要求法官在审判案件时应遵照上级法院甚至本法院以前所做的类似案件的判决,简言之,先前案例具有约束力[8]。在此意义上,判决是生成和提供有效法律的法源,而由这种机制所形成的法律规则及其体系就是判例法。英美法传统的司法模式较好地展现了案例的效力问题,判决的权威作用不仅及于案件的当事人,判例本身也对司法行为产生约束力:法官有义务以类似的判例并通过与之相应的技术方法处理同类的案件,任何法院都不应该忽视本院特别是上级法院就同一事项所已作出的权威性判决[9]。所以,“判例具有双重的法律拘束效力”,对某一具体案件所作的判决,一是产生对于当事人判决的既判力,二是根据该判决所确立的法律原则将产生法律效力,以后的法官在判决其他案件时有以此为准绳的义务[10]。与英美法系不同,大陆法系对普通法制度中那样以遵循先例为原理的案例效力一般不予承认。基于制定法的法制传统和司法思维模式,大陆法系法院原则上不承认既定判决具有自动的、当然的、超越判决自身的一般效力,除了法院须受自己判决拘束(判决的既定力)之外,“那里绝不存在任何强行规定法官必须受上级法院判决拘束的法律规则”[11]。

诚然,判例制度也不是外在于大陆法系的,大陆法系司法事实上也采行判例制度[12]。然而,相较于英美法上的判例几乎天然地具有效力而言,大陆法系的案例一般需要经过一定权力机构的统一认可始能获得具有约束力的地位,而这种认可工作主要表现为一定的专门编纂程序。“一个判决先例要成为指导其后司法实践甚至被引述的依据,应当经过某种确认的程序”,当该案判决不宜继续作为判例时,“也要经过相应的废止程序。”[13]大陆法系诸国“判例的创制也如同制定法立法程序一样,需要获得国家权力的统一认可,由最高法院(包括最高行政法院)来创制并予以公布,只有公开发表的判决才是具有法律效力的判例。”[14]

就中国案例指导制度而言,作为从既有生效判决中经过专门程序选取编发而成的具有一定效力的案例,指导性案例较大鲜明地体现了大陆法传统国家的判例制度特征,即“从案例到指导性案例经历了一个行政性的筛选和确认程序”[15]。所以,与英美判例法制度中的案例效力取决于判例自身的价值和“魅力”相比,中国法院指导性案例的效力主要取决于作为最高司法机关的最高法院的编纂活动,且指导性案例的效力最终是也由最高法院的审判委员会集体决定的①参见《最高人民法院关于案例指导工作的规定》(法发〔2010〕51号)第六条。。同时,最高法院专门遴选和编撰并发布指导性案例的活动本身就是一种具有法律效力的活动,这种活动效力和合法性来源于最高法院固有的职责和权能。

(二)案例效力机制下的指导性案例编撰

判决的效力与案例的效力之区分表明,就产生约束力的形态而言,司法裁判具有双重的效力构造,其中判决的效力指向案件处理的具体当事人,体现了法律的确定性指引、强制等规范作用,案例的效力则指向纠纷解决的普遍情形,即对同类案件处理的拘束力,体现了法律调整的概括性特征。从法律方法论上看,可以说,判决的效力是基于个案事实和法律规范的裁判结论的效力,是对个案当事人的约束力,实现的是法律的特殊调整,而案例的效力是基于一定法律原则所要求的既定判例的效力,具有法律后顾性目标追求的一般意义。

如果说普通法制度下的所有既定判决都自身就能够形成一种规范性判例,那么中国法院这种通过制度安排使部分生效判决具有规范性效力的做法,实质就是要在固有传统的领域内“赋予既定判决对后续裁判的作用或影响力以一种确定的形态”,其所要解决的问题或达成的目标,是将这些既定判决“自发生成的、事实意义上的影响力予以制度化,转变为一种规范的形态,使作为既定判决的司法判例由一种影响性判例转化为规范性判例。”[16]这也正是中国案例指导制度的全部意义之所在②在此意义上也可以说,中国法院指导性案例“是适用法律的成例,是在认定事实、解释法律和作出法律决定方面的典型事例,甚至可以延伸至判决执行领域的典型事例。”参见张志铭:《中国法院案例指导制度价值功能之认知》,载《学习与探索》2012年第3期。。

通过这种分析就可以看出,中国案例指导制度在具体指导性案例的目标上就是要赋予其案例的效力,通过每个指导性案例之效力的发挥实现在该类案件法律适用上的统一。不仅如此,由于指导性案例是对法院裁判案例的集结和提升,是对发生法律效力且符合特定条件的案例的确认,指导性案例的指导意义也在于通过案例实现对法律适用问题的释明和阐发,指导性案例最基本的作用机制就是以对制定法的解释适用为指向,通过案例进行司法解释,使其成为司法裁判必不可少的构成要素。“在制定法业已公布的情况下,只有借助于相似情景下的反复适用,规则的效力才能不断得到强化”,这就有必要借助于法定的、规范的诉讼程序,通过案例指导制度,进行法律解释,以完成补充规则的目标[17]。所以,“指导性案例若欲有别于以往的‘参照'意义,将之归入司法解释的一种形式,是赋予其‘规范拘束力'的唯一通道。”[18]

因此,案例指导制度下对指导性案例进行编纂的目的就是为了制作出具有参照效力的指导性案例,而指导性案例的编撰理应以有益于实现案例的效力为目标和旨归。指导性案例聚焦于解决司法现实中的适法不统一和司法不公等重要问题,而这种指导效用的发挥乃至案例指导制度功能的实现在很大程度上就取决于指导性案例本身的品质和合理性,而案例效力的实现也显然仰赖于通过一定编撰方法及技术手段对指导性案例的制作。中国法院的指导性案例借助最高法院的司法解释权,以切合法律适用为导向,具体指导性案例的编撰当然也应以法律适用的逻辑模式为参照,以为指导后续裁判并提供判决理由为准则,在案例内容上实现合理的编排与撰述。

从中国指导性案例的实例上看,指导性案例的编撰也表现出值得关注的方法论特征。指导性案例的编撰立足于既有的生效裁判文书,但又不是简单地把遴选出的生效判决文本直接转载和发布。一方面,为借助案例完成对法律问题的表达,理清对所依附的制定法条文的阐明,指导性案例的编撰需要主动地开展对案件文本的剪辑;另一方面,为内置对案例情景中法律适用意旨的交待,澄清具体条件下适宜裁判的规范和理由,指导性案例的编撰必定鲜明地施行对裁判要旨的著述。就前者而言,为发挥具体个案判决的一般权威价值,对原判决文本根据一定的精神进行剪裁和采编,这是制作指导性案例通常应有之基础环节;就后者而言,在具体案件的语境中阐发法律的意旨需要依靠专门的提取和著作,这是制作指导性案例必备的特定工序和技术性要素。

二、指导性案例编撰中的案例文本剪辑

与言谈的话语所具有的当下性意义相比,文本是用文字符号等“由书写所固定下来的话语”[19],对于案例文本而言同样如此,案例的权威和效力意义就体现和展示在具体的文本中。案例文本的剪辑是对原有生效判决所进行的整理和加工,文本的剪辑直接针对被遴选出的生效裁判文书,在指导性案例编撰的具体过程中,对案例文本的剪辑一般而且至少要通过两种步骤及方法的运用,即案件事实的剪裁和判决结果的采编。

(一)案件事实的剪裁

案件事实是任何司法判决都必备的构成要素,任何判决都是针对一定案件事实而适用法律的产物,没有案件事实也就无所谓判决。案件事实是进行裁判活动的起点,是发现、评价和适用法律的出发点,究其原因,从司法方法的技术层面审视,法官要把法律适用于案件,“这只有在已发生的案件事实被陈述了之后,才有可能”,在判决事实部分出现的“案件事实”是作为陈述的案件事实,基于此项目的,“事件必须被陈述出来,予以整理。”[20]基于相同缘由,作为以案件生效判决为基础而形成的判例,对案件事实的要求也极为重要而且必需。“实则,判例与事实不可分”,这一点无论是在英美法系还是大陆法系并无不同,“故所谓‘判例'云者,应指包括事实在内的整个案例而言,绝非仅止于判决理由中摘录数句,更易数字,即予‘著成'。”[21]所以,把包含案件事实的生效判决编撰并确认为具有权威意义的判例,对案件事实的处理就不可避免地内含其中。

作为以案例解释法律的形式,中国法院指导性案例必然也要体现对原判案件事实的珍视。指导性案例以法律适用为指向,致力于实现“同案同判”,而此目标的实现着眼于个案裁判之间的融贯性和关联性,某个待决案件与一个指导性案例是不是属于“同案”就基于在案件事实方面的比较和厘定,即案件性质上的定性分析与案件情节上的定量分析都应以对案件事实的衡量为重要依据,案例文本中的事实无疑也提供了判断是否应当“同判”的必要语境。由此可见,案件事实的编撰对指导性案例而言实有不可或缺的价值,否则,“故援用‘判例'时,苟将‘事实'置之不顾,又何能援用?”[22]事实上,无论是英美法系的判例编纂还是大陆法系既有的判例汇编活动一直有强调发布完整的判例全文的主张,而实践上许多(特别是大陆法系)国家也出于对判例“标准化”的寻求,以及对方便查询和易于适用等经济律的考虑,判例编纂在处理案件事实方面都有去除繁杂情节的做法,使案例中的事实陈述表现为经过一定剪裁的“短篇”。

在鲜明的成文法制度下的判例编纂活动中,相对于判例制作者欲使案例效力所拘束的事实情况,原裁判文书中的事实仍旧是“未经加工的案件事实”,为考虑案例所实现的对法律规范的解释或补充意义,必定要依照这种目的对原案件事实进行某种程度的剪裁,将其中包含的对最终的法律解释和案例效力不具有影响的个别情形、情势排除于具有核心价值的案件事实之外。至于如何在技术上实现这种剪裁,拉伦茨关于法条适用中案件事实的形成方法颇具有借鉴意义,他认为,在无限多姿多彩的事件中,为了形成作为陈述的案件事实,总是要先作选择,选择之时,判断者已经考量到个别事实在法律上的重要性,“毋宁必须一方面考量已知的事实,另一方面考虑个别事实在法律上的重要性,以此二者为基础,才能形成案件事实。”[23]在指导性案例的编撰过程中,对原生效判决文书中案件事实,案例制作者总是也要经历选择,选择与法律对特定问题的评价有重要指向的基本事实、核心事实和重要事实,既要考量这些事实对法律调整和援引适用的重要性,又要考量法律借助于这些事实所追求的解释结果的可附着性。

同时,案件事实的剪裁主要应当以案由为线索,更要以争讼的事实为核心,以此确定案件事实的剪裁界限和领域。案由和争讼的事实是与一个案例直接有关的案件事实,卢埃林在谈论判例法的方法时指出,研究判例的事实需要注意两类问题:“首先,什么是具有重要意义的事实(类别)以及它们对于法院的重要意义何在?其次,当案情不那么一致时,什么样的事实或程序配置导致了法院措施的不同?”①转引自张骐:《指导性案例中具有指导性部分的确定与适用》,载《法学》2008年第10期。这种观点在一定层面上可借以说明判例编撰中对案件事实的剪裁所应有的视域,而衡量和区分一定案件事实情势在法律适用和争议解决中所具有的法律意义,也应当是指导性案例编撰确定案件事实剪裁范围的一个基本方法。所以,在认识和方法上应当明确,指导性案例中的案件事实并不是与案例指导毫无关联的纯粹性事实,而必然应以案件事实的法律适用意义为线索,来确定与法律解释及其适用直接或间接相关的案件事实。

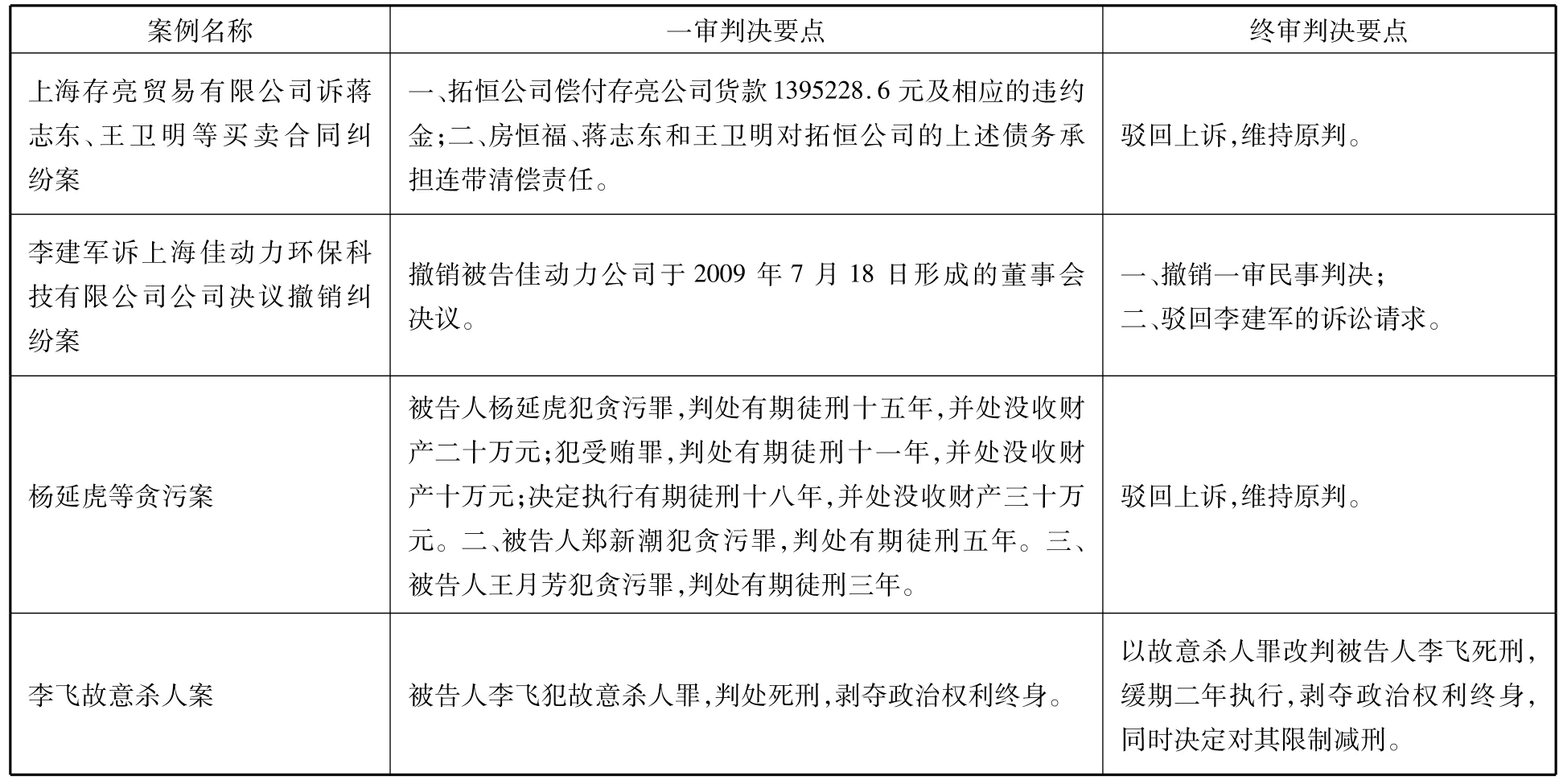

表1 以1—4号指导案例为例说明案件事实剪裁的基本要素(说明:本表对指导案例随机选取,下同)

(二)判决结论的采编

判决结论是已生效裁判文书中关于个案本身的具体处理结果,体现了法院对个案争议通过适用法律进行处理的态度。判决结论宣告了在某种案件事实问题上法律的具体含义,是个案判决效力所要实现的直接内容。在中国案例指导制度背景下,绝大多数案件的判决结论随着判决的生效、履行或执行得以实现便成为隐没于浩瀚判决丛林中的具文,而经过遴选“有幸”成为指导性案例的案件判决结论随着新身份的确定又具有了可供后案裁判“参照”的意义。就此而言,指导性案例的编撰对原判决结论的采编处理也是理所当然应有之义。

从案例效力的功能定位来看,案例判决的结论命题的意义在于,其对实现同案同判的价值诉求具有重要的目的导向作用,当具可被“参照”的蕴意。在“同案同判”机制下,“同案”是“同判”的原因,是落实“应当参照”要求及指导性案例发挥效力的基础和根据,而“同判”则是基于“同案”支持的结果。所谓“同判”,在最直接的层面上讲就是“同样的判决”[24],同样的判决意味着施行同样的法律制度内的对待和处置,具体又表现为同样的法律断定及其相应的积极或消极的法律效果。由此分析可见,先前案例中的既定判决结论也当属“应当参照”要素之列。

所以,对指导性案例的编撰而言,对生效裁判文本中的判决结论应该以采编的方式给予辑录为宜。为彰显法律在特定案件事实问题上所应赋予的效果和意义,为简明显示要点,一般可在文本上运用“缩写”的方法,通过截取凝练成言简意赅的结论命题。从既有指导性案例的结构体例和要点叙述来看,每个指导性案例文本对案件原判决结论的内容概括相当简略,基本上只是简洁复叙了原判决结果中关于案件事实争点之集中处理意见的那部分结论。

表2 以9—12号指导案例为例说明对判决结论的采编

需要强调的是,尽管出于纯粹文法意义上剪短复述一个文本的内容并无理解上的大碍,但毕竟法律的文本及其表述具有相当程度的规范化特征,法律结论更有价值判断之应然命题的属性,指导性案例编撰以浓缩信息为走向的裁判结论之采编通常也应寻求其规范上的限度。因此,“剪辑应以不失真为原则,这也是所谓‘缩写'的基本要求。”[25]就中国推行案例指导的实际而言,指导性案例必须是已经发生法律效力的个案判决,在限于已生效判决的范围择取选发指导性案例的制度下,如果最高法院认为某案例有指导价值而裁判结论不尽如人意,应启动再审程序进行改判,然后再发布为指导性案例,质言之,“对于判决说理乃至法律适用的细节加以修正可以被允许,但是最终处理结果则断不能在文本剪辑环节加以修正。”[26]

三、指导性案例编撰中的裁判要旨著述

通过生效判决概括或著成具有普遍权威和一般效力的裁判要旨,是所有司法判例制度都难以舍弃甚追逐的一种情怀,中国案例指导制度更甚如此。中国案例指导制度以统一法律适用为追求,以通过案例来解释成文法律为特色,对裁判要旨强调与明确的做法比较鲜明。就此而论,指导性案例的编撰通过对判决理由的提取和裁判要点的著作,致力于完成对案例中裁判要旨的建构就理所当然。

(一)判决理由的提取

裁判要旨的形成以对判决理由的提取为前提,这是任何类型的司法判例制度所共有的本性。在普通法中,判例对未来案件具有实质拘束力的是判决规则,该判决规则并不简单地是法官在判决书中的一段陈述或几段陈述,它们是从判决中蒸馏和结晶出来的规则[27]。大陆法系“从案件到案件推理”的艺术并不发达,在判例整理编纂过程中热衷于在发表的判决前刊载判决要旨,这类判决要旨虽然不告诉判决所依据的具体理由,却也是对法院判决之根本法律思想内容提供的简洁抽象的说明[28],其中定然暗含裁判的道理、根由。拉伦茨也指出,(最高法院)经常在裁判之前添加类似法条的要旨,“这些要旨不过是裁判理由中蒸馏出来的结晶,与案件事实密切相关,在很大程度上本身也需要解释。”[29]在中国案例指导制度中,裁判要点作为对法律适用问题的断定与明确,是以案例统一裁判的核心要点,而生效判决理由是指导性案例裁判要点生成的基础和来源。

从组织构成上看,司法就是就争讼的案件事实进行调查认定,并通过解释适用法律而作出裁判,故判决理由是连接案件事实和裁判结论的纽带,是法官思维过程和论理的具体化,蕴含着案件裁决本身的既定效力根据。作为对案件裁判结论的正当性证明,判决理由必定涵盖了对案件事实的认定和对所适用法律的阐释两大基本环节,在这其中包含了丰富的裁判论理。判决理由一般记录了法官审理证据并决定事实,以及关于制定法规范在本案调整和可适用性问题的回答。可以说,某种案件事实对法律规范适用的归属意义和情境指称通过判决理由获得阐发,而某个法律规范则在被考虑到它对某一特定法律事实的适用性时所具有的意旨也通过判决理由得以彰显和展示。所以,判决理由厘定了该案裁判可成为指导性案例的价值,因其通过说理连接了某种案件事实和某种法律问题的具体含义,借助具体个案消解了司法裁判中规范与事实的紧张和疏离关系,是支撑该案判决具有指导裁判活动之价值的缘由。

由于判决理由才最根本地显示了一个生效个案判决所具有的值得被赋予指导性案例身份的条件,指导性案例编撰对判决理由的提取才变得格外重要,它也是指导性案例能够有意识地撰写裁判要点,以完成通过案例阐明法律要义并实现统一法律适用目标的先决事项。就方法而言,编撰过程对判决理由的提取理当有别于文本的简单剪裁,毋宁是一种有意识、有线索、有目的和有系统的规范化活动。就提取的论述形式而言,案例的编撰对判决理由应当因循案件原审判决既有的论证结构,在撰写的内容上需要简洁而又最大限度地囊括案件裁判结论证立所必须的事实因素、法律规范因素以及相关的法律解释等因素,在形式上需要显露法官在判决书中的包括全部理由观点与证明性陈述在内的整个法律推理过程。故此,“借其说理的过程,法院的裁判常能超越其所判断的个案,对其他事件产生间接的影响。假使其系正确的裁判之主张确实,那么对未来涉及同样法律问题的裁判而言,它就是一个标准的范例。”[30]

(二)裁判要点的著作

形成或撰述一般性的裁判要旨常被看作司法判例的主要特征,特别是在制定法传统下,判例的主要作用就是要凝结或创制出具有普遍适用性的一定抽象规则。凯尔森甚至认为,一个判例的实质功能是创制意味着法律的一般规则的原则,如果一个司法判决只是在适用既有的实体法而没有创造出新的法律规则,那么就不具有判例的特性[31]。中国指导性案例当然并不创造法律,其作为在个案场景中解释和适用法律的结果,是创制和生成裁判规范的一种形态。对中国指导性案例来说,个案裁判从单纯判决的效力上升为具有案例的效力,其典型或正当的权能根据在于通过案例对制定法的适用问题作出司法解释性质的阐释,从而发展出具有一般效力的裁判规范。

表3 以23、25号指导案例为例说明判决理由的论述构成

从现实的编撰体例看,中国法院指导性案例所形成和创制的裁判规范集中表现或承载于“裁判要点”中。裁判要点就是在指导性案例中被总结和概括出的,并以简洁语言所表述的有关本案的关键裁判旨意,其通常是“根据本案法律上争议的焦点归纳出的裁判规则(包括实体法裁判规则和程序法裁判规则)”[32]。从广义上理解,裁判要点所确定和表达的裁判规范也可以包括具有指导意义的裁判理念或裁判方法,在实质内容上“既可以是阐释法律的适用规则,又可以是认定事实和采信证据的规则和方法。”[33]裁判要点一般体现了指导性案例所阐发的事实与法律争点在有效法秩序下所应获得的适宜答案的准则,借用拉伦茨的观点言之,裁判要点是法院在裁判中所宣示的标准,“以‘适切的'规范解释或补充为基础,或以范例性的方式具体化法律原则乃可。”[34]与指导性案例其它要素相比,除了可以直接从判决理由中抽取内容以外,裁判要点大多具有专门的创作性,所以,从案例编撰的视角可以说,裁判要点是著成的。即便是那些可以从判决理由中抽取或摘录并直接设定而成的裁判要点,相对于原案判决而言也无疑是指导性案例中最具增量和新颖性的部分①如果把每个指导性案例旨在解决的问题与裁判要点放在一起考量并与相关法条联系,裁判要点的著作就更能体现指导性案例释法的性质、裁判要点所承载的规范性内容及其所具有的规则生成意义。。

从中国案例指导的精神和作用发挥意义上看,指导性案例编撰对裁判要点的撰述应着重处理表现为一定类型的内容:(1)释明具体法律的论点。制定法的文本表述简单明了毫无争议,则法律适用无需专门统一,而此种案件的判决基本上没有指导性。内含释明具体法律的论点是指导性案例发挥指导作用的重要条件,法律适用在遭遇法律文本规定含混不清、不同法律规范之间出现冲突、法律规定已不合时宜或法律对特定问题缺乏规定等之际,个案生效判决对某些问题的裁判宣示了法律的处理确认,据此归纳和创制出的裁判要点构成了对具体法律有意义的解释,其显具指导作用。(2)适用法律原则的论点。对法律原则的具体适用及其必要阐释也特别地构成了对法律的解释,生效判决对某项概括性的法律原则的援引适用及其具体化阐述实际上是为该法律原则确定了一定的适用基准和要求,来自于该种理由的判决也显具指导意义,裁判要点需重视对法律原则适用的解释。(3)关涉重要法律问题的论述。个案判决中往往也有对涉及案件事实的重要法律问题的论述,这些论述展现了司法对某些法律事项的处断和理由,由于个案中的法律问题可能会在后续发生的案件中重复出现,特别是诸如公共秩序、国家利益等方面的法律问题可能具有一定的普遍意义,提取判决理由中关于这些问题的论述以著成裁判要点符合案例指导的理念。(4)有关新型案件法律处理的理由。有些新型案件的裁判一般属于对法律适用范围的扩展或法律调整社会关系的创新,其判决理由包含有关此类新型事实或法律问题的处理根据,当然具有指导性价值,裁判要点也需对这种事项的处理方案撰写为裁判规范。

表4 以32、33号指导案例为例说明裁判要点的著作

不仅如此,由于裁判要点最关涉通过案例对法律适用所作的有关法律的解释结果,就著作和撰写内容而言,裁判要点的撰述应当在整体上遵循和展现法律解释的固有特性,特别是在具体事实情境的营造方面注重对事实陈述要件的贯穿。如果裁判要点能够成为对在具体案件中何为法律的解释结果,那么其必定也是就具体事实问题所给出的关于法律理解争议的答案。毕竟,法律解释领域的疑难表面上是法律用词含义方面的疑难,其实质上是法律规定是否能够适用于具体案件事实的困难[35]。从中国指导性案例所表现出的对法律进行解释的愿望和诉求来看,其更应该趋向于展现这种法律解释是在具体个案的司法裁判中与法律适用相联系的一种活动,因此,法律解释的结果必定要与一定案件事实构成密切对应的关系。只有这样,提炼和撰写的案例裁判要点才不至于产生事实概括要件的缺失问题,否则其将使人们在追溯裁判要点以确定裁判规范的调整范围和效力界限时面临困难。

四、余论:避免案例编撰的“普洛克路斯忒斯之床”

为发挥个案判决的指导意义,实现从判决效力到案例效力的升级,中国案例指导制度因循体制惯性所固有的路径依赖,通过特定程序主义的选拔与编撰,以形成具有权威参照效力的指导性案例。在此意义上,实行案件文本的剪辑和裁判要旨的著述,运用具体的案例采编与撰写方法,指导性案例的编撰已成为案例指导制度有效运作的基础性工程。然而,任何类型的司法判例制度在致力于寻求统一的操行机制上都不免走向一定的形式主义,中国案例指导制度自然也不例外。所以,也应当看到的是,以生效判决为素材和载体的指导性案例编撰必须注意避免成为某种意义的“普洛克路斯忒斯之床”①普洛克路斯忒斯(Procrustean)是希腊神话中的人物,他终日守在路边,迫使路人躺在他特制的一张床上,凡是身长的人都要被锯掉超过床的部分,不及床长者则要被硬拉成与床一样,即长的截短,短的拉长。参见[德]葛斯塔·舒维普:《古希腊罗马神话与传奇》,叶青译,广西师范大学出版社2003年版,第118页。。

指导性案例的编撰是案例指导制度建设中的重要课题,对中国案例指导制度来说,为切合发挥指导性案例在法律适用意义上的参照指导效力,指导性案例编撰在正当性诉求上显然对案例本身的内容体例和构成要素有着更为合理和良好品质的期待。既有的案例指导实践已然勾勒了中国司法判例制度的雏形,包括指导性案例编撰在内的整个体制设置应当基于怎样的理想尺度、时空坐标和法理基础而变得更为成熟值得进一步探讨。就此而言,以进一步的司法制度改革为契机,以相应的审判制度配套建设为辅助和依傍,以世界司法判例制度的发展趋向为借鉴,或许是中国案例指导制度谋求完善和长远发展的应有之道。

[1]江伟.民事诉讼法[M].北京:高等教育出版社,2004.318.

[2][5]吴英姿.判决效力相对性及其对外效力[J].学海,2000,(4).

[3]肖建华.论判决效力主观范围的扩张[J].比较法研究,2002,(1).

[4][30][34][德]卡尔·拉伦茨.陈爱娥译.法学方法论[M].北京:商务印书馆,2005.300-302.

[6][奥]凯尔森.沈宗灵译.法与国家的一般理论[M].北京:中国大百科全书出版社,1995.152.

[7][英]尼尔·麦考密克.姜峰译.法律推理与法律理论[M].北京:法律出版社,2005.147.

[8]沈宗灵.比较法研究[M].北京:北京大学出版社,2004.215.

[9]Carleton K.Allen.Law in the Making(7th ed.)[M].Oxford:Clarendon Press,1964.236.

[10]杨丽英.英国判例主义的形成、发展及评价[J].比较法研究,1991,(4).

[11][28][德]K·茨威格特、H·克茨.比较法总论[M].潘汉典,米健,高鸿钧,贺卫方译.北京:法律出版社,2003.382-385.

[12]宋晓.判例生成与中国案例指导制度[J].法学研究,2011,(4).

[13]蒋惠岭.建立案例指导制度的几个具体问题[J].法律适用,2004,(5).

[14]张炜达,李瑰华.我国案例指导制度的发展和完善[J].河北法学,2011,(6).

[15]朗贵梅.中国案例指导制度的若干基本理论问题研究[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2009,(2).

[16][24]张志铭.司法判例制度构建的法理基础[J].清华法学,2013,(6).

[17]汪世荣.补强效力与补强规则:中国案例制度的目标定位[J].华东政法学院学报,2007,(2).

[18]杨力.中国案例指导运作研究[J].法律科学,2008,(6).

[19][法]保罗·利科尔.陶远华,等译.解释学与人文科学[M].石家庄:河北人民出版社,1987.41.

[20][23][德]卡尔·拉伦茨.陈爱娥译.法学方法论[M].北京:商务印书馆,2005.300.160.

[21][22]杨仁寿.法学方法论[M].中国政法大学出版社,2004.284-285.

[25][26]汤文平.论指导性案例之文本剪辑[J]..法制与社会发展,2013,(2).

[27]宋晓.裁判摘要的性质追问[J].法学,2010,(2):91.

[29][德]卡尔·拉伦茨.陈爱娥译.法学方法论[M].北京:商务印书馆,2005.233.

[31]Hans Kelsen.Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?[J].The International Law Quarterly,1947,1,(2).

[32]周道鸾.中国案例指导制度若干问题研究[J].中国法律,2010,(1).

[33]胡云腾,吴光侠.指导性案例的体例与编写[N].人民法院报,2012-4-11,(8).

[35]Brain Bix.Law,Language and Legal Determinacy[M].Oxford:Clarendon Press,1995.4-6.

The Text Edition and Gist Composition in Compilation of Guiding Case

Yang Zhiwen

(Institute of Law,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100720)

The general effective judgments and the guiding cases actually have the effectiveness of the judgment and the effectiveness of the cases with the binding force.Compilation of guiding case should take realizing the effectiveness of case helpfully as the target,and its concrete process shows the noteworthy characteristics in the methodology.On the one hand,the compilation of guiding cases needs to be based on the existing effective judgment documents,and use the method of case facts clipping and judicial decisions collecting to realize the case text edition.On the other hand,it needs to complete the composition of judicial gist in the case by extracting judgment reasons and writing judgment key points.

guiding cases;compilation;text edition;gist composition

D920.5

A

2095-3275(2015)02-0046-11

2014-12-30

本文为司法部2013年国家法治与法学理论研究项目“指导性案例的编著方法研究”的阶段性成果(项目编号:13SFB5006)

杨知文(1982— ),男,山东枣庄人,浙江财经大学法学院讲师,柏林洪堡大学法学院访问学者,法学博士。

① 参见《最高人民法院关于案例指导工作的规定》(法发〔2010〕51号)第七条。

② 截止到2014年底,最高人民法院已经发布了九批共44个指导性案例。

③ 本文区分使用“编撰”与“编纂”,前者专指具体指导性案例的编辑与撰述过程,后者则指包括指导性案例的报送、选取、编排、撰写、发布、废除等一系列环节在内的整个遴选程序。