“一五”时期中国共产党的民生观考察——基于对“一五”计划的文本分析

2015-11-10豆庆升

豆庆升

(新乡医学院社会科学部,河南新乡 453003)

1953年,新中国第一个五年计划开始正式实施,由此拉开了大规模经济建设的序幕。“一五”计划以奠定社会主义工业化的基础为目标,以主要力量发展重工业为基本任务,在人民生活方面,作出了适当提高的规定。这样的安排是由当时的历史背景决定的。

一、优先发展重工业:“一五”计划的背景

实现中国的工业化是中国共产党既定的奋斗目标。在新民主主义革命时期,毛泽东最早在1944年中央办公厅为陕甘宁边区工厂厂长及职工代表会议举行的招待会上就提出,“共产党是要努力于中国的工业化的”。[1]146在1945年中共七大上所做的报告中,毛泽东提出,“在新民主主义的政治条件获得之后,中国人民及其政府必须采取切实的步骤,在若干年内逐步地建立重工业和轻工业,使中国由农业国变为工业国”[2]1081。在1949年新中国成立前夕中共七届二中全会上,毛泽东再次强调,革命胜利以后要迅速恢复和发展生产,“使中国稳步地由农业国转变为工业国”[3]。9月份召开的中国人民政治协商会议把这一目标写进《共同纲领》,使之成为国家的意志,《共同纲领》总纲第三条规定,中华人民共和国必须“稳步地变农业国为工业国”[4]2。

工业化的目标确定之后的问题是选择什么样的工业化道路。1952年下半年,抗美援朝战争战局已经稳定,土地改革在全国范围内基本完成,人民民主专政的政权得到巩固,国民经济得到恢复和初步发展,进行大规模有计划的经济建设,实现国家工业化的国际国内条件已经具备。“一五”计划应该选择什么样的方针成为中共必须首先回答的问题。新中国成立前后,中共领导层曾考虑过国家工业化道路的问题。刘少奇曾设想了中国工业化过程的步骤:首先,必须恢复一切有益于人民的经济事业。其次,要以主要的力量发展农业和轻工业,同时建立一些必要的国防工业。再其次,以更大的力量来建立重工业的基础,并发展重工业。最后,在重工业的基础上大力发展轻工业,实现农业机器化。刘少奇还解释了中国工业化大体上循着这样道路前进的原因:第一步以发展农业和轻工业为重心,发展农业才能供给工业足够的原料和粮食,并扩大工业的市场,发展轻工业才能交换农民生产的原料和粮食,并积累发展工业的资金,发展必要的急需的国防工业是为了保障和平建设的环境。只有这一步做得有成效之后,才有可能集中最大的资金和力量建设重工业的一切基础,发展重工业。[5]4-5当然,党内也有不同意见。薄一波回忆说,把农业国建成工业国从何起步是当时苦苦思索的问题,有关部门的同志把苏联和资本主义国家发展工业化道路作过比较,提出过不同的设想,经过对多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论,大家认为必须从原材料、能源、机械制造等重工业入手。设想多发展轻工业,按一般常识讲,这一定是投资省、见效快,又能为国家多积累建设资金的路子。但是,没有机器制造业,发展轻工业的装备从何而来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原材料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济怎么运转?依赖进口是办不到的,一是没有钱,二是西方国家对我们禁运和封锁,全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时我们还同美帝国主义处于军事对峙状态,亟需建立强大的军事工业以增强国防力量。因此,不能不采取优先发展重工业的指导方针。[6]290中共最终确立了优先发展重工业的方针。一方面,苏联优先发展重工业迅速实现工业化的经验提供了借鉴,另一方面,中国的轻工业相对来说有一定的基础,而且轻工业进一步发展的瓶颈在于缺少原料和来自重工业的机器设备和现代技术装备,而重工业基础十分薄弱。毛泽东有一段形象的说明,“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”[7]712。1951年12月中共在《关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定》中明确提出,“重点是用一切方法挤出钱来建设重工业和国防工业”[8]475。1952年12月,中共在《关于编制一九五三年计划及五年建设计划纲要的指示》中提出,“工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点”[9]449。至此,优先发展重工业的方针基本确立。

优先发展重工业的方针确定之后的问题是如何安排人民的生活。工业化建设需要大量的资金,优先发展重工业更是需要巨额的资金,中国作为经济落后、人口众多的传统农业国家,工业化建设严重短缺的就是资金,而且工业化的起步主要依靠内部积累来获得资金,这就不可避免地在提高人民生活水平和大规模经济建设之间产生矛盾。对此,中共领导层有着清醒的认识。刘少奇在1950年曾经思考过:资本主义国家的工业化筹集资本是靠剥削本国的工人和农民,并使小生产者和中等企业主破产以集中资本,以及掠夺殖民地、军事赔款、奴役性的借款和租让,这些办法我们都不能采取,只有中国人民自己节约这一个办法。而要人民节省出大量的资金,就不能不影响人民生活水平提高的速度,在最近一二十年内人民生活水平提高的速度不能不受到一些限制。为了筹集资金去建设我们的工业以创造将来更好的生活,在不冻不饿并能保持通常健康的条件下,尽可能多节省一点,少花费一点。就是说,在建设时期内,存在着提高人民生活水平和由人民积累资金以加快工业化之间的矛盾[5]6-8。1951年12月中央《关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定》中提出,“为了建设重工业和国防工业就要付出很多的资金,而资金的来源只有增产节约一条康庄大道”[8]475。1953年8月毛泽东在全国财经工作会议的讲话中提出了处理提高人民生活水平和大规模经济建设之间关系的原则,“我们的重点必须放在发展生产上,但发展生产和改善人民生活二者必须兼顾。福利不可不谋,不可多谋,不谋不行”[10]92。9月4日,毛泽东在陈云的一份报告要点稿上的批语中指出,“所谓工业为重点,并不是说对目前的民生不加照顾,相反,是应当照顾的”[11]330。9月12日,毛泽东在中央人民政府委员会第二十四次会议的讲话中继续指出:“所谓仁政有两种,一种是为人民的当前利益,另一种是为人民的长远利益,……前一种是小仁政,后一种是大仁政。两者必须兼顾,不兼顾是错误的。那末重点放在什么地方呢?重点应当放在大仁政上。现在,我们施仁政的重点应当放在建设重工业上。要建设,就要资金。所以,人民的生活虽然要改善,但一时又不能改善很多。就是说,人民生活不可不改善,不可多改善;不可不照顾,不可多照顾。”[10]105毛泽东的讲话奠定了整个建设时期中共关于民生建设的基调——“重点建设、兼顾民生”。

二、适当提高:“一五”计划的制定

在“重点建设、兼顾民生”思想的指导下,“一五”计划做出了适当提高人民生活水平的规定。“一五”计划从1951年开始编制,到1955年一届人大二次会议审议通过,历时5年,数易其稿,“重点建设、兼顾民生”的思想贯穿于整个编制过程之中。1952年12月22日中共发出的《关于编制一九五三年计划及五年建设计划纲要的指示》指出,集中力量保证重工业的建设,“决不能理解为可以忽视轻工业的发展、农业和地方工业的发展、贸易合作事业和运输事业的发展及文化教育卫生事业的发展,以至放松对这些事业的领导。如果那样,显然也是错误的”。[9]450中共还特别指出少数民族地区的情况,在同月发出的《关于制订五年建设计划应重视少数民族地区建设的指示》中提出,发展少数民族的经济,“除国家选定建设的重要工矿企业外,在少数民族的中心区或某些人口集中地区,应建立某些为人民生活所必需与发展人民生产有密切联系的不同规模的工业”[9]435。1953年11月李富春在说明“一五”计划关于工业建设的具体方针时指出,“我国第一个五年建设计划,不仅要规定发展生产的计划,而且还规定与之相适应的改善人民物质生活与文化生活的计划”,“在生产发展的基础上,提高劳动人民物质生活和文化水平”[12]112。1954年2月19日陈云在国家计划委员会召开的研究五年计划纲要编制问题会议的讲话中指出,“我们既要搞工业建设,又要照顾到人民生活日用品的供应,也就是人民生活的改善。我们要下决心搞重工业,搞工业建设,搞不好一百四十一个项目,一切都是失败,但是也要看到人民生活日用品的供应。总之,既要搞工业建设,又要稳定民生、稳定市场。如果将两个并重是错误的,但是这两个之间又不能相差太远”[13]494。在6月30日向中央汇报“一五”计划编制情况时,陈云在谈到保持购买力与商品供应之间的平衡时指出,“我们的原则是,人民虽多出一些钱但不影响基本生活,并要使生活水平微微上升”[14]245。1954年9月23日第一届全国人民代表大会第一次会议召开,周恩来在政府工作报告关于“一五”计划的部分指出,“一五”计划是集中主要力量发展重工业的,“重工业需要的资金比较多,建设时间比较长,赢利比较慢,产品大部分不能直接供给人民的消费,因此在国家集中力量发展重工业的期间,虽然轻工业和农业也将有相应的发展,人民还是不得不暂时忍受生活上的某些困难和不便”[15]133。1954年12月3日中共中央发出《关于进一步作好编制地方经济五年计划纲要的工作的指示》,要求地方一般应该明确地把工作重点放在领导农(牧)业方面,工业方面最主要的问题是地方工业应当服务当地农业生产和农村生活的具体需要的问题,“一方面充分考虑当地的农业生产能否保证当地的工业生产以足够的原料,另一方面又应充分考虑当地的工业生产能否满足农业生产资料和农民生活资料两方面的各种要求”[16]690。1955年3月21日,中共全国代表会议通过了《关于中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划草案的决议》,陈云在会上做了关于“一五”计划的报告。《报告》回答了关于“一五”计划的若干问题,其中第六个问题讲到关于提高人民生活水平的问题。陈云指出,五年计划规定的人民生活水平提高的数字,“是我国目前可能实现的限度”,“我们的选择应该是首先用必要的财力来保证国家的建设,同时按照五年计划规定的指标来提高生活水平”,“今后我们仍然必须在进行建设的同时,尽可能提高人民的生活水平”,“但是,又必须看到生活水平的提高只能是一种稳步渐进的提高”[13]628-629。同年7月召开的第一届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划》,李富春在会上作了关于“一五”计划的报告,报告指出,“五年计划对人民物质生活水平的提高作了适当的规定”,“把人民当前利益同长远利益结合起来,在保证国家建设的前提下,适当地提高人民生活水平”[17]627。

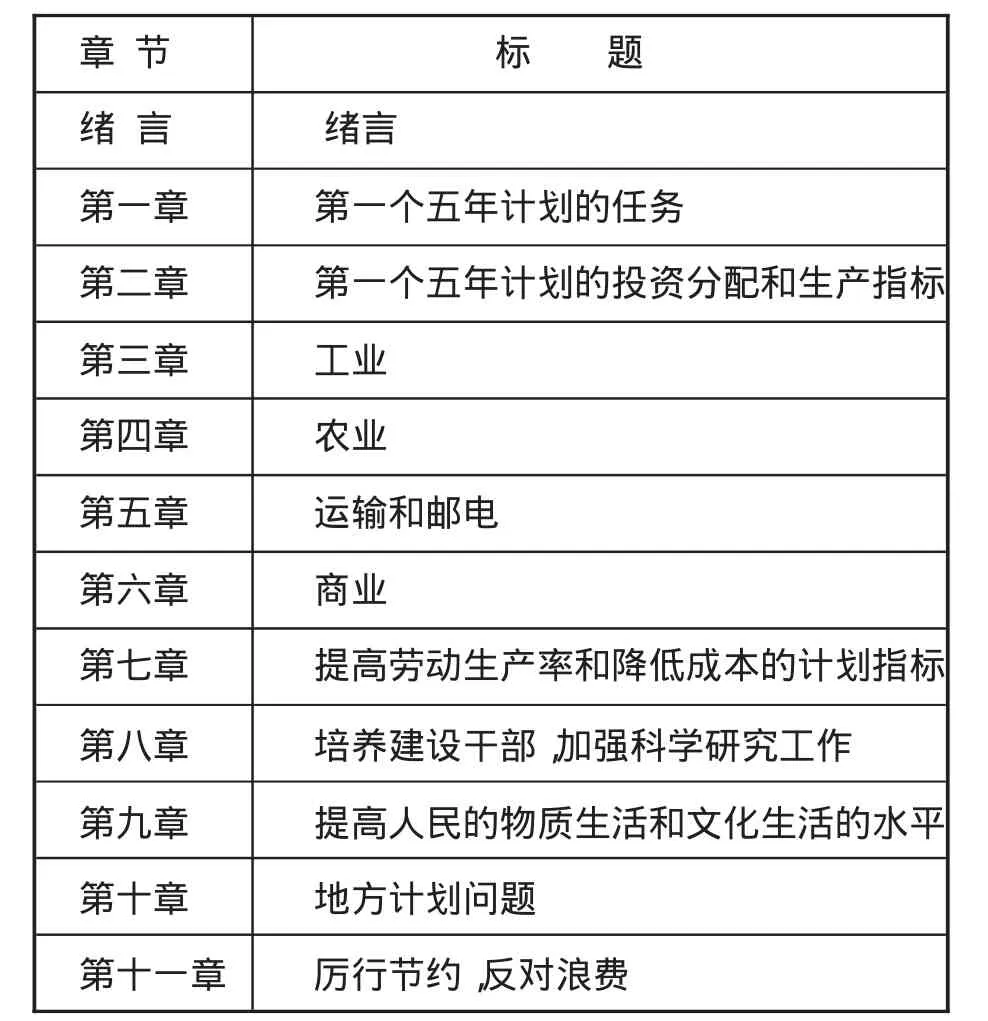

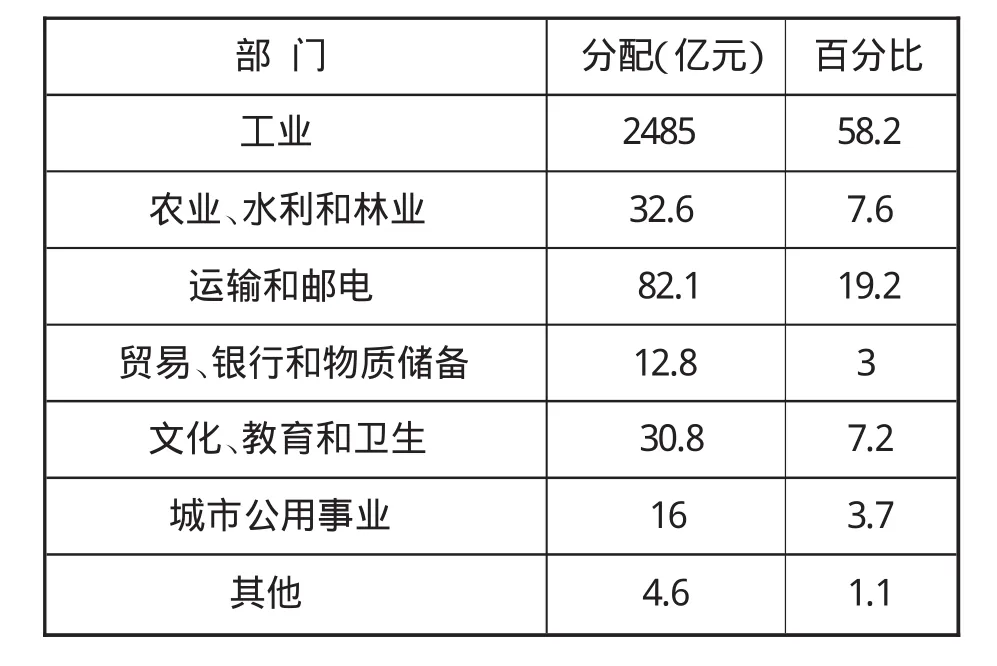

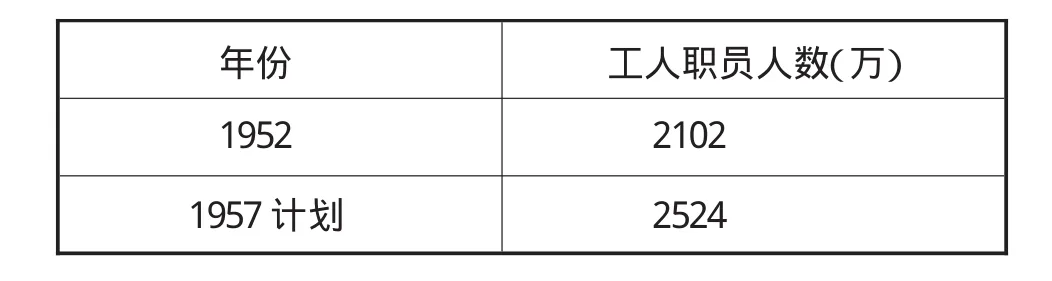

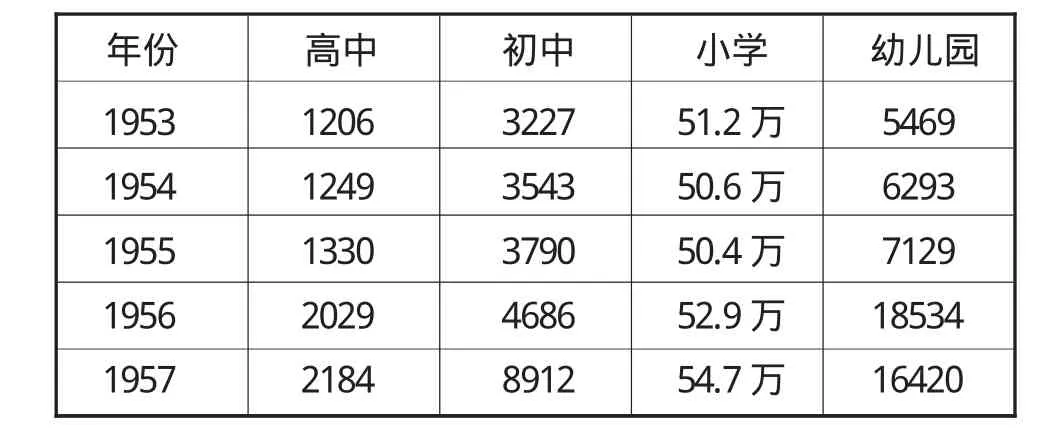

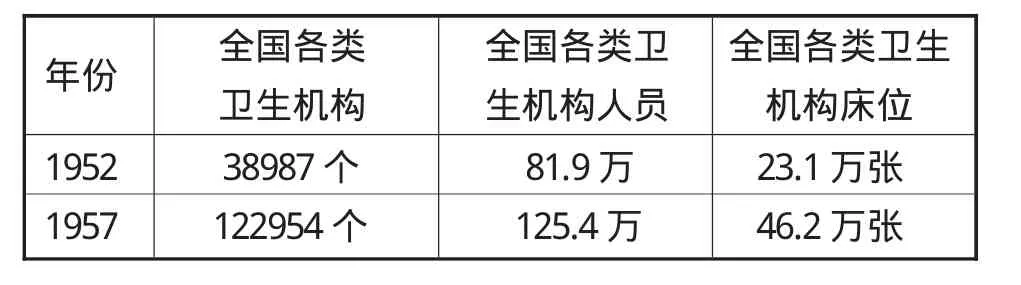

“一五”计划的内容充分体现了适当提高人民生活水平的思想。《发展国民经济的第一个五年计划》包括绪言和十一章(见表1),其中第九章专章对人民生活水平做了规定,其他各章节也有与人民生活相关的规定。绪言部分指出,在编制第一个五年计划的过程中,曾经着重地注意了一些问题,其中之一就是处理好建设和民生的关系。绪言指出,“照顾到积累资金和改善人民生活两个方面,既要注意扩大资金积累,保证国家建设,为不断地提高人民的生活水平建立物质基础;同时在发展生产和提高劳动生产率的基础上逐步地提高人民的物质生活和文化生活水平。”[18]408-409第一章“第一个五年计划的任务”部分,规定了“一五”计划十二项具体任务,第二项是建设纺织工业和其他轻工业,“以便适应城乡人民对日用品和农业生产资料的日益增长的需要”[18]411;第十一项具体任务是“在发展生产和提高劳动生产率的基础上,逐步地改善劳动人民的物质生活和文化生活。”[18]413第二章“第一个五年计划的投资分配和生产指标”部分,规定了五年内国家用于经济事业和文化教育事业的支出数额,文化、教育和卫生部门为142.7亿元,占18.6%(见表2);各部门的基本建设投资分配,文化、教育和卫生部门为30.8亿元,占7.2%(见表3);在工业基本建设投资中,和人民生活密切相关的轻工业部和纺织工业部共18.5亿元,占7.0%(见表4)。[18]414-416从投资分配比例可以看出投资的重点是工业。这一章还对粮食和棉花的产量指标作了规定(见表5)。第三章“工业”部分对关系人民生活的轻工业以及产量指标作了规定(见表6)。[18]430-431第四章“农业”部分,在规定主要农作物产量时提出,“为着适应城市人口日益增多和城乡人民生活水平逐步提高的需要,我们必须生产更多的粮食”,“应该尽最大的努力完满地实现,并争取超额完成它”,“在大城市、工业区特别是新兴工业城市的郊区,应该有计划地扩大蔬菜的生产,以保证城市人民的需要”。[18]480-482第六章“商业”部分,规定了1957年人民日常消费的主要商品数量指标,并指出,规定的数字只能基本上满足人民日益增长的需要,必须从各方面努力增加生产,扩大商品的供应(见表7)。[18]509-510第九章“提高人民的物质生活和文化生活的水平”,是关于人民生活的专门一章,分为“提高人民的物质生活水平”和“提高人民的文化生活水平”两节。第一节对工人职员人数的增加、工人职员工资和福利的增长、农民生活的改善和人民保健事业的发展四个方面做出了规定。“工人职员人数的增加”部分,除了规定五年内就业人数指标外,还要求劳动管理部门应该有计划地安排城市的剩余劳动力,帮助他们转业和就业;“工人职员工资和福利的增长”部分,除了对工资增长指标作出规定外,还规定了五年内劳动保险基金、医药费、福利费和文化教育费以及工人职员住宅面积所要达到的指标。第二节规定了普通学校教育、干部和工农群众的业余教育、出版和发行、广播、文学艺术、电影、文化馆图书馆博物馆和少数民族地区的文化建设八个方面的发展目标和指标。(见表8至12)[18]535-553第十一章“厉行节约,反对浪费”部分号召,在全国人民群众中提倡朴素的风气。[18]568

表1 《一五计划》目录)

表2 “一五”计划经济和文化事业支出分配情况

表3 “一五”计划各部门基本建设投资情况

表4 “一五”计划工业基本建设投资分配情况

表5 “一五”计划粮食和棉花产量指标

表6 “一五”计划中与人民生活相关的主要轻工业产品产量指标

表7 “一五”计划人民日常消费的主要商品指标

表8 “一五”计划工人职员人数增长指标

表9 “一五”计划工人职员平均工资增长指标

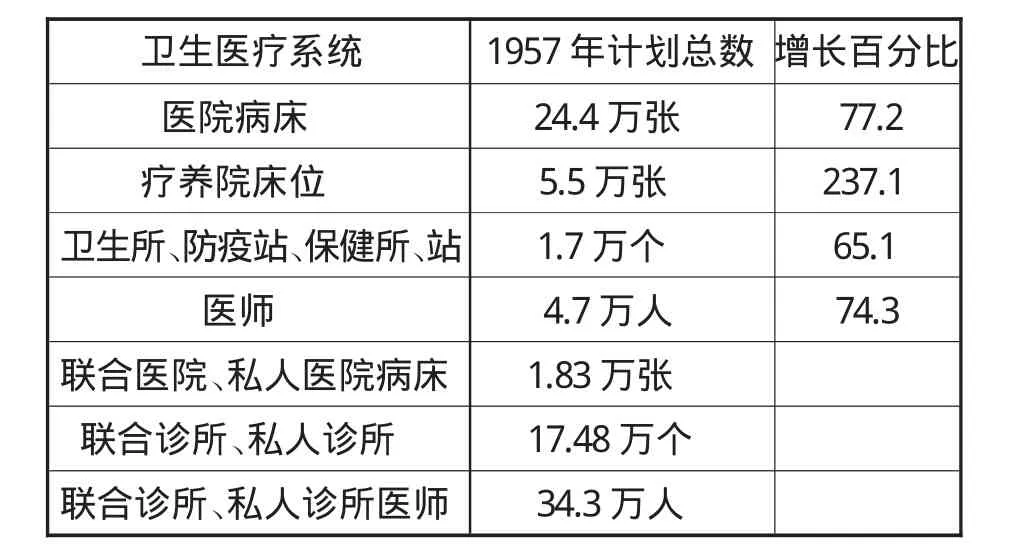

表10 “一五”计划卫生医疗事业发展指标

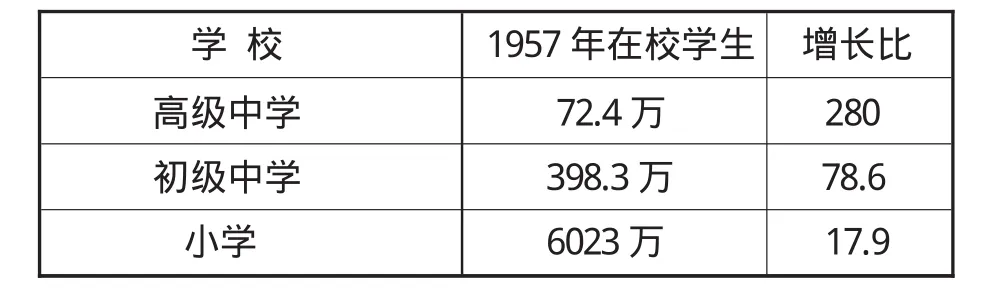

表11 “一五”计划普通教育事业发展指标

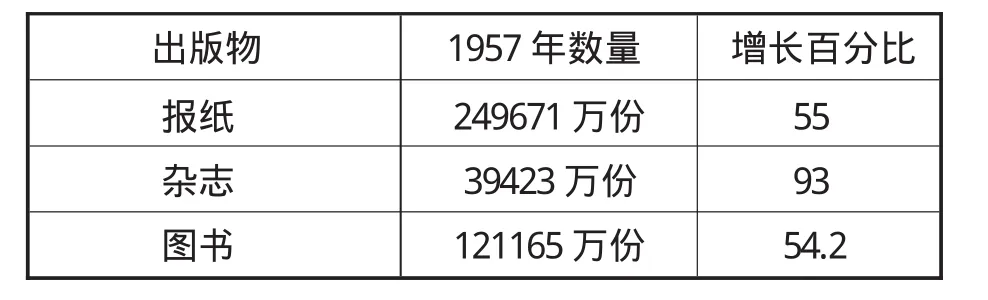

表12 “一五”计划出版事业发展指标

三、明显改善:“一五”计划的完成

到1957年底,“一五”计划发展经济的主要指标超额完成,涉及到人民生活的物质和文化方面的指标也圆满完成(见表13至19),人民生活水平得到显著改善。1952年全国从业人员为20729万人,1957年增加到23771万人,职工人数从1952年的1603万人增加到1957年的3101万人,国有经济单位职工1957年比1952年增长55.1%,城市失业问题基本解决。全国职工工资总额1952年为68.3亿元,1957年为190.8亿元,全民所有制职工平均工资1952年为446元,1957年为637元,“一五”期间,全民所有制职工货币工资年平均增长速度为7.4%,实际工资年平均增长速度为5.4%。全国居民年平均消费水平1952年为80元,1957年为108元,年平均增长速度为4.2%,其中城镇居民1952年为154元,1957年为222元,年平均增长速度为4.8%,农民1952年为65元,1957年为82元,年平均增长速度为3.2%。全国城乡储蓄存款余额1952年为8.6亿元,1957年为35.2亿元,增长4倍多。“一五”时期国家住房投资53.79亿元,住宅竣工面积9454万平方米,农村居民人均住房面积190.8平方米。“一五”时期全国财政投入抚恤和社会福利支出25.56亿元,保障了困难群体的基本生活。[19]

表13 “一五”时期与人民生活相关的主要工农业产品产量[19]

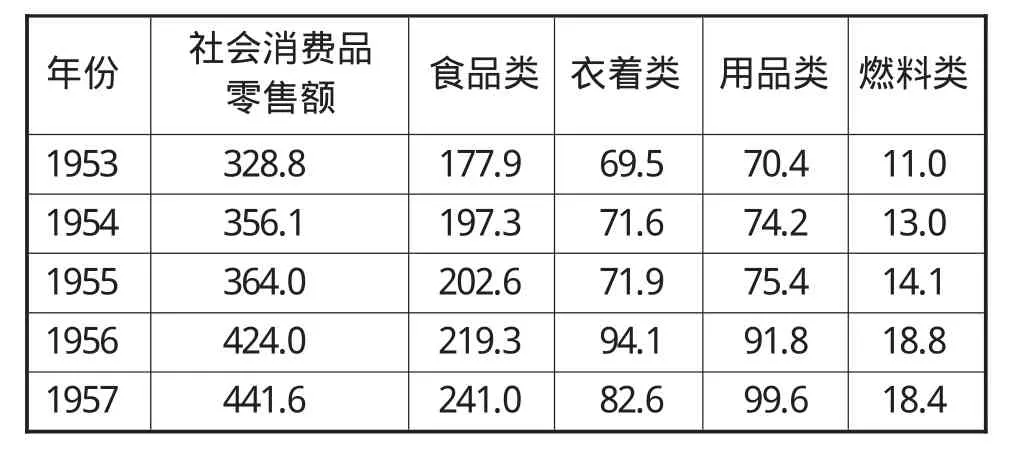

表14 “一五”时期社会消费品零售额情况[20] 单位:亿元

表15 “一五”时期普通学校数[19] 单位:所

表16 “一五”时期普通学校在校学生数[19] 单位:万人

城乡社会保障制度也在“一五”时期初步形成。1953年国家颁布了《关于中华人民共和国劳动保险条例若干修正的决定》、修正后的《中华人民共和国劳动保险条例》《保险条例实施细则》三个文件,1954年和1955年两次补充修订《各级人民政府工作人员在患病期间待遇暂行办法的规定》,1955年颁布《国家机关工作人员退休处理暂行办法》和《国家机关工作人员退职处理暂行办法》,1956年颁布《中华人民共和国女工保护条例》,1957年卫生部制定和实施《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》。至此,职工和国家机关工作人员的医疗、养老和福利等社会保障制度初步建立。对于农民,1956年6月30日召开的第一届全国人大第三次会议通过的《高级农业生产合作社示范章程》规定,对于因公负伤或者因公致病的社员,合作社要负责医治,并酌量给以劳动日作为补助,对于因公死亡的社员,合作社要给家属以抚恤;对于缺乏劳动力或者完全丧失劳动力生活没有依靠的老、弱、孤、寡、残疾的社员,合作社应在生产和生活上给以适当的安排和照顾,保证他们的吃、穿和柴火的供应,保证年幼的教育和年老的死后安葬,使他们的生养死葬有所依靠;对于遭到不幸事故、生活困难的社员,合作社要给以酌量补助;《章程》还对农民的其他文化福利事业做出了规定。[21]422-423五保供养制度由此成为农村的基本社会保障制度。

表17 1957年全国艺术文化机构[19] 单位:个

表18 1957年全国图书、杂志、报纸出版数量[19]

表17 1957年全国艺术文化机构[19] 单位:个

四、余论

“一五”时期正是新中国由农业大国向工业强国迈进的起步阶段,中共确立了重点建设、兼顾民生的思想,在“一五”计划中对人民的生活作出了适当提高的规定。这一指导思想一直延续到“五五”时期。在一个贫穷落后的传统农业国家搞工业化建设,依靠内部积累优先发展重工业,只能实行高积累、低消费的政策为工业化积累资金,重点建设、兼顾民生的思想是符合实际情况的。正是在这一思想指导下,到“五五”时期,新中国已经初步建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。这为改革开放之后中国经济的迅速腾飞和人民生活水平的大幅度提高奠定了前提条件。尽管在“一五”计划之后,受“左”的思想的干扰,人民生活水平长期得不到改善,但重点建设、兼顾民生的思想是符合当时的实际的,用改革开放之后的历史来否定当时的历史,是历史虚无主义的表现,是不符合历史本来面貌的。

[1]毛泽东.毛泽东文集:第三卷[M].北京:人民出版社,1993.

[2]毛泽东.毛泽东选集:第三卷[M].北京:人民出版社,1991.

[3]毛泽东.毛泽东选集:第四卷[M].北京:人民出版社,1991.

[4]建国以来重要文献选编:第一册[M].北京:中央文献出版社,1992.

[5]刘少奇.刘少奇选集:下卷[M].北京:人民出版社,1985.

[6]薄一波.若干重大决策与事件的回顾:上卷[M].北京:中央党校出版社,1991.

[7]毛泽东.毛泽东著作选读:下册[M].北京:人民出版社,1986.

[8]建国以来重要文献选编:第二册[M].北京:中央文献出版社,1992.

[9]建国以来重要文献选编:第三册[M].北京:中央文献出版社,1992.

[10]毛泽东.毛泽东选集:第五卷[M].北京:人民出版社,1977.

[11]顾龙生.毛泽东经济年谱[M].北京:中央党校出版社,1993.

[12]李富春.李富春选集[M].北京:中国计划出版社,1992.

[13]陈云.陈云文集:第二卷[M].北京:中央文献出版社,2005.

[14]陈云.陈云文选:第二卷[M].北京:人民出版社,1995.

[15]周恩来.周恩来选集:下卷[M].北京:人民出版社,1984.

[16]建国以来重要文献选编:第五册[M].北京:中央文献出版社,1993.

[17]建国以来国民经济和社会发展五年计划重要文件汇编[M].北京:中国民主法制出版社,2008.

[18]建国以来重要文献选编:第六册[M].北京:中央文献出版社,1993.

[19]国家统计局.新中国五十年统计资料汇编[M].北京:中国统计出版社,1999.

[20]国家统计局光辉的三十五年[M].北京:中国统计出版社,1984.

[21]建国以来重要文献选编:第八册[M].北京:中央文献出版社,1994.