熊十力 儒学复兴的孤独前行者

2015-11-07吴晶

文_吴晶

熊十力 儒学复兴的孤独前行者

文_吴晶

熊十力(1885—1968)原名继智、升恒、定中,号子真、逸翁,晚年号漆园老人。湖北黄冈人,曾著有《新唯识论》《读经示要》《原儒》《体用论》《佛家名相通释》等书。他早年参加辛亥革命和护法运动,中年又潜心学佛,著书立说。后来又由佛入儒,最终以哲学家和新儒家开山祖师的身份闻名于世。在哲学界自成一家,“熊学”研究遍及海内外,被《大英百科全书》称为与冯友兰并列的“中国当代哲学之杰出人物”,亦可谓中国近现代少有的特立独行之大师。

种种掌故勾勒出的怪人

在今天,一说起熊十力先生,儒学圈之外的朋友可能知者寥寥。更多的是从只言片语的野史掌故中,把他目为近代以来少有的怪人、奇人、狂人或不近人情之人。比如他自幼曾口出“狂言”:“举头天外望,无我这般人。”他中年研习佛理时,又由原来的本名“继智”改号“十力”——取佛祖如来的十种智力之谓。甚至干脆自称“熊十力菩萨”,一任同门白眼而不顾。而坊间最津津乐道的,也多为熊十力的狂狷行为。比如他在北大常和废名探讨佛理,但又往往意见不一,每当此时两人便会怒目相向,高声争辩,有一次在激辩之中突然寂然无声,大家赶去探看,却发现两人正互相卡着脖子扭打在一起,自然说不出话来了。

又有他拳打梁漱溟、痛骂蒋介石,以及裸身在澡盆中会见访客的种种掌故。然而,这些掌故所勾勒出的不过是另一个“怪人”熊十力,而并非那位筚路蓝缕的新儒家开山鼻祖熊十力。其实,在当今国学复兴的大背景下,熊十力在其经典著作如《读经示要》中所阐发的种种思想,仍然能启发我们种种深思。

对儒家传统和现代思想的糅合

熊十力所生活时代,是时代天翻地覆、社会剧烈变革的时期,也是传统文化大受质疑和批判的时期。熊十力与其三弟子(牟宗三、唐君毅、徐复观)和张君劢、梁漱溟、冯友兰、方东美被称为“新儒学八大家”,而作为现代新儒家的宗师级人物,熊十力痛感人们对传统文化的毁弃,极力强调重视和研读六经,在六经中重新找到对自身、对国家乃至对民族的启示。而他在1944年著成的《读经示要》更是标志着其儒家外王学体系的确立。从此熊氏外王学独树一帜,对现代新儒学的发展产生了不可估量的影响,也对儒家经学教育带来了更多的思考和探索。

《读经示要》旨在全面论述儒家经学,主要解答三个问题:“经籍是否为吾人今日所必须读?如其需读,又应持如何态度以读之?且六经大义,可否略为提揭,使初学得有准绳,以便进而求知?”而这样的问题,在国学教育、读经教育复兴的今天,对教育界人士和向学者来说,也是极有意义的。

在《读经示要》第一讲《经为长道不可不读》中,熊十力便辨析了为什么读经的问题。“经者长道,如前已说。常道而可废乎?世莫不知,欲生活而废食饮,必不得生活也。欲卫肤体而废衣裳,必难免侵害也。夫常道之在人也,是人之所以立。易言之,既人之所以成为人,不可须臾离也。可离,非常道也。则岂止若衣裳之于肤体,食饮之于生活而已乎?”

在熊看来,儒家经籍乃是永恒之道,不但过去有价值,从现在来看依然不可废。我们今天读儒家经籍,也是为了今天的生活本身。他开宗明义提出“群经治道九义”,这九义包括“一曰仁以为体,二曰格物为用,三曰诚恕均平为经,四曰随时更化为权,五曰利用厚生本之正德,六曰道政齐刑归于礼让,七曰始乎以人治人,八曰极于万物各得其所,九曰终之以群龙无首。”这九义,集中阐发了熊十力对儒家传统和现代民主、平等、科学思想的糅合,也集中体现了熊氏内圣外王的体认。

群经治道九义

在传统儒学中,内圣学主要体现为仁学,而外王学则是礼学。在熊十力看来,人的心性、内在的道德乃是内圣,而与之相对应的种种外在事功则是外王。内圣是外王的基础,由内圣开出外王。那么在器物文明和现代思想大行其道的今天,在讲求实用的今天,传统儒家的内圣外王之道对微如个人修身齐家,大到入世治国平天下还有没有实际意义呢?熊十力给出了肯定的回答。

群经治道九义的第一义是“仁以为体”,也就是把儒家看做宇宙、人生本体的仁作为外王学的根本。也是外王事功的基础,是政治、经济、文化和科学各个方面的基础。而“二曰格物致用”则是借用儒家经籍《大学》中“格物”一词,来谈对科学认知、外在事功的重视问题。为现代科学在儒家内圣外王之道中寻找存身之地。“三曰诚恕均平为经”,谈的是政治原则和施政纲领的平等问题。“五曰利用厚生本之正德”,说的是如何以道德来指导经济生产,提升人民生活。在这里,熊氏强调儒学并非漠视民生根本,只是并不能苟同于西方功利主义式的治国之路。这几义,主要谈的是如何由内圣开出外王,讨论了“仁”和政治、经济、科学等外王事业之间的体用关系。这也是熊氏新儒学在西方近现代政治文化冲击下,主动自省的一种尝试。这种尝试既保留了儒家传统道德理想主义的精髓,又为在新时代下继续延续和发展提供了新的可能性。

1948年,、熊十力(前排右三)与叶左文(前排左三)与马一浮(中)等

在群经治道九义的后四义中,熊十力集中讨论了儒家外王学的实质内容,提出了以仁为本的礼治论。“六曰道政齐刑归于礼让”,对现代法治的功利主义倾向提出了批评。认为它是重在控制和利用人的情感欲望,并不能得到真正的精神安宁。儒家礼治才是政治统治的正道,它不是来自外力的束缚,而是本心的善性,所以能导向真正的善治。

不过,这并不代表熊十力是把礼治和法治对立起来,否定法治。恰恰相反,他主张两者结合,礼、法并用。用儒家的礼来统摄法治的运行和实践。这样做,归根究底是为了实现儒家政治传统的最高境界,第八义中所主张的“万物各得其所”,通过尊重每个人的天性而达到人的自由,同时达到社会的和谐。最终达到第九义“群龙无首”——“人人有士君子之行,是为众阳,是为群龙。无首者,至治之隆,无种界,无国界,人各自由,人皆平等,无有操政柄以临于众庶之上者,故云无首。”也就是实现由平等的自由人联合体所构成的平等社会。

新儒学的困惑

在熊十力外王学说中,还有两个重要的观点不可不提。这其中一曰变化,一曰差异。熊十力认为以礼治国中的礼和本心之仁不同。礼随时变易,“四曰随时更化为权”。人类社会在随时进步,而儒学也主张社会的不断演化发展。熊十力借《春秋》三世说,阐发了自己的社会发展观——据乱世、升平世、太平世。三世之间互相联系,以达到太平为目的。不过,太平世也不是绝对的圆满治世,人类社会会永远前行在进化过程之中。

经过辛亥革命和现代思想洗礼的熊十力,对平等和差异问题也有自己的独到见解。他早年也曾批判儒学,其重要原因就是推崇西方平等思想,反对儒家等级制度。传统儒家礼治建立在以“公侯伯子男”和“卿大夫”式的地位差异之基础上,熊氏既要坚持儒家礼治,又要糅合现代平等观念。因此,熊十力提出了“三曰诚恕均平为经”,既强调均平以内在的诚、恕为基准,反对专制君权所要求的等级差异,又承认在不同时期,人与人之间的天赋差异等区别,反对简单和绝对的平等——这在传统儒家差异精神和现代平等理念的巨大鸿沟之间,做出了极其有益的贡献。

熊十力(右四)一家

不过,以熊十力为代表的外王学也经常受到其他学者的尖锐批评。比如以林毓生等学者为代表的观点认为,儒家由内圣而开出外王的学说,并非熊十力所一厢情愿构想的那么简单。所谓“内圣”,也即儒家道德自主性的观念。在某种条件下,确实可以成为现代民主、自由和平等的思想源泉。但它并不能自我发展为政治话语中的民主制度。

何以如此呢?也许是新儒家的学说仍旧是中国传统中以思想文化和理论推演来解决问题的方式。当然,这一方式并非中国所独有。国外古代哲学家和思想家中比比皆然。不过,何以在卢梭提出社会契约论的1762年时,我国的乾隆皇帝正沉浸在十全武功的幻影之中呢?

其实,在长达一百余年的文字狱和八股文束缚下,任何如卢梭式的反思和呐喊都将遭到君主专制的国家机器所压制。这不是一种偶然,可能更是一种必然。按照人类学家张光直的观点,中国文明和许多农业文明形态的进程是连续的,而西方文明却是破裂性的。自476年罗马帝国崩溃以来,西方就不再产生出大一统的超级帝国。取而代之的,是长达千年的所谓“黑暗时代”,而正在这一看似黑暗无光的中世纪中,孕育出了城市和商业复兴的某些潜在要素,才催生出了西方式的资本主义,“开出”了现代民主的先河。因为作为一种政治体制的民主,并非靠书斋中的理论就可以创生。它需要依托市民社会的基础。作为民主所对抗的另一极——君王或其他专制体制的权力代表来说,也绝不会主动让渡权力。而是在市民社会的对抗中,逐渐让步。而中世纪“破裂”的国家机器,更是为权力的让渡和制衡提供了条件。

反观传统的农业型帝国,又何如呢?要知道,在现代科技诞生之前,它们也很难维系民主政治运行的必备条件。罗马在扩张过程中由共和国蜕变为帝国便是一个极鲜明的例子。所以西方民主的原型发端于雅典城邦,近代民主的发源地英国也是小国。就连卢梭在《社会契约论》中所设想的民主制度也是专为小国而设计的。而像古代中国这样的大一统农业帝国,国家机器自然不能容忍市民社会的独立发展而挑战“大一统”的国家理念。就如同齐波拉(Cipolla)在《世界经济史中古篇》中所指出的那样:“在古代世界与中国的城镇、商贾、工匠、医生与公证书记从来没有取到很显贵的社会地位。就算他们家财万贯,他们亦要甘心接受较低下的社会地位;他们不但沉默地接受较低的社会地位,更接受了统治团体的文化价值观。……城镇不是独立的有机体,只是较广泛之城市—农村连环中的一部分。”正如批评者所说,儒家之“民本”说,究非现代意义上的民主。脱离开社会运行的现实基础,传统中国无法直接开出现代民主,熊十力的外王学也难以由理论推想建构起现实政治的运行框架。这也是熊十力晚年倍感孤寂的原因之一,正如他有诗抒怀:

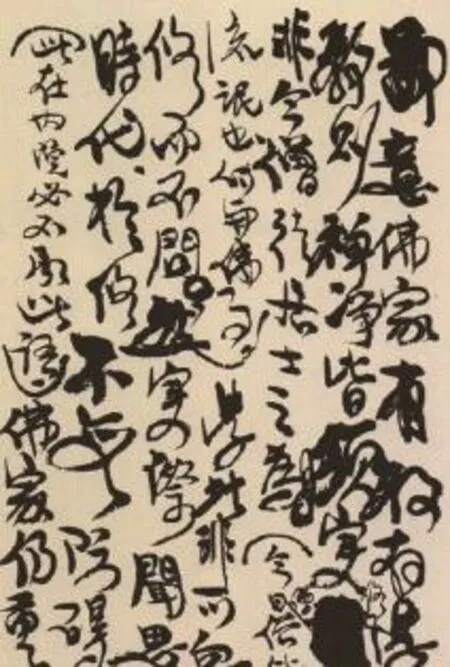

熊十力墨迹

万物皆舍故,吾生何久住。

志业半不就,天地留亏虚。

亏虚复何为,岂不待后人。

后顾亦茫茫,嗟尔独自伤。

待之以无待,悠悠任天常。

噫予犹御风,伊芒我亦芒。

熊十力之苦寂,很大程度上也源于其抱负甚高,胸怀甚大。这也是许多硕儒大师所共感苦恼的。诸如西方社会学大师、功能主义的创始人之一帕森斯,在后期的学术研究中也把自己的功能主义理论发展成了无所不包的哲学体系,从而颇受争议。针对熊氏外王学的批评,也颇类于此。但不管怎么说,新儒家的外王学毕竟是在西方浪潮冲击下,为维护中国传统所作的重要尝试。其沟通传统儒学思想和现代思想文明的努力亦不可磨灭。其实,正如诸多学者所评述的那样,儒家思想虽未见得发展出现代意义上的政治民主制度,但也可为当今自由、民主、平等等理念提供有价值的思想土壤。若能在当下教育体系中,个体通过有扬弃的经学研读而求诸“内圣”,而不是汲汲于建构过于宏大的“外王”体系。或许反而能收跬步细壤之实效。

上世纪50年代初,熊十力定居于北京,生活虽然安稳,而面对其学术思想的逐渐被边缘化,精神上却十分孤寂。1954年,在上海市长陈毅的帮助下,熊十力移居上海。一次,陈毅去看望他时,他竟伤心大哭,说:“我的学问没人传啊。”极为震动的陈毅,后来曾对上海的高校教师说:“近在眼前的贤师,你们就去拜门,有人批评,就说是陈毅叫你们去的!”

1956年,熊十力在上海完成了《原儒》下卷。全书共33万余字,以“六经注我”方式,重新阐释了儒学经典和儒学史。

进入60年代,熊十力精神苦闷、环境艰险的情况愈甚,以致于1968年曾一度绝食。同年5月,熊十力因心力衰竭长逝。