全球治理视野下的失效国家问题

2015-11-05闫健

闫健

摘要:失效国家与全球治理之间存在复杂而密切的联系。主要围绕两个问题展开:一是失效国家对全球治理带来的重大挑战,包括恐怖主义、武器扩散、流行性疾病、跨国犯罪以及难民潮等全球性问题。二是国际社会对失效国家问题的应对措施及其局限性。从某种程度上讲,国际社会应对失效国家问题的有效程度,彰显了全球治理的进展与限度。在应对失效国家方面,国际社会亟需“新思维”。

关键词:失效国家;全球性问题;全球治理;新思维

中图分类号:D815 文献标识码:A文章编号:0257-5833(2015)01-0031-12

冷战的终结代表了国际格局的根本性变革。作为对国际格局深刻变革的一种反应,冷战后国际关系发展的一大特征便是众多全球性问题( global issues)的日益凸显,以及相应的全球治理思潮与实践的兴起。战后两极格局的长期稳定造成全球化进程的暂时中断,两大阵营的对立实际上导致了国家间政治经济联系的“区域化”和“碎片化”(比如众多第三世界国家在美苏两大阵营之间纵横摇摆),这使得冷战期间便已开始显现的全球性问题难以得到各国的协调应对---美苏在削减战略武器方面的相互协调或许是仅有的例外。不仅如此,两极争霸的现实使得各国的关注点始终围绕在军事与安全领域,因而,其他领域的全球性问题很难获得全面关注。从这个意义上讲,冷战终结以及相应的国际格局的变革,不仅引发了国际关系模式的深层次凋整,更代表了各国思维方式与关注重点的根本性变化。

冷战结束后,与全球治理紧密相关的另一发展便是所谓“失效同家”( failecl states)的涌现。失效国家的出现与国际格局的根本性变革息息相关。冷战期间,美苏出于战略利益的考虑,大力援助了一些落后的第三世界国家,从而维持了这些赢弱国家的存在。冷战结束后,随着其战略地位的下降,这些国家无法继续得到外部支持,转而迅速滑向崩溃的边缘。失效同家对全球治理带来了严峻挑战。冷战结束后,越来越多的证据表明,失效国家业已成为恐怖主义、跨国犯罪、武器扩散、传染性疾病以及难民潮等全球性问题的滋生地。诚如福山( Francis Fukuyama)所言,“从1989年柏林墙倒塌到2001年9月lI日这段时期内,绝大多数国际危机都围绕着弱国家和失效国家引发的”。一言以蔽之,失效国家已经成为国际社会应对全球性问题、改善全球治理不可回避的突出问题。

本文致力于阐述失效国家与全球治理之间复杂而密切的联系。文章将主要围绕两个问题展开:一是失效国家对全球治理带来的重大挑战,二是国际社会对失效国家问题的应对措施及其局限性从某种程度上讲,国际社会应对失效国家问题的有效程度,彰显了全球治理的进展与限度在笔者看来,在应对失效国家方面,国际社会亟需“新思维”。

失效国家:概念与特征

在国际学术界,关于“失效国家”的讨论始于20世纪80年代末。就其字面意义而言,“失效国家”指的是特定国家由于丧失国家的基本特征而不再成为一个“国家”。与“失效国家”相对的是韦伯意义上的“正常国家”( normal states)或“成功国家”(successful states)。在韦伯看来,国家就是这样一个组织体(corporate group),它拥有强制管辖权力,能够行使持续性的组织权力,并声称享有对特定领土和民众的暴力垄断权。因此,韦伯的国家定义是一个手段意义上而非目的意义上的定义,而国家应当具备的这个手段就是“暴力垄断权”。

沿着韦伯的逻辑,一些学者或研究机构便将“无法垄断对特定领土和民众的暴力使用权”视为失效国家的核心特征。例如,美国“国家失效研究小组”(State Failure Task ForCe)指出,从广义上讲,一个失效国家就是一个“完全没有能力维持自身作为国际社会一员的国家”;从狭义上看,“失效国家就是中央国家权威的崩溃状况持续了若干年的国家”。道格拉斯·德斯(Douglas H.Dearth)认为,当一个国家无法履行其“作为国家的义务” (the obligations ofstatehood)时,这个国家就失效了。所谓的“作为国家的义务”至少包括两方面内容:一是国家领导人缺乏手段和信誉去维护国内秩序或威慑或击败外部威胁;二是国家领导人没有或不能为其民众提供充分的服务,进而无法获得民众哪怕是最小的支持。同样,和平基金( the Fund forPeace)也将“无法垄断领土内暴力的合法使用权”视为失效国家的首要特征。

然而,上述界定却很容易陷入“正常国家vs失效国家”的两分法境地。为了避免这一问题,罗伯特,洛特伯格( Robert Rotberg)在弱国家(weak states)、失效国家(failed states)与崩溃国家(collapsed states)之间进行了区分,而其所依据的标准就是国家能够提供政治物品(political goods)的程度。在洛特伯格看来,所谓政治物品就是公民与政府之间契约的主要内容。具体言之,政治物品也有轻重缓急和层次之分:最为重要的是安全,其次是法律和规则体系(法治),再次则是医疗、教育、基础设施、通讯网络以及银行体系等等。

依据国家在提供上述政治物品上的有效性,洛特伯格对弱国家、失效国家与崩溃国家之间的联系与区别进行了详细描述:

弱国家的虚弱可能源于地理、现实或根本性的经济制约。它们或许一般情况下是强大的,仅仅由于内部的纷争、管理的瑕疵、贪婪、专制或外部攻击而临时处于虚弱状况。弱国家一般潜藏着种族、宗教、语言或其他跨社群的紧张关系,只不过这些紧张关系还未完全或公开地暴力化。在弱同家,提供充分数量的其他政治物品的能力业已下降或正在下降。

失效国家则存在着深层次的冲突,它们是危险的国家,交战各方为争夺国家而大打出手……并非暴力的绝对烈度确定了一个国家是否为失效国家。相反,是暴力的持续性(比如最近在安哥拉、布伦迪和苏丹)、暴力的吞噬性使得国家的大部分地区陷入纷争(比如阿富汗、布伦迪、科特迪瓦、民主刚果、利比里亚和塞拉利昂)。暴力棚相当程度上指向现有的政府或政权,分享权力或自治的要求弥散着愤怒,这便是主要反叛力量诉诸暴力的理由。

相比较而言,崩溃国家是一种少见而极端形式的失效国家。在崩溃国家,政治物品通过私人或特定途径而获得。安全等同于强者的统治 。崩溃国家呈现出权威的真空,在这里,国家仅仅成为一个地理名词,成为一个政治体崩溃所形成的黑洞。

简言之,依据洛特伯格的上述区分,弱国家就是提供政治物品能力不足的国家,失效国家指的是政府提供政治物品资格遭受暴力挑战的国家,而崩溃国家则是政治物品完全由私人提供的国家从广义上看,无论是失效国家还是崩溃国家均可被视为某种特殊类型的“弱国家”,另一方面,弱国家、失效同家与崩溃国家在提供政治物品的有效性方面义存在程度之分,它们由此形成了一个连续的谱系。因此,洛特伯格对失效国家的界定具有动态性:一个失效罔家可以因为提供政治物品效力的改善而进步为一个弱国家,也可能因问题的进一步恶化而滑向崩溃国家。正基于此,本文采纳洛特伯格关于失效国家的界定,将其视为弱国家与崩溃国家之间的某种中间状态。

失效国家:全球性问题的肇源地

冷战结束后,由失效国家引发的全球性问题业已成为全球治理中无法同避的严峻问题。正如美国国际开发署(USAID)《2003年白皮书》所指出的,当一国的发展与治理失效时,其后果常常波及整个地区、甚至整个世界:恐怖主义、政治暴力、内战、有组织犯罪、毒品走私、流行疾病、环境危机、难民潮、跨境大规模移民等均要比以前带来更大的破坏性。在全球化时代,失效国家自身的问题很可能会扩散到整个地区、甚至是全球,造成所谓的“坏邻居”现象(bacneighborhoods)。正因如此,彼得·马腾(Peter Mart()n)将失效国家对于全球治理带来的挑战称为“负而的溢出效应”(Negative Spill-over Effects)。失效国家引发的全球性问题纷繁复杂,出于分析的便利,本文将集中关注失效国家对于全球治理带来的主要挑战,包括恐怖主义、武器扩散、流行性疾病、跨国犯罪以及难民潮。

(一)恐怖主义

911事件发生之前,国际社会一般从人道主义角度看待失效国家造成的种种后果,很少将失效国家与安全问题联系在一起。然而,91l事件的发生表明,即便是像阿富汗这样的失效国家也有可能对美国的国家安全造成严重威胁。911事件从根本上改变了国际社会有关失效国家的话语,失效国家与恐怖主义之间的联系迅速为人们所瞩目并占据了各国议事日程的显要位置。

失效国家容易成为滋生恐怖主义的温床。例如,无论是索马里青年党(al-Shabaab)2013年9月制造的肯尼亚购物中心袭击事件,还是尼日利亚博科圣地组织( Boko Haram) 2014年4月制造的女学生绑架案,都与索马里和尼日利亚两国中央政权无法有效控制其领土直接相关失效国家无法为其民众提供充分的就业机会和福利,无力维持国内的安全与基本秩序,无力控制其边界,这些都为恐怖主义的滋生提供了土壤。相关学者的研究似乎验证了这种相关性。马绍尔(Monty Marshall)和戈尔(Ted Curr)等人的研究表明,在1991年至2001年的十年间,恐怖分子主要来自于冲突中的低收入威权国家(low-income authoritarian countries in conflict),大多数美国政府所认定的外国恐怖组织利用弱国和失效国家作为其活动基地。在分析为何非洲大陆成为恐怖主义组织的“天堂”时,费尔德曼( Robert Feldman)指出,“贫穷、不公正、战争、犯罪、武器泛滥、民族仇恨、资源稀缺、疾病、人口过剩以及其他种种问题都将继续侵扰非洲大陆,这会导致众多被剥夺权利的年轻人试图寻求尊严以及寻求摆脱悲惨现状的途径——加入恐怖主义组织便可同时实现这两个目的”。

失效国家与恐怖主义之间的密切联系迫使一些两方国家采取应对措施,而911事件的发生更是成为强大的催化剂。2003年欧盟安全战略( European Security Strategy)将“国家失效”确定为“值得警惕的现象”并明确指出,“失效国家可能会成为欧盟国家主要的安全威胁”。美国领导的全球反恐战争,其首要目标就是防止恐怖分子进入那些管理不善的地区,比如非洲。为此,美国政府提出了“跨撒哈拉反恐伙伴关系”( Trans-Saharan Counterterrorism Partnership),后者是一个多层面、多年度、以打击恐怖主义组织为目的的政府计划。“跨撒哈拉反恐伙伴关系”的主要措施包括:增强区域反恐能力,提升地区安全力量能力并使区域内安全力量之间的合作制度化,推动民主治理,铲除恐怖主义意识形态,强化区域内国家与美国的双边军事联系。“跨撒哈拉反恐伙伴关系”的最终目标是提升区域内各国(包括毛里塔尼亚、马里、乍得、布基纳法索、尼日尔、尼日利亚和塞内加尔)政府的能力,以应对恐怖主义组织对这一地区造成的威胁。

失效国家与恐怖主义之间的联系并不是绝对的:并非所有的失效国家都为恐怖主义问题所困扰,即便在那些滋生恐怖主义活动的失效国家,恐怖主义大都针对国内目标,并没有产生跨国效应。即便如此,失效国家倾向于为恐怖主义组织的产生和兴起提供“便利条件”,这一点却是不争的事实。恐怖主义组织的跨国网络以及恐怖主义活动的扩散效应,都使得国际社会无法对失效国家与恐怖主义之间的联系视而不见。

(二)武器扩散

简言之,失效国家从两个方面加重了全球武器扩散问题。第一,如前所述,失效国家大都面临着内部的武装冲突,这使得它们容易成为武器扩散的目的地和重灾区。第二,由于失效国家无力控制其领土并管控其边界,这使得它们容易成为武器扩散的中转地,从而加重了全球武器扩散问题。

失效国家对于防止核生化武器( Nuclear,Biological and Chemical Weapons)扩散的全球性努力带来了严峻挑战2013年8月,叙利亚政府军在内战中使用化学武器,共造成包括426名儿童在内的1429人遇难,引起国际社会的强烈谴责。这直接促使禁止化学武器组织与国际社会采取坚决行动,全面销毁叙利亚境内的化学武器。同时,根据斯德哥尔摩国际和平研究所的报告,截至2012年10月31日,利比亚与伊拉克政府均没有完全销毁其掌握的化学武器。

失效国家也成为全球防止核扩散努力的阿喀琉斯之踵。在20多年间,巴基斯坦首席核科学家卡迪尔汗( Abdul Qader Khan)偷偷向伊朗、利比亚和北朝鲜等国出卖核技术(包括生产裂变材料的方法以及核武器的设计方案),造成全球防止核扩散努力的极大挫折。这与巴基斯坦政府的监管不力(甚至包庇)是分不开的。同时,失效国家也容易成为世界核材料市场上不受监管的“黑洞”,导致核材料的扩散。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计,2012年,撒哈拉以南非洲同家共生产10700吨铀矿石,占世界总产量的18% 。 由于这些国家的铀矿石全部用于出口,因而它们占世界铀矿石出口的份额还要更高。由于无力控制其领土且大都面临武装叛乱困扰,在失效国家,铀矿石的出口往往得不到政府的有效监管。2005年10月,坦桑尼亚海关在达累斯萨拉姆截获了来自民主刚果的集装箱,其中藏有大量的黄饼(从沥青铀矿巾提取高纯度铀的中间产品),其目的地是伊朗。为了应对铀矿石的非法走私与扩散,国际原子能机构从2010年开始,对来自民主刚果加丹加省的矿石运输车辆施行严格的放射性检查。

由于内部的武装冲突以及国家能力的赢弱,失效国家也容易成为常规武器扩散的中转站与目的地。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计,从2003年到2012年,非洲国家占世界武器进口市场的份额从5%提升到了9%,其中很大一部分进口武器流向了失效国家。在苏丹,根据小型武器调查( Small Arms Survey)的估计,截至2009年12月,大约有270万件小型武器和轻武器在苏丹流通,其中,大约超过三分之二的武器处于官方控制的渠道之外。由于失效国家需要多种渠道获得武器,以应对国内的武装冲突,冈而,它们大都对防止常规武器扩散的国际协定兴趣不大。例如,绝大多数非洲国家都不是《特定常规武器公约》(Certain Conventional WeaponsConvention)的签约国;同时,它们很少向联合圉常规武器登记机构(United Ndtions Register ofConventional Arms)报告本国的武器进出口状况。即便那些签署了相关吲际协定的失效国家,也常常因为国家能力孱弱而无力履行协定的义务。正如布鲁克( Tilman Bruck)指出的,有效的人道主义军备控制( humanitarian arms control)需要有效力的国家,而不仅仪是签署一纸空文。一个明显的事实就是,尽管联合国安理会1992年就对索马里实施武器禁运,但仍有数以万计的小型武器流入索马里,进一步恶化了索马里局势。这与索马里当局无力控制其边界的现实是分不开的、.在失效同家,国家与非国家行为体均拥有获得武器的强大动机,但与此同时,固家却没自‘能力控制非法的武器流通和交易,这就使得失效国家成为式器扩散问题上的一大“黑洞”。

(三)流行性疾病

由于无力履行最基本的公共卫生职能,失效国家往往会成为流行性疾病的肇源地和重灾区,考虑到流行性疾病跨国传播的性质,这极有可能导致全球性的后果。例如,由于政府无力推行全国性的免疫计划,导致小儿麻痹症2005年在尼日利亚又死灰复燃,并迅速蔓延到众多非洲国家和中东国家。正如贝尔( Clive Bell)与刘易斯(Maureen Lewis)所指出的,“失效国家或失效中的国家无力或没有意愿为其公民提供最基本的公共卫生职能……这使得世界其他国家也处于危险之中”。

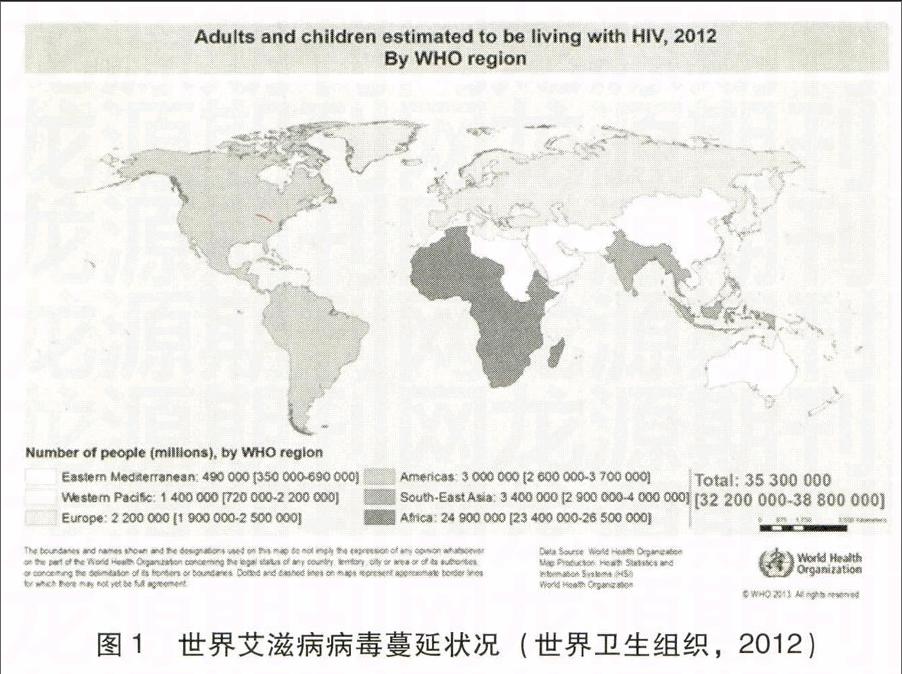

撒哈拉以南非洲地区是失效国家的汇集地,这使其成为各种流行性疾病的重灾区。撒哈拉以南非洲仅占世界人口的10%,但是却拥有世界上90%的疟疾患者。根据世界卫生组织的估计,2012年全球大约有3520万艾滋病毒携带者,其中69%来自于撒哈拉以南地区。在撒哈拉以南非洲,成人中艾滋病携带者的比例超过了5%。在民主刚果东部,国家机器的崩溃与难民潮、武装叛乱以及流行性疾病的爆发几乎同时发生。

埃博拉病毒是失效国家带来的另一全球性挑战。埃博拉病毒最早出现在苏丹和民主刚果,它是一种致命的传染性疾病,由于没有现成的治疗方案和疫苗,其死亡率高达90%。埃博拉病毒主要发生在中非和西非的热带雨林地区,该病毒源于人类与动物的接触,由于能够通过人际传播,这使得它极具危险性。2014年2月,埃博拉病毒在几内亚爆发,并迅速蔓延到临近的利比里亚和塞拉利昂。根据世界卫生组织的统计,截至2014年9月7日,西非国家共确认4366个埃博拉病毒感染病例,其中死亡2218人。这是埃博拉病毒历史上最大一次爆发。阻止埃博拉病毒蔓延的关键在于将感染者隔离,然而,对于大部分失效国家而言,这几乎是无法完成的任务。

公共卫生体系的崩溃以及国家能力的不足,使得失效国家容易成为流行性疾病的肇源地和重灾区。在全球化时代,失效国家往往会成为解决全球性问题上的“短板”,这一点在流行性疾病防治方面表现的最为明显。

(四)有组织犯罪

在《即将到来的无政府状态》一文中,罗伯特.卡普兰( Robert D.Kaplan)曾对西非国家在冷战后成为有组织犯罪的滋生地表示绝望:“西非正在成为世界范围内的人口、环境和社会压力的象征,在那里,犯罪导致的无政府状态成为真正的‘战略性危险。疾病、人口爆炸、无所不在的犯罪、资源稀缺、难民潮、民族国家和国际边界日益遭到侵蚀、私人武装、安全公司和国际贩毒集团被赋予权力,所有这一切都在西非可以看到。”

跨国有组织犯罪与失效国家之间存在一种寄生关系。失效国家的边境管理疏松、治理不善、贫困泛滥、腐败猖獗,这些都为跨国犯罪和有组织犯罪提供了便利条件。根据联合国毒品与犯罪办公室( UN Office on Drugs and Crime,UNODC)的报告,由于治理不善,非洲近些年来已经成为“生产和中转一系列菲法商品的渠道,包括毒品、武器、矿产品与石油、木材、野生动物和人口”。例如,根据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏( Michel Camdessus)的估计,洗钱占每年世界总GDP的2%-5%,数额在8000亿美元到2万亿美元之间,其中失效中家难逃其咎。

全球每年的毒品贸易额估计为3000亿美元-5000亿美元之间,失效国家占据了其中很大的份额。根据保罗·科利尔( Paul Collier)的统计,“全球95%的致瘾麻醉品都源于冲突国家这里的原因不言自明:冲突导致一些地方不受政府的控制,这就为非法活动提供了便利”。 在西非,每年有价值高达10亿美元的毒品流向欧洲,西非现已成为拉美毒品向欧洲走私的中转站。此外,假药、有毒废物、偷窃的自然资源(尤其是石油)、遭贩卖的人口也都以西非为中转站,流向世界其他地区、阿富汗是世界上最大的鸦片和海洛因产地,根据联合国毒品与犯罪办公室的统汁,阿富汗每年出口走私的鸦片产量为900吨,海洛因375吨。这些毒品的市场价值高达650亿美元,满足了世界范围内1500万瘾君子的需要,每年导致大约10万人死亡。同样,缅甸北部的毒品贸易也与贩卖人口集团与缅甸政府无力控制其领土息息相关。

有组织犯罪代表了特定社会中非正式权力(informal power)的兴盛一般而言,正式的国家权力与有组织犯罪之间存在一种“此消彼长”的关系。正式的国家权力越是强有力,有组织犯罪的生存空间便越小,反之亦然。在失效国家,正式国家权力的赢弱为有组织犯罪提供了最大的生存空间,而在全球化进程日益加速的今天,这些有组织犯罪活动逐步跨越国家边界,具有了跨国性影响,进而成为突出的全球性问题。

(五)难民潮

受困于国家能力的赢弱以及国内的武装冲突,失效国家导致了大规模的难民潮,后者对全球治理造成了严峻挑战。根据联合国难民署(UNHCR)的统计,截至2013年底,全球有5120万因迫害、冲突、暴力或违反人权而流离失所的人,其中有1670万是难民,3330万是国内流离失所的人(internally displaced persons),此外还有大约120万是庇护寻求者这是有相关统汁以来的最高记录。同时,全世界超过53%的难民来自于三个失效国家,即阿富汗(256万)、叙利亚(247万)与索马里(112万)。

失效国家内部的武装冲突成为导致大规模难民潮的首要原因。在《即将到来的无政府状态》一文中,卡普兰曾经描述了武装冲突在西非导致了跨区域的难民潮:“战争使得40万塞拉得昂人成为内部难民,另有28万塞拉利昂人逃到了临近的几内亚,10万人逃到了利比里亚,同时也有40万利比里亚人逃到了塞拉利昂……60万利比里亚人逃到几内亚,另有25万利比里亚人逃往象牙海岸。大规模的难民潮使得这四个国家之间的边界基本上失去了意义。”

根据联合国难民署的统计,2013年,叙利亚冲突已导致220万人逃亡埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩和土耳其等国;2013年,马里内战迫使大约31.4万马里难民逃往毛里塔尼业;中非共和国的暴力导致80万人流离失所,其中超过8.8万人逃往周边国家;2013年,民主刚果战火重燃,导致大量难民逃往乌干达、卢旺达与布伦迪。在撒哈拉以南非洲,难民人数连续四年增长,2013年达到290万人。

在失效国家,导致大规模难民潮的另一原因就是治理失效(governance failure) 例如,在2000-2010年间,大约有超过200万津巴布韦人逃往南非,其直接原因正是由于津巴布韦总统穆加贝(Roben Mugabe)灾难性的政治和经济政策。难民问题与所在国的治理质量直接相关,在那些治理不善的国家,民众得以生存的唯一途径就是离开这个国家。正如联合国难民事务高级专员古特雷斯( Antonio Guterres)所言,“我们看到了持续战争所导致的巨大成本。时至今日,和平仍旧处于最缺失的状态。人道主义援助能够缓解问题,但是政治解决方案是最为需要的。没有它,冲突及其导致的灾难就将继续”。

总之,由失效国家导致的难民潮已经成为极为紧迫的全球性问题,迫切需要国际社会有效的回应:联合国1951年就通过了《关于难民地位的公约》(United Nations Convention Relating to theStatus of Refugees),但其对于应对现今的难民潮问题是远远不够的。例如,根据联合国《关于难民地位的公约》等文件,所谓“难民”必须同时满足下述三个条件:1)居住在其母国或传统居住区之外;2)有充分的理由担心受到迫害,这些理由包括他们的种族、宗教、民族、在特定社会群体的成员资格或政治观点;3)出于对迫害的恐惧,无力或不愿接受其母国的保护或回到其母国。然而,如前所述,在失效国家,导致绝大多数难民流离失所的并非是迫害,而是国家无力或不愿保证他们的基本权利。因此,在应对失效国家导致的难民潮问题上,国际社会亟需根据新的现实对已有国际法予以调整,以增强应对难民问题的针对性和效力。

应对失效国家:寻求新思维

失效国家所导致的全球性问题业已成为全球治理中无法回避的挑战,针对失效国家的全球行动已经刻不容缓。然而,现今国际社会应对失效国家的措施却因效力低下而为人所诟病,在实践中,有些措施甚至导致了一些非本意后果。

如前所述,失效国家现已成为全球性问题的重要肇源地,除非得到国际社会的有效应对,否则,失效国家将成为全球治理难以逾越的鸿沟。然而,与失效国家导致的全球性问题的紧迫性相比,国际社会相应的应对措施总体看来却是乏力的。简言之,在应对失效国家方面,国际社会现有的应对措施面临以下突出问题。

首先,缺乏有效性。以国际援助为例。根据萨尔斯( Jeffrey Sachs)的统计,2002年,针对发展中国家的国际援助总额大约为760亿美元,其中有60亿美元是债务削减,有110亿美元被发展中国家用于还债,有160亿美元流向了中等收入国家,只有剩余的430亿美元流向了发展中国家——其中,仅有120亿美元资金以预算资助( budget support)的形式被用于满足这些国家最基本的需求。即便是那些最后流向失效国家的国际援助,也因援助方的一些人为限制,往往实施效力不佳。例如,美国法律规定,美国对外援助的食品必须从美国国内购买,然而,这往往导致援助金额的一半被消耗在高昂的运输成本上。此举很大程度上是为了迎合美国国内强大的农业利益集团,但这却是以降低援助效力为代价的。在民主刚果,2003年人均国际援助水平达到了101美元,但是其中很大一部分援助金额被用于选举。选举本身无疑是重要的,但是在民主刚果、普通民众显然面临着更为重要的基本生存问题。

此外,国际援助效力不佳的另一重要原因就是受援国对于援助的不当使用。根据科利尔的统计,在对非国际援助中,大约有11%的资金被非洲国家用于军费开支,这就导致非洲国家军费开支大约40%来自于国际援助。这种有效性不足同样体现在国际军事干预上。例如,2014年以来,极端宗教势力占领了伊拉克大半国土;在阿富汗,总统选举的僵局直接威胁着阿富汗的政治转型进程。这些例子表明,美国主导的伊拉克战争和阿富汗战争难以根除上述两个社会的深层次问题,并未达到预期的效果。

其次,缺乏协调性。如前所述,失效国家导致的全球性问题呼唤全球性的应对方式。然而,在实践中,不仅各个国家在应对失效国家方面“投入”不一,而且不同的应对措施之间常常相互抵消,彼此缺乏协调。例如,西方各国在对非洲军事干预方面存在很明显的“选择性”。英国倾向于对前英属非洲殖民地进行干预(比如塞拉利昂),而法国的军事干预则集中于前法属殖民地(比如乍得与中非共和国)。协调性的缺乏也是联合国维和部队为人所诟病的一大问题。各国均希望将自己的维和部队派往相对“安全”的地区(比如东帝汶),这也是为何东帝汶有着全世界最高的维和部队与当地人比率的原因所在。然而,在那些较为“危险”的地区,维和部队大都不愿意介入冲突,难以履行使命。例如,在波黑战争中,荷兰维和部队眼睁睁看着7000多名穆斯林民众在斯雷布雷尼察( Srehrenica)惨遭屠杀而无所作为。同时,由于缺乏旧家间协调,一国的干预措施常常受其国内政治的过分影响,这直接弱化了干预措施的效力与可持续性。1992年,在遭受黑鹰直升机被击落以及18名美军士兵阵亡的打击后,美国匆忙从索马里撤军。这不仅导致对索马里的干预努力前功尽弃,而且迫于国内反对军事干预的社会压力,美国政府对1993-1994年发生在布伦迪和卢旺达的种族灭绝事件没能做出及时干预。

在国际援助方面,缺乏协调性的问题同样十分明显。例如,近年来,两方国家与新兴大国在国际援助方面的一大分歧就是所谓的“政策条件性”(policy conditionality)。出于提升援助有效性的考虑,西方国家倾向于在提供援助时附加一些条件(比如经济结构调整、民主化改革等),然而,一些新兴国家(比如中国)倾向于不附加任何条件的国际援助。分歧的直接结果就是国际援助效力的下降以及相互抵消。即便在援助国内部,由于缺乏协调性,其他部门的政策常常会抵消援助的效力。例如,西方各国与国际机构对受援国提出了各种附加条件,其中之一就是所谓的“结构调整”计划( structural adjustment)。“结构调整”计划的一大内容就是要求受援国取消国内的价格保护与补贴,放开市场。然而,与此同时,两方各国却保持着对本国农业部门的高额补贴,这导致受援国的农业产品(对于很多失效国家而言,这是最为重要的出口产品)很难进入西方市场。“结构调整”计划的直接目的是为了推动受援国的经济增长,然而,西方国家贸易部门对于本国农产品市场的保护却使得这个目的难以实现。

再次,缺乏针对性。失效国家各自的国内状况不一,因此,很难找到一种适用于所有,失效国家的应对方案一然而,在实践中,失效国家的多样性却往往遭到忽视,这导致相应的干预措施缺乏针对性,甚至导致一些非本意的后果。冷战结束后,西方国家在非洲大力推进民主选举,但其结果往往适得其反。 贝茨( Robert Bates)指出,竞争性选举弱化了非洲各国统治者对未来的预期,加深了他们的不安全感,从而使得他们更倾向于选择“掠夺”,这成为世纪末非洲涌现出众多失效国家的重要原因。科利尔的研究表明,竞争性选举在“全球最底层10亿人所在社会”( the b0ttom hillion societv)的推行并没能降低政治暴力,这是因为,在这些地方,民主选举既没能带来责任性,也没能带来合法性。在这些国家,选举获胜者的权力不受制约,这使得他们有充分的手段操控选举过程。同时,以部族或宗教为基础的“认同政治”( identity politics)的盛行,也使得当选者没有动机对选民负责,因为决定选举结果的不是政策质量,而是他所代表的部族或教派力量的强弱.根据科利尔的统汁,在经合国家,执政者再次当选的几率为45%,而在最底层的10亿人所在的国家,执政者再次当选的几率高达74%。正因如此,科利尔认为,这些她方的竞争性选举并非代表了真正的民主,而是“民主狂躁症”(dlemocrazv)的表现。“我们很大程度上低估了推行民主的难度并注重民主的不恰当方面,即过分关注民主的形式而不是那些至关重要的基础条件一我认为,在那些不存在民主基础条件的地方,创建一个民主的假象很有可能挫败民主责任性而非是推进它。”

“缺乏针对性”的问题同样体现在国际援助方面。通过对比两个时间段(1990年代术期与1980年代早期)受援围制造业与国民生产总值的比率与其接受的援助与GDP的比率,拉格拉迈·拉詹(Raghuram Rajan)等人发现,一国接受的援助越多,其制造业的规模便越小援助相对于GDP的比率增加一个百分点,则制造业在其GDP中的份额便会降低0.2-0.3个百分点。 不仅如此,国际援助还有可能对受援国的治理带来负面影响。“援助鼓满了政府的钱袋,这使得政府无需向公民解释自己的行为,进而削弱了其将国家治理好的动机。尤其是,政府可能会抛弃自己在遵循法治、确保司法的可预测性与协议的执行、以及限制腐败方面的责任。由于缺乏对受援国社会结构、历史、文化的充分了解,一些国际组织和西方同家附加在援助上的政策条件导致了一些非本意的后果。例如,在科特迪瓦,国际货币基金组织主导的经济结构调整的主要内容是货币贬值与削减政府补贴。由于科特迪瓦的出口农业主要由邻国布基纳法索移民控制,货币贬值便为布基纳法索移民带来了出口优势,但普通科特迪瓦人却不得不忍受高通胀的代价 经济结构调整的一个非本意后果就是,进一步加重了科特迪瓦人与布基纳法索移民之间的矛盾与冲突,导致科特迪瓦社会排外情绪强烈。1993年12月,博瓦尼(H0uphouet-Boigny)总统去世后,科特迪瓦局势立即陷入不稳定之中并于1999年发生了第一次政变。除此此外,国际援助还有可能降低受援国政治精英推进改革的动力,同时,国际援助机构的存在还在一些国家导致了与所在国政府平行的“平行机构”的产生,加重了所在国政府人才短缺的问题——所有这些均是国际援助为发展领域所公认的弊病。

因此,在应对失效国家方面,国际社会现有措施的效力仍有很大的提升必要与改善空间。与此同时,现有应对措施的效力低下也表明,国际社会针对失效国家的思维方式已难以有效应对失效国家对全球治理所造成的严峻挑战。因此,应对失效国家,迫切需要“新思维”。提出一个应对失效国家的宏观策略既非笔者意图所在,也非笔者能力所及。相反,笔者将提出“新思维”所必须面对的三大突出问题,以期抛砖引玉,引发学界同仁的持续关注和后续研究。

首先,在应对失效国家方面,国际社会必须明确自身的定位与干预范围。失效国家的深层次问题源于其自身社会内部,因此,根本性的变革动力和解决方案最终只能源于失效国家自身。国际社会现有的干预方式往往带来一些非本意的后果(如前文所提到的“平行机构”问题),究其原因,就在于相关国际行为体没能明确自身的定位与干预范围。进而言之,在应对失效国家方面,国际社会应当将自身定位为改变的“推动者”与“协助者”,而非“领导者”与"实施者”。一个简单的原因就是,作为外来者,同际行为体对于失效国家社会结构与文化传统的了解远远不及其本国行为体。这方面的一个惨痛教训就是,在美国军事干预结束十多年后,阿富汗与伊拉克的国家重建仍旧困难重重。正如科利尔指出的,国际社会应当做的,是为失效国家的改革者提供支持和便利条件,而不是越俎代庖。应当看到,一些国际援助机构已经意识到化自身定位的问题,并开始调整其援助策略。例如,英国际发展部( DFID)就意识到,国家构建是一个国家性的过程(national process),它是国家与社会关系的产物,它或许要受到一系列外部力量的影响(包括贸易、媒体以及援助),但其动力主要源于国家内部。

其次,针对失效国家的国际干预必须以被干预国家的实际状况为基本出发点。—方面,这意味着国际干预必须以缓解和解决失效国家的实际问题为其基本目标,不应有除此之外的其他目标 实践表明,耶些掺杂了其他目的的国际干预努力大多效力不佳,美国法律有关“对外援助食品必须从美国国内购买”的规定就是很好的例子。另一方面,这也意味着,国际社会必须加强对各个失效国家具体情况的理解,做好调研和知识储备工作,以提升国际干预的针对性。如前所述,失效国家的多样性意味着国际社会无法采取统一的应对方案 越来越多的证据表明,只有基于对特定失效国家的充分了解,相应的同际干预才能具有针对性和效力 例如,尽管许多失效国家的农民已无力以市场价格购买化肥,但是,世界银行仍旧敦促这些国家的政府取消对化肥的补贴,以削减公共开支。但是,一些国家的政府抵制了世界银行的压力,反而取得了很好的政策效果。例如,马拉维政府通过加大对化肥与种子的补贴,使得马拉维玉米产量从2005年的120万吨剧增到2007年的340万吨,马拉维一跃从粮食进口国变为出口国。而在2005年,马拉维1300万人口中有500万人还需要紧急国际粮食援助。增强国际干预的针对性也得到越来越多国际援助机构的认可。例如,在2007年国际援助高层论坛上,经合组织发展援助委员会(Development Assistance Committee,OECD)就明确提出“要将国家背景作为援助的出发点”。

最后,针对失效国家的国际干预应当考虑“国家”之外的其他选择:如前所述,现今针对失效国家的国际干预,大体均以“重建国家”为其最终目标。然而,在很多失效国家,根本的问题并非是“国家的失效”,而在于“从来就没有国家”。在非洲,现代国家基本上是本土的政治统治传统与殖民统治结构之间的嫁接,然而,无论从空间上还是时间上看,这种嫁接都是不成功的。从空间上,非洲大陆被划分为不同的殖民领土,有些与前殖民时期的国家相一致(例如卢旺达与莱索托),有些是一些核心国家或是一群国家被整合到一个大的集合体中(例如加纳与乌干达),有些则出现在国家传统赢弱或根本不存在国家传统的地方(例如民主刚果)因而,新生的非洲国家大都社会基础薄弱,这正是它们所面临的结构性问题。如科利尔指出的,一方面,这些国家太大而无法成为民族,另一方面,它们又太小而无法成为国家,说它们太大,是因为它们缺乏集体行动所需的凝聚力;说它们太小,是因为它们缺乏有效生产公共物品所需的规模。

从某种程度上讲,现今以民族国家为基础的国际法律框架抑制了国际社会有效应对国家失败问题。例如,尽管1992年索马里已经陷入了明显的崩溃之中,但是,当时没有任何人严肃地考虑过“托管”或其他的方式,所有人继续将索马里看作是拥有主权的民族国家。事实上,联合同安理会的决议是由索马里前首相提出的,所以,联合同和各国政府能够假装认为,是索马里政府要求外国部队干预的——尽管这个政府早已不复存在了。现代民族国家的出现历史很短,并且它也并非是唯一有效的社会组织形式,这就意味着,国际社会对于国家失效的本能反应或许存在方向性的错误。正如布鲁克斯( Rosa Brooks)指出的,如果作为社会组织形式的国家不再具有适应性,或者说,它从来就没有适应性,那么,在所谓的“失效国家”构建或重建传统的国家结构就没有任何意义了。对于某些社会而言,“国家是否是一种合适的社会组织方式”并非是一个无需回答的问题。针对失效国家的国际干预应当考虑“国家”之外的其他选择。近年来,国际学术界有关“共享主权”( share sovereignty)与“新托管制”(new trusteeship)问题的讨论就代表了这样的努力方向。