文言话语霸权遮蔽下的中国古代白话文学

2015-11-05曾诣曹顺庆

曾诣 曹顺庆

摘要:一切历史都是话语权斗争和掌控的历史,中国古代文学史的演变便清楚地体现着文言话语霸权对于白话语的压抑。正是在这种影响下,诸如“白话诗派”、白话小说等中国古代白话文学呈现出畸形的发展样态。而从话语斗争的层面重新考察中国古代白话文学的发展,不仅能够解释清楚文学史上的众多谜团,更能对中国古代文学史作出相应的反思,完善自身对于中国文化的认识。

关键词:文言;白话;话语霸权;白话文学;中国古代文学史

中图分类号:1206.5 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2015)01-0080-06

一、引言

“两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么.一个忽飞还。剩下那一个,孤单怪可怜:也无心上天,天上太孤单。”“猪吃死人肉,人吃死猪肠。猪不嫌人臭,人反道猪香。猪死抛水内,人死掘土藏。彼此莫相瞰,莲花生沸汤。”上述两篇诗作。第一首是大家都熟知的胡适的《蝴蝶》,另一首则是近年来逐渐被世人所了解的唐代诗人寒山的《猪吃死人肉》。可以说,这两首诗的语言风格非常相似,都属于十分口语化的“白话”。而得出这样的论断,不禁使人大为吃惊:难道白话诗歌不是五四新文化运动之后才产生的吗?其实,这种观点是大错特错的!

古代的中国一直存在着文言一白话两套系统.这是汉语语言体系的两种形态,分别作为古代的书面语和口头语而被使用。这种现象不仅在中国出现,在全世界范围内也有类似的情况。如中世纪的欧洲,拉丁语就是其书面语,而但丁的著作《论俗语》则是专门提出文学应当使用口头语(白话)。又如印度,他们古代的书面语是梵文,而到了14世纪的时候,印度开始倡导文学使用方言,如孟加拉语、印地语等等各地方方言俗语(白话),这些都可以算作古代印度的口头语。所以说,作为中国古代重要的一套语言系统,白话的使用和相应的白话文学的发展都是真真切切的事实。那么,既然中国自古就有白话,为什么我们古代文学的研究者们没有注意到一直发展着的白话文学呢?为什么大家会错误地以为白话诗歌是五四新文化运动之后才出现的呢?为什么诸如寒山诗等中国古代白话诗歌领域的研究热潮是由美国等外国研究者率先掀起的呢?笔者认为,这一切问题的根本在于中国古代的“文言话语霸权”。

传统史观认为,一切历史都是事实。也就是说,所有的历史基本上是可信的。而随着西方新历史主义“一切历史都是当代史”的论断横空出世.历史便由信史变成了人们阐释的产物。可以说,新历史主义标识出历史客观性之外的主观性是一大进步,但是主客交融的阐释存在着极大的随意性.这又将历史引向了另外一种极端。所以,呈现在我们面前的历史不可能是真正的事实,当然也不会全然是阐释的产物。那么,历史到底是什么?笔者在总结前人学术资源的基础上,创造性地提出了一种更为确切的论断:“一切历史都是话语权斗争和掌控的历史。”而所谓的“话语”,则并非指一般意义上的语言或谈话,而是借用当代的话语分析理论,专指文化意义建构的法则,这些法则是指在一定文化传统、社会历史和文化背景下所形成的思维、表达、沟通与解读等方面的基本规则,是意义的建构方式和交流与创立知识的方式。这种话语大致可分为话语解读方式、意义建构方式、话语表述方式和交流方式等等。因此,掌握话语权,就意味着控制了建构特定文化的规则,就代表了真理、代表了权威.就可以依照某种意愿压制其它话语。

那么。接续上文的讨论,中国古代文学史可以说就是不同话语权不断斗争的产物,而文言话语和白话话语的斗争则是其核心的部分。其实,文言和白话并不是天然就对立的两套系统,其真正的分野是从西汉开始的。随着“罢黜百家,独尊儒术”的提出.儒家体系构筑起了强大的话语霸权,这对中国传统文化的发展有着极强的主导作用。文化霸权必然会体现在知识垄断的层面,而对于语言的垄断更是重中之重。因此,在儒家话语霸权影响下出现的文言话语霸权就成为了中国传统文学的主流。胜者为王败者寇,话语斗争在确立某种话语霸权的同时,就必然会遮蔽掉其它并存的话语。因此,作为主流的话语,文言文及文言文学的发展脉络是清晰和凸显的。但是,作为弱势的白话话语,其源远流长的发展脉络则被有意无意地遮蔽住了。而在这种“文强白弱”的局面下,现存的中国古代文学史也就变得残缺不全,不仅得出的某些论断有失偏颇,而且也出现了许多令人疑惑的“哥德巴赫猜想”,如唐代兴起的“白话诗派”其诗人身份和流传的问题,又如白话小说的作者考据问题。下面笔者将就上述困惑,从文言话语霸权的层面尝试做出解释,以期对残缺的中国古代文学史作一些反思。

二、白话诗派

二战以后,美国掀起了一场以“垮掉的一代”为代表的反文化运动。那时候精神家园失守的美国青年一代倍感迷茫,纷纷将目光投向了经由日本传到美国的中国唐代诗人寒山的作品上。可以说,如果不是美国“垮掉的一代”如此高度关注寒山的诗作,中国的学界或许还需要很长一段时间才会将注意力聚焦到这位早已被淹没于文学主流中的诗人身上。而随着国内学者项楚先生等人对相关材料和成果的整理与研究,中国古代文学发展进程中一直未被发现的“白话诗派”逐渐浮出历史水面。

并非中国古代文学中出现的所有白话诗作都属于“白话诗派”。“白话诗派实际上就是佛教诗派,或者说是‘禅的诗派。它以通俗语言创作,采用偈颂体,其作者基本为在家居士或出尘僧侣,其渊源、成立、发展、兴盛和衰落,与禅学及禅宗保持着某种同步关系。由南北朝时期的禅学而产生了初期佛教白话诗,到初唐时期‘王梵志诗汇合了许多无名作者的白话诗,‘白话诗派便正式确立了。从慧能的禅宗南宗兴起之后,随着禅宗势力的日益扩展,许多禅师创作了大量标示着个性宗风的偈颂,‘白话诗派不但完成了向南宗禅的转型,而且进入了全盛时期。这种繁荣一直延续到晚唐五代。”到北宋时期,“白话诗派”才逐渐走向衰微。上面所提及的王梵志和寒山就是这一诗派的重要代表诗人。那么,如此源远流长、兴盛发展的“白话诗派”为什么没有像“山水田园诗派”、“边塞诗派”等其它唐代诗派那样为人所熟知?为什么相当长一段时间内,国内众多研究中国古代文学史的学者会对这样一个重要的板块几乎一无所知?归根结底,这都是深受中国古代文言话语霸权的影响。这样一种话语遮蔽,使得“白话诗派”于文学发展进程中“被消失”,直接导致了国内文学史研究中其地位的边缘化。而且,由于“白话诗派”处于强大的文言话语霸权主导下,所以在其历史沿革中留下了许多令人费解的“哥德巴赫猜想”。

首先是“白话诗派”的诗人身份问题。正如上文所述,“白话诗派”的发展上启南北朝时期,下至北宋年间。不仅延续的时间很长,而且聚集了庞大的创作队伍。除了代表诗人王梵志、寒山、庞居士、拾得等人以外,还有早期的诗人宝志、傅大士等人,以及队伍庞大的禅宗南宗的开创者慧能及其弟子们、禅宗北宗神秀及其徒众们等等。可以说,这是一股毫不逊色于其它诗歌派别的创作力量。但是,在我们熟悉杜甫的身世、了解王维的生平的同时,却对这些“白话诗派”诗人的出身知之甚少。从已有的材料分析,这些关于“白话诗派”诗人经历的记载要么萦绕着浓厚的神秘色彩,要么就是只言片语模糊不清,历来学界对其人其事都难有定论。

直接开创了唐代“白话诗派”的诗人王梵志,其身世至今仍是中国文学史上的一个谜团。据晚唐时期的冯翊子(严子休)所撰的《桂苑丛谈·史遗》记载:“王梵志,卫州黎阳人也。黎阳城东十五里有王德祖者,当隋之时,家有林檎树,生瘿大如斗。经三年,其瘿朽烂。德祖见之,乃撤其皮.遂见一孩儿,抱胎而出,因收养之。至七岁能语,问曰:‘谁人育我?及问姓名。德祖具以实告:‘因林木而生,曰梵天(后改日志);我家长育,可姓王也。作诗讽人,甚有义旨,盖菩萨示化也。”

从上述文字中的“因林木而生”、“盖菩萨示化也”等等字句,我们可以明显地感受到中国古代常见的为有名望之人物冠以传奇出身的传统。但是,王梵志这个所谓“树瘿生婴”的神话传说在《吕氏春秋》中关于伊尹的记载中出现过,在《艺文类聚》中对于孔子的描述里也出现过。所以说,这样一种在各类文献中比比皆是的说法不仅很难让人以之为信,更不能将其视作对诗人身份的有效记录。因此,王梵志的身世一直以来都只是一个“大众”传说式的存在。

与此相似,关于唐代白话诗人寒山的生平经历,其相关记载也是颇为模糊的。像《太平广记》卷第五十五《寒山子》引《仙传拾遗》所云:“寒山子者,不知其名氏。大历中,隐居天台翠屏山。其山深邃,当暑有雪,亦名寒岩,因自号寒山子。好为诗,每得一篇一句,辄题于树间石上。有好事者,随而录之,凡三百余首,多述山林幽隐之兴,或讥讽时态,能警励流俗。桐柏徵君徐灵府,序而集之,分为三卷,行于人间。十余年忽不复见。咸通十二年,毗陵道士李褐,性褊急,好凌侮人。忽有贫士诣褐乞食,褐不之与,加以叱责。贫者唯唯而去。数日,有白马从白衣者六七人诣褐,褐礼接之。因问褐曰:‘颇相记乎?褐视其状貌。乃前之贫士也。逡巡欲谢之,惭未发言。忽语褐日:‘子修道未知其门。而好凌人侮俗,何道可冀?子颇知有寒山子邪?答曰:‘知。曰:‘即吾是矣。吾始谓汝可教,今不可也。修生之道,除嗜去欲,啬神抱和,所以无累也;内抑其心,外检其身,所以无过也;先人后己,知柔守谦,所以安身也;善推于人,不善归诸身,所以积德也;功不在大,立之无怠,过不在大,去而不贰,所以积功也。然后内行充而外丹至,可以冀道于仿佛耳。子之三毒未剪,以冠簪为饰,可谓虎豹之鞟,而犬豕之质也。出门乘马而去,竞不复见。”可以说,《太平广记》中关于寒山狂放不羁、仙风道骨的记载充满了传奇的色调,其引文出处的文献名称“仙传拾遗”就能很好地说明这一问题。

通过笔者引用的两个例子,我们不难看出在探讨“白话诗派”诗人们的身份问题时,我们经常面临尴尬的境地。即使是像王梵志这样极具代表性且在当时也颇有名气的白话诗人,像寒山这样尤为重要且在后世影响深广的白话诗人,其生平依旧让人捉摸不透,引发学者的不同猜想。所以,对于创作队伍庞大的白话诗派,其他名气稍小的诗人情况就更不容乐观了,无名诗作、托名诗作广泛存在。如我们常说的“王梵志诗”,实际上是包括了从初唐(以及更早)直到宋初相当长一段时期内,许多无名白话诗人的作品。所以,相比照于此类问题并不突出的中国古代文学史中其它主流诗派。可以说,“白话诗派”在诗人身份方面所遭遇的尴尬境遇恰恰反映了中国古代文言话语霸权对于白话话语的压抑。

另外,“白话诗派”的流传问题也十分突出地体现出了中国古代的文言话语霸权问题。“白话诗派”作为一个佛教诗派,不仅成为了众多文人墨客创作时的一种灵感来源,更是民间信仰的重要载体。无论是创作队伍的规模,还是相关作品的数量,又或是民间受众的基础,这一诗派在南北朝至北宋的整个发展期内应该是得到了广泛的流布的。但是,由于“白话诗派”一直处于文言话语霸权的阴影下,一直难以在主流文坛中占有一席之地。所以在历史的浪涛中,“白话诗派”的大量诗作相继失传,再难为后人道也。下面,笔者仍旧以王梵志和寒山这两大诗人为例来具体讨论这一问题。

正如上文提到的有关王梵志“瘿树生婴”的身份传说,虽然迷雾萦绕,但也从一个侧面反映出了王梵志在唐代民间是十分出名的,不然也不会有诸如此类的神话流行于世。而论及其诗作,虽然王梵志的白话诗涵盖了包括其本人在内的众多其他无名诗人的作品,但是“王梵志诗”的成就和影响还是十分突出的。王梵志诗在唐代受到广大僧侣人士的欢迎,诗话提到它,高僧引用它,在民间更是不胫而走、传诵一时。而且,王梵志诗在唐代就已远播海外,在日本平安朝滕原佐世于公元850年前后所编的《日本国见在书目》中便有收录。降及宋代,王梵志诗受到文人的偏爱,许多笔记中都有相关记载。其犀利泼辣的诗风深得黄庭坚的欣赏,对于形成宋诗重视理趣的特色也不无作用。但是,这样一批重要的诗作,流传到明代的时候就已基本失传,以至清代敕编的《全唐诗》只字未录。如果不是上世纪初人们在敦煌藏经洞内发现了30余个写卷.恐怕大量的王梵志诗仍处在历史的尘封之中。而当我们重新回顾这些诗歌的流传过程,不难发现这期间的话语权问题。《诗经》中的作品比王梵志诗的年代更为久远,与王梵志诗同时代的许多其它唐诗作品也得到了很好地保存,并且在中国传统的“诗文正统论”影响下,诗歌的命运应该更为乐观。那么.为什么在相当长一段时期内广泛传布,深受人们喜欢且数量庞大的王梵志诗会陷入失传的境地?一言以蔽之,文言话语霸权。《诗经》虽是先秦时期的作品,但是因为它得到了文言话语霸权的保护,所以经久不衰。唐代众多诗歌虽与王梵志诗同期出现,但是因为它们属于文言话语的体系,所以千古传唱、妇孺皆知。作为白话话语的一种文学体现,即使数量庞大、受众基础坚实、影响深广,王梵志诗依旧注定会被文言话语所淹没。

相较于王梵志诗而言,寒山的诗歌虽然在当时没有那么大的影响,但是其流传的情况也很能说明文言话语对白话话语的霸权。寒山的诗歌主要在禅林中流传,虽然在宋代的时候,苏轼、王安石、黄庭坚、陆游和朱熹等大文人对其诗作有所提及,但是一直没有进入主流的文学潮流中。然而,墙内开花墙外香。寒山的诗作自东传日本以后,一直受到日本文坛的重视和推崇。到了二十世纪中叶,寒山的诗歌在美国等地掀起了一股热潮,成为了“垮掉的一代”的精神寄托。可以说,寒山的诗歌虽然有着不同于王梵志诗的流传经历,但是也同样反映出了文言话语霸权对白话诗歌的压抑。寒山的诗歌能够得到那么多大文人的关注,并且在海外得到如此积极的响应,说明其诗作具有相当的文学美感和丰富的内涵。所以,寒山在中国古代文学史中长期的缺席,只能归因于话语权的问题。

综上所述,曾一度繁荣的“白话诗派”是中国古代文学史中精彩纷呈且不可或缺的一部分。但是.无论是其诗人身份问题还是作品流传情况,都深受中国古代文言话语霸权的影响。所以,我们要清醒地意识到中国古代文学史中文言和白话之间的话语权斗争.要尽可能地还原文学发展流变的真容。可以说,无论从纵向考察其作为衔接中国古代白话文学发展脉络之重要一环的作用,还是从横向观照其与其它诗派的相互影响,我们都应该为“白话诗派”正名。

三、白话小说

中国的小说传统可谓源远流长,学界一般将古代的小说分为文言小说和白话小说两大类。这两条小说发展脉络一直并行发展,而且彼此影响渗透,共同展现出中国传统小说的独特魅力。但是,在强大的儒家话语霸权和文言话语霸权的双重影响下,中国古代文学一直存在着“诗文正统论”和“文言正统论”。所以,一直被认为是“稗官野史”之流的小说长期不受重视,而于唐宋时期正式成型的白话小说更是备受压抑。笔者仅以中国古代小说研究之一大显学——“作者考据”问题为例,便足以说明文言话语霸权下白话小说发展的畸形状况。

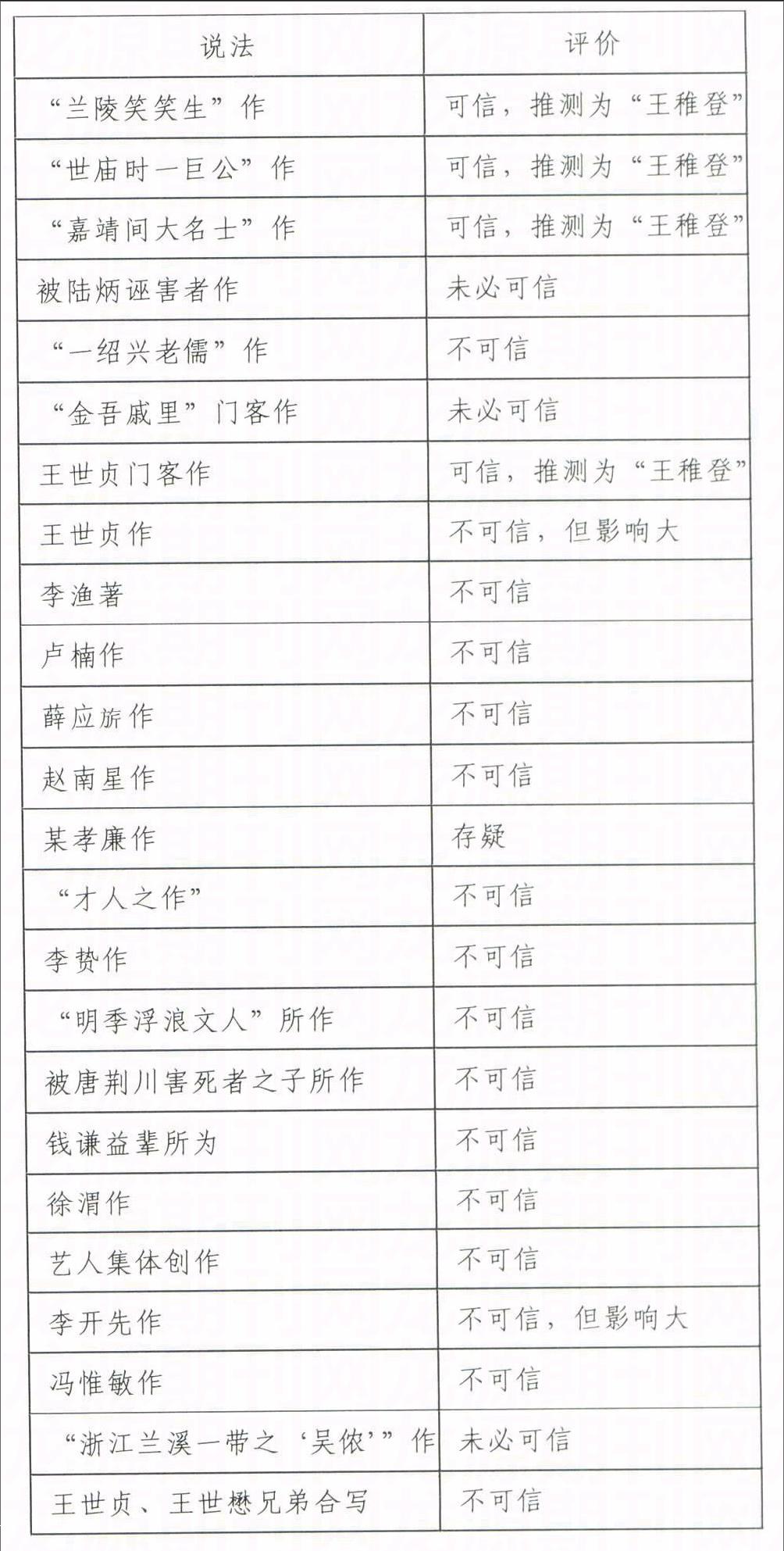

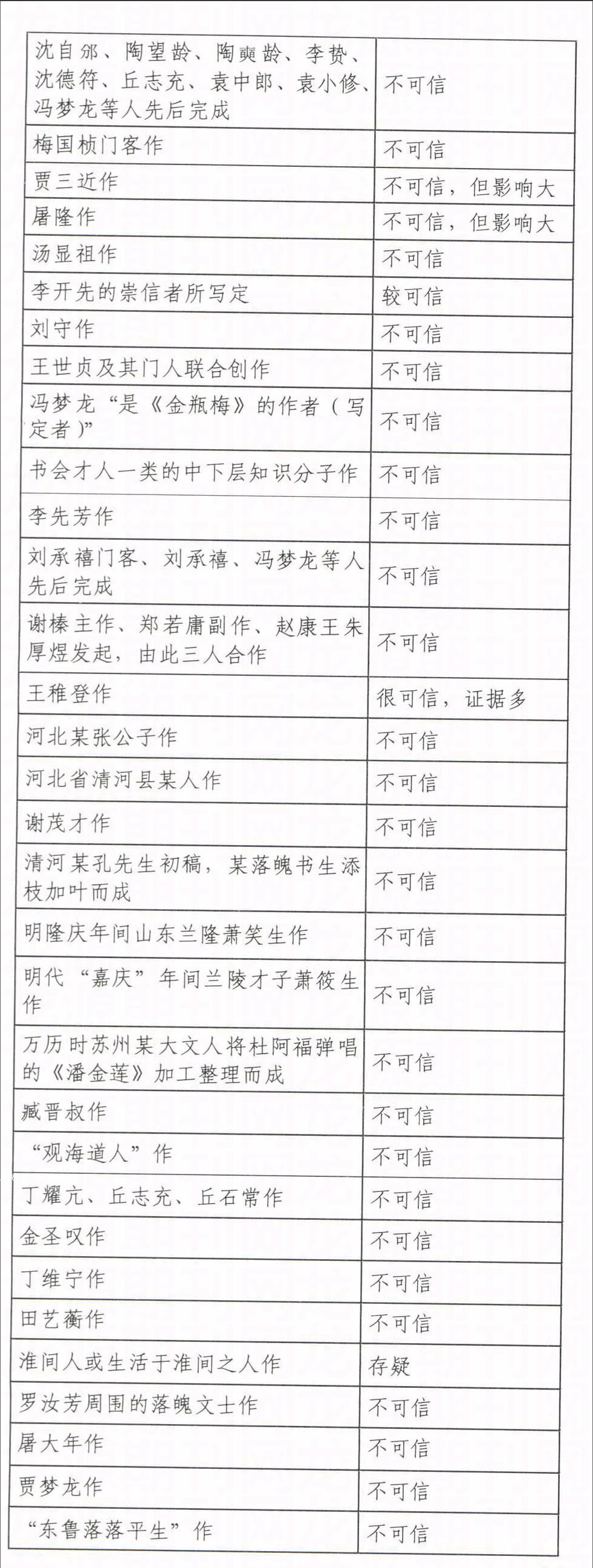

《金瓶梅》曾被美国大百科全书称赞为“中国第一部伟大的现实主义小说”。而正是这样一部不朽的杰作,在其成书之后的数百年间,一直难以确证其作者“姓甚名谁”。有资料显示,目前关于《金瓶梅》之作者的考据已将近70种。下面,笔者将简要地列举出国内学者鲁歌、马征在相关研究中所评述过的56种说法。

从上述列表中,我们可以看到学界内对于《金瓶梅》作者的问题一直争论不休。虽然通过多重考证,可以排除大多数的错误说法,但该问题还是难有定论。如“兰陵笑笑生”、“世庙时一巨公”、“嘉靖间大名士”、“王世贞门客”这几种较为可信的说法,几经考证依旧指代不明、模棱两可,恐怕这个“兰陵笑笑生”终成无解之谜了。而《金瓶梅》作者问题的复杂性与作品本身的辉煌成就形成了巨大的反差,这不禁让世人疑惑:为什么写就如此一部无论是成书当时,还是流传后世都颇受欢迎的巨著的作者,不愿意署自己的真名,仅仅以一个几乎没有任何确证性的外号“兰陵笑笑生”传世?笔者认为,个中缘由多种多样,但是可以肯定其中_个很重要的原因便是中国古代文言话语对白话小说的霸权影响。因为,小说在中国古代一直是非主流的文学样式,而且由于文言话语霸权的作用,白话小说更是末流之作。所以,当时的文人多以创作小说为耻,即使“勉强为之”也不屑于署上自己的真实名字。所以,诸如“兰陵笑笑生”之流的代号便成为了众多白话小说的“作者”了。

类似的情况除了存在于《金瓶梅》以外,还体现在中国的“四大名著”中。如“四大名著”中成书最早的《水浒传》,其作者真实身份之说法常见的就有五种:有史料记载为证的“施耐庵说”;鲁迅在《中国小说史略》中曾提到的“疑施为演为繁本者之托名”的“假托人名说”:同样有史书记叙为证的“罗贯中说”;在多种传世版本中体现的施耐庵、罗贯中“合著说”:汇集众多作者智慧的“完善说”。又如《西游记》,现存的几种明代版本均未署作者姓名。而近百年来,《西游记》作者的研究大体经历了无作者——推衍作者为丘处机、吴承恩——否定丘处机、考订作者为吴承恩——否定吴承恩、寻觅新作者的探索历程。而情况相对乐观的《三国演义》和《红楼梦》,其作者问题也还有许多存疑之处。如《三国演义》的作者罗贯中到底其籍贯是什么?曹雪芹应该是《红楼梦》的原创者,还是“批阅增删”者?

中国古代文学传统中一直被边缘化的小说艺术。其实蕴含了非常丰富的文化和美学价值。特别是逐渐成型于唐宋时期、兴盛于明清时期的白话小说,更是中国古代通俗文学的重要成果。但是,在主流的文言话语主导下,白话小说的发展轨迹蜿蜒曲折,而诸如众多关于小说作者身份的“哥德巴赫猜想”又突显出这股文学潮流接近畸形的发展状况。既成的事实我们无法改变,但是作为后续的探究者,我们可以更新自身的研究视角。也就是说,在有限的材料支撑下,我们或许很难真正解决中国古代白话小说的诸多谜团,但是我们却可以从话语权的维度,重新观照在文言话语霸权下的白话小说发展情况。这不仅会启发我们对某些问题产生新的看法,也将使我们更好地发掘其潜藏的价值。

四、结语

对于世界上任何一种文化而言,其书面语和口头语都不可能是截然分开的两种语言形态,所以,分别作为汉语书面语和口头语的文言体系与白话体系,彼此对立但又相互交融。虽然,话语斗争的背后是更为深层而复杂的社会原因,但是更离不开语言自身发展的规律。正所谓“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。文言话语即使处于霸权地位,有着自身的演变脉络,它也仍旧需要依赖于其对立项白话话语而存在。一方面,文言话语在压抑白话话语的同时,会主动收编白话话语的有益部分。另一方面,白话话语对文言话语霸权产生叛逆的同时,也会为了自身的生存而主动地、局部地向文言话语靠拢。而作为两套话语系统共同作用下的中国古代文学,其发展历程会比过往我们仅仅关注文言话语所呈现出来的情况更为复杂,当然也会更为真实。唯有同时观照主流的文言话语和游离于此之外的白话话语,中国古代文学史才能真正呈现出应有的完整形态。

胡适曾在《历史的文学观念论》一文中提到:“惟愚纵观古今文学变迁之趋势,以为白话之文学种子已伏于唐人之小诗短词。及宋而语录体大盛,诗词亦多有用白话者(放翁之七律七绝,多白话体。宋词用白话者更不可胜计。南宋学者往往用白话通信,又不但以白话作语录也)。元代之小说戏曲,则更不待论矣。此白话文学之趋势,虽为明代所截断,而实不曾截断。语录之体,明清之宋学家多沿用之。……小说则明清之有名小说,皆白话也。……故白话之文学,自宋以来,虽见屏于古文家,而终一线相承,至今不绝。”虽然,胡适对于中国古代白话文学发展脉络的梳理比较简略。难免有失严谨。但是,我们从中还是可以很明确地体会到。中国古代除了延续着主流的文言文学脉络,还存在着白话文学这一发展系统。可以说,中国的白话文学不是横空出世的畸形儿,它上承先秦两汉之源.下启五四新文学之流,是一脉相承且别具特色的中国文学的重要部分。而且,这样一种白话文学.不仅包含了狭义的文学文本,如上述的数量庞杂且极富价值的白话诗、白话小说等,还囊括了广义的文学文本,如李渔的《闲情偶寄》等一批白话程度颇高的优秀著作。我们应该重新反思现有的中国古代文学史研究,应该意识到长期存在于文学发展过程中的文言一白话话语斗争,应该在原有关注文言文学的基础上将白话文学拉出历史水面。唯有真正的“双剑合璧”,中国古代文学史才是完整的,我们对于自身文化的认知才是公正而全面的。

另外,彰显出中国古代文言话语霸权压抑下的白话话语,不仅能够补足原有中国古代文学史的残缺。更是为了治愈当下中国文化严重的“失语症”。长期以来,我们不仅是简单地把文言等同于包括古代文学在内的传统文化,还笼统地将五四新文化运动以前存在的白话文学也错误地并入了传统文言文学体系中。这种将文言一白话两种话语系统截然对立,对二者归并的做法是严重错误的。这样不仅会造成我们对汉语语言系统的错误把握,更会影响我们对自身传统文化,特别是中国古代文学的清醒认识。而且,五四新文化运动以后的中国白话话语更多是西方话语传统的中国化,我们除了抛弃了文言话语,也抛弃了自己的白话传统。所以,我们要重新梳理中国古代文学史的发展脉络,要进一步地挖掘出被中国古代文言话语霸权遮蔽掉的白话话语体系,重新接续起自己的白话话语传统,焕发出应有的民族自信,让湮没的歌声再次悠扬。

(责任编辑 刘保昌)